[Wegen Familienfeier heute kein Blog.]

Hochzeit

Friday, 28. November 2008Zugzwang

Monday, 24. November 2008

Das Schach hat, als Grenzfall zwischen Sport, Kunst, Spiel und Wissenschaft, Schriftsteller immer wieder dazu angeregt, es zum wesentlichen Motiv ihrer poetischen Werke, von Romanen und Novellen, Gedichten und Dramen zu erwählen. Als Spiegelbild der wirklichen Menschenwelt mit ihren unversöhnlichen Gegensätzen eignet es sich offensichtlich besonders gut, die Tragödie unseres Scheiterns en miniature abzubilden. Dennoch scheint die Schnittmenge zwischen schachspielerischem und literarischem Genie enttäuschend gering zu sein – und der Roman, der sowohl auf der ästhetischen Höhe seiner Gattung steht als auch der gedanklichen Tiefe des Schachspiels gerecht wird, wartet nach manchen respektablen und etlichen erbärmlichen Versuchen noch immer auf seinen großmeisterlichen Autor. – In lockerer Folge werde ich hier, als halbgebildeter Laie beider Hemisphären, einen groben Überblick wagen.

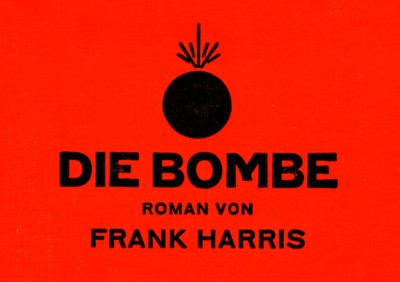

2006 erschien als Vorabdruck, mit Illustrationen von Marc Quinn versehen, im Londoner Observer der Roman Zugzwang von Ronan Bennett (* 1956), der mittlerweile auch als Buch in deutscher Übersetzung vorliegt. (Ronan Bennett: Zugzwang. A. d. Engl. v. Stefanie Röder. Berlin: Bloomsbury im Berlin Verlag, 2007.) Ort und Zeit der Handlung: St. Petersburg im März 1914. Der Ich-Erzähler, ein Psychoanalytiker namens Dr. Otto Spethmann, wird von seinem Freund, dem polnischen Geigenvirtuosen R. M. Kopelzon, um seelische Unterstützung für einen polnischen Schachmeister gebeten. Dieser (fiktive) Awrom Chilowicz Rozental, für den vielleicht Akiba Rubinstein Modell gestanden hat, hätte gute Aussichten, das Petersburger Schachturnier zu gewinnen, an dem neben dem amtierenden Weltmeister Emanuel Lasker unter anderen auch der Kubaner José Raúl Capablanca, Siegbert Tarrasch aus dem Deutschen Reich, die Russen Alexander Aljechin und Ossip Bernstein, der Brite Isidor Gunsberg und der US-Amerikaner Frank Marshall teilnehmen. Allerdings wird Rozental von einer (fiktiven) Fliege belästigt, und sein Sieg bei diesem damals größten Schachwettkampf aller Zeiten scheint gefährdet. Hier soll Spethmann in Kopelzons Auftrag Abhilfe schaffen, indem er den psychisch angeschlagenen Polen vor Beginn des Meisterturniers von seiner „Fliege” befreit. Kopelzon handelt aber, wie sich bald herausstellt, nicht etwa aus lauteren, rein schachlichen Motiven, sondern weil der verwirrte Pole, so er denn den Sieg in diesem Turnier davonträgt, seine Trophäe aus der Hand des Zaren Nikolaus II. persönlich entgegennehmen wird – und dabei die seltene Gelegenheit erhält, als Kopelzons Marionette ein Attentat auf den despotischen Monarchen zu verüben.

Die Romanhandlung schreitet zügig voran und ist zudem, wie ein saftiger (und vielleicht etwas überwürzter) Braten, gespickt mit mancherlei Nebenthemen. Der lange verwitwete Psychoanalytiker hat Erziehungsprobleme mit seiner widerspenstigen Tochter Catherine. Er verliebt sich knapp vor seinem 50. Geburtstag in seine Patientin Anna Petrowna Siatdinow, Tochter des reichsten Industriellen der Stadt, des herrschsüchtigen Peter Arsenjewitsch Sinnurow, mit dem Spethmann bald schon unliebsame Bekanntschaft schließen wird. Hat der allmächtige Geldmogul seiner Tochter Gewalt angetan, als sie ein 13-jähriges, ahnungsloses Mädchen war? Oder hat er gar, vor Annas unschuldigen Augen, damals seine eigene Mutter ermordet? Die Ereignisse überschlagen sich, Spethmann findet kaum Zeit zum Atemschöpfen, er ist ständig in Zugzwang.

Und zu alledem spielt der Ich-Erzähler nebenher noch eine Schachpartie gegen seinen Freund Kopelzon, deren Fortschritte der Leser auf zahlreichen in den Text eingestreuten Diagrammen mitverfolgen kann. Der Autor verrät uns im Anhang, dass er diese Partie von seinem Freund und fachlichen Berater übernommen hat, dem englischen Großmeister Daniel King (ELO 2514), der als Weißer bei der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft 2000 den überlegenen Russen Andrej Sokolow (ELO 2565) besiegte, indem er ihn im Endspiel geschickt in Zugzwang brachte. Das Wort „Zugzwang” wurde ursprünglich von dem Verleger und Schachmeister Max Lange 1858 in der von ihm herausgegebenen Berliner Schachzeitung geprägt und vier Jahre später in seinem Handbuch der Schachaufgaben etwas umständlich so definiert: „Der Zugzwang besteht in einer solchen Combination, welche der handelnden Partei aus dem Umstande, dass die Gegenpartei der Anforderung des Zuges genügen muss, entscheidende Vortheile erwachsen. Diese Erscheinung, dass die Erfüllung der Zugpflicht an sich die Stellung compromittiert, entspringt entweder aus Mittellosigkeit der Gegenpartei, welche bei geringer Auswahl an Zügen durch deren gezwungene Ausführung den Stand verschlechtert, oder sie ergiebt sich aus einer so ungünstigen Postirung aller Stücke, dass diese bei jeder nur möglichen Bewegung ihre Wirksamkeit gegenseitig behindern und hierdurch wesentlich den Angriffsplan der handelnden Partei fördern.” (Max Lange: Handbuch der Schachaufgaben. Leipzig: Verlag von Veit & Comp., 1862, S. 315.) Das Wort Zugzwang, das das Grimmsche Wörterbuch (Bd. 16, 3. Lfg. v. 1924) noch nicht verzeichnet, ist ins Englische und Russische als fachsprachlicher Germanismus übernommen worden und im Deutschen sehr bald auch in den nicht-fachlichen Sprachgebrauch eingegangen. Umgangssprachlich bedeutet „Zugzwang” allgemeiner, dass jemand durch eine Bedrohung zu einer bestimmten Handlung oder zumindest zu einer Reaktion gezwungen wird.

Mit dieser doppelten Wortbedeutung spielt Bennett, indem er seinen Helden Otto Spethmann in den sich überschlagenden, dramatischen Ereignissen der Handlung ständig unter Zugzwang (im allgemeinsprachlichen Sinn) setzt, ihm in der parallel laufenden Schachpartie aber die seltene Gelegenheit gibt, über seinen Kontrahenten zu triumphieren, indem er ihn auf dem Brett in Zugzwang (in des Wortes ursprünglicher Bedeutung) bringt. Das Verständnis der gewiss für Schachkundige interessanten Partie ist aber durchaus entbehrlich, um der verwickelten Romanhandlung zu folgen – und es bleibt sogar fraglich, ob es zu deren Deutung einen wesentlichen Beitrag leistet. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Bennett mit dieser Zugabe, die insofern wie „aufgepfropft” erscheint, nicht lediglich den Kreis seiner Leser um die nicht unbeträchtliche Zahl der Schachbegeisterten erweitern wollte. Mein Fazit: Das spannende Buch bietet unterhaltendes Lesevergnügen vor historisch gut recherchiertem Hintergrund und mit psychologisch glaubwürdig entwickelten Protagonisten. Das Verhältnis des Schachpiels zur gelebten Wirklichkeit hingegen lässt Ronan Bennetts Roman kaum in einem neuen Licht erscheinen.

[Titelbild: Bengt Ekerot als Tod und Max von Sydow als Kreuzritter Antonius Blok in Ingmar Bergmans Film Det sjunde inseglet von 1957.]

Rückspiegelei (VIII)

Saturday, 22. November 2008Als ich noch schlecht bezahlter Gast-Blogger bei Westropolis war, vom 5. April 2007 bis zum 31. August 2008, da dachte ich von Zeit zu Zeit laut über meine persönlichen Erfahrungen mit diesem neuen Medium nach, in insgesamt sieben Rückspiegeleien. Diese Serie setze ich hier fort, in meinem eigenen Haus, das ich am 24. März 2008 bezog und in dem mir niemand mehr den Mund verbieten kann. Der Preis für diese Unabhängigkeit ist schnell ausgerechnet. Das alltägliche Veröffentlichen meiner Kurzprosa wird jetzt nicht einmal mehr mit einem Hungerlohn honoriert. Und die Aufmerksamkeit, die diesen „Gedanken zum Tag in fünf Absätzen” widerfährt, hat sich ebenfalls deutlich reduziert: auf zwei Kommentatoren, die mir von Westropolis her unverdrossen die Treue halten (Matta Schimanski und Günter Landsberger).

Dass ich den faulen Kompromiss aufkündigte, unterm Dach eines Medienkonzerns zu bloggen, dessen im Revier seit Jahrzehnten ihre Monopolstellung behauptenden Printprodukte (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr Zeitung, Westfälische Rundschau und Westfalenpost) mir in ihrer billigen Mache seit jeher ein Dorn im Auge waren, habe ich trotzdem nie bereut. Die ungefährdete, absolute Dominanz eines solchen Meinungsmachers schien mir immer schon obskur – und das nicht einmal, weil ich vom konkurrenzlosen Einfluss dieses Alleinherrschers eine Manipulation der Stimmung im Revier befürchtet hätte, sondern wegen seiner alle strittigen Fragen unserer endzeitlichen Gegenwart neutralisierenden Gleichgültigkeit. (Im Nachhinein kann man die gescheiterten Versuche der Süddeutschen Zeitung und der taz, wenigstens im Kulturressort in diesem verteufelt wichtigen und höllisch verkommenen Revier einen Fuß in die Tür zu zwängen, gar nicht laut genug loben, haben sie uns doch immerhin gezeigt, dass hier Hopf und Malz verloren sind.)

Warum habe ich mich dann aber für 17 lange Monate auf dieses WAZ-Abenteuer Westropolis eingelassen und dort im Laufe dieser Zeit 362 meist ausführliche, akribisch recherchierte, stets mit eigenen Bildern versehene, gründlich verlinkte Beiträge veröffentlicht? Weil ich der naiven Hoffung aufgesessen bin, einem solchen Konzern könnte wirklich daran gelegen sein, sein journalistisches Selbstverständnis aus Anlass der radikal neuen Publikationsform Internet und via Weblog zu reformieren. Zudem imponierte mir, dass die WAZ Mediengruppe ihren Mitte Februar 2007 gestarteten Versuchsballon ausgerechnet vom Kulturressort aus aufsteigen ließ, bekanntlich nicht gerade ein Schmuckstück ihrer Printmedien. Erst als dann am 29. Oktober 2007 DerWesten online ging, wurde auch mir klar, dass die Kultur gerade deshalb als Experimentierfeld herhalten musste, weil dort inhaltlich wenig anbrennen konnte. Viel schlechter als das, was der Zeitungsleser im Revier aus diesem Haus geboten bekommt, konnten auch die Texte der bei Westropolis versammelten Laienspielschar, größtenteils ohne journalistische Vorbildung, kaum sein.

Dass Westropolis heute immer noch im Netz steht, ist nur damit zu erklären, dass diese Spielwiese kaum Kosten verursacht, gemessen am Zwei-Milliarden-Euro-Umsatz der WAZ Mediengruppe und bei einer Rendite im zweistelligen Bereich. Dass die Investitions-Philosophie der Brost- und Funke-Clans, die das Unternehmen groß gemacht hat, nach wie vor die Geschäftspolitik bestimmt, wird auch bei einer Petitesse wie Westropolis deutlich. Alle Macken und Mucken dieses Portals, von der willkürlichen thematischen Struktur bis zur nie richtig funktionierenden Suchfunktion, wurden nie einer Revision unterzogen. Diese totale Gleichgültigkeit gegenüber allen inhaltlichen und formalen Qualitätsansprüchen kann man sich eben leisten, wenn keinerlei Konkurrenz zu fürchten ist. Den bekannten Satz „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s gänzlich ungeniert!” kann man in diesem traurigen Fall leider noch toppen: „Im Land der Blinden gelten selbst Hühneraugen als sehend.”

Aber ich will nicht undankbar sein, schließlich sind alle meine Westropolis-Beiträge unverändert und mit allen Kommentaren unter der bekannten Adresse nach wie vor online. Dort findet man auch noch meine ersten sieben Rückspiegeleien: (I) Wer seid ihr? Wo bin ich? vom 7. Mai 2007; (II) Blogophilie vom 11. August 2007; (III) No Comments vom 7. Oktober 2007; (IV) Im Garten Eden vom 25. Dezember 2007; (V) Constant Message vom 28. Januar 2008; (VI) Eine nette Spielwiese vom 20. Februar 2008; und schließlich (VII) Exitus gem. §§ 186 und 187 StGB vom 28. Februar 2008. – Dass bei der Suche unterm Stichwort „Rückspiegelei” lediglich die Beiträge IV, V und VII angezeigt werden, ist eins der vielen ungelösten Rätsel, die dieser peinliche Weblog-Friedhof seinen Lesern aufgibt – wie ein orakelnd-paradoxer Grabspruch, in Stein gehauen, à la Timm Ulrichs: „DENKEN SIE IMMER DARAN MICH ZU VERGESSEN.”

Pedant

Friday, 21. November 2008Mein Bekenntnis zur Genauigkeit warf die Frage (eines ehemaligen Lehrers) auf, wann diese Arbeitseinstellung in Pedanterie übergeht und somit eine eigentlich doch bewunderungswürdige Tugend zur Zwanghaftigkeit degeneriert, die unseren Spott verdient. Die Bezeichnung Pedant ist schließlich im heutigen, spätestens seit dem 17. Jahrhundert üblichen Sprachgebrauch stets abfällig gemeint, während ein genau, sorgfältig und gründlich arbeitender Meister, gleich welchen Fachs, kaum einen Vorwurf zu fürchten hat.

Μηδέν άγαν – Nichts zu sehr! Dies riet schon Solon [siehe Titelbild], einer der sieben Weisen im antiken Griechenland, seinen athenischen Mitbürgern. Einen verlässlichen Maßstab, wann denn aber des Guten zu viel getan wird, hat er freilich nicht mitgeliefert und solch ein allgemeingültiges Maß ward bis heute nicht gefunden. Wann schlägt tugendsame Sparsamkeit in lasterhaften Geiz um? Was ist noch heldenhafter Mut und was schon sträflicher Leichtsinn? Wer darf sich seiner Großzügigkeit rühmen und wer muss sich schämen, ein haltloser Verschwender zu sein? Zu bald jeder erstrebenswerten Charaktereigenschaft lässt sich eine Übertreibung finden, die aus ihr eine charakterliche Deformation macht, mag man sie nun in der biblischen Tradition als Laster, nach Charles Baudelaire als Spleen oder nach Sigmund Freud als Zwangsneurose bezeichnen. (Als großartige Kenner und Gestalter dieser allzu menschlichen Verstiegenheiten fallen mir noch ein: der Dramatiker Molière und William Hogarth, der Graphiker, vom kongenialen Georg Christoph Lichtenberg interpretiert.)

Bevor ich mich mit der Etymologie des Wortes Pedant beschäftigte, fragte ich mich, was es mit dem Fuß zu tun haben könnte, denn ich leitete es irrtümlich aus dem Lateinischen von pēs, pedis ab. Nun bin ich klüger und weiß, dass es vor vierhundert Jahren auf dem Umweg über das französische pédant und italienische pedante (für „Schulmeister; engstirniger Kleinigkeitskrämer”) vom griechischen Verb παιδεύειν („erziehen, unterrichten”) stammend ins Deutsche gelangte und insofern mit „Pädagoge” eng verwandt ist. (Vgl. Duden Band 7: Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim / Wien / Zürich: Bibliographisches Institut, 1963, S. 499; und Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1975, S. 536.) Dazu passt ja vortrefflich, dass heute jeder, der sich über die zunehmende Nachlässigkeit des Sprach- und Schriftgebrauchs im Internet beschwert, umgehend mit dem Vorwurf abgewatscht wird, er wolle sich bloß mit seiner oberlehrerhaften Arroganz wichtigtun.

Ich stelle mir vor, dass es die faulen Schüler waren, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts dem Wort Pedant (ursprünglich ganz neutral für „Lehrer”) seine bis heute gültige, negative Konnotation verliehen haben, als Racheakt nach den Rutenstreichen, die sie von ihren erbosten Vätern nach jedem vor Fehlern nur so strotzenden Diktat empfingen. Und gerade so bringen unsere heutigen nachlässigen Blogger, weil sie schlicht zu faul sind, Genauigkeit, Sorgfalt und Gründlichkeit walten zu lassen, dieses Tadelwort in Anschlag.

Ach, wie froh wäre ich doch, wenn man mich als einen Pedanten im ursprünglichen Sinn dieses Wortes annehmen wollte – und somit als Vorbild, dem zu folgen zwar Fleiß erfordert und den einen Schreibenden viel Zeit kostet, seinen möglicherweise zahlreichen Lesern jedoch ein Vielfaches an Zeit und Verdruss erspart, die sie, wie mittlerweile üblich und allseits akzeptiert, beim stammelnden Entziffern fehlerhafter Texte vergeuden müssen.

Schreibzwang (I)

Thursday, 20. November 2008Das Phänomen ist bekannt und wird hie und da in Weblogs beschrieben: Nach einem hoffnungsvollen Start mit befriedigenden Ergebnissen stellt sich plötzlich völlige Leere ein. Der Blogger schaut ratlos aufs leere weiße „Blatt” auf seinem Monitor und sucht krampfhaft nach einem Thema. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Wo ist nur die Inspiration geblieben, die in den vergangenen Wochen und Monaten in zuverlässiger Regelmäßigkeit für die konkreten Anlässe zum Schreiben sorgte? Soll ich tatsächlich heute über die Nominierung von Johannes Bultmann als Kaufmann-Nachfolger in der Intendantur der Essener Philharmonie schreiben? Und wo bleibt der notwendige Drive, daraus einen lesbaren Text zu zaubern?

Die meisten Kolleginnen und Kollegen überwinden diese Schrecksekunde sehr bald und fahren achselzuckend ihren Rechner runter. Ganz cool bleiben! Ein paar Tage später fällt ihnen dann wieder was ein, worüber sie schreiben können. Sie haben den heldenhaften Mut zur Lücke, schließlich zwingt sie kein Mensch, täglich ihre Geistesprodukte im Internet abzuliefern. Oft lässt sich in der Folge eines solchen ersten Zugeständnisses an den inneren Schweinehund beobachten, dass die Lücken immer größer werden, bis der Elan der frühen Tage völlig versiegt ist. Ich habe schon Weblogs entdeckt, deren jüngstes Posting bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.

Die diszipliniertere Minorität scheut die Unterbrechung wie der Teufel das Weihwasser und wringt sich an schwachen Tagen lieber irgendeinen unausgegorenen Stuss aus dem ermatteten Hirn, notfalls eine Meditation über die Schreibblockade selbst. Für diese zum täglichen Schreiben verdammten Blogger ist das ursprünglich so unschuldige Vergnügen zur Sucht geworden, sie leiden unter Schreibzwang. Ein Tag ohne Blogbeitrag ist für sie ein verlorener Tag. Ich gehöre offenbar zu dieser zweiten Sorte.

Aber machen wir uns nichts vor: Diese Symptome und Syndrome sind ja nicht erst im Webspace entstanden. (Allenfalls sind sie hier unmittelbarer zu diagnostizieren.) Die bekanntesten Beispiele für eine akute, dann chronisch werdende Schreibhemmung aus der neueren deutschen Literaturgeschichte, Wolfgang Koeppen und Uwe Johnson, will ich nicht aufwärmen, von Hölderlin und Nietzsche ganz zu schweigen. Stattdessen serviere ich ein Zitat von einem unverdientermaßen nahezu vergessenen Zwangsschreiber, dem gebürtigen Essener und ungebärdigen Kiffer Helmut Salzinger [Titelbild, mit Fernglas im Kreis seiner Freunde, 1986]:

„Ein Joint. Zeitweise habe ich einen fürchterlichen Produktionsdruck, aber nichts zu produzieren. Es fällt mir einfach nichts ein und rein, das ich sagen wollte, raus. Also muß ein Joint her, ders lockert. – Es ist die Zwanghaftigkeit, was mich daran stört. Nicht bloß am Joint. Auch am Produzieren. […] Das gewonnene Terrain ist längst wieder verloren. Daß ich in meinem Geschriebenen alles, mich ganz, geben müsse, diese Anstrengung übersteigt alles. Daneben bleibt nichts. Ich kann nicht mehr im Garten arbeiten, keine Wanderungen machen, wenn ich darüber schreiben will, auch das krieg ich nicht mehr hin. – Als es nicht ums schreiben ging, da konnte ich machen, was mir einfiel, und sei es schreiben, und konnte es tun. – Jetzt ist mir da wieder ein regelrechter Leistungszwang angewachsen.” (Helmut Salzinger: Nackter Wahnsinn. Die Wirklichkeit und die Suche nach ihr zwischen Konsens und Nonsens. Hamburg: Verlag Michael Kellner, 1984, S. 154.) Das Schreiben ist, wenn es mit Ernst betrieben wird, ein lebensgefährlicher Beruf.

Schleuse

Wednesday, 19. November 2008Genauigkeit

Tuesday, 18. November 2008In diesem Weblog kommt es auf jedes i-Tüpfelchen an. Das mag manchem lässigen Zeitgenossen wie Pedanterie erscheinen, ich halte es dennoch für meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, einwandfreie Arbeit abzuliefern, wenn ich auf diesem Wege schon vor die Weltöffentlichkeit trete. Die verbreitete Schluderei, die einem in diesem neuen Medium allenthalben ins Auge springt, empfinde ich als einen üblen Missbrauch von Möglichkeiten der unbeschränkten Mitteilung, nach denen sich unsere sorgfältigeren Ahnen die Finger geleckt hätten.

An einem konkreten Beispiel will ich verdeutlichen, wie weit meine Fürsorge für die Richtigkeit meiner hier veröffentlichten Texte geht. In meinem Artikel AtD II.8 stand bis heute der Satz: „Der Arzt Leslie E. Keeley (1834[?]-1900) gründete 1879 in Dwight (Illinois), 110 Kilometer südwestlich von Chicago, ein Sanatorium für Suchtkranke.” Das Fragezeichen in eckigen Klammern war nötig, weil die Internetquellen zu besagtem Dr. Keeley unterschiedliche Geburtsjahre angaben: 1832, 1834 und 1836. Ich entschied mich vorläufig für den Mittelwert, wenngleich mir bewusst blieb, dass dies ein fauler Kompromiss war.

Da Keeleys Sanatorium in Dwight, die Keimzelle seines Gesundheits-Imperiums, noch immer existiert, schrieb ich mit Unterstützung meiner Lektorin dorthin einen Brief: “Dear Sir or Madam, A friend of mine and I are doing some research concerning certain facts in Thomas Pynchon’s novel Against the Day, and we have also come across Dr. Leslie E. Keeley and his cure. – We do know that he opened his first sanatorium at Dwight in 1879, we do know that he died in 1900, and we do know several more facts – but we do not know when he was born. Different internet sources give different dates of birth: some tell us it was in 1832, others say it was in 1834, still others claim it was in 1836. It seems that Dr. Keeley died in L. A. but was buried in Dwight. This leads to our request: Could it be possible to get a photograph of his tombstone (if there is one still) proving his date of birth? – We would very much like to thank you in advance for answering our letter! – Yours sincerely, M. H.”

Die Antwort folgte wenige Tage später per E-Mail: “Manuel, I was given your letter on Monday by the Dwight Village Administrator. I am the one who takes care of genealogy requests that come to Dwight. This evening we went over to the Dwight Historical Society Museum to look on the newspaper microfilm records for Dr. Keeley’s obituary. This states that he was born in 1832. I made a copy of the whole page obituary to send to you via US postal service mail. I also copied the article that appeared in the newspaper the following week about his funeral to send to you. Yes, he is buried in Dwight. We will go out to the cemetery within the next few days and photograph the Keeley tomb for you. It is a big one. He was a very important person in Dwight. I assume the address on the top of your letter is the correct one to send the articles to. Please email us to make sure you wish to have these mailed to you. For this service, we would appreciate a small donation to the historical society. Marylin Thorsen”. Ich schickte einen Zehn-Dollar-Schein per Post nach Dwight und erhielt gestern die Todesnachricht und den Nachruf auf Leslie E. Keeley (Dwight Star and Herald, Vol. XXXV, 24. Februar und 4. März 1900).

Dort heißt es klipp und klar: “Leslie E. Keeley was born in Potsdam, N. Y., in 1832.” Da diese Jahreszahl aus einer zeit- und ortsnahen Quelle stammt, ist ihr wohl am ehesten zu trauen, weshalb ich sie für meinen Beitrag nun als gesichert übernehme. – Ich habe an diesem Einzelfall zeigen wollen, wie sehr mir an der sachlichen Richtigkeit und Genauigkeit aller meiner Veröffentlichungen in diesem Weblog gelegen ist. Dies scheint mir auch deshalb kein müßiges Unterfangen, weil sich gerade in Internet-Publikationen eine allgemeine Schlampigkeit epidemisch ausbreitet, die in wenigen Jahren zu einer erschreckenden Degression journalistischer Qualitätsstandards geführt hat. Es steht allerdings zu befürchten, dass eine stetig wachsende Zahl von Lesern die Einhaltung solcher Standards in Zukunft gar nicht mehr zu schätzen wissen wird.

[Titelbild: Leslie E. Keeley, LL. D.; aus: Dwight Star and Herald.]

Abrakadabra

Monday, 17. November 2008Ob das Zauberwort nun „Segne, heilger Wunderspruch” (aus dem Hebräischen von bracha und dabar) bedeutet, sich von der arabischen Beschwörungsformel abreq ad habra, dem „Donner, der tötet” ableitet oder, was mir am liebsten wäre, auf das aramäische Avrah KaDabra zurückgeht, zu Deutsch: „Ich werde erschaffen, während ich spreche” – seit Urzeiten gilt Abrakadabra als geheimnisvoller Bannfluch gegen das Böse, gegen Blitzschlag, Krankheit und finstere Mächte. Ich kenne es seit meiner frühesten Kindheit von der Kasperl-Bühne her, wo es der Zauberer, seinen schwarzen Stab schwingend, zu einem blechernen Donnergrollen aussprach: „Abrakadabra – dreimal schwarzer Kater!”

In neuerer Zeit, von Aleister Crowley bis Joanne K. Rowling, stehen diese elf Buchstaben für die magische Wirksamkeit des Unverständlichen, Rätselhaften, für die irrationale Heilkraft scheinbar bedeutungsloser Glossolalie. Im Grimmschen Wörterbuch kommt das Wort nicht vor, aber in meinem Großen Brockhaus von 1953, schon auf Seite 26 des ersten Bandes, wo es „allgemein” als Synonym für „verworrenes Gerede oder Geschreibsel” steht. Und dann gibt es da noch den „Nigger Vojan, der mal in Chicago bei einem Würfelspiel 175.000 Dollar gewonnen und an drei Stellen Abrakadabra eintätowiert hatte”, in Dashiell Hammetts Story The Big Knockover. (Dt. in Raubmord. A. d. Am. v. Renate Steinbach. Frankfurt am Main / Berlin: Ullstein, 1969, S. 56.)

Abrakadabra ist, sei es wie es will, eine gute Überschrift für die geheime, geheimnisvolle, irrationale Struktur, die diesem Weblog zugrunde liegt und die unablässig wächst und wuchert, in alle Richtungen, nicht als ein von Anfang an vorgegebenes Prinzip, sondern als ein organisch sich anpassendes System, ebenso buchstabengetreu wie unberechenbar, mir selbst als seinem Schöpfer ein ewiges Rätsel, der ich mich alltäglich von den Winkelzügen des Schicksals überraschen lasse.

Dass alles mit allem zusammenhänge, ist nur eine dumme Redensart. Dass aber manches mit diesem und jenem in Verbindung zu bringen ist, mag schon eher mit Fug und Recht zu behaupten sein.

Zusammenhänge sind in diesem Weblog nicht beabsichtigt, können aber beim besten Willen nicht ganz vermieden werden. Und wie sonst allüberall steckt auch hier der Teufel im Detail.

Literarische Soiree

Sunday, 16. November 2008Meine achte Essener Wohnung (1. April 1988 bis 18. September 1991) war ein Schnäppchen: ein Altbau im Stadtwald mit einem riesigen Wohnzimmer, parkettiertem Fußboden, vielen Fenstern, hohen Decken, einer endlos langen Wand für meine ständig wachsende Bibliothek – wie geschaffen, um dort gelegentlich Feste zu feiern oder auch Gäste zu Veranstaltungen einzuladen. Ich packte die Gelegenheit beim Schopfe und lud vom 1. April 1989 regelmäßig zum Ersten eines jeden Monats meine an Literatur interessierten Freunde zu abendlichen Vorlesungen ein, die ich Literarische Soireen nannte und bei denen ich zu Gehör brachte, was mich selbst gerade begeisterte:

1989 I Eröffnungsprogramm 1. April – II Geschlecht & Gute Sitte 1. Mai – III Erleuchtungen 1. Juli – IV Totentanz 1. August – V Walter Serner: Hirngeschwuere 1. September – VI Der schwarze Fleck: Melancholie 1. Oktober – VII Das große Treffen 1. November – VIII Tolstoj: Die Kreuzersonate 1. Dezember 1990 IX Romane des Jahres 1989 1. Januar – X Gemeinheiten Reime Ungereimtheiten 1. Februar – XI Rendezvous im Zoo 1. März – XII Oskar Panizzas Urwald 1. April – XIII Der weiße Fleck: Arctica 1. Mai – XIV S/M 1. Juni – XV Sechs Beispiele für sechs Gattungen 1. August – XVI Spannungen 1. September – XVII Ziegeuner 1. Oktober – XVIII Frauen 1. November – XIX Vier Rosen für Gertrude Stein 1. Dezember 1991 XX Romane des Jahres 1990 1. Januar – XXI Männlein oder Weiblein? (mit Susanne Peter-Stierle) 1. Februar – XXII Streitigkeiten 1. März – XXIII Melville: Bartleby 1. April – XXIV Zwanzig Roman-Anfänge aus hundert Büchern 1. Mai – XXV Rückblick auf vierundzwanzig Soireen 1. Juni – XXVI Kafka: Ein Hungerkünstler 1. Juli – XXVII Poe: In schlimmer Klemme & Grube und Pendel 1. August – XXVIII/XXIX Puschkin: Dubrowskij 1. September / 1. November – XXX Rimbaud: Das trunkene Schiff 1. Dezember 1992 XXXI Romane des Jahres 1991 1. Januar – XXXII Liliput 1. Februar – XXXIII David Carkeet: Die ganze Katastrophe 1. März – XXXIV/XXXV Lawrence: Der Zigeuner und die Jungfrau 1. April / 1. Mai – XXXVI Das Floß der Medusa 1. Juli – XXXVII SOS 1. August – XXXVIII Ein schiefes Bild von Thomas Mann 1. September – XXXIX Lichtenberg: Sudeleien 1. Oktober – XL Oscar Wilde: Der eigensüchtige Riese & Die Nachtigall und die Rose 1. November – XLI Kalendergeschichten 1. Dezember 1993 XLII Romane des Jahres 1992 1. Januar – XLIII Die Blinden 1. Februar – XLIV-XLVII Nabokov: König Dame Bube 1. März bis 1. Juni – XLVIII In Sachen Felsch ./. Schmidt 1. Juli – IL Das zwanzigste Jahrhundert in Tagebuchblättern vom ersten August 1. August – L Hunger auf Hamsun 1. Oktober – LI Buchstabensuppe 1. November – LII Häppchen 1. Dezember 1994 LIII Roman des Jahres 1993 1. Januar – LIV Echolot 1. Februar – LV Pfennigfuchsereien und markige Wörter 1. März – LVI Suchsogsüchte 1. April – LVII Menschen-Esser 1. Mai – LVIII Der verlorene Hain: Früheste Kindheiten 1. Juli – LIX Geburt 11. Juli – LX Die Elemente (Folge 1 / Blei): Hans Henny Jahnn 1. August – LXI Träume 1. September – LXII/LXIII Nerval: Aurelia 1. Oktober / 1. November – LXIV Alfred Hitchcocks Vorlagen 1. Dezember 1995 LXV Bücher des Jahres 1994 1. Januar – LXVI Von den Neffen & Nichten 1. Februar – LXVII Die Jungfernfahrt der Titanic 1. März – LXVIII Wasserwerfer unterm Regenbogen 1. Mai – LXIX Vom Gehen 1. Juni – LXX Nachrichten aus Nord und Süd 1. Juli – LXXI Künstliche Paradiese I: Bhang 1. August – LXXII Alfred Döblin: Ein weiteres Feld in achtzehn Krumen 1. September – LXXIII Klemperer / Rühmkorf: Zwei Tagebücher 1. Oktober – LXXIV Cechov: Die Reise nach Sachalin 1. November – LXXV Wilhelm Busch 1. Dezember 1996 LXXVI Reisemärchen und Märchenreißer der Brüder Grimm 1. Juni – LXXVII Rausch der Sprache: Gedichte von Kurt Schwitters 11. Juli – LXXVIII Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 1. September – LXXIX Brecht: Gedichte 2. Oktober – LXXX Der Kuss in Theorie & Praxis 1. November – LXXXI Falsch verbunden! 1. Dezember 1997 LXXXII Helden in Not. Ein Romanfeuerwerk 1. Januar – LXXXIII-LXXXVI Gombrowicz: Die Besessenen 1. Februar bis 1. Mai – LXXXVII Max Kommerell: Das verbesserte Biribi & Was ist der Mensch? 1. Juni – LXXXVIII Hundert Jahre Wilhelm Reich 1. Juli – LXXXIX Künstliche Paradiese II: Opium & Psychotomimetica 1. August – XC Vom Glück 1. Oktober – XCI Über Bücher 1. November 1998 XCII Todesarten 1. Februar – XCIII Mord & Totschlag 1. März 1999 XCIV Peinlichkeiten 1. Januar – XCV Die Wiener Gruppe 1. Februar – XCVI Schluss! 1. April 2002 XCVII Fünf Grotesken 1. November 2003 XCVIII Krieg 1. Mai – IC Inger Christensen: Das 1. November 2004 C Zwei Erzählungen aus tausendundeiner Nacht 1. Mai 2005 CI Hans Christian Andersen zum 200. Geburtstag 1. April 2008 CII Ein Interview / Alice Schwarzer und André Müller (mit Michaela Coerdt) 1. Mai CIII Alfred Polgar 1. August CIV Zwei Orgasmen 1. November.

Als wir im September 1991 leider wieder einmal umziehen mussten, suchten wir uns eine Wohnung aus, zu der ein großes Souterrain gehörte. Die Literarischen Soireen waren gerettet! Eintrittsgeld habe ich nie genommen – ich war vielmehr meinen Gästen dankbar, dass sie diese sehr „anspruchsvollen” Rezitationsabende über sich ergehen ließen und manche von ihnen mir viele Jahre lang die Treue hielten, ganz gleich, auf welchen Wochentag der Erste zufällig fiel. – Hier die alphabetische Liste dieser vielen Heldinnen und Helden des aufmerksamen Zuhörens:

STEPHANIE ABTMEYER CHRISTOPH ALBRECHT KLAUS APPEL CHRISTIANE ARNDT ANNE-KATHRIN BALSCHEIT THOMAS BÄRMANN KARL BAUER IRENA BAYER STEFAN BAYER MATTHIAS BEITSCH ELKE BEYER HANNELORE BOBE ANDREAS BÖGEL DAGMAR BOHNENKAMP EVA BRANDECKER GEB. GLUNZ GESA BRASTER RITA BRAUN SUSANNE BRAUN THOMAS BRAUN ANNETTE BREITHAUPT TOM BREITHAUPT KARIN BREITHAUPT GÜNTER BREITHAUPT EVA BRESLEIN TOM BRIELE CHRISTOPH BUHL ELISABETH BUHL NORBERT BUHL BOŻENA CHOŁUJ LUDGER CLAßEN MICHAELA COERDT ROBERTA CORRENTI WOLFGANG CZIESLA DÉDÉ ULRICH DEUTER PETRA DIEHL MARTIN DISTELKAMP KAMILLUS DREIMÜLLER ARMIN EICHENHART SABINE ELBERT ANNE EL-HASSAN BUSCHE ERIK ELKE FASTENRATH CHRISTIANE FELDMANN CORNELIA FISCHER TOM FORGER CHRISTINA FRANKENBACH SUSANNE FREESE AMELIE FREYTAG SHIRLEY FÜLLBRUNN EDZARD FÜLLBRUNN HEINRICH FUNKE MICHAEL FUNKE MONIKA FUNKE EVA GABRIEL HERBERT GALLE GERDA GEBAUER-FUNKE TANJA GEBHART HARTMUT GEERKEN SANDRA GELLINGS BRIGITTE VAN GEMMEREN CHRISTOF GERVINK MAITE GERVINK ROYHIEH GHORBAN PAULI GIRARDET GERD GOCKEL-FELDMANN SABINE GÖDERSMANN-HINSENKAMP PETER GOERTZ BEATE GOLLNOW ECKHARD GOLLNOW ELKE GREVEL ULRIKE GÜHNEMANN REINHILD GUSY THOMAS HAMANN MONIKA HANISCH THOMAS HANNAPPEL WERNER HANNAPPEL KAREN HANNAPPEL UTA HANSEN BEATRIX HANSON-WEIß WOLF HAUG ELISABETH HEEG-RASCHE ANDREAS HEITMANN SIBYLLE HEITMANN DIETMAR HEMMERDEN GUDRUN HILTERHAUS GERD HINSENKAMP SASCHA HÖHNE-MÜLLER ASTRID HORST HANS-DIRK HOTZEL EMANUELA HOUMOUDA MICHAEL HUHN ERIKA JAENSCH MARIANNE JAKOBS IMAN JAUER RITA JURGENS-KRÜSSMANN STEFANIE JUNCKER MATEJ KELC THOMAS KERKEWITZ BIRGIT KERNEBECK HANNELORE KESSEL KLAUS KIEFER HERBERT KLEIN JOHANNES KLINGEN ANDREAS KLODT ANJA KNECHT RALF KOBER-SONDERFELD BARBARA KÖHLER GABI KOHN CLAUDIA KÖRNER DIETRICH KOSKA CHRISTOPH KRONE HOLGER KRÜSSMANN ANNETTE KUHLMANN CARSTEN KÜMPERS ANGELA KUNERT-PFISTERER ANDREAS KUNZE GÜNTER LANDSBERGER & GATTIN GRETE LAVIER ROLF-DIETER LAVIER JÜRGEN LECHTRECK HOLGER LEISTNER GEORG LÜMMEN BEATE LÜTTENBERG-BAUER SANDRA MAROTTA FRIEDHELM MARX CLAUDIA MERKEL MECHTHILD MERZNICH-SCHÖNEWEIS ANTJE MEYER KLAUS MEYER HEINER MEYER AUF DER HEYDE RUTH MEYERING GABRIELE MÜLLER HELMUT MÜLLER MARTINA MÜLLER THOMAS NEUHAUS HEIDE NIEMANN DIRK NOTTEBAUM KLAUS OERTERS ARZUM ÖZDEMIR EMIN ÖZYURT JALE ÖZYURT CHRISTIAN PAULSEN BEATRIX PESCHKE SUSANNE PETER-STIERLE DETLEF PEUSER-BRAUN JÜRGEN PFISTERER KAREN PIENE ILSE PIETRASS REINHARD PIETRASS DAVID PORSCH RENATE PORSCH IRINA PORZLER VIOLETTA POSSÉL EVA POSPISIL GEB. REIMANN SABINE PREUß SIMONA PROTTI RUPRECHT PÜLZ MICHAEL RASCHE HEIKO RATH ROLF REXHAUSEN STEFANIE REXHAUSEN FRANZ WILHELM ROHDE JUTTA ROHDE SILVIA RÜHL-HAUG JULIA RÜTHER VALERIA SASS SYLVIA SCHACHOW RAPHAELA SCHEIDMANN BEATE SCHERZER REINER SCHIEFLER CHRISTINA SCHLEGEL KATHARINA SCHLIMMGEN-EHMKE EVA SCHMIDT SUSANNE SCHMITZ BETTINA SCHNEIDER KLAUS SCHROER SABINE SCHWIETERT ANNE SILKENAT-GRAHE REGINE SOLIBAKKE ROSE SOMMER SUSANNE SONDERFELD GUDRUN STEMPELMANN-BLANKENHAUS TILL SUPAN MICHEL TAFFIN GITTA TAPPERT MAGDA TARONI MICHAEL THOMAS JOCHEN THORANT WOLFGANG TIETZE HAKKI TOKER BIRGIT TOKER EDITH TOKER TIMI TOPUZI EVA TRÖSTRUM TANIA VOLLMER MANFRED VOLLMER VALENTIN VOLLMER EVA WEBER NORBERT WEHR HARTMUT WEYH SABINE WIENERT GABRIELE WILPERS KERSTIN ZIMMERMANN SABINE ZIX & DIE VIELEN VERGESSENEN UND UNENTZIFFERBAREN

Seit dem 1. Januar 2005 wohnen wir nun in meiner zehnten Behausung. Literarische Soireen finden nur noch sporadisch statt, wenn nämlich der Erste des Monats auf einen Freitag oder Samstag fällt. Doch wenn der Zufall mich wieder einmal begünstigt, dann findet diese Veranstaltungsreihe vielleicht schon bald eine neue Heimat. Mein Repertoire ist ja reichhaltig genug – und über einen Mangel an Projekten und Ideen für zukünftige Vorleseabende kann ich nicht klagen.

Geschlossen

Saturday, 15. November 2008Dorfgeschichte (II)

Friday, 14. November 2008Sieben Wochen nach seiner fristlosen Kündigung als Intendant der Essener Philharmonie hat Michael Kaufmann vorgestern zu den gegen ihn in einem dezidierten Fragen- und Antwortkatalog der Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP) erhobenen Vorwürfen Stellung bezogen. Sich bei einer öffentlichen Pressekonferenz den Medienvertretern zu stellen, dazu reichte offenbar die Courage nicht. Stattdessen vermittelte der wirtschaftlich gescheiterte Konzerthaus-Chef seine Sicht der Dinge vor einem kleinen Kreis handverlesener Medienvertreter, sekundiert von seinem Anwalt, denn schließlich muss Kaufmann fürchten, dass jedes falsche Wort in dem nun bevorstehenden Arbeitsgerichtsverfahren gegen ihn verwendet wird.

Letzteres kann ich ihm nicht verübeln, schließlich hat auch die TuP ihren Katalog mit dem Vorbehalt versehen, „dass es sich bei diesem Papier nicht um eine juristische, sondern um eine rein informatorische Zusammenstellung handelt.” Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, und Scherben hat es in dieser unseligen Affäre ja nun wahrlich schon genug gegeben. Außerdem kennen beide Seiten wohl das alte Sprichwort: Coram iudice et in alto mare in manu dei soli sumus. Bei aller gebotenen Neutralität des vorurteilsfreien Beobachters einer solchen Posse komme ich aber auch nach Kenntnisnahme von Kaufmanns Gegendarstellung zu keinem neuen Ergebnis. Im Vergleich zu den detailliert nachgewiesenen Pflichtversäumnissen des Intendanten, mit Zahlen, Daten und Fakten, nimmt sich seine Selbstverteidigung sehr dürftig aus. Wenn ihm nicht mehr einfällt, als die Hauptschuld an seinen eklatanten Etatüberschreitungen dem vermutlich nicht mehr haftbar zu machenden TuP-Geschäftsführer Otmar Herren in die Schuhe zu schieben, der im Sommer dieses Jahres in den Ruhestand ging, dann kann Kaufmann mir fast schon wieder leidtun. Und dass er gar die ausgewiesenen und mittlerweile auch von der Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Warth und Klein testierten Zahlen, die unterm Strich für die beiden letzten Spielzeiten eine Etatüberschreitung von 1.700.000 € ausweisen, achselzuckend hinnimmt, mit Kommentaren wie „im Wesentlichen nicht in meiner Verantwortung” und „kenne ich im Einzelnen gar nicht” – dann ist das doch mindestens für den gut dotierten Kaufmann Kaufmann ein Armutszeugnis.

Dass die Wogen nun überhaupt so hoch schlagen, hat zweifellos seinen Grund darin, dass Michael Kaufmann andererseits ein großartiger Impresario dieser Kulturinstitution gewesen ist. Der international renommierte Dirigent Kurt Masur meint zum Beispiel, Kaufmann sei „der fähigste und wertvollste Intendant, den es in Deutschland gibt”. Und auch das feinnervige und hochgebildete Publikum der Essener Philharmonie steht treu zu seinem Ex-Intendanten und versammelt sich zu einer „Solidaritätsbekundung” anlässlich des besagten Pressegesprächs vorm Sheraton-Hotel neben der Philharmonie, um mit einem kleinen Ständchen dem Wunsch Ausdruck zu verleihen, dass Kaufmann seine Arbeit fortsetzen solle. Einerseits rührt diese fromme Hoffnung unser kunstsinniges Herz zu Tränen, andererseits zählt uns der Verstand in Heller und Pfennig vor, dass ein solcher Wunsch kaum realisierbar sein dürfte.

Halbwegs realistisch ist hingegen das Fazit, das der Essener Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger zur „Episode Kaufmann” an der Essener Philharmonie jüngst gezogen hat: „Das Problem des Michael Kaufmann besteht darin, dass dieser im persönlichen Umgang so gewinnende Mensch nicht willens und bereit war, finanzielle Vorgaben zu akzeptieren und sowohl das Programm der Philharmonie als auch sein persönliches Ausgabeverhalten hieran auszurichten. Es ist die intellektuelle Arroganz des Künstlers, der glaubt, sich über alles hinwegsetzen zu können.” (Leider nur halbwegs realistisch, lieber Herr Oberbürgermeister, denn statt „des Künstlers” hätte es richtiger wohl „des Kunstmanagers” heißen müssen. Ansonsten kann ich Ihrem Statement aus meiner jetzigen Sicht auf die Dinge, wie sie nun mal liegen, durchaus zustimmen.)

Wie weit sich aber bornierte Hochkultur-Fanatiker in ihrem Feuereifer zu geschmacklosen Vergleichen versteigen konnten, das hat mich anlässlich dieser Provinzposse dann doch überrascht – als ich nämlich lesen musste, mit welchen Worten der Verleger und Herausgeber Theo Geißler (*1947) in seinem Hausorgan Neue Musikzeitung – nmz diese Stellungnahme des Essener Oberbürgermeisters kommentierte: „Das Vokabular wird langsam gespenstisch, mit dem sich Essens Stadt-Obere vom gefeuerten Philharmonie-Intendanten Michael Kaufmann zu distanzieren suchen. Mit Formulierungen aus dem Repertoire der Reichs-Kulturkammer mischt sich jetzt Essens OB Wolfgang Reiniger in die Diskussion. Nach Rückkehr von einer Reise mit einer städtischen Delegation nach Tunis (zu viel Sonne?) erklärte Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger zur Diskussion um den ehemaligen Philharmonie-Intendanten Michael Kaufmann … [es folgt das besagte Reiniger-Zitat]. Mit dem Vorwurf ,intellektueller Künstler-Arroganz‘ begründeten seinerzeit unter anderem die Nazis Bücherverbrennungen, Aufführungsverbote, Vertreibungen. Wie weit ist es in Essen gekommen, dass die Verantwortlichen für die Ausrichtung der Kulturhauptstadt 2010 vermutlich auch noch unbewusst in den Argumentations-Dreckkübel der kulturlosesten Zeit unserer jüngeren Geschichte greifen müssen? Sind in der Administration unserer ,Kulturhauptstadt 2010‘ nur noch geschichtslose Dilettanten und Erbsenzähler am Werk? Hart wie Kruppstahl[,] aber ein wenig weich in der Birne?” Um zum Reiniger-Kommentar anlässlich der Entlassung eines Philharmonie-Intendanten die Hetzreden der Goebbels-Meute bei der Bücherverbrennung in der Nazi-Zeit zu assoziieren, dazu bedarf es wohl schon eines gerüttelten Maßes an historischer Verblendung. Unwillkürlich musste ich bei diesem maßlosen Vergleich an den Fauxpas des Präsidenten des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung Hans-Werner Sinn (*1948) denken, der neulich die in die Kritik geratenenen Manager des Spätkapitalismus mit den verfolgten Juden im Dritten Reich gleichsetzte. – Gewährt die „Gnade der späten Geburt” (Helmut Kohl) eine Generalabsolution für Geschmacklosigkeit? Dann will ich sie jedenfalls nicht für mich reklamieren, obwohl noch ein paar Jahre jünger als die beiden hier erwähnten Herren.

Popularität (I)

Thursday, 13. November 2008Anfang 1966 erschien in einer Londoner Tageszeitung ein Interview, das der Beatle John Lennon der Reporterin Maureen Cleave, einer guten Freundin, gegeben hatte. Nach seinen Ansichten zum Thema Religion befragt, schwang sich der damals bereits weltberühmte Popstar zum Propheten auf: “Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn’t argue about that; I’m right and I will be proved right. We’re more popular than Jesus now; I don’t know which will go first – rock’n’roll or Christianity. Jesus was all right but his disciples were thick and ordinary. It’s them twisting it that ruins it for me.” (Maureen Cleave: How Does a Beatle Live? John Lennon Lives Like This; in: Evening Standard v. 4. März 1966; Hervorhebung von mir.)

Ob Lennons Behauptung, die Beatles seien populärer als Jesus, für das Jahr 1966 zutraf, lässt sich nicht überprüfen, doch seit es Google gibt, kann man immerhin sehr einfach per Suchabfrage ermitteln, wieviele Belegstellen zu „Beatles” und zu „Jesus” im weltweiten Internet heute zu finden sind. Die Band aus Liverpool bringt es dort auf 59,9 Millionen Treffer, der Nazarener auf mehr als das Dreifache (183 Mio.). Ein solcher „Googlefight” ist übrigens auch auf einer kleinen animierten Website gleichen Namens im Internet verfügbar.

Dieser Popularitätstest ist aufschlussreich und je nach Gemütslage erheiternd oder deprimierend. Nachfolgend ein paar Beispiele, wie der Kampf „Hochkultur der Weltgeschichte vs. Trivialmythen der neueren Zeit” ausgeht (alle Zahlen in Mio.):

Sokrates vs. James Bond 3,0 : 37,3

Leonardo da Vinci vs. Ronaldinho 9,7 : 23,1

Shakespeare vs. Madonna 41,3 : 92,9

Philosophen vs. Rapper 3,8 : 21,6

Askese vs. Shoppen 0,5 : 14,0

Karl Marx vs. Karl May 6,4 : 10,1

Hamlet vs. Harry Potter 18,7 : 79,2

Orgel vs. Percussion 5,3 : 25,7

Julius Caesar vs. Barack Obama 3,1 : 94,2

Pyramiden vs. World Trade Center 1,4 : 31,1

Ich überlasse den geneigten Leser für ein paar Tage seinen eigenen Erwägungen und melde mich dann wieder zum gleichen Thema, wenn meine Melancholie verflogen ist und ich fähig bin, diesen Abstimmungsergebnissen der Web-Community mit wieder erstarktem Geist vielleicht ein paar nüchterne Erkenntnisse abzugewinnen.

[Fortsetzung: Popularität (II).]

Panizza

Wednesday, 12. November 2008Der erste Exzentriker, mit dem ich mich vor nunmehr dreißig Jahren eingehend beschäftigte, war Oskar Panizza (1853-1921): ein glühender Antipapist, der (1895-1896) für sein satirisches, „gotteslästerliches” Drama Das Liebeskonzil ein Jahr Gefängnisstrafe in Amberg abbüßen musste, dann nach Zürich ins Exil ging, wo er ab 1897 seine kuriosen Zürcher Diskußjonen im Selbstverlag herausgab, um nach einer Anzeige wegen Unzucht mit einer minderjährigen Prostituierten mit seiner 10.000 Bände umfassenden Privatbibliothek weiter nach Paris zu fliehen. Halbwegs bekannt geworden war Panizza bei seinen zeitgenössischen Lesern durch seine düsteren Erzählungen in der Tradition von E. T. A. Hoffmann und Edgar Allan Poe, durch seine Dämmerungsstücke (1890) und Visionen (1893).

Was mich damals an Panizza entzückte, das waren sein radikales Einzelgänger- und Außenseitertum, der mutige Trotz, mit dem er allen weltlichen und himmlischen Mächten die Stirn bot, seine bis in die „Ortografie” hinein eigenwillige Schreibweise, die imposante, offenbar autodidaktisch erworbene Vielbelesenheit und schließlich sein sarkastischer Fürwitz. Dass André Breton diesen Meister des schwarzen Humors in seiner Anthologie de l’humour noir (1940, dt. 1971) nicht berücksichtigt hat, scheint mir noch heute unverzeihlich.

Oskar Panizzas nicht ganz schmales literarisches Œuvre – Wilpert-Gühring I verzeichnet immerhin 22 Erstausgaben – galt damals in den Antiquariaten als „selten und gesucht” und war somit für einen arbeitslosen Schulabbrecher wie mich völlig unerschwinglich. Wie groß war daher meine Freude, als ich entdeckte, dass die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf nahezu alle Werke des verehrten Autors im Bestand führte und auch auslieh. Und wie groß war mein Entsetzen, als ich dort in einer halbledergebundenen Kompilation der drei frühen Gedichtbände von Oskar Panizza – Düstre Lieder (1886), Londoner Lieder (1887) und Legendäres und Fabelhaftes (1889) – auf dem Vorsatzblatt den Stempel entdeckte: „Eigentum Reichsleiter Bormann”; und darunter in Bleistift dessen eigenhändige Unterschrift.

Diese Irritation hielt mich aber nicht davon ab, wenig später nach Berlin zu reisen und in der „Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz” weiterhin dem verehrten Exzentriker nachzuforschen. In deren Handschriftenabteilung ließ ich mir Panizzas lange verschollen geglaubten Spätling Imperjalja vorlegen, darin der im Pariser Exil immer tiefer in geistige Umnachtung versinkende Schriftsteller 1903 bis 1904 seinen persönlichen Hass und seine paranoiden Spekulationen gegen Kaiser Wilhelm II. zu Papier gebracht hat. Eine freundliche Bibliothekarin, die vermutlich von dem Feuereifer dieses ganz unakademischen jugendlichen Forschers gerührt war, schickte mir wenig später per Post eine Kopie der Mikroverfilmung dieses Manuskripts. Da ich natürlich nicht über ein Lesegerät für einen solchen Film verfügte, zerschnitt ich ihn in Einzelbilder und klemmte sie in Dia-Rähmchen, um anschließend via Projektor das Spätwerk meines Herrn und Meisters Wort für Wort von der Leinwand herab zu dechiffrieren.

Wie so viele Projekte aus dieser Zeit meines jugendlichen Überschwangs blieb auch dieses in den Anfängen stecken. Jürgen Müller hat zwei Jahrzehnte später diese mühevolle Arbeit, an der ich scheiterte, zu einem sehr erfreulichen Ende gebracht und das „Manuskript Germ. Qu. 1838″ mustergültig transkribiert und editiert. Das letzte Buch von Oskar Panizza, bevor er endgültig verrückt wurde, erschien 1993 im Guido Pressler Verlag in Hürtgenwald in der Reihe „Schriften zu Psychopathologie, Kunst und Literatur” – und wurde vor ein paar Jahren beim Bärendienst Buchversand für nur 14,00 Euro verramscht.

Durcheinander

Tuesday, 11. November 2008Uwe Johnson erzählt in seinem Hauptwerk Jahrestage die Geschichte von der Ermordung Robert Kennedys vor vierzig Jahren auf seine ihm sehr eigene Weise. Aus der Perspektive seiner Heldin Gesine Cresspahl. Unter anderem in der Form von Notizen ihrer Tochter Marie zu einem Aufsatzthema der Klasse 6b. (Uwe Johnson: Jahrestage. Band 3. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973, S. 1281 ff.)

Das habe ich eben noch mal nachgelesen, in dem mir vom Autor am 14. März 1982 gewidmeten Exemplar dieses Buches. Johnson hält die Biographien von Robert Francis Kennedy (1925-1968) und Sirhan Bishara Sirhan (* 1944) gegeneinander, die verschiedener nicht sein könnten und sich dennoch an einigen Stellen berühren. „Nicht geraucht, nicht getrunken, kaum mit Mädchen gegangen” heißt es dort (S. 1302) über den 21-jährigen Robert. Und vom zwanzig Jahre jüngeren Sirhan liest man zur Zeit kurz vor seiner Tat: „Raucht nicht, trinkt nicht. Kann keinen Befehl ertragen.” (S. 1305)

Die Urne mit der Asche von Robert liegt seit vierzig Jahren auf dem Nationalfriedhof Arlington im US-Bundesstaat Virginia. Der verurteilte Mörder Sirhan lebt seit ebenfalls vierzig Jahren in einer Zelle des Hochsicherheitstrakts der Strafvollzugsanstalt Corcoran im US-Bundesstaat Kalifornien – sozusagen Zelle an Zelle mit Charles Manson.

„Auf dem Wege zur Pressekonferenz, in einem Küchenkorridor wurde er von hinten in den Kopf geschossen. […] Lag auf dem Boden, die Frau kniete neben ihm. Die Sache mit dem Rosenkranz.” (Johnson, a. a. O., S. 1299) – Doch hier irrt der Dichter. Neben dem sterbenden Robert Kennedy kniete keine Frau, sondern der mexikanische Hoteldiener Juan Romero (17); und er war es, der seinen Rosenkranz aus der Tasche zog, um ihn in die Hand des tödlich verletzten Präsidentschaftskandidaten zu legen.

Vermutlich wurde das Bild, das Uwe Johnson sich ein paar Jahre später von diesem Ereignis machte, von einem anderen, fast auf den Tag genau ein Jahr älteren überblendet [siehe Titelbild]. So fließt eins ins andere. Und es ist nicht mehr zu trennen, was gut und böse, was wahr und falsch ist; wer im Recht und wer ein Sünder war; wer Verderben säte und wer die Rettung hätte bringen können. Je genauer wir auf die Vergangenheit schauen, desto verwirrender erscheint sie uns. Nur jene Zeitgenossen, die getrübten Blicks nach einer Erklärung für das Gewesene suchen, finden schnell ihren Seelenfrieden. Die kleine Minderheit der gründlicheren Zuschauer, der ich mich verbunden fühle, quält sich tagtäglich damit ab, mehr zu finden als eine billige Lösung vom ideologischen Patentamt. Aber welche?

Mittwoch, 5. Juni 1968: 34°3′ N, 118°15′ W

Tuesday, 11. November 2008Der Tag war gerade fünf Minuten alt, als ein aus christlichem Elternhaus stammender, 24 Jahre alter Palästinenser namens Sirhan Bishara Sirhan in der Kaltküche des Ambassador Hotel in Los Angeles aus seinem Iver-Johnson-Revolver .22 caliber Cadet 55-A alle acht Kugeln abfeuerte und mit den ersten drei den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Robert F. Kennedy, lebensgefährlich verletzte. Kennedy starb trotz aller ärztlichen Bemühungen 26 Stunden später im Krankenhaus.

Das politisch motivierte Attentat ist ein tragisches „Markenzeichen” des vergangenen Jahrhunderts und hat dessen Verlauf nicht unwesentlich beeinflusst, ganz gleich, ob die Anschläge auf das Leben von mächtigen Entscheidungsträgern nun „glückten” oder scheiterten. Hätte Adolf Hitler am 8. November 1939 nur eine Viertelstunde länger im Münchner Bürgerbräukeller verweilt, dann wären vielleicht durch Georg Elsers Bombe Millionen unschuldige Menschenleben gerettet worden. Und hätte Sirhans Pistole im Ambassador versagt, dann wäre der erst 42-jährige Robert F. Kennedy vielleicht statt Richard M. Nixon zum 37. Präsidenten der USA gewählt worden, der Vietnamkrieg wäre sieben Jahre früher beendet worden und infolgedessen hätten 30.000 US-Soldaten und weit mehr als eine Million Vietnamesen nicht unnötig ihr Leben lassen müssen.

Dass die mörderische Tat eines einzelnen Menschen, wenn er nur den „Richtigen” zum günstigsten Zeitpunkt niederstreckt, für Millionen Menschen so folgenreich sein kann, ist für viele Zeitgenossen nicht hinnehmbar. Darum ranken sich um die berühmten Attentate des 20. Jahrhunderts regelmäßig Verschwörungstheorien, die zu beweisen suchen, dass hinter den oft unbedarften Wirrköpfen mächtige Drahtzieher am Werke waren. Hinter dem Anschlag des Türken Mehmet Ali Ağca auf Papst Johannes Paul II. wurden beispielsweise die sowjetischen Geheimdienste KGB und GRU und der Staatssicherheitsdienst der DDR vermutet. Auch Lee Harvey Oswald, der Mörder von John F. Kennedy, konnte nach der festen Überzeugung solcher Skeptiker nicht mehr als ein „Sündenbock” gewesen sein. Sie brachten wahlweise Kennedys Vize und Nachfolger Lyndon B. Johnson, die CIA, die Mafia, Fidel Castro oder US-amerikanische Privatbankiers als Hintermänner des Attentats ins Gespräch. Und regelmäßig stecken in diesen und ähnlichen Fällen immer die Ermittlungsbehörden und Gerichte mit den vermeintlichen Verschwörercliquen unter einer Decke.

Ich halte von all diesen bestrickend zusammenfabulierten Theorien, was ihren Wahrheitsgehalt betrifft, grundsätzlich nichts, lese sie aber dennoch gern, als Liebhaber phantasie- und liebevoll erzählter „moderner Märchen”. Schließlich sind sie ja auch bedeutend interessanter und geheimnisvoller als die tristen Geschichten nichtssagender Einzeltäter, deren Motive angesichts der Folgen ihrer Taten so furchtbar kümmerlich erscheinen.

Wenn es aber eine Lektion für die Zukunft gibt, die uns die Attentate der vergangenen hundert Jahre erteilen, dann ist es die beängstigende Einsicht, dass auch der bestgeschützte Politiker in der „Freien Welt” und „Offenen Gesellschaft” kaum gegen einen Mordanschlag durch einen entschlossenen Einzeltäter zu schützen ist. Offen gestanden hat es mich insofern überrascht, dass Barack Obama den fast zwei Jahre währenden Wahlkampf bis zu seiner erfolgreich errungenen Präsidentschaft wohlbehalten überstanden hat.

Uhr aus

Monday, 10. November 2008In § 6, Abs. 8c der Laws of Chess des Weltschachbundes FIDE (Fédération Internationale des Échecs) in der letzten, gegenwärtig gültigen Fassung vom 1. Juli 2005 heißt es: “The players must handle the chess clock properly. It is forbidden to punch it forcibly, to pick it up or to knock it over.” Unfreiwillig komisch lautet die offizielle deutschsprachige Version dieses Passus: „Die Spieler müssen die Schachuhr angemessen behandeln. Es ist verboten, auf sie draufzuhauen, sie hochzuheben oder umzuwerfen.” Offenbar kommen solche handgreiflichen Wutausbrüche gegen die gnadenlos davonlaufende Zeit und ihr unschuldig objektives Messgerät bei Schachturnieren in aller Welt häufig vor, sonst bedürfte es im Regelwerk ja nicht eines solchen drohenden Fingerzeigs.

Nachdem die FIDE vor acht Jahren beschlossen hatte, die Bedenkzeit der Schachspieler zu verkürzen, denen seither in Turnierpartien für die ersten 40 Züge nur noch 75 Minuten zur Verfügung stehen, plus 30 zusätzliche Sekunden pro Zug und 15 Minuten für den Rest der Partie, nahm der Schachhistoriker Ernst Strouhal dieses Zugeständnis an die medialen und organisatorischen Forderungen der Gegenwart zum Anlass, in dem „kulturellen Schachmagazin” KARL einen geistreichen Artikel zum Thema „Schach und Zeit” zu veröffentlichen. Sein Titel: Schach im Zeitalter der Ungeduld.

Strouhal erinnert daran, dass Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Eisenbahnen in England schon pünktlich auf die Minute verkehrten, Schachpartien noch keinerlei zeitlicher Begrenzung unterworfen waren und gelegentlich bis zu 20 Stunden dauern konnten. Lange Zeit hinkte das Schachspiel den fortwährenden Tempoverschärfungen unterm Zwang der industriellen Massenproduktion hinterher. Schließlich galt das Spiel ganz allgemein ja traditionell als ein mußevoller Ausgleich zur Arbeit und der Unrast des Erwerbslebens, als ein freier Spielraum unbeschwerten Vergnügens, wo die drückende Last der schmerzlich erkannten Vergänglichkeit und das drohende Unheil der Endlichkeit – wenngleich auch diesmal nur vorübergehend und für kurze Zeit – beiseitegeschoben werden konnte.

Dass nun, 150 Jahre später, das allmächtige Postulat der Zeitökonomie auch das Spiel unter seine Kontrolle gebracht hat, mag man beklagen, doch ist diese Entwicklung wohl unaufhaltsam und kaum umkehrbar. „Eine Geschichte der Zeit im Schachspiel könnte zeigen, dass das Spiel nicht nur ein Ort der Freiheit und Kontrast zur Welt der Arbeit ist,” so Strouhal, „sondern bei aller Autonomie auch ihr getreuliches Echo. Wenn heute gelebt und gearbeitet werden soll wie in einer Blitzpartie, warum sollte dann das Schachspiel anders aussehen?”

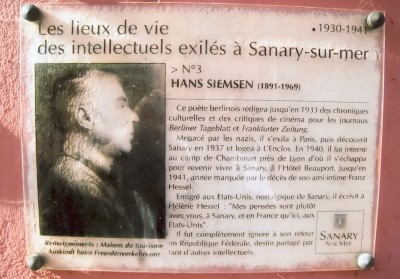

Als Motto für seinen Aufsatz hat Ernst Strouhal die Tempoangabe Robert Schumanns zu einem seiner Klavierstücke gewählt: „Schnell, noch schneller, so schnell wie möglich.” – Als anachronistisches Gegenstück zu diesem zeitgemäßen Kommando und trotzige Antwort darauf fällt mir der Titel eines Feuilletons von Hans Siemsen aus dem Jahr 1930 ein: „Nein – langsam! Langsam!” Uhr aus.

Ein Remiseur

Sunday, 09. November 2008Am kommenden Mittwoch, dem 12. November, wird in Dresden die 38. Schacholympiade eröffnet, das größte Schachturnier der Welt, das seit 1927 im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen wird. Diesmal kämpfen über 2.000 Spielerinnen und Spieler aus 152 Nationen um die begehrten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Einer der stärksten Spieler der zwanzigköpfigen deutschen Nationalmannschaft ist der 29 Jahre alte Großmeister Jan Gustafsson (ELO 2620), der aus diesem Anlass ein ausführliches Interview gegeben hat. (Michael Eder: „Im Pokern ist mehr zu holen als im Schach”; in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nr. 45 v. 9. November 2008, S. 24.)

Nahezu alles, was Gustafsson über das Schachspiel sagt, mehr aber noch, wie er es sagt, erregt meinen leidenschaftlichen Widerspruch. Schon das Motiv, sich für eine Karriere als Schachprofi und gegen sein Jurastudium zu entscheiden, ist mir suspekt: „[…] wenn man faul ist und irgendwann merkt, da kannst du sogar ein bisschen Geld damit verdienen, dann ist das ganz verlockend. Es ist ein angenehmer Lebensstil, man kann ausschlafen, reisen.” (Konsequenterweise hat Gustafsson sich nebenher auch dem professionellen Pokerspiel zugewandt und 2007 gemeinsam mit dem niederländischen Zocker Marcel „The Flying Dutchman” Luskey [auch Lüske] ein Buch zu diesem Spiel veröffentlicht: Poker für Gewinner.)

Mit beeindruckender Offenheit bekennt Gustafsson: „[…] vom Spielstil her neige ich eher zur Feigheit, das ist ein negatives Wort, sagen wir: zur Vorsicht. Im Schach gibt es ja die Möglichkeit des Remis. Es gibt zwei Typen von Schachspielern, es gibt die, die gern gewinnen, und die, die nicht gern verlieren. Es gibt spekulative Spieler, die versuchen, das Gleichgewicht zu stören. Ich gehöre zu den anderen, den Korrekten, den Risikovermeidern. […] Mir machen Niederlagen immer sehr zu schaffen, vielleicht bin ich deshalb auch übervorsichtig. Ich fand schon immer Verlieren viel schlimmer als Nicht-Gewinnen.” Wie schrecklich! Wenn alle Schachspieler mit der gleichen Einstellung am Brett säßen wie Gustafsson, dann gäbe es bald nur noch Remis-Partien – und das Schach wäre ein totes Rennen ohne jede Spannung, ohne jeden Reiz.

Dazu passt, was der junge Mann auf die Frage antwortet, welches seine schönste Partie gewesen sei: „Ich habe im Schach nicht so den Zugang zu Schönheit. Ich freue mich über jeden Sieg, und wenn ich gewonnen habe, bin ich zufrieden. Mir ist es eigentlich egal, ob das ästhetisch war oder nicht, ob das ein Fallrückzieher war oder ein Abstauber, das ist mir wurscht. Ich berausche mich nicht an schönen Kombinationen.” Solche lässigen Bekenntnisse machen mich tatsächlich sprachlos.

Wie kann man dieser edlen Kunst sein Leben widmen – ohne eine Spur von Leidenschaft? Und es offenbar auf diesem Weg, mit solch einer furztrockenen Grundeinstellung zum „königlichen Spiel”, langfristig bis an die Weltspitze der Großmeister schaffen? Dieses Interview stimmt mich einerseits traurig, bestätigt mich aber andererseits in meiner Auffassung, dass die interessanten, aufregenden und ästhetisch reizvollen Schachpartien längst nicht mehr zwischen den mit allen Wassern der Eröffnungstheorie gewaschenen Profispielern geboren werden, sondern – wenngleich auch dort nur äußerst selten – im Mittelspiel der Dilettanten.

Panik

Saturday, 08. November 2008Einer der wesentlichsten Gründe, warum ich Schach spiele: Weil ich hoffe, dabei etwas über mich selbst herausfinden zu können. Eine vermeidbare Verlustpartie ist zwar immer schmerzhaft, doch werden die eingebüßten ELO-Punkte oft von dem Erkenntnisgewinn mehr als aufgewogen. Vorgestern spielte ich in der „Schacharena” als Schwarzer gegen den schwächeren Mike Lariah (ELO 1362) – und verlor. Hier der für mich sehr lehrreiche Verlauf dieser vor Fehlern auf beiden Seiten strotzenden Partie.

1. d2-d4 d7-d5 2. e2-e4. – Ich bin, was die Eröffnungstheorie angeht, vollkommen unbeleckt. Was ich bereits in meinem zweiten Zug ausprobiere, muss wohl gänzlich wertlos sein, denn es kommt in der ECO-Liste der gebräuchlichen Spielweisen gar nicht erst vor: 2. … e7-e6. (Stattdessen wird laut ECO-Code D00 hier grundsätzlich 2. … d5xe4 gespielt, das Blackmar-Gambit.) 3. Sb1-c3 Sg8-e7 4. Sg1-f3 d5xe4 5. Sc3xe4 Se7-d5 6. Lf1-b5† Lc8-d7 7. Lb5-c4 h7-h6 8. Se4-c5.

Kaum hatte die Partie begonnen, schon befand ich mich in arger Bedrängnis. Die Bedrohung meiner Dame durch 9. Sc5xb7 wollte ich nicht hinnehmen und zog darum 8. … Lf8xc5 9. d4xc5 0-0 10. b2-b4. – Jetzt schon 10. … Sd5xb4 zu spielen, schien mir zu riskant, stattdessen sicherte ich zunächst erst mit 10. … a7-a6 11. Lc1-b2 Sd5xb4 und stand doch jetzt eigentlich mit einem Mehrbauern nicht schlecht da.

12. Dd1-d4? – Hier sah ich nun nur noch das drohende Matt durch 13. Dd4xg7 – und übersah fatalerweise die einzig richtige Antwort 12. … b4xc2†, durch die ich zu dem weiteren Bauern auch die Dame hätte kassieren und damit die Mattdrohung aus der Welt schaffen können. Zwar hätte ich nach 13. Ke1-d2 Sc2xd4 14. Sf3xd4 einen Springer verloren, aber bei diesem Stand wäre die Partie für mich wohl so gut wie gewonnen gewesen. Stattdessen ging es nun weiter abwärts, weil mich die Panik blind gemacht hatte: 12. … f7-f6 13. 0-0-0 c7-c6 14. Sf3-e5.

Ich war durch den verpassten Damengewinn völlig aus dem Gleichgewicht gebracht und übersah, dass ich hier ohne Gefahr 14. … f6xe5 hätte spielen können, denn 15. Dd4xe5 hätte mich nach Tf8-f6 vorläufig nicht in Bedrängnis gebracht. Weiter diktierten Frustration und Panik mein Spiel: 14. … Tf8-e8? 15. Dd4-g4 Dd8-a5?? (Was mache ich da nur? Besser gewesen wäre doch beispielsweise 15. … g2-g4. Aber offenbar trauerte ich noch immer dem verpassten 12. Zug nach, statt mich mit der längst nicht aussichtslosen Situation abzufinden und meine Chancen zu nutzen.) 16. Se5xd7 Sb8xd7 17. Td1xd7 Da5xc5?? 18. Dg4xg7 matt. – Danach war ich für mindestens eine Stunde sehr schlecht gelaunt. Übrigens stand ich überhaupt nicht unter Zeitdruck. Das Spiel dauerte gerade mal 16 Minuten, bei 30 Minuten Bedenkzeit für jeden Spieler. Mein spielentscheidendes Defizit wurde dabei offenkundig: Was mir fehlt, nicht nur auf dem Schachbrett, ist Gelassenheit.

Dorfgeschichte (I)

Friday, 07. November 2008Leider viel zu spät veröffentlicht jetzt die Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP) einen „Fragen- und Antwortkatalog” zur fristlosen Entlassung des Intendanten der Philharmonie Essen, Michael Kaufmann, die deren 13-köpfiger Aufsichtsrat am 23. September mehrheitlich (mit fünf Stimmenthaltungen) beschlossen hat. Wer die ausführlichen Antworten auf die dort gestellten 17 Fragen vorurteilsfrei zur Kenntnis nimmt, kann kaum zu einem anderen Ergebnis kommen: Die Kündigung von Kaufmann war nicht nur berechtigt, sondern auch hoch an der Zeit. Und selbst gegen den Vorwurf, dass sie zu spät erfolgt sei, muss man die Befürworter des Antrags, die sich mit ihrem Votum glücklicherweise durchgesetzt haben, in Schutz nehmen. Sie haben damit Courage bewiesen und einen allerdings schmerzlichen und unpopulären Schritt vollzogen, was ihnen nachträglich gar nicht hoch genug anzurechnen ist. (Und ich habe ihnen in meinem ersten Beitrag zu diesem Thema wohl in einigen Punkten Unrecht getan, was sie durch ihre behäbige Informationspolitik allerdings selbst verschuldet haben.)

Der Vorwurf des „Provinzialismus”, der sich gegen diese einzig richtige Entscheidung erhob, fällt nach Veröffentlichung dieses Katalogs auf die unsachlichen Lamentierer zurück, die in den folgenden Tagen unisono in einen empörten Krakeel verfielen, allen voran auf unser meinungsführendes Provinzblättchen mit Millionenauflage, die WAZ, mit ihrem der deutschen Sprache nur für den Hausgebrauch seines Arbeitgebers mächtigen Zampano Wulf Mämpel, der mit seinen wetterwendischen Meinungsäußerungen als „Schaf im Wolfspelz” unter dem Pseudonym Lupus tagtäglich bei seinen treuen Lesern, den Wertschätzern unfreiwilliger Komik, für Erheiterung sorgt.

Den Leserbriefschreibern und Blogkommentierern, die sich zu diesem „peinlichen Eklat” äußerten, dürfen wir ihre unbedarften Stellungnahmen nicht verübeln, denn sie wissen es ja nicht besser, da sie schließlich in ihrer meinungsbildenden Grundversorgung auf besagtes Krawallblatt und seine gleich tönenden Ableger angewiesen sind.

Dass unser aller Boulevard-Berthold vom hohen Hügel herab über den Entscheid der „Wilden Dreizehn” die Nase rümpfte und dem verantwortungsvoll handelnden Gremium der TuP postwendend einen Tritt in den Hintern verpasste, das ist wiederum provinziell und weit eher mit der Gattungsbezeichnung „Schmierenkomödie” zu versehen als der gut begründete Kaufmann-Rausschmiss, der mehrfach so genannt wurde. Doch für Beitz gilt ja längst unumschränkte Narrenfreiheit, er schwebt als „Guter Gott von Ruhropolis” über den unruhigen Wassern der Kulturhauptstadt – und niemand außer einem Enfant terrible wie mir, das nichts mehr zu verlieren hat, traut sich – auch eine Art von Narrenfreiheit – ihm auf seine alten Tage dies zu sagen. „Sancta senilitas!”

Die tiefste Niederung der Provinzialität wurde aber schon zuvor durchschritten, als sich der prominenteste Mann des TuP-Aufsichtsrats, der Kulturdezernent der Stadt Essen und Geschäftsführer der RUHR.2010 GmbH, Oliver Scheytt, bei der Abstimmung am 23. September seiner Stimme enthielt (vgl. WAZ Nr. 236 v. 9. Oktober 2008). Das ist nicht mehr nur provinziell, diese Feigheit hat schon dörflichen Charakter: „Was sollen bloß die Nachbarn denken?” Ich bin, durchaus im wörtlichen Sinn, Nachbar dieses stimmlosen Entscheiders. So steh ich hier und kann nicht anders, als zu sagen und zu bekennen: „Du bist ne Kneifbüx, Olli!”

Stunde Null

Thursday, 06. November 2008So sehr ich den „Internetmarktplatz für antiquarische Bücher” in den vergangenen zehn Jahren schätzen gelernt habe – das Stöbern in den nicht-virtuellen Angeboten möchte ich dennoch nicht missen. Während ich dort, bei ZVAB und anderen Anbietern, in aller Regel finde, was ich gezielt suche, entdecke ich in den Regalen der Antiquariate, auf den Büchertischen der Trödelmärkte und in den Ramschkisten der Buchhandlungen gelegentlich Schmankerl, die mir auf meinen gründlich geplanten Wegen durch die Literatur niemals begegnet wären. – So zieht mich seit ein paar Tagen ein Buch in seinen Bann, das ich vor der Tür eines hiesigen Großbuchhändlers zum Spottpreis von nur 3,95 € aus dem Kasten vor der Tür fischte: Stunde Null. Deutschland unter den Besatzungsmächten. Berlin: Matthes & Seitz, 2004.

Die Namen der beiden Autoren, Tüngel und Berndorff, sagten mir nichts – und vermutlich aus gutem Grund, gehörten sie seit den 1960er-Jahren, als sich mein politisches Bewusstsein zu entwickeln begann, doch keineswegs zur damals tonangebenden intellektuellen Elite der Linken. Richard Tüngel (1893-1970) war zwar von den Nazis 1933 aus seinem Amt als Baudirektor in Hamburg gedrängt worden, musste aber als Mitbegründer und späterer zweiter Chefredakteur der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit nach der von ihm veranlassten Veröffentlichung eines Artikels des NS-Staatsrechtlers Carl Schmitt und nach seinem Veto gegen einen kritischen Beitrag über den amerikanischen „Kommunistenjäger” Joseph McCarthy dort seinen Hut nehmen. Und auch sein Freund Hans Rudolf Berndorff (1895-1963), der unter dem Pseudonym Rudolf van Wehrt national-heroische Bücher über die Schlacht bei Tannenberg (Wie Hindenburg die Russen schlug, 1922) und über den siegreichen „Blitzkrieg im Westen” (Frankreich auf der Flucht, 1941) geschrieben hatte, konnte sich nach der deutschen Niederlage nicht damit legitimieren, in der Zeit der Verblendung zum „inneren Widerstand” gehört zu haben. Beide überstanden offenbar die langen zwölf Jahre des kurzen Tausendjährigen Reichs zwischen Hoffen und Bangen, wie Millionen betrogener „Volksgenossen” mit ihnen – und fanden sich wieder in einem Scherbenhaufen. Auf die nationale Megalomanie folgte ein Absturz ins Nichts, in die totale Ohnmacht, in Not und Armut.

In ihrem gemeinsamen Buch, das zuerst 1958 unter dem Titel Auf dem Bauche sollst du kriechen im Christian Wegner Verlag in Hamburg erschienen ist und in der Neuauflage um ein Nachwort des ungarischen Essayisten und Literaturkritikers László F. Földényi ergänzt wurde, schildern die beiden Verfasser, Kapitel für Kapitel abwechselnd, ihre Erlebnisse und Erfahrungen als Journalisten im besetzten Deutschland der Jahre von 1945 bis 1949. Berndorff erlebt von September bis November 1945 als Prozessbeobachter in Lüneburg das erste große Gerichtsverfahren gegen die KZ-Verbrecher und anschließend den Nürnberger Prozess (ab November 1945). Tüngel kämpft währenddessen in Hamburg um Publikationsmöglichkeiten und um eine unabhängige deutsche Presse. Die erbärmlichen materiellen Bedingungen, unter denen sie ihrem Beruf nachgehen, werden in aller Drastik deutlich – aber auch die geradezu sklavische Abhängigkeit von den Besatzern, ohne deren Goodwill gar nichts geht.

Einiges war dabei für mich auch in der Sache durchaus neu und erhellend. So hatte ich mir zum Beispiel nie recht klargemacht, mit welch düsteren Erwartungen die Generation meiner Eltern und Großeltern in den späten 1940er-Jahren in die Zukunft blickte. Die Besiegten waren offenbar mehrheitlich davon überzeugt, dass die Besatzungszeit und ihre Entmündigung als Bürger eines selbstbestimmten Volkes viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte andauern würde. Sie gingen außerdem fest davon aus, dass es mindestens ebenso lange dauern würde, bis die deutsche Wirtschaft und Industrie wenigstens wieder den Stand der Vorkriegszeit erreichen würde. Sie waren vollkommen entmutigt, ohne jede Perspektive, bar jeder Hoffung auf ein menschenwürdiges Leben. Und selbst intelligente Menschen wie Berndorff und Tüngel, mit relativ unbehindertem Zugang zu den Informationsquellen der „Siegermächte”, teilten diese pessimistische Ansicht. Erst vor dem Hintergrund dieser deprimierenden kollektiven Gemütslage wird das Wunderbare am „Wirtschaftswunder” der 1950er-Jahre so recht verständlich.

Berndorff zitiert die Aussage des SS-Hauptsturmführers Dieter Wisliceny vor dem Tribunal in Nürnberg, die ich ebenfalls noch nicht kannte. Ende Februar 1945 war Wisliceny seinem Vorgesetzten Adolf Eichmann zum letzten Mal in Berlin begegnet. Er wurde gefragt, ob Eichmann damals irgendetwas über die Zahl der getöteten Juden gesagt habe. Wisliceny: „Ja, er drückte das in einer besonders zynischen Weise aus. Er sagte, er würde lachend in die Grube springen, denn das Gefühl, daß er fünf Millionen Menschen auf dem Gewissen hätte, wäre für ihn außerordentlich befriedigend.” (S. 150) Und gerade vor dem Hintergrund, dass in dieser Woche der Spiegel groß mit einer Titelstory über Heinrich Himmler aufmacht, der dort dämonisierend als „Hitlers Vollstrecker” verkauft wird, ist sehr lesenswert, was Berndorff über die Vernehmung von Ernst Kaltenbrunner, Chef des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), in Nürnberg schreibt (S. 195-204). „,Heydrich war viel intelligenter und noch entschlossener als Himmler‘, sagte Kaltenbrunner im Zeugenstand.” Nicht Himmler, diese „kleine Leuchte”, sondern der musisch begabte Intellektuelle Reinhard Heydrich war das Zentralgestirn des Bösen am faschistischen Firmament. Aber dessen „Biografie eines Dämons” hat ja der Stern schon vor sechs Jahren ausgeschlachtet.

[Titelbild vom Schutzumschlag des besprochenen Buches: Der Goetheforscher Ernst Beutler mit seinem Sohn in der Ruine des Frankfurter Goethe-Hauses, Sommer 1945.]

Pullunder

Wednesday, 05. November 2008Der „personifizierte Durchblick” (Isolde Schaad 1999) hat dem Spiegel wieder einmal ein Interview gegeben, „über die aus der Finanzkrise geborenen Schreckensszenarien, die Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus an unterschiedliche Staatsformen und die Langeweile von Spielcasinos”, wie es im dreizeiligen Untertitel heißt. Der Spiegel zahlt vermutlich gut. Anders wäre kaum zu erklären, warum sich ein längst pensionierter „Vordenker der Linken” wie Hans Magnus Enzensberger (78) zu einem solchen Plauderstündchen hergibt. (Matthias Matussek und Markus Brauck: „Phantastischer Gedächtnisverlust”; in: Der Spiegel Nr. 45 v. 3. November 2008, S. 76-78.)

Zur Weltwirtschaftskrise, die spätestens seit dem Crash der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers Inc. am 15. September 2008 Realität geworden ist und die die „Bewusstseins-Industrie” (Enzensberger 1970) euphemistisch eine Finanzkrise zu nennen sich mittlerweile angewöhnt hat – zu diesem Thema fallen HME, dem einstmaligen „Wasserzeichen für geistige Erstklassigkeit” (Schaad), zwar allerlei flotte Sprüche, provokante Aperçus und naseweise Eulenspiegeleien ein. Aber unterm Strich bleibt dem Leser seiner schadenfrohen Sticheleien nur der fade Nachgeschmack eines selbstzufriedenen Grandseigneurs, dessen Gleichgültigkeit gegenüber der Zukunft sich noch einen pikanten Akzent verleiht: Ich hab’s doch schon immer gewusst!

Enzensberger konstatiert „Zyklen von Boom und Crash, von Größenwahn und Panik” und hält diesen beständigen Wetterwechsel der ökonomischen Verhältnisse für ein Naturgesetz des Kapitalismus: „Das war schon immer so.” Und er streut, posierend im knallroten Pullunder [siehe Titelbild], hier eine „Prise Marxismus” und dort „die eine oder andere Brechstange aus der Werkstatt des Herrn Marx” in seine pessimistischen Verzichtserklärungen auf jede positive Utopie ein. Offenbar hat sich HME damit arrangiert, dass die Welt und mit ihr seine erlesene Andere Bibliothek zu Grunde gehen muss. Kinder hat er ja wohl keine, insofern ist solche Abstinenz kein Kunststück. Dass Enzensberger nun aber auf seine alten Tage ausgerechnet an einem Filmprojekt (von Peter Sehr) über das Leben von Georg Christoph Lichtenberg mitwirkt, lässt mich schaudern. Wäre Schopenhauers Vita nicht ein geeigneteres Sujet gewesen?

Ich hätte ja aber schon längst gewarnt sein müssen, als rechtschaffener Großaktionär mit spekulativen Optionen auf zukünftige Werte. In seinem Gedicht Paxe finden sich die Zeilen: „Mühselige sind es und Beladene / aus Wuppertal und Chicago. / Weiß der Himmel, warum / sie vergessene Götter verehren, / wofür sie Vergebung suchen / und wundertätige Heilung.” (Zit. nach du. Die Zeitschrift der Kultur; Heft Nr. 699 v. September 1999, S. 50.)

Nein, der Himmel weiß es nicht. Schon damals war Enzensberger offenbar ratlos und überfordert. Dieses Versagen kann man sich nur leisten, wenn man mit dem Leben abgeschlossen hat. Und dann sollte man besser schweigen. So groß kann das Spiegel-Honorar doch wahrlich auch wieder nicht gewesen sein.

Konfluenz

Tuesday, 04. November 2008Für diesen Nonsens, der den imponierenden Namen Degree Confluence Project trägt, bedurfte es zweier geodätischer Errungenschaften der Neuzeit: erstens der Einführung eines verlässlichen Koordinatensystems aus Breiten- und Längengraden, das jedem Punkt auf dem Globus eine eindeutige, zweiteilige Zahl aus Grad, Minuten und Sekunden zuweist; und zweitens der technischen Entwicklung eines weltweit funktionierenden Messsystems mittels künstlicher Satelliten und erschwinglicher Empfangsgeräte der von ihnen ausgesandten Signale, das eine präzise, auf die Gradsekunde genaue Ortung ohne großen Aufwand und besondere Fähigkeiten erlaubt.

Die erste Voraussetzung war im Wesentlichen 1884 erfüllt, als sich der Null-Meridian durch Greenwich als willkürlich festgesetzte Bezugsgröße für die Längengrade gegen bis dahin konkurrierende Koordinaten durchsetzte. Nach der Inbetriebnahme des Global Positioning Systems (GPS), das im April 1995 seine volle Funktionsbereitschaft erreichte, sollte nur noch ein knappes Jahr vergehen, bis der Amerikaner Alex Jarrett das Degree Confluence Project aus der Taufe hob. Am 20. Februar 1996 begab er sich mit seinem Freund Peter Cline an den Schnittpunkt des 43. nördlichen Breiten- und des 72. westlichen Längengrads und hielt die Lokalität und das Ereignis dieser Eroberung in ein paar Fotos fest. Damit war der erste Konfluenzpunkt „im Kasten” und der Startschuss zu einem weltweiten Wettrennen abgefeuert, dessen Ende vorläufig noch in den Sternen steht.

Schließlich gibt es auf der Erdkugel exakt 64.442 Konfluenzpunkte, von denen 21.543 an Land, 38.409 auf Meeresflächen und 4.490 im Bereich der Polkappen liegen. Ein Konfluenzpunkt ist per definitionem der Schnittpunkt eines ganzzahligen Längen- und eines ebensolchen Breitengrades. Die Aufgabe, die sich den Teilnehmern an diesem Projekt stellt, lautet in wenigen Worten: „Suche einen bislang noch nicht dokumentierten Konfluenzpunkt auf, fotografiere von diesem Punkt aus in alle vier Himmelsrichtungen die umgebende Landschaft, stelle die Authentizität deiner Eroberung durch ein Foto von der Digitalanzeige deines GPS-Geräts unter Beweis und veröffentliche diese Fotos, wenn möglich ergänzt durch einen Erfahrungsbericht, im Internet.”

Dieser Einladung folgten in den vergangenen zwölf Jahren zahlreiche Konfluenzpunkt-Jäger in aller Welt. Mittlerweile kann man sich schon Umgebungsbilder von über 6.000 ganzzahligen Koordinaten-Schnittpunkten ansehen. Das auf den ersten Blick erstaunlichste Ergebnis einer solchen Weltbetrachtung ist, dass nur auf einer verschwindend kleinen Teilmenge dieser Bilder Spuren menschlicher Existenz auszumachen sind. So ist der erst vor zehn Tagen „eroberte” Punkt 32° N und 36° O in der Stadt Marka [siehe Titelbild, Blickrichtung gen Norden], nur wenige Kilometer von der jordanischen Hauptstadt Amman entfernt, eine seltene Ausnahme. Meist sieht man auf den Bildern nichts als unberührte Natur: Wald, Steppe, Wüste – und Wasser.

Bei der Betrachtung dieser vielen menschenlosen Bilder wurde mir so deutlich wie nie zuvor, dass wir an grenzenloser Selbstüberschätzung leiden. So gravierend uns selbst die Spuren erscheinen mögen, die wir in unserer gerade einmal 6.000 Jahre währenden Karriere als Spezies mit einem im Verhältnis zu unserem Körpergewicht beeindruckend schweren Gehirn auf der Oberfläche „unseres” Planeten hinterlassen haben, so marginal sind doch diese Zeichen unserer vorübergehenden Dominanz der belebten Natur auf Terra. Und so erteilt uns in unserer Hybris Befangenen dieses Nonsens-Projekt nebenbei eine wertvolle Lektion. Wenn das nicht tröstlich ist …

[Einen früheren Blogbeitrag zum gleichen Thema veröffentlichte ich bei Westropolis, er ist dort Anfang 2011 der Komplettlöschung zum Opfer gefallen. Eine überarbeitete Fassung dieses Artikels findet der interessierte Leser hier.]

Pedifest (I)

Monday, 03. November 2008[1] In der Flanerie kehrt der Mensch, am Ausgang des inhumanen Zeitalters grenzenloser Beschleunigung, zu seiner ihm gemäßen Bewegungsform zurück. Der Flaneur, die Flaneuse von heute sind Pioniere bei der Erprobung jener natürlichen Fortbewegung, die nach dem unausweichlichen Zusammenbruch der automatisierten Mobilitätsgesellschaft allein noch übrig bleiben wird. Zugleich sind sie die ersten Wiederentdecker jener archaischen Erfahrungsmöglichkeiten vor Erfindung des Rades, als noch der Schritt und nicht die Umdrehungszahl den Rhythmus menschlichen Lebens und Erlebens bestimmte.