Archive for January, 2011

Ohne Worte (I)

Monday, 31. January 2011Filmkritik (II)

Monday, 31. January 2011Gestern seit langer Zeit mal wieder mit meiner Gefährtin im Kino gewesen, natürlich in einem der Lichtspielhäuser von Marianne Menze und Hanns-Peter Hüster, dem Astra-Theater in der Teichstraße ganz nah beim Hauptbahnhof. Sonst gibt es in Essen ja nur noch das CinamaxX am Limbecker Platz, aber dort hat man das Gefühl, dass der Zutritt von über 40 Jahre alten Personen nur so gerade noch geduldet wird. Außerdem zerstört die Anonymität dieser Massenabfertigungsfirma noch den schönsten Filmgenuss.

Was das Alter der Besucher betrifft, gehörten wir diesmal allerdings zu den jüngsten. Gezeigt wurde der neue Film von Mike Leigh, Another Year. Die Entscheidung für diese Londoner Tragikomödie fiel erst nach einigem Hin und Her. Ich kannte den Regisseur nur vom Hörensagen, hatte seine Komödie Happy-Go-Lucky rühmen hören und ihn dann wieder aus dem Blick verloren. Ein erster Hinweis auf den neuen Film klang nach gehobenem Klamauk, nach einem Trommelfeuer krasser Pointen. Aber als ich den Trailer anschaute, entsprach er dieser Erwartung so gar nicht, da war kein einziger Schenkelklopfer zu verbuchen. Doch dann hörte ich am Donnerstag im Deutschlandradio eine Kritik von Rüdiger Suchsland, die mich belehrte, dass die Qualitäten des Films wohl ganz woanders zu suchen seien als bei unbeschwerter Lustigkeit. Diese Ankündigung sollte sich als nur zu treffend erweisen. Glücklicherweise befinde ich mich gegenwärtig nicht in einem Stimmungstief, sonst hätte ich Another Year vermutlich nicht so sehr genießen können. Menschen mit einer vorzeitigen Frühjahrsdepression rate ich vom Besuch ab!

Worum geht es? Um ein erstaunlich glückliches Ehepaar Anfang 60, den Geologen Tom (Jim Broadbent) und seine Frau, die Psychologin Gerri (Ruth Sheen), deren gemütliches Heim zur Zufluchtstätte für eine Reihe sehr verschiedener, aber durchweg weniger glücklicher Mitmenschen geworden ist – von ihrem einzigen Kind, dem Rechtsanwalt Joe (Oliver Maltman), der mit 30 noch immer nicht unter der Haube ist; über Toms Jugendfreund Ken (Peter Weight), der an Fresssucht und Alkoholismus leidet und zunehmend vereinsamt; bis hin zu Gerris Arbeitskollegin Mary (grandios: Lesley Manville), die erst in der Schlusseinstellung ins katastrophische Epizentrum dieses erstaunlichen Films gesetzt wird. Mehr will ich nicht verraten, nur ein paar der außergewöhnlichen Qualitäten von Another Year aufzählen.

Die Kameraführung von Dick Pope, mit dem Leigh nun schon seit zwanzig Jahren zusammenarbeitet, ist meisterlich. Einem jungen Kinoneuling würde ich neben fünf, sechs anderen diesen Film zeigen, um ihm die Bedeutung der Kameraarbeit für das Gesamtergebnis zu demonstrieren. Schon die Eingangssequenz in Gerris Sprechzimmer verschlägt einem die Sprache, wenn wir das rastlose, süchtige, zerquälte Antlitz einer Patientin in schmerzhafter Unmittelbarkeit ertragen müssen. Solche Bilder werden uns im Amüsierkino von heute nicht mehr oft zugemutet. Und auch der Schnitt von Tom Gregory fällt postiv auf, wenn bei einigen Einstellungen der Blick auf den Punkt genau jenen Momente länger auf einem Bild ruht, der uns aufmerken lässt. Ob die Dreharbeiten genau ein Jahr gedauert haben? Es scheint fast so, denn die vier Teile des Films, mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter untertitelt, zeigen uns den Schrebergarten des Ehepaares im jeweils zur Jahreszeit passenden Erscheinungsbild. Ich kann nicht glauben, dass Leigh solche Naturbilder von einem Outdoor-Kulissenschieber nachbauen lässt. Das würde schlecht passen zu einem Regisseur, der ohne Drehbuch auskommt und so eine Authentizität erzeugt, die uns vergessen lässt, auf eine Leinwand zu schauen und nicht ins wirkliche Leben.

Vielleicht vierzig Zuschauer genossen mit uns diesen herrlich kompromisslosen Film in dem mit seinen 432 Plätzen größten Filmkunst-Theater Deutschlands; mehr nicht. Gut, es war die Nachmittagsvorführung, aber immerhin an einem kalten und trüben Sonntagnachmittag, an dem einem unternehmungslustigen Städter viel mehr nicht einfällt, als ins Kino zu gehen. Solche Beobachtungen lassen mich immer wieder erschrecken. Wie lange wird es Kino von solcher Qualität in unseren Großstädten noch geben?

Ostware in Kommission

Saturday, 29. January 2011Gestern habe ich einen kleinen, ausgewählten Buchbestand in Kommission für mein Versandantiquariat übernommen, aus der Bibliothek eines DDR-Autors und seiner Ehefrau, die im Gefolge der Biermann-Ausbürgerung in den Westen übersiedelten. Es sind insgesamt 120 Titel, darunter einige mehrbändige Werke, nach Büchern gezählt 135 Stück, größtenteils aus den volkseigenen Verlagen des gescheiterten und vergangenen sozialistischen Staats- und Wirtschaftsexperiments. (Sie werden bei mir die Artikel-Nummern 1901 bis 2020 bekommen.)

Heute habe ich mir diese Ware mehrfach durch die Finger gleiten lassen, um ein Gefühl für sie zu entwickeln. Zwar kenne ich Bücher aus dem alten deutschen Osten ja schon längst und habe sie immer mal wieder, meist auf Flohmärkten, vereinzelt erworben, so etwa die schätzenswerten Klassiker-Bändchen aus der Sammlung Dieterich. Aber hier habe ich es nun mit einer geballten Ladung zu tun, fast drei Regalmeter, lauter Bücher, denen man den verwalteten Mangel vermutlich schon ansah, als sie noch nagelneu waren. Jetzt aber ist das schlechte Papier nachgedunkelt, oft gar noch unregelmäßig, weil verschiedene Qualitäten in einer Auflage vermischt wurden. Die Umschläge sind viel empfindlicher als die lackierten Hochglanzhüllen auf schwerem, solidem Papier, die wir im Westen längst gewohnt sind, und entsprechend rissig, fleckig und abgegriffen. Wenn gar Klebebindung die sonst erfreulich lange vorherrschende Fadenheftung ablöst, ist sie noch weniger haltbar als unser Lumbeck.

Das kann man bei den Paperbacks der so liebevoll gestalteten Reihe Lyrik international bei Volk und Welt studieren, die schon drei Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen aus dem Leim gehen. Fürsorglich wurden die empfindlichen weißen Kartonbände zum Schutz in hauchdünne Pergamentpapierhüllen eingeschlagen. Aber die sehen vielleicht aus! Es ist ein Trauerspiel, wie lumpig die vielfach inhaltlich und formal doch so ambitionierten Editionen rein äußerlich in die Welt geschickt wurden; besser: geschickt werden mussten, weil es auch hier wenn nicht an allem, so doch an den geeigneten Produktionsmitteln und -techniken haperte. (Faiererweise will ich aber nicht verschweigen, dass auch das kapitalistische Verlagswesen, dem diese durchaus zur Verfügung stehen, grauenhaft schlecht gemachte Bücher auf den Massenmarkt wirft. Man denke nur an anglo-amerikanische Pocketbooks! Und auch die französischen Livres de poche sind selten besser.)

In den kommenden Tagen wird also meine Hauptbeschäftigung die Erfassung dieser Bücher für mein Antiquariatsangebot bei ZVAB sein. Dann werde ich beim zweiten, intimeren Blick nicht nur auf, sondern auch in diese Bücher gewiss manche Anregung empfangen. Und vielleicht, wer weiß, wird ja sogar der eine oder andere unerwartete Artikel für dieses Weblog aus der Begegnung?

Einstweilen ein Vierzeiler von Ho chi Minh: „Im Schlaf ist jedes Angesicht ehrlich und rein. | Das Wachsein teilt uns erst in Gut und Böse ein. | Ach, gut und böse – keinem angeboren. Nur: | Schuld ist vor allem die Erziehung – nicht Natur.“ (Gefängnistagebuch. Aus dem Chines. übertr. von Erhard u. Helga Scherner. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1976, S. 92. – Das Titelbild entnahm ich dem Einband dieser Broschur, entworfen v. Horst Hussel u. Lothar Reher.)

Heinrich Funke: Das Testament (X)

Thursday, 27. January 2011,Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.‘ So lautet ein altes deutsches Sprichwort. Seine Bedeutung kommt auch in den Redensarten anderer Sprachen zum Ausdruck, so etwa im Englischen: ‘What the eye does not see, the heart does not grieve over.’ Nicht erst heute weiß man offenbar den beruhigenden Effekt der Unwissenheit durchaus zu schätzen.

Wenn sich Menschen weigern, Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, der Wahrheit nachzuforschen, Wissen anzusammeln, zu fragen, zu lernen und zu begreifen, dann hat das vielfältige Gründe; und die schlichte Bequemlichkeit ist unter ihnen nicht der geringste. Aber auch die Scheu vor den Unannehmlichkeiten, welche unbequeme Wahrheiten bereiten können, trägt zum Tiefschlaf des Verstandes, der Vernunft, des Geistes bei. Das Herz will den Kummer nicht tragen, darum verschließen wir unsere Augen. Die braven deutschen Bürger von Weimar, die von nichts gewusst hatten, mussten von den Soldaten der Besatzungstruppen mit vorgehaltener Waffe gezwungen werden, die Leichenberge in Buchenwald anzuschauen.

Wissen zieht Verantwortung nach sich. Das ist ein weiterer Grund, warum viele das Glück der Unwissenheit so sehr zu schätzen wissen. Gut, dass es ,Diedaoben‘ gibt, die den Staat und die Wirtschaft lenken. Wenn es gut läuft, haben die Bürger einen ruhigen Schlaf. Wenn es schlecht läuft, ist ihre Ruhe zwar gestört, aber immerhin tragen sie keine Schuld an der Misere, denn sie verstehen nicht, wie es zu Krieg, Inflation, Hungersnot oder Epidemien hat kommen können. Wenn jemanden Schuld trifft, dann die ,Bescheidwisser‘, die es aber scheinbar auch nicht begreifen, jedenfalls sind ihre Erklärungen meist unverständlich oder widersprüchlich.

Die meisten Menschen lehnen sich lustvoll zurück in die alte selbstverschuldete Unmündigkeit. Der Glaube an höhere Mächte, die schon wissen was sie tun, ist allemal ein komfortablerer Begleiter durchs Leben mit all seinen Wechselfällen und Kümmernissen, als die kritische Vernunft mit ihren Privisorien und Irrtümern, die kaum Trost bietet, aber vielfache Verstörungen. Und wem sein Gottesglaube verdorben ist, der findet Ersatz bei anderen Allmächten. So ist das Weltbild der Naturwissenschaften für viele, die darauf schwören, ja nur ein neuer Glaube und kein kein erarbeitetes Wissen und ständiger Ansporn zu unbequemem Zweifel.

Nein, auf diesen schlichten Tisch unterm zunehmenden Mond muss ich mit der Faust schlagen und widersprechen: ,(Fast) alle wollen das Glück der Unwissenheit.‘

Gespenstische Nachricht?

Wednesday, 26. January 2011Aus kaum einem anderen Anlass wird in unseren Zeitungen so viel heiße Luft in die Sprechblasen gepumpt wie im Todesfall prominenter Zeitgenossen. Wenn es einen jungen Menschen trifft oder wenn die Todesart ungewöhnlich ist, wird in den Redaktionsstuben fieberhaft nach dem passenden Adjektiv gesucht, das den Schmerz und die Verstörung der Menschen draußen im Lande angemessen auf den Begriff bringt.

Wenn uns im wahren Leben ein Verlust mitten ins Herz trifft, wenn wir fassungslos nach Atem ringen und uns die Tränen in die Augen steigen – dann verschlägt es uns die Worte und wir sind jeder Verbalisierungsnot gnädig enthoben. Diese Zurückhaltung im sprachlichen Umgang mit dem Werk des erbarmungslosen Schnitters können sich die bedauernswerten Presseschreiber naturgemäß nicht leisten.

Dass der Tod alle gleich macht, war schon das Thema der barocken Totentänze. Bevor diese totale Nivellierung durch Fäulnis und Vergessen eintritt, müssen aber die Unterschiede im aktiven Leben noch einmal abschließend in Erinnerung gerufen werden. Die traditionellen Schaubühnen dieser Abschiedsprozedur in der Zeitung sind die (bezahlte) Todesanzeige und der (kostenlose) Nachruf.

Hat eine Person des öffentlichen Lebens ihren eigenen Nachruhm überlebt, dann erreicht die Nachricht ihres Todes gelegentlich die Öffentlichkeit mit unziemlicher Verzögerung; so im Falle des am 13 Januar im Alter von 87 Jahren verstorbenen Lederstrumpf-Darstellers Hellmut Lange, dessen Tod die Süddeutsche erst gestern meldete. Um Lange war es schon lange still geworden, er war ohnehin ein ,eher zurückhaltender Typ‘, der ,kein großes Wesen um sich machte‘. Und als bekannt wurde, dass er an Altzheimer erkrankt war, verzichteten die Medien gnädig darauf, ihn und seine Angehörigen weiter zu belästigen. – Anders verhält es sich mit dem vorgestern bei einem Abendessen mit Freunden im Kreise seiner Familie ,plötzlich und unerwartet‘ verstorbenen Filmproduzenten Bernd Eichinger. Der war erst 61, stand ,mitten im Leben‘, hatte noch viele Pläne, ein Mann ,in den besten Jahren‘ und, nach allem was man so wusste, ,gesund und munter‘. Und dann, sozusagen ,aus heiterm Himmel‘, aus und vorbei! Herzinfarkt!

Das ist dann schon ein Fall für Die Seite drei. Natürlich liegt der Nachruf längst parat, wurde in regelmäßigen Intervallen auf den neuesten Stand gebracht. Und der Text geht auch angemessen ins Detail, das versteht sich ja bei einer in München, am Hauptwirkungsort des Verstorbenen erscheinenden Zeitung. Bloß der Titel fehlt noch: „Ich hatte einen Traum“ – das passt doch gut zu einem Manager der Traumfabrik Film. Der letzte Absatz, knapp und knackig, ist schnell daruntergesetzt: „,Der Bernd‘, wie sie ihn hier in München nennen, starb im Freundes- und Familienkreis. Er wurde 61 Jahre alt.“ Und nun noch der leidig-längliche Untertitel. Dass das noch sein muss! (Ich höre das Stöhnen des Schlussredakteurs, als säße ich neben ihm.) Aber es wäre doch gelacht, wenn einem dazu nicht auch noch was einfiele: „Am Dienstag erreicht eine schreckliche Nachricht München: Bernd Eichinger ist bei einem Essen in Los Angeles einem Herzinfark erlegen. Der deutsche Film verliert einen Mann, an dem man sich reiben konnte. Und den einzigen Produzenten von Weltrang. Er wurde nur 61 Jahre alt.“ Kann man das so stehen lassen? Ist doch ganz gut, oder? Bis auf die ,schreckliche Nachricht‘. Das klingt vielleicht doch etwas zu alarmistisch. Was soll man stattdessen schreiben? ,Bittere Nachricht‘? ,Traurige Nachricht‘? ,Verstörende Nachricht‘? Nee, das ist alles nichts. Und dann hat der einsame Mann diesen Geistesblitz: „Am Dienstag erreicht eine gespenstische [!] Nachricht München.“ (Tobias Kniebe: Ich hatte einen Traum; in: SZ Nr. 20 v. 26. Januar 2011, S. 3.) – Ein bitteres, trauriges, verstörendes Beispiel, zu welchen Entgleisungen die krampfhafte Suche nach Wirkungssteigerung in der Tagespresse führen kann.

Westropolis – ein Epilog (V)

Tuesday, 25. January 2011Auf den ersten Blick sieht es so aus, als seien mit Westropolis eine ganze Reihe guter Chancen verpatzt und vertan worden – sei ’s aus Mutwillen, sei ’s aus Trägheit, sei ’s aus Unfähigkeit. Aber vielleicht geht man schon von falschen Voraussetzungen aus, wenn man überhaupt nur den ernsthaften Willen unterstellt, aus diesem „Pilotprojekt“ einen soliden Langstreckenflieger zu machen. Nach meinen Erfahrungen sind innovative Projekte in großen Unternehmen in einem Maße von „weichen“ Faktoren und Komponenten abhängig, wie es sich der ahnungslose Beobachter nicht träumen lässt. In Wahrheit ist ja der vielfach belästerte „grüne Tisch“ viel besser als sein Ruf. Es wäre gar nicht das Schlechteste, wenn sich die Projektmanager bei ihrer Entscheidungsfindung von abstarkten Überlegungen bestimmen ließen. Dann würden sich die Ergebnisse in der Umsetzung zwar auch noch als fehlerbehaftet erweisen und dieser oder jener Nachbesserung bedürfen. Aber bei der gängigen Praxis, wo Beziehungen, Freundschaften, Neigungen und Emotionen etwa bei den so wichtigen Personalentscheidungen den Ausschlag geben, darf man sich nicht wundern, wenn im Garten lauter Böcke wüten. Ich werde jetzt nicht der Versuchung erliegen, hier auch nur einen einzigen Namen zu nennen – soviel nur: Mit dieser Besetzung konnte das Stück nicht reüssieren.

Ich mache jetzt mal einen weiten Sprung in die Gegenwart und frage: Was ist denn nun eigentlich aus dem Projekt „Kultur online bei der WAZ-Mediengruppe“ geworden? Eine ganz gewöhnliche Sparte in einem ganz gewöhnlichen Zeitungs-Internetportal. Wer macht ’s, wer schreibt ’s? Die ganz gewöhnlichen Print-Redakteure. Oder, noch simpler und billiger: Es erscheinen dort die ganz gewöhnlichen Printartikel, die von einer Internet-Redaktion technisch angepasst und online gestellt werden. Man fragt sich natürlich auch hier wieder: Was hat denn die Zeitung davon, wenn jeder Leser sein Abo kündigen kann, weil er die Inhalte kostenlos auf seinen Monitor geliefert bekommt? Nun gut, er tut ’s mehrheitlich noch nicht, weil Zeitunglesen am Frühstückstisch gemütlicher ist und er es hasst, wenn ihm die Brötchenkrümel in die Tastatur fallen. Aber das ist doch wohl eine reichlich anämische Begründung, oder? Also fällt mir nichts anderes dazu ein als die alte Leier: „Die Zeitung online stellen? Jeder macht ’s, also können wir nicht davon abstehen – und wer weiß, was die Zukunft bringt!“

Nun ist ja das, was manche Blogger seit ein paar Jahren im Web vorführen, in mehrfacher Hinsicht anders als das Ged®uckte in einer Zeitung. Die Inhalte präsentieren sich oft direkter, freier, unbefangener, frecher, rücksichtsloser. Gute Weblogs wirken unverbraucht, experimentierfreudig und in gewisser Weise auch herrlich unschuldig. Zuallererst aber bekommt man als Leser den Eindruck, Zeuge der Gedanken und Gefühle eines leibhaftigen Menschen zu werden, der glaubwürdig vorgibt, sein „Geschäft“ aus Überzeugung, gar Leidenschaft zu betreiben. (Wenn diese Glaubwürdigkeit sich zugegebenermaßen vor allem dem Nebeneffekt verdankt, dass Blogger gewöhnlich kein Geld mit diesem „Geschäft“ verdienen, so ist dies nur eine weitere zu den vielen Ungerechtigkeiten in unserer bösen Welt.) Nun wäre es zweifellos wenig sinnvoll, die Berichterstattung über den Weltklimagipfel allein Bloggern zu übertragen, die ihre ganz persönlichen Bauchgefühle in alle Welt schicken und keine Lust haben, sich mit den trockenen Zahlen, Daten, Fakten zu beschäftigen. Wenn es aber um Zustände und Ereignisse in unserem unmittelbaren Lebensumfeld geht, in unserem Stadtteil etwa oder in unserem Unternehmen, dann hat der Blogger den Vorteil der Nähe und Betroffenheit. Und bei der Kulturkritik kommt ja noch hinzu, dass es hier eben am allerwenigsten um Zahlen, Daten und Fakten geht, sondern um Empfindungen und Meinungen, um Genuss und Geschmack. Was eignete sich also besser zur Darstellung durch Blogger als das regionale kulturelle Geschehen?

Aus Sicht der Zeitung haben Blogger ein paar Vorzüge gegenüber den klassischen, fest angestellten Redakteuren. Sie sind billiger, im Idealfall arbeiten sie sogar für lau. Sie brauchen keine Büros und kein technisches Equipment, denn sie arbeiten daheim am eigenen PC. Ihre Honorierung erfolgt nicht auf Stundenbasis, sondern nach Lieferumfang. Und vor allem kann man sich jederzeit wieder von ihnen trennen, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen. – Dagegen stehen allerdings auch allerlei Nachteile. Blogger lassen sich nicht zensieren oder sonstwie reinreden. Sie schlagen öfter mal über die Stränge und schädigen so im schlimmsten Fall den Ruf der Zeitung. Man muss ständig auf der Hut sein, dass sie keine Urheberrechte verletzen, den Pressekodex missachten oder sonstwelchen kindischen Unfug treiben. Zudem sorgen sie für Unruhe in der Stamm-Mannschaft der fest angestellten Redakteure, besonders dann, wenn sie gleich gute oder gar bessere Ergebnisse für deutlich weniger Geld liefern. – Fazit: Echte Blogger haben auf Zeitungsseiten nichts zu suchen. (Es sei denn, sie geben alles auf, was ihr eigentliches Wesen ausmacht, wie etwa neuerdings Die Kolumnisten bei SPON.)

Wie kam es dann aber zu diesem insofern geradezu „utopischen“ Experiment der WAZ-Mediengruppe? Meine Erklärung hierfür ist ganz einfach. Als Katharina Borchert zum 1. August 2006 ihren Job als Online-Chefin im WAZ-Konzern antrat, gab es eigentlich nur zwei gute Gründe, die für sie als Stelleninhaberin einer solchen innovativen Schlüsselposition sprachen. Der erste Grund war einer jener „weichen“ Faktoren, siehe oben. Und der zweite Grund war der Erfolg ihres privaten Weblogs, Lyssas Lounge. Also war es nur zu verständlich, dass Borchert ihren Traum vom Zeitungs-Blog in den ersten Monaten an ihrem neuen Schreibtisch noch ein wenig weiterträumte. Als ich Ende April 2007 bei Westropolis aufkreuzte, hatte sie ihn wohl schon ausgeträumt, denn in meinen 16 Monaten als „Gastautor“ in diesem Haus gelang es mir trotz mehrfacher Versuche nie, auch nur einen Blick auf sie zu erhaschen, geschweige denn ein Wort mit ihr zu wechseln. Sie sei, so hieß es wiederholt auf meine Nachfrage, bis über beide Ohren mit der Arbeit an der „eigentlichen“ Website des Unternehmens beschäftigt. Offenbar hatte der Drache die Prinzessin längst mit Haut und Haaren verspeist.

Kein koscheres Wort

Monday, 24. January 2011Manche Bücher habe ich bloß gekauft und gelesen, weil ich beim Blättern in ihnen zufällig auf ein Zitat über den Zufall gestoßen bin.

So las ich etwa am 26. Februar 1987: „Später, 1945, habe ich mich aus Stalins Land hinausgeschmuggelt und bin nach Lublin gegangen. Dort traf ich meine Jugendfreundin wieder. Daß wir uns wiedersahen, war ein Wunder, aber wenn man keinen Glauben hat, kann man Wunder nicht erkennen. Wir hatten für alles nur eine Antwort: Zufall. Die Welt sei Zufall, der Mensch sei Zufall, und alles, was mit ihm geschieht, sei Zufall.“

Diese Stelle steht gleich auf der ersten Seite des Kurzromans Der Büßer von Isaak B. Singer, wenn man das Vorwort und die kurze Einleitung außer acht lässt. Ich arbeitete damals in der größten Buchhandlung der Stadt und kaufte das Buch vom Fleck weg, obwohl das schmale Bändchen stolze 26 Mark kostete und noch nicht einmal fadengeheftet ist. Ich wollte wissen, wie es kam, dass der Ich-Erzähler vom Zufall abgekommen war und warum er nun, da er dies schrieb, Wunder wieder erkennen konnte. Auf der letzten Seite notierte ich seinerzeit, dass ich das Buch an einem Tag, „in einem Zug“ gelesen hatte. – Ziemlich weit hinten im Buch finden wir den Ich-Erzähler in Jerusalem wieder, im Lernhaus der Sandzer Chassidim. Dort fragt ihn Reb Chaim, der Hausherr, warum er ausgerechnet in dieses Haus gekommen sei. Er antwortet:

„Ich bin zufällig vorbeigegangen und hab das Lernhaus entdeckt. Es war reiner Zufall.“ – „Zufall? … Et …“ – Wieder hörte ich den Ausdruck, den ich im Hause des alten Rabbis in New York gehört hatte. Diese Juden glaubten nicht an den Zufall. – Nach einer Weile sagte er: „Zufall bedeutet ,aufs Geratewohl‘. Die Aufgeklärten behaupten, die Welt sei bloß ein Zufall; der gläubige Jude aber weiß, daß alles vorausbestimmt ist. ,Zufall‘ ist kein koscheres Wort …“ (Isaak Bashevis Singer: Der Büßer. A. d. Am. v. Gertrud Baruch. München / Wien: Carl Hanser Verlag, S. 111 f.)

Was Et bedeutet? „,Da bin ich mir nicht so sicher‘, ,Darauf kann ich verzichten‘, ,Das ist nicht unsere Art‘, ,Da habe ich meine Zweifel‘ – und viele ähnliche Äußerungen religiöser Skepsis gegenüber weltlichen Versprechungen und Hilfsmitteln.“ (Ebd., S. 55.)

[Titelbild: Umschlagfoto des zitierten Buches von Amos Schliak: In einer Straße von Mea Schearim bei Regen. – © Carl Hanser Verlag.]

Konkurrenzbeobachtung (I)

Sunday, 23. January 2011Der Spiegel versucht neuerdings, seine unsägliche Online-Präsenz Spiegel online (SPON) mit einem trendigen Extra aufzumotzen. Seit dem 10. Januar 2011 nehmen sich sechs Kolumnisten abwechselnd Themen vor, „die den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen – oder ihren ganz persönlichen. Es sind Randnotizen zum großen Ganzen und zum kleinen Detail. Jeden Tag ein Stück Denkfutter. Zum Grübeln, Staunen, Schmunzeln, Anregen oder Aufregen.“ Oder zum Kotzen? – Mehr als eine Kostprobe monatlich kann ich von diesem Humburger Allerlei unmöglich verdauen. Ich mache mal den Anfang mit Sascha Lobo, dem einzigen aus der bunt gemischten Schar, gegen den ich ein Vorurteil habe. Die SPON-Redaktion stellt ihn ausgesprochen unvorteilhaft vor „als Autor und Strategieberater aus Berlin“, aber dafür kann er vermutlich nichts. Er solle „unter dem Titel Die Mensch-Maschine Entwicklungen [kommentieren], die im engeren und weiteren Sinne mit der Welt des World Wide Web zu tun haben.“ Mittwoch ist also nun ab sofort Irokesentag.

Lobos Popularität verdankt sich zwei simplen Ingredienzien: seiner schnittigen Frisur und seiner schmissigen Schreibe. Haarmoden haben mich noch nie interessiert, Schreibmoden nur dann, wenn sie als Camouflage von einer Leere ablenken sollen: Große Klappe, nix dahinter! Was die haarige Zutat betrifft, so ist ihre Wirksamkeit leicht zu beweisen. Frage ich einen beliebigen Deutschen mittleren Alters, der nicht auf dem Mond lebt, ob er Sascha Lobo kenne, dann fragt er entweder zurück: „Ist das nicht der mit dem bunten Irokesenschnitt?“ Oder er bittet: „Hilf mir auf die Sprünge!“ Wenn ich im zweiten Fall erläutere: „Das ist der mit dem Irokesenschnitt!“, dann antwortet der Befragte, wenn er jünger als 60 ist: „Ach, der!“ Ist er älter, so fragt er: „Was ist denn ein Irokesenschnitt?“ Erkläre ich ’s ihm, sagt er ebenfalls „Ach, der!“ So meine Erfahrungen bei der Ermittlung von Lobos Bekanntheitsgrad – oder besser: des Bekanntheitsgrades von Lobos Frisur. Denn wenn ich wissen will, wofür Sascha Lobo stehe, was ihn ausmache, gar auszeichne, kommt in neun von zehn Fällen nicht mehr als „Irgendsonn schräger Blogger?“ Und die restlichen zehn Prozent wissen noch was von einer wahlweise flotten oder frechen oder kessen oder schrägen Schreibe.

Was hat es nun mit dieser zweiten Zutat für ein Bewenden? Schauen wir uns einmal genauer an, was Die Mensch-Maschine am letzten Mittwoch unter der Headline Web ist, was man nicht weiß ausgespuckt hat. Wie es sich für einen von höchster philosophischer Warte herab argumentierenden Turboblogger gehört, eröffnet er seinen Essay gleich mit dem Zitat eines Kollegen: „,Unser Wissen ist ein kritisches Raten, ein Netz von Hypothesen, ein Gewebe von Vermutungen‘, schrieb der Philosoph Karl Popper 1934.“ Ich will jetzt gar nicht so weit gehen zu prüfen, ob dieses Zitat in irgendeinen sinnvollen Zusammenhang zu Lobos nachfolgenden Ideen zu bringen ist. Ich begnüge mich damit zu fragen, was Lobo uns mit diesem Zitat sagen will. Vermutlich möchte er uns signalisieren, wes Geistes Kind er ist: Popper-Leser, kritischer Rationalismus und hastenichgesehn – alle Achtung, Sascha! Aber dieser Bluff gelingt leider daneben. Popper schrieb den Satz nämlich mitnichten 1934 in seinem Buch Logik der Forschung, sondern erst 1969 im Vorwort zu dessen dritter Auflage.

Zum Content des Aufsatzes. (Ich sage bewusst Content, denn so heißen laut Lobo „Inhalte, wenn irgendjemand damit Geld verdienen möchte“; und ich unterstelle jetzt mal böswillig, dass Lobo für SPON nicht gratis schreibt.) Seit wann gibt es eigentlich den modischen Ausdruck von der „steilen These“? In den letzten zwei, drei Jahren verbreitete er sich geradezu epidemisch, aber einen sehr frühen Beleg fand ich in einem Artikel des Weblogs SpiegelKritik vom 11. April 2006, der erklärt, „wie typische Spiegel-Geschichten entstehen. Es geht nicht darum, die Wirklichkeit angemessen wiederzugeben oder Pro und Contra abzuwägen. Sondern es geht darum, eine steile These zu haben. Zu dieser These werden dann alle Fakten und Zitate gesammelt, die diese These unterstützen könnten.“ Nach diesem uralten Muster fabriziert auch Sascha Lobo seinen Aufsatz über das „Wesen des Internets“. Lobos These ist, dass „der publizistische, ökonomische und technologische Motor des Internets“ mit einem schönen alten deutschen Wort benannt werden kann: Vermutung. Allerdings macht sich der selbsternannte Kommunikationsontologe nicht einmal die Mühe, diese steile These durch Fakten und Zitate zu stützen. Er begnügt sich mit der vielfachen Auslegung und Anwendung seines Zauberwortes auf alle möglichen Teilaspekte des Phänomens Internet, wobei es ihm – auch das in bester Spiegel-Tradition – stets mehr um den Witz als um die Folgerichtigkeit seiner Aussagen geht. Indirekt gibt er diese Schwäche selbst zu, wenn er schreibt: „Im Mediengeschäft verlässt man sich schon aus Zeitgründen selten auf langwierig zu beweisende Fakten, sondern auf Vermutungen […].“ (Sascha Lobo: Web ist, was man nicht weiß; a. a. O.)

Die Leserdiskussion über seine Beiträge eröffnete der Autor übrigens mit einer indirekten Restriktion: „Für Fragen, Anregungen und milde bis mittelharsche Beschimpfungen (wenn irgend möglich eher auf den Text als auf die Frisur bezogen) stehe ich gern zur Verfügung.“ Sachliche Kritik ist also nicht erwünscht. Oder traut Lobo sie dem SPON-Leser gar nicht zu? Tatsächlich geht es auch beim Spiegel nicht vornehmer zu als in den übrigen Online-Leserbriefspalten und Diskussionsforen der Printmedien. Für seinen zweiten Beitrag fängt sich Lobo allerdings einige sehr sachliche und gut begründete Reaktionen ein, die er in my not so honest opinion gar nicht verdient hat. Viele Leser erkennen in naiver Unschuld, dass sein Schlüsselbegriff „Vermutung“ sich zur Erklärung von allem und jedem ebensogut eignet wie als Iftah Ya Simsim fürs rätselhafte „Wesen des Internets“. Wenn er vermeiden will, dass seine Kommentatoren sein Äußeres zum bevorzugten Thema machen, sollte Sascha Lobo vielleicht ein unscheinbareres Erscheinungsbild wählen und lieber mehr Sorgfalt auf die Haltbarkeit seiner Argumente verwenden als auf die Haltbarkeit seiner Hahnenkammfrisur. Gegen einen Vorwurf muss ich ihn aber doch in Schutz nehmen. Wenn Lobo statt „selten“ an einer Stelle „unoft“ schreibt, so muss man darob nicht spotten wie einer seiner Duzfreunde im Kommentar. Solche Neologismen sollten erlaubt sein, bereichern sie die Sprache doch gelegentlich um feine Nuancen. So hat beispielsweise „unernst“ längst nicht die gleiche Bedeutung wie „lustig“.

Plastiktütenplattitüden (I)

Thursday, 20. January 2011

Freitag, 8. Februar 2008. – Kein Niederschlag, schwacher Wind aus Süd-Südost, Temperaturen zwischen 1 °C und 9 °C. Punkt acht Uhr geht die Sonne auf, bis kurz nach halb sechs wird sie diesen Tag erhellen. In vielen Büros der Republik gehen die Beschäftigten gemäß gelockertem Dress-Code ihrer Beschäftigung nach: Casual Friday. Oder sie tun mindestens so, als ob sie, völlig unbeeindruckt von den bevorstehenden Wochenendfreuden, nichts anderes im Sinn hätten als am kleinen Rad in der großen Maschine ihres Arbeitgebers mit gut gespielter Emsigkeit zu drehen. Aber auch in Rollkragenpullover und Stone-washed-Jeans sind sie ,immer in innerer Alarmbereitschaft‘ (Wolfgang Neuss). Schließlich wollen sie sich ersparen, bald als Zeitungsverkäufer alle Tage der Woche gemäß gelockertem Dress-Code an der nächsten Straßenecke zu stehen: „Darf ich ihnen eine Obdachlosenzeitung anbieten?“

Wobei mir immer schon das gegen jedes Risiko abgesicherte, von der Geburt bis zum Tod plangemäß sich abspulende Leben weitaus schrecklicher erschien als noch der herbste Absturz. Philip Roth hat in seinem Roman Exit Ghost, dem zehnten Band seines Zuckerman-Zyklus, diesem Typ des selbstzufriedenen Kontrollfreaks in der Figur des Versicherungsanwalts Larry Hollis ein trauriges Denkmal gesetzt. Nachdem der kleine Larry mit zehn Jahren Vollwaise wurde, „entwarf er in seinem Tagebuch einen detaillierten Plan für die Zukunft, an den er sich für den Rest seines Lebens buchstabengetreu hielt; von da an war alles, was er tat, äußerst zielgerichtet.“ (Philip Roth: Exit Ghost. A. d. Am. v. Dirk van Gunsteren. München: Carl Hanser Verlag, 2008, S. 14.) – Brrr! Wie schauderhaft! Jener Larry Hollis, den Nathan Zuckerman als aufdringlich-hilfsbereiten Nachbarn ertragen muss, nervt den alternden Schriftsteller mit den ,abgedroschensten Fragen über das Schreiben‘. Roth lässt eine sehr amüsante Liste folgen, die ich, sollte ich je auf Lesereise gehen, vor jeder Veranstaltung im Publikum verteilen ließe, unter der Überschrift: ,Fragen, die Sie mir in der anschließenden Diskussion nicht stellen dürfen‘: 1. Woher kriegen Sie Ihre Ideen? – 2. Woher wissen Sie, ob eine Idee gut oder schlecht ist? – 3. Woher wissen Sie, ob Sie einen Dialog einsetzen oder eine Situation ohne Dialog beschreiben wollen? – 4. Woher wissen Sie, wann ein Buch fertig ist? – 5. Wonach wählen Sie den ersten Satz aus? – 6. Wonach wählen Sie den Titel aus? – 7. Wonach wählen Sie den letzten Satz aus? – 8. Welches Buch ist Ihr bestes? – 9. Welches Buch ist Ihr schlechtestes? – 10. Mögen Sie Ihre Protagonisten? – 11. Haben Sie je einen Protagonisten umgebracht? – 12. Im Fernsehen hab ich einen Schriftsteller sagen hören, dass die Personen in dem Buch die Führung übernehmen und es selbst schreiben. Stimmt das?‘ (Ebd., S. 15 f.)

Anfang 2008 hat Felicitas von Lovenberg anlässlich des Erscheinens der deutschen Übersetzung von Exit Ghost dessen Autor im New Yorker Büro seines Agenten Andrew Wylie interviewt. War sie bloß etwas zerstreut, oder hatte sie sich schlecht vorbereitet, jedenfalls stellte sie prompt die leicht abgewandelte Frage 8 aus der Tabuliste: „Haben Sie Lieblingsbücher unter Ihren Büchern?“ Roth war so gnädig, über diesen schlimmen Fauxpas hinwegzusehen, und antwortete völlig unbeeindruckt: „Nein. Wenn ich ein Buch fertiggestellt habe, bin ich durch damit. Auch den Ghostwriter habe ich nicht noch einmal gelesen, nur hineingeschaut, als Exit Ghost fertig war, um sicherzugehen, dass ich die Fakten noch richtig im Kopf hatte. Mein Lieblingsbuch ist insofern immer das, an dem ich gerade sitze.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 28 v. 2. Februar 2008, S. Z6.) Das ist, nebenbei bemerkt, auch die abgdroschenste Antwort, die man auf diese Frage geben kann. – Wie peinlich für Frau von Lovenberg! Müssen wir fürchten, sie demnächst Ecke Avenue B und 18th Street im unfreiwilligen Dauerfreitagsoutfit anzutreffen, ein New Yorker Homeless-Magazine feilbietend? Ach was, die Zeiten sind längst vorbei, in denen man ein Buch noch aufmerksam lesen musste, um sich auf ein solches Interview vorzubereiten.

Die erwähnte Straßenecke beschreibt übrigens kein Geringerer als der nahezu vergessene E. I. Lonoff in einer seiner Kurzgeschichten: „Der ruppige Wind eines zu frühen Herbstes trieb welkes Laub und wild scheppernde Cola-Dosen vor sich her und sammelte die abgenutzten Reste eines zum Tode verurteilte Jahres in den schmutzigen Winkeln dieser Straßenkreuzung. Verloren wartete Boldan auf eine Eingebung, auf das unwahrscheinliche Aufglimmen eines Hoffungsschimmers – und betrachtete dabei eine knisternde hellgrüne Plastiktüte, die sich an einer defekten Neonreklame verfangen hatte.“ (E. I. Lonoff: Short Storys. Vol. IV. New York 1953, S. 23.)

Wie der Zufall will, hat sich vor ein paar Tagen eine solche Plastiktüte im Rotdorn hinter unserem Haus verkrallt. Ein unschöner Anblick. Was tun? Ins morsche Geäst klettern und einen Absturz riskieren? Die Aussicht, dass uns dieses nie verrottende Tütchen durch den ganzen kommenden Frühling und Sommer mit seinem Geflattere und Geknistere auf den Wecker fällt, ist nicht eben erfreulich. Wenn unser Crataegus laevigata, auch ,Paul’s Scarlet‘ genannt, Ende Mai bis Anfang Juni in voller rosafarbener Blüte steht, wird die Tüte besonders unangenehm ins Auge fallen. Hat vielleicht jemand leihweise ein dressiertes Äffchen anzubieten, das uns von diesem blassgrünen Plagegeist befreit? Ich würde mich mit einem signierten Exemplar von Roths The Ghostwriter (1979) revanchieren, Band zwei des Zuckerman-Zyklus, in bester Erhaltung.

[Dieses Posting erschien zuerst am 8. Februar 2008 bei Westropolis als XI. Folge meiner Serie Jourmal intime unter dem Titel Freitag, 8. Februar 2008. Es wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog geringfügig überarbeitet, ergänzt, gekürzt und korrigiert.]

Blick nach oben und zurück

Thursday, 20. January 2011Der Himmel hat keine Balken. Eins der Kollegen-Blogs, die ich zur Abhärtung gelegentlich besuche, ist das von Andreas Glumm. Wenn der mal um die Ecke geht, dann werden wieder die ewigen Vergleiche mit Rimbaud, Brinkmann und Fauser bemüht, die dann aber auch nichts mehr nützen. Aber wer weiß, ob es dem Glumm hülfe, wenn er jetzt plötzlich berühmt und dann gar reich würde. Eher wohl nicht! Was machte er denn mit dem vielen Geld? Ich wage gar nicht dran zu denken. Dann soll er lieber ein Geheimtipp bleiben. (Und wenn ich ihn hier lobe, mittlerweile sehr weit weg von der Mitte, dann kann ja nicht viel passieren.)

Das war jetzt aber noch nicht der angekündigte „Blick nach oben“, so weit möchte ich nun auch wieder nicht gehen. Glumm hat gestern einen Text veröffentlicht, der gleich eingangs von einem Stück Kunststoff handelt, das sich in einer Baumkrone verfangen hat. Im Park. Das erinnert mich an die nervende Plastiktüte, die sich am 8. Februar 2008 im Rotdorn hinter „unserem“ Haus verheddert hatte. Ich vermute, dass sie dort noch immer hängt. Unverrottbar eben, wie das Posting heißt, das ich im Oktober 2008 über dieses Ärgernis veröffentlichte.

Zuerst erwähnt hatte ich diese Baumverschmutzung in einem Blog über Philip Roth und seinen zehnten Nathan-Zuckerman-Roman Exit Ghost, das ich noch im Auftrag von Westropolis schrieb. Aber dieses Weblog der WAZ-Mediengruppe ist ja Anfang dieses Jahres komplett gelöscht worden, meine Verlinkungen dorthin landen jetzt allesamt bei der Homepage von DerWesten. Grrr! Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Wenn ich an die aus diesem Trotz resultierende bevorstehende Sisyphusarbeit denke, wird mir zwar ganz anders. Aber wer weiß? Vielleicht ist es ja auch nützlich, die Westropolis-Artikel samt Kommentaren noch einmal wiederzulesen und auf ihre Haltbarkeit zu prüfen.

Schließlich gilt ja nicht nur für die Literatur- und Geistesgeschichte, dass jeder kluge (und dumme) Gedanke irgendwann schon einmal gedacht und ausgesprochen wurde, sondern auch für meine ganz private Hirn- und Zungenhistorie, in deren Verlauf mir jede spinnerte oder auch geniale Idee schon mal durch den Kopf gegangen und aus dem Maul gesprungen (bzw. aus der Feder geflossen) ist. Aber was mache ich denn dann eigentlich noch hier?

Jetzt weiß ich es! Es lebe die feine Differenz, die so belebende! Denn bei Glumm, siehe oben, ist keine grüne Plastiktüte Stein eines Anstoßes, sondern ein roter Luftballon liefert den Anlass für vielmehr durchaus angenehme („… so ein schöner knallroter …“) Empfindungen. Ja, mehr noch: Der Fremdkörper im Baum regt sogar ein Gespräch an über Gott und … nein, nicht über die Welt, sondern über den „…Zufall“! Nun höre ich schon wieder dies Geraune: ,Was will er damit sagen? Plastiktüte, Luftballon? Blick nach oben voll Verdruss, Blick zurück im Zorn?‘ Da kann ich nur gegenfragen: Wer hat denn hier Sinn versprochen? Widerspruchsfreiheit? Letzte Antworten? Ich jedenfalls nicht.

Heinrich Funke: Das Testament (IX)

Wednesday, 19. January 2011„Sobald der menschliche Geist in sich stimmige Gesetzessysteme entwirft ist es als hätten die Tatsachen nichts Eiligeres zu tun als sich ihnen zu fügen das heisst sie zu beweisen“.

Angenommen, der Satz sei wahr. Weiterhin angenommen, ich sei ein zweifelnder Mensch, der einen solchen Satz nicht allein schon deshalb für wahr nimmt, weil er von einer Autorität ausgesprochen wird, weil er sich gut anfühlt oder auf den ersten Blick plausibel klingt. Was würde ich dann tun? Ich würde den, der diesen Satz in den Raum gestellt hat, darum bitten, für seinen Wahrheitsgehalt Argumente, Beweismittel, Beispiele anzuführen, die verwendeten Begriffe – wie „Geist“, „Gesetz“, „System“ „Tatsache“, „Beweis“ – zu definieren und so weiter. Aus den Antworten des Beweisführenden würden sich bald weitere Fragen ergeben, die zu weiteren Antworten führen mögen, und so fort.

Irgendwann käme ich vielleicht im Nachvollzug dieser Begründungsketten an einen Punkt der Befriedigung meines Wissensdurstes, der Beschwichtigung meiner Zweifel, vielleicht auch bloß der Ermüdung, an dem ich sagen würde: Einverstanden! Ich kann beim besten Willen keinen Fehler entdecken, keine Widersprüche nachweisen. Offenbar ist die Argumentation in sich stimmig und ich muss darum annehmen, dass diese Aussage wahr ist. Aber dann muss man ja ihren Inhalt auf sie selbst anwenden und zu dem Ergebnis kommen, dass sie nur darum nicht mit den Tatsachen in Widerspruch gerät, weil diese sich ihr fügen. – Wenn hingegen der Verteidiger des Satzes sich in Widersprüche verheddert, dann kann er immer sagen, dass ja gerade dies für die Wahrheit des Satzes spreche, insofern dieser Satz eben nicht Teil eines Gesetzessystems sei, das in sich stimmig zu sein behauptet. Dieser Satz habe insofern den Vorzug, sich keine Tatsachen, die zu ihm im Widerspruch stehen, gefügig machen zu müssen.

Wir haben es also logisch betrachtet mit einer klassischen Antinomie zu tun. Entweder ist das Kind in den Brunnen gefallen, dann hängt der Eimer oben und ist leider leer (s. Titelbild). Oder der Eimer ist voll, fällt hinab und zieht das Kind wieder an die Oberfläche. Kind und Eimer werden wir aber niemals gleichzeitig zu Gesicht bekommen.

Mehr fällt mir zu dem Satz nicht ein. Wenn ich wüsste, auf welche Art von „Gesetzessystemen“ er abzielt, könnte ich vielleicht noch etwas produktiver auf ihn eingehen. Wenn aber beispielsweise unterschiedslos Euklids Gesetze der Geometrie, die Gesetze der jüdischen Kabbalah und das Bürgerliche Gesetzbuch gemeint sind, finde ich keinen Ansatzpunkt, weder für Zustimmung noch für Ablehnung. Und dass wir aufgeklärten Endzeitmenschen nach den Erfahrungen gerade der jüngeren Geschichte gegen Dogmen und Ideologien immun sind, ist doch klar wie Kloßbrühe. Gegen diese Pest gibt es ja schließlich den Kritischen Rationalismus.

Westropolis – ein Epilog (IV)

Tuesday, 18. January 2011Westropolis ging also durchaus mit Potenzialen an den Start, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigten. Dieses Kulturportal für das Revier hätte zu einer festen Adresse für alle Bewohner und Besucher der Region werden können, die ihre Freizeit planen bzw. einen Aufenthalt in der Region dazu nutzen wollen, mehr über die (damals noch) bevorstehende „Kulturhauptstadt Europas 2010“ zu erfahren. Westropolis hatte also vom Start weg so viele Qualitäten, dass diesem Weblog kaum noch etwas in die Quere hätte kommen können – außer vielleicht dem Unvermögen seiner Macher und dem mangelnden Interesse seiner Inhaber. Eine echte Konkurrenz zu einer professionellen Online-Präsentation des Kulturangebots an der Ruhr gab es vor vier Jahren nicht – und gibt es eigentlich auch heute noch nicht. Da bleibt doch die Frage: Welche Möglichkeiten hätten genutzt werden müssen, diese Qualitäten zu kultivieren und das Profil der Website so zu schärfen, dass Westropolis bis 2010 als Topadresse für die hiesige Kultur im Internet etabliert gewesen wäre – und zwar nicht im Stil der langweiligen Pflichtberichterstattung festangestellter Redakteure, sondern geschrieben mit dem frischen Elan neugieriger und respektloser Blogger?

Zuallererst hätte schon in der Themenvorgabe eine eindeutige Begrenzung auf die Kultur im Ruhrgebiet erfolgen müssen. Dies geschah jedoch einigermaßen konsequent nur in den Bereichen „Bühne“ und „Festival“, ansatzweise noch bei „Kunst“, „Design“ und „Musik“, während die unter „Film“ und „Literatur“ abgelegten Artikel nur im Ausnahmefall irgendeinen Bezug zum Revier hatten. Gerade diese beiden Bereiche machten aber mit zusammen über 4.500 Beiträgen den Bärenanteil aus, was nicht zuletzt auch daran lag, dass Else Buschheuer als Cineastin und Bernd Berke, Johannes Groschupf und ich als Büchermenschen sich nach Belieben austoben konnten. Mit Blick auf das gesamte Projekt muss man aber ganz klar urteilen: Thema verfehlt!

Über allen Wolken ist die Freiheit tatsächlich grenzenlos, aber da hier doch – so glaubte ich mindestens für eine beträchtliche Zeit – kein Wolkenkuckucksheim gebaut werden sollte, zu dem jeder schlichtweg alles beitragen könnte, was ihm gerade so durch den Kopf ging oder am Herzen lag, sondern ein handfestes Kulturblog für eine Region mit ein paar Millionen Einwohnern, das einigermaßen represäntativ und halbwegs vollständig das kulturelle Leben in dieser Region widerspiegeln müsste, wartete ich immer darauf, dass sich in den Geschäftsleitungsetagen der WAZ-Mediengruppe mal jemand räuspern und Korrekturen vornehmen würde – leider bis zuletzt vergeblich!

Dabei gab es doch eine zugleich konkrete und komfortable Terminsetzung zur Verwirklichung der oben beschriebenen Vision, nämlich den Start des Kulturhauptstadt-Jahres im Frühjahr 2010. Volle drei Jahre hätten Katharina Borchert und ihre Mannschaft also Zeit gehabt, aus dem Pilotprojekt Westropolis ein vollwertiges, sinnvoll integriertes Segment des neuen Webauftritts DerWesten zu machen. Dazu hätte man sich aber zuallererst auf die Suche machen müssen nach einem Dutzend standortbezogener Blogger in den Revierstädten von Duisburg bis Dortmund, deren Aufgabe gewesen wäre, über das regionale kulturelle Umfeld an ihrem jeweiligen Heimatort zu berichten. Das hätten die meisten Hardline-Blogger alter Schule zwar voraussichtlich strikt abgelehnt, bei denen es bekanntlich noch immer als Verstoß gegen den ungeschriebenen Ehrenkodex der Bloggerei gilt, sich von zahlenden Auftraggebern abhängig zu machen. Andererseits ist das Weblog als junger Ableger der Kommunikationstechnik längst noch nicht hinreichend ausgetestet, als dass man seine positiven Wirkmöglichkeiten aus Ressentiments heraus beschränken sollte, die sich unter überholten Bedingungen entwickelt haben. Das klingt jetzt vermutlich etwas abstrakt, ich kann es aber auch ganz konkret sagen: Ich schämte mich nicht, mit der WAZ Hand in Hand zu gehen, da mir alle Freiheiten zugesagt wurden, die ich brauchte, um Morgen für Morgen unbefangen in den Spiegel blicken zu können. Allerdings wurde ich irgendwann skeptisch, weil mir diese Freiheiten in ihrer Grenzenlosigkeit unheimlich wurden. Ich beschloss, den schweigenden Riesen mit allerlei Provokationen zu reizen, ließ beispielsweise eine allsonntägliche Atheismus-Serie vom Stapel – doch nichts geschah!

Da wurde mir allmählich klar, dass es eine Narren-Freiheit war, die hier gewährt wurde. Und ich ahnte schon, worauf es hinausliefe, wenn der Mohr seine Schuldigkeit getan hätte. (Mohren und Narren erfüllten an den europäischen Fürstenhöfen ja nahezu die gleiche Funktion.)

Mond? Planet?

Monday, 17. January 2011Im modernen Berufsleben unserer hochdifferenzierten Arbeitswelt ist Spezialisierung der Fachkräfte in jedem Bereich die erste Voraussetzung für deren Erfolg. So auch in den Redaktionen unserer überregionalen Zeitungen. Wer in der Schule gut rechnen konnte und trotzdem lieber schreiben will, wird Wirtschaftsredakteur. Für jene Blindgänger, die überall nur Dreien und Vieren hatten, aber in Sport oder Kunst eine Eins, haben kluge Blattmacher eigens den Sportteil und das Feuilleton eingerichtet. Klassensprecher bekommen die Landespolitik, Schulsprecher was Internationales.

Dann gibt es noch jene immer gut gelaunten Sonnenscheinchen, denen man nicht böse sein kann, obwohl sie eigentlich von nichts eine richtige Ahnung haben, aber wenigstens so tun als ob. Ich nenne sie hier mal die Merkt-ja-doch-keiner-Redakteure. Bevor sie etwas nachschlagen, lassen sie sich lieber totschlagen. Meine Theorie war, dass sie das Alphabet nicht aufsagen können und ihnen darum der Gebrauch von Wörterbüchern und Lexika verwehrt ist. Mit der Erfindung von Online-Enzyklopädien wurde diese Erklärung aber hinfällig, weil man dazu das betreffende Suchwort ja nurmehr in ein Fensterchen eingeben muss. Sollten die für Skandälchen und Fait divers zuständigen Schreibkräfte schlicht und ergreifend faul sein? Natürlich nicht! Sie stehen vielmehr extrem unter Stress, weil hier wie überall radikal Personal abgebaut wurde.

Bei der Süddeutschen heißt die betreffende Seite „Panorama“. (Genau genommen sind es sogar zwei, nämlich die Seiten 9 und 10.) Dort erfahre ich bespielsweise in der täglichen Rubrik „Leute“, dass der 93-jährigen Filmdiva Zsa Zsa Gabor der rechte Unterschenkel oberhalb des Knies amputiert werden musste und dass dem Panikrocker Udo Lindenberg vor dreißig Jahren von einer eifersüchtigen Brasilianerin eine große Schnittwunde am Kopf zugefügt wurde, die er seither unter seinem Markenzeichenhut verbirgt. Oder ich wundere mich über den tagesaktuellen Fall von massenhaftem Vogelsterben, ein Phänomen, mit dem seit Neujahr regelmäßig die Lücken gestopft werden. Das „Panorama“ der SZ könnte man mit Fug und Recht als eine Alljahres-Sauregurken-Zuchtanstalt bezeichnen.

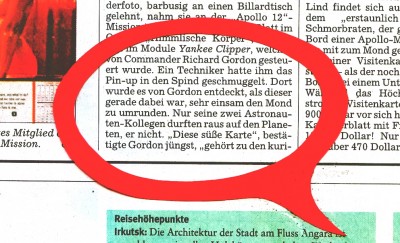

Weil nun aber, siehe oben, die Stammautoren dieses Ressorts die schöne bunte Welt der Abenteuer aus mancherlei Perspektive betrachten, aber durchaus nicht mit verkniffenem Blick, kommen gerade hier die spektakulärsten Fehlschüsse und Rohrkrepierer vor. Heute beispielsweise modelliert Martin Zips mal eben unser Sonnensystem um und lässt den Mond um die Sonne kreisen!

Es geht in seinem Artikel um ein Pin-up-Foto aus dem Playboy, das ein Techniker der Apollo-12-Mission 1969 an Bord des Raketenmoduls Yankee Clipper geschmuggelt hat, genau genommen in den Spind von Commander Richard Gordon, abgeheftet im dort deponierten Ordner „Himmlische Körper“. Und nun schreibt Zips wörtlich: „Dort wurde es von Grordon entdeckt, als dieser gerade dabei war, sehr einsam den Mond zu umrunden. Nur seine zwei Astronauten-Kollegen durften raus auf den Planeten, er nicht.“ (Martin Zips: Himmlische Körper. Wie das Nackt-Model DeDe Lind im November 1969 mit der Astronauten-Mission „Apollo 12“ mal kurz zum Mond flog; in: SZ Nr. 12 v. 17. Januar 2011, S. 10.) – Na ja, was soll man da sagen? Astronomie ist ja nicht mal ein Schulfach.

Heinrich Funke: Das Testament (VIII)

Wednesday, 12. January 2011Zunächst kurz zum Bild. Es könnte sich um einen Reliquienschrein handeln; vielleich auch um die jüdische Bundeslade, obwohl hiergegen die kleinen Kreuzchen an den Giebelspitzen sprechen. Solche Kästen zur Aufbewahrung sakraler Gegenstände gibt es in vielen Religionen, zum Beispiel auch im Hinduismus und Buddhismus. Die drei schwarzen Schlüssellöcher an der Seitenfront verstärken noch die voyeuristische Neugier, die mit der Frage quält: Was ist bloß darinnen?

Das alte Verb sollen kann im Deutschen verschiedene Bedeutungen annehmen. So kann man mit ihm zum Beispiel eine Vermutung vom Hörensagen ausdrücken: „Heinrich Funke soll ja angeblich erkannt haben, was der Sinn des Lebens ist.“ Der üblichste Sinn von sollen bezeichnet aber einen Auftrag: „Du sollst nicht töten.“ – „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.“ – „Was sollen wir tun?“ usw. Insofern ist es zum Verständnis einer mit sollen verbundenen Aussage oder Frage stets hilfreich zu wissen, wer der Absender und wer der Empfänger dieses Auftrags ist.

„Leben soll Sinn haben.“ So lautet die bislang zweitkürzeste Sentenz in diesem Zyklus. Der Auftrag lautet, Sinn zu haben. Wer erteilt den Auftrag? Im Zweifel zunächst der Künstler, also Heinrich Funke. (Dies schließt natürlich nicht aus, dass er lediglich als Übermittler in Erscheinung tritt, der Auftrag ursprünglich aber von jemand anderem kommt.)

Wer ist jedoch der Adressat? Zunächst könnte man meinen, das Leben selbst. Ich fordere von meinem Leben, habe den Anspruch an mein Leben, dass es Sinn haben soll. Dann drückt sich in diesen vier Worten ein Wunsch aus, den ich mir vielleicht selbst erfüllen kann, indem ich meinem Leben Sinn verleihe, oder ihm das zumesse, was ich für Sinn halte. Ob mir dies aber gelingt, liegt vielleicht nicht allein in meiner Macht, denn sonst hieße es ja: Leben hat Sinn. Wenn mir mein Leben aber im Hinblick auf diesen Auftrag, Sinn zu haben, missrät – hat dieses Unglück dann keinen Sinn? (Beinahe kommt es mir so vor, als geriete man in eine Antinomie, wenn man die Aussage in der hier vorgeführten Weise deutet.)

Noch eine Kleinigkeit. Wie selbstverständlich habe ich hier Leben verstanden als den Lebenslauf eines einzelnen Menschen. Grundsätzlich ist Leben ja aber – nämlich im Verständnis der hierfür zuständigen Wissenschaft, der Biologie – ein viel weiterer Begriff, der die Gesamtheit aller abgeschlossenen Gebilde in der Natur unseres Planeten bezeichnet, die sich mittels eines Stoffwechsels selbst organisieren. „Leben soll Sinn haben?“ Nein, auf ein so erweitertes Verständnis von Leben passt die Aussage nicht. Entweder hat das Leben auf der Erde Sinn, oder eben nicht. (Was „Sinn“ bedeuten soll, lasse ich wieder außen vor.) Dem Leben auf der Erde, das lange vor uns da war und uns voraussichtlich auch lange überleben wird, können wir nicht den Auftrag erteilen, Sinn zu haben. Unsere Hybris nährt sich allerdings zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von der Illusion, wir könnten die Natur „beherrschen“. Aber das steht auf einem anderen Blatt.

Westropolis – ein Epilog (III)

Tuesday, 11. January 2011Fünf Fragen habe ich mir gestellt und will ich hier versuchen zu beantworten, um aus dem „Experiment“ Westropolis vielleicht die eine oder andere nicht nur für mich lehrreiche Einsicht ableiten zu können. Heute also erstens: Welche Qualitäten führten dazu, dass sich anfangs bei Westropolis, wenn man den Kommentaren etwa der ersten beiden Jahre trauen darf, eine ambitionierte, gebildete und treue Leserschaft einfand?“

Die WAZ-Mediengruppe, die über ihre Tochter WestEins (heute DerWesten) dieses Kultur-Blog in Auftrag gegeben hat, ist mit ihren Tageszeitungen der unangefochtene Marktführer im gesamten Ruhrgebiet, das drittgrößte Verlagshaus Deutschlands und einer der größten Regionalzeitungs-Verlage Europas. Kein Wunder also, dass ein solcher Riese sich nur räuspern muss, und alle horchen auf. Nach meiner Erinnerung war die Werbung für Westropolis in den WAZ-eigenen Blättern eher verhalten. (Vielleicht hätte man schon darob stutzig werden sollen?) Aber auch dies Wenige reichte aus, um genügend regelmäßige Leser für ein angeregtes Geplaudere in den Kommentaren einzusammeln. Andererseits wurde das Kulturblog aber zunächst auch nicht von einer Kommentarflut heimgesucht, die ja meist die bekannten Probleme mit Spammern, Trollen und ähnlichen lästigen Gästen mit sich bringt und nicht selten viel Arbeitskraft bindet, die ausschließlich zur Schadensbegrenzung eingesetzt werden muss. Die kulturellen Inhalte schienen sich mit den Hauptgebieten Film, Musik, Design, Bühne, Literatur, Kunst und Festival an Leser aller Altersgruppen zu wenden – wenngleich man bei näherer Betrachtung der publizierten Inhalte dann doch zu dem Ergebnis kam, dass eher die unter Vierzigjährigen angesprochen wurden.

Die Kriterien bei der Auswahl der festen „Gastautoren“ blieben nicht nur mir unerforschlich. Man hätte annehmen können, dass eine regionale Verwurzelung im Ruhrgebiet die allererste Grundvoraussetzung für die Aufnahme in die Mannschaft eines Schiffes hätte sein sollen, das die Regionalität ja schon im Namen trug. Für den in Berlin lebenden Braunschweiger Johannes Groschupf und die in Leipzig lebende Sächsin Else Buschheuer traf dies definitiv nicht zu. Hatice Akyün, gebürtige Türkin, ist zwar immerhin in Duisburg aufgewachsen, lebt aber seit zehn Jahren nicht mehr im Ruhrgebiet, sondern abwechselnd mal in Hamburg, mal in Berlin. Damit reduzierte sich der Kreis der Vor-Ort-Berichterstatter auf die Mitarbeiter der Westfälischen Rundschau in Dortmund (Bernd Berke, Jürgen Overkott und Nadine Albach) sowie auf die beiden „Freien“ Ingo Juknat und Christian Scholze. Habe ich noch jemanden vergessen? Richtig: mich selbst, den Revierflaneur, gebürtig, wohnhaft und flanierend hauptsächlich in Essen. Wollte man hier schon mäkeln, dann müsste man sagen: Es wirkt auch im Rückblick reichlich konzeptionslos, was die Planer am Grünen Tisch bei der WAZ da als „Blogredaktion“ zusammengewürfelt hatten, zumal es für diese „Gastautoren“ nach meiner Kenntnis keinerlei Vorgaben zu den Inhalten ihrer Beiträge gab. Aber das feine Wort „Kultur“ ist ja geduldig wie ein Kieselstein, mit dem man so ziemlich alles machen kann: bunt anmalen, kaputtkloppen und die Splitter als Talismane verteilen – oder aber ab in die Tonne damit.

Weil die Planer gerade beim Ausprobieren waren, schließlich handelte es sich ja um ein „Experiment“, eröffneten sie wagemutig jeder Leserin und jedem Leser die Möglichkeit, selbst eigene Artikel zu publizieren, mit der kleinen Einschränkung, dass die Leser-Artikel im Unterschied zu denen der „Gastautoren“ jeweils von der Redaktion freigeschaltet werden mussten. Zur Animation für diese Leserbeteiligung wurden regelmäßig neu erschienene Bücher als Freiexemplare angeboten, unter der Voraussetzung, dass die Interessenten diese läsen und anschließend bei Westropolis besprächen. Auch dieser Versuch schien halbwegs zu glücken, wenngleich die Rezensionen, die dabei herauskamen, gelegentlich wenig schmeichelhafte Rückschlüsse auf das Urteils- und Ausdrucksvermögen ihrer Verfasser zuließen und schon aus Rücksichtnahme auf deren Leumund besser nicht dem Licht einer unbegrenzten Öffentlichkeit hätten preisgegeben werden sollen. Andererseits kann man diese grenzenlose Toleranz der Administratoren natürlich auch begrüßen, gewährten die nach gängigen journalistischen Kriterien völlig mangelhaften bis ungenügenden Publikationen doch ab und zu ausgesprochen interessante Einblicke in das Geistesleben zeitgenössischer Mitteleuropäer.

Last but not least möchte ich das optische Erscheinungsbild dieses kulturellen Internet-Auftritts loben. Vielleicht bin ich befangen, weil ich mich dort ja immerhin 16 Monate lang nahezu täglich aufgehalten und unterdessen geradezu eine Art Heimatgefühl für diese Umgebung entwickelt habe. Aber es ist schon erstaunlich, dass sich noch nach langer Abstinenz, als ich kurz vorm letzten Jahreswechsel wieder einmal bei Westropolis vorbeischaute, mein altes gutes Gefühl beim Anblick dieser farblichen und formalen Gestaltung wieder einstellte. Wenn den Entwicklern bei vi knallgrau etwas gelungen ist, dann diese Optik! Und fast scheint es mir, als wäre die Empörung der bis zuletzt Westropolis treu gebliebenen Stammgäste über die Abschaltung der Website wenigstens teilweise dieser gelungenen Optik gutzuschreiben, die sie zu schätzen gelernt haben und nun schmerzlich vermissen. Das gibt mir aber nun zugegebenermaßen bloß mein subjektives Gefühl ein, ist vielleicht reine Geschmacksache. Jedenfalls war ich sehr optimistisch, als ich mir Ende Februar 2007 die Westropolis-Seite zum ersten Mal anschaute, sonst hätte ich mich schließlich nicht um eine Stelle als „Gastautor“ beworben. Daraus müsste sich doch mit etwas gutem Willen und sehr viel Fleiß etwas machen lassen, so dachte ich. Warum trotzdem nichts draus wurde, das werde ich in den nächsten Folge versuchen zu ergründen.

Warum geborgen?

Monday, 10. January 2011Auf dem Bild, das das ZDF der Süddeutschen zur Verfügung gestellt hat, sehen wir heute einen ausgestreckt auf dem Deck eines Bootes liegenden Mann. Allerlei Treibgut ringsum, Seetang oder ähnlicher Schmock, lässt darauf schließen, dass dieser Körper unlängst aus dem Wasser geborgen wurde. Über ihn beugt sich ein Ermittler, wie wir aus der nebenstehenden Bilderläuterung erfahren: „Psychologisierende Vernehmung: Schauspieler Alexander Held versucht als Kommissar Hidde im CSI-Stil zu ermitteln, warum ein Mann tot aus der Ostsee geborgen wurde.“ (Frederik Obermaier: Viel Länge, wenig Tiefe. Ein ZDF-Reihenkrimi streckt sich sehr nach amerikanischen Vorbildern wie CSI, ohne sie auch nur annähernd zu erreichen; in: SZ Nr. 6 v. 10. Januar 2011, S. 15.)

Eins vorweg: Sehr wahrscheinlich kann Autor Obermaier nichts für diesen in vielerlei Hinsicht mangelhaften Text. Die Bildunterschriften werden gewöhnlich erst beim Layout kurz vor Drucklegung und deshalb unter argem Zeitdruck von anderen zurechtgeschustert. Deshalb drücke ich meist beide Augen zu, wenn mir wieder mal ein BU-Lapsus begegnet. Aber in diesem Fall kommt es schon dicke, wie wir sehen werden. Darum konnte ich der Versuchung heute nicht widerstehen.

Zunächst zur Aufklärung für fernsehferne Bevölkerungsschichten: Was haben wir uns unter „CSI-Stil“ vorzustellen? Die Abkürzung steht zunächst im Englischen für Crime Scene Investigation, zu deutsch etwa „Spurensicherung am Tatort“. Davon leiten sich mehrere US-amerikanische TV-Krimiserien ab, die seit Jahren auch im deutschen Fernsehprogramm einen festen Platz haben. In Obermaiers Kritik der deutschen Version von CSI – Serientitel hierzulande: Stralsund – lesen wir, dass hier die Vernehmung „bemüht psychologisiert“ wirke, was immer das heißen mag. Der BU-Texter hat diesen Nonsens dankbar aufgegriffen und sieht nun auf dem Bild prompt eine „psychologisierende Vernehmung“. Aber wie soll ich mir die Vernehmung eines Toten vorstellen? Denn dass der Hingestreckte auf dem Bild tot ist, erfahren wir ja wenige Zeilen später aus der selben Bildunterschrift.

Aber es kommt noch schöner. Zunächst überrascht uns der Texter mit der Nachricht, dass nicht Kommissar Hidde (dargestellt von Alexander Held) auf diesem Bild ermittelt. Diese Illusion wird uns geraubt, wenn wir sie denn jemals hatten. Ganz unverblümt wird uns mitgeteilt, dass hier Schauspieler Held selbst ermittelt, genauer: zu ermitteln versucht. Warum versucht er nur, was ein Kommissar berufsbedingt doch einfach können sollte? Gar deshalb, weil das ZDF ihm als Schauspieler keine professionelle Ausbildung zum Kriminalbeamten hat angedeihen lassen? Oder etwa deshalb, weil das Opfer mausetot ist und der Kriminalschauspieler es bloß noch nicht gemerkt hat?

Und nun die Krönung. Was genau versucht der Mann, egal ob schauspielernder Ermittler oder ermittelnder Schauspieler, der da an einem vermutlich doch ertrunkenen Verbrechensopfer herumfingert? Was versucht er zu ermitteln? Wenn wir unserem anonymen BU-Texter glauben sollen, dann versucht er zu ermitteln, „warum ein Mann tot aus der Ostsee geborgen wurde.“ Man lese und staune. Hier wird nicht etwa ermittelt, warum der Mann tot ist. Auch nicht, wie er in die Ostsee kam. Auch nicht, was zu seinem Tod geführt hat. Sondern? Warum er geborgen wurde. Genauer: Warum er tot geborgen wurde. Nachdem wir diese Bildunterschrift gelesen und verstanden haben, meinen wir geradezu die Frage zu vernehmen, die Alexander Held alias Karl Hidde seinen triefnassen Kollegen von der Wasserschutzpolizei (nicht im Bild) soeben stellt: „Warum habt ihr den denn geborgen? Der ist doch schon tot!“

Conscience Dreaming

Sunday, 09. January 2011Wieder mal ballert ein entfesselter Egomane um sich, reißt sechs Menschen in den Tod, verletzt weitere schwer – und schweigt vorerst. Immerhin gelang es, den Amokschützen außer Gefecht zu setzen, ohne ihn dabei endgültig zum Schweigen zu bringen. Für die Angehörigen der Opfer solcher Wahnsinnstaten ist es ja oft besonders belastend, wenn die Tatmotive völlig im Dunklen bleiben. Sie wüssten gern, was den Killer geritten hat, und seien es noch so konfuse Phantasmen. Im aktuellen Fall hat der Killer, ein 22-jähriger Sunnyboy [siehe Titelbild], eine nicht ganz uninteressante Spur im Web hinterlassen.

Bei YouTube sind drei „Textfilme“ von ihm hinterlegt, weiße Schrift auf schwarzem Grund, seine „Endgültigen Gedanken“, ein Filmchen über „Mind Controll“ und eine „Einführung“, die er noch am 15. Dezember 2010 online gestellt hat. Die Zusammenfassungen dieser Texte, die unsere Zeitungs- und Magazin-Redaktionen am Wochenende auf ihren Internet-Seiten publiziert haben, sind mal wieder erbarmungswürdig hingehudelte Machwerke. So schreibt SPON: „Es ist nicht möglich, aus den drei Videobotschaften L.s so etwas wie ein geschlossenes Weltbild zu rekonstruieren. Die von bedrohlicher Musik unterlegten Texte kreisen immer um dieselben Motive: Gedankenkontrolle, Gehirnwäsche, Grammatik, Analphabetismus, Bürgerrechte und die US-Verfassung. Das alles hält weniger einen Leitgedanken als vielmehr ein diffuses Verschwörungsgefühl zusammen.“ Und die WELT weiß zu berichten: „Der College-Abbrecher verfasste wirre Anti-Regierungs-Propaganda und nannte Schulen einen Verfassungsbruch. Die Mehrheit der Bürger im Wahlkreis 8 (dem Distrikt von Giffords) seien ,Analphabeten – lächerlich‘. Am 30. Dezember notierte der spätere Amokläufer: ,Mit jeder weiteren Beschwerde wird mein Schuss nun sein Ziel finden. Die Jagd ist mein beherrschender Gedanke.‘“

Bevor nach dem Facebook-Eintrag von Jared Lee Loughner auch seine YouTube-„Testamente“ gelöscht werden, dokumentiere ich hier vorsichtshalber mal die vollständigen Texte:

Jarred Lee Loughner My Final Thoughts

Loughner hat überdies eine Liste seiner Lieblingsbücher veröffentlicht. Immerhin mal ein belesener Amokschütze! Aber aus unseren Medien erfährt man bloß, dass Hitlers Mein Kampf und das Kommunistische Manifest auf dieser Liste stehen. Hier der Rest der Liste für alle, die noch immer der antiquierten Auffassung anhängen, dass zu einer qualifizierten Meinungsbildung eine halbwegs vollständige Materialgrundlage gehört:

George Orwell: Die Farm der Tiere; Aldous Huxley: Schöne neue Welt; Lyman Frank Baum: Der Zauberer von Oz; Äsop: Die Fabeln; Homer: Die Odyssee; Lewis Carroll: Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln; Ray Bradbury: Fahrenheit 451; James Matthew Barrie: Peter Pan; Harper Lee: Wer die Nachtigall stört; Ayn Rand: Vom Leben unbesiegt; Norton Juster: Weckerhund, Wedermann und Schlafittchen; Ken Kesey: Einer flog über das Kuckucksnest; Charles Bukowski: Ausgeträumt; Karl Marx / Friedrich Engels: Das kommunistische Manifest; Hermann Hesse: Siddhartha; Ernest Hemingway: Der alte Mann und das Meer; Jonathan Swift: Gullivers Reisen; Adolf Hitler: Mein Kampf; Platon: Der Staat und Menon. [Nachsatz vom 10. Janaur 2011: Heute schreibt SPON über Loughner: „[…] er scheint überhaupt keine klaren politischen Überzeugungen zu haben. Zu seinen Lieblingsbüchern zählte er das Kommunistische Manifest, Hitlers Mein Kampf und Peter Pan, ein wirres Sammelsurium.“ Als ob man aus einer Liste von 21 Lieblingsbüchern auf die politischen Überzeugungen des Lesers schließen könnte! Und wie der anonyme Verfasser dieses Schnellschuss-Artikels darauf kommt, es handele sich bei der Zusammenstellung um ein „wirres Sammelsurium“, das bleibt sein Geheimnis. Vielmehr ist sehr wohl ein gemeinsamer Nenner zu erkennen – aber nur für jemanden, der den größten Teil der genannten Bücher kennt.]

Minipics und andere Macken

Saturday, 08. January 2011Bei der Durchsicht der ältesten Artikel in diesem Blog anlässlich der Rekonstruktion meiner Abnabelung von Westropolis zwischen März und August 2008 fiel mir auf, dass ich anfangs offenbar Probleme hatte, die Titelbilder in einer akzeptablen Größe einzubinden. Bis zum 16. September 2008 hatten meine Abbildungen bloß Briefmarkenformat – und haben es bis heute, ein Makel, den ich nun in den nächsten Tagen beheben werde.

Dies ist ja neben ein paar anderen Kleinigkeiten eines jener unauffälligen Merkmale, die mein Weblog von den meisten anderen unterscheiden: Die älteren Beiträge sind mir nicht bloß deshalb schon gleichgültig, weil sie auf den allerersten Blick nicht sichtbar sind. Mich schert sehr wohl auch mein Gestriges – das ich notfalls lösche, wenn es mir aus der zeitlichen Distanz als Geschwätz erscheint. Ansonsten aber trachte ich danach, es zu berichtigen, zu verbessern, zu präzisieren, zu kürzen oder zu erweitern. (Für Hinweise genauer Leser auf Fehler u. ä. bin ich dankbar.)

Ich weiß, dass es längst nicht nur die besagten Minipics sind, die ich überarbeiten muss. Manche frühen Beiträge haben ja noch gar kein Titelbild. Etliche Bilder gefallen mir nicht mehr und sollten durch passendere ersetzt werden. Ein weiteres drängendes Problem betrifft die Links. Viele Pfade, besonders natürlich die älteren, dürften mittlerweile ins Nirgendwo führen. Anfangs habe ich das Mittel der Verlinkung im Überschwang dieser neuen Option gewiss viel zu freigiebig eingesetzt. Hier wäre eine radikale Bereinigung angezeigt. Aber das verschlingt viel Zeit. Vielleicht finde ich einen Assistenten, der mir solche Jobs abnehmen kann?

Besonders belastet mich die Ordnerstruktur, die schon seit etlichen Monaten völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Zunächst dachte ich ja, alle meine Themen in den 26 alphabetisch geordneten „Mappen“ unterbringen zu können, die ich mit dem Haupttitel Würfelwürfe versehen hatte. In meinem Abracadabra hatte ich versucht zu erklären, womit ich jede einzelne dieser Mappen zu befüllen gedachte. Aber selbst mit diesem Entwurf kam ich nicht zu Rande. Nun gibt es längst Konkurrenz auf der Ebene des Haupttitels, zu dem sich allerlei Sonderbarkeiten von Absturz! bis Zeitsprünge gesellt haben. All dies ist äußerst unbefriedigend und bedarf dringend einer Generalrevision.

Und schließlich stellt sich die Frage, wie ich die mir noch wichtigen Westropolis-Beiträge der Zeit von März 2007 bis August 2008 in mein Revierflaneur-Blog integrieren soll. Einstweilen kann ich hier nur bekennen, dass ich mir all dieser Macken bewusst bin; und versprechen, dass ich sie beheben werde, sobald es mir eben möglich ist.

Philip K. Dick (I)

Friday, 07. January 2011Auf dieses Leseabenteuer habe ich mich lange gefreut und mich deshalb so gründlich darauf vorbereitet wie lange auf keines mehr. Nahezu alles, was von Philip K. Dick seit Anfang der 1960er-Jahre in deutscher Übersetzung erschienen ist, alle Erzählungen und alle Romane und noch manches an autobiographischem Kleinkram steht nun geriffbereit neben meiner Chaiselongue in einem freistehenden Bücherbord aus poliertem Shishamholz mit Elfenbeinintarsien.

Am Neujahrstag habe ich mit der Lektüre der Erzählungen begonnen, wie sie in der zehnbändigen Gesamtausgabe vorliegen, die der Haffmans-Verlag verdienstvollerweise in den Jahren 1993 bis 2001 herausgebracht hat. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mir täglich nur eine dieser 118 Geschichten zu gönnen, aber auch hier hat wieder einmal mein Suchtcharakter das Regiment an sich gerissen und alle meine guten Vorsätze überrannt, sodass ich innerhalb von nur sechs Tagen die ersten 44 Storys mit Haut und Haar verschlang.

Mein erster Eindruck übertrifft meine eigentlich schon kühnen Erwartungen noch um ein Mehrfaches!

Nicht allein, dass Dick es versteht, den Leser mit den ersten vier oder fünf Sätzen vom Fleck weg am Schlafittchen zu packen und bis zur letzten Zeile nicht mehr loszulassen, macht sein Genie aus. Und auch sein offenbar unerschöpflicher Ideenreichtum ist nicht sein wertvollstes Vermögen, obzwar es ihm immerhin erlaubt, manch grandiosen Einfall in einem Stückchen Kurzprosa zu verschleudern, aus dem andere Schriftsteller ganze Romanzyklen zimmern würden. Noch von manch weiteren Begabungen wird hier ausführlich zu reden sein – wie von seinen atemberaubenden prophetischen Talenten, seiner schlafwandlerischen Intuition bei der Verfertigung glaubwürdiger Dialoge, der klugen Ökonomie beim Einsatz seiner narrativen Mittel –, die aber doch alle nicht die Krone sind, die ihn zu einem einsamen König außer Konkurrenz macht.

Was ich wahrhaft vielbelesener Bücherfresser noch bei keinem Autor gleich welcher Zeit und Sprache so gefunden habe, das ist die chamäleonhafte Fähigkeit, sich völlig verschiedene epische Witterungen, ach was: Klimata anzuverwandeln. Philip K. Dick bringt es fertig, im Abstand weniger Tage solch eine abgrundtief hoffnungslose apokalyptische Vision wie Breakfast at Twilight zu schreiben und gleich darauf eine Geschichte wie A Present for Pat, bei der ich seit langem wieder einmal Tränen gelacht habe. Es fällt mir schwer zu glauben, dass all diese so unterschiedlichen Erzählungen aus der Feder eines einzigen Menschen stammen. Wenn ich nicht schon aus der großartigen Dick-Biographie von Lawrence Sutin wüsste, dass dieser Autor ein Acidhead und Speedy Gonzales vor dem Herrn war, ich wäre auch so drauf gekommen, denn für die Entwicklung solch einer multiplen Schriftsteller-Persönlichkeit gibt es keine andere Erklärung. Es sei denn …

Schneeschärfe

Thursday, 06. January 2011Zweiter schneereicher Winter in Folge. Wieder wundern sich die Automenschen, dass es noch oder wieder ein Wetter gibt. Es wird allgemein als besonders empörend empfunden, dass man sich über dieses Zuviel an Schnee nirgends beschweren kann. Heiligabend kurz vor der Bescherung hatte sich albernerweise ausgerechnet ein Schneepflug in unserer engen Straße dermaßen in einer Wehe festgefräst, dass es kein Vor und kein Zurück mehr gab. Zwei völlig überforderte junge Männer schippten und fluchten erfolglos vor sich hin. Ich erbarmte mich und brachte als stoppelbärtiges Christkind zwei Tassen mit dampfendem Kaffee vor die Tür. Die beiden Jungs waren den Tränen nahe, halb vor Zorn und halb vor Rührung.

Neue Aufgabenstellungen ergaben sich laufend. Wie versetzt man einer knapp über der Dachrinne blockierten Schneelawine, der nur noch ein Quäntchen fehlt, um mit Getöse auf den darunterliegenden Bürgersteig zu donnern, den entscheidenden Klaps, damit dieses Ereignis unter fürsorglicher Aufsicht geschieht und nicht etwa unversehens ein zufällig darunter her wackelndes Mütterchen samt Schoßhund unter sich begräbt? Ich wurde Zeuge eines vergeblichen Versuchs mit verlängertem Besenstiel, aus der Dachlucke heraus. Es fehlten etwa zwanzig Zentimeter und mir die Zeit, die Fortsetzung der Experimente bis zum Erfolg abzuwarten. Daheim fiel mir ein, dass vielleicht ein von der Straße aus hinaufgeschleuderter Gegenstand eher zum gewünschten Ergebnis geführt hätte, sicherheitshalber befestigt an einem Seil.

Der Schnee blieb ungewöhnlich lange liegen. Und er veränderte unterdessen beständig seine Eigenschaften. Anfangs ließen sich mit ihm keine Schneebälle formen, er zerfiel nach dem Zusammenpressen zwischen den Handschuhen gleich wieder. Zwei Tage später eignete er sich zur Produktion von geradezu gefährlich festen Geschossen. Nach zwei weiteren Tagen pappte er wieder nicht mehr richtig, zerfiel aber auf eine andere Weise als anfangs. Mir fehlen zur Beschreibung der verschiedenen Konsistenzen die Begriffe. Dabei denke ich wieder an jene hundert Worte für Schnee, die die Eskimos angeblich kennen, um Nuancen des Schnees zu unterscheiden, die wir schneeblinden Mitteleuropäer gar nicht wahrnehmen, was aber längst als Ammenmärchen entlarvt ist.

Wenn es so ausdauernd schneit und der Schnee ein paar Tage liegen geblieben ist, kann man jedenfalls beim besten Willen nicht mehr übersehen, wie dreckig die Straßen unserer Städte sind [siehe Titelbild].

Und noch ein Letztes zum Schnee. Unsere Hündin schnuppert in mancher Spur mit deutlich größerem Interesse als sonst, was ich mir so erkläre, dass die Schneedecke zunächst alle Gerüche hermetisch verschließt, die durch die Löcher in dieser Decke durchbrechenden Düfte aber dadurch desto intensiver auf die feine Hundenase wirken.

Heinrich Funke: Das Testament (VII)

Wednesday, 05. January 2011„Ein Leben dessen Sinn vom Zufall abhängt ist nicht wert gelebt zu werden“ – uff! Da muss ich erst einmal, zweimal, dreimal tief durchatmen. Ein Leben? Sinn? Zufall? Dieser Satz kommt mir vor wie eine Gleichung mit drei Unbekannten und einer Null im Ergebnis. Wenn ich mir ganz bildlich vorzustellen versuche, wie ein vom Zufall abhängendes Leben aussehen könnte, dann erscheint vor meinem inneren Auge ein verwegener Spieler, der die Trommel seines Revolvers rotieren lässt und sich dann den Lauf in den Mund schiebt, ganz tief, bis er knapp vor dem Zäpfchen an den Gaumen stößt. Und wenn es dann nicht wumm! macht sondern klick!, dann ist der Rest dieses Lebens nicht mehr wert, gelebt zu werden. Aber war es vor dem Klick vielleicht trotzdem sinnvoll? Und wäre es genauso sinnvoll gewesen, wenn es zufällig wumm! gemacht hätte? Wie gesagt: uff!

Ich habe mit allen drei Begriffen ein Problem, bei jedem ein anderes. Leben ist mir zu unbestimmt, weil ich nicht weiß, ob das Leben als ein Ganzes, als die gesamte Zeit von der Geburt bis zum Tod, gemeint ist; oder das Leben nur in dem Augenblick oder in der Lebensphase, da sein Sinn vom Zufall abhängt.

Sinn ist ein Wort, bei dem sich mir die Nackenhaare aufstellen, wenn es – um es mit einem Wortspiel auszudrücken – wesentlich mehr bedeuten soll als die schlichte Bedeutung im semantischen Sinn. Wenn ich jemanden sagen höre, nach dem Tod eines nahen Angehörigen habe sein Leben jeden Sinn verloren, dann weiß ich, was in allen ähnlichen Fällen damit gemeint ist, nämlich ein völliger Verlust von Lebensqualität. (Insofern hege ich den Verdacht, dass der hier zur Diskussion stehende Satz nicht mehr bedeutet als: „Ein Leben ohne Freude ist freudlos.“)

Über Zufall habe ich, wie gelegentlich beiläufig erwähnt, ein sehr dickes und definitives Buch geschrieben, das neben vielen anderen Ergebnissen auch darauf hinausläuft, dem Wort über seine triviale Verwendung hinaus jede Sinnhaftigkeit und Effizienz in ontologischen oder erkenntnistheoretischen Diskursen abzusprechen. Zufall? Ein ausgesprochenes Wischiwaschiwort!

Und noch was. Wenn ich nun sagte, dass der Sinn meines Lebens vom Zufall abhängt; oder wenn Heinrich Funke (oder die Geheimpolizei) nach genauer Beobachtung meines Lebens zu dem Ergebnis käme, dass es vom Zufall abhängt – und wenn es sich so verhielte, wie in diesem Satz behauptet: dass mein Leben deshalb nicht wert wäre, gelebt zu werden: Was folgte daraus? Was daraus folgen kann, wenn Menschenleben – ganz gleich mit welchen plausiblen oder irrwitzigen Begründungen – für unwert erklärt werden, das hat die Geschichte meines Vaterlandes vor noch nicht allzu langer Zeit vorgeführt. – Die drei chinesischen Opas schauen in einen Kessel, der mich an die Gefäße auf Witzzeichnungen erinnert, in denen weiße Missionare oder Forschungsreisende von schwarzen Menschenfressern gargekocht werden. Dieser Kessel hier scheint aber leer zu sein, so sinnleer wie der Satz, der darunter zu lesen ist.

Westropolis – ein Epilog (II)

Tuesday, 04. January 2011Seit heute ist die Westropolis-Seite im Web nicht mehr erreichbar. Mit vier Tagen Verspätung hat nun die WAZ-Gruppe ihre Drohung wahrgemacht und alle Inhalte aus knapp vier Jahren, etliche tausend Artikel und alle darauf eingegangenen Kommentare rückstandslos gelöscht. Das erstaunt mich nicht, denn ein Wertbewusstsein für geistige oder kreative Leistungen gab es in diesem Haus noch nie. Was mich eher schon wundert ist das Erstaunen einiger bis zuletzt dieser Plattform treu ergebenen Autoren-Kollegen und Kommentatoren, die darüber knatschten, dass man doch wenigstens die Inhalte stehen lassen könnte. Naja, solche Ewigkeitswerte haben wir hier nun auch wieder nicht geschaffen. Und wer seine eigenen Erzeugnisse für die Zukunft konservieren wollte, konnte ja verfahren wie Jens Matheuszik vom Pottblog und seine Beiträge noch rechtzeitig sichern.