Seit Langem schon ersehne ich eine einfache technische Lösung für folgendes Problem. Die besten Einfälle kommen mir unterwegs. Offenbar hat das Gehen genau jene altbekannte fördernde Wirkung auf den Fluss meiner Gedanken, die schon die alten Peripatetiker so zu schätzen wussten. (Ich weiß, ich weiß, die unmittelbare Ableitung ihres Namens vom griechischen Wort für „umherwandeln“ gilt längst als widerlegt. Man kann diese Art etymologischer Spielverderberei auch zu weit treiben. Bücher à la 1000 verbreitete Irrtümer über … gehen mir längst schon ganz entschieden auf den Keks. Da feiert die Besserwisserei fröhliche Urstände, Hänschen Schlau kann sich auf der Party seines Chefs nach Strich und Faden unbeliebt machen und die Umstehenden gähnen sich ‘nen Wangenkrampf.)

Papier und Bleistift trage ich für den dringendsten Fall der Fälle zwar auf allen meinen Wegen bei mir, aber das Hervorkramen des Schreibzeugs und das Suchen nach einer geeigneten Schreibunterlage, zumal wenn meine Hände mit Schirm- und Taschentragen ausgelastet sind, ist mir in den übrigen neunundneunzig Fällen geistreicher Eingebungen doch zu umständlich. Darum habe ich mir schon vor Jahr und Tag einen handlichen Digital Voice Recorder zugelegt. Gewöhnliche Zeitgenossen hätten dergleichen gar nicht nötig, da längst jedes handelsübliche Handy über Aufzeichnungsmöglichkeiten für Schrift und Stimme verfügt. Da ich aber, wie hier gelegentlich eingestanden, kein Funktelefon mein eigen nenne, war diese Spezialanschaffung nötig. Leider erwies sich das von mir erworbene Aufnahmegerät PA-VR10E als dermaßen kompliziert in der Handhabung, dass ich es bisher noch nie zur Anwendung gebracht habe. Bevor ich es nun aber auf einen Rechtsstreit mit der Firma Sharpe ankommen lasse, gestehe ich umstandslos, dass die Schuld allein bei mir liegt, weil ich zwar ein fleißiger Leser bin, aber mit einer Ausnahme: Bedienungsanleitungen.

Und so ist zu beklagen, dass in den vergangenen Jahren eine Unzahl mindestens talentierter, gelegentlich vielleicht sogar genialer Ideen dem restlosen Vergessen anheim fielen. Dies ist allein schon schlimm genug, für mich als den Verursacher und – durch entgangenen Ruhm – Hauptbetroffenen ebenso wie für den Rest der Menschheit, der vielleicht auch etwas davon gehabt hätte. Noch schlimmer, nämlich geradezu unerträglich waren aber jene Vergessensfälle, bei denen der Schatten einer Ahnung in meinem Gedächtnis zurückblieb, gerade deutlich genug, um seinen Konturen ablesen zu können, dass es sich bei dem Vergessenen um eine wahre Kostbarkeit gehandelt haben musste.

Ein Beispiel aus aktuellem Anlass. Einmal, vor etwa vier Jahren, fischte ich aus dem Wühltisch der Buchabteilung eines hiesigen Kaufhauses ein schmales Bändchen heraus, dessen Autor mir nichts sagte, dessen Umschlag mich nicht sonderlich ansprach, dessen Titel mich aber berührte. Ich schlug es willkürlich auf und las mich sofort fest. Es ging um Golf, um ein Duell zwischen dem Ich-Erzähler und seinem Lehrer, um eine schöne Frau, die beide mit ihrem Spiel zu beeindrucken suchten. Die Geschichte war so komisch, dass ich laut lachen musste. Was war denn das für ein Roman? Im Klappentext die üblichen, übertrieben hymnischen Zitate aus nicht genau nachgewiesenen Rezensionen, von der „außergewöhnlichen Aura“ war die Rede, die den Texten des Autors durch seine „radikale Selbstironie“ verliehen werde. Ich wollte das Bändchen zum Ramschpreis von 3,50 € erstehen, aber um die Kasse ringelte sich eine lange Warteschlange und ich hatte eine Verabredung, bei der ich mich unter gar keinen Umständen verspäten durfte. So legte ich das Buch zurück auf den Wühltisch, vergrub es sicherheitshalber unter der Dutzendware, die hier sonst noch feilgeboten wurde und beschloss, später wiederzukommen.

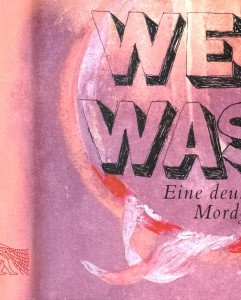

Später hieß dann allerdings ganze vier Tage später, denn in diesen vier Tagen ereigneten sich etliche unvorhergesehene private Katastrophen, die mich keine Minute ruhen ließen. Als ich wieder Atem schöpfen konnte, fiel mir zuallererst das Buch auf dem Wühltisch ein. Zu meiner großen Enttäuschung stellte sich heraus, dass es mir ein anderer Kunde weggeschnappt haben musste. Alle Bemühungen, es durch Recherchen in Verlagsverzeichnissen und Bibliographien zu ermitteln, schlugen fehl. Auch meine Erinnerung an die Umschlaggestaltung [s. Titelbild] war zu blass, um bei einem der befragten Buchhändler einen Geistesblitz des Wiedererkennens auszulösen. Ich erinnerte mich sogar an ein Detail aus der Kurzvita des Autors, das ich ebenfalls dem Klappentext entnommen hatte: Er war verhältnismäßig jung bei einem Verkehrsunfall zu Tode gekommen. Nein, es war nicht Rolf Dieter Brinkmann. Auch nicht Jörg Fauser. – Vor wenigen Tagen, durch einen unwahrscheinlichen Zufall, habe ich das Buch nun wiederentdeckt. Es ist tatsächlich grandios! Vielleicht so grandios wie tausend andere verlorene und vergessene Gedankengüter, die mir im Unterschied zu diesem auf immer entzogen bleiben.