Archive for October, 2010

Protected: Stoßseufzer aus dem Lesesessel (I)

Saturday, 30. October 2010Artikel-Nr. 0016-0367

Thursday, 28. October 2010Negri, Antonio: Die wilde Anomalie. Baruch Spinozas Entwurf einer freien Gesellschaft. A. d. Ital. v. Werner Raith. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1982. – 288 S., 20,8 x 13,0 cm, Okt. – Neuwertig, ungelesen. – Erste Ausgabe der deutschen Übersetzung. Die ital. Originalausgabe ersch. 1981 u. d. T. L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza im Verlag von Giangiacomo Feltrinelli in Mailand. – ISBN: 3-8031-3507-9.

Zufällig hat der Perlentaucher heute ein Eichendorff-Zitat in seiner Headline: „Ich glaube, die Leute in Italien sind alle verrückt.“ Ich kannte mal einen in Deutschland Zwischenstation machenden Anarchisten Gianfranco C., der meinen Lebensüberdruss besser verstand als jeder andere, mit dem ich eitel darüber sprach, mir zu diesem letzten Schritt Mut machte und mir nur den einen Rat mit auf den Weg gab, den ich dann doch nicht beschritt: „Wenn Du Dich verabschiedest, dann nimm aber doch immerhin möglichst viele Bullen mit ins Jenseits!“ Die Leute in Italien sind (oder waren damals wenigstens) wenn nicht verrückt, so doch immerhin ein Stückchen weiter an den Durchblick auf tiefere Erkenntnis gerückt als die deutschen Gartenzwerge. Ich hingegen erfreue mich ohne Skrupel meines allen Versuchungen zum konsequenten Opfergang trotzenden Durchschnittsdaseins – Gartenzwergendasein hin oder her.

Dass der Linsenschleifer aus Amsterdam einen selten unbescholtenen Blick auf die ewige Wahrheit hatte, wusste ich seit meiner gründlichen Lektüre von Bertrand Russells Panorama auf das abendländische Denken, A History of Western Philosophy (1945), besser als mancher Überflieger. Kaum einer der dort vorgestellten Philosophen erschien in Russells Porträt so rein und lauter, wie eben Spinoza.

Und an eben jenen Philosophen klammert sich der opferfreudige Sozialist Negri mit diesem Essay, mit dem er erneut eine Utopie entwickeln will, inmitten untergehender Hoffnungen auf ein besseres Diesseits. Ich hätte dieses Buch so gern gelesen, verstanden und in privater Praxis überwunden, wenn mir die Zeit dazu geblieben wäre. So gebe ich es dann also eilig weg und hoffe, dass es andernorts immerhin doch eine bessere Wirkung entfalten wird, denn als Mauerblümchen in meinem Lager.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 68,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von U. S. in Landau über.

[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus dem Umschlagbild von Hans Peter Willberg.]

Artikel-Nr. 0015-0613

Thursday, 28. October 2010Ertl, Josef: Bundestagsreden und Zeitdokumente. Mit einem Vorwort von [Bundeskanzler] Helmut Schmidt. Hrsg. v. Horst Dahlmeyer. Bonn: Verlag az studio bonn, 1979. – 8 S. & 8 unpag. Kunstdruck-Taf. & 308 S., 20,5 x 11,2 S., goldgepr. OLw. m. OSchU. – Umschlag unfrisch, etwas muffig. – Erstausgabe. – Widmungsexemplar: „Mit den besten / Wünschen / J. Ertl 19. 1. 82.“

Das Exemplar stammt aus dem Nachlass eines Essener Verlegers und frühen F.D.P.-Mitglieds. Der Verlag az studio bonn bestand von 1966 und 1980 und war spezialisiert auf die Publikation von Bundestagsreden, überwiegend aus dem konservativ-liberalen Lager (u. a. von Carlo Schmid, Adenauer, Strauß, Wehner, Barzel, Scheel, Genscher, Erhard, Brandt, Thomas Dehler und Helmut Schmidt). Meine Freunde werden sofort erkennen, dass ich zu einem Buch wie diesem nur gekommen sein kann wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde. Und doch haben auch solche Bücher eine Berechtigung, ernst genommen zu werden. Der Bayer Josef Ertl war für die F.D.P. von 1961 bis 1987 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1969 bis 1983 Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wenn mich diese Ressorts interessieren, dann naturgemäß unterm Aspekt des humanen Naturverschleißes, der ungehemmten Domestikation oder Elimination von Flora und Fauna nach den zudem fragwürdigen Bedürfnissen des Menschen. Pünktlich mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag 1983 endete allerdings die lange Amtszeit von Ertl. Mit solchen prinzipiellen Fragestellungen wie den anfangs von der jungen Partei aufgeworfenen hatte sich dieser schmerbäuchige Hüne nicht zu befassen. In aller naiven Unschuld schwenkt er gigantische Bierseidel [s. Titelbild aus dem veräußerten Buch], lässt sich von einem „Fellbereiter“ über dessen sicher noch nicht von PETA verschärften Probleme unterrichten oder schunkelt mit seiner herben Gattin auf dem Münchner Oktoberfest.

Finster-hinterweltlerische Zeiten, möchte man meinen. Andererseits mutet es aus heutiger Sicht doch auch wieder rührend demokratisch, unverbraucht optimistisch, offenherzig und ehrlich an, dass dieser Minister zur Dokumentation und vielleicht auch Rechtfertigung seiner politischen Tätigkeit auf deren Höhepunkt eine Auswahl seiner Bundestagsreden in die Druckerei schickte. Ertl scheint tatsächlich geglaubt zu haben, dass das jemand liest. (Aber doch nicht etwa jemand wie ich?) Oder immerhin muss er überzeugt gewesen sein, dass diese Zeugnisse seiner feinsinnigen Eloquenz im Streit um die Agrarpolitik der 1970er-Jahre in der BRD verdienen, für eine Nachwelt bewahrt zu werden, die sich daran entzücken würde, welch fein ziselierte Retourkutschen einstens ein Minister für Milch, Brot und Läberwurscht ritt. (Überhaupt scheint mir, dass dem Verständnis der deutschen Nachkriegspolitik ohne die eingehende Würdigung der individuellen Minderwertigkeitskomplexe ihrer Protagonisten eine entscheidende Dimension fehlt.)

Und noch ein ,Aber‘! Über sich selbst hinaus wächst selbst ein solcher Ertl, wenn er in den Schlussworten seiner Reden einen etwas weiteren Horizont in den Blick nimmt. So sagt er etwa am 21. April 1977 in der 23. Sitzung des Deutschen Bundestags in dessen 8. Legislaturperiode zum Abschluss seiner Rede über „Strukturpolitik“: „Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. Agrarpolitiker und Ernährungspolitiker dürfen die Augen nicht vor den großen Herausforderungen verschließen, die durch Bevölkerungswachstum und damit zunehmenden Hunger in der Welt auf uns alle zukommen. Ich habe manchmal Angst, daß man glaubt, die großen Probleme des Jahres 2000 bestehen vorwiegend auf dem Energiesektor. Das Ernährungsproblem könnte für die Menschheit im Jahre 2000 ebenso schwer wiegen wie das Energieproblem. Auch daran müssen wir, glaube ich, heute und morgen denken. Wir müssen dabei wissen, daß Agrarproduktionen wie nur ganz wenige andere Produktionen enorm abhängig von Menschen, Boden und Klima sind, so daß sich aus diesen natürlichen drei Faktoren von vornherein zwangsläufig Beschränkungen ergeben. Es ist, glaube ich, auch notwendig, daran zu denken, daß das Jahr 2000 nicht so weit weg ist, damit wir uns nicht eines Tages schuldig machen.“ (S. 174 f.) – Allerdings erweist sich gerade in diesem letzten Satz des Josef Ertl doch auch wieder seine geistige Beschränkung. Er hätte ja lauten müssen: „[…] damit wir nicht eines Tages erkennen müssen, dass wir uns heute schuldig gemacht haben.“

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 11,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Herrn B. B. in Offenburg über.

Artikel-Nr. 0014-1161

Wednesday, 27. October 2010Reventlow, Franziska Gräfin zu: Der Geldkomplex / Herrn Dames Aufzeichnungen / Von Paul zu Pedro. Drei Romane. München: Biederstein-Verlag, 1958. – 304 S., 20,7 x 12,4 cm, OLw., Kopffarbschnitt, Fadenheftung. – Ohne den OSchU., der empfindliche gelbe Einband an den Deckelrändern nachgedunkelt, am Rücken ausgeblichen, Namenszug u. Datum auf Vorsatz, sonst gut. – Erste Ausg. dieser Zusammenstellung. – Die Originalausgaben erschienen zuerst 1916, 1913 bzw. 1912 im Verlag von Albert Langen in München. – Mit einem Nachwort von Friedrich Podszus.

Die verkrachte Gräfin ist mir erstmals im Zusammenhang mit meinen frühen Oskar-Panizza-Forschungen interessant geworden. Ihr störrisches Beharren auf ihrem leidenschaftlichen Freiheitsdrang gegen alle Versuchungen eines auskömmlich-sorglosen Adelslebens in der preußisch-hanseatischen High-Snobiety und ihre Kompromisslosigkeit als Liebhaberin gleich mehrerer grell unterschiedlicher Männer machten sie, wie mir schien, zu einer schillernden Kreuzung zwische Femme fatale und heiliger Jungfrau. Dass die Feministinnen der 1970er-Jahre zur Gräfin ein eher gespaltenes Verhältnis hatten, obwohl sie doch solch ein auftrumpfendes Beispiel von Selbstständigkeit abgab, schien mir ein weiteres Verdachtsmoment – nicht gegen die tolle Fanny, sondern gegen deren olle Enkeltanten.

Die Romane der Reventlow? Sind vielleicht noch lesenswert, wenn man die Zeitumstände sehr genau unter die Lupe nehmen will. So schreibt zum Beispiel der auch nicht immer ganz verlässliche Bohème-Kenner Emil Szittya über die Entstehungsgeschichte des ersten Romans dieser zur Trilogie zusammengefassten Sammlung: „In Askona lebte ganz zurückgezogen ein russischer Baron Rechenberg. […] Wir beratschlagten jahrelang, wie wir Rechenberg eine Familie beschaffen könnten, bis es sich endlich Erich Mühsam zur Pflicht machte, ihm eine Frau mit einem Kinde zu verschaffen. Das Opfer war die Schriftstellerin Gräfin Reventlow (eine in Deutschland sehr bekannte Schriftstellerin). Sie brauchte Geld und heiratete darum den Baron Rechenberg; aber, wie es schon in derartigen Kinostücken Sitte ist, es gab im Testament eine Klausel, nach der sie die Erbschaft doch nicht bekamen, sondern ihr Sohn. Gräfin Reventlow schrieb darauf aus Grauen über die unangenehme Affaire einen Roman Geldkomplex. Ihr Sohn, der noch heute [1923] in Askona wohnt, soll nach ihrem Tode [1918] das Geld geerbt haben; aber da sich das Geld in Rußland befindet, wird er nicht viel davon haben.“ (Emil Szittya: Das Kuriositäten-Kabinett. Konstanz: See-Verlag, 1923, S. 99 f.)

Was mich persönlich noch an der Geschichte interessieren könnte, das wäre eine Fußnote zur Geschichte der Gräfin, die Geschichte ihres verzärtelten, über alles geliebten, 1897 geborenen Sohnes – ist er doch der Prototyp jener Heerscharen im Zuge der Emanzipation vaterlos gebliebenen, von befreiten Müttern alleinerzogenen, verhätschelten Einzelsöhnen. Was ist aus ihrem „Bubi“, dem unehelich geborenen, vergötterten, maßlos „das Göttertier“ genannten Sohn Rolf geworden? Er lernte den Beruf des Photographen, heiratete 1923 die Lehrerin, Frauenrechtlerin, Sozialdemokratin und Redakteurin Else Reimann, war Mitte der 1920er-Jahre in Heidelberg als Gewerkschaftssekretär der freien Angestelltenverbände tätig, trennte sich bei der „Machtergreifung“ der Nazis von Frau und Kind und floh 1933 in die Tschechoslowakei, nahm seit Herbst 1936 auf Seiten der Sozialisten am Spanischen Bürgerkrieg teil, floh 1939 nach Algier und kehrte erst 1953 nach Deutschland zurück. Rolf von Reventlow starb am 12. Januar 1981 in München.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 7,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Frau A. Z. in Freising über.

[Das dekorative Initial der Autorin im Titelbild, vom Einbanddeckel der hier veräußerten Ausgabe, stammt von Werner Rebhuhn.]

Artikel-Nr. 0013-0291

Tuesday, 26. October 2010Schopenhauer, Arthur: Vorlesung über Die gesammte Philosophie | d. i. Die Lehre vom Wesen der Welt und von dem menschlichen Geiste. In vier Theilen. Erster Theil. Theorie des gesammten Vorstellens, Denkens und Erkennens. 1820. Zusammen mit: Probevorlesung (1820) | Lobrede (1820) | Dianoiologie (1821). A. d. handschriftlichen Nachlaß. Hrsg. u. eingel. v. Volker Spierling. – München: R. Piper, 1986. – 573 & 3 S., 19,0 x 12,1 cm, Okt. – Sauber u. kaum gelesen. – Erste Aufl. dieser Taschenbuchausg. – ‘Serie Piper’, Bd. 498. – ISBN: 3-492-00798-8.

Das ist nun wirklich merkwürdig, ein Fall wie aus Paul Kammerers Buch Das Gesetz der Serie. Gestern bestellte ein Kunde aus Kiel den dritten Band aus der vierbändigen Taschenbuch-Ausgabe der Berliner Vorlesungen von Arthur Schopenhauer von 1820/21, die Metaphysik des Schönen – und heute nun möchte ein Kunde aus Wien den ersten Band haben. (Die Bände zwei und vier hatte ich bereits im Juli nach Bergisch Gladbach verkauft.) Man möchte fast meinen, dass vorgestern das Philosophische Quartett mit dem Schopenhauer-Biographen Rüdiger Safranski getagt und dieser ein paar eingängige Sätze über die vergriffenen Vorlesungs-Skripte fallen gelassen hat.

An einer Stelle des (leider nicht durch Register erschlossenen) Buches unterscheidet der bittere Pessimist mit Bezug auf Machiavelli und Hesiod drei Arten von Köpfen: die große Mehrheit jener, die bloß im Dunklen herumtappen und nur das Vorgepredigte nachbeten können; eine wesentlich kleinere Zahl jener, die immerhin Urteilskraft haben, zwischen Wahrem und Falschem zu unterscheiden; und schließlich die überaus seltenen Köpfe, die ganz eigenständig „etwas ausfinden, erfinden, erdenken“ können, mithin über „schöpferische Denkkraft“ gebieten.

Ich stelle mir gerade vor, wohin es mit uns gekommen wäre, wenn es sich geradezu umgekehrt verhielte und die Mehrzahl unserer Population schon immer – oder doch immerhin ab einem gewissen Umschlagpunkt unserer Evolution – mit schöpferischer Denkkraft versehen wäre. Die chaotischen Bilder, die sich mir da aufdrängen, sind keineswegs erfreulich. Ich muss an die Kindergärtnerin denken, die sich beklagte, dass ihr Arbeitsalltag mit der neuen Gruppe kaum noch zu ertragen sei, weil sie „einfach zu viele Kreative“ dabei hätte.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 51,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von W. K. in Wien über.

[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt des Umschlags von Federico Luci unter Verwendung des Gemäldes Kreidefelsen auf Rügen von Caspar David Friedrich (nach 1818), das im Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten in Winterthur aufbewahrt wird.]

Artikel-Nr. 0012-0293

Tuesday, 26. October 2010Schopenhauer, Arthur: Metaphysik des Schönen. Philosophische Vorlesungen Teil III. A. d. handschriftlichen Nachlaß. Hrsg. u. eingel. v. Volker Spierling. 1820. München: R. Piper, 1985. – 229 & 11 S., 19,0 x 12,1 cm, Okt. – Sauber u. ungelesen. – Erste Aufl. dieser Taschenbuchausg. – ‘Serie Piper’, Bd. 415. – ISBN: 3-492-00798-8.

Schopenhauer erweist sich besonders auch in seinen Vorlesungen als ein Meister der Begriffsbestimmungen (Definitionen). Die bis ins letzte Komma ausgereiften Satzgebilde führen uns Schritt für Schritt, oder vielleicht noch genauer: Schnitt um Schnitt an den Kern des zu begrenzenden Gegenstands. Ein Beispiel? Nach Schopenhauer „besteht Genialität in der Fähigkeit sich rein anschauend zu verhalten, sich in die Anschauung zu verlieren, und die Erkenntniß, welche ursprünglich nur zum Dienste des Willens da ist, diesem Dienste zu entziehn, d. h. sein Interesse, sein Wollen, seine Zwecke, ganz aus den Augen zu lassen, sonach seiner Persönlichkeit sich auf eine Zeit völlig zu entäußern, um nur noch übrig zu bleiben als rein erkennendes Subjekt, klares Weltauge: und zwar dieses alles nicht auf Augenblicke; sondern so anhaltend und mit so vieler Besonnenheit, als nöthig ist, um das Aufgefaßte durch überlegte Kunst zu wiederholen, und (wie Göthe sagt [Faust I, Verse 348-349]) ,was in schwankender Erscheinung schwebt zu befestigen in dauernden Gedanken‘ […].“ (S. 67 des hiermit veräußerten Buches.)

Man möchte fragen, ob es schon genügen soll, aus der Welt heraus in dieses klare Weltauge zu schauen? Oder ob man gar anstreben darf, aus diesem klaren Weltauge auf die Welt zu schauen? Und wird man, ist erst einmal der rein anschauende Blick gewagt und geglückt, jemals noch auf triviale, praktische, zweckdienliche Weise aus der Wäsche kucken können? Nicht ohne Grund verbindet Schopenhauer ja diese Art Anschauung mit dem Verlust seiner selbst.

Gerade einmal fünf Studenten hörten sich 1920 diese Vorlesungen Schopenhauers in Berlin an, während bei seinem großen Kontrahenten Hegel der Hörsaal mit über 200 Studenten bis zum Bersten gefüllt war. Auch dieser „Philosophie-Star“ seiner Zeit hatte einen Begriff von Genie, mit dem er sich ganz konventionell auf „Göttlichkeit“ und „Erhabenheit“ ausruhte. Wenig inspiriert, so könnte man urteilen; eine auf den Hund gekommene Philosophie, die sich die Begeisterung nicht einmal verbieten muss, weil sie schlicht keine hat.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 33,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Herrn M. M. in Kiel über.

[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt des Umschlags von Federico Luci unter Verwendung des Gemäldes Junotempel von Caspar David Friedrich (um 1828-1830), das in der Hamburger Kunsthalle aufbewahrt wird.]

Ghana (I)

Saturday, 23. October 2010Ich beziehe mich auf den heute, am 23. Oktober 2010 aktuellen Wikipdia-Artikel über Ghana. Wenn Deutschland ein Drittel seiner Fläche abgäbe, dann wäre es genau so groß wie Ghana. Anders gesagt: Ghana ist um ein Drittel kleiner als Deutschland. Aber Deutschland hat mehr als dreimal so viele Einwohner wie Ghana.

Zufällig genau hundert Einwohner pro Quadratkilometer leben durchschnittlich in diesem Staat. Bei Afrika habe ich ganz undifferenziert immer an Übervölkerung gedacht, also an eine hohe Bevölkerungsdichte. Für diesen Staat, Ghana, trifft im Vergleich zum Wohlfahrtsstaat Deutschland jedenfalls das Gegenteil zu, wo fast zweieinhalbmal soviele Menschen auf der gleichen Fläche unterkommen müssen. Als Hymne singen sie dort God Bless Our Homeland Ghana. In unserer Hymne kommt Gott nicht vor; stattdessen Schutz und Trutz, Frauen und Treue, Wein und Sang in den ersten beiden Dritteln. Die dritte Strophe ist dem Dichter, August Heinrich von Fallersleben, übrigens gründlich misslungen, denn da ist von Einigkeit, Recht, Freiheit die hymnische Rede, wonach wir uns in Deutschland nun bis zum Sanktnimmerleinstag erfolglos recken müssen, statt uns unbeschwert unseren eigentlichen Vorlieben hingeben zu dürfen, als da sind: Unterhaltung, Ablenkung, Fitness, Sex, Musik, Sport, Schrebergarten und dergleichen. (Auf die ghanaische Hymne und andere Lieder Ghanas werden wir gewiss noch zurückkommen.)

Die Pfennige bzw. Cents heißen in Ghana Pesewa. (Ich halte soeben ein 10-Pesewa-Stück in meiner Hand. Und was sehe ich da? [s. Titelbild!]) Ein Buch! Willst Du von hier aus dorthin telefonieren, heißt die Vorwahlnummer 00233. Willst Du das tatsächlich machen: dorthin telefonieren – dann rate ich Dir, telefoniere nicht einfach los. Informiere Dich vor Deinen Ghana-Telefonaten, wo in Deiner Nähe der billigste Laden für verbilligende Telefonkarten zum Telefonieren nach Ghana zu finden ist. Das nationale Kfz-Kennzeichen von Ghana lautet GH, wie mein zweiter Schulfüller. Viele Fahrzeuge, die dort zum Straßenverkehr zugelassen sind, würden hier nicht einmal mit Waffenschein die Straße betreten dürfen.

Ihre 1957 erkämpfte Unabhängigkeit feiern die Ghanaerinnen und Ghanaer alljährlich am 6. März. Feiern sie sie? Sind sie unabhängig? Das werden wir ganz gewiss noch herausbekommen. Immerhin müssten die Ghanaer nicht so arm sein, wenn sie nicht so machtlos wären. Und wenn nicht statt ihnen, den ursprünglichen, althergebrachten Herren des Landes, jene weithergereisten Herren Europäer mit den Schießbüchsen von diesem Land Besitz ergriffen hätten, die es verstanden, augenblicklich seine verborgenen Vorteile zu entdecken und auszubeuten, also diejenigen Bodenschätze und Naturprodukte aufzuspüren, mit denen sich daheim in Europa Geld würde machen lassen können. Beim gesamten nun nachfolgenden Geschehen darf die ursprüngliche Einwohnerschaft nur noch (zwar willkomene) Handlangerdienste leisten.

Aber da gibt es ja das bekannte Argument zur Verteidigung des Kolonialismus: Sollen sie doch froh sein, dass sie überhaupt was abbekommt von der Ausbeutung der Schätze, die zu erkennen und zu verwerten die Damen und Herren Eingeborenen offenbar doch nicht in der Lage waren. Selbst schuld, oder? (Und wie rückständig sie noch immer sind, das sieht man an den hinterwäldlerischen Liedern, die sie singen.) Meine neue Verwandte hatte, das steht schon jetzt für mich fest, jede Menge ideologischen Sprengstoff im Gepäck. Nun lässt sich der Umstand nicht mehr verdrängen, dass es auf dieser Welt wohl neun Zehnteln meiner Artgenossinnen und -genossen schlechter geht als mir. Wenn diese Schlechtergestellten aber alle mit uns gleichzögen, dann würde der ökologische Kollaps nicht erst übermorgen erfolgen, sondern schon heute. – Das Thema Ghana hat jedenfalls das Zeug, sich zu einer Goldmine in diesem Weblog zu entwickeln.

Artikel-Nr. 0011-0472

Friday, 22. October 2010Tüngel, Richard / Hans Rudolf Berndorff: Stunde Null. Deutschland unter den Besatzungsmächten. Mit einem Essay von Laszlo F. Földenyi. Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2004. – 440 S., 21,5 x 12,6 cm, OPb. m. OSchU. – Neuwertig. – Die Erstausgabe ersch. zuerst 1958 bei Christian Wegner in Hamburg u. d. T. Auf dem Bauche sollst du kriechen… Deutschland unter den Besatzungsmächten. – ISBN: 3-88221-809-6.

Eins der ersten Bücher, die nach dem Generationswechsel im Verlag Matthes & Seitz und dem Umzug von München nach Berlin erschienen sind. Ehrlich gesagt habe ich mir damals für den nun modisch unter „Matthes & Seitz Berlin“ firmierenden Verlag keine Zukunft ausmalen können. Mittlerweile ist eine beeindruckende Backlist zu bestaunen, der die gerade erst in Angriff genommene Jean-Henri-Fabre-Werkausgabe vielleicht einmal die Krone aufsetzen wird.

Das Buch von Tüngel und Berndorff interessierte mich ursprünglich, weil ich es im Vergleich zu anderen „Trümmergeschichten“ lesen wollte, neben Büchern wie Tage des Überlebens von Margret Boveri oder Der Untergang von Hans Erich Nossack. Meine Eltern, Jahrgang 1926 bzw. 1928, schwiegen sich über ihre Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegserlebnisse aus, von ein paar eher komischen Anekdoten aus dem Luftschutzkeller, oder von Hamsterfahrten ins Sauer- oder Münsterland abgesehen. Gern wird für dieses Beschweigen der Vergangenheit vereinfachend der Begriff „Verdrängung“ bemüht. Es mag sein, dass man das Verschweigen schrecklicher Tatsachen und Erlebnisse durch die Täter als Verdrängung bezeichnen kann. Meine Eltern aber waren zur Tatzeit zu jung, um in schuldhafte Verstrickung geraten zu können. Das macht sie nicht besser als ihre schuldig gewordenen Landsleute, sie hatten nur einfach Glück – soweit man von Glück sprechen kann, wenn einen das Schicksal nicht zum Täter, sondern „nur“ zum Opfer bestimmt. Hier kann ich mich, einmaliger Fall einer unwahrscheinlichen Annäherung, sogar ausnahmsweise an die Seite Helmut Kohls stellen, der zur Rechtfertigung seines umstrittenen Kanzlerworts sagte: „Die Gnade der späten Geburt ist nicht das moralische Verdienst meiner Generation, der Verstrickung in Schuld entgangen zu sein. Gnade meint hier nichts weiter als den Zufall des Geburtsdatums.“ (Bloß weiß der Ex-Kanzler im Unterschied zu mir nicht, dass er nicht weiß, wovon er spricht, wenn er Zufall sagt.) Insofern erkläre ich mir die Verschwiegenheit meiner Eltern über ihre doch gewiss abenteuerliche und lehrreiche Kindheit in der Nazizeit und Jugend im Krieg hauptsächlich mit ihrer fürsorglichen Rücksichtnahme auf uns doch in eine ganz andere, friedvolle Zeit hineingeborenen, unschuldigen Kinder. (Dass eine vermeintlich angestrebte „Verdrängung“ bei meinen Eltern ohnehin zu keinem Erfolg führte, das sah ich zum Beispiel daran, wie meine Mutter bei den in den 1960er-Jahren noch oblogatorischen Probealarmen aus der Fassung geriet; oder besonders pointiert daran, dass mein scheinbar kerngesunder Vater, 24 Jahre nach Kriegsende, gerade mal 43 Jahre alt, urplötzlich an einem Leberleiden krepierte, das er sich in britischer Kriegsgefangenschaft „geholt“ hatte.)

Das hiermit verabschiedete Buch erfüllte nur am Rande meine Erwartungen, den alltäglichen Geruch und Geschmack jener Jahre um 1945 in Deutschland besser spüren zu können. Sein Hauptgegenstand ist nicht die sinnliche Realität der Stunde Null, sondern (schon wieder!) die intellektuelle Konstruktion, die zwar provisorische, aber doch energisch betriebene Renovierung zivilisierter Verhältnisse in Politik, Wirtschaft, Technik und Kultur aus der Sicht zweier Presseleute. Wenn ich es dennoch mit Interesse gelesen habe, war es vermutlich die erst im Laufe der Lektüre erwachende Anteilnahme an der Lage von Besiegten unterm Joch siegreicher Invasoren.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 10,10 Euro geht dieses Buch in den Besitz von I. H. v. V. in Hannover über.

[Titelbild vom Schutzumschlag des besprochenen Buches: Der Goetheforscher Ernst Beutler mit seinem Sohn in der Ruine des Frankfurter Goethe-Hauses, Sommer 1945. – Übrigens habe ich das heute verkaufte Buch auch schon einmal unmittelbar nach meiner Lektüre hier gewürdigt.]

Artikel-Nr. 0010-1416

Wednesday, 20. October 2010Friedenthal, Richard: Karl Marx. Sein Leben und seine Zeit. München / Zürich: R. Piper Verlag, 1981. – 652 & 4 S. u. 16 unpag. Kunstdruck-Taf. m. 27 Abb. & 6 weitere Abb. im Text, 21,9 x 13,7 cm, OLw. m. OschU. – Rückentitel etwas abgeblättert, feiner Namenszug u. Datum auf Schmutztitel, Schnitt wenig angestaubt, leicht muffig. – Erstausgabe. – 1. bis 15. Tsd. – ISBN: 3-492-02713-X.

Wenn es mehr solcher Enzyklopädisten wie Richard Friedenthal gegeben hätte, dann hätten vermutlich die papierenen Enzyklopädien den Kampf gegen Wikipedia & Co. nicht so schnell verloren. Die Verlage für solche Nachschlagewerke, wie hierzulande Brockhaus und Meyer, in Frankreich Larousse, im englischsprachigen Raum der Verlag der Encyclopædia Britannica, haben in den vergangenen Jahrzehnten ihr Heil in immer umfangreicheren, schmuckvolleren – und unpraktischeren Lexika gesucht. Friedenthal ist 1932 im Auftrag des Berliner Knaur-Verlags genau in die entgegengesetzte Richtung marschiert. Sein Konversationslexikon in einem [!] Band verzeichnete „nur“ 35.000 Stichworte auf knapp tausend zweispaltigen Seiten. Und doch kann man noch heute mit diesem kaum ein Pfund schweren Büchlein die erstaunliche Erfahrung machen, dass es – die Aktualität mal außen vor gelassen – fast immer genau das verrät, was man zu wissen wünscht. Wenn man sich dazu noch vergegenwärtigt, dass dieses überaus erfolgreiche Wissenskompendium im Manteltaschenformat das Werk eines einzigen Mannes war, wo in der Zeit des Niedergangs der vorgenannten Protzlexika ganze Heerscharen von Fachgelehrten beschäftigt werden mussten und dennoch nicht deren schließlichen Untergang verhindern konnten, dann muss man neugierig werden und sich fragen, was für ein stupend gebildeter und blitzgescheiter Mann dieser Richard Friedenthal gewesen sein muss! [Das Titelbild zeigt den Ausschnitt eines Porträtfotos von Richard Friedenthal von Rosemarie Clausen, vom rückwärtigen Umschlag des hier veräußerten Buches.]

1938 entkam der Jude Friedenthal gerade noch rechtzeitig vor den Nazis nach England. Ich weiß nicht mehr, wo ich ’s gelesen habe, vielleicht in einem Brief Friedenthals an Stefan Zweig, aber es ist mir unauslöschlich haften geblieben, dass er zwischen den Seiten der Bücher in seiner umfangreichen Bibliothek, die er ins Exil gerettet hatte, immer wieder Spuren von Putz und Geröll entdeckte, die von einem der schrecklichen „Baedeker bombings“ der „Krauts“ herrührten – der Deutschen also, die anhand präziser Pläne in den Baedeker-Reiseführern bis weit ins britische Hinterland hinein als Vergeltungsmaßnahme für den alliierten Angriff auf Lübeck im März 1942 ihren tödlichen Bombenhagel hinabregnen ließen. (Solcherlei Kleinigkeiten merkt man sich halt, wenn man 17 lange Jahre in der nun nicht mehr existierenden Buchhandlung gleichen Namens in Essen gearbeitet hat.)

Dass aber der Autor des Lexikons seinen bis heute nicht verblassten Nachruhm einer weiteren literarischen Großtat verdankt, nämlich seinen vielleicht nicht ,definitiven‘, aber doch immerhin auch heute noch gut zu lesenden Biographien von Goethe (1963), Luther (1967), Jan Hus (1972) und schließlich Karl Marx (1981), das ist schon staunenswert. Und erstaunlich auch, dass der Piper-Verlag damals gleich bei der ersten Auflage mit 30.000 Stück auftrumpfte! Heute, zwanzig Jahre nach der Niederlage des kommunistischen Machtblocks, würde er sich vermutlich nur noch ein Zehntel zutrauen. Jetzt, da ich das dicke Buch wieder zur Hand nehme, um es versandfertig zu machen, überkommt mich fast Lust, es noch einmal zu lesen. Aber nein, es ist verkauft, und damit Schluss!

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 12,10 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Herrn A. T. in Mecklenburg-Vorpommern über.

Intermezzle (I)

Saturday, 16. October 2010Ich habe mich jetzt doch durchgerungen, mir gelegentlich über meine Zeitgenossenschaft das Maul zu zerreißen. Bislang biss ich die Zähne zusammen, wann immer mir besonders bittere Enttäuschungen begegneten. Zum Beispiel, wenn ich kopfüber aus einer Verehrung in eine Verachtung fallen musste. Offenbar vertrage ich dergleichen Abstürze nun nicht mehr unwidersprochen. Es tut mir leid, wenn das erste Opfer meiner Mäkelei nun gerade ein Bekannter meines Freundes werden muss. Sei‘s drum!

Meine Tageszeitung brachte heute auf ihrer Literaturseite ganzseitig einen Essay, der in der Fußnote als Bearbeitung eines Vortrags ausgewiesen ist, welchen sein Autor, Georg Klein, beim Kulturfestival fliesstext 10 in Ingolstadt hielt. Abgesehen davon, dass ich nichts von „Kulturfestivals“ halte, die im Fließtext untergehen, und schon erst recht nichts von Essays, die auf Vorträge „zurückgehen“, zwingt mich diese Veröffentlichung zu einem knappen Affront.

Das Artikelchen mit der barbusigen Schönen, die offenbar als Eyecatcher herhalten soll [s. Titelbild], damit überhaupt ein Trottel wie ich seinen Blick auf dem Weg zum Interview in der Wochenendbeilage für das knappe Momentchen anhält, das ausreicht, um sich in die ersten Sätze zu verbeißen – dieses Artikelchen also hebt mit folgenden Worten an: „,Was Wörter sind, das wisst ihr?‘ So sprang es mir vor kurzem aus einem zu Recht berühmten Roman entgegen.“ (Georg Klein: Heimat im Wort; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 240 v. 16./17. Oktober 2010, S. 16.) An dieser Stelle dürfte der durchschnittliche SZ-Leser über seinem samstäglichen Frühstücksei, mittelweich gekocht zur nächsten Seite umblättern, um sich dort durch dick und doof ins Twitterlexikon verlocken zu lassen. Nicht so ich, vermutlich Georg Kleins einziger Leser. Ich frage mich: Woher hat er den Satz? Was für ein Buch ist es denn, von dem er da spricht? Und ich erfahre in der sechsten und letzten Spalte, dass der Mann, der diesen Satz angeblich geschrieben hat, kein geringerer als Arno Schmidt sein soll. Das kommt mir spanisch vor, und so steige ich auf meine wackligen Tage auf meine morsche Bibliotheksleiter, erklimme die oberste Sprosse und hieve Zettels Traum herunter. Und was lese ich da, auf Seite 24 unten und Seite 25 oben?

„Was ‚Worte‘ sind, wißt | Ihr – ?“ (Zum Vergleich: ,Was Wörter sind, das wisst ihr?‘ Ich zähle bei einem Satz mit fünf Wörtern fünf Abweichungen!) Wie billig es ist, gerade diesen Satz zu zitieren! Schon Gunnar Ortlepp schnappte sich vor vierzig Jahren in seinem Spiegel-Artikel anlässlich des Erscheinens von Zettels Traum genau diesen Satz, um flott und flüssig mit dem Wälzer fertig zu werden. Aber Klein hatte nicht vier Tage wie der Spiegel-Redakteur, sondern vierzig Jahre eines vermeintlich sorgfältig reflektierenden Intellektuellen Zeit, das Buch zu lesen, gründlich und genau. Unorigineller geht es nun gar nicht mehr. Vermutlich hat Klein sein vorgebliches Schmidt-Zitat aus dritter oder vierter Hand. Aber wenn man schon nicht originell ist, sollte man doch wenigstens richtig zitieren können, oder? Es ist ein Jammer mit dem Niedergang des Zeitungsfeuilletons in Deutschland.

Ob Schmidts dickes Buch zu Recht berühmt ist, darüber zu urteilen steht jedenfalls Georg Klein nicht zu, solange er sich nicht wenigstens als jemand erwiesen hat, der zu lesen versteht. (Vom Schreiben wollen wir hier noch gar nicht reden.)

Artikel-Nr. 0009-0498

Saturday, 16. October 2010Koestler, Arthur: Die Gladiatoren / Sonnenfinsternis / Ein Mann springt in die Tiefe. Drei Romane. M. e. Nachw. d. Autors. Bern / Stuttgart / Wien: Alfred Scherz Verlag, 1960. – 701 & 3 S., 20,7 x 13,3 cm, OLw. m. Deckel- u. Rückenprägung. – Umschlag m. kleinen Randläsionen, Papier altersbedingt gebräunt. – Erste Ausgabe dieser Zusammenstellung mit dem Nachwort. – Die engl. Originalausgaben erschienen u. d. T. The Gladiators (1939), Darkness at Noon (1940) und Arrival and Departure (1943).

Dieses Buch bekam ich vor ein paar Jahren mal von einem über 90-jährigen Herrn geschenkt, der mittlerweile verstorben ist. Er war zeitlebens sehr kulturbeflissen, allerdings galt seine große Liebe eher dem Theater. Zugleich war er sehr sparsam und liebte es, kleine Gefälligkeiten, um die er mich und andere bat, statt mit Geld mit kleinen Geschenken zu entlohnen, wenn eben möglich aus dem scheinbar unerschöpflichen Fundus seines eigenen Krimskrams, ihm selbst unwillkommene Geschenke, für die er angestrengt nach dankbaren Abnehmern suchte. Das klingt nun vielleicht abschätzig, so meine ich es aber keineswegs. Vielmehr hatten diese originellen Kompensationen auch etwas sehr Rührendes, steckte doch immer viel Nachdenken und Kombinieren dahinter. Nach Arthur Koestler hatte er mich einmal völlig ohne jeden erkennbaren Zusammenhang gefragt: Ob ich den denn kennte, was ich von ihm gelesen hätte, was ich von ihm hielte? Da dachte ich gleich: ,Nachtijall, ick hör dir trappsen!‘ Und richtig, ein paar Wochen später kam er mit der dicken Schwarte, drei Romane in einem Band, um die Ecke. [Das Titelbild zeigt die Initialen des Autors im vorderen Einbanddeckel.] Das war insofern eine kleine Enttäuschung, als ich sowohl Die Gladiatoren als auch Sonnenfinsternis in wenn nicht schönen, so doch originellen Einzelausgaben bereits besaß. Na gut, geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul. Und da ich schon dabei bin, Redewendungen vom laufenden Meter abzuspulen, hier gleich die nächste: Ich machte gute Miene zu bösem Spiel.

Der Name Koestler begegnete mir zum ersten Mal, als ich mich für den Spanischen Bürgerkrieg (Juli 1936 bis April 1938) interessierte, auf der Suche nach den wenigen Beispielen gelebter Utopie, nach einer Welt ohne Herren und Knechte, ohne Eigentum und Diebstahl, buddelnd nach dem Strand unterm Pflaster, nach der verlorenen Zeit, als das Wünschen wenn nicht geholfen, so doch immerhin gelindert hat, nämlich den Schmerz über das verlorene Paradies. Arthur Koestler gefiel mir in diesem Zusammenhang insbesondere wegen seiner schillernden Widersprüchlichkeit. In diesem Zusammenhang will ich nicht wieder das berühmte Wort von Conrad Ferdinand Meyer über den Menschen im Widerspruch zitieren, sondern zur Abwechslung mal Pier Paolo Pasolini, der wusste „wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein.“ Dessen Beispiel zeigt ja, dass die Konsequenz eines nach Gewaltlosigkeit strebenden Revolutionärs schließlich in den gewaltsamen Tod führen muss. Wenn Koestler sein Engagement als Kriegsberichterstatter auf Seiten der Republikaner (nicht der Anarchisten um Buenaventura Durutti) im Spanischen Bürgerkrieg überlebt hat, war das wohl mehr Glück als Verstand. Ein Vaterland hat der aus Ungarn stammende Österreicher, deutschsprachige Sohn eines jüdischen Industriellen, der zudem in Englisch und Französisch schrieb, nie gehabt, nicht gekannt und kaum gewollt. Meine ganz große Verehrung für Arthur Koestler setzte aber viel später ein und hatte völlig andere Ursprünge, auf die ich später, anlässlich des Verkaufs anderer seiner Bücher aus meiner Bibliothek, sicher noch einmal zu sprechen kommen werde. (Vorausgesetzt, sie finden einen Käufer.)

Den dritten der hier versammelten Romane, Ein Mann springt in die Tiefe, hätte ich vielleicht doch gern einmal gelesen. Jedenfalls ist der Anfang – und ich bin ein Spezialist für die Ästhetik und Magie von Romananfängen – mindestens überdurchschnittlich gut gelungen: „Na, dann los, dachte der junge Mann, beugte den Oberkörper unbeholfen vor und sprang – es sah mehr nach einem Unfall als nach Absicht aus – in die Tiefe.“ (Ich nenne in meiner ewigen Hitliste der besten Romananfänge gegenwärtig nur 97 besser gelungene!)

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 52,10 Euro geht dieses Buch in den Besitz von M. Sch. in Berlin über.

Artikel-Nr. 0008-1100

Thursday, 14. October 2010Guha, Anton Andreas: Ende. Tagebuch aus dem 3. Weltkrieg. Königstein/Ts.: Athenäum Verlag, 1983. – 181 & 3 S., 20,4 x 12,5 cm, Okt. – Einband knickspurig, unten von Kinderzähnen benagt, aber problemlos noch lesbar. – Erstausgabe. – ISBN 3-7610-8279-7.

Erinnern wir uns. Im April des Jahres 1983 stoppte das Bundesverfassungsgericht mit einer einstweiligen Verfügung die seit dem Vorjahr geplante Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland und knickte so vor der an Massenhysterie grenzenden Paranoia weiter Teile der aufgeklärten Bevölkerung ein. Man darf aber nicht vergessen, dass damals noch längst kein Gorbatschow in Sicht war, um Perestroika und Glasnost auszurufen und den auf mehr oder weniger kleiner Flamme köchelnden kalten Krieg abzulöschen. Die neue Seuche AIDS wurde wenig später durch einen Spiegel-Artikel, den ich auf dem Wartestuhl eines Friseursalons an der Alfredstraße las, salonfähig in den Fluren der Gesellschaft des Spektakels (Guy Debord). Steckte nicht am Ende gar der Papst hinter dieser neuen Pest, die vorwiegend Schwule und promiske Lebeleute betraf? (Johannes Paul II. hatte aber doch gerade erst Galileo Galilei rehabilitiert. Vielleicht bloß zur Tarnung?) Am 22. Oktober versammelten sich im Bonner Hofgarten Hunderttausende, um für Frieden und Abrüstung und gegen den NATO-Doppelbeschluss zu demonstrieren. Insgesamt etwa 1,3 Millionen Menschen bekundeten in der Bundesrepublik Deutschland an diesem Tag ihre Abneigung gegen die Nachrüstung. Dieses Datum markiert somit den Siedepunkt der als „Heißer Herbst“ bekannte gewordenen Jahreszeit 1983.

Insofern wird das hiermit verscherbelte Buch erkennbar als ein typischer „Wellenreiter“. Gut gemeint, aber doch im Rückblick bloß noch komisch: „Die gefährlichste Nachricht aber aus Saudi-Arabien: Die US-Verbände der schnellen Eingreiftruppe sollen so gut wie aufgerieben worden sein. Die Sowjets haben die besseren Nachschubverbindungen. Amerikanische Entsatzversuche aus Stützpunkten in Oman und Somalia scheiterten. Viele Erdölfelder stehen in Flammen.“ (S. 130) Und auf dem hinteren Deckel lesen wir heute staunend: „Chaos, Panik, Durst, Tod, Auflösung aller sozialen Ordnung, in der Luft Millionen Tonnen Staub und Asche. Die Staubpartikel sind Träger der radioaktiven Strahlung, der nichts und niemand entgehen kann.“

Das Buch kommt ja als Tagebuch daher. Und weil mich Tagebücher aller Art, selbst fiktive, zunehmend interessieren, werde ich mir wohl bei Gelegenheit ein Ersatzexemplar zulegen müssen, wenn eben möglich ohne die hier zu beklagenden Kinderzahnbisse [s. Titelbild]. Die Kinder, die diesen Schaden anrichteten, sind mittlerweile vermutlich schon groß und würden sich wundern, wenn sie wüssten, welche Sorgen sich ihre Eltern Mitte der 1980er-Jahre um ihre Zukunft gemacht haben.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch in den Besitz Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.

Artikel-Nr. 0007-0086

Thursday, 14. October 2010Weiss, Ernst: Der Aristokrat. Boëtius von Orlamünde. Roman. Hamburg: Claassen Verlag, 1966. – 229 & 3 S., 20,5 x 12,8 cm, OLw. m. aufgeklebtem Rückenetikett, Fadenheftung. – Einband und Kopfschnitt fleckig, ohne den Umschlag. – Erste Auflage der Neuausgabe. – Die Erstausgabe erschien 1928 u. d. T. Boëtius von Orlamünde (W.-G.², 22).

Bei manchen Büchern vermag ich die Motive, die mich vor langer Zeit zu ihrem Kauf verführten, nicht mehr vollständig zu ergründen. So in diesem Fall. Es muss da am 25. Februar 1982 mehreres zusammengekommen sein, um mir im Antiquariat der Stern-Buchhandlung in Düsseldorf die sechs Mark aus dem Portemonnaie zu kitzeln, die das wenig ansehnliche Buch kostete. Witzig übrigens der mehrstufige Preisverfall, wie er im hinteren Deckel ablesbar ist [s. Titelbild]. Ich habe diese Entwertungskaskade extra nicht ausradiert, denn sie verrät ja einiges über die Verkäuflichkeit des als schwierig verschrienen Autors Ernst Weiss. Wenn man nach ihm die Hand ausstreckt, bekommt man von Kennern schon mal zu hören: „Ernst Weiss? Das wollen Sie sich antun? Aber dann lesen Sie doch lieber gleich Musil!“

Robert Musil kannte ich allerdings schon vergleichsweise wie meine staubige linke Westentasche, Anfang der 1980er-Jahre, wenngleich ich in seinem MoE auch im dritten Anlauf nach einem guten Drittel steckenblieb. Ernst Weiss war mir aufgefallen als Mentor und Geliebter der Rahel Sanzara, deren Roman Das verlorene Kind (1926) ich ebenfalls im Angebot habe. (Ernst Weiss soll zu diesem Buch einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet haben, weshalb er unter W.-G.², 20 als Mitverfasser gelistet ist.) Gut möglich ist allerdings auch, dass ich mich durch den ja nicht ganz üblen Anfang des Buches verführen ließ, und der geht so: „Ich heiße Boëtius Maria Dagobert von Orlamünde, oder besser gesagt, ich nenne mich Orlamünde. Das historische Geschlecht derer von Orlamünde ist im 16. Jahrhundert ausgestorben. Orlamünde ist also hier bloß ein Name. Ich entstamme einem anderen uradeligen Geschlecht, das ich nicht nennen will. Trotz meines hochklingenden Namens bin ich nicht viel. Auch meine Eltern lebten in den erbärmlichsten Verhältnissen. Wußten sie es? Täuschten sie sich? Sie besaßen noch Reste früheren Glanzes, aber sie hungerten, und unser alter Diener David mit ihnen.“ – Ich glaube nachträglich, dass mein Kaufentschluss spätestens nach dem mit „Trotz“ beginnenden Satz, den man sich ja nicht oft genug auf der Zunge zergehen lassen kann, unrevidierbar war.

Was macht der Hinterkopf? Der Hinterkopf sagt bei solch trivial häufigen Schriftstellernamen wie Mann, Walser, Roth oder eben Weiss, dass man doch den Heinrich nicht wegen der Prominenz seines Bruders Thomas vernachlässigen soll, den Robert aus dem Schatten von Martin und all die kleinen Pinscher namens Philip, Eugen, Di[e]ter, Jürgen oder Patrick wenigstens in ein mildes Funzellich treten lassen soll. So auch im Falle Weiss. Wir werden dem Peter seinen selbstzerstörerischen Opfermut niemals vergessen – aber was kann denn der erstgeborene Ernst dafür? Vielleicht wollte ich mit dem Kauf dieses Aristokraten-Romans dem Heiligen des Proletariats eins auswischen? Wenige Tage später, am 10. Mai 1982, ist Peter gestorben.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch (mit den drei gleichzeitig bestellten) in den Besitz von Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.

Artikel-Nr. 0006-0096

Thursday, 14. October 2010Die Geister des gelben Flusses. Chinesische Märchen. Aus dem Chinesischen und mit Anmerkungen von Richard Wilhelm. Mit einem Nachwort von Prof. Dshu Bai-Lan [in anderer Transkription Zhu Bailan] von der Nanking-Universität (d. i. Klara Blum). Rudolstadt: Greifenverlag, 1955. – 363 & 1 S. m. 8 ganzseitigen Abb., 19,5 x 13,0 cm, OLw., Fadenheftung. – Ohne den OschU. v. Hans Jordan. – Einband unfrisch. – Lizenzausgabe vom Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf für die DDR. – Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 384-220/11/55 – „Der Vertrieb nach Westberlin und Westdeutschland ist nicht gestattet.“ [Erfolgt nun aber doch, allen Restriktionen früherer Zeiten zum Trotz.] – Mit einer Widmung in Bleistiftschrift auf dem Vorsatz: „F. / l. Döchting | zum 15. 5. 1960 | herzlichst überreicht | von den | Parentes nominales [Nenneltern].“

Da ich jetzt das Buch nach Jahren wieder in die Hand nehme, scheint es mit vor allem wegen dieser verschollenen Klara Blum (1904-1971) erheblich und erwähnenswert. Mit diesen begeisterten Worten singt sie die Lobeshymne dieser aus dem chinesischen Volksmund geschöpften Geschichten: „Überwältigend zeigt sich in vielen Märchen der geniale Schönheitssinn des chinesischen Volkes. Welche Fülle, welche Feinheit der Einbildungskraft hat sich diese schmerzensreiche Nation noch in ihrem bittersten Elend bewahrt! Wie zart und duftig und verhalten spöttisch ist das Märchen von den Blumenelfen! [S. 106-110] Wie anmutig schwebt die Mondfrau vorüber, sie, die von manchen Chinesinnen als Vorläuferin der Frauenemanzipation angesehen wird [S. 45 f.]. Welche Musik der Farben läßt der Magier Morgenhimmel spielen, der verkörperte Wunschtraum, ein Mensch zu sein, dem alles gelingt [S. 67-71]. Und wie leuchten die wundertätigen Perlen der Drachenprinzessin, die wundertätigen Perlen der chinesischen Phantasie in der Nacht des leidenden Volkes, während es allmählich die Kräfte sammelte, seiner Nacht und seinen Leiden ein Ende zu machen! [S. 124-128]“ (S. 356).

Richard Wilhelm, der Doyen der Sinologie in Deutschland und trotz aller heutigen Einwände wegen seiner mangelnden Kenntnisse, etwa des Taoismus, und seiner von einem missionarisch Protestantismus getrübten Sicht auf Zhōngguó, das Reich der Mitte, auch aus heutiger Sicht mit seinen Übersetzungen des I-Ging und Tao Te King der wohl wirkmächtigste Pionier der China-Forschung in Deutschland, hat eine erste, noch schmale Sammlung chinesischer Volksmärchen unter diesem Titel zuerst 1926 als Heft 66 der Kranz-Bücherei im Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt am Main herausgebracht. Da ich dieses schmale Bändchen nicht kenne, vermag ich nicht zu sagen, ob der „Bildschmuck nach chinesischen Motiven von Josefine Fleck“, den es laut Beschreibung enthält, mit den acht anonymen Abbildungen identisch ist, die die mir vorliegende Ausgabe von 1955 zieren. [Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus der Abbildung Der Hagelgott (S. 15).] Zum Abschied gebe ich hier die als „Kindermärchen“ einsortierte Geschichte Wer ist der Sünder? (S. 14) wieder, die das uralte Motiv des ,Wetterurteils‘ variiert:

»Es waren einmal zehn Bauern, die gingen miteinander über Feld. Sie wurden von einem schweren Gewitter überrascht und flüchteten sich in einen halbzerfallenen Tempel. Der Donner aber kam immer näher, und es war ein Getöse, daß die Luft ringsum erzitterte. Kreisend fuhr ein Blitz fortwährend um den Tempel her. Die Bauern fürchteten sich sehr und dachten, es müsse wohl ein Sünder unter ihnen sein, den der Donner schlagen wolle. Um herauszubringen, wer es sei, machten sie aus, ihre Strohhüte vor die Tür zu hängen; wessen Hut weggeweht werde, der solle sich dem Schicksal stellen. – Kaum waren die Hüte draußen, so ward auch einer weggeweht, und mitleidlos stießen die andern den Unglücklichen vor die Tür. Als er aber den Tempel verlassen hatte, da hörte der Blitz zu kreisen auf und schlug krachend ein. – Der eine, den sie verstoßen hatten, war der einzige Gerechte gewesen, um dessentwillen der Blitz das Haus verschonte. So mußten die neun ihre Hartherzigkeit mit dem Leben bezahlen.«

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch (mit den drei gleichzeitig bestellten) in den Besitz von Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.

Artikel-Nr. 0005-0219

Wednesday, 13. October 2010Franquin, André: Schwarze Gedanken. Hamburg: Carlsen Verlag, 1990. – 191 & 1 S., 18,0 x 11.0 cm, Okt. – Ohne Titelseite, sonst solides, sauberes Exemplar. – 1. Auflage. – Die Originalausgaben erschienen 1981 u. 1984 u. d. T. Idées Noires no 1- no 3 bei Audie Fluide Glacial in Paris. – Carlsen Pocket, Bd. 2. – ISBN 3-551-79002-7.

André Franquin (1924-1997) ist so etwas wie der finstere Schatten des anderen bedeutenden Großmeisters der Comic-Kunst aus Belgien, des freundlichen Hergé mit seinem Welterfolg Tintin (deutsch als Tim und Struppi berühmt und geliebt). Sein böser Stift übte sich zunächst an Spirou und Fantasio, um dann mit seiner ersten eigenen Kreation Gaston ganz zu sich selbst zu finden. Franquin ist ein Großmeister des Schwarzen Humors, und wenn es zu André Bretons Zeiten schon Comics gegeben hätte, wäre Franquin gewiss in dessen berühmte Anthologie aufgenommen worden.

Auch ganz wörtlich arbeitet Franquin mit sehr viel Schwarz [s. Titelbild, Ausschnitt aus S. 191 des hier veräußerten Buches – © Carlsen Verlag, Hamburg]. Das Männlein, das sich unter diesem im Schwarzen kriesenden Geier von dannen pirscht gen schwarzem Horizont, dieses Männlein muss aus urheberrechtlichen Gründen hier leider unterschlagen werden.

Franquin litt übrigens zeitlebens an Depressionen. Ob wegen oder trotz seiner makaber-witzigen Bildgeschichten, das wird ein ewiges Rätsel der Geschichte der „Neunten Kunst“ bleiben.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch (mit den drei gleichzeitig bestellten) in den Besitz von Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.

Artikel-Nr. 0004-0839

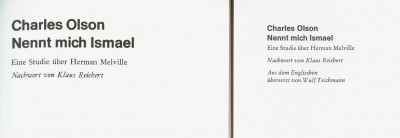

Wednesday, 13. October 2010Olson, Charles: Nennt mich Ismael. Eine Studie über Herman Melville. Nachw. v. Klaus Reichert. [A. d. Am. v. Wulf Teichmann.] München: Carl Hanser Verlag, 1979. – 132 & 4 S., 20,2 x 13,2 cm, Okt. – Einband nachgedunkelt bzw. lichtrandig, innen gut. – Erste Ausgabe dieser Übersetzung. Beiliegend eine lose Titelei mit dem Hinweis auf den Übersetzer – Erschienen in der Schriftenreihe Literatur als Kunst, hrsg. v. Walter Höllerer. – Die amerik. Originalausg. des ersten Buches von Charles Olson erschien 1947 u. d. T. Call Me Ishmael bei City Light Books in San Francisco. – ISBN 3-446-12738-0.

Was hier in wenigen Zeilen an großen Namen aufgefahren wird, ist schon imposant. Charly Olson dürfte mir erstmals über den Weg gelaufen sein, als ich mich mit dem Komponisten John Cage beschäftigte, der natürlich im Zusammenhang mit meinen Zufallsforschungen interessant für mich werden musste. Habe ich irgendwo gelesen, dass Olson der Erfinder des Ausdrucks post-modernism war, oder verwechsle ich ihn da mit Robert Creeley? Seine Melville-Studie hat mich jedenfalls hervorragend eingestimmt auf meine erste, dann doch gescheiterte Moby-Dick-Lektüre, aber das ist ein anderes Thema und betrifft ein größeres Buch.

Klaus Reichert hätte ich gern einmal persönlich kennengelernt, ich kann die Zusammenhänge, in denen der Anglist als Übersetzer und Vermittler meine Leserouten kreuzte, gar nicht mehr alle hersagen. Da er bereits 1965 ein edition-suhrkamp-Bändchen mit Gedichten von Olson als Herausgeber und Übersetzer betreut hat, läge die Vermutung nahe, dass auch dessen Call Me Ishmael von Reichert übertragen wurde. Hier hat aber das Lektorat von Hanser offenbar geschlampt, denn auf dem Titel fehlt jede Angabe zum Übersetzer [s. Titelbild, links], und auch im rückseitigen Impressum sucht man diesbezügliche Angaben vergeblich.

Das hat nun offenbar – und durchaus verständlicherweise – dem tatsächlichen Übersetzer Wulf Teichmann ganz und gar nicht gefallen. Und so musste der Verlag die vervollständigte Titelei als 14,7 x 10,5 cm großes Zettelchen dem Buch beigelegt werden [s. Titelbild, rechts]. Meist gehen solche Zettelchen mit den Jahren irgendwann verloren, deshalb werden sie gelegentlich sogar – wenn nämlich die „vergessenen“ Mitarbeiter hartnäckiger auf ihrem Recht bestehen – im Buch festgeklebt. Nun, das hatte Wulf Teichmann 1979 vielleicht nicht mehr nötig, als Übersetzer so bekannter Autoren wie Alexander Trocchi, Oscar Wilde, Peter Ustinov, Alan Silitoe, Thomas Pynchon, Isaac Bashevis Singer, Ross Macdonald, Charles Bukowski, Erica Jong, Eric Ambler und Virginia Woolf. Aber bereits bei Teichmanns Übertragung von Ustinovs Krumnagel von 1971 hatte der Verlag (damals die DVA in Stuttgart) ihn zu erwähnen vergessen. Vielleicht ging es bei Olson nun ums Prinzip? Verständlich. Die Leistung der (guten) Übersetzer wird noch immer nicht ausreichend gewürdigt. Und Teichmann ist ein sehr guter!

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 27,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von G.-M. J. in Zürich über.

Artikel-Nr. 0003-0348

Tuesday, 12. October 2010Asquith, Cynthia: Ein Leben mit Tolstoj. Die Ehe der Gräfin Sofja mit Leo Tolstoj. A. d. Engl. v. Arno Dohm. München: Biederstein Verlag, 1962. – 361 & 3 S. u. 4 Kunstdrucktaf., 20,7 x 12,4 cm, OLw. m. aufgeklebtem Rückenetikett, im OSchU., Fadenheftung. – Der Umschlag unfrisch, etwas rissig, mit Spuren von Klebefilm [s. Titelbild], das Buch selbst sehr gut erhalten. – Erste Ausgabe d. deutschen Übers. – Die engl. Originalausgabe erschien 1961 [recte: 1960] u. d. T. Married to Tolstoy bei Houghton Mifflin in Boston.

Immerhin wollte ein Essener Antiquar vor wohl annähernd 25 Jährchen auch schon vierundzwanzig Westdeutschmark von mir, für dieses angeknüselte Exemplar der Ehegeschichte des Grafen mit dem ewigen Krieg zum ewigen Frieden im Gepäck.

Die Geschichte, die Lady Cynthia Mary Evelyn Asquith (1887-1960), sonst eine Verfasserin von Gespenstergeschichten, in ihrem wohl ambitioniertesten Buch erzählt, ist ja nun jüngst wieder einem größeren Publikum durch die Verfilmung von Michael Hoffman in Erinnerung gebracht worden; oder meinetwegen dem größten Teil des ohnehin schon kleinen Publikums, das sich für dergleichen überhaupt noch interessiert, erstmals zu Gemüte geführt worden. Und wenn sie in der verfilmten Version eine gewisse Aufmerksamkeit erfuhr, dann lag das vermutlich weniger an den einst so aufregenden ,Prinzipien‘ des Grafen Tolstoi, an denen sich seine Gattin aufrieb und die sie schier zur Verzweiflung trieben, als vielmehr an den mimischen Befähigungen von Helen Mirren, die die Sofia darstellen durfte. Dass Eheständigkeit bei aller ausgefransten Alleingangserziehungskunst überhaupt noch eine Gegenwart hat, von der Zukunft ganz zu schweigen, das ist doch ein kleines Wunder, nicht unbedingt von des Grafen Gnaden.

Ich frage mich, ob es ein besser dokumentiertes Beispiel für den ehelichen Zank gibt, als dieses Buch. Jeder Gatte und jede Gattin, jedes Ehepaar, das sich bis auf Blut zankt, sollte verpflichtet werden, dieses Buch zu lesen, wieder und wieder, bis ihm endlich alle Lust, zu zanken, ausgetrieben ist. Wenn man aber dieses Buch als Single liest, so wird man sich bestätigt finden, diese Hölle auch künftig in weitestem Bogen zu umgehen. „Jedem Zank folgte eine leidenschaftliche Versöhnung. Einmal meint sie danach: ,Ich könnte sterben vor Glück und vor Demut in Gegenwart eines solchen Mannes … Ich liebe ihn bis zum äußersten von ganzem Herzen.‘ Zwei Tage später klagt sie, ihr sei zumute wie ,einer Teufelin in Gegenwart eines Heiligen‘.“ (S. 48).

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 53,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von A. B. in Workum (Niederlande) über.

Artikel-Nr. 0002-1186

Tuesday, 12. October 2010Eugenides, Jeffrey: Die Selbstmord-Schwestern. Roman. A. d. Am. v. Mechthild Sandberg-Ciletti. Berlin: Byblos Verlag, 1993. – 210 & 2 S., 21,4 x 13,8 cm, goldgepr. OPb. m. OSchU. – Kopfschnitt etwas nachgedunkelt, sonst gut. – Erste Ausg. d. dt. Übers. – Die am. Originalausg. ersch. zuerst 1993 u. d. T. The virgin suicides bei Farrar, Straus and Giroux in New York. – ISBN: 3-929029-12-X.

Als ich das Buch kaufte, kurz nach seinem Erscheinen, häuften sich mal wieder die vorzeitigen Abdankungen in meinem allernächsten Bekanntenkreis. Es scheint, dass ich Suizidanten geradezu anziehe wie das Fliegenpapier die Stubensurrer. Schrrrr – und flapp! Bitte, ich will jetzt nicht makaber klingen, das Thema ist ja aller Ehren wert. Vielleicht ist der Selbstmord das Dessert der Endzeit-Gourmets. Zusammenhänge? Bitteschön. In einem meiner Bücher der Bücher, eins von denen, die ich nie verkaufen werde, stieß ich anno Tobak auf den Hinweis: „morgenthaler, w., letzte aufzeichnungen von selbstmördern, 1945“ (S. CCI). Solche authentischen Hinterlassenschaften zeugen doch vermutlich von ehrlicheren Einsichten in die kompromisslose Ausweglosigkeit eines Daseins, als der Roman eines Mannes, der sich nicht umbringen, sondern bloß reüssieren will als Romancier, und sei’s unter Aufbringung aller spektakulären Mittel, Mord und Totschlag, gar Selbsttotschlag, noch dazu von ganzen Geschwistergruppen. (Eugenides wird ja hierzulande als würdiger Konkurrent und früher Freund von Jonathan Franzen verkauft.)

Aber ich will nicht ungerecht sein. Ich habe das Buch kurz nach Kauf in wenigen Tagen ,verschlungen‘, wie man so sagt. Aus unerfindlichen Gründen klebte zwischen den Seiten 54 und 55 ein Post-it mit der Notiz: „Hallo Jacinta, hallo Susanne! Wir könnten uns evtl. etwas verspäten. Wartet unbedingt! Manuel + Ulla“. Wenn ich mich heute frage, warum Gijs Sierman für ihre (seine?) Umschlaggestaltung [s. Titelbild] ein Puzzle-Raster gewählt hat, muss ich gestehen: Ich weiß es nicht. Ich weiß es vielleicht nicht mehr. Eventuell hätte ich auf diese Frage eine Antwort geben können, vor Jahr und Tag, knapp nachdem ich das Buch gelesen habe. Aber immerhin hatte ich das Buch doch nicht sofort nach der Lektüre vergessen, denn als ich Jahre später den wundervollen Film Lost in Translation von Sofia Coppola sah, erinnerte ich mich sehr gut, dass diese Regisseurin mit einer Verfilmung des Eugenides-Romans debütiert hatte. (Diese Verfilmung habe ich allerdings bis heute nicht gesehen.)

Wenn ich heute, kurz vorm Abschied, das Buch willkürlich aufschlage, fällt mein blasser Blick, unschuldig wie er immer ist, auf den Satz: „Letztlich war es nicht der Tod, den sie überraschend fand, sondern die Hartnäckigkeit des Lebens.“ – Yeah, mijnheer, das finde ich ebenso.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 25,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von R. H. in Düsseldorf über.

Ausverkauf en détail

Tuesday, 12. October 2010Probehalber habe ich mal ein Stück aus meiner Bibliothek nahezu an mich selbst verkauft, um für das künftige Prozedere dieser neuen Selbstdarstellungsweise einen verbindlichen Rahmen zu konstituieren.

Der Kunde resp. Käufer erhält neben dem Buch eine Musterrechnung und auf deren Rückseite ein Musterzertifikat zu seinem erworbenen Unikat aus der streng limitierten Auflagenarbeit Bibliothek des Revierflaneurs.

Gleichzeitig erscheint zum Abschied hier ein Artikel über das veräußerte Buch – mit einer präzisen bibliographisch-antiquarischen Beschreibung, einer kurzen Erklärung, wie und warum es in meinen Besitz gelangte, einer grundsätzlichen Bewertung des betreffenden Werks bzw. seines Autors aus meiner heutigen Sicht, einer sehr persönlichen Liebeserklärung an das spezielle Buch und einem Abgesang in Heller und Pfennig.

Die Preise, zu denen ich meine Unikate im Rahmen dieser Auflagenarbeit feilbiete, sind freibleibend. Interessanterweise spiegelt ja die Reihenfolge des Abverkaufs, der Stück für Stück in meinem Weblog unter der Rubrik Ausverkauf nachvollziehbar ist (und bleibt), einen allgemeinen Trend, die gegenwärtige Mode unter hiesigen Lesern (oder immerhin Käufern), das populäre und aktuellste Interesse wider. Der auf diese Weise ausgefilterte Bodensatz wird aber, je konzentrierter desto kurioser, in seinem Verkaufswert steigen, denn die Erwerber der letzten verbleibenden Stücke sind die eigentlichen Helden dieses nicht auf Durchschnittlichkeit, sondern aufs Extreme zielenden Kommerzexperiments. Dies wird sich gewiss auch in der Kuriosität der Abschiedsgrüße an die letzten Bücher widerspiegeln. Somit ist nicht nur jedes der auf diesem Weg und auf diese Weise veräußerten Bücher ein Pinselstrich zu meinem intellektuellen Selbstporträt und zugleich ein Dokument unserer Kultur in dieser Zeit; sondern es ist auch die von mir nur mittelbar und begrenzt beeinflusste Reihenfolge, in der die Perlen meiner Bibliophilie hier von der Schnur gezogen werden, die uns ein markantes Zeugnis unserer gegenwärtigen Denkungsart, unserer Vorlieben und Abneigungen ausstellt. Zukünftig wird man jedenfalls sagen können: Je höher die Abverkaufsnummer, desto exquisiter, abgedrehter, freakiger der Geschmack des spät berufenen Erwerbers. (Oder, für Blöde: Je später die Buchkäufe, desto höher die Preise!)

Mit Beginn dieser Internet-Verscherbelung einer Bibliothek, die als Ganze ein unersetzliches Kunstwerk ist, sind genau 1.475 Bücher lieferbar. Die komplette Verkaufsedition ist vorweg auf 3.333 Bücher limitiert. Sie soll – abzüglich der bis dahin veräußerten Bücher – bis spätestens zum 31. Dezember 2011 verfügbar sein.

Artikel-Nr. 0001-1535

Tuesday, 12. October 2010Valentin, Karl: Sturzflüge im Zuschauerraum. Der gesammelten Werke anderer Teil. Hrsg. v. Michael Schulte. M. e. Vorw. v. Kurt Horwitz. München: R. Piper Verlag, 1969. – 308 & 3 S. & 17 unpag. Kunstdruck-Taf. m. 22 Abb., 20,4 x 12,2 cm, OLw. m. montierten Leinenrücken- u. -deckelschildern, Fadenheftung. – Ohne den OSchU., Einband etwas angestaubt, an den Gelenken minimal eingerissen, eine Ecke bestoßen, Schnitt angestaubt, Bleistiftwidmung auf Vorsatz, leicht muffig, insgesamt noch gut. – Erstausgabe dieser Zusammenstellung.

Die Anschaffung dieses Buches fällt wohl in die Zeit, als ich Karl Valentins filmisches Werk mittels VHS-Videocassetten ,aufarbeitete‘. Das dürfte so Anfang der 1980er-Jahre gewesen sein. Was mich damals in Bann schlug, war die Totalität seines Gesamtwerks als eine alle Lebensbereiche durchdringende Besessenheit. Er war ja nicht bloß Schriftsteller, Komiker, Sänger, Musiker, Tänzer, Pantomime, Kostümschneider, Maskenbildner, Schauspieler, Stimmenimitator, Kunstraucher, Hanswurst, Dadaist, Surrealist usw., sondern auch noch Filmregisseur, Hörspieldramaturg, Requisiteur, Photograph, Sportler, Akrobat, Chef & Geliebter (von Liesl Karlstadt), Tierzüchter, Dompteur, Dressurreiter und nicht zuletzt Museumseinrichter. Sein legendäres Karl-Valentin-Museum verfolgte mich als Phantom einer optimalen Antibürgerwohnung. Es in der Realität anzuschauen – denn es gibt ja wohl eine Touristenattraktion dieses Namens in München –, das kam für mich gar nicht in Betracht; erstens, weil ich meine phantastische Imagination um keinen Preis mit der sicher ernüchternden Realität konfrontieren wollte, und zweitens, weil ich ohnehin nicht reise. Aber ich baute mir desto lieber in meinem Souterrain in der Frankenstraße 215 mein eigenes Kuriositätenkabinett zusammen, das zugleich zur Bühne meiner Literarischen Soireen XXIX bis CIV (1. November 1991 bis zum 1. August 2008) werden sollte. Zuvor aber benamste ich meinen zweiten Sohn nach ,Karl dem Großen‘.

Irritierend bis heute erscheint mir an Valentin zweierlei. Erstens, dass er es vermochte, eine dermaßen avancierte, geradezu avantgardistische Komik unbemerkt ganz nah ans ,gemeine Volk‘ heranzuschmuggeln. Und zweitens, dass ein Mann von dieser Herzensgüte – denn wie soll man ohne Herzensgüte ein erfolgreicher Humorist sein? – dermaßen herzlos mit seinen engsten Mitmenschen, hier: besagter Liesl Karlstadt umgehen konnte.

Das anlässlich dieses Abschieds von einem schönen Buch besonders zu würdigende Detail ist rein äußerlich, die beiden auf Deckel und Rücken montierten Papieretiketten, vorn die ineinander verschlungenen Initialen [s. Titelbild]. Dabei fällt mir auf, dass K ja nun nicht nur der erste Buchstabe von Karl, sondern auch von Karlstadt ist. Aber wir wollen die Buchstabenmystik nicht zu weit treiben: Liesl hieß mit bürgerlichem Namen Elisabeth Wellano.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Valentin Hessling über. [In diesem Fall wurde der Rechnungsbetrag bereits beglichen von Ursula Heßling anlässlich des heutigen, 25. Geburtstags unseres Sohnes.]

Abschied von meiner Bibliothek

Saturday, 09. October 2010Mit vierzehn Jahren kaufte ich von meinem Taschengeld, drei D-Mark wöchentlich, meine ersten eigenen Bücher. In der Buchhandlung Neher im Eckhaus Rüttenscheider Straße 75 in Essen, drei Minuten von der elterlichen Wohnung im Süthers Garten entfernt, kosteten die billigsten Taschenbücher von rororo, dtv oder aus der Fischer-Bücherei damals 2,80 DM. Bis dahin hatte sich die Leseratte, die ich immer schon war, aus den objektiv überschaubaren, subjektiv als unerschöpflich empfundenen Beständen der Stadtbibliotheks-Filiale im Rüttenscheider Sparkassenhaus versorgt, zu der man über einen Aufzug und durch lange, merkwürdig riechende Flure gelangte: ,Vorsicht, nicht stürzen! Heute frisch gebohnert!‘ Ich lieh gern aus, aber die Rückgabe nach vier Wochen war häufig mit Wehmut verbunden, nämlich immer dann, wenn ich mich in einem Buch verloren hatte. Dann riss ich mir vor der Theke, hinter der eine distinguiert-vertrocknete Bibliothekarin hockte, ein Stück meiner selbst aus der Seele. Für eine halbe Ewigkeit, denn damals waren ja ein paar Monate schon eine sehr lange Zeit, keimte in mir das unstillbare Verlangen, irgendwann einmal selbst viele Bücher zu besitzen. Wieviele Bücher? Jedenfalls genug. Was wäre denn aber jemals wohl genug? Das würde sich wohl einstmals erweisen. So legte ich in zunächst bescheidenen wöchentlichen Taschenbucherwerbungen den Grundstock zu meiner hoffentlich irgendwann einmal unübertrefflich großen, vor allem aber unfassbar inhaltsreichen Bibliothek.

Die Bücher, die ich las, verdrehten mir den Kopf, machten mich rebellisch, ließen mich an der Schulweisheit zweifeln und bald auch an der Schule selbst verzweifeln, warfen mich aus der Bahn und hätten zweifellos im Handumdrehen eine gescheiterte Existenz aus mir werden lassen, wenn eben diese scheinbar so schädlichen Bücher mich nicht zugleich doch auch mit einer gewissen Belesenheit ausgestattet hätten, die mir in einem eher zufällig zustande gekommenen Bewerbungsgespräch in der größten Buchhandlung am Platze trotz fehlender Abschlusszeugnisse das Wohlwollen des Geschäftsführers verschaffte, damit einen Ausbildungsplatz und in den folgenden siebzehn Jahren eine Karriere als Buchhändler, die mich in die glückliche Lage versetzte, meine private Bibliothek zu erweitern, in einem Maße, was die Menge betrifft, und in einer Weise, was die Qualität angeht, wie ich’s mir zuvor niemals hätte träumen lassen. Damit wir uns recht verstehen: Ich habe mir in diesen langen Jahren meiner buchhändlerischen Tätigkeit niemals auch nur ein einziges Reclamheft widerrechtlich angeeignet. Wohl aber habe ich alle Vorteile genutzt, die sich mir so nah an der Quelle boten: vom Kollegenrabatt über die Leseexemplare bis hin zu der rechtzeitigen Information über interessante Neuerscheinungen. Aber der Sinn stand mir nicht allein nach den jeweils aktuellsten Provokationen, sondern ich versorgte mich auch auf Flohmärkten und aus Antiquariaten mit verschollenen Kuriositäten vergangener Widerständigkeit. Und während ich nebenher an meinem eigenen ,Meisterstück‘ arbeitete, dem vieltausendseitigen Buch Zufall (unveröffentlicht), metastasierte mir unter der Hand eine wildwüchsige ,Zufallsbibliothek‘ zum Monstrum.

Damit ich’s nicht vergesse! Neben diesem Leben als Bücheran- und -verkäufer (sowie nebenbei natürlich auch Bücherleser) lebte ich noch das frisch fromm fröhlich freie Leben eines unpapierenen Liebhabers, Ehemanns und Kindsvaters, als hungriger, durstiger, politischer, ästhetischer, friedliebender, kampflustiger, ängstlicher, kranker, trotzköpfiger, zweifelnder, verbitterter, großmäuliger, unmäßiger, süchtiger, handzahmer, waidwunder, vergesslicher, wetterwendischer, sturer, nachtragender, kompromissloser, anbiedernder, gnadenloser, katzbuckelnder, hochfahrender, widersprüchlicher, konsequenter Durchschnittstrottel der extraordinären Art. Dieses mit sich selbst identische Doppelleben wäre umsonst gelebt, hätte es nicht seinen Eindruck geschunden und würde es nicht seinen Ausdruck finden: in eben meiner unvergesslich individuellen Bibliothek. Jede Anschaffung war ja das Testament einer überschäumenden, orgasmischen Erkenntnis-Euphorie: Das ist es! Und wie ich diesen ständig wachsenden Fundus durch all die Jahre mit mir geschleppt habe, vom Süthers Garten in die Friederikenstraße, von hier in die Steinhausenstraße, von dort in die Giesebrechtstraße, von hier in die Carmerstraße (Geburt zweier Kinder), von dort in die Huffmannstraße (Geburt eines Kindes), von hier in die Trappenbergstraße (Geburt zweier Kinder), von dort in die Frankenstraße, von hier in die Messelstraße und von dort zuletzt hierher in die Oberstraße – das ist eine nahezu unglaubliche, jedenfalls heroische Geschichte, die zu erzählen mir aber meine angeborene Bescheidenheit zumindest an dieser exponierten Stelle verbietet. Und nun? Jetzt stehen all diese abertausend Bücher halbwegs sicher in einer Halle nahebei und werden Stück für Stück erfasst, wie die Rekruten vor der Schlacht. Kanonenfutter! Ich habe mich entschlossen, mich von jedem einzelnen von ihnen zu trennen. Was dereinst so hochfahrend aufgebaut wurde, muss nun peu à peu wieder abgetragen werden. Aber kommentarlos? Doch weißgottnicht! An den Kommentaren soll es nicht hapern.

Und wie? Dieser Bücherberg verdient es doch wohl, ebenso liebevoll und bedächtig abgetragen zu werden, wie er einst aufgeschichtet wurde, oder? Mein letzter Umzug war nicht nur für mich persönlich, sondern erst recht für meine Bibliothek eine Beinahe-Katastrophe, ein traumatisches Desaster erster Ordnung. Was ich aus der Garage in der Frankenstraße noch mit knapper Not in den Keller in der Messelstraße hinübergerettet hatte, das fand nun in der jetzigen Wohnung überhaupt keinen Platz mehr. In einhundertdreiundfünfzig Kartons verpackt, schwebte der größte Teil meiner erlesenen, mit unsäglicher Mühe aus tausendundeinem Zufallsglück zusammengetragenen Büchersammlung über einem Abgrund aus Verschimmeln, Vermodern und Vergessen. Wohin damit? Unsere neue Wohnung hatte bloß wenige Zimmer, noch weniger fensterlose Wände, tiefe Decken. Wohin mit meinen seitenreichen Schätzchen? Tageweise befiel mich Panik. Da konnte ich fünfzig Kisten in Rolf Rexhausens Konsumanstalt an der Theodorstraße zwischenlagern. Für weitere knapp vermessene vierzig Kisten wurde mir die befristete Unterbringung im Venusweg avisiert. So verlockend der Straßenname sein mochte, so finster bleckte doch die Perspektive mit den fauligen Zähnen, dass meine lieben Bücher dort in unerreichbare Ferne verrückt sein würden! – Trübselig saß ich mit unserer Hündin Lola an einem nasskalten Septembermorgen auf einer der beiden Bänke paar Meter neben unserer neuen Wohnung auf der Hundekackwiese, als mein Minuten später entzückter Blick auf den Garagentoren vis-à-vis zu ruhen begann, wo ein Zettelchen meine erwachende Aufmerksamkeit fesselte. Was war denn das? Ein glückliches Geschick! – Dort hinten sind sie nun untergebracht, meine ungeschätzten, unschätzbaren Lieblinge, tausendundeine Köstlichkeit, geschöpft mit bittrer Zunge aus dem Sumpf des Niedergangs, der Vermoderung, dem ewigen Vergessen entrungen. Ist denn nicht der Titel ,muffig‘ ein Ehrenzeichen, Siegel vielmehr der Unvergänglichkeit? Otto hieß, glaube ich, der Suhrkamp-Vertreter, der dem Staub nachsagte, das beste Konservierungsmittel für Bücher zu sein.

Tausendfünfhundert meiner vielfach liebkosten Bücher habe ich mittlerweile sorgfältig eingetragen in meine persönliche Liste bei ZVAB. Das ist nur ein Bruchteil, aber immerhin schon einmal ein Anfang. Achtundvierzig Bücher habe ich auf diesem Wege vom 9. Mai bis zum 7. Oktober dieses Jahres verkauft, für 1.221,50 Euro. Ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger Geld ist, als ich zum Erwerb dieser Bücher einmal, einstens, ehedem eingesetzt habe. Das ist mir auch etwas gleichgültig, nicht wenig, nicht viel, kaum einerlei, mehrenteils wurscht, überdies schnuppe! Doch so kann es ja nicht weitergehen, kaum mit meinen armen Büchern, erst recht nicht mit mir, der ich doch ein Könner bin. Was ich kann, das ist: Bücher erkennen. Bücher finden, Bücher lesen, Bücher bewerten und schließlich auch Bücher verkaufen, denen ich meinen Stempel aufgedrückt habe – und denen ich künftig mein Urteil mit auf den Weg geben werde. – Und das wird diese Bücher adeln in einem Maß, das seinesgleichen suchen wird. (Auf den Weg? Ja, auf welchen Weg denn? Selbst diese Frage zu beantworten wird kostbarer sein, als den Weg zu beschreiten.) Und darum habe ich mich heute entschlossen, meinen Büchern künftig einen Abschiedsgruß mit auf den Weg zu geben, sowohl ganz materiell in Gestalt eines Zertifikats in der jeweiligen Büchersendung an den zahlenden Käufer, als auch virtuell, parallel als Artikel in meinem Weblog. Da wird die Rede sein von den Umständen und Zusammenhängen des Bucherwerbs, von den Erfahrungen meiner Lese, von Hinter- und Vordergründen, von Assoziationen und Dissoziationen, von Crash und Crux. Die leere Gemengelage des Ver- und Missverstehens wird hier, auf diesen Fundamenten, Höhen, Tiefen und Zwischensphären ihr Stelldichein feiern mit der Hohlheit des Understatements. So mag der Ausverkauf des vom Munde meiner Kinder bitter abgesparten Geistesschatzes doch noch die eine oder andre Süßigkeit zu ihrem Troste abmelken. – Sei’s drum; koste es, was es wolle!