Über Auschwitz habe ich viel gelesen; vermutlich mehr, als einem Menschen verträglich ist, wenn er sich einen unbefangenen Blick auf seine Mitmenschen erhalten will. Was in der Vergangenheit geschah, ist ja niemals vorbei. Und was Menschen einander einmal angetan haben, das kann sich jederzeit wiederholen, ganz gleich, mit welchen Nie-wieder-Mantras wir uns unterdessen in den Schlaf wiegen mögen. Die einmal ausgemessenen Dimensionen des Schrecklichen kann keine Macht der Welt wieder zurechtstutzen auf ein erträglicheres Maß. „Bewältigen“ kann man das Geschehene nicht, ebensowenig den Tätern verzeihen; schon gar nicht, wenn man zu den Opfern gehörte wie Rudolf Vrba, dessen zuerst 1963 in englischer Sprache erschienene Erinnerungen I Cannot Forgive der Verlag Schöffling & Co. im vorigen Jahr in einer kommentierten Neuübersetzung herausgegeben hat.

Dieses Buch gesellt sich zu den Berichten beredter Augenzeugen wie Imre Kertész (15 Jahre alt bei der Ankunft in Auschwitz), Primo Levi (24), Wieslaw Kielar, Tadeusz Borowski oder Shlomo Venezia (alle 20), die jeder auf eigene Weise versucht haben, das Grauen dieses Un-Ortes in veröffentlichten Erinnerungen begreifbar zu machen. Der gebürtige Slowake Rudolf Vrba (eig. Walter Rosenberg) kam als 17-Jähriger über das Vernichtungslager Maidanek nach Auschwitz und überlebte dort in verschiedenen Teilen des Lagers und in unterschiedlichen Positionen nahezu zwei Jahre, bevor ihm als einem der ganz wenigen Menschen überhaupt am 10. April 1944 mit seinem Mithäftling Alfréd Wetzler die Flucht gelang.

Die meisten konkreten Details seiner Erzählung waren mir aus den vielen Berichten und Beschreibungen des größten Menschenvernichtungslagers der Geschichte bekannt. Dennoch hat mich die Lektüre dieses Buches noch einmal auf eine Weise berührt und verstört, wie ich es nicht erwartet hätte und auch nicht leicht erklären kann. Gewiss trägt hierzu bei, dass Vrba seine Leidens- und Kampfgeschichte so lebendig und in allen grauenhaften Einzelheiten so nachfühlbar erzählt, dass man ihm nur atemlos folgen kann. Obwohl man weiß, dass es für ihn gut ausgehen wird, zittert man doch mit ihm bei den Vorbereitungen seines Ausbruchs und fühlt intensiv die ständige Bedrohung, der er sich damit aussetzt. Aber dies allein kann es nicht gewesen sein, was das Buch für mich von ähnlichen Zeugnissen unterscheidet. Es klingt vielleicht makaber, wenn ich es so sage, aber ich weiß keinen passenderen Ausdruck. Der Liebe zum Detail ist es vermutlich zu verdanken, wenn ich als Leser meine Zuflucht nicht in einem panoramatischen Blick aufs Ganze dieses Höllenschlunds nehmen konnte. Die Sinnlichkeit, mit der Vrba konkrete Dinge Gestalt annehmen lässt, macht es uns unmöglich, Distanz zu den Ereignissen zu beziehen, die sich dort zutrugen. [Das Titelbild zeigt eine Armbinde für Oberkapos in den Lagern. Auch ein solch konkreter Gegenstand vermag mich ähnlich zu berühren, wenn ich mir vorstelle, wie weibliche Häftlinge eingesetzt wurden, diese Binden in der Näherei anzufertigen. Vermutlich hing ihr Leben davon ab, dass dies mit tadelloser Sorgfalt geschah.]

Ein Rätsel, das das Buch aufgibt, ist das absolut außergewöhnliche, nahezu unmögliche Schicksal seines Autors. Auschwitz zu überleben war schon eine schier unlösbare Aufgabe. Eine gelungene Flucht hingegen war so selten, dass die Frage sich aufdrängt, wodurch der Glückliche, dem sie gelang, hierzu prädestiniert war. Rudolf Vrba stellt sich selbst diese Frage immer wieder – und findet darauf mehrere Antworten. Alles andere wäre vermutlich auch unseriös, denn eine einzelne Erklärung reicht nicht aus, um so viel Glück glaubhaft zu machen. Der junge Mann hatte tatsächlich unglaublich viel Dusel, indem er etwa zahllose lebensgefährliche Situationen mit knapper Not hinter sich brachte, oder indem er immer wieder zufällig an die richtigen Leute geriet, die ihm weiterhelfen konnten und wollten, statt ihn zu verraten. Zugleich hatte er aber auch einen unbeugsamen Optimismus und Überlebenswillen. Er ließ sich von Rückschlägen nicht entmutigen und verfolgte sein Ziel mit größter Beharrlichkeit. Für sein Alter war er erstaunlich besonnen, ein hervorragender Beobachter und guter Menschenkenner. Zudem sprach er mehrere Sprachen und konnte sich damit bei Mitgefangenen nützlich machen, die ihm so Dank schuldeten und ihn im Gegenzug unterstützten. Vielleicht war aber der entscheidende Kraftspender zur Verwirklichung seines Vorhabens Vrbas Motiv. Es ging ihm nämlich nicht darum, durch die Flucht sein eigenes Leben zu retten. Wenn ihm daran gelegen gewesen wäre, dann hätte er sich besser darauf verlegt, ein weiteres Jahr im Schutz der Unauffälligkeit, die er sich antrainiert hatte, im Lager zu überdauern. Die realistische Hoffnung, dass Hitler den Krieg verlieren könnte und die Konzentrationslager von seinen Gegnern irgendwann befreit würden, teilte er mit den politisch organisierten Häftlingen, die besser über das Kriegsgeschehen draußen informiert waren, als ihren allmählich nervös werdenden Bewachern recht sein konnten. Der Fluchtversuch hingegen war ein hochriskantes Vabanquespiel! Darauf ließen sich Vrba und Wetzler nur deshalb ein, weil sie die Weltöffentlichkeit über Auschwitz informieren wollten und hofften, zugleich hunderttausende ungarischer Juden, deren Vernichtung als nächstes auf Himmlers und Eichmanns Programm stand, zum Aufstand gegen ihre bevorstehende Deportation anzustacheln. Dass dies nicht gelang und insofern die Flucht der beiden gemessen an ihrer Absicht vergeblich war, ist die bittere Pointe des Buches. So wie Vrba nicht von Vergebung sprechen kann, ist es vielleicht auch nicht angebracht, es einen Trost zu nennen, dass wir seiner Flucht immerhin dieses außergewöhnliche Buch verdanken. Dankbar sein dürfen wir dem Schicksal hierfür aber immerhin.

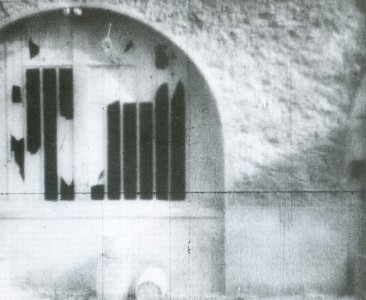

Und auch dem Verlag gebührt Dank, dass er dem Buch viel editorische Sorgfalt hat angedeihen lassen. Augenzeugenberichte aus Konzentrationslagern werden ja nicht nur von Holocaust-Leugnern einer besonders kritischen Prüfung unterzogen, was ihre Faktentreue und Objektivität angeht. Auch politisch neutrale Historiker müssen Zeugenberichte von Opfern auf ihre Glaubwürdigkeit hin gründlich prüfen, denn seelische Traumatisierung kann das Gedächtnis auch ohne bewusste Absicht in die Irre führen. So korrigieren Fußnoten der Herausgeber manche Zahlenangaben oder Daten des Autors, ohne dass daraus gegen ihn der Vorwurf ableitbar wäre, er hätte bewusst übertrieben oder Ereignisse verfälscht. Auch die Abbildungen bereichern den Band. Besonders hat mich gefreut, Rudolf Vrba auf Fotos der 1960er-Jahre und danach als einen fröhlichen, selbstbewussten Ehemann und Familienvater zu sehen, dem selbst die Hölle von Auschwitz nicht den Lebensmut hat rauben können.

[Rudolf Vrba: Ich kann nicht vergeben. Meine Flucht aus Auschwitz. A. d. Engl. v. Sigrid Ruschmeier u. Brigitte Walitzek. M. e. Vorw. v. Beate Klarsfeld. Hrsg. u. m. e. Nachw. v. Dagi Knellessen u. Werner Renz. Mit zahlr. Abb. Frankfurt am Main: Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung, 2000. – ISBN 978-3-89561-416-3 – 28,00 €.]