Wir erkennen ihn an der Perspektive, in der der Aufgebahrte vor uns hingestreckt daliegt, endgültig aber an den Löchern in Händen und Füßen. Es ist der tote Jesus Christus nach der Kreuzabnahme und vor der Auferstehung. Die Bildunterschrift legt uns nahe, dass er nicht mehr (lebendig) und damit zum Finder geworden sei, während er vorher, als Seiender (Lebender) ein Sucher war. Fast war ich versucht, ein „nur“ hinzuzusetzen und damit eine Entwicklung hineinzudeuten, die aber nicht eindeutig ausgesagt wird. Dass ein Finder höher steht als ein Sucher, mag auf den ersten Blick plausibel sein, denn dem Suchenden mangelt es ja (noch) an etwas, eben am Gesuchten, während der Finder es hat – nämlich gefunden. Aus einer weniger naiven Sicht kann man aber auch diese Bewertung schon angreifen, denn der Finder hat mit dem Fund zugleich etwas verloren, und sei es den Antrieb zum Suchen, der vielleicht sein wesentlichster Lebenszweck ist. Das Bild zeigt einen Menschen, der kürzlich sein Leben verloren hat. Er ist aus seinem irdischen Sein gefallen, das neben andrem immer auch ein Suchen sein mag. Behauptet wird nun, dass im Tod, im Nichtsein ein Finden erreicht sei. Das ist eine insofern müßige Aussage, weil Behauptungen über Zustände (des Menschen, abgesehen von seiner rein leiblichen Existenz) im Nichtsein, im Tod prinzipiell weder beweisbar noch wiederlegbar sind. – Wenn ich mich dem Bild und den Worten nicht analytisch, sondern aus dem Gefühl heraus annähere, dann verspüre ich keinen Widerspruch. Leben und Tod, Sein und Nichtsein, Suchen und Finden … alles verschieden und alles eins und dasselbe. Könnte von den Vorsokratikern stammen. (Übrigens leuchtet mir nicht ein, warum es in der Bildunterschrift nicht richtiger heißt: Sein ein Suchen, Nichtsein ein Finden.)

Archive for the ‘Heinrichs Testament’ Category

Heinrich Funke: Das Testament (XXVIII)

Friday, 24. February 2012Heinrich Funke: Das Testament (XXVII)

Monday, 09. January 2012„Der Mensch der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein“? Eine Behauptung, und zwar eine gefahrlose, weil sie gleich zwei unscharfe Begriffe im Munde führt: ,Zukunft‘ und ,Mystiker‘. Mutig wäre eine etwas präzisere Aussage, wie etwa: ,Der Mensch des Jahres 2025 wird so und so beschaffen sein, oder er wird nicht mehr sein.‘ Dem könnte man widersprechen und schmunzelnd die Drohung anschließen: ,Na, dann wollen wir uns mal in dreizehn Jahren wiedersprechen!‘ Aber die Propheten unserer aufgeklärten Endzeit tun gut daran, sich nicht allzu präzis festzulegen, wie man neulich noch am traurigen Beispiel von Harold Camping gesehen hat. Übrigens fände eine noch allgemeinere Aussage durchaus meine Zustimmung: ,Auch die Menschheit hat einmal ein Ende.‘ Dies scheint mir evident, und zwar nicht etwa ontologisch, sondern aus ganz banalen astronomischen Gründen. Spannend wird die Frage nach dem genauen Zeitpunkt dieses Verendens von Homo sapiens auf Terra – aber leider für die meisten meiner Zeitgenossen nach meiner Beobachtung nur insofern, als dieser Zeitpunkt nicht in ihre Lebenszeit fallen möge. Ansonsten gilt das alte Motto der dickfelligen Egoisten: ,Nach mir die Sintflut!‘ Werfen wir einen Blick auf das Kompetenzprofil des Zukunftsmenschen, dem allein eine Einstellungs-Chance in die Welt von morgen eingeräumt wird. Er soll nicht etwa umfassend gebildet sein, belastbar und ausdauernd in der Verfolgung seiner Ziele. Auch von sozialen Qualitäten ist nicht die Rede, wie Kommunikationsbereitschaft, Empathie oder Teamfähigkeit. Vielmehr soll er ein ‚Mystiker‘ sein, nach gängigem Verständnis also jemand, dessen Sinnen und Trachten auf die Erfahrung einer absoluten Wirklichkeit gerichtet ist, auf Transzendenz, Jenseitigkeit, Gott und dergleichen Luxusgegenstände, die jedenfalls im allerobersten Stockwerk der Maslowschen Bedürfnispyramide angesiedelt sind. Hier tut unserer Zukunftsdeuterei vielleicht ganz gut, einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, der uns belehrt, dass die mystischen Gipfelstürme stets erst dann möglich wurden, wenn die Grundlagen hierfür in den unteren Etagen geschaffen waren; und dass selbst dann nur wenige privilegierte Außenseiter dafür geschaffen waren, im Verzicht auf weltliche Freuden einen höheren Genuss zu suchen und zu finden. Mit anderen Worten: Mystische Asketen kommen den Herausforderungen der Zukunft vielleicht insofern entgegen, als ihre Lebensweise eine günstige Umweltbilanz ausweist. Nichts spricht aber dafür, dass ihr Vorbild Schule machen und die übrigen 99 Prozent Hedonisten davon abbringen könnte, die Lebenswelt durch Verbrauch zu vernichten. Die Rettung des Menschen auf dem Weg über die Mystik ist gerade so aussichtsreich wie die Himmelsflucht über eine Leiter, die an einer Wolke angelehnt wird.

Heinrich Funke: Das Testament (XXVI)

Tuesday, 20. December 2011Erste Frage: Wer oder was ist hier mit Eros gemeint? Wikipedia bietet uns drei Alternativen an. Gemeint sein könnte im Sinne der Mythologie der griechische Gott der Liebe, von dessen Namen das Wort ursprünglich herstammt; im Verständnis der Philosophie seit Platon der Drang nach Erkenntnis und schöpferischer geistiger Tätigkeit; und schließlich nach Sigmund Freud der Lebenstrieb, als einer der beiden Haupttriebe in seiner Psychoanalyse (der andere ist hiernach Thanatos, der Todestrieb). Das Bildmotiv, die Sexbombe Marilyn Monroe in der berühmten Szene über dem Lüftungsschacht, legt immerhin nahe, dass hier am ehesten noch der griechische Gott gemeint sein soll, zumal die Liebe, die er erweckt, laut Wikipedia im engeren Sinne eine „begehrliche“ ist. Nun könnten wir der Einfachheit halber statt von Liebe dann hier gleich von Begierde sprechen; oder, noch unverblümter, von Geilheit. Ob wir aber sicher sein können, dass die unschuldigen Griechen da ähnlich differenzierten wie wir, nach vielen Jahrhunderten Christentum? Man sagt, dass der Gott Eros mit kleinen Flügelchen dargestellt wurde, habe seinen Grund darin, dass die erotische Liebe schon immer als flüchtig empfunden wurde – etwa deshalb, weil die körperliche Attraktivität der Liebenden mit dem Alter schwindet; oder weil sich ein Überdruss einstellt, der zu Untreue verführt – nämlich auf dem Weg über die Empfänglichkeit für weitere Pfeile des Verführers. Hier kann ich mir aber die zweite Frage nicht verkneifen: Was verspricht denn eigentlich Eros? Das muss uns der Künstler verraten, denn meine Quellen (Hesiod und Ranke-Graves) geben dazu nichts her. Und wenn wir es dann wissen, können wir vielleicht auch verstehen, warum Eros sein angebliches Versprechen nicht halten kann. Das Versprechen von Marilyns schönen Beinen ist immerhin bekannt: eine lustvolle Begegnung im Bett. Dass sie dieses Versprechen mindestens zeitweise halten konnte, ist jedenfalls – soweit ich weiß – biographisch verbürgt.

Heinrich Funke: Das Testament (XXV)

Monday, 26. September 2011Der tanzende Elefant kommt uns bekannt vor, oder? Ganz richtig, erst auf dem vor-vorletzten Blatt ist er uns erstmals begegnet. Lediglich der Hintergrund hat sich seither von schmutzigblau zu rotviolett verfärbt. Der Elefant selbst hat seine Farbe behalten. Er ist grau, wie alle Elefanten, Esel und Theorien nun einmal sind. [Nachtrag: Der Künstler weist mich darauf hin, dass es noch einen auffälligeren Unterschied zwischen den beiden Bildern gibt: Die Horizontlinie ist im zweiten Bild von der oberen Bildhälfte in die untere gerutscht! Wie konnte mir das nur entgehen?]

Das Sprüchlein unterm ersten Elefanten lautete: „Wenn Religion zur Moral wird fängt sie an zu stinken“. Nun lesen wir: „Du hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen“. Was fangen wir nun damit an?

Verführung bedeutet die Beeinflussung einer Person, um sie gegen ihre ursprünglichen Intentionen zu einer Denk- oder Handlungsweise zu bewegen. Dies kann in aller Regel nur dann gelingen, wenn die verführte Person in sich selbst Neigungen oder Bedürfnisse hat, die den besagten ursprünglichen Intentionen entgegenstehen und die sich der Verführer zunutze macht. Ein Beispiel. Ich habe vor Jahren beschlossen, das Rauchen aufzugeben, weil es meiner Gesundheit schadet, viel Geld verschlingt, meine Mitmenschen belästigt. Meine ursprüngliche Intention ist also, nie mehr zu rauchen. Nun bietet mir der Verführer eine Zigarette an: „Komm, sei kein Frosch! Nur eine!“ Er entfacht damit in mir einen inneren Kampf zwischen meinem Vorsatz und dem noch immer in mir lauernden Bedürfnis, diesen kleinen Schwindel im Kopf zu verspüren, der damals das Rauchen so angenehm machte. Wie ich mich nun entscheide, das hängt davon ab, welche der beiden Kräfte stärker ist. Wenn ich stark bleibe und das Angebot des Verführers ablehne, dann habe ich Schaden von mir ferngehalten und mir selbst meine Autonomie bewiesen. Gebe ich aber den Verlockungen und dem Drängen des Versuchers nach, dann bin ich schwach – und schwäche mich durch die Niederlage noch mehr.

Die Sentenz klingt nun wie eine Antwort auf die Frage, wen die Schuld trifft oder wem das Verdienst gebührt bei der geglückten Verführung. (Ganz recht, auch ein Verdienst kann dem Verführer zukommen, denn die Verführung muss ja nicht zum Schaden des Verführten gereichen. Wenn ich etwa jemanden dazu verführe, gegen seinen anfänglichen Widerwillen eine neue Speise zu kosten, die ihm dann ausgezeichnet mundet, dann hatte die Verführung ja einen Nutzen für ihn.) Mit dem Hinweis, dass auch der Verführte einen Anteil an der Verführung hat, indem er diese zuließ, bleibt die Frage nach Schuld bzw. Verdienst aber offen.

Der Satz des erfolgreichen Verführers klingt im ersten Teil wie ein Bekenntnis, im zweiten wie eine Apologie; und in seiner Dialektik banal. Es muss aber eins von beidem – der Widerstandswille des Verführten oder die Verführungskraft des Versuchers – um einen Tick stärker sein, damit die Entscheidung in diese oder jene Richtung fällt. Hier beginnt das Land der Freiheit, in der erst die Schuld gedeiht. Die Sentenz kommt mir insofern vor wie die windelweiche Relativierung eines Vorgangs, der ja eben nicht in die Ambivalenz mündete, sondern zu einem eindeutigen Ergebnis führte.

Heinrich Funke: Das Testament (XXIV)

Wednesday, 14. September 2011Vor einem Vierteljahrhundert erschien im Kölner DuMont-Verlag ein Büchlein mit tausendachtzig Antworten auf die Frage: Was ist Kunst? Ob darunter eine Kunstdefinition zu finden ist, die dem heutigen Satz des Tages nahekommt, weiß ich nicht.

Beuys mit seinem erweiterten Kunstbegriff hat mir sehr gefallen, schon als angemessene Reaktion auf das Spießerlamento jener Zeit angesichts abstrakter oder sonstwie nicht ins vorgefasste Bild passender Kunst: „Das ist doch keine Kunst!“ – Nein, Kunst kommt nicht von können; wenn schon, dann von gönnen. (Also müsste sie richtiger Gunst heißen.)

„Kunst ist die Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffen von Gestalt“. Hier wird also Kunst als Tätigkeit aufgefasst – wahrnehmen, schaffen – und nicht als Objekt: als entstehendes oder fertiges Kunstwerk. (Nebenbei: Ob die Inkonsequenz der Begriffsbildung hier einer Absicht folgt? Man erwartet doch als „passende“ Begriffspaare entweder Wahrnehmung / Schöpfung oder Wahrnehmen / Schaffen. Aber so?)

Zu fragen wäre, ob es einen Unterschied zwischen Gestalt und Form gibt? Ob das Ungestalte sich der Kunstwerdung per definitionem verweigert? Und fragwürdig scheint mir zudem, ob man nicht gerade diesem freisinnigen Wörtchen Kunst das triste Definiertwerden einmal ersparen darf?

Offenbar nicht. In der zweiten Auflage des besagten DuMont-Büchleins waren weitere dreihundertachtzig Antworten auf die Frage Was ist Kunst? hinzugekommen.

Heinrich Funke: Das Testament (XXIII)

Friday, 19. August 2011Nach Schwein und Elefant nun also ein Rhinozeros. Diese Trias dickleibiger Säuger legt nahe, dass der Künstler eine gewisse Affinität zu schwergewichtigen Tieren hat. Zudem drängt sich die Vermutung auf, dass mit dem Bild des indischen Panzernashorns einem großen Vorbild die Reverenz erwiesen werden soll. Bekanntlich hat Albrecht Dürer 1515 einen Holzschnitt von jenem „Rhinocerus“ angefertigt, das der portugiesische Seefahrer Alfonso de Albuquerque von seiner Indienfahrt mit nach Europa gebracht hatte. (Allerdings vermuten Kunsthistoriker, dass Dürer dieses Tier persönlich gar nicht zu Gesicht bekommen hat.)

Das Wesen dieser einzelgängerischen Tiere wird aus Sicht menschlicher Beobachter je nach Lage der Dinge unterschiedlich beschrieben. Nähert man sich dem Nashorn in feindlicher Absicht, etwa um es zu erlegen und sein Horn zu Geld zu machen, dann kann es, was Wunder, sehr ungehalten werden. Seine Bisse sind lebensgefährlich; gerät man unter seine Hufe, überlebt man ebenfalls nur mit sehr viel Glück. Andererseits gilt es als anhänglich und handzahm, wenn es von einem fürsorglichen Halter gut verpflegt und liebevoll behandelt wird.

Ist ein Rhinozeros zur Sünde fähig? Hat es außer seinen animalischen Trieben noch andere Motive für sein Handeln? Kann es zwischen zwei Handlungsalternativen entscheiden? Wenn es so wäre, dann fiele ein wesentlicher Abstandhalter weg, mit dem wir uns moralisch über das Tier erheben. Unser Unterscheidungsvermögen von Gut und Böse stellt uns fortwährend vor die Aufgabe, unser Verhalten darauf auszurichten, Gutes zu tun und Böses zu vermeiden, vulgo: nicht zu sündigen. Wenn ein Mensch ohne dieses moralische Rüstzeug durchs Leben stampft, dann mag man ihn ein rechtes Rhinozeros schimpfen.

Die Zahl der Menschen auf der Erde ist längst schon zehnstellig, während die Zahl der Rhinozerosse wohl nurmehr fünfstellig sein dürfte. Der Schwund der Nashörner wird noch beschleunigt durch den unter Asiaten verbreiteten Aberglauben, dass sich aus deren Hörnern, zu Pulver zerrieben, ein wirksames Potenzmittel gewinnen ließe. Wären die betroffenen Tiere in der Lage zu erkennen, warum sie von Wilderern reihenweise übern Haufen geschossen werden, dann könnte vielleicht etwas wie Hass in ihnen aufflammen. Aber eine solche Spekulation ist müßig.

Ist der Nashornjäger ein Sünder, weil er zur irreversiblen Ausrottung einer Tierart beiträgt? Schließlich steht er im Dienste der Liebe, auch wenn die Lust aus dem zu Pulver zermahlenen Horn seines Opfers bloß auf Einbildung beruht. Und vermutlich geht er nicht aus blutrünstiger Infamie auf die Nashornpirsch, sondern weil er daheim fünf vor Hunger wimmernde Kinder weiß, die er zu ernähren hat. Wir müssen den Nashornjäger lieben, und sei es um seiner unschuldigen Arglosigkeit willen. Aber die Sünde hassen? Das können wir ebensowenig. Was wäre denn dieses große irdische Theater ohne Sünde, ohne die Einbildung von Schuldfähigkeit? Ein langweiliger Schmarrn!

Heinrich Funke: Das Testament (XXII)

Thursday, 28. July 2011Ich habe mir eben noch mal alle 21 bisher interpretierten Linolschnitte angeschaut, weil ich zweierlei wissen wollte: Welche Tiere kamen bisher vor? Und: Tauchte das Wort „Religion“ schon mal auf? Das Schwein von XXI war tatsächlich bislang das einzige Tier; und von Religion war expressis verbis bisher noch nicht die Rede. Wohl mehrfach von Gott. Aber da wir in der Begegnung und Auseinandersetzung mit diesem Testament ja schon wiederholt die Erfahrung machen durften, dass Begriffe in einem unüblichen Sinn gebraucht oder sogar provokanterweise geradezu in ihr Gegenteil verkehrt wurden, sollten wir nicht voreilig unterstellen, dass die Verwendung des Wortes Gott in den Bildunterschriften auf einen religiösen Inhalt schließen lässt. Gibt es Religionen ohne Gott? Und gibt es Götter außerhalb von Religionen? Über beide Fragen könnte ich trefflich streiten und gute Argumente anbringen, und zwar sowohl zu ihrer Bejahung als auch zu ihrer Verneinung.

Doch heute soll es ja nicht um die Religion im Verhältnis zu Gott, sondern im Verhältnis zur Moral gehen. Es ist die Rede von einem Verderben. Neulich las ich die traurige Geschichte des Elefanten von Murten, der aus unbekanntem Grund verrückt spielte und schließlich mit einer Kanone zur Strecke gebracht werden musste. Sein Fleisch wurde an die Bürger der Stadt zum Verzehr verkauft. Die Kleinstadt in der Schweiz ist noch heute ein Kaff. Man darf also bezweifeln, ob die Murtener Mitte des 19. Jahrhunderts das Fleisch des toten Elefanten restlos verspeist haben. In Afrika wird es geräuchert, um es haltbar zu machen. Aber ob die Murtener wussten, wie man Elefantenfleisch räuchert? Ich vermute, dass es wenige Tage nach dem Tod des Elefanten in Murten ganz schön zu stinken begann. Schließlich geschah das Unglück im Sommer. Das verdorbene Elefantenfleisch haben die guten Leute dann vermutlich irgendwo ganz tief vergraben oder auf dem Schindanger verbrannt.

Was fangen wir aber bloß mit unseren vielen müffelnden Religionen an? Denn wenn es nach unserem Testament geht, dann sind doch die meisten Glaubenslehren weit übers Haltbarkeitsdatum und stinken ganz pestilenzialisch nach Moral! Ich will nicht so weit gehen und behaupten, dass etwa unser Christentum nun rückstandslos zur Moral geworden ist, wie es ja wörtlich in der Bildunterschrift heißt. Aber eine Stellungnahme zu der Frage, was gut ist und was böse, und wie dies von jenem zu unterscheiden wäre, ist doch nach meiner unbeteiligten Beobachtung von ein paar Religionen, mit denen ich mich mal aus der Ferne beschäftigt habe, ein sehr wesentliches Anliegen dieser Denkvorrichtungen. Dies scheint mir so evident, dass ich beinahe andersherum fragen möchte: Was bleibt denn von den meisten Religionen übrig, wenn man ihnen ihre Aussagen über ein rechtes Leben nimmt, also ihre Gebote, Regeln, Gesetze? Und damit uns ihre Vorbildhaftigkeit und die Utopie einer befriedeten Schöpfung? Vielleicht nur ein Haufen Kitschdekor und altmodischer Zeitvertreib – wobei das natürlich Geschmacksache ist.

Der Elefant gilt als weise, stark und keusch – aber auch als nachtragend. Das sprichwörtliche gute Gedächtnis des Elefanten ist von Zoologen vielfach belegt. Der Elefant im Bild dort oben scheint mir übrigens zu tanzen. Oder bilde ich mir das bloß ein? Dass ich hier gezwungen bin, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, macht jedenfalls die Situation unleugbar etwas ungemütlich.

Aber bevor er mich auf die Hörner nimmt, ergreife ich lieber selbst die Initiative, indem ich rundheraus bekenne: Religionen ohne Moral fände ich noch langweiliger! Da nehme ich den strengen Hautgout gern in Kauf.

Heinrich Funke: Das Testament (XXI)

Thursday, 07. July 2011„Wer nicht leiden will muss hassen“? Kommt uns dieses Warnschema in der Form einer logischen Schlussfolgerung nicht irgendwie bekannt vor? Na klar! Da gibt es doch zum Beispiel diese bedrohliche Lebensweisheit, mit der wir alle in der Pubertät gepiesackt wurden, wenn wir für die gut gemeinten Ermahnungen unserer Erzieher nicht mehr übrig hatten als ein Achselzucken: ,Wer nicht hören will, muss fühlen!‘ Die Herrschaft der schwarzen Pädagogik war da aber bereits gebrochen und jene grausamen Zeiten gehörten endgültig der Vergangenheit an, als auf diesen Spruch unmittelbar der Gesang der Rute folgte. Das schmerzhafte Gefühl, das uns in Aussicht gestellt wurde, kam nicht mehr von der Hand des pädagogischen Zuchtmeisters. Vielmehr würde das harte Leben uns jene Nachilfe-Lektionen erteilen, deren Schlussfolgerungen wir uns verweigerten, als sie uns in wohlmeinenden Ratschlägen nahegebracht wurden.

Wie lässt sich dieses Interpretationsmuster nun auf unsere heutige Tageslosung übertragen?

Zunächst überrascht sie damit, dass augenscheinlich der Hass als eine Strafe gewertet wird. Wäre er eine solche, dann müsste der Hassende bemitleidet werden, es sei denn, er hätte die Strafe verdient. Wie stehen wir denn üblicherweise zu einem Menschen, der offenkundig von blindem Hass getrieben ist? Wenn wir selbst es sind, auf die dieser Hass zielt, dann sehen wir zunächst zu, dass dieser üblicherweise ja destruktive Affekt für uns keine schädlichen Folgen hat. Wir wappnen uns gegen mögliche Angriffe oder suchen das Weite. Sind wir jedoch unbeteiligte Beobachter eines Menschen, dessen Hass sich gegen andere richtet, dann mag es wohl sein, dass wir uns im Stillen sagen: ,Der kann einem ja nur leid tun.‘ Da ein hassender Mensch sich nicht im Griff hat, ähnlich übrigens wie ein haltlos liebender, ist er seinen Gefühlen ohnmächtig ausgeliefert und insofern bemitleidenswert. Aber unser Bedauern für den Hassenden wie für den Liebenden ist doch nicht ganz ehrlich. Den Liebenden beneiden wir im Grunde unseres Herzens, während wir den Hassenden verachten.

Und wofür steht das Schwein im Bild? Für ein Schlachtvieh, zum Leid verurteilt? Für ein unreines Lebewesen – das es bekanntlich ja gerade nicht ist? Für ein harmloses Tier, dem Hass am wenigsten zuzutrauen ist? Oder für einen Glücksbringer? Diesmal habe ich nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung.

Angesprochen ist jeder, der nicht leiden will – also doch fast alle. Denn wer will schon freiwillig leiden? Allenfalls ein Masochist. Wieder einmal werden wir hier mit dem Mittel der „Verdutzung“ zur Nachdenklichkeit erpresst. Der Masochist kann nach dem vierten Wort den Satz zuschlagen. Wenn er dennoch weiterliest, mag sich ihm die Frage aufdrängen, ob er denn aber trotzdem hassen darf, obwohl er doch leiden will. Eigentlich schon, denn von einem Hassverbot ist ja hier nicht die Rede. Man kann den Satz übrigens auch umkehren, ohne ihm Gewalt anzutun: ,Wer nicht hassen will, muss leiden.‘ Aber wie ich ’s drehe und wende, komme ich auch diesmal nicht an meinem stärksten Einwand vorbei, dass die Begriffe nicht scharf genug sind, um aus ihrem Arrangement eine Einsicht ableiten zu können. Hass, Wille, Notwendigkeit, Leid – aus diesen vier diffusen Begriffswolken ist die Sentenz zusammengebastelt. Anfangs ist da eine Verblüffung – die dann aber sehr bald verpufft.

Heinrich Funke: Das Testament (XX)

Thursday, 30. June 2011Da konnte der Kleine sich nun noch so sehr abmühen, seine Schatzkugel in Sicherheit zu bringen, da mochte er sie vor seinem Bauch umklammern oder hinter seinem Rücken verstecken – am Ende musste er sie offensichtlich doch preisgeben. Und zu allem Überfluss ist sie noch zerbrochen.

Ein großes Loch klafft in ihrer Schale, von dem aus sich Risse in alle Richtungen ziehen, fast wie bei einem aufgepickten Hühnerei. Was dort von innen herauskommt, ist aber nicht der Schnabel eines schlüpfenden Kükens. Vielmehr zieht eine blutrote Flüssigkeit wurmgleiche Bahnen auf der gelben Außenhaut.

Was mag das sein?

Jetzt – da endlich das ominöse Oval ganz unsere ungeteilte Aufmerksamkeit findet und sogar etwas mehr von sich preisgibt, als nur seine nach allen Seiten gleiche unversehrte Gelbheit – jetzt sind wir auch nicht klüger als zuvor. Ist hier etwas entwichen, das sich beim Verlassen seiner Behausung an den scharfen Kanten der Bruchstelle verletzt hat? Und wo ist das fliehende Kerlchen mit der Maske verblieben? Lebt es noch? Diesmal bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als der Unterschrift zu folgen:

„Das Geheimnis aushalten“. (Aber so schwer ist das auch wieder nicht. Und schließlich: Gibt es überhaupt ein Geheimnis?)

Heinrich Funke: Das Testament (XVIII)

Thursday, 16. June 2011Wir werden Zeugen eines Angriffs auf unser Maskenmännchen. Wie aus dem Nichts erhebt sich eine gewaltige Faust, die sich um einen noch gewaltigeren Hammerstiel schließt, an dessen Ende ein noch gewaltigerer runder Kopf ohne Finne droht. Diese Art Hammer nennt man wohl auch Fäustel. Der Treffer mit einem solchen Mordwerkzeug muss jedenfalls verheerend für den Getroffenen sein, selbst wenn er ein ausgewachsenes Mannsbild wäre, von unserem mickrigen Zwerg ganz zu schweigen.

Der Angriff dürfte das Männlein überrascht haben, denn allzu hilflos wirkt seine Abwehrgeste. Es hält die Händchen nicht einmal schützend vor sein maskiertes Gesichtlein, spreizt vielmehr die Ärmchen ganz nutzlos, als wollte es den Hammer zur freudigen Begrüßung empfangen. Zugleich scheint es nach hinten zu fallen.

Wie so plötzlich der gelbe Ball, den der Kleine doch zuletzt vor seinem Bauche getragen hatte, nun urplötzlich hinter seinem Rücken verschwinden konnte, bleibt rätselhaft. Immerhin scheint in diesem Arrangement die Kugel bessere Aussichten als ihr Besitzer zu haben, mit heiler Haut davonzukommen.

Die Frage drängt sich auf: Warum tut der große Unbekannte das? Was veranlasst diesen anonymen Hammerschwinger zu solch brachialer Strafaktion? Hat sich der Kleine etwas zuschulden kommen lassen, dass er solch grausame Bestrafung verdient? Bedenken wir die Vorgeschichte, so mag es scheinen, als habe er die goldene Kugel gestohlen und werde nun, auf frischer Tat ertappt, am Vollzug seines Diebstahls gehindert. Bevor er seine Beute endgültig in Sicherheit bringen kann, wird er erledigt.

Wie dem auch sei: Die Bildunterschrift denunziert das gewalttätige Strafgericht, mit dem wir hier konfrontiert werden, als Ausdruck von Schwäche. Auf das schlimme Kapitalverbrechen schweren Diebstahls folgt ein noch schlimmeres Kapitalverbrechen: Mord. Die Eskalation gehorcht einem Automatismus. Und automatisches Handeln ist schwach.

Heinrich Funke: Das Testament (XVII)

Thursday, 09. June 2011Nun hat sich also das pummlige Maskenmännchen durch den schmalen Spalt geschoben. Fällt es? Oder ist der Spalt ein Riss im Boden, und wir sehen auf es hinab?

Ganz unmöglich – oder immerhin doch unerklärlich – scheint, wie die große gelbe Kugel ihren Weg durch den Spalt gefunden haben soll. Aber wir wissen ja nicht, was sich zwischen den Bildern zugetragen hat. Vielleicht hat sich ja der Spalt wie bei einer Schiebetür verbreitert.

Es kann uns im Grunde gleichgültig sein. Jedenfalls ist das Maskenmännlein mit dem grimmigen Antlitz jetzt draußen, an der Oberfläche. Seinen Schatz trägt es vor sich her wie die Hochschwangere ihren Bauch. Allerdings schaut es nicht so besorgt oder beseelt drein, wie werdende Mütter es zu tun pflegen, sondern eher kummervoll. Es trägt seine Last nicht mit Stolz und nicht in froher Erwartung, sondern wie der Dieb auf der Flucht vor den Häschern, die ihm schon dicht auf den Fersen folgen mögen.

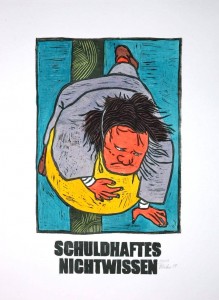

Wen mag der Pummlige bestohlen haben? Was verbirgt sich in dem sonnengelben Ball? Wo will er damit hin? Wir wissen es nicht. Da wir es nicht wissen können, ist unser Nichtwissen nicht unsere Schuld. Der Künstler zeigt nicht genug, um uns auf solche Fragen eindeutige Antworten zu ermöglichen. Unser Nichtwissen in diesem Falle ist jedenfalls schuldlos.

„Schuldhaftes Nichtwissen“ wäre ein solches, bei dem der Ignorante die Erweiterung seines Wissens aus reiner Faulheit verpasst; oder vielleicht auch aus Angst vor der Wahrheit.

Heinrich Funke: Das Testament (XVI)

Thursday, 02. June 2011Offenbar erschließt sich die Bedeutung der sieben Blätter XIV bis XX aus Heinrich Funkes Testament wenn überhaupt dann erst aus ihrem Zusammenhang. Schon die große gelbe Kugel in den letzten sechs dieser Bilder legt ja nahe, dass sie zusammengehören. Ich beschränke mich darum hier einmal auf Fragen, in der Hoffnung, dass sich die Antworten schließlich aus der Gesamtschau der Serie ergeben werden.

„Die Welt wird euch hassen“ – das lässt sich je nach Tonfall als nüchterne Ankündigung, prophetische Vorhersage oder flammende Warnung, ja gar als Drohung lesen. Wie ist es gemeint? Und wer ist der Verkünder dieser Information oder Botschaft? Und wer ist mit „die Wel“ gemeint? Vermutlich die Menschheit. Aber warum heißt es dann nicht: „Die Menschen“ oder „Alle anderen Menschen“ oder „Die Mehrheit der Menschen werden Euch hassen“?

Andererseits sind die Adressaten der Botschaft ebenso fragwürdig. Offenbar sind sie zugleich das Ziel dieses künftigen Hasses. Aber um welche Gruppe von Personen handelt es sich dabei? Und durch welche Eigenschaft oder Verhaltensweise ziehen sie sich den Hass zu, von dem hier gesprochen wird?

Schließlich stellt sich noch die Frage, wie sich dieser Hass äußern wird, welche Konsequenzen er für die Gehassten hat und wie sie sich zu ihm verhalten können, doch das führt vielleicht schon zu weit über dieses Bild und seine Aussage hinaus.

Eine letzte Frage muss aber noch hinzukommen – und sollte vielleicht prinzipiell bei allen Bildern des gesamten Werkes noch deutlicher in den Vordergrund gestellt werden: Was ist die Intention der Fragen, Aussagen, Behauptungen unter den Bildern?

Heinrich Funke: Das Testament (XV)

Thursday, 26. May 2011Nachdem diese Serie vorübergehend in eine Krise geraten war, setze ich sie heute mit frischem Elan fort.

Der Künstler bedauerte gelegentlich, dass ich im Verhältnis wenig zu seinen Bildern zu sagen habe und mich stattdessen hauptsächlich mit den darunter stehenden Sentenzen, Sprüchen, Zitaten, Denkwürdigkeiten befasse. Als Vielleser und Manchesschreiber fühle ich mich tatsächlich mit Buchstaben ohne Bilder wohler als mit bebilderten Buchstaben. Und wenn ich doch einmal Bilderlesebüchern begegne, dann prüfe ich eher die Bilder auf Stimmigkeit zu den Worten und Sätzen, als dass ich die Wörter und Sätze als unpassende Bildunterschriften empfände. (Vielleicht ist es manchmal auch anders, speziell bei Fotografien in Zeitungen; aber um solche geht es hier ja nicht.)

Bei vielen von Heinrich Funkes Bildern stutze ich und frage mich: Was hat nun dieser Satz unter jenem Bild verloren? Wo besteht da ein Zusammenhang? Im heutigen Beispiel fällt es relativ leicht, eine Erklärung zu finden, wenn man die große Kugel, die der maskierte Mensch vor seinen dicken Bauch hält, als Goldklumpen deutet, und ebenso die weiteren drei Klumpen, die vor ihm liegen, am unteren Bildrand, als massive und schwere Batzen aus diesem Edelmetall identifiziert. Aber schon bin ich wieder vom Text ausgegangen. Es ist ja mehr als fraglich, ob ich zu dieser Interpretation gelangt wäre, wenn das Bild keine Unterschrift trüge. Schließlich könnten das ja auch gelbe Kürbisse sein. Oder gelbe Medizinbälle. Notfalls auch gelbe Luftballons, obwohl die üblicherweise etwas kleiner sind. Aber hier kann man einer Täuschung aufgesessen sein, wenn sich nämlich hinter der Maske der Person ein kleines Kind verbirgt. Die schwarzgrünen pflanzenfaserartigen Gebilde im Hintergrund helfen auch nicht weiter, auf dem Weg zu einer abschließenden Deutung der Bildinhalte. Die Person ist dick. Wieder bin ich versucht, eingedenk des Untertitels, diese Beleibtheit als Folge von Wohlgenährtheit zu erklären und diese wiederum mit Wohlhabenheit in Verbindung zu bringen. Dabei wissen wir, dass in unserer Wohlstandsgesellschaft Fettleibigkeit ja viel eher ein Ergebnis von billiger Fehlernährung und insofern in den ärmeren Gesellschaftsschichten weiter verbreitet ist, als bei den Reichen.

Bei genauerer Betrachtung der Person und einer kritischeren Bewertung ihrer Akzidenzien zweifle ich zudem: Ist die Person wirklich dick? Oder erwecken bloß die bauschigen Ärmel und der lockere Fall ihres violetten Gewandes im Verein mit der mondgesichtigen Maske diesen Eindruck? Ihre linke, vom Betrachter aus gesehen rechte Hand ist jedenfalls feingliedrig; und wenn die Finger der anderen Hand etwas plumper erschienen, dann liegt das an ihrer perspektivischen Verkürzung.

Wir haben es also mit einem Bild der Täuschung, Maskierung, Irreführung, Camouflage zu tun. Also müssen wir auch nicht unterstellen, dass der Satz „Wohlstand ist sinntötend“ allen Ernstes behaupten will, was er sagt. Es gibt nahezu keine generalisierenden Aussagen über individuelle Menschen. Dass bei manchen Menschen Wohlhabenheit, zumal anstrengunslos erworbene, zu Leere und Lebensunlust führen kann, ist eine triviale Vorstellung – die nach meinem Eindruck hauptsächlich dazu taugen soll, den anstrengend beschäftigten Armen Trost zu spenden. Insofern würde mich nicht wundern, wenn sich hinter der grimmigen Maske des Wohlhabenden ein lachendes Gesicht verbirgt, das frohe Antlitz eines Menschen, der sich seines Reichtums erfreuen kann, indem er ihn sinnvoll nutzt.

Heinrich Funke: Das Testament (XIX)

Monday, 14. March 2011Besondere Umstände verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen! Ausnahmsweise halte ich mich einmal nicht an die vom Künstler vorgegebene Reihenfolge. Der Zufall will es nämlich, dass dieses Bild (und vielleicht sogar der zugehörige Text) zur aktuellen Weltlage zu passen scheint. Jedenfalls drängt sich mir diese Parallele auf. Da ist ein dubioses Behältnis geborsten, groß und gelb und vielleicht heiß wie die Sonne. Vor dem Unfallreaktor liegt ein menschliches Opfer, wie vom Schlag getroffen. Die Person, die einen silbergrauen Overall trägt, vermutlich einen Schutzanzug gegen gefährliche Strahlung, hat ihre Maske verloren. Oder gar ihr Gesicht? Ein Rinnsal läuft ihr über die Brust und vereint sich mit einem ebensolchen Blutsturz, der dem Leck im Mantel des Kugelturms entweicht.

Nun weiß ich, da ich die gesamte Linolschnitt-Sammlung kenne, dass die sieben Bilder XIV bis XX einen geschlossenen Zyklus bilden, in dem maskierte Asiaten (oder jedenfalls Menschen mit asiatisch anmutenden Masken) vorkommen. Und vielleicht hat diese Übereinstimmung – ich spreche von der Krise in Fukushima – meine Gedankenverbindung befördert. Dieser Zufall ist aber insofern lehrreich, als er uns daran erinnert, dass wir immer, bei der Interpretation von Kunst so gut wie bei der Interpreatation der Wirklichkeit, von unserem augenblicklichen Erleben abhängig sind.

Deutlicher gesagt: Auf einer Bank an der Seepromenade sieht man einen Sonnenuntergang mit anderen Augen als ohne Schwimmweste mitten im Atlantik nach einem Schiffsuntergang.

„Keine Reifung ohne Krise“. – Das ist so ein rechter Trost-Spruch, wie man ihn sich gern bei schwerem Seegang an den Mast heftet. Es gibt noch ein paar ähnliche vom gleichen Kaliber: „Was mich nicht umbringt, macht mich nur desto stärker.“ – „Ohne Fleiß kein Preis.“ – „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“ – „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern.“ – „Augen zu und durch.“ Man könnte solche Sentenzen auch als Durchhalteparolen bezeichnen. Aber der hier zur Diskussion stehende Satz geht noch ein Schrittchen weiter.

Keine Reifung ohne Krise? Dieser Satz tröstet den Hoffnungslosen, der in der Krise steckt und kein Land mehr sieht, mit der versöhnlichen Aussicht, dass diese kritische Zeit nicht nur irgendwann ein Ende findet, sondern dass der Geprüfte auch gewandelt, geläutert, gebessert, eben: gereift daraus hervorgehen wird. Und mehr als das! Der Satz behauptet, dass sich dieser Erfolg nur auf dem Weg durch die Prüfungen der Krise erreichen lässt. (Allerdings wirkt auf mich das Bild diesmal wie ein höhnischer Kommentar zu diesem munteren Satz, denn die niedergestreckte Person sieht so gar nicht danach aus, als könnte sie sich noch einmal berappeln und sogar gestärkt aus dem Unfall hervorgehen. – Aber warten wir ab, wie die übrigen vier Bilder dieses Zyklus aussehen.)

Heinrich Funke: Das Testament (XIV)

Wednesday, 09. March 2011Wir zwar nicht; ich aber schon.

Zur Erklärung. Der Satz stimmt insofern, als jeder Verständigungsversuch darüber, was jeweils uns einzelnen Menschen Gott bedeutet, entweder zu einem Konsens über Begriffsbestimmungen führt, die eben nicht Gott, sondern schlichte weltliche Obliegenheiten betreffen, auch wenn sie sich mit noch so großem Aufwand mit ,transzendentalem‘ Kunsthandwerk ausstaffieren. Oder aber die Mühe des Ausdrucks von dem, was Gott sei, führt geradenwegs ins Gelalle, in wirre Glossolalie oder meditatives Schweigen, kurz: ins Unverständliche und damit zurück in die Vereinzelung. (Um zum Bilde zu kommen. Wenn sechs Milliarden Menschen gebeten würden, Gott zu malen, dann würden wohl manche Bilder einander ähneln; und zwar am ehesten jene, die sehr gegenständlich sind. Je abstrakter hingegen die Gottesbilder würden, desto unwahrscheinlicher wäre die Übereinstimmung. Wolken und einen blauen Himmel mit Gott zu verbinden ist eine verbreitete Idee. Ein übermenschengroßes Gesicht ist auch nicht abwegig. Diese wie Dominosteine umklappenden Türen hingegen zeigen vielleicht eine Doppelbödigkeit an, die sich bei jedem Annäherungsversuch an den Gottesbegriff einstellt.)

Ich weiß also zwar, was Gott mir ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass jeder Versuch der Mitteilung darüber zu Missverständnissen führt, und schließlich erkannt, dass dies notwendig so sein muss. Schon solche scheinbar grundsätzlichen Fragen wie: ob es einen Gotte gebe, ob ich an einen Gott glaube, ob Gott allmächtig sei usw., kann ich nicht beantworten, ohne falsch verstanden zu werden.

(Vielleicht gründet in diesem Unvermögen meine Sympathie mit solchen Bemerkungen des frühen Wittgenstein, wie: „Es gibt allerdings Unaussprechliches: Dies zeigt sich, es ist das Mystische.“ Aber ich glaube nicht, Wittgenstein hinreichend verstanden zu haben, um beurteilen zu können, ob er ,das Mystische‘ und ,Gott‘ in eins setzt; oder in welcher Beziehung beide in seiner Begriffswelt zueinander stehen.)

Was man noch sagen könnte über das vermeintliche, vermeintlich gemeinsame, als für alle verbindlich ersehnte Wissen der Menschen über Gott und die versuchte Verständigung hierüber, so fällt auf, dass über keinen abstrakten Gegenstand mehr gestritten wurde, und beileibe nicht nur mit den Waffen des Intellekts. Wenn die Tiere lachen könnten, so würden sie wohl in ein homerisches, nie endendes Gelächter ausbrechen beim Anblick der sich selbst um einer Wortbedeutung willen bekriegenden Menschheit.

Heinrich Funke: Das Testament (XIII)

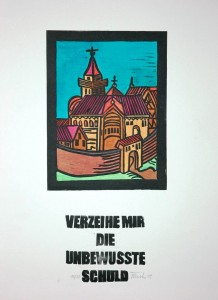

Tuesday, 01. March 2011Über das Unbewusste kann man ja seit Sigmund Freud kaum mehr ohne Bezug auf ihn sprechen. Der Alleinherrschaftsanspruch über bestimmte Begriffe, die der Begründer der Psychoanalyse durchgesetzt hat, macht es nicht leicht, sie unbefangen zu verwenden oder zu verstehen. (Ähnlich verhält es sich etwa mit „Verdrängung“ und „Trieb“.)

Ich war bis eben sogar im Zweifel, ob nicht etwa das Wort unbewusst eine Neuschöpfung vom Beginn des vorigen Jahrhunderts oder aber älteren Ursprungs sei. Nun weiß ich, dass es sogar sehr alt ist. Schon Luther kannte es und verwendete es überdies in ganz ähnlichem Zusammenhang wie in der Bildunterschrift, als er eine „vorgessne und unbewuste sund“ für entschuldigt oder immerhin entschuldbar hielt. (Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 24, Sp. 382.)

Wie kommt mir aber jemand vor, der mich um Verzeihung einer (ihm) unbewussten Schuld bittet? Zur Entschuldigung gibt es für solche Fälle ja auch die Redewendung: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“ Wenn jemand mit einer Tat gegen eine Regel verstößt, so muss dies nicht willentlich und wissentlich geschehen. Er kann entschuldigt sein, weil er die Regel gar nicht kannte; oder weil ihm nicht bewusst war, dass seine Tat gegen eine allgemeine Regel verstoßen würde. Für diese Fälle darf er auf mildernde Umstände, gar auf Freispruch hoffen. Weiß jeder, dass die Wegnahme fremden Eigentums als Diebstahl verboten und darum strafbar ist? Kleine Kinder und demente Greise zum Beispiel wissen dies noch nicht bzw. nicht mehr und gelten genau darum ja auch als nur begrenzt schuldfähig. Wenn ich von einem Baum einen Apfel pflücke, der frei zugänglich in der Landschaft steht, dann glaubte ich mich hierzu berechtigt, weil ich keinen Eigentumsanspruch irgendeines Landbesitzers erkennen konnte. Kommt nun doch der Gärtner gerannt und will mich verklagen, dann frage ich, wo denn der Zaun sei oder das Schild, durch die ich hätte erkennen können, dass der Apfelbaum kein herrenloses Gut ist. So leicht, möchte man meinen, kann man sich also unbewusst in Schuld verstricken.

Allerdings ist der Verweis auf das mangelnde Schuldbewusstsein auch eine der beliebtesten Ausreden ertappter Übeltäter. „Ach so! Das war ein Zaun? Ich hatte es für ein Kunstwerk gehalten.“ – „Freilich habe ich ein paar Bierchen getrunken. Aber ich hatte ausdrücklich alkoholfreie bestellt!“ – „Ja, ich habe auf den Kopf des Verstorbenen gezielt und auch abgedrückt. Aber ich konnte doch nicht davon ausgehen, dass er einen geladenen und entsicherten Revolver in seiner Schreibtischschublade verwahrte.“ Es gibt sogar, wie wir jüngst staunend erfuhren, intelligente Menschen in höchsten Ämtern, die uns weismachen wollen, über viele Jahre und auf hunderten von Seiten fremdes Gedankengut entwendet zu haben, ohne dies selbst gemerkt zu haben!

Die sagen dann: „Verzeih mir die unbewusste Schuld“. – Genau betrachtet reiten sie sich aber so noch tiefer in den Dreck, indem sie einen entlarvenden Widerspruch erzeugen. Unbewusste Schuld kann es nach unserem Verständnis doch gar nicht geben. Um schuldig werden zu können, muss man sich eines Verbots und der Anwendbarkeit des Verbots auf die fragliche Tat bewusst werden. Ist man sich dessen nicht bewusst, so macht die Tat auch nicht schuldig. Und die Tat eines seiner Schuld unbewussten Täters kann somit auch nicht entschuldigt werden.

Heinrich Funke: Das Testament (XII)

Thursday, 17. February 2011Blauer Himmer über freier Natur, blaues Meer unter einer gut gemeinten Sonne, im Vordergrund sehr sparsame Zeichen von Vegetation, im Hintergrund nichts als ein verstellter Horizont und am rechten Bildrand vielleicht das eigentliche ,Ereignis‘ des Motivs: eine Steilküste, von einer gedrängten Architektur gekrönt, die dasteht, als warte sie darauf, hinuntergeschubst zu werden.

Vielleicht will das Bild ja Gedichtzeilen wie diese illustrieren: „Du herbe Göttin wilder Felsnatur, | du Freundin liebst es, nah mir zu erscheinen; | du zeigst mir drohend dann des Geiers Spur | und der Lawine Lust, mich zu verneinen. | Rings athmet zähnefletschend Mordgelüst: | qualvolle Gier, sich Leben zu erzwingen! | Verführerisch auf starrem Felsgerüst | sehnt sich die Blume dort nach Schmetterlingen.“ So die vierte Strophe aus Nietzsches Gedicht An die Melancholie.

Melancholie, hat ein vergessener Mund aus dem Volke mal gesagt, sei die Sorge jener, die sonst keine haben. Und dann wäre da noch der Orakelspruch von der Trauer, die alle Tiere nach dem Geschlechtsakt verspüren. Dieser Satz ist ja gleich in mehrfacher Hinsicht fragwürdig. Erstens darf man bezweifeln, dass Tiere überhaupt das, was wir Trauer nennen, empfinden können. Zweitens dürfte es schwer fallen, ihre Gemütsverfassung nach dem Fortpflanzungsvorgang zu ermitteln. Drittens ist die Verallgemeinerung auf die gesamte Fauna von geradezu vorsintflutlicher Simplizität. Und schließlich ist viertens an dem Satz verdächtig, dass es keine verbürgte Quelle für ihn gibt. Mal Plinius, mal Aristoteles zugeschrieben, lautet er im lateinischen Original vollständig: „Post coitum omne animal triste praeter gallum, qui cantat.“ Der Hahn wird also von der postkoitalen Trauer ausgenommen.

Eigentlich ist der Satz insofern eher eine Aussage über den Hahn als über den Rest der Tiere, die vielleicht bloß zu erschöpft vom Liebesspiel sind, um ein solches Spektakel zu veranstalten. Und der Mensch? Wie fühlt er sich nach vollbrachter Tat?

Mir fällt an dieser Stelle Wilhelm Busch ein: „Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.“ (aus: Julchen.) Nach der Erfüllung gleich welchen Wunsches mag sich bei uns Post-Hominiden zunächst eine gewisse Leere einstellen. Dieser Zustand ist aber jedenfalls sehr vorübergehend, denn die Welt dreht sich auch ohne unser Zutun weiter, und so weckt uns der gezeugte Nachwuchs aus dem Schlaf, unsere Werke entgleiten unseren Händen und wenden sich gegen uns und die Melancholie der Erfüllung erweist sich, wie jede andere Stimmung auch, als überaus vergänglich.

Heinrich Funke: Das Testament (XI)

Friday, 04. February 2011Es soll also niemanden geben, der sich lieber im Wahnsinn freuen möchte, als gesunden Sinnes Schmerz zu erleiden?

Ich könnte auch hier wieder den Satz durch Aufzählung plausibler Gegenbeispiele ad absurdum führen, indem ich etwa von den zahllosen körperlich und seelisch Leidenden in der Hölle von Theresienstadt erzähle, die sich in den Wahnsinn flüchteten, weil sie den Schmerz gesunden Sinnes eben nicht mehr ertrugen. (Vgl. H. G. Adler: Theresienstadt. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Göttingen: Wallstein Verlag, 2005, S. 625-685.) Zudem bezeichnet ja ,Wahnsinn‘ eine solche Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen von Seele und Geist, wie auch ,Schmerz‘ sehr verschiedene Leidensformen benennen kann, dass es mir schon deshalb schwer fällt, der Aussage in dieser simplen Verallgemeinerung zu folgen.

In diesem Falle setzen meine Zweifel an der Richtigkeit der Aussage allerdings noch früher an. Ich halte es nämlich für fragwürdig, ob je ein Mensch die freie Wahl zwischen diesen beiden Alternativen hatte: Schmerz bei vollem Bewusstsein oder Schmerzfreiheit im Wahnsinn? Gemeint ist vermutlich auch nicht eine solche reale Entscheidungssituation, sondern bloß die theoretische Erwägung eines Menschen bei klarem Verstand und ohne den Druck des Schmerzes. Dass es nun gar niemanden, also keinen einzigen Menschen geben soll, der sich für die Freuden des Wahnsinns und gegen den Schmerz bei „gesundem Sinn“ entscheidet, bleibt eine gewagte Behauptung. Wir wollen sie mal etwas abmildern und annehmen, dass der Künstler eine größere Zahl seiner Mitmenschen befragte und immer diese oder eine ähnliche Antwort bekam: „Um Himmels willen, nein! Wahnsinn? Bloß das nicht. Dann lieber Schmerzen ertragen!“

Ein solches Antwortverhalten scheint mir sogar glaubhaft und plausibel, weil ich weiß, dass die volkstümlichen Ansichten über den ,Wahnsinn‘ wilde Blüten treiben. Und grundsätzlich ist ja die Angst vor etwas Unbekanntem immer größer als die vor dem Vertrauten. Schmerz hat jeder schon einmal erfahren, Wahnsinn hingegen kennen die meisten Menschen nur vom Hörensagen oder jedenfalls doch nur ,von außen‘, nicht aus eigenem, innerem Erleben.

Der leere Stuhl steht vielleicht für den Platz, der reserviert wurde für jenen Menschen, der den Wahnsinn seinen Schmerzen vorzieht; und den es nicht geben soll, weshalb der Stuhl ewig leer bleibt. Ich weiß aber von Krebskranken, die dort Platz genommen haben, indem sie sich durch starke Morphingaben ihrer gesunden Sinne berauben ließen bis zur Bewusstlosigkeit. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich in ähnlicher Lage ebenfalls dort Platz nähme, statt vor Schmerz zu rasen.

Heinrich Funke: Das Testament (X)

Thursday, 27. January 2011,Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.‘ So lautet ein altes deutsches Sprichwort. Seine Bedeutung kommt auch in den Redensarten anderer Sprachen zum Ausdruck, so etwa im Englischen: ‘What the eye does not see, the heart does not grieve over.’ Nicht erst heute weiß man offenbar den beruhigenden Effekt der Unwissenheit durchaus zu schätzen.

Wenn sich Menschen weigern, Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, der Wahrheit nachzuforschen, Wissen anzusammeln, zu fragen, zu lernen und zu begreifen, dann hat das vielfältige Gründe; und die schlichte Bequemlichkeit ist unter ihnen nicht der geringste. Aber auch die Scheu vor den Unannehmlichkeiten, welche unbequeme Wahrheiten bereiten können, trägt zum Tiefschlaf des Verstandes, der Vernunft, des Geistes bei. Das Herz will den Kummer nicht tragen, darum verschließen wir unsere Augen. Die braven deutschen Bürger von Weimar, die von nichts gewusst hatten, mussten von den Soldaten der Besatzungstruppen mit vorgehaltener Waffe gezwungen werden, die Leichenberge in Buchenwald anzuschauen.

Wissen zieht Verantwortung nach sich. Das ist ein weiterer Grund, warum viele das Glück der Unwissenheit so sehr zu schätzen wissen. Gut, dass es ,Diedaoben‘ gibt, die den Staat und die Wirtschaft lenken. Wenn es gut läuft, haben die Bürger einen ruhigen Schlaf. Wenn es schlecht läuft, ist ihre Ruhe zwar gestört, aber immerhin tragen sie keine Schuld an der Misere, denn sie verstehen nicht, wie es zu Krieg, Inflation, Hungersnot oder Epidemien hat kommen können. Wenn jemanden Schuld trifft, dann die ,Bescheidwisser‘, die es aber scheinbar auch nicht begreifen, jedenfalls sind ihre Erklärungen meist unverständlich oder widersprüchlich.

Die meisten Menschen lehnen sich lustvoll zurück in die alte selbstverschuldete Unmündigkeit. Der Glaube an höhere Mächte, die schon wissen was sie tun, ist allemal ein komfortablerer Begleiter durchs Leben mit all seinen Wechselfällen und Kümmernissen, als die kritische Vernunft mit ihren Privisorien und Irrtümern, die kaum Trost bietet, aber vielfache Verstörungen. Und wem sein Gottesglaube verdorben ist, der findet Ersatz bei anderen Allmächten. So ist das Weltbild der Naturwissenschaften für viele, die darauf schwören, ja nur ein neuer Glaube und kein kein erarbeitetes Wissen und ständiger Ansporn zu unbequemem Zweifel.

Nein, auf diesen schlichten Tisch unterm zunehmenden Mond muss ich mit der Faust schlagen und widersprechen: ,(Fast) alle wollen das Glück der Unwissenheit.‘

Heinrich Funke: Das Testament (IX)

Wednesday, 19. January 2011„Sobald der menschliche Geist in sich stimmige Gesetzessysteme entwirft ist es als hätten die Tatsachen nichts Eiligeres zu tun als sich ihnen zu fügen das heisst sie zu beweisen“.

Angenommen, der Satz sei wahr. Weiterhin angenommen, ich sei ein zweifelnder Mensch, der einen solchen Satz nicht allein schon deshalb für wahr nimmt, weil er von einer Autorität ausgesprochen wird, weil er sich gut anfühlt oder auf den ersten Blick plausibel klingt. Was würde ich dann tun? Ich würde den, der diesen Satz in den Raum gestellt hat, darum bitten, für seinen Wahrheitsgehalt Argumente, Beweismittel, Beispiele anzuführen, die verwendeten Begriffe – wie „Geist“, „Gesetz“, „System“ „Tatsache“, „Beweis“ – zu definieren und so weiter. Aus den Antworten des Beweisführenden würden sich bald weitere Fragen ergeben, die zu weiteren Antworten führen mögen, und so fort.

Irgendwann käme ich vielleicht im Nachvollzug dieser Begründungsketten an einen Punkt der Befriedigung meines Wissensdurstes, der Beschwichtigung meiner Zweifel, vielleicht auch bloß der Ermüdung, an dem ich sagen würde: Einverstanden! Ich kann beim besten Willen keinen Fehler entdecken, keine Widersprüche nachweisen. Offenbar ist die Argumentation in sich stimmig und ich muss darum annehmen, dass diese Aussage wahr ist. Aber dann muss man ja ihren Inhalt auf sie selbst anwenden und zu dem Ergebnis kommen, dass sie nur darum nicht mit den Tatsachen in Widerspruch gerät, weil diese sich ihr fügen. – Wenn hingegen der Verteidiger des Satzes sich in Widersprüche verheddert, dann kann er immer sagen, dass ja gerade dies für die Wahrheit des Satzes spreche, insofern dieser Satz eben nicht Teil eines Gesetzessystems sei, das in sich stimmig zu sein behauptet. Dieser Satz habe insofern den Vorzug, sich keine Tatsachen, die zu ihm im Widerspruch stehen, gefügig machen zu müssen.

Wir haben es also logisch betrachtet mit einer klassischen Antinomie zu tun. Entweder ist das Kind in den Brunnen gefallen, dann hängt der Eimer oben und ist leider leer (s. Titelbild). Oder der Eimer ist voll, fällt hinab und zieht das Kind wieder an die Oberfläche. Kind und Eimer werden wir aber niemals gleichzeitig zu Gesicht bekommen.

Mehr fällt mir zu dem Satz nicht ein. Wenn ich wüsste, auf welche Art von „Gesetzessystemen“ er abzielt, könnte ich vielleicht noch etwas produktiver auf ihn eingehen. Wenn aber beispielsweise unterschiedslos Euklids Gesetze der Geometrie, die Gesetze der jüdischen Kabbalah und das Bürgerliche Gesetzbuch gemeint sind, finde ich keinen Ansatzpunkt, weder für Zustimmung noch für Ablehnung. Und dass wir aufgeklärten Endzeitmenschen nach den Erfahrungen gerade der jüngeren Geschichte gegen Dogmen und Ideologien immun sind, ist doch klar wie Kloßbrühe. Gegen diese Pest gibt es ja schließlich den Kritischen Rationalismus.

Heinrich Funke: Das Testament (VIII)

Wednesday, 12. January 2011Zunächst kurz zum Bild. Es könnte sich um einen Reliquienschrein handeln; vielleich auch um die jüdische Bundeslade, obwohl hiergegen die kleinen Kreuzchen an den Giebelspitzen sprechen. Solche Kästen zur Aufbewahrung sakraler Gegenstände gibt es in vielen Religionen, zum Beispiel auch im Hinduismus und Buddhismus. Die drei schwarzen Schlüssellöcher an der Seitenfront verstärken noch die voyeuristische Neugier, die mit der Frage quält: Was ist bloß darinnen?

Das alte Verb sollen kann im Deutschen verschiedene Bedeutungen annehmen. So kann man mit ihm zum Beispiel eine Vermutung vom Hörensagen ausdrücken: „Heinrich Funke soll ja angeblich erkannt haben, was der Sinn des Lebens ist.“ Der üblichste Sinn von sollen bezeichnet aber einen Auftrag: „Du sollst nicht töten.“ – „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.“ – „Was sollen wir tun?“ usw. Insofern ist es zum Verständnis einer mit sollen verbundenen Aussage oder Frage stets hilfreich zu wissen, wer der Absender und wer der Empfänger dieses Auftrags ist.

„Leben soll Sinn haben.“ So lautet die bislang zweitkürzeste Sentenz in diesem Zyklus. Der Auftrag lautet, Sinn zu haben. Wer erteilt den Auftrag? Im Zweifel zunächst der Künstler, also Heinrich Funke. (Dies schließt natürlich nicht aus, dass er lediglich als Übermittler in Erscheinung tritt, der Auftrag ursprünglich aber von jemand anderem kommt.)

Wer ist jedoch der Adressat? Zunächst könnte man meinen, das Leben selbst. Ich fordere von meinem Leben, habe den Anspruch an mein Leben, dass es Sinn haben soll. Dann drückt sich in diesen vier Worten ein Wunsch aus, den ich mir vielleicht selbst erfüllen kann, indem ich meinem Leben Sinn verleihe, oder ihm das zumesse, was ich für Sinn halte. Ob mir dies aber gelingt, liegt vielleicht nicht allein in meiner Macht, denn sonst hieße es ja: Leben hat Sinn. Wenn mir mein Leben aber im Hinblick auf diesen Auftrag, Sinn zu haben, missrät – hat dieses Unglück dann keinen Sinn? (Beinahe kommt es mir so vor, als geriete man in eine Antinomie, wenn man die Aussage in der hier vorgeführten Weise deutet.)

Noch eine Kleinigkeit. Wie selbstverständlich habe ich hier Leben verstanden als den Lebenslauf eines einzelnen Menschen. Grundsätzlich ist Leben ja aber – nämlich im Verständnis der hierfür zuständigen Wissenschaft, der Biologie – ein viel weiterer Begriff, der die Gesamtheit aller abgeschlossenen Gebilde in der Natur unseres Planeten bezeichnet, die sich mittels eines Stoffwechsels selbst organisieren. „Leben soll Sinn haben?“ Nein, auf ein so erweitertes Verständnis von Leben passt die Aussage nicht. Entweder hat das Leben auf der Erde Sinn, oder eben nicht. (Was „Sinn“ bedeuten soll, lasse ich wieder außen vor.) Dem Leben auf der Erde, das lange vor uns da war und uns voraussichtlich auch lange überleben wird, können wir nicht den Auftrag erteilen, Sinn zu haben. Unsere Hybris nährt sich allerdings zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von der Illusion, wir könnten die Natur „beherrschen“. Aber das steht auf einem anderen Blatt.

Heinrich Funke: Das Testament (VII)

Wednesday, 05. January 2011„Ein Leben dessen Sinn vom Zufall abhängt ist nicht wert gelebt zu werden“ – uff! Da muss ich erst einmal, zweimal, dreimal tief durchatmen. Ein Leben? Sinn? Zufall? Dieser Satz kommt mir vor wie eine Gleichung mit drei Unbekannten und einer Null im Ergebnis. Wenn ich mir ganz bildlich vorzustellen versuche, wie ein vom Zufall abhängendes Leben aussehen könnte, dann erscheint vor meinem inneren Auge ein verwegener Spieler, der die Trommel seines Revolvers rotieren lässt und sich dann den Lauf in den Mund schiebt, ganz tief, bis er knapp vor dem Zäpfchen an den Gaumen stößt. Und wenn es dann nicht wumm! macht sondern klick!, dann ist der Rest dieses Lebens nicht mehr wert, gelebt zu werden. Aber war es vor dem Klick vielleicht trotzdem sinnvoll? Und wäre es genauso sinnvoll gewesen, wenn es zufällig wumm! gemacht hätte? Wie gesagt: uff!

Ich habe mit allen drei Begriffen ein Problem, bei jedem ein anderes. Leben ist mir zu unbestimmt, weil ich nicht weiß, ob das Leben als ein Ganzes, als die gesamte Zeit von der Geburt bis zum Tod, gemeint ist; oder das Leben nur in dem Augenblick oder in der Lebensphase, da sein Sinn vom Zufall abhängt.

Sinn ist ein Wort, bei dem sich mir die Nackenhaare aufstellen, wenn es – um es mit einem Wortspiel auszudrücken – wesentlich mehr bedeuten soll als die schlichte Bedeutung im semantischen Sinn. Wenn ich jemanden sagen höre, nach dem Tod eines nahen Angehörigen habe sein Leben jeden Sinn verloren, dann weiß ich, was in allen ähnlichen Fällen damit gemeint ist, nämlich ein völliger Verlust von Lebensqualität. (Insofern hege ich den Verdacht, dass der hier zur Diskussion stehende Satz nicht mehr bedeutet als: „Ein Leben ohne Freude ist freudlos.“)

Über Zufall habe ich, wie gelegentlich beiläufig erwähnt, ein sehr dickes und definitives Buch geschrieben, das neben vielen anderen Ergebnissen auch darauf hinausläuft, dem Wort über seine triviale Verwendung hinaus jede Sinnhaftigkeit und Effizienz in ontologischen oder erkenntnistheoretischen Diskursen abzusprechen. Zufall? Ein ausgesprochenes Wischiwaschiwort!

Und noch was. Wenn ich nun sagte, dass der Sinn meines Lebens vom Zufall abhängt; oder wenn Heinrich Funke (oder die Geheimpolizei) nach genauer Beobachtung meines Lebens zu dem Ergebnis käme, dass es vom Zufall abhängt – und wenn es sich so verhielte, wie in diesem Satz behauptet: dass mein Leben deshalb nicht wert wäre, gelebt zu werden: Was folgte daraus? Was daraus folgen kann, wenn Menschenleben – ganz gleich mit welchen plausiblen oder irrwitzigen Begründungen – für unwert erklärt werden, das hat die Geschichte meines Vaterlandes vor noch nicht allzu langer Zeit vorgeführt. – Die drei chinesischen Opas schauen in einen Kessel, der mich an die Gefäße auf Witzzeichnungen erinnert, in denen weiße Missionare oder Forschungsreisende von schwarzen Menschenfressern gargekocht werden. Dieser Kessel hier scheint aber leer zu sein, so sinnleer wie der Satz, der darunter zu lesen ist.

Heinrich Funke: Das Testament (VI)

Monday, 27. December 2010Ich weiß schon, warum ich Heinrich hier als „Künstler“ vorgestellt habe – und nicht etwa als „Künstler und Autor“, was ja immerhin insofern nahegelegen hätte, als das hier vorgestellte Opus ein Bild- und Wort-Werk ist. Aber der Umgang mit den Wörtern ist Heinrichs starke Seite nicht, das wird wieder bei diesem unbeholfenen Satz deutlich. „Die tiefste Erfahrung lautet nicht Freiheit sondern Ohnmacht“. Eine Erfahrhung kann nicht „lauten“, das spürt man spätestens, wenn man mit einer Frage auf diese Satzaussage zielt: „Wie lautet die tiefste Erfahrung?“ Nein, das ist nicht bloß altbacken, sondern schief bis zum Umfallen. Allenfalls ginge noch „heißt“. Aber warum wählt er nicht die simpelste, doch so naheliegende Variante und schreibt schlicht und schön: „Die tiefste Erfahrung ist nicht Freiheit sondern Ohnmacht“?

Aber wir wissen ja, was das Verb meinen und der Satz bedeuten soll. Viel größere Schwierigkeiten habe ich mit dem Adjektiv „tief“. Was sind denn tiefste Erfahrungen? Haben Erfahrungen überhaupt Tiefe, gar eine mess- und vergleichbare? Und wie soll das Maß zum Vergleich von subjektiver Erfahrungstiefe noch zu deren kollektivem Ausloten tauglich sein? Ich versuche einmal, das Problem an einem konkreten Beispiel von Erfahrung zu erläutern und dabei nicht gleich den Superlativ in den Blick zu nehmen. Ich habe Zahnschmerz erfahren und ich habe Ohrenschmerzen erfahren. Ein Ohrenschmerz-Anfall, an den ich mich noch gut erinnere, war wohl schlimmer als mein schlimmster Zahnschmerz-Anfall. So könnte ich sagen, dass die Erfahrung von Ohrenschmerzen für mich tiefer war als die von Zahnschmerzen. Andererseits hatte ich bisher wesentlich häufiger Zahn- als Ohrenschmerzen, weshalb erstere dann doch die tieferen Spuren bei mir hinterlassen haben. Und wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte, der ebenfalls bereits sowohl unter Ohren- als auch unter Zahnschmerzen gelitten hat, und dieses Gegenüber widerspricht mir nun energisch: „Aber nein, meine Zahnschmerzen waren viel schlimmer, viel ,tiefer‘, wenn du so willst, als meine Ohrenschmerzen!“ – dann wäre es doch unsinnig, bloß wegen meiner entgegengesetzten Erfahrung auf der allgemeinen Aussage zu beharren: „Ohrenschmerzen sind schlimmer – ,tiefer‘ – als Zahnschmerzen!“

Meine Bedenken gegen diese, um das Mindeste zu sagen, gewagte These von der tiefsten Erfahrung kann ich vielleicht am besten verdeutlichen, wenn ich noch ein paar weitere Vergleichssätze nach dem hier vorgegebenen Muster danebenstelle. Wie wäre es etwa mit: „Schmerz ist eine tiefere Erfahrung als Lust.“ Ist Lust denn überhaupt eine tiefe Erfahrung? Spricht man nicht vielmehr und mit gutem Grund im Gegenteil von höchster Lust? Tatsächlich wäre meiner Erfahrung, was Ohnmacht und Freiheit betrifft, dieser Satz viel näher: „Ohnmacht ist die tiefste, Freiheit die höchste Erfahrung.“ Und noch besser träfe es meine Sicht der Dinge, wenn dieser doch etwas zu allgemeine Satz noch begrenzt würde, etwa so: „Ohnmacht ist die tiefste, Freiheit die höchste Erfahrung unserer Grenzen.“

Aber, bitte! Ich bin ja hier nicht der Künstler und Autor, sondern bloß der Interpret – und als solcher habe ich das Gegebene hinzunehmen, wie es nun einmal vor mich tritt.

Die drei etwas verknittert aussehenden Herren – Chinesen? Philosophen? Mönche? – in ihren wallenden Gewändern stehen beieinander, als müssten sie sich über etwas beraten. Sie haben sich wohl um ein Fass herum versammelt, aus dem sie vielleicht Wein oder Wasser geschöpft haben. Sie haben möglicherweise die Macht, mit vereinten Kräften das Fass umzustoßen, sodass sich sein Inhalt, ganz gleich ob Wasser oder Wein, auf den Boden ergießt. Sie sind frei, dies zu tun und können ihre zwar sinnlose, aber folgenreiche Tat als einen Akt der Freiheit empfinden. Anschließend aber, wenn der Durst sich wieder meldet und der Wein oder meinetwegen auch das Wasser durch die Ritzen des Pflasters in den Boden gesickert ist, dann werden sie in ohnmächtiger Wut die Erfahrung machen, dass es nicht in ihrer Macht steht, das verschwendete Gut wieder ins Fass zurückzubringen. Und diese Wut wird mindestens dann eine tiefere Erfahrung sein als das Gefühl der Freiheit während der sinnlosen Tat, wenn die drei Herren elendiglich verdursten.

Heinrich Funke: Das Testament (V)

Thursday, 23. December 2010Das zweite Masereel-Bild lässt uns wieder in eine Gaststätte schauen, diesmal in ein Café, wie wir in Spiegelschrift auf der Glastür links hinten lesen können. Wenn wir die beiden Bilder nebeneinanderhalten, dann fällt auf, dass hier trostlose Leere herrscht – während die Trostlosigkeit im vorigen Bild gerade von der Überfüllung herrührte, gerade so, als sollte durch diese Gegenüberstellung deutlich werden: Dem Gast kann es kein Wirt recht machen! Entweder fühlt er sich beengt, oder er leidet unter Vereinsamung. Und natürlich könnte man diese Einsicht vom Gast auf den Menschen ganz allgemein übertragen, der sich auch selten wirklich rundum wohl fühlt in seiner Haut und in seiner Behausung.

Liege ich mit dieser Einschätzung überhaupt richtig? Vielleicht bilde ich mir das Missbehagen der Menschen, die ich in dieser Kneipe und in diesem Café hocken sehe, ja bloß ein. Das ist insofern nicht ganz abwegig, als ich noch nie ein eifriger Kneipenbesucher war und mich in den letzten Jahren schon aus wirtschaftlichen Gründen dort noch rarer gemacht habe. Insofern hätte ich allen Grund, die beiden Bilder mit einem Missbehagen zu betrachten, denn wenn mich die dort gezeigten Orte geselligen Beisammenseins anheimelten, müsste ich ja neidisch werden. Dann wäre meine Empfindung abgründiger Trostlosigkeit, die mich bei der Betrachtung beider Bilder befällt, ein ganz persönlicher Schutzreflex, von dem ich keineswegs eine allgemeingültige Interpretation ableiten dürfte.

Und nun dieser Satz, der wieder wie eine Ermahnung klingt: „Der Finger der auf den Mond zeigt ist nicht der Mond“. Dies könnte allerdings ein Fingerzeig von allgemeinerer Gültigkeit sein, der sich dann ganz grundsätzlich auf unsere Wahrnehmung und insofern auch auf die Betrachtung dieser Linolschnittfolge bezöge. Wir sollen demnach Bild und Text nicht zu eng auffassen und schon gar erst recht dem Zusammenspiel von beidem weitesten Raum lassen.

Ich kenne diese Sentenz nur in einer (allerdings entscheidend) abgewandelten Form: „Wenn der Weise auf den Mond zeigt,“ so heißt es in einem aus dem alten China überlieferten Sprichwort, „sieht der Idiot nur den Finger.“ Hierbei drängte sich mir allerdings immer die Frage auf, warum der vermeintlich Weise denn ein offenbar so untaugliches Mittel einsetzt, wenn er dem Idioten den Mond zeigen will. Ein weiser Lehrer wäre er dann jedenfalls nicht.

Aber auch das will ich gern noch konzedieren, dass es vielleicht Weise geben mag, deren Weisheit dermaßen fern von allen gewöhnlichen Blickrichtungen siedelt, dass auch der gutwilligste Hingucker darüber zum Idioten wird. Nicht selten sah ich aber solche, die beim Anblick des Fingers höchstes Vergnügen empfanden und sich nicht bloß gut unterhalten, sondern auch belehrt fanden. Wollen wir ’s ihnen nicht gönnen? Und was sind wir selbst für arme Tröpfe, wenn wir mit Fingern auf solche zeigen und sie Idioten nennen.

Heinrich Funke: Das Testament (IV)

Thursday, 16. December 2010Wer sich ein wenig mit der Druckgraphik des 20. Jahrhunderts auskennt, wird hier gleich sagen: Das Bild sieht aus wie ein Holzschnitt von Frans Masereel. Heinrich Funke, von mir darauf angesprochen, nickte gleich und stellte klar: „Es ist ein Holzschnitt von Masereel.“ Womit natürlich gemeint war, dass er das Motiv mehr oder weniger genau von einem Masereel-Holzschnitt übernommen hat. Nun könnte man auch sagen: geklaut. Aber das ist nun wieder albern, denn selbst ein oberflächlicher Kenner der Kunstgeschichte wie ich identifiziert ohne große Mühe den Urheber der Vorlage. Der Linolschneider Funke hat also den Holzschnitt eines großen Meisters der Druckgraphik „abgekupfert“, um eine der Sentenzen seines Testament genannten Spätwerks zu illustrieren. Nehmen wir das mal so hin und erwähnen noch das Offensichtliche am Rande, dass dieses Bild auf Farbe verzichtet. (Ein kolorierter Masereel wäre allerdings auch ein Sakrileg, gerade so als wollte man Picassos Guernica „in bunt“ nachmalen.)

Nun mag es vielleicht reizvoll sein, das Vorbild mit dem Nachbild zu vergleichen und gegebenenfalls aus den Abweichungen etwelche Schlüsse zu ziehen, als wüchse das Zitat hierdurch zu einer modernen Interpretation heran und gleichsam über die Vorlage hinaus. Aber abgesehen davon, dass ich mir diese gerade in den Künsten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts epidemisch gewordene Zitiererei in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle aus einem Mangel an Originalität jener blutleeren Epigonen von Pop bis Camp erkläre, geht mir ebensosehr jenes Vergleichsgeschwafel der Museumsführer ganz schrecklich auf den Wecker, die ja nur deshalb ununterbrochen darauf hinweisen, dass dieser Federstrich des Malers A entfernt an den des späten B erinnert, damit sie zu dem Bild, vor dem die gläubig lauschende Exkursionsgruppe verharrt, zu dem konkreten Bild da an der Wand, seiner sinnlichen Erscheinung, womöglich gar zu seinem Sinn nichts sagen müssen – weil sie es nämlich auch nicht können.

Reden wir also lieber von etwas ganz andrem. Als notorischer Pedant, der ich nun mal bin, wollte ich wenigstens wissen, aus welchem der bekannte Zyklen des Belgiers die Vorlage für die Gaststättenszene [s. Titelbild] denn nun stammt. Da ich selbst von Frans Masereel nur das Stundenbuch in einer hübschen kleinen Reclam-Ausgabe besitze, das kein auch nur annähernd ähnliches Motiv enthält; und da mein lustloses Rumgeklicke in der Bilderabteilung von Google auch zu nichts führte, begab ich mich vertrauensvoll in die Essener Stadtbibliothek. Dort würde ja gewiss ein Œuvre-Katalog des Meisters vorrätig sein, schlimmstenfalls ausgeliehen, dann ja aber vormerkbar. Fehlanzeige! Seit Jahren schon beobachte ich diese allmähliche Ausdünnung der Bestände in der öffentlichen Leihbibliothek meiner Vaterstadt. Das hat vermutlich mit einem verknappten Anschaffungsetat zu tun. Ich werde dann mit meinen „anspruchsvollen“ Wünschen stets an die hiesige Universitätsbibliothek verwiesen. Die liegt nun aber nicht gerade an meinen üblichen Wegen. Also verzichte ich auf diese Expedition und begnüge mich mit den eher mageren Beständen der Otto-Normalverbraucher-Bibliothek. Da stoße ich immerhin auf einen schmucken und sorgfältig edierten Bildband von Karl-Ludwig Hofmann und Peter Riede: Frans Masereel – Zur Verwirklichung des Traums von einer freien Gesellschaft. (Saarbrücken: Verlag der Saarbrücker Zeitung, 1989), und dort auf acht Holzschnitte aus der Folge Die Stadt von 1925, von denen einer thematisch und in der Detailfreude deutlich an unser hier zu behandelndes Werk erinnert. Beide Bilder zeigen Szenen in gut besuchten gastronomischen Betrieben der Großstadt. Allerdings dürfte ein Abend in der Weinstube [s. Titelbild] eher für ein kleinbürgerliches Publikum in Frage kommen, während die orgiastischen Vergnügungen in der Bar [siehe unten] der Hautevolee vorbehalten bleiben. Diese und manch andre Bilder von Masereel, nicht nur aus dem Zyklus Die Stadt, kommen und kamen mir schon immer so vor, als wollte der Künstler uns mit der Nase darauf stoßen, dass die Laster von Sodom und Gomorra hier und jetzt stattfinden und nicht in ferner Zeit und am Toten Meer.

Nun also diese acht Worte: „Hochmütig sein heißt vergessen dass man Gott ist“. – Was heißt aber „vergessen“? Etwas aus dem Sinn zu verlieren, das man einmal darin hatte, oder? Prüfen wir den Begriff der Vergesslichkeit an einer konkreten sprachlichen Verwendung: „Hast du den Mann mit der schwarzen Kappe gesehen, der da gerade über die Straße gelaufen ist? Wie heißt er noch? Irgendwas wie ,Schäbig‘ oder ,Weichling‘? Ich hab ’s wohl vergessen!“ Dieses Verständnis von Vergesslichkeit vorausgesetzt, müsste jeder einmal gewusst haben, dass er Gott ist, wenn der Satz wahr sein soll. Auch dieser Satz, der ja wieder eine provokante Behauptung ist, krankt übrigens an einer Unschärfe, denn wenn er das meint, was ich aus ihm herausgelesen habe, dann müsste er klarer lauten: „Hochmütig sein heißt vergessen haben dass man Gott ist“. Oder soll er etwa tatsächlich bedeuten, dass man üblicherweise immer weiß, dass man Gott ist, und dies nur in gelegentlichen Momenten des Hochmuts vergisst? Und dann dieses verallgemeinernde „man“, das ja im Zweifelsfall „alle Menschen“ heißt. Mich machen solche Pauschalurteile immer hilflos. Einerseits antworte ich: „Kann sein, kann auch nicht sein; führt zu nichts und ist mir darum egal.“ Andererseits pariere ich sie mit der subjektiven Widerlegung: „Da kann ich nur für mich sprechen. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, jemals Gott gewesen zu sein. Ob ich hochmütig bin, maße ich mir nicht an, selbst zu beurteilen; das sei anderen vorbehalten, die mich besser kennen als ich. Gesetzt den Fall, sie würden mir Hochmut zuschreiben, dann verstünde ich aber nicht, warum diese Schwäche sich auf mein Gedächtnis auswirken sollte.“ Und überhaupt halte ich den Satz für einen Taschenspielertrick. Wenn ich behauptete, Gott zu sein, dann würde mancher ja gerade dies als den Gipfel des Hochmuts bezeichnen! Und hier wird nun dieses gewöhnliche Verhältnis gewaltsam auf den Kopf gestellt – um zu verblüffen? Effekthascherei? Der Verdacht liegt jedenfalls nahe. Sollte er sich an weiteren Beispielen erhärten, bleibt immer noch die Frage, ob das Ergebnis, zu dem dieser Effekt führt, einen Nutzen für den Betrachter bedeutet. Wenn ja, dann wäre die Hascherei entschuldbar. (Klappern gehört zum Handwerk.)

Aber wie passen Text und Bild hier zueinander? – Was das betrifft, bin ich diesmal noch ratloser als sonst.

Heinrich Funke: Das Testament (III)

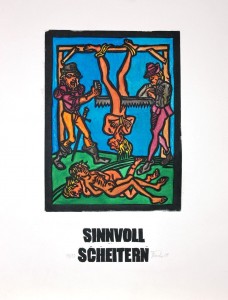

Sunday, 05. December 2010Bild Nummer drei der grausamen Tötungsfolge. Nun muss dringend mal was zu einer Besonderheit der Texte gesagt werden. Sie verzichten ja offenbar prinzipiell auf jede Interpunktion: weder Punkt noch Komma, weder Ausruf- noch Fragezeichen – welch letzteres man sich diesmal wohl hinzudenken soll: „Darf ein Mensch sich für die Wahrheit töten lassen?“

Und wieder gibt es im Bild einen Hinweis, dass wir Zeugen eines Ereignisses auf christlich beeinflusstem Territorium sind. Das Opfer, dem hier von zwei geschäftigen Henkersknechten der Darm aus dem Leib gespult wird, trägt auf dem Kopf eine Mitra, die traditionelle liturgische Kopfbedeckung der Bischöfe seit dem 11. Jahrhundert. Ob hier freilich ein Bischof zu Tode gequält wird, oder ob lediglich einem christlichen Feind, sozusagen als ,Narrenkappe‘, das verhasste Symbol aufgestülpt wurde, vielleicht von feindlich gesonnenen reformierten Christen im Dreißigjährigen Krieg – wir wissen es nicht.

Nun ist meine Haltung bei der Betrachtung von Gewalt, die Menschen einander antun, neben dem spontanen Mitleidsreflex für das unterlegene Opfer, ein wohlerwogenes Bedauern für die Schwäche der Täter. Wer es nötig hat, seinen Willen gewaltsam durchzusetzen, kann nicht im Recht sein. Ich weiß, dass dies eine nach wie vor gewagte, zahlreichen Angriffen mit starken Gegenbeispielen ausgesetzte Grundhaltung ist. Ich weiß auch, dass diese Haltung dem christlichen Grundsatz, die andere Wange hinzuhalten, verwandt ist. Um im Bilde zu bleiben, könnte man sagen: Wenn sie dir den Darm rausreißen, schmeiß ihnen dein Hirn noch hinterher!

Hier aber wird das eklige Schmerzensbild von einer Frage begleitet, ob sich nämlich ein Mensch für die Wahrheit töten lassen dürfe. Wenn ich diese Frage in ihrer plumpen Allgemeinheit beantworten sollte, müsste ich wahrheitsgemäß antworten: Das kommt auf die Wahrheit an, auf die Umstände und auf den Menschen. Ich führe hier, denn Weiteres würde zu weit führen, für jeden der drei Fälle ein Beispiel an, das erzwingen würde, die Frage mit einem klaren Nein zu beantworten. Wenn das Bestehen auf einer Wahrheit diesen Barbaren gegenüber und der daraus folgende Tod weder für die Wahrheit, noch für den Gesinnungswandel der Täter, noch für die Nachwelt einen Vorteil brächte, wäre dieser Tod in jeder Hinsicht sinnlos und darum abzulehnen. Wenn die Wahrheit etwa den Verrat unschuldiger und unbeteiligter Menschen nach sich zöge und der Tod zugleich den Verräter der Möglichkeit beraubte, diese noch zu warnen, dann wären beide, Verrat und Tod, verwerflich. Und wenn schließlich der Mensch, der um der lieben Wahrheit willen freiwillig den Tod wählte, weil er sich seiner irdische Verantwortung entziehen will oder auf einen vermeintlichen, jenseitigen Vorteil spekuliert, dann wäre diese Rolle – des Selbstmörders durch fremde Hand bzw. des Selbstmordattentäters – ebenfalls abzulehnen.

Prinzipiell habe ich, gelinde gesagt, gewisse Schwierigkeiten mit solchen sehr allgemein gehaltenen Sentenzen, als da sind Kalender- und Orakelsprüche, Küchenweisheiten und Bauernregeln, Suggestivfragen und Paradoxien. Sie mögen manchmal geeignet sein, zum Nachdenken anzuregen. Ob sie zu produktiven Gedanken und nützlichen Antworten führen, ist aber im Einzelfall zu prüfen und hängt hauptsächlich vom Nachdenkenden ab.

Heinrich Funke: Das Testament (II)

Thursday, 02. December 2010Quizfrage: Was haben dieses und das vorangegangene Bild gemeinsam? Richtig, auf beiden sind fünf Personen zu sehen. Allerdings ist das Verhältnis Täter zu Opfer diesmal eins zu vier, gegenüber zwei zu drei bei der ersten Hinrichtung. Zudem finden beide Gräueltaten unter freiem Himmel statt. Haben sich nicht üblicherweise die Schinder und Henker aller Zeiten hinter dicken Kerkermauern ihrem blutigen Handwerk hingegeben, um vor unwillkommenen Zeugen sicher zu sein, die etwa im Falle eines Wechsels der Regentschaft auf Rache sinnen könnten? Gewiss, es gab auch jene demonstrativ öffentlichen Liquidationen, zu denen das Volk geradezu zusammengetrommelt wurde, zur Abschreckung und zugleich zur Befriedigung blutrünstiger Schaulust, die ja leider immer schon verbreiteter war als die Menschenfreunde unter uns glauben wollen. Aber Zuschauer sieht man auf den beiden hier zur Rede stehenden Bildern ja nicht.

Neu ist an diesem Bild das kleine Kirchlein im Hintergrund. In diesem Land gelten also die Zehn Gebote, deren fünftes seit Luther traditionell übersetzt wird mit „Du sollst nicht töten“. Spätestens seit militante Vegetarier und Tierschützer sich auf dieses Gebot berufen und damit manchem christlichen Leckermäulchen den Appetit auf den Sonntagsbraten verderben wollen, hat sich herumgesprochen, dass die wörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen des Alten Testaments lautet: „Du sollst nicht morden.“ Ob nun die Vollstreckung eines höchstrichterlichen Todesurteils über einen schlimmen Übeltäter, beispielsweise einen Mörder, selbst wieder Mord ist oder nicht vielmehr eine gerechte Strafe zur Verhinderung weiterer Taten durch Beseitigung des Täters und Abschreckung möglicher Nachahmer, darüber streiten Gegner und Befürworter der Todesstrafe im Schatten der Kirchen seit Menschengedenken.

Wie schon einmal, so erleichtert auch diesmal der Text unterm Bild keineswegs dessen Verständnis, sondern gibt vielmehr weitere Rätsel auf. „Leben und Tod ist nicht einfach“, heißt es da zunächst. Hier muss das Sprachempfinden rebellieren, denn das klingt ja schrecklich falsch. Das Leben, der Tod – diese beiden sind ja zweifellos eine Mehrzahl, wenngleich die kleinste mögliche, nämlich ein Paar. Also müsste es doch nach allen Regeln der Logik und der Grammatik heißen: „Leben und Tod sind nicht einfach“. Kann man sich diese befremdliche Einzahl vielleicht so erklären, dass hier „Leben&Tod“ gewaltsam als eine Einheit, als ein Ganzes gesehen werden sollen? Aber dazu steht ja im Widerspruch, dass sie ausdrücklich als „nicht einfach“ bezeichnet werden. Was ist aber das Gegenstück zu einfach? Schwer? Schwierig? Zweifach? Vielfach?

Nehmen wir mal an, der Künstler meint, das Leben sei nicht einfach im Sinne von nicht leicht zu bewältigen. Könnten wird dieser Aussage so verallgemeinernd beipflichten? Ist das Leben uns allen nicht wenigstens zeitweise leicht gefallen? War es nicht immerhin unter günstigen Umständen oft sehr einfach für uns, zu leben? Und auch der Tod soll nicht einfach sein? Wer will behaupten, er wisse etwas über den Tod? Wenn es heißen würde, dass das Sterben nicht einfach sei, würde er vermutlich breite Zustimung ernten, denn wie qualvoll-schwer es manchem fällt, sein Leben zu verlassen, das haben viele schon mitansehen müssen, und die anderen wissen es immerhin vom Hörensagen.

Und nun die Aufforderung: „Sei wachsam“. Diese Warnung erhält ja in Verbindung mit der bildlichen Darstellung der Hinrichtung geradezu den Charakter einer Drohung: Pass auf, was du tust! Sei dir bewusst, dass das Leben nicht so einfach ist, wie es oft scheint! Wenn du zu leichtsinnig bist, kommst du unversehens in die traurige Lage der Gehenkten und Geköpften dort oben! (Aber auch hier sollte man noch den zusätzlichen Gedanken im Hinterkopf zulassen, dass schließlich auch die Lage des Henkers keine einfache ist.)

Heinrich Funke: Das Testament (I)

Sunday, 28. November 2010Schon mit dem ersten Bild wird klar, dass zarte Gemüter und empfindliche Seelchen gewarnt sein sollten. Lieblich, versöhnlich, gar gemütlich geht es hier nicht zu. Wir sehen einen nackten Männerleib, kopfüber aufgehängt wie ein erlegter Hirsch, der nun von zwei gnadenlosen Schindern fachgerecht zerteilt wird, mit einer scharfzackigen Baumsäge, angesetzt gerade dort, wo der Mensch am empfindlichsten ist. Und es gibt allen Anlass zu der schrecklichen Vermutung, dass das Opfer noch lebt, dass also dieses Zersägen nicht die Filetierung eines empfindungslosen Leichnams ist, sondern eine barbarische Tortur zum Tode.