Archive for March, 2011

Protected: Ich hasse Fernsehen!

Thursday, 31. March 201138°19′19″ N 142°22′8″ O 14:46:23 Uhr

Tuesday, 29. March 2011Sonnenaufgang bei klarem Himmel. Es war ein Tag wie jeder andere. Ein eher freundlicher Märztag mit Temperaturen zwischen 2 °C und 11 °C. Um kurz nach sechs Uhr Ortszeit ging die Sonne auf. Die Erwachsenen fuhren zur Arbeit, die Kinder machten sich auf den Weg zur Schule. Nichts deutete darauf hin, dass eine Katastrophe unmittelbar bevorstand, die tausende Bewohner des Landes das Leben kosten, zehntausende obdachlos machen und eine noch unbekannte Zahl von Menschen, möglicherweise auch weit außerhalb der Grenzen des Landes, dem Risiko lebensbedrohlicher Gesundheitsgefährdungen aussetzen würde.

Aber noch ist es nicht soweit. Noch ahnt kein Mensch das kommende Unheil. Noch gehen alle beflissen ihren gewohnten Alltagstätigkeiten nach. Es ist ein Freitag, das Wochenende steht bevor. So sind die Menschen vielleicht etwas entspannter als an den anderen Tagen der Arbeitswoche. Es kann angenommen werden, dass viele eine zarte, wohlige Vorfreude auf die Ruhepause empfinden, die sie erwartet, aller Wahrscheinlichkeit nach, sofern denn nichts Unvorhersehbares dazwischenkommt. Doch in wenigen Stunden wird genau dies geschehen.

Das Magazin der Süddeutschen zeigt zwei Wochen später genau 50 Fotos, die in den acht Stunden zwischen Sonnenaufgang und ,Weltuntergang‘ entstanden sind. Es sind die Bilder einer alltäglichen Normalität, die durch das Wissen um diese ,Pointe‘ nicht mehr mit unschuldigem Blick wahrgenommen werden können. Genau dieser gruselige Schauder ist es ja, worauf die Magazinredaktion abzielt. Man kann geteilter Meinung sein, ob diese Bildstrecke eine zwar provozierende, aber doch zum Nachdenken anregende journalistische Meisterleistung ist; oder ob wir es hier mit einem geschmacklosen Tabubruch zu tun haben, mit dem riskanten Vorstoß in eine ethische No-go-Area.

Ich stelle mir vor, dass das Heft einem japanischen Opfer in die Hände fällt, vielleicht noch unter dem unmittelbaren Eindruck der Verheerungen. Unmöglich ist das ja keinesfalls. Vielleicht sind Menschen aus den vom Tsunami betroffenen Gebieten nach Tokio geflohen. In großen Zeitschriftenläden der Hauptstadt wird man vielleicht die Süddeutsche kaufen können. Wie mag es auf einen solchen Betroffenen wirken, wenn er sieht, mit welchen eleganten Gedankenspielen sich die deutschen Zeitgenossen unterhalten, die sich im viele tausend Kilometer entfernten Europa halbwegs sicher fühlen? Ich bemühe mal einen Vergleich, wohl wissend, dass ich damit über Unvergleichliches spekuliere: Wie ist jemandem zumute, dem man das Foto eines fröhlich lachenden Angehörigen zeigt, aufgenommen unmittelbar vor dessen unvorhersehbarem Unfall mit tödlichem Ausgang?

Gestern wurde ich unfreiwilliger Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei Damen meines Alters im Bus. Sie unterhielten sich über die Kernschmelze im Kraftwerk Fukushima-Daiichi. Die Wortführerin sagte aber immer ,Fukujama‘ statt ,Fukushima‘. Das ist verzeihlich, schließlich ist der Ortsname ja erst neuerdings Präsent in allen Medien. Der Versprecher erinnerte mich aber an folgende Geschichte von Günther Anders: „Die Existenz gewisser Städte wird uns erst dann bekannt, wenn diese durch ein Erdbeben zerstört worden sind. ,Nicht anders‘, heißt es in den Molussischen Theologoumena, ,wird es auch unserer Welt gehen. Erst dann werden die Götter etwas von uns erfahren, wenn sie im Himmlischen Morgenblatt die Notiz über unseren Untergang finden werden. ,Wie hieß der Platz?‘ wird der Gott Bamba beim Frühstück seine ihm aus der Zeitung vorlesende Frau fragen. – ,Welt oder so, glaube ich.‘ – ,Namen gibt es!‘ wird Bamba dann ausrufen. – Und außer in diesem sofort wieder vergessenen Gespräch wird unser niemals gedacht worden sein.“ (Namen gibt es; aus: Der Blick vom Turm; hier zit. nach: Das Günther Anders Lesebuch. Hrsg. v. Bernhard Lassahn. Zürich: Diogenes Verlag, 1984, S.87.)

[Titelbild: Ausschnitt aus einer Abbildung im hier besprochenen Süddeutsche Zeitung Magazin Nr. 12 v. 25. März 2011, S. 48/49.]

Briefkastenmüll (III)

Friday, 25. March 2011Das Heftchen vom Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk habe ich mir bisher noch nie von innen angesehen. Da wir den Stromanbieter nach einem halben Jahrhundert konkurrenzlosem RWE-Zwangsbezug vor einiger Zeit gewechselt haben, interessiert mich herzlich wenig, was der heimische Energie-Gigant zur Pflege seines Images auf bunte Seiten druckt. So wanderte das 20 Seiten starke RWE MAGAZIN, das seit 2008 dreimal jährlich erscheint, in unserem Haushalt bislang regelmäßig zum Altpapier.

Nun habe ich aber diese Rubrik aufgemacht und beschlossen, vor der Entsorgung wenigstens einen kritischen Blick in jede unverlangte Postwurfsendung zu riskieren. Und zudem wollte ich wissen, ob denn wohl die RWE AG, einer der vier Betreiber von Kernkraftwerken in Deutschland, nach der Katastrophe in Fukushima ihren Kunden zu diesem heiklen Thema etwas mitzuteilen hat. So blätterte ich das Heftchen zunächst durch, um mir einen oberflächlichen Eindruck zu verschaffen. Da geht es nun also um Anregungen zum Energiesparen in privaten Immobilien, um neue Podukte aus dem Energieeffizienz-Shop von RWE, um die tollen Vorteile beim Shoppen mit der RWE-Card und die ersten E-Autos von Mitsubishi und Citroën, von denen sich RWE ein exklusives Kontingent für seine Stromkunden gesichert hat. Ein paar beruhigende Worte zur Gefahr eines Super-GAUs in Deutschland? Fehlanzeige.

Ich wollte meine Suche nach einer Stellungnahme zu den denkbaren Risiken der „sauberen“ Energie aus dem Hause RWE schon aufgeben, als mein Blick auf der letzten Seite plötzlich auf das Bild einer Welle im kitschigen Goldrahmen fiel [s. Titelbild © RWE Vertrieb AG]. Ganz richtig, das ist der berühmte Farbholzschnitt des japanischen Künstlers Hokusai, der im Zusammenhang mit dem katastrophalen Tsunami an der japanischen Ostküste schon in manch anderen Presseartikeln reproduziert wurde. Hier jedoch steht das Bild in einem völlig anderen Zusammenhang.

Wissenswertes über Wellen heißt die Folge der Reihe „Schlau in 30 Sekunden“, die uns die Redaktion des RWE MAGAZINs in aller Unschuld zumutet. Auf dieser Seite erzählen uns die pfiffigen Blattmacher allerlei Wissenswertes über die Neue Deutsche Welle, die La-Ola-Welle, die Dauer-, die Mikro- und die Sinuswelle – um schließlich auf den Punkt zu kommen und uns einen weiteren Trumpf im umweltschonenden Energiegewinnungs-Spiel ihres Arbeitgebers vorzustellen: das Wellenkraftwerk.

Wer empört sich da über eine vermeintliche Geschmacklosigkeit? Honi soit qui mal i pense! Das Heft war am 11. März, als die Riesenwelle das todsichere Atomkraftwerk in Japan zerdepperte, längst fertig layoutet und auf den Weg gebracht, womöglich bereits gedruckt. Und überhaupt: Das zeichnet ja gerade einen innovativen Energiekonzern aus, schon heute in die Stromerzeugungsutopien von übermorgen zu investieren. Der Tsunami vor Japan hat uns doch vorgeführt, was für eine Power in solchen Wellen stecken kann. Man muss sie nur zu bändigen wissen. Und für dieses Know-how haben wir ja unsere Spezialisten beim RWE.

Aus dem Zusammenhang gerissen (I)

Wednesday, 23. March 2011Ich staune immer wieder über die Reaktionen meiner Mitmenschen in kurzfristig brenzligen globalen Krisenmomenten wie dem jüngsten Doppelknall in Japan und Libyen: Ist das denn nicht seit einem guten Jahrhundert jedem wachen Geist längst deutlich geworden, dass wir auf einen Untergang zusteuern? Offenbar nicht – oder es gibt nur sehr wenige wache Geister.

Ein Blick zurück über ein halbes Jahrhundert. Am 25. Mai 1960 schrieb Jean Améry aus Brüssel an seinen Freund Ernst Mayer, in einem historischen Moment, als man kurz aufatmen durfte, weil der Stalinismus überwunden schien: „Nein, Krieg, den grossen ,shooting war‘, den A- und H-Bombenkrieg wird es wohl nicht geben, so lange China nicht in der Lage ist, ihn vom Zaune zu brechen. Nicht die SU [Sowjetunion] ist die Gefahr – sie war es auch 1948 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht! – sondern das östliche Riesenreich mit seinen 700 Millionen Menschen und seinem entsetzlichen weltrevolutionären und neuerdings auch industriellen Elan. In China sehe ich – ich, der ich nie an den Krieg glaubte! – eine echte Drohung.“ (Jean Améry: Ausgewählte Briefe 1945-1978. Stuttgart: Klett-Cotta, 2007, S. 91.)

Der wache Geist lässt sich eben auch von einer Tauwetter-Periode nicht einschläfern und sieht am Horizont noch ganz andere Gefahren aufdämmern. In den vergangenen fünfzig Jahren hat sich die damals schon bedrohliche Zahl von 700 Millionen übrigens fast verdoppelt! Heute schicken sich 1.350 Millionen Chinesen an, die Maslowsche Bedürfnispyramide zu erklimmen, und beanspruchen ihr gleiches Recht auf Ernährung, Gesundheit, Wohlstand, Fortschritt, Wachstum, Sicherheit, Unterhaltung, Bildung und Selbstverwirklichung. (Interessant übrigens, dass Améry schon damals einen ,industriellen Elan‘ im Reich der Mitte bemerkte, wo es uns doch heute so erscheint, als habe diese Entwicklung dort erst in neuerer Zeit begonnen.)

Wie wäre es wohl um China und den Rest der Welt bestellt, wäre dort nicht Anfang der 1980er-Jahre die Ein-Kind-Politik eingeführt worden? Diese Frage sollte man sich aber tunlichst verkneifen, will man nicht einen beflissenen Vortrag über die katastrophalen sozialen Folgen dieser fatalen Restriktion zu hören bekommen. Überhaupt kommt das globale Wachstum der Bevölkerung im Spektrum der diversen Untergangsszenarien von ,Atomkrieg‘ über ,Globale Erwärmung‘ bis hin zu ,Wasserverknappung‘ merkwürdigerweise gar nicht mehr vor, obwohl es doch nahe liegt, hierin wenn nicht die Ursache, so doch das entscheidende Treibmittel für alle übrigen Probleme der Menschheit zu sehen. Ein Denktabu?

Das Wort von der ,Bevölkerungsexplosion‘ ist jedenfalls völlig aus der Mode gekommen, was aber nicht weiter schlimm ist, denn inzwischen ist es ohnehin eher angebracht, von einer ,Bevölkerungsimplosion‘ zu sprechen. Zur Erklärung: Bei einer Explosion verbreitet sich die Druckwelle von innen nach außen, bei der Implosion hingegen umgekehrt, von außen nach innen. Und wenn man die weltweite Bevölkerungsentwicklung im vergangenen Jahrhundert betrachtet, so wird sie ja begleitet von einer zunehmenden Urbanisierung, also einer rasanten Zunahme der Siedlungsdichte des Menschen. Wir erleben also einen gleich in zweifacher Hinsicht logarithmisch wachsenden Bevölkerungsdruck. Wie sollte das nicht in eine globale Katastrophe münden?

Zwei Zitate

Sunday, 20. March 2011Ich war in der vergangenen Woche verstimmt. Manchmal ist es besser, zu schweigen. Das sieht man nachträglich an jenen, die die Klappe einfach nicht halten können. Um mich vorsichtig wieder ans Bloggen heranzutasten, beginne ich mit zwei Zitaten zu diesem Thema.

Das eine stand in der WAZ in der Rubrik „Zitate des Tages“ und fiel mir beim Erfassen meiner Bücher fürs Versandantiquariat entgegen, auf einem undatierten Zeitungsausschnitt, viereinhalb mal fünfeinhalb Zentimeter groß, wohl ziemlich genau 30 Jahre alt. Es spricht der Vorstandsvorsitzende der VEBA AG, Rudolf von Bennigsen-Foerder: „Der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung dürfte kein Verständnis dafür haben, wenn die Maschinenstürmer unserer Zeit aus ideologischen oder weltfremden Motiven alles, was wir bisher erreicht haben – unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung, unsere Wirtschaftsordnung – aufs Spiel setzen.“

Bennigsen-Foerder ist seit gut zwei Jahrzehnten tot. Sonst könnte man ihn fragen, ob er nicht jetzt erkenne, dass er durch seine Energiepolitik weit mehr aufs Spiel gesetzt hat als nur die von ihm hier angeführten Werte? Und ob er nicht einsehen müsse, dass wir es vor allem jenen von ihm verhöhnten ,Maschinenstürmern‘ zu verdanken haben, wenn in Deutschland immerhin vergleichsweise strenge Sicherheitsnormen für AKWs durchgesetzt wurden? Aber man darf ja nicht daran erinnern, dass man ,es‘ schon immer wusste. Vornehm geht die Welt zugrunde!

Das andere Zitat entnehme ich dem Interview, das Christa Wolf der ZEIT gewährt hat, aus gegebenem Anlass und trotz ihrer anfänglichen Unlust. Denn gleich eingangs bekennt sie, dass ihre Hoffnung geschwunden sei, mit dem, was man nach so einer Katastrophe sagen könne, irgendetwas zu bewirken. Leider verrät sie uns Lesern, deren Zeit sie ja nun in Anspruch nimmt, die Beweggründe nicht, warum sie dann doch Rede und Antwort stand. (Ich hätte da so ein kleines mickeriges Motiv im Angebot. Aber was soll ’s?) Viel schlimmer ist das hilflose Gefasel, das die „Expertin für den Weltuntergang“ von sich gibt (So nennt die ZEIT sie tatsächlich im Untertitel; ob allen Ernstes oder mit respektloser Ironie, das bleibe dahingestellt.)

Eine Kostprobe. Auf die Frage, wie einer Menschheit zu helfen wäre, die aus ihren Fehlern nichts lernt, antwortet Christa Wolf: „In Japan scheinen die Menschen unendlich technikgläubig zu sein. Man müsste sie fragen: Was ist eigentlich das Ziel unseres Daseins? Momentan wohl Profit, den wir in einem tödlichen Wettkampf zu erlangen versuchen. Die Utopien unserer Zeit treiben Monstren hervor. Aber das ist den meisten Menschen nicht bewusst, denn sie leben ja mitten in ihrer Zeit und können sich aus dem Hamsterrad des Fortschritts nicht lösen. Vielleicht kann ein Unglück wie dieses doch ein Nachdenken über andere mögliche Wege anstoßen. Aber wie soll man all die Menschen in eine andere Richtung lenken? Dafür reicht meine Fantasie nicht aus. Der Forscherdrang hat sich immer weiter in diese eine Richtung entwickelt: Was machbar ist, wird gemacht. Und wenn ein Land aus moralischen Gründen etwas nicht macht, macht es das andere. Und weil beide das voneinander wissen, machen sie weiter. Wir schaffen es einfach nicht, diese Entwicklung, die wir ,Fortschritt‘ nennen, zu bremsen.“ („Bücher helfen uns auch nicht weiter“; in: DIE ZEIT Nr. 12 v. 17. März 2011, S. 53.) Hat die bürgerliche Presse in diesem Land denn jede Ehrfurcht vor dem Alter verloren, dass sie es zulässt, wenn sich eine einst hoch angesehene Autorin mit solchen faden Gemeinplätzen, unausgegorenen Halbwahrheiten und albernen Stoßseufzern blamiert? – Dann doch lieber weiße Seiten, Leere und Schweigen.

Heinrich Funke: Das Testament (XIX)

Monday, 14. March 2011Besondere Umstände verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen! Ausnahmsweise halte ich mich einmal nicht an die vom Künstler vorgegebene Reihenfolge. Der Zufall will es nämlich, dass dieses Bild (und vielleicht sogar der zugehörige Text) zur aktuellen Weltlage zu passen scheint. Jedenfalls drängt sich mir diese Parallele auf. Da ist ein dubioses Behältnis geborsten, groß und gelb und vielleicht heiß wie die Sonne. Vor dem Unfallreaktor liegt ein menschliches Opfer, wie vom Schlag getroffen. Die Person, die einen silbergrauen Overall trägt, vermutlich einen Schutzanzug gegen gefährliche Strahlung, hat ihre Maske verloren. Oder gar ihr Gesicht? Ein Rinnsal läuft ihr über die Brust und vereint sich mit einem ebensolchen Blutsturz, der dem Leck im Mantel des Kugelturms entweicht.

Nun weiß ich, da ich die gesamte Linolschnitt-Sammlung kenne, dass die sieben Bilder XIV bis XX einen geschlossenen Zyklus bilden, in dem maskierte Asiaten (oder jedenfalls Menschen mit asiatisch anmutenden Masken) vorkommen. Und vielleicht hat diese Übereinstimmung – ich spreche von der Krise in Fukushima – meine Gedankenverbindung befördert. Dieser Zufall ist aber insofern lehrreich, als er uns daran erinnert, dass wir immer, bei der Interpretation von Kunst so gut wie bei der Interpreatation der Wirklichkeit, von unserem augenblicklichen Erleben abhängig sind.

Deutlicher gesagt: Auf einer Bank an der Seepromenade sieht man einen Sonnenuntergang mit anderen Augen als ohne Schwimmweste mitten im Atlantik nach einem Schiffsuntergang.

„Keine Reifung ohne Krise“. – Das ist so ein rechter Trost-Spruch, wie man ihn sich gern bei schwerem Seegang an den Mast heftet. Es gibt noch ein paar ähnliche vom gleichen Kaliber: „Was mich nicht umbringt, macht mich nur desto stärker.“ – „Ohne Fleiß kein Preis.“ – „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“ – „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern.“ – „Augen zu und durch.“ Man könnte solche Sentenzen auch als Durchhalteparolen bezeichnen. Aber der hier zur Diskussion stehende Satz geht noch ein Schrittchen weiter.

Keine Reifung ohne Krise? Dieser Satz tröstet den Hoffnungslosen, der in der Krise steckt und kein Land mehr sieht, mit der versöhnlichen Aussicht, dass diese kritische Zeit nicht nur irgendwann ein Ende findet, sondern dass der Geprüfte auch gewandelt, geläutert, gebessert, eben: gereift daraus hervorgehen wird. Und mehr als das! Der Satz behauptet, dass sich dieser Erfolg nur auf dem Weg durch die Prüfungen der Krise erreichen lässt. (Allerdings wirkt auf mich das Bild diesmal wie ein höhnischer Kommentar zu diesem munteren Satz, denn die niedergestreckte Person sieht so gar nicht danach aus, als könnte sie sich noch einmal berappeln und sogar gestärkt aus dem Unfall hervorgehen. – Aber warten wir ab, wie die übrigen vier Bilder dieses Zyklus aussehen.)

Nicht ganz dicht

Sunday, 13. March 2011Neben meinem Sonntagsfrühstücksei liegt die Süddeutsche. Mein Blick fällt auf ein großes Bild im Wirtschaftsteil. Lacht die Kanzlerin? Angesichts dieser grauenhaften Katastrophe in Japan, mit noch unabsehbaren Folgen für die ganze Erde? Was gibt es denn da zu lachen? Möglicherweise irgendwelche Vorteile, die der deutschen Wirtschaft … Ach, was! Die Zeitung ist ja von gestern, das Foto (© Reuters) gar von vorgestern. Es entstand auf dem Sondergipfel der 17 Euro-Länder in Brüssel, bei dem sich Angela Merkel in „Jubelpose“ zeigen durfte, so die Financial Times. Das war einmal. Jetzt ist wieder Betroffenheitspose angesagt. Das Mienenspiel unserer Politiker hat die Authentizität von Verkehrsampeln.

Neulich habe ich die Bundeskanzlerin schon einmal beim Lachen beobachten können. Da saß sie auf ihrem Stuhl im Deutschen Bundestag und hörte sich die Rede von Sigmar Gabriel an, der den noch amtierenden Verteidigungsminister zu Guttenberg unter Beschuss nahm. Dann machte Gabriel seiner Rivalin ein paar Komplimente. „Ich habe Sie als jemanden kennengelernt,“ so der Parteivorsitzende der SPD, „der, na klar, machtbewusst ist. Das ist keine Frage. Aber ich habe Sie nie als machtvergessen und auch nie als machtversessen erlebt.“ Merkel rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her, aber sie machte gute Miene zu bösem Spiel. Oder wie soll ich ihr Lachen bezeichnen? Sie lacht wie eine Debütantin auf dem Wiener Opernball, die der alte Richard „Mörtel“ Lugner mit seinem Küss-die-Hand bedrängt. Aber zugleich wird klar, dass sie Gabriel kein Wort glaubt. Dass sie nicht anders kann, als dessen Vortrag für ein machiavellistisches Schauspiel zu halten. Und noch eine Schicht tiefer unter dieser fingerdicken Camouflage gibt es vielleicht einen kleinen Zweifel, ob Gabriel es nicht etwa doch ausnahmsweise einmal ernst meinen könnte. Aber die Maske hält dicht.

Gestern sind Merkel und Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) vor die Presse getreten und haben Statements zum Erdbeben in Japan abgegeben. Je fürchterlicher die Ereignisse sind, die es in solchen Statements zu kommentieren gilt, desto unglaubwürdiger werden die Betroffenheitsbezeugungen, die vom Stapel gelassen werden. Welcher fleißige Sprachkritiker untersucht einmal Katastrophen-Statements von Politikern speziell im Hinblick auf die Frage, mit welchen Mitteln darin Betroffenheit geheuchelt wird? Ich wage die Behauptung, dass das Repertoire, auch im internationalen Vergleich, beschränkt ist auf ein knappes Dutzend der immer wieder gleichen Versatzstücke.

Ein wesentliches Element des Betroffenheits-Baukastens betrifft den Punkt, ob auch Landsleute unter den Opfern sind. Dieses Bauklötzchen stellte gestern Westerwelle auf den Konferenztisch: „Ich kann Ihnen sagen, dass wir bisher glücklicherweise keine Hinweise darauf haben, dass sich auch deutsche Staatsangehörige unter den Opfern befinden. Ausschließen kann ich das aber nicht, denn wir konnten noch nicht mit allen den Kontakt aufnehmen. Wir hoffen natürlich das Beste, aber wir können leider auch das nicht ausschließen.“ Wenn das eine Nachricht an die Adresse deutscher Angehöriger sein soll, die noch kein Lebenszeichen von ihren Verwandten in Japan erhalten haben, dann wäre sie besser unterblieben. Und wenn man mir unterstellt, dass mir ein deutsches Opfer in Japan mehr zu Herzen geht als ein japanisches, dann frage ich mich, was für ein bornierter, überlebter Nationalismus sich da kundtut. Ich dachte, wir leben in einer globalisierten Welt?

Zudem sind es natürlich zwei ganz andere Sorgen, die die deutsche Bevölkerung beunruhigen. Erstens: Kann die radioaktive Strahlung aus den undichten Kernreaktoren bis nach Deutschland gelangen, über eine Distanz von 9.300 Kilometern Luftlinie? (Zum Vergleich: Tschernobyl war „bloß“ 1.600 Kilometer weit weg.) Dazu die studierte Physikerin Merkel: „Ich habe mich darüber mit den Experten des Bundesumweltministeriums natürlich genau unterhalten und mich informieren lassen. Ich darf Ihnen sagen: Es ist nach menschlichem Ermessen nicht vorstellbar, dass Deutschland von den Auswirkungen des Unglücks in Japan betroffen sein könnte. Wir sind zu weit davon entfernt. Aber ich will dennoch sagen: Natürlich ist Japan uns nahe.“ Welch feinsinniges Wortspiel! – Zweitens: Kann deutschen Kernkraftwerken ein ähnlich folgenreiches Unglück zustoßen? Dazu Merkel: „Wir wissen, wie sicher unsere Kraftwerke sind. Wir wissen, dass wir weder von derart schweren Erdbeben noch von derart gewaltigen Flutwellen bedroht sind. […] Ich finde, an einem solchen Tag darf man nicht einfach sagen: Unsere Kraftwerke sind sicher. Sie sind sicher, aber trotzdem muss man nachfragen: Was ist aus einem solchen Ereignis zu lernen? Auch wenn wir keine Anhaltspunkte dafür haben, dass unsere Kraftwerke nicht sicher wären, können wir trotzdem immer noch dazulernen.“ Man könnte zum Beispiel aus den aktuellen Ereignissen in Japan lernen, dass man immer vom Schlimmsten möglichen Ereignis ausgehen sollte, wenn man sich domestizierte Atombomben in die Landschaft stellt. Beispielsweise von der Möglichkeit, dass morgen ein paar islamistische Fanatiker in ganz Europa mehrere Passagierflugzeuge entführen und jene AKWs ansteuern, von denen bekannt ist, dass ihre Hülle dem Aufprall eines Jumbojets nicht standhält. Auf dieses konkrete Risiko-Szenario sind nämlich die Verantwortlichen in Politik und Energiewirtschaft bis heute jede Antwort schuldig geblieben. Aber Guido Westerwelle drischt jetzt Aktivismus-Phrasen und hat vor allem eine Sorge: „Jetzt muss gehandelt werden, jetzt muss geholfen werden, und jetzt sollten keine parteipolitischen Debatten im Vordergrund stehen.“ Man müsste lachen, wenn es nicht so tragisch wäre, diesen deutschen Außenminister an seinen Herausforderungen nicht wachsen, sondern vielmehr immer noch kümmerlicher werden zu sehen. Immerhin rutscht der Kanzlerin unter all den Betroffenheitsbekundungen und Handlungsbeteuerungen ein wahrer Nebensatz raus, aber der ist hier natürlich aus dem Zusammenhang gerissen und war ganz anders gemeint: „[…] wir sind auch nicht ganz dicht dabei, […].“

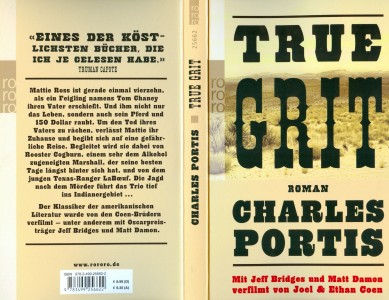

Buch zum Film (I)

Saturday, 12. March 2011Gestern habe ich die soeben erschienene Taschenbuchausgabe von True Grit gekauft. Dabei verstieß ich gleich mehrfach gegen meine Grundsätze. Eigentlich will ich nämlich keine neuen Bücher mehr kaufen, wenn es ältere Ausgaben von ihnen auf dem Antiquariatsmarkt gibt, denn die sind in aller Regel billiger und dazu noch solider gefertigt. Sodann will ich, wenn eben möglich, kein gelumbecktes Taschenbuch von einem Titel kaufen, den es auch in einer ordentlich gebundenen, fadengehefteten Edition gibt. Und zudem will ich keine Bücher mehr in den Filialen der Buchhandelsketten wie Thalia oder Mayersche kaufen, sondern die ambitionierten kleinen Buchhandlungen wie proust unterstützen. In diesem Fall machte ich eine Ausnahme, weil ich das Buch an diesem Wochenende lesen wollte, solange nämlich der Eindruck der beiden Verfilmungen (von Henry Hathaway bzw. Joel und Ethan Coen) noch frisch ist.

Das Buch, das ich nun in Händen halte, nennt sich im Impressum ,überarbeitete Neuausgabe‘, basierend auf der ersten deutschen Übersetzung Die mutige Mattie, die 1969 erschien; die Redaktion lag in den Händen von Isabell Trommer. Nun wüsste ich ja doch gern, welche Änderungen bei dieser Überarbeitung für nötig gehalten wurden. So heißt es etwa gleich zu Beginn des Buches: „Ehe Papa nach Fort Smith aufbrach, sorgte er dafür, dass ein Schwarzer namens Yarnell Poindexter jeden Tag das Vieh fütterte […].“ (Charles Portis: True Grit. A. d. Am. v. Richard K. Flesch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2011, S. 9.) Streng genommen wäre die politisch korrekte Bezeichnung dunkelhäutiger Personen ja heute „ein Farbiger“ gewesen. Aber vielleicht lautete es in der Erstausgabe der Flesch-Übersetzung ja, noch schlimmer: „ein Neger“? Dann hätte sich Isabell Trommer mit „ein Schwarzer“ gewissermaßen für eine Kompromiss-Version entschieden. (Mich würde nicht einmal wundern, wenn es im amerikanischen Original von Portis an dieser Stelle gar „a nigger“ heißt, denn die Geschichte wird Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts von einer Greisin erzählt, für die die Bezeichnung Nigger für einen Mann schwarzer Hautfarbe noch ganz selbstverständlich und nicht diskriminierend gemeint war. Zudem erhält der Leser wenig später (ebd., S. 52) Einblick in die menschenkundlichen Auffassungen der Erzählerin, wenn sie zum Beispiel sagt: „Es heißt, Creek-Indianer seien gute Indianer, aber Creek-Blut mit weißem Blut gemischt oder auch mit Negerblut – das sei etwas anderes.“ Ein solcher Mischling ist der Gangster, angesichts dessen Mattie Ross urteilt: „Wenn es je einen Mann gab, dem Mord und Totschlag ins Gesicht geschrieben waren, dann war es Odus Wharton.“)

Woraus ich nicht schlau wurde, nachdem ich beide Filme gesehen hatte, das war der Name des Texas-Rangers. In den Synchronisations-Fassungen klingt er wie ,La Bief‘, aber in den Besetzungslisten bei Wikipedia steht ,La Boeuf‘ (und in der französischen Wikipedia gar ,LaBœuf‘). Wie passte das zusammen? Im Roman gibt der Namensträger selbst hierüber folgenden Aufschluss: „,Mein Name ist LaBœuf‘, sagte er. Er sprach es aus wie LaBief, aber dann buchstabierte er es.“ (Ebd., S. 65.) Solche Feinheiten bleiben eben selbst bei der treuesten Verfilmung auf der Strecke.

Dass sich die Coens aber das folgende Detail haben entgehen lassen, begreife ich nicht. In einer langen, kalten Nacht in der Wildnis hält Rooster Cogburn die völlig erschöpfte Mattie mit seiner Lebensgeschichte bei Laune, gespickt mit pittoresken Kapriolen wie dieser: „Er sagte, er kenne eine Frau in Sedalia, Missouri, die sich als Mädchen eine Nadel in den Fuß getreten habe, und neun Jahre später sei sie aus dem Oberschenkel ihres dritten Kindes wieder herausgekommen. Die Ärzte seien sehr erstaunt gewesen.“ (Ebd., S. 141.) Das sind doch Geschichten von der Art, wie sie einem noch Jahrzehnte später wieder einfallen, wenn das Gespräch auf ein Buch kommt, von dem man den ganzen Rest vergessen hat. Aber in einem Film finden sie eben keinen Paltz. Einwandfrei haben aber die Coens wesentlich mehr Einzelheiten aus dem Roman in ihren 110 Filmminuten untergebracht als Hathaway seinerzeit, obwohl Der Marshal noch 18 Minuten länger ist. Allerdings nehmen sie es mit der Wahrhaftigkeit gegenüber der Vorlage auch nicht immer sehr genau. Ein Beispiel für viele: Scheinbar völlig mutwillig tritt Rooster im Film die beiden Indianerjungen vor Bagbys Laden gleich zweimal von der Verandabrüstung in den Dreck. Bei Charles Portis ist dies aber die gerechte Strafe für die Gehässigkeit der beiden, die sich an den Qualen eines Maultieres weiden, das von einem Strick um den Hals stranguliert wird (vgl. ebd., S. 107). Ganz unbedeutend ist diese Kleinigkeit ja nicht, denn ich erinnere mich noch gut, dass ich dem Film-Marshall für sein Verhalten in dieser Szene einen Minuspunkt verpasste, während nun der Buch-Marshall im Gegenteil einen Pluspunkt bekommt. [Nachsatz vom 16. März 2011: Hier irrte ich. Mein Sohn V. und dessen Freund D., die beide die Coen-Verfilmung vor wenigen Tagen gesehen haben, erklärten unabhängig voneinander auf meine Frage, warum Rooster die beiden Indianerjungen von der Verandabrüstung schmeiße: „Weil sie das Pferd geärgert haben.“ Offenbar muss ich für einen Augenblick abgelenkt gewesen sein, wie übrigens auch meine sonst sehr aufmerksame Gefährtin, die sich ebenfalls an kein Pferd (resp. Maultier) vor der Veranda erinnern kann. Dies ist ein neuerlicher Beweis, wie trügerisch unsere Wahrnehmung allgemeinist, und speziell auch unsere Kunstwahrnehmung – und wie zweifelhaft damit unser Urteil.]

Noch ein Wort zur aufgewandten Zeit für Film- bzw. Buchgenuss. Der Unterschied ist doch geringer, als allgemein angenommen. Zwei Sunden kosteten mich jeweils die beiden Verfilmungen, Fahrtzeit zum Kino und zurück nicht gerechnet. Das Buch habe ich in gut vier Stunden gelesen. – Meine Empfehlung lautet: Es lohnt sich unbedingt, nach einem Kinobesuch zur Buchvorlage zu greifen, so es denn eine gibt. Der Vergleich ist interessant, schärft die Aufmerksamkeit sowohl für zukünftige Filmbetrachtung als auch fürs Lesen und schult das Urteilsvermögen für beide Kunstformen.

[Titelbild: Umschlag des bespochenen Taschenbuchs von Cathrin Günther.]

Filmkritik (III)

Friday, 11. March 2011Wenn ich schon mal ins Kino gehe, dann bemühe ich mich, dies mit ,gehobenem Bewusstsein‘ zu tun. Ich will versuchen zu erklären, was ich damit meine, und das heutige Beispiel eignet sich besonders gut dazu. – Der neueste Film der Coen-Brüder, True Grit, stand zunächst nicht auf meiner Wunschliste, so sehr ich das Regie-Duo seit Blood Simple schätze. Aber grundsätzlich sind Western, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht gerade meine große Leidenschaft, und die meiner Gefährtin erst recht nicht. Doch ohne diese wählerische Begleitperson gehe ich prinzipiell nicht ins Kino. Zudem werde ich immer skeptisch, wenn ein Film sich zum Blockbuster mausert, und erst recht, wenn er die Oscar-Nominierungen einsammelt wie Konfetti auf der Sombrerokrempe. Dass wir uns den jüngsten Film von Joel und Ethan Coen trotz dieser Bedenken am Karnevalsdienstag anschauten, hatte zwei gute Gründe.

Erstens machte mich ein Interview neugierig, das Tobias Kniebe mit den Regisseuren geführt hat („Hat die Inspiration schon jemals zugeschlagen?“; in: SZ v. 9. Februar 2011.) Auf die skeptische Frage, wie sie an diesen alten Stoff herangegangen seien, aus dem vor über vierzig Jahren John Hathaway einen überaus geradlinigen Western gemacht habe, antwortet Ethan: „Wenn man die Story genau betrachtet, ist es ein ziemlich gradliniger Western über Vergeltung. Unser Idee dazu war sehr simpel: Wir wollten dem Roman, der allem zugrunde liegt, möglichst treu bleiben. Wir lieben dieses Buch.“ Ein solches Bekenntnis lässt mich immer aufhorchen. Die Herren Regisseure lieben ein Buch! Und sie gehen zurück zu den Wurzeln, wenn sie ein Remake zu einem alten, seinerzeit erfolgreichen Film wagen!

Dann sahen wir uns zunächst Der Marshal an, jenen Westernklassiker, der am 21. August 1969 Deutschland-Premiere hatte. (Zufällig ein Datum, das für mich tragische Bedeutung hat, aber das ist irrationaler Schnickschnack.) Bei allen Vorbehalten gegen die fragwürdigen Fortschritte der Unterhaltungstechnik ist hier doch einmal zu loben, wie bewuem es heute ist, beinahe jeden älteren Film von einiger Bedeutung auf DVD zu beschaffen und am heimischen PC anzuschauen. John Wayne als Rooster Cogburn, mit Augenklappe und Schnapsflasche, gibt in der Rolle des Titelhelden noch einmal sein Bestes und wurde dafür mit seinem zweiten Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller belohnt. Die rachedürstende Mattie Ross wird von der bei Drehbeginn bereits 21-jährigen Kim Darby dargestellt, die den 14-jährigen Trotzkopf dennoch glaubwürdig hinbekommt. Der Film ist unterhaltsam von der ersten bis zur letzten Minute. Auch kleinere Nebenrollen sind trefflich besetzt. So hat mir Cogburns chinesischer Hauswirt Chen Lee (Hom Wing Gim) gut gefallen. Der Darsteller des tödlich angeschossenen Gangsters Moon macht ebenfalls seine Sache sehr gut. Dass es sich bei ihm um keinen Geringeren als Dennis Hopper handelte, kurz vor seinem großen Durchbruch mit Easy Rider im gleichen Jahr, das wurde mir erst beim Studieren der Cast-Liste klar. Der einzige Totalausfall in Der Marshal ist fraglos Glen Campbell als Texas-Ranger La Boeuf. Zu dieser anspruchsvollen Filmrolle, seiner ersten und letzten, ist er gewiss nur gekommen, weil er als berühmter Country-Sänger gut für die Kinokasse war. Er singt den Titelsong und eroberte mit dieser Schnulze vermutlich das Herz der weiblichen Kinofans: “One day, little girl, the sadness will leave your face | As soon as you’ve won the fight to get justice done | Someday little girl you’ll wonder what life’s about | But other’s have known few battles are won alone | So, you’ll look around to find | Someone who’s kind, someone who is fearless like you | The pain of it will ease a bit | When you find a man with true grit || One day you will rise and you won’t believe your eyes | You’ll wake up and see a world that is fine and free | Though summer seems far away | You will find the sun one day.” Nachdem wir das hinter uns gebracht hatten, waren wir nun doch sehr gespannt, wie die Coen-Brüder jene Szenen bringen würden, die uns in ihrem Vorgängerfilm beeindruckt hatten: Mattie am offenen Sarg ihres Vaters, das Henken der drei Ganoven in Fort Smith, die Zeugenvernehmung von Cogburn vorm dortigen Gericht, Matties Ritt durch den Fluss und wie ihr La Boeuf den Hintern versohlt, Moons Verrat und Tod und schließlich Matties Sturz in die Schlangengrube und wunderbare Errettung.

Wir hatten das Glück, die Neuverfilmung in der Essener Lichtburg sehen zu dürfen. Nun könnte ich ellenlang über die Übereinstimmungen und Unterschiede beider Filme referieren, aber damit wäre nichts gewonnen und der Genuss, den ich beim Vergleich der Versionen hatte, ist dadurch ohnehin nicht zu vermitteln. So viel nur: Ich habe beschlossen, mir noch eine dritte ,Verfilmung‘ des Stoffs zu gönnen, nämlich jene, die beim Lesen der Romanvorlage in meinem Kopf entsteht. Sie stammt von Charles Portis und erschien zuerst 1969 unter dem Titel Die mutige Mattie bei Rowohlt in deutscher Übersetzung. (Anlässlich der Coen-Verfilmung ist soeben eine überarbeitete Neuauflage im Taschenbuch erschienen.)

Es geht übrigens, im Buch und in den Filmen, um Rache. Voraussetzung für Rachlust ist vermutlich Hass. Kann aber eine 14-Jährige hassen? Und kann man diesen Hass plausibel machen, wenn man seinen Ursprung, die Liebe zum ermordeten Vater, mit diesem selbst ausblendet? Bei Hathaway hat der lebende Frank Ross wenigstens noch einen kleinen Auftritt zu Beginn des Films. Die Coens zeigen ihn nurmehr als erstarrte Kontur einer Leiche im Schneegestöber. Welche Rolle spielt Matties Vater bei Portis?

Bücherdämmerung (II)

Thursday, 10. March 2011Die ,Abschaffung‘ des gedruckten Buches bedeutet jedenfalls einen folgenschweren Bruch in der Kulturgeschichte des Menschen, auch wenn die unüberschaubar große Zahl der vorhandenen Bücher hiervon zunächst nicht betroffen sein wird und diese künftigen Antiquariatswaren jenen Generationen, die mit Büchern aus Papier aufgewachsen sind, vorübergehend Trost spenden mögen. Wenn aber, wie zu erwarten, die Leser ,echter‘ Bücher älter werden und schließlich aussterben, während zugleich auch keine neuen Bücher mehr hergestellt werden und die alten schließlich einen musealen Appeal annehmen, dann entsteht zwischen den Menschen der Zukunft und den Büchern der Vergangenheit unvermeidlich eine nie dagewesene Distanz, mit noch unabsehbaren Folgen für die Bildung unserer Nachkommen. Angesichts eines dermaßen einschneidenden Systemwechsels kann eine persönliche Stellungnahme, wie ich sie hier versuchen will, keinesfalls mehr beisteuern als ein paar sehr persönliche, von starken Gefühlen beeinflusste Gedanken.

Ich habe seit meiner Alphabetisierung vor einem knappen halben Jahrhundert wohl einige tausend Bücher gelesen. Ein paar von ihnen haben mich so stark beeindruckt, dass ich ohne sie sicher ein anderer Mensch geworden wäre. Etliche haben immerhin mein Bild von der Welt bereichert und meine Fähigkeit, mich sprachlich auszudrücken, entwickelt. Und schließlich gibt es noch eine große Menge von Büchern, die mir lediglich auf genussvolle Weise die Zeit vertrieben haben. Von deren Inhalt weiß ich heute kaum mehr etwas. Allenfalls wecken ihre Titel vage Empfindungen. Woran ich mich aber in jedem Falle noch erinnere, dass ist das äußere Erscheinungsbild dieser Bücher. Gegenwärtig ist meine Bibliothek, bedingt durch den letzten Umzug in eine wesentlich kleinere Wohnung, in ziemlicher Unordnung. Dennoch finde ich nahezu jedes gesuchte Buch relativ schnell, weil ich seine Größe, seine Dicke, die Farbe seines Einbands oder Schutzumschlags sehr genau im Gedächtnis habe. Solche erfolgreichen Buchfahndungen gelingen mir sogar dann, wenn ich weder den Namen des Autors noch den Titel parat habe.

Wenn ich eins meiner Buch lange Zeit nicht mehr zur Hand genommen habe, dann ist deshalb meine einst sehr innige Beziehung zu ihm keinesfalls erloschen. Sie bedarf lediglich einer Auffrischung. Und dies geschieht eben dadurch, dass ich es ganz körperlich, gegenständlich angreife und darin blättere, sein Gewicht empfinde, meine Besitzvermerke studiere, womöglich von mir selbst oder von anderen Lesern hineingelegte Zettel mit Notizen aufspüre, den Ursachen von Schadspuren nachsinne und durch die Vielfalt dieser sinnlichen Empfindungen ein starkes Band zu jener fernen Zeit knüpfe, als eben dieses Buch meine ungeteilte Aufmerksamkeit fand, Partner meines Denkens und Empfindens war für einen Tag, eine Woche oder einen Monat.

Manche Bücher gelten mir in einem ganz schlichten Sinne als unersetzlich, obwohl doch nahezu jedes Buch heutzutage dank der Internet-Antiquariate über kurz oder lang beschaffbar ist, soweit der Kaufpreis keine Rolle spielt. Wie kann das sein? Hier versagt meine Argumentationskraft und ich muss eingestehen, dass ich mich jenen Menschen, die Bücher für reproduzierbare Gegenstände ohne echte Individualität halten, vermutlich kaum werde erklären können. Nur so viel: Jene spezielle Ausgabe des Tristram Shandy, in der ich Sternes Meisterwerk zum ersten Mal las [s. Titelbild], ist weder schön, noch selten, noch handelt es sich um eine besonders gute Übersetzung. Dennoch würde ich sie für kein Geld der Welt hergeben. Da ich aber weiß, dass dies nur so dahingesagt ist und ich mich in einer schweren Notlage vermutlich doch von diesem Büchlein trennen würde, füge ich hinzu, dass ich einen solchen Verlust gewiss niemals verwinden würde.

Nun höre ich in Gedanken den allerdings nicht eben abwegigen Einwand, dass ich hier nichts anderes beschrieben habe als eine vielleicht günstigenfalls besonders erlesene Form von Fetischismus, also eines krankhaften Hingezogenseins zu einer bestimmten Art von toten Gegenständen. Das mag sein, ich will dies gar nicht in Abrede stellen, allerdings unter der Voraussetzung, dass mein Kritiker den edlen Nutzen dieser Leidenschaft recht zu würdigen weiß und gebührend in Betracht zieht. Immerhin behaupte ich, dass keine andere Sammelleidenschaft als eben die von Büchern durch ihren Gegenstand eine solche Weitung des Bewusstseins ermöglicht – vorausgesetzt natürlich, dass die Bibliophilie sich nicht darin erschöpft, die schönen Dinge Rücken an Rücken in den Schrank zu stellen, sondern ihre wahre Erfüllung erst findet, wenn sie die Objekte ihres Begehrens ihrer eigentlichen Bestimmung zuführt: dem Lesen.

[Wird fortgesetzt.]

Protected: Briefkastenmüll (II)

Wednesday, 09. March 2011Heinrich Funke: Das Testament (XIV)

Wednesday, 09. March 2011Wir zwar nicht; ich aber schon.

Zur Erklärung. Der Satz stimmt insofern, als jeder Verständigungsversuch darüber, was jeweils uns einzelnen Menschen Gott bedeutet, entweder zu einem Konsens über Begriffsbestimmungen führt, die eben nicht Gott, sondern schlichte weltliche Obliegenheiten betreffen, auch wenn sie sich mit noch so großem Aufwand mit ,transzendentalem‘ Kunsthandwerk ausstaffieren. Oder aber die Mühe des Ausdrucks von dem, was Gott sei, führt geradenwegs ins Gelalle, in wirre Glossolalie oder meditatives Schweigen, kurz: ins Unverständliche und damit zurück in die Vereinzelung. (Um zum Bilde zu kommen. Wenn sechs Milliarden Menschen gebeten würden, Gott zu malen, dann würden wohl manche Bilder einander ähneln; und zwar am ehesten jene, die sehr gegenständlich sind. Je abstrakter hingegen die Gottesbilder würden, desto unwahrscheinlicher wäre die Übereinstimmung. Wolken und einen blauen Himmel mit Gott zu verbinden ist eine verbreitete Idee. Ein übermenschengroßes Gesicht ist auch nicht abwegig. Diese wie Dominosteine umklappenden Türen hingegen zeigen vielleicht eine Doppelbödigkeit an, die sich bei jedem Annäherungsversuch an den Gottesbegriff einstellt.)

Ich weiß also zwar, was Gott mir ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass jeder Versuch der Mitteilung darüber zu Missverständnissen führt, und schließlich erkannt, dass dies notwendig so sein muss. Schon solche scheinbar grundsätzlichen Fragen wie: ob es einen Gotte gebe, ob ich an einen Gott glaube, ob Gott allmächtig sei usw., kann ich nicht beantworten, ohne falsch verstanden zu werden.

(Vielleicht gründet in diesem Unvermögen meine Sympathie mit solchen Bemerkungen des frühen Wittgenstein, wie: „Es gibt allerdings Unaussprechliches: Dies zeigt sich, es ist das Mystische.“ Aber ich glaube nicht, Wittgenstein hinreichend verstanden zu haben, um beurteilen zu können, ob er ,das Mystische‘ und ,Gott‘ in eins setzt; oder in welcher Beziehung beide in seiner Begriffswelt zueinander stehen.)

Was man noch sagen könnte über das vermeintliche, vermeintlich gemeinsame, als für alle verbindlich ersehnte Wissen der Menschen über Gott und die versuchte Verständigung hierüber, so fällt auf, dass über keinen abstrakten Gegenstand mehr gestritten wurde, und beileibe nicht nur mit den Waffen des Intellekts. Wenn die Tiere lachen könnten, so würden sie wohl in ein homerisches, nie endendes Gelächter ausbrechen beim Anblick der sich selbst um einer Wortbedeutung willen bekriegenden Menschheit.

Bücherdämmerung (I)

Tuesday, 08. March 2011In den USA verkauft der Medienversandhändler Amazon mittlerweile mehr E-Books für sein Kindle als gedruckte Bücher. Auch hierzulande lautet die Prognose, dass die Tage des traditionellen Buchhandels damit gezählt sind. Wenn schon in den letzten fünfzehn Jahren immer mehr Lesestoff vom heimischen PC aus zur Lieferung frei Haus bestellt wurde, so wird es erst recht für die Kindle-Leser von morgen keine Veranlassung mehr geben, die Daten für ihre Lesegeräte in einem stationären Geschäft abzuholen. Es ist reinste Tränenvergeudung, deswegen nun ein kulturpessimistisches Wehklagen anzustimmen. Immerhin kann es aber sinnvoll sein darüber nachzudenken, welche Konsequenzen dieses Umsatteln auf den neuen Datenträger für unseren Umgang mit schriftlichen Informationen künftig haben kann.

Wenn die beiden konkreten Gegenstände – das möglicherweise dicke Buch aus Papier im Einband zum Blättern einerseits, die möglichst dünne Metallscheibe mit Bildfläche, Stromversorgung und Datenanschluss andererseits – miteinander verglichen werden, dann klingen die Vorzüge, die fürs Buch genannt werden, meist nach kauziger Liebhaberei, die mit den eigentlichen Gründen, die uns zum Lesen treiben, wenig zu tun haben. So ist etwa immer wieder vom ,Haptischen‘ die Rede, das angeblich nur ein ,richtiges‘ Buch vermitteln könne und das doch so wesentlich sei für den wahren Buchgenuss. Kommt es mir so vor, oder ist dieses Fremdwort für Tasteindrücke erst unters Volk gekommen, seit es dem Buch ans Leder geht? Welcher Verlust genau wird denn da beschworen und schon vorab bedauert? Die Schwierigkeit, ihn konkret zu benennen, führt zu komischen Verrenkungen, wenn etwa der Direktor der Universitäts-Bibliothek Leipzig, Ulrich Johannes Schneider, in einem Interview Wesentliche des Buches so erklärt: „Also, in der Tat, denke ich, ist die dreidimensionale Form des Buches, dass man da mit den Fingern mitten rein greifen kann, dass man sofort im Gefühl hat, wenn man auf Seite 30 ist, weiß man, ob es noch 300 Seiten sind, die folgen, oder 10. Also diese Art zu navigieren, gleichzeitig mit den Händen, mit den Augen, mit dem Kopf, das ist nicht reproduzierbar, in diesen elektronischen Geräten.“ (Dieter Kassel: Elektronische Bücher verändern das Lesen; Interview im deutschlandradio kultur v. 23. Juli 2008.)

Wenn es nicht mehr wäre, auf das wir nach dem Verschwinden der Bücher verzichten müssten, als das ,Reingreifen mit den Fingern in die Seiten‘, eine ja schon fast obszön anmutende Beschreibung des doch so keuschen Blätterns in Büchern, dann wäre uns ja dieser wohl unabwendbare Verlust kaum ein Schulterzucken wert.

Stirbt das Buch bald aus? Diese Frage wird in den letzten Jahren immer mal wieder gestellt, um ein, zwei Seiten der Wochenendbeilagen überregionaler Tageszeitungen zu füllen, wie zuletzt wieder am vergangenen Wochenende in der Süddeutschen. (Rebecca Casati / Gabriela Herpell: Es muss krachen; in: SZ Nr. 53 v. 5./6. März 2011, S. V2/1.) Die Antworten, die die Spezialisten geben – und wer fühlt sich nicht alles berufen zum Spezialisten in Sachen ,Zukunft des Buches‘! –, sind erschreckend eintönig, laufen sie doch allesamt auf die immer gleiche Prognose hinaus: Die Ablösung des traditionellen Buches durch das E-Book ist nur eine Frage der Zeit; das Buch aus Papier wird aber sicher noch ein respektables Nischendasein führen dürfen. Der Umgang mit Texten und das Lesen werden sich dadurch gewiss wandeln, aber die Folgen dieser Umwälzungen sind noch nicht abzusehen.

Wieviele Bücher mag es wohl in diesem Augenblick auf der Erde geben? Google hat im Sommer 2010 die Zahl aller Buchtitel ermittelt und gibt sie mit 129.864.880 an. Wenn wir erstens vorsichtig unterstellen, dass die durchschnittliche Auflagenhöhe eines Buchtitels 2.000 Exemplare beträgt, und zweitens davon ausgehen, dass die Hälfte aller Bücher im Laufe der Jahre und Jahrhunderte zerstört wurden, dann gibt es heute ziemlich genau 65 Milliarden Bücher weltweit, knapp zehn Bücher für jeden Menschen. Seit Johannes Gutenbergs Geniestreich ist die Zahl der Bücher ununterbrochen gestiegen. Wenn die Vorhersagen zutreffen, dann wird dies in wenigen Jahren erstmals nicht mehr der Fall sein. Zwar werden weiterhin Texte entstehen, wie sie bisher in Buchform verbreitet wurden. Doch ihr Dasein wird an eine andere Materialität geknüpft sein als bisher. Es ist wohl angebracht, angesichts eines solchen gigantischen Umbruchs etwas hartnäckiger nach den Konseuqnzen zu fragen, die das womöglich für uns Lesende hat.

[Wird fortgesetzt.]

Ghana (VI) – Wegdamit heißt Agbogbloshie

Friday, 04. March 2011Auch unsere Gedankenlosigkeit, die Leere in unserem Hirn schlägt irgendwo auf, an einem entlegenen Ort außerhalb unserer Wahrnehmung, und dieser Ort hat einen buchstabierbaren Namen. Sogar noch unsere absichtslosesten Taten hinterlassen eine Spur und treffen einen Zielpunkt. Was wir dort anrichten, erfahren wir gewöhnlich nicht. Es ist zu weit weg. In der Mülltonne vor unserem Haus, allenfalls noch auf der Sondermülldeponie am Stadtrand endet die Wahrnehmung der von uns verbrauchten Dinge. Den schmutzigen und stinkenden Kometenschweif unserer auf Konsum gegründeten Zivilisation verlieren wir nur zu bald aus den Augen.

Nachdem europäische Kaufleute in den letzten fünf Jahrhunderten die meisten außereuropäischen Länder kolonialisiert und ausgeplündert haben, missbrauchen wir sie nun noch für ein Weilchen als Schrottplätze und billige Recycling-Höfe. Gesetzliche Regelungen zum Schutz der dort beschäftigten Arbeiter und der Natur gibt es kaum. Darum kann man das Verdienst von kritischen Photographen nicht genug loben, die solche verdrängten Orte und verschwiegenen Geschehnisse in unsere gemütliche Wohlstandswelt holen und uns an die schmutzige Kehrseite unseres hygienisch-sauberen Lebens erinnern.

Der südafrikanische Photograph Pieter Hugo war mir zuerst durch seine Hyänenbilder im Essener Folkwang-Museum aufgefallen, vor einem Jahr habe ich hier darüber berichtet. Nun ist ein beeindruckender Bildband mit Aufnahmen von ihm erschienen, die in Agbogbloshie, auf einer gigantischen Müllhalde in Ghana entstanden sind. Dort sind junge Männer damit beschäftigt, den Elektroschrott aus Europa auszuschlachten und daraus Kupfer, Eisen und Aluminium zu gewinnen, das sich wieder zu Geld machen lässt. Monat für Monat treffen 400 große Schiffscontainer im Hafen von Tema nahe der Hauptstadt ein. Jeder von ihnen enthält rund 600 PCs oder Monitore. Was noch halbwegs funktioniert oder reapariert werden kann, wird nach Akkra gebracht und dort verkauft. Der Rest wird auf der abgelegenen Deponie auseinandergerupft, sortiert und eingeschmolzen. Dass sich dabei giftige Gase entwickeln, dass die Luft, der Boden und das Grundwasser verseucht werden, interessiert niemanden.

Pieter Hugo hat in einem Interview mit Leonie March die Frage ausdrücklich verneint, ob er sich als politischer Fotograf verstehe. Tatsächlich haben die Farbfotos in dem jetzt erschienenen Bildband vor allem einen starken ästhetischen Reiz. Man muss sich bei der Betrachtung immer wieder in Erinnerung rufen, hier mit einem stinkenden Inferno konfrontiert zu sein.

Ich bin wahrlich ein Freund schöner Bücher. Und dieser auf seine Weise prachtvolle Halbleinenband – mit eingelegtem, montiertem Titelbild, fadengeheftet, in exquisiter Druckqualität – kann in seiner gelungenen äußeren Erscheinung und soliden Fertigung nicht hoch genug gelobt werden. Und doch ist mir etwas mulmig dabei, wenn ich mir vorstelle, dass das Buch schon wegen des Preises von 39,95 € am ehesten seinen Platz als Coffeetable-Book in den Häusern der Upper Class finden wird. Ob die Bilder dort immerhin eine kritische Nachdenklichkeit erzeugen können oder bloß einen grusligen Schauder, das wage ich nicht zu entscheiden.

[Titelbild © Prestel Verlag & Pieter Hugo. – Aus: Permanent Error. Mit einem Vorwort v. Federica Angelucci u. einem Nachwort v. Jim Puckett (beide in Engl.). München / London / New York: Prestel Verlag, 2011, S. 51. – Sehr sympathisch finde ich, dass die Personen auf den Fotos hinten im Buch S. 105 ff. unter Captions mit ihren vollständigen Namen benannt werden. So heißt der Mann im Vordergrund David Akore.]

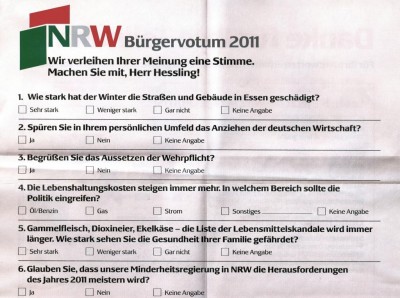

Briefkastenmüll (I)

Friday, 04. March 2011Der private Briefkasten vor dem Haus ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem alltäglichen Unmutspender geworden, enthält er doch neben der Tageszeitung hauptsächlich Einwurfsendungen zu Werbezwecken unterschiedlicher Couleur. Vielleicht charakterisiert eine gründliche Autopsie des Inhalts eines Jahres unsere Zeit und ihre Verirrungen besser als manch anderes Diagnoseverfahren. Ich werde also ab sofort die bisher immer unbesehen zum Altpapier beförderten Drucksachen einer genaueren Betrachtung unterziehen und hier regelmäßig vorstellen.

Heute fragt mich der Chefredakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, Ulrich Reitz, ob ich glaube, „dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen und die Minderheitsregierung in Düsseldorf die anstehenden Herausforderungen zu unser aller Zufriedenheit lösen“ werden. Meinen Standpunkt möge ich bitte der WAZ auf dem beigefügten Fragebogen NRW Bürgervotum 2011 übermitteln. Zur „Belohnung“ erhalte ich völlig kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang die WAZ und nehme an der Verlosung eines Reisegutscheins im Wert von 1.000 Euro teil. Ein Rückumschlag liegt ebenfalls bei, das Porto zahlt die WAZ für mich!

Nun steht der Ausdruck Votum, vom lateinischen votum ‚Gelübde, Gebet, Wunsch‘, üblicherweise für eine Stimmabgabe zur Wahl oder Beschlussfassung. Aus dem Brief des Redakteurs ist aber nicht ersichtlich, welche Wirkung meine sechs Kreuzchen auf dem Fragebogen haben werden. „Wir verleihen Ihrer Meinung eine Stimme.“ So lautet die vollmundige Überschrift. Aber eine Stimme, nämlich meine eigene in Wort und Schrift, hat meine Meinung doch bereits. Auf den ersten Blick handelt es sich hier um eine ganz simple Meinungsumfrage. Vermutlich denken die Marketingprofis bei der WAZ, dass sie die Adressaten ihrer Umfrage in Zeiten des Wutbürgertums mit dem Aufruf zu einem „Bürgervotum“ eher zur Teilnahme motivieren können. Bei mir verfängt der Trick ebensowenig wie die beiden Lockvögel: Ich reise nie und habe schon eine Tageszeitung im Abo.

Nun also zu den sechs Fragen, zu deren Beantwortung ich natürlich nicht schreiben können muss; lesen und Kreuzchen machen reicht völlig aus. – „1. Wie stark hat der Winter die Straßen und Gebäude in Essen geschädigt?“ Hier muss ich gleich zugeben, dass ich das nicht so genau weiß. Ich habe mehrfach vernommen, wie sich Autofahrer über die Vielzahl neuer Schlaglöcher beklagten, die ihre Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Fahrzeuge gefährden könnten. Als Autoverweigerer fühle ich mich hier inkomepent. Ich kann nur sagen, dass die von mir genutzten öffentlichen Verkehrsmittel durch den Winter und dessen Folgen nicht stärker beeinträchtigt waren als in früheren Jahren. Gebäudeschäden habe ich nicht bemerkt. Reichlich merkwürdig finde ich nun aber die vier möglichen Antworten, die mir angeboten werden: ,Sehr stark‘, ,Weniger stark‘, ,Gar nicht‘ und ,Keine Angabe‘. Hier drängt sich mir der Verdacht auf, dass die Stimmabgabe für die erste Alternative forciert werden soll, indem die Variante ,Stark‘ gar nicht erst angeboten wird; und bei ,Weniger stark‘ denken viele sicher: ,Weniger stark als in vergangenen Jahren‘, und schütteln ebenfalls den Kopf. ,Gar nicht‘ schließlich kommt kaum in Frage, denn irgendwelche Schäden verursacht ja jeder Winter. Wer schließlich ‚Keine Angaben‘ ankreuzt, fällt bei der Auswertung nicht ins Gewicht. – „2. Spüren Sie in Ihrem persönlichen Umfeld das Anziehen der deutschen Wirtschaft?“ Ich rufe mir zunächst mein persönliches Umfeld vor mein inneres Auge. Darunter verstehe ich im Sinne der Frage jetzt mal die paar Dutzend Menschen meines Bekanntenkreises, deren Lebensumstände ich immerhin so gut kenne, dass ich ihre berufliche und wirtschaftliche Situation halbwegs einschätzen kann. Von einer (verhaltenen) Konjunktur kann in Deutschland allenfalls seit einem knappen Jahr die Rede sein. In diesem Zeitraum hat sich der Lebensstandard der meisten meiner Bekannten nicht auffällig verbessert oder verschlechtert. Einige wenige hatten viel Glück, ein paar andere Pech. Das war auch früher nicht anders. Hier wird mir nur die Alternative ,Ja‘ oder ,Nein‘ zum Ankreuzen angeboten, neben der bei allen Fragen möglichen Stimmenthaltung. ,Nein‘ wäre zwar für mich die korrekte Antwort, aber ich habe doch ein schlechtes Gefühl gabei, denn ich sehe schon die Headline, die die Zeitungsmacher daraus ableiten können: „,Aufschwung‘ kommt bei den Menschen nicht an!“ – „3. Begrüßen Sie das Aussetzen der Wehrpflicht?“ Nein, denn ich hätte die Abschaffung richtig gefunden. Wenn ich aber hier ,Nein‘ ankreuze, könnte man daraus fälschlich den Schluss ziehen, dass mir lieber gewesen wäre, man hätte die Wehrpflicht gar nicht angetastet. – „4. Die Lebenshaltungskosten steigen immer mehr. In welchem Bereich sollte die Politik eingreifen?“ Die angebotenen Sparschweine tragen folgende Aufschriften: ,Öl/Benzin‘, ,Gas‘, ,Strom‘. Drosselung des Konsums, besonders wenn es sich um den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen handelt, wie jedenfalls in den ersten beiden Fällen und zu einem guten Teil auch bei der Elektrizität, findet immer meine Zustimmung. Insofern bin ich gegen jeden staatlichen Protektionismus im Dienste privater Verschwendung. Auch ,Sonstiges‘, wonach ich hier ausnahmsweise mal gefragt werde, möchte ich nicht benennen. Nach meiner laienhaften Kenntnis wirtschafts- und finanzpolitischer Zusammenhänge kann Inflation nicht durch staatliche Subventionierung von Konsumgütern behoben werden. – „5. Gammelfleisch, Dioxineier, Ekelkäse – die Liste der Lebensmittelskandale wird immer länger. Wie stark sehen Sie die Gesundheit ihrer Familie gefährdet?“ Endlich kann ich mein Kreuzchen ohne Bedenken setzen: ,Gar nicht‘. Denn unsere Familie ernährt sich relativ gesund. Zudem bin ich der Überzeugung, dass die durch die genannten ,Lebensmittelskandale‘ tatsächlich verursachten gesundheitlichen Schäden bei der Bevölkerung verschwindend gering sind im Vergleich zu den Schäden durch Fast- und Junk-Food, durch falsche Ernährungsweise und Bewegungsmangel, durch Tabak- und Alkoholsucht. – „6. Glauben Sie, dass unsere Minderheitsregierung in NRW die Herausforderungen des Jahres 2011 meistern wird?“ Welche Herausforderungen sind gemeint? In den vorangegangenen fünf Fragen wird nur eine Herausforderung genannt, die sich (neben den Kommunen) auch der Landesregierung stellt: die Behebung witterungsbedingter Straßen- und Gebäudeschäden.

Zum Altpapier befördere ich 2 Blatt im Format DIN-A4, 1 Fensterumschlag im Format DIN-C6/5 und 1 Rückumschlag im Format 104×210 mm; Gesamtgewicht: 20 Gramm.

Protected: Dieda (0)

Thursday, 03. March 2011Von Nestlé, 2. November 1956

Wednesday, 02. March 2011Als ich diesen allerersten Brief erhielt, war ich gerade mal 16 Wochen alt. Mein Vater klebte ihn in das Photoalbum, das er für seinen erstgeborenen Sohn angelegt hatte. Einen Gefallen hat er mir damit insofern getan, als ich aus seinem Inhalt schlussfolgern kann, dass ich offenbar schon sehr früh abgestillt wurde.

So beginnt meine Korrespondenz gleich mit einem Politikum: Ein Lebensmittelkonzern propagiert seine Produkte in Konkurrenz zu der natürlichsten Säuglingsnahrung, die es geben kann, der Muttermilch. Denn die ist ja kostenlos und niemand profitiert davon – außer dem Säugling, dessen Abwehrkräfte gestärkt werden und der durch die körperliche Nähe zur Mutter eine Bindung aufbaut, die ihn für sein ganzes Leben stärkt.

Als meine eigenen Kinder geboren wurden, gab es eine weltweite Bewegung für das Stillen. „Nestlé und andere Unternehmen [wurden] für ihre Vermarktung von Säuglingsnahrung in Entwicklungsländern heftig kritisiert. Ihnen wurde vorgeworfen, aggressive Verkaufsmethoden anzuwenden, etwa Verkaufspersonal als Krankenschwestern zu verkleiden und Gratismuster zu verteilen, deren Verwendung bei damit einhergehender Einstellung des Stillens zum Versiegen der Muttermilch führt. Damit würden Mütter dauerhaft von den teuren Produkten abhängig gemacht, die aber gerade in Entwicklungsländern für Teile der Bevölkerung unerschwinglich sind, zudem würden gesundheitliche Schäden und [der] Tod von Säuglingen durch Zubereitung mit verschmutztem Wasser in Kauf genommen.“ (Wikipedia.)

Meine Gefährtin engagierte sich mit anderen Müttern für die Propagierung des Stillens, war Mitbegründerin der ersten Stillgruppe in Essen und bemühte sich, auch bei Kinderärzten ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen.

Liest man den Brief aus heutiger Sicht, dann staunt man über die Schamlosigkeit und Raffinesse, mit der schon damals Konsumenten rekrutiert wurden, die noch in den Windeln lagen. Die erwähnten gerahmten Bilder hingen tatsächlich jahrelang in meinem Zimmerchen. Natürlich sollte nicht ich mich dadurch immer an Nestlé erinnern, sondern meine Mutter, die damit in der Schuld des Konzerns stand und für die es sich darum nicht gehörte, andere Babynahrung als die des spendablen Schenkers zu kaufen.

Protected: Timeless Flight

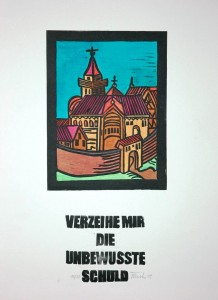

Tuesday, 01. March 2011Heinrich Funke: Das Testament (XIII)

Tuesday, 01. March 2011Über das Unbewusste kann man ja seit Sigmund Freud kaum mehr ohne Bezug auf ihn sprechen. Der Alleinherrschaftsanspruch über bestimmte Begriffe, die der Begründer der Psychoanalyse durchgesetzt hat, macht es nicht leicht, sie unbefangen zu verwenden oder zu verstehen. (Ähnlich verhält es sich etwa mit „Verdrängung“ und „Trieb“.)

Ich war bis eben sogar im Zweifel, ob nicht etwa das Wort unbewusst eine Neuschöpfung vom Beginn des vorigen Jahrhunderts oder aber älteren Ursprungs sei. Nun weiß ich, dass es sogar sehr alt ist. Schon Luther kannte es und verwendete es überdies in ganz ähnlichem Zusammenhang wie in der Bildunterschrift, als er eine „vorgessne und unbewuste sund“ für entschuldigt oder immerhin entschuldbar hielt. (Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 24, Sp. 382.)

Wie kommt mir aber jemand vor, der mich um Verzeihung einer (ihm) unbewussten Schuld bittet? Zur Entschuldigung gibt es für solche Fälle ja auch die Redewendung: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“ Wenn jemand mit einer Tat gegen eine Regel verstößt, so muss dies nicht willentlich und wissentlich geschehen. Er kann entschuldigt sein, weil er die Regel gar nicht kannte; oder weil ihm nicht bewusst war, dass seine Tat gegen eine allgemeine Regel verstoßen würde. Für diese Fälle darf er auf mildernde Umstände, gar auf Freispruch hoffen. Weiß jeder, dass die Wegnahme fremden Eigentums als Diebstahl verboten und darum strafbar ist? Kleine Kinder und demente Greise zum Beispiel wissen dies noch nicht bzw. nicht mehr und gelten genau darum ja auch als nur begrenzt schuldfähig. Wenn ich von einem Baum einen Apfel pflücke, der frei zugänglich in der Landschaft steht, dann glaubte ich mich hierzu berechtigt, weil ich keinen Eigentumsanspruch irgendeines Landbesitzers erkennen konnte. Kommt nun doch der Gärtner gerannt und will mich verklagen, dann frage ich, wo denn der Zaun sei oder das Schild, durch die ich hätte erkennen können, dass der Apfelbaum kein herrenloses Gut ist. So leicht, möchte man meinen, kann man sich also unbewusst in Schuld verstricken.

Allerdings ist der Verweis auf das mangelnde Schuldbewusstsein auch eine der beliebtesten Ausreden ertappter Übeltäter. „Ach so! Das war ein Zaun? Ich hatte es für ein Kunstwerk gehalten.“ – „Freilich habe ich ein paar Bierchen getrunken. Aber ich hatte ausdrücklich alkoholfreie bestellt!“ – „Ja, ich habe auf den Kopf des Verstorbenen gezielt und auch abgedrückt. Aber ich konnte doch nicht davon ausgehen, dass er einen geladenen und entsicherten Revolver in seiner Schreibtischschublade verwahrte.“ Es gibt sogar, wie wir jüngst staunend erfuhren, intelligente Menschen in höchsten Ämtern, die uns weismachen wollen, über viele Jahre und auf hunderten von Seiten fremdes Gedankengut entwendet zu haben, ohne dies selbst gemerkt zu haben!

Die sagen dann: „Verzeih mir die unbewusste Schuld“. – Genau betrachtet reiten sie sich aber so noch tiefer in den Dreck, indem sie einen entlarvenden Widerspruch erzeugen. Unbewusste Schuld kann es nach unserem Verständnis doch gar nicht geben. Um schuldig werden zu können, muss man sich eines Verbots und der Anwendbarkeit des Verbots auf die fragliche Tat bewusst werden. Ist man sich dessen nicht bewusst, so macht die Tat auch nicht schuldig. Und die Tat eines seiner Schuld unbewussten Täters kann somit auch nicht entschuldigt werden.