Eine kleine Fußnote zum Thema Geplante Obsoleszenz. Seit dem 13. Dezember vorigen Jahres laufe ich in neuen Schuhen herum, maßgeschneiderte schwarze orthopädische Lederschuhe mit hohem Schaft und fünf Paar mit schwarzen Metallösen verstärkten Schuhbandlöchern. Die schwarzen Schnürsenkel, die von meinem Schuhmacher mitgeliefert wurden, waren solche von Ringelspitz, schwarze Rundsenkel, 2,5 mm Durchmesser, 90 cm lang. Wie man im Bild oben sieht, verschleißen diese zu dünnen Bänder durch Abrieb in den obersten Ösen schnell. Schon nach knapp zwei Monaten täglicher Abnutzung ist der aus dem linken Schuh kurz vorm Zerreißen. Ich hatte für meine vorigen Schuhe die idealen Schuhbänder vom gleichen Hersteller nach langer Suche endlich gefunden. Es waren gewachste Rundsenkel von 4 mm Stärke. Die hielten ohne Probleme ein halbes Jahr und länger. Nun stellt sich leider heraus, dass die Ösen in den neuen Schuhen offenbar etwas kleiner sind, sodass die dickeren Bänder nur so gerade hindurchpassen. Zudem sind die beiden Ösenreihen wohl etwas weiter voneinander entfernt. Ideal wären deshalb Schuhbänder von einem Meter Länge. Nun hoffe ich, dass ich solche im Handel finde.

Archive for the ‘Oikos’ Category

Senkelverschleiß

Wednesday, 08. February 2012Geplante Obsoleszenz

Friday, 27. January 2012Bei Arte+7 ist seit Dienstag eine kritische Dokumentation über die Verschwendungssucht in den hochentwickelten Industrienationen abrufbar, Kaufen für die Müllhalde. Der französische Film von Cosima Dannoritzer (2010) erzählt, wie die „geplante Obsoleszenz“, also die künstlich in der Produktherstellung angelegte verkürzte Haltbarkeit Mitte der 1920er Jahren zuerst von einem weltweiten Kartell namens Phöbus bei den Glühbirnen durchgesetzt wurde, um den Absatz anzukurbeln, damit die Wirtschaft zu stärken und so bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Auch Helmut Höge hat einen kleinen Auftritt, der mysteriöse Macher des von mir einst so geschätzten Magazins Neues Lotes Folum. Er war (unter dem Pseudonym Helke Schwan) Verfasser des legendären Aufsatzes The Glühbirnen Fake, den ich aus Jörg Schröders Mammut-Antholgie kannte und der mir ein Licht aufsteckte. Und auch die älteste Glühbirne der Welt in Livermore kommt natürlich zu ihrem Recht. Ein weiteres Highlight ist die Geschichte von Markos, dessen Tintenstrahldrucker den Geist aufgibt und der sich nicht damit abfinden will, dass niemand das Gerät in Reparatur nehmen will, weil ein neues doch viel günstiger sei als die Wiederherstellung des alten. Er findet nach langen vergeblichen Irrwegen schließlich heraus, dass ein kleiner Chip im Drucker nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Druckvorgängen das Gerät automatisch blockiert, obwohl es sonst noch absolut funktionstüchtig ist. Ein russischer Hacker übermittelt ihm dann einen kleinen Code, mit dem er den Chip überlisten und die Druckfunktion wieder in Gang setzen kann. Die US-amerikanische Maschinenstürmerin Nicols Fox kommt zu Wort, die ihr Buch über die Ludditen noch auf einer mechanischen Schreibmaschine verfasst hat. Und auf der anderen Seite wird der Erfinder der geplanten Obsoleszenz, Bernard London, in Erinnerung gerufen, der 1933 im ersten Kapitel seines Buches The New Prosperity versprach: „Ending the Depression Through Planned Obsolescence“. Allerdings konnte er sich mit seinem Konzept einer staatlich verordneten Verfallsfrist für alle Handelsgüter nicht durchsetzen, obwohl die Produzenten etwa von Nylonstrümpfen, Küchengeräten und vielen anderen Dingen des täglichen Gebrauch sehr bald Ingenieure damit beauftragten, künstliche Verschleißfaktoren in die Produkte einzubauen. Dieser Effekt kommt zum Beispiel in Arthur Millers Theaterstück Death of a Salesman (1949) vor, aber auch in dem Film The Man in the White Suit (1951), in dem Alec Guinness einen Chemiker spielt, der einen schmutzabweisenden und reißfesten Anzugstoff erfunden hat und dafür keinen Ruhm erntet, sondern die Kleiderfabrikanten und selbst die Arbeiter in den Fabriken gegen sich hat. Die einen bangen um ihren Absatz, die anderen um ihren Job. Auch der vergessene Bestseller-Autor Vance Packard wird bemüht, der nach seinem legendären Buch über die Werbewirtschaft (The Hidden Persuaders) bereits 1961 mit The Waste Makers jene große Verschwendung anprangerte, die damals erst in ihren bescheidenen Anfängen steckte. Der Film endet in Ghana, auf der Müllhalde von Agbogbloshie, wo hustende Jungen das Kupfer aus den Comuterkabeln herausschmelzen. Er zeigt die riesigen Containerschiffe, die hier mit dem Elektromüll aus halb Europa anlanden. Der Import von Müll ist verboten, aber die Zollkontrollen werden ausgetrickst, indem die Container vorn mit halbwegs tauglichen Geräten beladen werden, während die 90 Prozent Schrott sich dahinter verbergen. Vorgestellt wird schließlich Mike Anane, der die Inventaraufkleber von den Monitoren, Tastaturen und PC-Gehäusen ablöst und einscannt, um die Herkunftsorte und -firmen namhaft zu machen, die sich ihres Mülls auf diese schändliche Weise entledigen. Aber leider – und hier muss ich den ansonsten sehr lehrreichen Film kritisieren – erfahren wir nicht, welche Erfolgsaussichten die Recherchen von Anane haben. Ich werde gelegentlich versuchen, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen.

Durst

Tuesday, 24. January 2012Ich werde mich systematisch mit der Frage beschäftigen, was das Leben kostet. Gleich nach dem Atmen, das vorläufig noch kostenlos zu haben ist, drängt das Verlangen nach Flüssigkeit täglich danach, gestillt zu werden. Die billigste Variante wäre zweifellos ,Kraneberger‘, das kühle Nass aus der Wand. Man sagt ja, der Mensch solle täglich zwei Liter trinken. Demnach betrüge mein Jahresbedarf 730 Liter. Ein Kubikmeter Wasser kostet bei den Stadtwerken Essen aktuell 1,88 Euro. Somit müsste ich gerade einmal 1,38 Euro aufwenden, um meinen Flüssigkeitsbedarf für ein ganzes Jahr zu decken! Das hiesige Wasser stammt aus der Ruhr, einem der saubersten Flüsse Europas. Zudem wird es in Aufbereitungsanlagen gereinigt, geflockt und filtriert und abschließend noch auf biologisch wirksame Langsamsandfilter geleitet. Anschließend ist es jedenfalls gesundheitlich absolut verträglich. Ob es dem Verbraucher im Naturzustand mundet, steht freilich auf einem anderen Blatt. Viele Wassertrinker versorgen sich jedenfalls mit Mineralwasser in der Flasche. Auch ich trank bisher ein solches Wasser, das ich mir kastenweise bei einem fußläufig erreichbaren Getränkemarkt besorgte. Den über 20 Kilo schweren Kasten transportierte ich auf dem Fahrgestell unseres Handeinkaufswagens, denn bekanntlich verzichte ich auf ein motorisiertes Kraftfahrzeug. Dieser Einkauf dauert mit Hin- und Rückweg selten länger als zehn Minuten. Der Kasten à zwölf Flaschen der Marke meiner Wahl kostete bisher ohne Pfand 3,33 Euro, das entspricht knapp 0,40 Euro pro Liter. Mein Lieblingswasser kommt ganz aus der Nähe, was mir wichtig war, denn ich habe als umweltbewusster Konsument natürlich auch den Transportaufwand von der Quelle bis zur Mündung in meinen Mund im Blick. Wenn ich meinen empfohlenen Flüssigkeitsbedarf ausschließlich mit diesem Mineralwasser decken würde, müsste ich dafür somit 290 Euro pro Jahr aufbringen, das entspricht dem 210-fachen Preis des Kranwassers! Ich war schon halb auf dem Weg mir zu überlegen, ob ich mir nicht durch billige Geschmackszusätze das Leitungswasser appetitlicher machen könnte, da brachte mich eine weitere Verteuerung des Mineralwassers aus der Fassung. Der nahe gelegene Getränkemarkt hatte plötzlich geschlossen, wurde umgebaut und unter neuer Leitung neu eröffnet. Nun kostet der gleich Kasten statt 3,33 Euro stolze 3,69 Euro, das entspricht einer Preissteigerung um über zehn Prozent. Jetzt reicht’s! Ich muss Mittel und Wege finden, um aus dem konkurrenzlos billigen Leitungswasser mit geringstmöglichem Aufwand an Zeit und Geld ein Getränk herzustellen, das gesund ist und mir schmeckt.

Wie wirkt yakoana?

Thursday, 12. January 2012Besichtigung der atemberaubenden Ausstellung über die Yanomami im Museum Folkwang. Der Beuys-Schüler Lothar Baumgarten hat diesen südamerikanischen Indianerstamm 1978/79 besucht und anderthalb Jahre mit den „Señores Naturales“ gelebt, hat an ihren Ritualen und an ihrem Alltag teilgenommen, ist mit ihnen auf die Jagd gegangen, hat sie fotografiert, ihre Gesänge und Gespräche aufgenommen und im Tausch ihre Pfeilspitzen, Schnupfrohre, Körbe und Hängematten erworben. Er hat sie auch animiert, mit Wasserfarbe und Pinsel auf Papier zu malen, eine Anregung, die sie offensichtlich mit großer Begeisterung und Ausdauer angenommen haben, wobei ihre Bilder nahezu ausnahmslos ungegenständlich geblieben sind. Unser Freund Jürgen Lechtreck, der die Ausstellung als Projektleiter kuratiert hat, führt uns durch die neun mit großer Liebe und Sorgfalt eingerichteten Räume im Untergeschoss des Museums und gewährt dabei interessante Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Künstler, erläutert die technischen Herausforderungen der Präsentation und vermittelt ein Gefühl für die nötige Rücksichtnahme auf den empfindlichen Zauber dieser uralten Kultur an der Grenze zum Verschwinden. Ein Gefühl der Trauer stellt sich bei mir ein, auch der Scheu, wie beim unbefugten Zutritt zu einem fremden Heiligtum. Wenn ich die in ihren Riten begeisterten Gesichter dieser so ganz ungezwungen wirkenden Menschen auf den Fotos betrachte, dann beneide ich sie einerseits, wie ich vielleicht Kinder beneide, die den „Ernst des Lebens“ noch nicht erfahren haben und sich ganz hemmungslos ihrem Spiel hingeben können. Andererseits schäme ich mich, mein Selbstverständnis zivilisierter Überlegenheit dabei nicht ablegen zu können, den mitleidigen Blick auf die Dürftigkeit und Grobheit der Verhältnisse. – Wenn ich irgend die Zeit und Kraft dazu finde, werde ich noch einmal allein wiederkommen, um diesen Gefühlen auf den Grund gehen zu können.

[Die Ausstellung im Museum Folkwang „Lothar Baumgarten: Abend der Zeit – Señores Naturales Yanomami“ ist noch bis zum 27. Mai 2012 geöffnet.]

Ich, der Omega-Blogger

Sunday, 29. May 2011Als ich noch bei Westropolis bloggte, ließ ich mich vorübergehend von der unmittelbaren Resonanz auf meine Postings mitreißen. Ich schielte zu den Kollegen hinüber und freute mich, wenn ich mehr Kommentare einsammeln konnte als sie. Angeblich waren die Zugriffszahlen zu den einzelnen Beiträgen oder der Trafficanteil pro Autor nicht ermittelbar, weshalb man sich nur an der Zahl der Kommentare orientieren konnte, wenn man wissen wollte, wie man ankam. Ich ertappte mich dabei, meine Inhalte so zu modulieren und meine Thesen so zuzuspitzen, dass ich stärkere Resonanz erwarten durfte. Außerdem griff ich selbst gezielt in die Diskussion ein, indem ich auf einzelne Kommetare mit Zuspruch oder Widerspruch entgegnete. Das machte eine Weile sehr viel Spaß, schmeichelte meiner Eitelkeit und führte mich in Versuchung, nicht mehr um eine Sache, sondern nur noch um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Der Spaß ließ nach, als sich einige Trolle und dumpfe Nervensägen auf mich fixierten. Zudem stellte ich fest, dass sich mein vermeintlich großes Publikum bei genauerer Betrachtung auf vielleicht zehn, zwölf Stammleser und -kommentierer reduzieren ließ, zuzüglich regelmäßig auf- und wieder abtauchender Eintagsfliegen. Diese Einsicht war anfangs schmerzvoll, erleichterte aber wenig später den Ausstieg aus diesem Kasperlthater mit Suchtgefahr.

Seither bin ich immun gegen die Versuchung, mein Selbstwertgefühl als Blogger aus den Zugriffzahlen oder der Resonanz in den Kommentaren herzuleiten. Ich habe meine festen Qualitätsstandards für meine Texte und Bilder. Ich strebe an, täglich einen meiner Fünfabsätzer zu veröffentlichen. Ich bemühe mich nach Kräften, den großen runden Rahmen des Gesamtvorhabens Kleine Schritte weg von der Mitte nicht aus den Augen zu verlieren, wenngleich das selbst regelmäßige Leser vorläufig kaum werden nachvollziehen können. Und ansonsten kümmere ich mich nicht darum, die Zahl meiner Leser, die Qualität meiner Leser oder die Beteiligung meiner Leser zu maximieren. Hätte ich statt 25 regelmäßigen Besuchern 2.500 Dauergäste zu verzeichnen, dann fiele es mir vermutlich leichter, bei Verlagen Rezensionsexemplare zu erbetteln. Das wäre aber auch der einzige Vorteil, den mir diese Popularität brächte. Die Vorstellung scheint mir wenig verlockend, dass auf jeden meiner Beiträge 25 Kommentare eingehen: ein Drittel unangebrachte Komplimente, ein Drittel unbegründete Widersprüche, ein Drittel vermeidbare Missverständnisse – und nur der verbleibende Rest von gerade mal einem Kommentar wäre eine sinnvolle Reaktion auf meinen Text. Und ich müsste mich tagtäglich mit dieser Dampfplauderei herumschlagen. Da ziehe ich die himmlische Ruhe unbedingt vor, die hier herrscht.

Peter Zschunke, Chef-Korrespondent für Online-Themen bei der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, hat „Expertentipps“ zu der offenbar meine Kollegen bedrängenden Frage gesammelt: Wie werden Sie zum Alpha-Blogger (vgl. SPON v. 28. Mai 2011). Blog-Experte Oliver Gassner aus Steißlingen nennt folgende Grundvoraussetzungen fürs Bloggen: „Man sollte zu seiner Meinung stehen, etwas zu sagen haben und der Ansicht sein, dass man die Kommentierung von Politik und Alltag, Kultur und Leben nicht zwingend den Medien überlassen muss.“ Das ist eine ziemlich genaue Beschreibung des deutschen Stammtisch-Polemikers, dem es zur Verbreitung seiner Ansichten über den Dunstkreis seiner Stammkneipe hinaus bloß an den nötigen technischen Kenntnissen gebricht. (Passenderweise liefert Zschunke in den Absätzen 4 bis 8 seines Artikels für diese Klientel einen Schnellkurs zum Einrichten eines Weblogs.) Schockwellenreiter Jörg Kantel bietet alternativ diese fünf Befähigungsnachweise des erfolgreichen Bloggers an: „Spaß am Schreiben, Spaß an der Recherche, eine Message, ein dickes Fell und einen unstillbaren Veröffentlichkeitsdrang.“ Besser könnte man mir nicht erklären, warum ich ein dermaßen erfolgloser Blogger bin. Das Schreiben bereitet mir unsägliche Mühen, von den Recherchen ganz zu schweigen; mit einer Message kann ich nicht dienen, allenfalls mit der eindringlichen Warnung vor frohen Botschaften aller Art; meine Dünnhäutigkeit habe ich bisher immer als besonderes Qualifikationsmerkmal für meine Tätigkeit angesehen; und einen Veröffentlichungsdrang um seiner selbst willen würde ich mir als schieren Exhibitionsimus ankreiden und als Motiv für diese Tätigkeit nicht durchgehen lassen.

Gehe ich der Reihe nach die Liste der 25 beliebtesten Blog-Themen durch – Internet, Musik, Politik, Blog, Web 2.0, News, Fotografie, Medien, Design, Technik, Webdesign, Sport, Leben, Gesellschaft, SEO, Marketing, Computer, WordPress, Lifestyle, Kultur, Apple, Kunst, Software, Berlin, iPhone – dann finde ich bestätigt, was ich ohnehin schon wusste: Ich bin ein extraordinary eccentric. Meine bevorzugten Themen wie Literatur, Philosophie, Alltag, Psychologie, Geschichte, Gesellschaft, Kritik, Selbstanalyse, Sprache oder Zufall kommen überhaupt nicht vor.

Was muss ich tun, um der wundervollen Einsamkeit auf meinem Robinsonblog ein Ende zu bereiten und endlich lukrativen Massentraffic zu generieren? Christiane Schulzki-Haddouti von KoopTech weiß Rat: „Das Blog sollte eine klare inhaltliche Ausrichtung haben und für die gedachte Zielgruppe relevante Themen zuverlässig aufgreifen.“ Meine Zielgruppe sind alle Menschen. Mein Thema ist die Zukunft der Menschheit. Ich zweifle allerdings mittlerweile daran, ob dieses Thema für meine stark an Lifestyle oder Suchmaschinenoptimierung interessierte Zielgruppe relevant ist. Zudem sei es gut, über Twitter oder Facebook immer wieder auf die eigenen Beiträge hinzuweisen und sich dort an Diskussionen zu beteiligen. Die berühmten „sozialen Netzwerke“ also, denen ich mich konsequent verweigere. Wenn ich schon „Netzwerk“ höre! Ich bin doch kein Fisch! Und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch etwas anderes werden will, als ich nun mal bin – ein Alpha-Blogger jedenfalls nicht!

Ghanas geheime Abenteuer

Tuesday, 24. May 2011Wieder mal ein wertvoller Hinweis von Nerdcore. Es fehlt nicht mehr viel und ich setze den Link auf meine Blogroll. (Aber zuerst muss ich mal den Link auf Glumm begründen.)

Im Chicago Cultural Center wird zurzeit eine extraordinäre Sammlung von handgemalten Filmplakaten aus Ghana gezeigt – im doppelten Sinn, denn nicht nur die Zahl der Exponate, sondern auch ihre Motivik sprengt alle Grenzen des Gewöhnlichen.

Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, angesichts der Überwältigung der althergebrachten Vorstellungswelten des Landes durch fremde Phantasmen aus aller Herren Ländern – und zugleich des trotzigen Festhaltens an offenbar sehr resistenten Lieblingsbildern aus eigenem Bestand, wie den aus menschlichen Körpern sich windenden, mit ihnen verbundenen oder in sie eindringenden Schlangen.

Mich persönlich irritieren besonders die fernöstlichen Ninjaposter in der Brechung afrikanischer Optik, wenn eine Exotik noch durch eine weitere potenziert wird und seltsamerweise hierdurch nicht weiter steigerbar ist, sondern eher neutalisiert wird.

Der Gesamteindruck überrascht hingegen nicht. Es war zu erwarten, dass in diesem Erdteil die „niederen Instinkte“ auch nicht nach anderen Genüssen und wohligen Schrecknissen auf der Leinwand lechzen als in Europa oder Nordamerika. Das kann nur jemanden enttäuschen, der hier eine überzivilisierte Dekadenz als Grund des vermeintlichen Übels annahm und den „unschuldigen Wilden“ idealisierte, der von sich aus auf solch „perverse Bilder“ gar nicht verfiele. Insofern wirkt der Anblick der Horrorplakate auf mich sehr beruhigend, geradezu versöhnlich. Liebliches Afrika!

Briefkastenmüll (III)

Friday, 25. March 2011Das Heftchen vom Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk habe ich mir bisher noch nie von innen angesehen. Da wir den Stromanbieter nach einem halben Jahrhundert konkurrenzlosem RWE-Zwangsbezug vor einiger Zeit gewechselt haben, interessiert mich herzlich wenig, was der heimische Energie-Gigant zur Pflege seines Images auf bunte Seiten druckt. So wanderte das 20 Seiten starke RWE MAGAZIN, das seit 2008 dreimal jährlich erscheint, in unserem Haushalt bislang regelmäßig zum Altpapier.

Nun habe ich aber diese Rubrik aufgemacht und beschlossen, vor der Entsorgung wenigstens einen kritischen Blick in jede unverlangte Postwurfsendung zu riskieren. Und zudem wollte ich wissen, ob denn wohl die RWE AG, einer der vier Betreiber von Kernkraftwerken in Deutschland, nach der Katastrophe in Fukushima ihren Kunden zu diesem heiklen Thema etwas mitzuteilen hat. So blätterte ich das Heftchen zunächst durch, um mir einen oberflächlichen Eindruck zu verschaffen. Da geht es nun also um Anregungen zum Energiesparen in privaten Immobilien, um neue Podukte aus dem Energieeffizienz-Shop von RWE, um die tollen Vorteile beim Shoppen mit der RWE-Card und die ersten E-Autos von Mitsubishi und Citroën, von denen sich RWE ein exklusives Kontingent für seine Stromkunden gesichert hat. Ein paar beruhigende Worte zur Gefahr eines Super-GAUs in Deutschland? Fehlanzeige.

Ich wollte meine Suche nach einer Stellungnahme zu den denkbaren Risiken der „sauberen“ Energie aus dem Hause RWE schon aufgeben, als mein Blick auf der letzten Seite plötzlich auf das Bild einer Welle im kitschigen Goldrahmen fiel [s. Titelbild © RWE Vertrieb AG]. Ganz richtig, das ist der berühmte Farbholzschnitt des japanischen Künstlers Hokusai, der im Zusammenhang mit dem katastrophalen Tsunami an der japanischen Ostküste schon in manch anderen Presseartikeln reproduziert wurde. Hier jedoch steht das Bild in einem völlig anderen Zusammenhang.

Wissenswertes über Wellen heißt die Folge der Reihe „Schlau in 30 Sekunden“, die uns die Redaktion des RWE MAGAZINs in aller Unschuld zumutet. Auf dieser Seite erzählen uns die pfiffigen Blattmacher allerlei Wissenswertes über die Neue Deutsche Welle, die La-Ola-Welle, die Dauer-, die Mikro- und die Sinuswelle – um schließlich auf den Punkt zu kommen und uns einen weiteren Trumpf im umweltschonenden Energiegewinnungs-Spiel ihres Arbeitgebers vorzustellen: das Wellenkraftwerk.

Wer empört sich da über eine vermeintliche Geschmacklosigkeit? Honi soit qui mal i pense! Das Heft war am 11. März, als die Riesenwelle das todsichere Atomkraftwerk in Japan zerdepperte, längst fertig layoutet und auf den Weg gebracht, womöglich bereits gedruckt. Und überhaupt: Das zeichnet ja gerade einen innovativen Energiekonzern aus, schon heute in die Stromerzeugungsutopien von übermorgen zu investieren. Der Tsunami vor Japan hat uns doch vorgeführt, was für eine Power in solchen Wellen stecken kann. Man muss sie nur zu bändigen wissen. Und für dieses Know-how haben wir ja unsere Spezialisten beim RWE.

Protected: Briefkastenmüll (II)

Wednesday, 09. March 2011Ghana (VI) – Wegdamit heißt Agbogbloshie

Friday, 04. March 2011Auch unsere Gedankenlosigkeit, die Leere in unserem Hirn schlägt irgendwo auf, an einem entlegenen Ort außerhalb unserer Wahrnehmung, und dieser Ort hat einen buchstabierbaren Namen. Sogar noch unsere absichtslosesten Taten hinterlassen eine Spur und treffen einen Zielpunkt. Was wir dort anrichten, erfahren wir gewöhnlich nicht. Es ist zu weit weg. In der Mülltonne vor unserem Haus, allenfalls noch auf der Sondermülldeponie am Stadtrand endet die Wahrnehmung der von uns verbrauchten Dinge. Den schmutzigen und stinkenden Kometenschweif unserer auf Konsum gegründeten Zivilisation verlieren wir nur zu bald aus den Augen.

Nachdem europäische Kaufleute in den letzten fünf Jahrhunderten die meisten außereuropäischen Länder kolonialisiert und ausgeplündert haben, missbrauchen wir sie nun noch für ein Weilchen als Schrottplätze und billige Recycling-Höfe. Gesetzliche Regelungen zum Schutz der dort beschäftigten Arbeiter und der Natur gibt es kaum. Darum kann man das Verdienst von kritischen Photographen nicht genug loben, die solche verdrängten Orte und verschwiegenen Geschehnisse in unsere gemütliche Wohlstandswelt holen und uns an die schmutzige Kehrseite unseres hygienisch-sauberen Lebens erinnern.

Der südafrikanische Photograph Pieter Hugo war mir zuerst durch seine Hyänenbilder im Essener Folkwang-Museum aufgefallen, vor einem Jahr habe ich hier darüber berichtet. Nun ist ein beeindruckender Bildband mit Aufnahmen von ihm erschienen, die in Agbogbloshie, auf einer gigantischen Müllhalde in Ghana entstanden sind. Dort sind junge Männer damit beschäftigt, den Elektroschrott aus Europa auszuschlachten und daraus Kupfer, Eisen und Aluminium zu gewinnen, das sich wieder zu Geld machen lässt. Monat für Monat treffen 400 große Schiffscontainer im Hafen von Tema nahe der Hauptstadt ein. Jeder von ihnen enthält rund 600 PCs oder Monitore. Was noch halbwegs funktioniert oder reapariert werden kann, wird nach Akkra gebracht und dort verkauft. Der Rest wird auf der abgelegenen Deponie auseinandergerupft, sortiert und eingeschmolzen. Dass sich dabei giftige Gase entwickeln, dass die Luft, der Boden und das Grundwasser verseucht werden, interessiert niemanden.

Pieter Hugo hat in einem Interview mit Leonie March die Frage ausdrücklich verneint, ob er sich als politischer Fotograf verstehe. Tatsächlich haben die Farbfotos in dem jetzt erschienenen Bildband vor allem einen starken ästhetischen Reiz. Man muss sich bei der Betrachtung immer wieder in Erinnerung rufen, hier mit einem stinkenden Inferno konfrontiert zu sein.

Ich bin wahrlich ein Freund schöner Bücher. Und dieser auf seine Weise prachtvolle Halbleinenband – mit eingelegtem, montiertem Titelbild, fadengeheftet, in exquisiter Druckqualität – kann in seiner gelungenen äußeren Erscheinung und soliden Fertigung nicht hoch genug gelobt werden. Und doch ist mir etwas mulmig dabei, wenn ich mir vorstelle, dass das Buch schon wegen des Preises von 39,95 € am ehesten seinen Platz als Coffeetable-Book in den Häusern der Upper Class finden wird. Ob die Bilder dort immerhin eine kritische Nachdenklichkeit erzeugen können oder bloß einen grusligen Schauder, das wage ich nicht zu entscheiden.

[Titelbild © Prestel Verlag & Pieter Hugo. – Aus: Permanent Error. Mit einem Vorwort v. Federica Angelucci u. einem Nachwort v. Jim Puckett (beide in Engl.). München / London / New York: Prestel Verlag, 2011, S. 51. – Sehr sympathisch finde ich, dass die Personen auf den Fotos hinten im Buch S. 105 ff. unter Captions mit ihren vollständigen Namen benannt werden. So heißt der Mann im Vordergrund David Akore.]

Briefkastenmüll (I)

Friday, 04. March 2011Der private Briefkasten vor dem Haus ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem alltäglichen Unmutspender geworden, enthält er doch neben der Tageszeitung hauptsächlich Einwurfsendungen zu Werbezwecken unterschiedlicher Couleur. Vielleicht charakterisiert eine gründliche Autopsie des Inhalts eines Jahres unsere Zeit und ihre Verirrungen besser als manch anderes Diagnoseverfahren. Ich werde also ab sofort die bisher immer unbesehen zum Altpapier beförderten Drucksachen einer genaueren Betrachtung unterziehen und hier regelmäßig vorstellen.

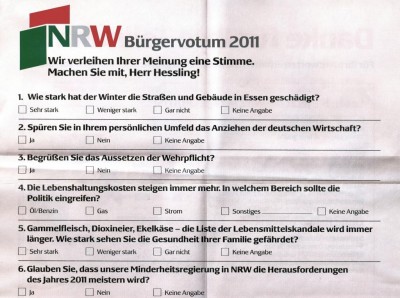

Heute fragt mich der Chefredakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, Ulrich Reitz, ob ich glaube, „dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen und die Minderheitsregierung in Düsseldorf die anstehenden Herausforderungen zu unser aller Zufriedenheit lösen“ werden. Meinen Standpunkt möge ich bitte der WAZ auf dem beigefügten Fragebogen NRW Bürgervotum 2011 übermitteln. Zur „Belohnung“ erhalte ich völlig kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang die WAZ und nehme an der Verlosung eines Reisegutscheins im Wert von 1.000 Euro teil. Ein Rückumschlag liegt ebenfalls bei, das Porto zahlt die WAZ für mich!

Nun steht der Ausdruck Votum, vom lateinischen votum ‚Gelübde, Gebet, Wunsch‘, üblicherweise für eine Stimmabgabe zur Wahl oder Beschlussfassung. Aus dem Brief des Redakteurs ist aber nicht ersichtlich, welche Wirkung meine sechs Kreuzchen auf dem Fragebogen haben werden. „Wir verleihen Ihrer Meinung eine Stimme.“ So lautet die vollmundige Überschrift. Aber eine Stimme, nämlich meine eigene in Wort und Schrift, hat meine Meinung doch bereits. Auf den ersten Blick handelt es sich hier um eine ganz simple Meinungsumfrage. Vermutlich denken die Marketingprofis bei der WAZ, dass sie die Adressaten ihrer Umfrage in Zeiten des Wutbürgertums mit dem Aufruf zu einem „Bürgervotum“ eher zur Teilnahme motivieren können. Bei mir verfängt der Trick ebensowenig wie die beiden Lockvögel: Ich reise nie und habe schon eine Tageszeitung im Abo.

Nun also zu den sechs Fragen, zu deren Beantwortung ich natürlich nicht schreiben können muss; lesen und Kreuzchen machen reicht völlig aus. – „1. Wie stark hat der Winter die Straßen und Gebäude in Essen geschädigt?“ Hier muss ich gleich zugeben, dass ich das nicht so genau weiß. Ich habe mehrfach vernommen, wie sich Autofahrer über die Vielzahl neuer Schlaglöcher beklagten, die ihre Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Fahrzeuge gefährden könnten. Als Autoverweigerer fühle ich mich hier inkomepent. Ich kann nur sagen, dass die von mir genutzten öffentlichen Verkehrsmittel durch den Winter und dessen Folgen nicht stärker beeinträchtigt waren als in früheren Jahren. Gebäudeschäden habe ich nicht bemerkt. Reichlich merkwürdig finde ich nun aber die vier möglichen Antworten, die mir angeboten werden: ,Sehr stark‘, ,Weniger stark‘, ,Gar nicht‘ und ,Keine Angabe‘. Hier drängt sich mir der Verdacht auf, dass die Stimmabgabe für die erste Alternative forciert werden soll, indem die Variante ,Stark‘ gar nicht erst angeboten wird; und bei ,Weniger stark‘ denken viele sicher: ,Weniger stark als in vergangenen Jahren‘, und schütteln ebenfalls den Kopf. ,Gar nicht‘ schließlich kommt kaum in Frage, denn irgendwelche Schäden verursacht ja jeder Winter. Wer schließlich ‚Keine Angaben‘ ankreuzt, fällt bei der Auswertung nicht ins Gewicht. – „2. Spüren Sie in Ihrem persönlichen Umfeld das Anziehen der deutschen Wirtschaft?“ Ich rufe mir zunächst mein persönliches Umfeld vor mein inneres Auge. Darunter verstehe ich im Sinne der Frage jetzt mal die paar Dutzend Menschen meines Bekanntenkreises, deren Lebensumstände ich immerhin so gut kenne, dass ich ihre berufliche und wirtschaftliche Situation halbwegs einschätzen kann. Von einer (verhaltenen) Konjunktur kann in Deutschland allenfalls seit einem knappen Jahr die Rede sein. In diesem Zeitraum hat sich der Lebensstandard der meisten meiner Bekannten nicht auffällig verbessert oder verschlechtert. Einige wenige hatten viel Glück, ein paar andere Pech. Das war auch früher nicht anders. Hier wird mir nur die Alternative ,Ja‘ oder ,Nein‘ zum Ankreuzen angeboten, neben der bei allen Fragen möglichen Stimmenthaltung. ,Nein‘ wäre zwar für mich die korrekte Antwort, aber ich habe doch ein schlechtes Gefühl gabei, denn ich sehe schon die Headline, die die Zeitungsmacher daraus ableiten können: „,Aufschwung‘ kommt bei den Menschen nicht an!“ – „3. Begrüßen Sie das Aussetzen der Wehrpflicht?“ Nein, denn ich hätte die Abschaffung richtig gefunden. Wenn ich aber hier ,Nein‘ ankreuze, könnte man daraus fälschlich den Schluss ziehen, dass mir lieber gewesen wäre, man hätte die Wehrpflicht gar nicht angetastet. – „4. Die Lebenshaltungskosten steigen immer mehr. In welchem Bereich sollte die Politik eingreifen?“ Die angebotenen Sparschweine tragen folgende Aufschriften: ,Öl/Benzin‘, ,Gas‘, ,Strom‘. Drosselung des Konsums, besonders wenn es sich um den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen handelt, wie jedenfalls in den ersten beiden Fällen und zu einem guten Teil auch bei der Elektrizität, findet immer meine Zustimmung. Insofern bin ich gegen jeden staatlichen Protektionismus im Dienste privater Verschwendung. Auch ,Sonstiges‘, wonach ich hier ausnahmsweise mal gefragt werde, möchte ich nicht benennen. Nach meiner laienhaften Kenntnis wirtschafts- und finanzpolitischer Zusammenhänge kann Inflation nicht durch staatliche Subventionierung von Konsumgütern behoben werden. – „5. Gammelfleisch, Dioxineier, Ekelkäse – die Liste der Lebensmittelskandale wird immer länger. Wie stark sehen Sie die Gesundheit ihrer Familie gefährdet?“ Endlich kann ich mein Kreuzchen ohne Bedenken setzen: ,Gar nicht‘. Denn unsere Familie ernährt sich relativ gesund. Zudem bin ich der Überzeugung, dass die durch die genannten ,Lebensmittelskandale‘ tatsächlich verursachten gesundheitlichen Schäden bei der Bevölkerung verschwindend gering sind im Vergleich zu den Schäden durch Fast- und Junk-Food, durch falsche Ernährungsweise und Bewegungsmangel, durch Tabak- und Alkoholsucht. – „6. Glauben Sie, dass unsere Minderheitsregierung in NRW die Herausforderungen des Jahres 2011 meistern wird?“ Welche Herausforderungen sind gemeint? In den vorangegangenen fünf Fragen wird nur eine Herausforderung genannt, die sich (neben den Kommunen) auch der Landesregierung stellt: die Behebung witterungsbedingter Straßen- und Gebäudeschäden.

Zum Altpapier befördere ich 2 Blatt im Format DIN-A4, 1 Fensterumschlag im Format DIN-C6/5 und 1 Rückumschlag im Format 104×210 mm; Gesamtgewicht: 20 Gramm.

Vor dem Fressen die Moral?

Wednesday, 02. February 2011Das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI) und die Buchhandlung proust hatten im Rahmen ihrer erfolgreichen Veranstaltungsreihe „Lesart Spezial“ eingeladen, um uns den Appetit zu verderben. Im Café Central des Essener Grillo-Theaters, wo der letzte Gastronom schon in vorauseilendem Gehorsam das Feld geräumt hat und lediglich eine Art Notverpflegung über die Theke gereicht werden konnte, diskutierten gestern Abend die Autorin Karen Duve (links) und der Kulturwissenschaftler Prof. Ludger Heidbrink (rechts) über „Die Hungrigen und die Satten – Ernährung in der globalisierten Welt“. Maike Albath (in der Mitte) moderierte das Gespräch für Deutschlandradio Kultur, der Sender bringt eine Aufzeichnung der Veranstaltung am kommenden Sonntag von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr.

Karen Duve ist mit ihrem Bestseller Anständig essen zurzeit in aller Munde (Aufl. 60.000), bis vor wenigen Tagen tourte sie mit Jonathan Safran Foer durchs Land, der mit Tiere essen vor zwei Jahren die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit unserer Ernährungsgewohnheiten mit besonderer Nachdrücklichkeit neu gestellt hat (Aufl. 150.000). Beiden Autoren ist gemein, dass sie einen starken subjektiven Faktor ins Spiel bringen. Foer erzählt sehr schmackhaft von den Festschmaustraditionen seines jüdischen Elternhauses und berichtet von seinen brandgefährlichen nächtlichen Inspektionen in den hermetisch abgeriegelten und scharf bewachten Betrieben der Massentierschinder. Und Karen Duve hat am eigenen Leibe ausprobiert, was Verzicht heißt, indem sie sich für jeweils ein Vierteljahr konsequent biologisch, vegetarisch, vegan und schließlich gar fructarisch ernährt hat. Beide Autoren stimmen grundsätzlich darin überein, dass die Lebensmittelproduktion in den westlichen Industrienationen zu einem guten Teil das Ergebnis krimineller Machenschaften ist, ob man die massenhafte, industriell betriebene Tierquälerei in den Blick nimmt, die Verschwendung nicht erneuerbarer Ressourcen oder die irreversible Störung ökologischer Balancen mit katastrophalen Folgen für die gesamte Biosphäre – und damit notwendig auch für den Menschen.

Statt Foer saß gestern Heidbrink auf dem Podium und stellte ein wirtschaftspolitisches Buch zum Thema vor: Mordshunger – Wer profitiert vom Elend der armen Länder? von dem luxemburgischen Diplomaten Jean Feyder. Schon bei dem Duo Duve / Foer fiel mir auf, dass die weitgehende Einhelligkeit ihrer Standpunkte eher einschläfernd als anregend wirkte (siehe deren Doppelinterview „Die Fleischindustrie zerstört diesen Planeten“; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 22 v. 28. Januar 2011, S. 9). Auch vom Zusammentreffen zwischen Heidbrink und Duve ist mir nicht die kleinste wahrnehmbare Meinungsverschiedenheit in Erinnerung geblieben.

Diese schon wieder etwas beunruhigende Harmonie wurde nahezu penetrant, nachdem das Aufnahmegerät des Rundfunksenders abgeschaltet worden war und das Publikum eingeladen wurde, Fragen zu stellen und Stellung zu nehmen. Auch jetzt trübte keine Kontroverse die Stimmung, wie sollte auch? Schließlich war hier exklusiv die intelligente und gebildete Upperclass vertreten, die ja längst verstanden hat, dass nach der Rauchentwöhnung nun der Verzicht auf gewisse delikate Schweinereien angesagt ist, wenn man sich nicht dem Druck des neuen ethischen Mainstreams aussetzen will. Dass diese Gruppe der freiwilligen „Gutesser“ voraussichtlich eine Minderheit bleiben wird und die Junkfood-süchtige Masse die ganze Diskussion mangels Bildung kaum mitbekommen dürfte, wurde zwar angesprochen. Aber nun wurde sehr deutlich, wie fremd doch den versammelten Herrschaften die Lebenswirklichkeit von Hartz-IV-Empfängern im heutigen Deutschland ist. Diese Elenden tauchten nur kurz als gedankenlosen Tröpfe auf, die täglich drei Koteletts essen und sich um das Leid der Tiere einen Teufel scheren. Dass Übergewichtigkeit durch billige und schlechte Ernährung in den unteren Bevölkerungsschichten deutlich mehr verbreitet ist als bei den Wohlhabenden und Gebildeten, dürfte aber wohl eher eine Frage des Geldbeutels sein als des guten Willens und der Vernunft. Was tun? So lautete die drängendste Frage aus dem Publikum, das nach den immer etwas halbherzig und verquält klingenden Ratschlägen der Experten auch mit eigenen Ideen aufwarten wollte. Eine Auszeichnungspflicht für Lebensmittel müsse es geben, die den Verbraucher über Herkunft, Herstellungs- und Verarbeitungsweise, Fremdzusätze usw. ausführlich unterrichte. Das habe doch beim Kampf gegen das Rauchen auch prima geklappt. Dass gerade unter den Ärmsten in unserer Gesellschaft nach wie vor besonders exzessiv gequalmt wird, Aufklärung allein also kaum eine Lösung sein kann, wurde immerhin leise zu bedenken gegeben. Nicht nur Fleisch und Fisch, unsere gesamte Verpflegung müsste deutlich verteuert werden, forderte eine Stimme. Dass sich dann bei 3,5 Millionen Menschen in Deutschland bald der Hunger zurückmelden dürfte, kam nicht zur Sprache. Stattdessen wurden der Zorn der Wutbürger gegen „Stuttgart 21“ und die magische Vorbildwirkung von aufgeklärten Peergroups beschworen; selbst eine Anknüpfung an die 68er wurde herbeigesehnt und stand offenbar plötzlich nicht mehr unter Kitschverdacht. Die nahe liegende Frage hingegen, was eigentlich geschieht, wenn demnächst 1,3 Milliarden Chinesen täglich drei Koteletts essen wollen, wurde nicht gestellt.

Die Beunruhigung über das Problem war immerhin spürbar, und auch die Hilflosigkeit. Einen sehr aufschlussreichen Satz von Karen Duve habe ich mit auf den Heimweg genommen. Er bezieht sich auf Bücher, die solche Weltprobleme unbarmherzig darstellen. „Wenn man so etwas liest und sich immer schlechter dabei fühlt, dann lässt man es irgendwann sein.“ Die Autorin erklärte damit wohl, warum sie in ihrem Buch stets auch nach den kleinen Verbesserungen gesucht hat, statt darüber zu verzweifeln, dass eine globale Kehrtwende kaum möglich scheint. Hiermit ist auch meine Stimmung nach der Veranstaltung gut beschrieben. Dafür, dass es um eine weltweite grauenhafte Katastrophe ging, fand ich die Veranstaltung doch ausgesprochen gemütlich: sympathische Diskutanten, ein gebildetes Publikum und kein einziges böses Wort! – Zum Abschied empfahlen die beiden Diskutanten noch passende Lektüre zur Vertiefung des Themas. Professor Heidbrink riet zu John Rawls: Gerechtigkeit als Fairness; und Karen Duve empfahl ein Buch von Mark Rowlands: Der Philosoph und der Wolf. – Hungrig wie ein Wolf trottete ich heimwärts durch die überfrierende Nässe und machte mir ein Gulaschsüppchen aus der Büchse von ALDI heiß.

Ghana (V) – Bürgerkrieg beim Nachbarn

Sunday, 26. December 2010Vor zwei Jahren war Ghana für mich ein afrikanischer Staat neben vielen anderen. Und Afrika war der arme Kontinent, Europas schlechtes Gewissen seit der Kolonisation und der Sklavenverschiffung gen Amerika, ein Erdteil der blutrünstigen Diktatoren seit Idi Amin und der Hungerkatastrophen seit Biafra, auch der Bürgerkriege und blutigen Umstürze, der Menschenschlächtereien und Epidemien, nebenbei auch der Ursprungsort von Aids – der Schwarze Kontinent eben, in doppelter Hinsicht: black skin and black sin.

Seither hat einer meiner Söhne ein Jahr in Ghana gelebt, hat dort seine Frau gefunden und sie mit nach Deutschland gebracht. Vor einer Woche ist meine Enkeltochter Liana zur Welt gekommen. Mein Verhältnis zu Ghana ist nach diesen Ereignissen, auf die ich zwar kaum Einfluss nehmen konnte, dennoch ein gewandeltes. Ob ich es will oder nicht: Ghana ist mir nun unversehens ans Herz gewachsen, es liegt mir jedenfalls näher als einer unserer geographischen Nachbarstaaten, näher als zum Beispiel Polen.

Seit einigen Wochen ist im westlichen Nachbarstaat von Ghana, in der Elfenbeinküste (République de Côte d’Ivoire), der Teufel los. Der amtierende Präsident, Laurent Gbagbo, hält sich schon seit fünf Jahren ohne legitimen Wahlentscheid an der Macht. Am 31. Oktober dieses Jahres fand nun endlich eine erste Wahlrunde statt, bei der sich Gbagbo vor seinem schärfsten Konkurrent Alassane Ouattara als Favorit durchsetzte. Bei der Stichwahl am 28. November errang dann Ouattara die Mehrheit. Dies wollte aber Gbagbo nicht akzeptieren und ließ sich, internationalen Protesten zum Trotz, als Präsident vereidigen. Sein Konkurrent gab nicht klein bei und ließ sich ebenfalls vereidigen. Seither hat die Elfenbeinküste zwei amtierende Präsidenten und steht kurz vor einem Bürgerkrieg. In meiner Tageszeitung kommt das Land dennoch nur unter „ferner liefen“ vor. Am Dienstag meldet dpa, dass die EU ein Einreiseverbot für Laurent Gbagbo verhängt habe – als ob dem selbsternannten Präsidenten, der sich seit der Wahl in seinem Amtssitz verschanzt, der Sinn nach einer Europareise stünde! Am Donnerstag meldet AFP, dass deutschen Staatsangehörigen vom Auswärtigen Amt die Ausreise aus Ghana empfohlen werde, da der Machtkampf zwischen Gbagbo und Ouattara jederzeit „auch großflächig in Gewalt umschlagen“ könne. In der Weihnachtsausgabe der Süddeutschen lese ich, dass bereits 200 Menschen in Ghana bei Unruhen zu Tode gekommen seien und die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg wachse. Und heute entnehme ich den Radionachrichten im WDR, dass bereits tausende Menschen aus der Elfenbeinküste ins benachbarte Ausland geflohen seien.

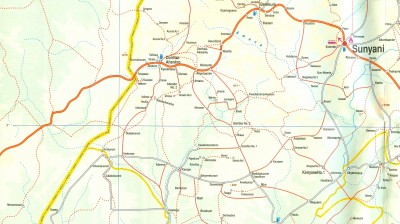

Die Gefahr rückt immer näher, zumal ich weiß, dass die Familie meiner Schwiegertochter in unmittelbarer Nähe der Grenze zur Elfenbeinküste lebt. Ihr Heimatort heißt Dormaa-Ahenkro, eine Kleinstadt mit rund 20.000 Einwohnern. Im aktuellsten Reiseführer für Ghana lese ich: „Die Hauptstraße führt von Sunyani über Berekum schnurstracks nach Dormaa-Ahenkro (80 km), einem Örtchen mitten im Regenwald an der Grenze zu Côte d’Ivoire. Es war einmal viel mehr los hier, nun ,sprudeln‘ die Menschenströme nicht mehr wie früher über die Grenze. Der Grenzposten in Dormaa-Ahenkro ist nur noch für den ,kleinen Grenzverkehr‘ zwischen den beiden Völkern, die eng miteinander verwandt sind, wichtig. – Die eigentliche Grenze liegt noch 7 km weiter westlich von Dormaa-Ahenkro in Badukrom bzw. Gonnokrom. Sehr wenige Autos fahren über diese Grenze zu Zielen in Côte d’Ivoire. Normalerweise ist ein Umsteigen in einer der beiden Grenzstädte notwendig, wobei Gonnokrom besser für den Grenzübertritt per Auto geeignet ist. Gäste mit etwas Zeit sollten Badukrom besuchen, da das Städtchen eine Kuriosität ist. Die Hälfte davon ist ghanaisch und die andere Hälfte ivorisch, Grenzmarkierungen sind jedoch nicht vorhanden. Man geht einfach zu Fuß durch den Ort und begegnet zwei verschiedenen Welten.“ (Jojo Cobbinah: Ghana. Praktisches Reisehandbuch für die „Goldküste“ Westafrikas. Frankfurt am Main: Peter Mayer Verlag, 2009, S. 386.)

Wenn die Grenzen dort so offen sind, dann ist Veronicas Heimat vielleicht schon von Menschen aus dem Nachbarstaat überlaufen, so denke ich. Aber dann erfahre ich aus anderen Quellen, dass die Flüchtlinge nicht nach Osten, sondern ins westlich angrenzende Liberia strömen – und atme auf. Meine Schwiegertochter selbst bekommt von all dem übrigens gar nichts mit. Sie hat jetzt ganz andere Sorgen, muss sich um das kleine Töchterchen kümmern. Wie sehr doch unser ganzes Sinnen und Trachten davon abhängt, was uns nah ist und was fern. Und insofern ist auch klar, da mache ich mir nichts vor, was mir bei aller Empathie stets am nächsten ist: Ich, ich, ich!

Ghana (IV)

Monday, 13. December 2010Im Erdkunde-Unterricht „meines“ Gymnasiums habe ich 1967 in der Quinta gelernt, dass die generösen europäischen Kolonialmächte, allen voran Frankreich und Großbritannien, seit Beginn des Jahrzehnts die meisten afrikanischen Staaten in die Unabhängigkeit entlassen hätten. Ich glaubte unserem braven Geographie-Lehrer aufs Wort, und vermutlich glaubte er sogar selbst an das, was er uns da erzählte. Knapp drei Jahre später war ich „politisiert“ und protestierte lautstark gegen den Bau des Cabora-Bassa-Staudamms in Mosambik, aber in den tieferen Schichten meines Bewusstseins blieb der Edelmut der Dekolonisateure als eine unbezweifelbare Tatsache abgespeichert – bis heute früh, als ich im Wikipedia-Artikel über die Dekonolisation Afrikas diesen Absatz über die europäische Kolonialpolitik nach 1945 las:

„Als in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts die europäische Wirtschaft wieder in Schwung kam, wurde in den Kolonialländern zum ersten Mal über die Entlassung der afrikanischen Kolonien in die Unabhängigkeit debattiert. Dabei ging es insbesondere um die Frage der Rentabilität der Kolonien für die Mutterländer. Der Entschluss zur Dekolonisation kam primär aus volkswirtschaftlichen Gründen, denn die Mutterländer konnten ihre Kolonien nicht mehr finanzieren. Also war man allgemein zu dem Schluss gekommen, dass es wirtschaftlich günstiger wäre, sich politisch aus Afrika zurückzuziehen. – Zudem sahen sich die europäischen Machthaber vom aufstrebenden Nationalismus in den Kolonien immer mehr bedroht. […] Ein Kampf um die Herrschaft mit militärischen Mitteln oder auch eine Umstrukturierung der Kolonialreiche kamen auf lange Sicht nicht in Frage. Dazu kamen ,Versprechen‘ auf größere Selbstverwaltung, die die Kolonialmächte während des Krieges gemacht hatten, als Truppen aus den Kolonien ihre Armeen verstärkten. Daher ging man etwa ab 1950 daran, die Staaten in die Unabhängigkeit zu entlassen. Soziale Träger der Entkolonialisierung waren meist lokale Eliten, die untere Funktionen in der Kolonialverwaltung besetzten und durch fehlende Aufstiegschancen frustriert waren. – Bei der Machtübergabe waren die Kolonialherren immer darauf bedacht, Regierungen zu fördern bzw. zu installieren, die ihnen genehm waren. Europa wollte zwar ein demokratisches Afrika, aber auf allen Einfluss verzichten wollte man auch nicht.“ – Tja, die historische Wahrheit ist doch meist sehr ernüchternd.

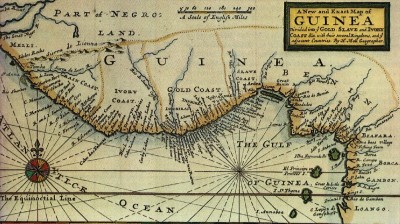

Immerhin kommt Ghana im afrikanischen Dekolonisations-Prozess eine Vorreiterrolle zu, denn bereits drei Jahre vor dem legendären ‚Afrikanischen Jahr‘ 1960, als gleich 17 Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen wurden, erkämpfte die Convention Peoples Party (CPP) mit dem nachmaligen ersten Premierminister Dr. Kwame Nkrumah an der Spitze die staatliche Souveränität jenes Landes, das in den vorausgegangenen acht Jahrzehnten Goldküste (Gold Coast Colony) geheißen hatte.

Den neuen Namen Ghana borgten sich die Staatsgründer von einem mittelalterlichen Königreich Gana, das allerdings tausend Kilometer nordwestlich vom heutigen Staatsgebiet gelegen hatte, etwa dort, wo sich heute Republiken Mauretanien, Senegal und Mali befinden. Auf den ersten Blick mag es verwunderlich scheinen, warum der neue Staat sich nicht mit dem Namen eines jener Königreiche schmückte, die tatsächlich auf dem Territorium des heutigen Ghana beheimatet waren und deren Völker noch heute dort leben, wie etwa Ashanti, Fante oder Dagomba. Tatsächlich war es aber ein kluger Schachzug, einen zeitlich und räumlich entlegenen Namen zu wählen, denn die Bevorzugung einer der zahlreichen Ethnien hätte bei der verbleibenden Mehrheit aller anderen für Entrüstung und für ewigen Unfrieden gesorgt.

Die Bedeutung des Namens Ghana resp. Gana liegt im Dunklen. Und auch die Geschichte der zahlreichen Völker, die sich im Laufe der Jahrhunderte auf dem heutigen Staatsgebiet ansiedelten, ist nur sehr lückenhaft rekonstruierbar, da es aus der Zeit vor der Konolisation kaum schriftliche Aufzeichnungen gibt.

Ghana (III)

Thursday, 11. November 2010Als autodidaktisch geschulter Marxist weiß ich, dass man sich der Wahrheit über einen Menschenschlag einzig und allein auf dem Verständnisweg nähern kann, der sich mit seinen allermateriellsten Lebensbedingungen befasst. Zu diesen Bedingungen gehören fundamental zunächst das Klima, dann die Bodenbeschaffenheit, gegebenenfalls noch die Tierwelt und jedenfalls entscheidend die Vegetation.

Wenn ich in der Geschichte Ghanas lese, dann fällt mir auf, dass dort vor 3.750 Jahren eine enorme Verbreitung der Ölpalme Eleas guineensis zu verzeichnen war. Dieser Wachstumsschub folgte auf einen moderaten Klimawandel im gesamten Westafrika, die den bis dahin dichten Regenwald zurückdrängte und savannenartigen Randgebieten Raum gab. (Sicher ist wohl diese plötzliche Ausbreitung des bis zu 30 Meter hohen Baumes allein auf klimatische Veränderungen zurückzuführen, und nicht etwa auf kultivierende Maßnahmen der frühen Ghanaer.)

Warum ist nun der Baum für den Menschen nützlich und wertvoll? Weil sich aus seinen schnell verderblichen Früchten zwei verschiedene Öle gewinnen lassen: aus deren Fruchtfleisch das Palmöl und aus den getrockneten, gemahlenen und dann gepressten Kernen der Früchte das Palmkernöl. Weit überwiegend finden beide Öle als Nahrungsmittel Verwendung, lediglich ein Zehntel wird als Zusatz für Reinigungsmittel und Parfüms, ein noch kleinerer Teil als Biokraftstoff verwendet.

Dieser mit anderen Wirtschaftsfeldern konkurrierende landwirtschaftliche Produktionszweig hätte doch immerhin für die Zukunft den Vorteil, nachhaltig zu sein, während der Raubbau an den endlichen, begrenzten Bodenschätzen – ich nenne Gold an erster Stelle, denn diesem Edelmetall verdankte die Goldküste bis zu ihrer Unabhängigkeit schließlich ihren Namen – und den nicht schnell genug nachwachsenden Edelhölzern bloß Strohfeuer in einem schnell abbrennenden kapitalistischen Boom-Feuerwerk sind. Während wir heute jubeln und uns unserer Prosperität und unseres Drittwagens freuen, werden unsere Enkel morgen weinen – hier in Deutschland, im fernen Ghana und überall auf der Welt.

Immerhin hat die Palmölproduktion in Ghana mittlerweile in der landwirtschaftlichen Entwicklung hohe Priorität. „Die Regierung investiert in den Anbau widerstandsfähigerer und vor allem ertragreicherer Ölpalmen und wirbt unter Kleinbauern für den Einsatz des neuen Saatgutes. Doch trotz dieser Anstrengungen entspricht das ghanaische Palmöl häufig nicht den Qualitätsstandards der internationalen Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. Der traditionelle Anbau und die Verarbeitung in Kleinbetrieben verhindern zudem kostensenkende Größenvorteile, sodass Ghana auf dem Weltmarkt auch nicht über den Preis konkurrieren kann. Eine Chance bietet hier der wachsende Markt für Bio- und Fair-Trade-Produkte. Die ghanaischen Bauern können jedoch ohne Unterstützung internationaler Abnehmer weder die notwendige Umstellung bewältigen noch die erforderlichen Mengen produzieren oder die Kosten für eine Zertifizierung nach international anerkannten Standards finanzieren.“ Woher ich das weiß? Weil ein deutscher Seifenhersteller, Dr. Bronner’s Magic Soaps, auf seiner Internet-Site über diese Zusammenhänge berichtet. Ob aber wirklich eine Chance für Ghana in solchen Projekten liegt, oder ob nicht vielmehr hier bloß wieder ein Unternehmen aus den hochentwickelten westlichen Industrienationen seine Chancen nutzt, aus dem schlechten Gewissen seiner noch zur Nachdenklichkeit befähigten Bevölkerungsanteile Kapital zu schlagen, à la: „Ich wasche meine Hände in Unschuld mit Ökoseife aus Ghana!“ – ob hier also echter Idealismus am Werke ist, der die Umverteilung der Nutzlast unserer maßlosen Naturausbeutung und -vernichtung von den Opfern allmählich auf die Täter verschiebt, oder doch nur wieder ein reines Geschäftinteresse, das sich den Naturschutz als zusätzliches Verkaufsargument ans Revers steckt, das lasse ich noch mal dahingestellt sein.

Ghana (II)

Tuesday, 09. November 2010Ich will versuchen, diesem so fremden wie fernen Land Schritt für Schritt näherzukommen. Wie fern ist es denn eigentlich? Zwischen meiner Vaterstadt Essen (51° 27′ 25” Nord / 7° 00′ 38” Ost) und der ghanaischen Hauptstadt Accra liegen 5.155 Kilometer Luftlinie. Da der Herkunftsort meiner Schwiegertochter in der Nähe der Distrikthauptstadt Dormaa Ahenkro wiederum 350 Kilometer in nordwestlicher Richtung der Metropole gelegen ist, kann es gut sein, dass die Distanz zwischen ihrem alten und ihrem neuen Wohnort exakt fünftausend Kilometer beträgt. – Eine solche Strecke will man nicht unbedingt laufen. Wir versuchen es mit diesem wahnwitzigen Annäherungsversuch trotzdem einmal.

Kaum 40 Kilometer von Veronicas Herkunftsort entfernt liegt der Konfluenzpunkt 7° Süd / 3° West. Wie es dort aussieht, kann man hier sehen.

Die beste Landkarte, die ich im wohl kompetentesten Fachgeschäft meiner Vaterstadt, dem Buch- und Landkartenhaus Orgs in der Rosastraße 12, kaum 350 Meter von meinem Ursprungsort im Süthers Garten 8 entfernt gefunden habe, hat den Maßstab eins zu fünfhunderttausend. (Erschienen im Verlag ITMB Publishing Ltd., hierorts erhältlich zum Preis von 11,80 Euro.)

Was im – schreckliches Wort! – Umfeld des antipodischen Herkunftsorts dieser mir vorläufig noch vollkommen unverständlichen Schwiegertochter los ist, oder aus dem trennscharfen Blick eines von hiesigen Verhältnissen verwöhnten, möglicherweise verzogenen Blick als ein solches völlig fremdes Feld mit allen Anstrengungen erfahrbar gemacht werden kann, wollen wir künftig hier zu erfahren suchen. Welche Erfahrung? Welche Versuchung! Welches Glück des Erkennens.

Und nun nähern wir uns, ganz behutsam, dem Sand, der sich zwischen den Zehen des Mädchens zwanzig Jahre lang rieb, bevor es eins meiner Söhnchen mit sich nach Europa zog. (Was habe ich bloß für ein Glück, solchen Kontrasten nachzusteigen, da sich der Sand zwischen den Zehen in einen Sand zwischen den Zähnen verwandelt. – Sprich doch mal!)

Autocid

Thursday, 04. November 2010Zur großen Freude beinahe aller Beobachter gibt es gegenwärtig einen in diesem Umfang selbst die Optimisten unter den Wirtschaftsweisen überraschenden Aufschwung in Deutschland. Wer hätte das noch vor einem halben Jahr für möglich gehalten? Die Arbeitslosigkeit befindet sich aktuell mit knapp drei Millionen, das sind sieben Prozent der Erwerbstätigen, auf einem Rekord-Tiefstand. So wenig Arbeitslose wie im September 2010 gab es seit 18 Jahren zu diesem Termin nicht mehr. Und nach aktuellen Steuerschätzungen können Bund, Länder und Kommunen bis 2012 auf Mehreinnahmen von 61 Milliarden Euro hoffen.

Woher kommen aber der erfreuliche Geldsegen und der heilsame Beschäftigungsimpuls? Hauptsächlich von einem über alles Erwarten boomenden Kraftfahrzeug-Markt in China, mit traumhaften Zuwachsraten gerade auch bei Luxuskarossen aus Deutschland. Denn bekanntlich ist ja dieser Produktionszweig die Schlüsselindustrie des – nach China – Vize-Exportweltmeisters Deutschland. Im deutschen Automobilbau sind gegenwärtig 710.000 Menschen beschäftigt. Nahezu jeder große Wirtschaftszweig im Land ist am Fahrzeugbau beteiligt, nach VDA-Angaben hängt jeder siebte Arbeitsplatz hierzulande am Automobil.

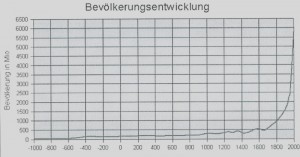

Es tritt also genau das ein, was zu befürchten war. Das mit 1,35 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichste Land der Welt – jeder fünfte Mensch auf unserem Planeten ist ein Chinese – gibt nun Gas und erhebt Anspruch auf genau jenen Komfort, der für die Artgenossen in den westlichen Industrienationen seit einem halben Jahrhundert zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Mit welchem Recht dürften wir den Chinesen diesen Komfort verweigern, von dem wir selbst längst abhängig geworden sind? Und jetzt stellt sich diese müßige Frage schon gar nicht mehr, denn wir hängen mittlerweile am Tropf dieser fernöstlichen Wirtschaftsexpansion.

Gäbe es eine global orientierte Ethik des Wirtschaftens, die den kritischen Zustand unserer Ökosphäre und den irreversiblen Verbrauch unserer Energie-Ressourcen im Blick hat, so müsste sie den Verkauf von benzinbetriebenen Kraftfahrzeugen nach China und anderswohin in die Welt der Nachholstaaten verbieten. Dann freilich ginge es uns in Deutschland dreckig. Die Arbeitslosigkeit stiege auf nie gekannte Höhen; und ebenso müsste das sinkende Steuereinkommen die Verschuldung explodieren lassen. Marodierende Massen auf den Straßen und konsternierte Makler an den Börsen wären die Folge. Wollen wir das? „Nicht wirklich.“

So genießen wir also den kurzen Augenblick eines blitzlichtgewittrigen Hypes, wiegen uns im altgewohnten Vertrauen des Wirtschaftswunderlandes BRD und machen drei mal drei Kreuze: sechs auf dem Lotto-Zettel, um den Jackpot zu knacken; zwei bei der nächsten Bundestags-Wahl als Lohn für die schönste Plakatwand; und eins überm Taufbecken – ,Apage Satanas!’ – für den Mittelklassewagen von Vauwee für Chin Mai Pong.

Ghana (I)

Saturday, 23. October 2010Ich beziehe mich auf den heute, am 23. Oktober 2010 aktuellen Wikipdia-Artikel über Ghana. Wenn Deutschland ein Drittel seiner Fläche abgäbe, dann wäre es genau so groß wie Ghana. Anders gesagt: Ghana ist um ein Drittel kleiner als Deutschland. Aber Deutschland hat mehr als dreimal so viele Einwohner wie Ghana.

Zufällig genau hundert Einwohner pro Quadratkilometer leben durchschnittlich in diesem Staat. Bei Afrika habe ich ganz undifferenziert immer an Übervölkerung gedacht, also an eine hohe Bevölkerungsdichte. Für diesen Staat, Ghana, trifft im Vergleich zum Wohlfahrtsstaat Deutschland jedenfalls das Gegenteil zu, wo fast zweieinhalbmal soviele Menschen auf der gleichen Fläche unterkommen müssen. Als Hymne singen sie dort God Bless Our Homeland Ghana. In unserer Hymne kommt Gott nicht vor; stattdessen Schutz und Trutz, Frauen und Treue, Wein und Sang in den ersten beiden Dritteln. Die dritte Strophe ist dem Dichter, August Heinrich von Fallersleben, übrigens gründlich misslungen, denn da ist von Einigkeit, Recht, Freiheit die hymnische Rede, wonach wir uns in Deutschland nun bis zum Sanktnimmerleinstag erfolglos recken müssen, statt uns unbeschwert unseren eigentlichen Vorlieben hingeben zu dürfen, als da sind: Unterhaltung, Ablenkung, Fitness, Sex, Musik, Sport, Schrebergarten und dergleichen. (Auf die ghanaische Hymne und andere Lieder Ghanas werden wir gewiss noch zurückkommen.)

Die Pfennige bzw. Cents heißen in Ghana Pesewa. (Ich halte soeben ein 10-Pesewa-Stück in meiner Hand. Und was sehe ich da? [s. Titelbild!]) Ein Buch! Willst Du von hier aus dorthin telefonieren, heißt die Vorwahlnummer 00233. Willst Du das tatsächlich machen: dorthin telefonieren – dann rate ich Dir, telefoniere nicht einfach los. Informiere Dich vor Deinen Ghana-Telefonaten, wo in Deiner Nähe der billigste Laden für verbilligende Telefonkarten zum Telefonieren nach Ghana zu finden ist. Das nationale Kfz-Kennzeichen von Ghana lautet GH, wie mein zweiter Schulfüller. Viele Fahrzeuge, die dort zum Straßenverkehr zugelassen sind, würden hier nicht einmal mit Waffenschein die Straße betreten dürfen.

Ihre 1957 erkämpfte Unabhängigkeit feiern die Ghanaerinnen und Ghanaer alljährlich am 6. März. Feiern sie sie? Sind sie unabhängig? Das werden wir ganz gewiss noch herausbekommen. Immerhin müssten die Ghanaer nicht so arm sein, wenn sie nicht so machtlos wären. Und wenn nicht statt ihnen, den ursprünglichen, althergebrachten Herren des Landes, jene weithergereisten Herren Europäer mit den Schießbüchsen von diesem Land Besitz ergriffen hätten, die es verstanden, augenblicklich seine verborgenen Vorteile zu entdecken und auszubeuten, also diejenigen Bodenschätze und Naturprodukte aufzuspüren, mit denen sich daheim in Europa Geld würde machen lassen können. Beim gesamten nun nachfolgenden Geschehen darf die ursprüngliche Einwohnerschaft nur noch (zwar willkomene) Handlangerdienste leisten.

Aber da gibt es ja das bekannte Argument zur Verteidigung des Kolonialismus: Sollen sie doch froh sein, dass sie überhaupt was abbekommt von der Ausbeutung der Schätze, die zu erkennen und zu verwerten die Damen und Herren Eingeborenen offenbar doch nicht in der Lage waren. Selbst schuld, oder? (Und wie rückständig sie noch immer sind, das sieht man an den hinterwäldlerischen Liedern, die sie singen.) Meine neue Verwandte hatte, das steht schon jetzt für mich fest, jede Menge ideologischen Sprengstoff im Gepäck. Nun lässt sich der Umstand nicht mehr verdrängen, dass es auf dieser Welt wohl neun Zehnteln meiner Artgenossinnen und -genossen schlechter geht als mir. Wenn diese Schlechtergestellten aber alle mit uns gleichzögen, dann würde der ökologische Kollaps nicht erst übermorgen erfolgen, sondern schon heute. – Das Thema Ghana hat jedenfalls das Zeug, sich zu einer Goldmine in diesem Weblog zu entwickeln.

Entropologie

Thursday, 05. November 2009In den 1970er-Jahren, als es zum guten Ton gehörte, wenigstens näherungsweise Bescheid zu wissen, wenn die Rede vom Strukturalismus war, machte ich mich daran, das bekannteste Werk seines Hauptvertreters zu lesen, Traurige Tropen von Claude Lévi-Strauss.

Was ich an Neugier und gutem Willen zu viel hatte, mangelte mir nur zu oft an Ausdauer. Und so legte ich auch dieses wichtige Buch nach einem knappen Drittel aus der Hand, um mich einer anderen „Pflichtlektüre“ zuzuwenden.

Heute, dreißig Jahre später, blätterte ich zum ersten Mal wieder darin und zäumte das Pferd diesmal von hinten auf. Ich las die letzte Seiten des letzten Kapitels, das in der deutschen Übersetzung mit dem Titel „Die Rückkehr“ überschrieben ist und war erschüttert über die luzide Prophetie, die dieser Ethnologe und Philosoph hier in einer erbarmungslos unmissverständlichen Sprache zu Papier gebracht hat:

„Die Welt hat ohne den Menschen begonnen und wird ohne ihn enden. Die Institutionen, die Sitten und Gebräuche, die ich mein Leben lang gesammelt und zu verstehen versucht habe, sind die vergänglichen Blüten einer Schöpfung, im Verhältnis zu der sie keinen Sinn besitzen; sie erlauben bestenfalls der Menschheit, ihre Rolle im Rahmen dieser Schöpfung zu spielen. Abgesehen davon, daß diese Rolle dem Menschen keinen unabhängigen Platz verschafft und daß sein überdies zum Scheitern verurteiltes Bemühen darin besteht, sich vergeblich gegen den universellen Verfall zu wehren, erscheint der Mensch selbst als Maschine – vollkommener vielleicht als die übrigen –, die an der Auflösung einer ursprünglichen Ordnung arbeitet und damit die organisierte Materie in einen Zustand der Trägheit versetzt, der eines Tages endgültig sein wird. Seitdem der Mensch zu atmen und sich zu erhalten begonnen hat, seit der Entdeckung des Feuers bis zur Erfindung der atomaren Vorrichtungen, hat er – außer wenn er sich fortgepflanzt hat – nichts anderes getan als Millionen von Strukturen zerstört, die niemals mehr integriert werden können. Ohne Zweifel hat er Städte gebaut und Felder bestellt; doch handelt es sich auch hier nur um Maschinen, die dazu bestimmt sind, Trägheit zu produzieren, und zwar in einem Tempo, das in keinem Verhältnis zur Menge an Organisation steht, das die gebauten Städte und die bestellten Felder implizieren. Was die Schöpfungen des menschlichen Geistes betrifft, so besitzen sie Sinn nur in bezug auf ihn, und sie werden im Chaos untergehen, sobald dieser Geist verschwunden sein wird. […]“ (Claude Lévi-Strauss: Traurige Tropen. A. d. Frz. v. Suzanne Heintz. Köln / Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970, S. 366 f.)

Ich zitiere den Schluss nicht bis zum Ende, das nicht zu ertragen ist. Am vergangenen Wochenende ist Claude Lévi-Strauss im Alter von hundert Jahren in Paris gestorben.

[Titelbild: Umschlaggestaltung für das zitierte Buch von Hannes Jähn (1934-1987).]

Umzugsreste (II)

Sunday, 30. August 2009Mit dem 31. Juli endeten Vertrag und Mietzahlungsverpflichtung in unserer „alten“ Wohnung, von der wir uns ursprünglich einmal so viel versprochen hatten, wovon das Wenigste eingelöst wurde, die wir aus allerlei Gründen schließlich sogar zu hassen gelernt hatten und als deren größter Makel sich erwies, dass sie leider keine „Seele“ hatte. („Seele“, in Anführungszeichen wohlgemerkt, versteht hier wohl jeder, auch jene Sorte säkularisierter Nüchterlinge, zu der leider auch ich mich zählen muss, die mit der Seele ohne Anführungszeichen als einer Art immaterieller Innerei des Menschen nichts anzufangen wissen, schon gar nicht, wenn sie ihnen als ein unverfallbares Agens für die Ewigkeit verkauft werden soll.)

Neue Freunde meiner Söhne bemerkten bei ihrem Antrittsbesuch in unserer „alten“ Wohnung nicht selten, dass diese Räume eine Kälte ausstrahlten, ohne genau sagen zu können, wodurch genau dieser Eindruck entstand. „War hier mal eine Zahnarztpraxis oder so was?“, fragte in aller Unschuld der siebzehnjährige P.

Vermutlich hatten wir bei der allerersten Besichtigung selbst genau diesen Eindruck gehabt, was damals auch erklärlich war, denn der Vormieter hatte die Räume nicht als Wohnung genutzt, sondern dort ein Institut für wissenschaftliche Analysen betrieben. An den Wänden liefen ringsum Kabelkanäle zur Vernetzung zahlreicher PCs, unsere spätere Küche war bisher als Fotokopierraum genutzt worden, unter den Decken hingen Plexiglaskästen mit Neonröhren usw. Wir aber hatten in wenigen Wochen alles, was nur von Ferne an die Büroatmosphäre gemahnte, restlos beseitigt, übertüncht, versteckt oder verfremdet. Deshalb war es einigermaßen erstaunlich, dass das kühle Institutsklima in dieser Wohnung bis zuletzt spürbar blieb, wie ein hartnäckiger Geruch nach Lysol, Salmiak oder Katzenpisse, der in den tiefsten Ritzen zu stecken scheint und mit keinem noch so radikalen Geruchsneutralisierer zu beseitigen ist.

Beim Einzug in die „neue“ Wohnung erlebten wir infolgedessen einen wahren Kulturschock. Hier steckt in allen Ecken und Winkeln Leben und Geschichte. Als wir vor Jahren die „alte“ Wohnung ausgemessen hatten, waren wir eher bereit, an der Präzision unseres Millimeterpapiers zu zweifeln als an den Gegebenheiten in diesem Zweckbau, wenn sich beim Aufzeichnen des Grundrisses einmal ein nicht ganz rechter Winkel ergab. Hier hingegen gibt es tatsächlich keinen einzigen ganz rechten Winkel – und diese leichte Schiefheit mutet uns so freundlich und menschlich an, dass wir uns fühlen wie in einem Märchen oder guten Traum.

Das Hexenhäuschen ist urgemütlich und hat „Seele“ satt; und die Hexe ist eine gute Fee!

Protected: Erdtag $$

Wednesday, 22. April 2009Endspiel

Wednesday, 08. April 2009Wenn ich den Zeitkritikern des neuen Jahrhunderts lausche, habe ich immer ein flaues Gefühl. Meine verhaltene Zustimmung ist jedenfalls Lichtjahre entfernt von der rückhaltlosen Euphorie, die ich für die 68er-Rebellen empfand, für die Yippies und Spontis, Situationisten und Provos, LSD-Propheten und Orgon-Forscher, Antipsychiater und Happening-Artisten meiner wilden Jugendjahre.

Wenn ich mir die Lamentos der saturierten Linken und selbstgefälligen Grünen heute anhöre, und selbst noch bei den radikaleren Statements außerparlamentarischer Initiativen wie Attac oder von NGOs wie Greenpeace, dann kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese braven Weltfürsorger allesamt den Schuss noch nicht gehört haben. Sie glauben offenbar allen Ernstes, dass auf althergebrachte Art und Weise noch was zu retten ist. Und wenn ich höre, wie jemand über steigende Spritpreise klagt und wenig später über die Finanzkrise jammert mit dem ironischen Kommentar, immerhin sei jetzt das Benzin wieder billiger, dann möchte ich gern einwenden, dass die schlechten Nachrichten in diesen Trendmeldungen leider gerade die scheinbar guten sind – und die eigentliche Katastrophe die unbewusst zynische Reaktion solcher Zeitgenossen. Aber das versteht ja kaum einer.

Als 1972 der Club of Rome Die Grenzen des Wachstums beschrieb und fünf Jahre später mit der Studie Global 2000 im Auftrag von Jimmy Carter diese prophetische Warnung mit einer Fülle von Fakten untermauert wurde, da fanden solche Hiobsbotschaften immerhin noch bei den kritischen und wohlmeinenden Zeitgenossen eine gewisse Resonanz. Wer sich heute erdreistet, die naheliegendsten, offensichtlichsten Tatsachen über unsere unmittelbare Zukunft in den Blick zu nehmen und etwa die Daseinsbedingungen der nach der Jahrtausendwende Geborenen gegen Ende ihres Lebens zu prognostizieren, der findet kein Gehör mehr. Die Gefahren, die uns aus der nachhaltigen und irreversiblen Schädigung und Zerstörung unserer Umwelt drohen, sind zu groß, als dass die meisten von uns sie noch als reale Bedrohung wahrnehmen könnten; sie sind, nach einem Wort von Günther Anders, „überschwellig”.

Jetzt hat ein Buch mein Interesse geweckt, das scheinbar anachronistisch genug ist, genau diesen verstörenden Blick über die Schwelle zu wagen. Es heißt Endgame, sein Autor ist der „Anarcho-Primitivist” – so wird er tatsächlich genannt – Derrick Jensen (* 1960) und es liegt seit Kurzem in einer zweibändigen deutschen Übersetzung vor.

Ein paar editorische Merkwürdigkeiten sind vielleicht ganz interessant. Im amerikanischen Original hat Band 1 den Untertitel The Problem of Civilization, Band 2 heißt schlicht Resistance. Daraus macht der Pendo-Verlag, der die deutsche Ausgabe herausgebracht hat, Zivilisation als Problem und Das Öko-Manifest – Wie nur 50 Menschen das System zu Fall bringen und unsere Welt retten können. Befremdlich auch, dass Pendo das Erscheinen von Band 2 auf seiner eigenen Internet-Seite bisher noch nicht annonciert hat! Bezeichnend, dass heute in keiner einzigen Buchhandlung meiner Vaterstadt, nicht bei Thalia und nicht bei der Mayerschen, und erst recht natürlich nicht bei den kleineren Läden, auch nur ein einziges Exemplar dieses Buches vorrätig war. Und nach solchen vielversprechenden Hinweisen verwundert es mich nicht, dass keiner meiner sonst stets gut über zeitkritische Novitäten auf dem Buchmarkt informierten Freunde je von Jensens Endgame gehört hat. Selbst einen deutschen Wikipedia-Artikel über diesen Autor sucht man bisher vergeblich. – Na, wenn das mal kein ganz heißer Tipp ist!

[Demnächst mehr zu Endgame unter dieser Adresse.]

Protected: Crisis?

Sunday, 29. March 2009Glück im Unglück

Saturday, 07. March 2009Als ich vor dreißig Jahren begann, meine Brötchen im Buchhandel zu verdienen, schwappte gerade die erste ganz große Ratgeberwelle über den Verkaufstresen. Der Gentleman-Spekulant André Kostolany entführte uns ins Wunderland von Geld und Börse und enthüllte die Kunst, ein Vermögen zu machen. Die Kräuterhexe Maria Treben ermunterte uns, unsere kleinen und großen Wehwehchen mit den himmlischen Gaben aus der Apotheke Gottes zu kurieren. Und gleich ein halbes Dutzend strahlender Mutmacher, von Josef Kirschner über Paul Murphy und Thorwald Dethlefsen bis hin zu Norman Vincent Peale, predigten die Glück und Erfolg versprechende Kraft des positiven Denkens.

Wenn auch nur die Hälfte der abertausend Käufer dieser Gebrauchsanweisungen für ein erfülltes Erdendasein zwischen den Buchdeckeln gefunden haben, was sie sich erhofften, dann dürfte ich, als Händler solcher papierenen Heil- und Hilfsmittel, mir meinen Stammplatz im paradiesischen Jenseits zweifellos verdient haben.

So dachte ich wenigstens bis zum 15. September vorigen Jahres, als Lehman Brothers Insolvenz anmeldete, die globalisierte Finanz- und Wirtschaftsordnung ins Rutschen geriet und vor meinem inneren Auge jene Kostolany-Kunden der frühen 1980er-Jahre vorbeidefilierten, jammernd und klagend, mit erhöhtem Blutdruck und schweren Depressionen. Ich weiß nicht, welches Kräutlein Maria Treben für diesen Fall im Körbchen hatte. Ich meine mich aber zu erinnern, dass Kostolany-Kunden als Zweitbuch vielleicht noch den dicken Konz, Tausend ganz legale Steuertricks, zur Kasse trugen, kaum jedoch das Kräuterbuch der schlichten Naturheilkundlerin aus dem oberösterreichischen Grieskirchen.

Allenfalls könnte sich der eine oder andere dieser in dunkle Nadelstreifenanzüge gewandeten Spekulanten einen Stimmungsaufheller aus den Think-Positive-Tanks von Dr. Murphy & Co. geschnappt haben, für alle Fälle. Dort liest er dann jetzt, dass noch der schlimmste Schicksalsschlag sein Gutes hat – wenn man nur den rechten Blickwinkel findet.

Den findet man zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung vom 20. Februar 2009. Darin liest der gebeutelte und geplünderte Investor auf Seite 16: „Krise als Klimaretter – Flaute lässt CO2-Ausstoß sinken. Der Ausstoß von Treibhausgasen könnte aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise in diesem Jahr um bis zu acht Prozent zurückgehen. Das berichteten Meteorologen am Donnerstag auf dem Extremwetter-Kongress in Bremerhaven. Vor allem der erhebliche Rückgang des Wachstums in China führe dazu, dass die Treibhaus-Emissionen zwischenzeitlich nicht ansteigen.” Wir müssen uns bloß daran gewöhnen, dass schlechte Nachrichten für die Menschheit in aller Regel gute Nachrichten für den Rest der Erde sind – und uns dann noch unseren humanen Egoismus abgewöhnen. Ein Ratgeber von Josef Kirschner zielte allerdings in die entgegengesetzte Richtung, hieß er doch Die Kunst, ein Egoist zu sein. – Ach, ich fürchte, ich habe meinen Stammplatz im Paradies verwirkt!

Fristlos

Tuesday, 03. March 2009Die Wahrheit blüht besonders üppig im Verborgenen, wenngleich sich diese Blüten meist nicht zu Dekorationszwecken auf bürgerlichen Fensterbänken eignen. Im vorletzten Sommer erschnüffelte unsere Hündin den provisorischen Unterschlupf eines Obdachlosen, neben einem Trafohäuschen ganz in der Nähe unserer Wohnung, den Blicken vorbeieilender Passanten durch wild wucherndes Gebüsch gnädig entzogen.

Im Winter 2007 auf 2008, da das Schlafen unter freiem Himmel noch ungemütlicher wurde, als es selbst in der wärmeren Jahreszeit sein mag, inspizierte ich den wilden Ort erneut und traf zwar den ohne Dach dort Hausenden nicht an, gewahrte aber eine neue Möblierung, die den Minustemperaturen das Wenige entgegensetzte, was ohne Geld zu haben ist, was von den Sperrmüllbergen einer modernen Großstadt fortgetragen werden kann. Ich berichtete kurz vor Weihnachten 2007, noch unter anderer Adresse, über meine Entdeckung.

Der Anwohner des Trafohäuschens kreuzte seither gelegentlich meinen Weg. Es war ein Mann schwer bestimmbaren Alters, zwischen 40 und 60, von ungesundem, aber nicht ganz ungepflegtem Äußeren, schlank und groß gewachsen, langhaarig und bärtig. Auffallend war, dass er beim Schreiten mit den Armen schlenkerte. Er wechselte offenbar häufig die Kleidung, nie sah ich ihn zweimal in den gleichen Sachen. Ekel vor angebrochenen, halb verzehrten, dann weggeworfenen Lebensmitteln, die er wohl aus Mülltonnen oder -containern klaubte, schien er nicht zu haben: Ich beobachtete ihn mehrfach, wie er dergleichen lustvoll verzehrte. Ob er Alkoholiker war, vermag ich nicht zu sagen. Er torkelte nicht, trug nie eine Bier- oder Schnapsflasche mit sich.

Als er mir zuletzt Anfang 2009 begegnete, sprach ich ihn an, zückte mein Portemonnaie und schenkte ihm, mit einem Glückwunsch zum neuen Jahr, einen mittelgroßen Geldschein, wofür er sich bedankte. Danach sah ich ihn nicht mehr und werde ihn vermutlich auch niemals wiedersehen.

Vor wenigen Tagen hat nämlich das Grünflächenamt meiner Vaterstadt den kleinen Park, an dessen Rand das Trafohäuschen steht, radikal von wildwachsendem Gebüsch gereinigt. Das „Mobiliar” des Obdachlosen wurde bei dieser Gelegenheit offensichtlich entsorgt [s. Titelbild]. Und die Wahrheit? Sie lautet: Obdachlosigkeit erspart dem Staat die Räumungsklage, Fristen sind nicht zu beachten.

Einschwörer (II)

Friday, 30. January 2009Meinem ersten „Einschwörer” begegnete ich, heute auf den Tag genau, vor 45 Jahren. Er hieß Henning H. und war mein Klassenkamerad und Sitznachbar auf der Albert-Schweitzer-Volksschule – so hießen die Grundschulen damals noch – in Essen-Rüttenscheid. Henning war in Sorge, dass ich eine seiner Missetaten unserem Lehrer, Herrn Brandstetter, petzen könnte. Ich beteuerte meine Loyalität und Verschwiegenheit, denn Henning war stärker als ich. „Schwör!” – so lautete sein erbarmungsloses Kommando. Ich hob Daumen, Zeige- und Mittelfinger: „Ich schwör!” – „Du musst dran lecken, sonst gilt es nicht.” So verlief meine Einweisung in den Ritus der Schwörerei, der mir ahnungslosem Tropf, von Haus aus ein atheistisches Kind, zuvor nahezu völlig fremd gewesen war. (Den Trick, beim Schwur Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand hinterm Rücken zu kreuzen, was den Schwur ungültig macht – den kannte ich damals auch noch nicht.)

Seither bin ich nicht mehr in die Verlegenheit gekommen, meine Schwurfinger mit Speichel zu benetzen. Ich entging dem Fahneneid der Bundeswehr als fußkranker, zum Dienst an der Waffe untauglicher Schwerbehinderter und dem Beamteneid durch Tätigkeiten in der freien Wirtschaft. Lediglich vorm Standesamt hatte ich ein Treuegelöbnis zu leisten, „in guten und in schlechten Tagen”, aber dazu war nicht erforderlich, die rechte Hand zu heben. Mir scheint diese Schwörerei noch immer ein sehr zweifelhaftes Brauchtum zu sein, als stünde jedes üblicherweise ohne diese Geste gegebene Wort unterm Anfangsverdacht der Lüge – und würde erst durch den Eid in den Adelsstand heiliger Wahrheit erhoben. Leckt mich!

Und jetzt, da seit ein paar Monaten die globale Hütte brennt, sehe ich mich umstellt von Einschwörern verschiedenster Provenienz, die mich – ganz ähnlich wie Henning H. auf dem Schulhof vor 45 Jahren – dazu auffordern, die Finger zum heiligen Eid zu erheben, beleckt oder unbeleckt. Unsere Kanzlerin Angela Merkel will mich auf eine harte Konjunktur-Kur einschwören, nachdem sie eine Woche zuvor ihre hessischen Parteigenossen bereits auf den Wahlkampf eingeschworen hat. Na, ich bin ja glücklicherweise kein Hesse – und auch kein Franzose, sonst hätte mich Sarkozys Einschwörerei schon im Sommer 2007 in Rage gebracht. Fairness? Dafür bin ich immer zu haben. Aber wenn ein Mann wie der britische Premierminister Gordon Brown sie von seinen Untertanen per Eid fordert, balle ich dennoch aus Solidarität die Faust in der Tasche. Und auch sein Widersacher David Cameron kann mich nicht zum kontinentalen Mit-Schwur verleiten, wenn er seine Landsleute auf harte Zeiten einschwört.

Gibt’s die Schwörerei eigentlich auch bei den Juden? Offenbar schon, wenn man den doch so schwurerprobten Schweizern glauben darf. Und neuerdings haben wir noch einen weiteren Einschwörer zu ertragen, den Hoffnungsträger unserer hoffnungslos verrotteten Spezies, der man nicht viel mehr noch zu wünschen vermag, als dass sie ihren Abgang vom Globus mit möglichst geringen Folgeschäden für dessen restliche Biosphäre bewerkstelligt: Barack Obama. Seinen Eid hat der neue Präsident der USA zwar im ersten Anlauf nicht hingekriegt, und beim zweiten Versuch war die gelbe Lincoln-Bibel leider schon auf Reisen – aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an.

Insofern ist die Finanzkrise, die zu Produktionsrückgang, zum Beispiel in der Autoindustrie, und damit zu gedrosseltem CO2-Ausstoß führt, eigentlich doch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und die Billionen-Verschuldung der Staaten zur Rettung der Not leidenden Banken, die künftige Generationen zurückzahlen sollen, muss uns auch kein Kopfzerbrechen bereiten, wenn es solche Generationen gar nicht mehr gibt. Angesichts solcher Zukunftsperspektiven sind mir der Zusammenbruch des Kapitalismus und die Sorgen der Anleger jedenfalls herzlich egal – ich schwör!

Einschwörer (I)

Thursday, 25. December 2008In den Wochen vor dem Übergang zum Jahr 2009 grassiert in der Berichterstattung über die Statements von hochrangigen Politikern und Topleuten der Wirtschaft zur globalen Finanzkrise eine neue Redewendung, die aufhorchen lässt: Die Krisenmanager beschwören unseren Durchhaltewillen, appellieren an unsere Leidensfähigkeit, bereiten uns rhetorisch auf ein hartes Jahr vor; kurz: sie „schwören uns ein”. Und offenbar haben sich alle Kommentatoren dieses erpressten Treuegelübdes verschworen, gerade diese – wie ich zeigen werde – vollkommen unsinnige Phrase zu gebrauchen.

Den Anfang machte am 18. Dezember 2008 Volkswagen-Chef Martin Winterkorn, der seinen Konzern, will sagen: dessen Topmanagement, auf harte Zeiten für die Autobranche einschwor. Noch am selben Tag schwor dann die Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf das zweite Konjunkturpaket ein, um zwei Tage später dann gleich das ganze deutsche Volk auf ein schwieriges neues Jahr einzuschwören. Bereits zu Heiligabend wird die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Horst Köhler bekannt, der die Deutschen auf einen Kraftakt einschwört. Und selbst der designierte US-Präsident Barack Obama schwört zum Fest der Liebe seine Landsleute auf einen harten Kampf gegen die Wirtschaftskrise ein.