Ein Parallelogramm ist ein Viereck mit paarweise parallelen Seiten. Bei einem Parallelogramm sind die einander gegenüberliegenden Seiten gleich lang. Auch die einander gegenüberliegenden Winkel sind gleich groß. Ein Rechteck ist ein Viereck mit vier gleichen, also rechten Winkeln und insofern ein spezielles Parallelogramm. Auch beim Rechteck sind die gegenüberliegenden Seiten gleich lang.

Ein konkretes Beispiel für ein Rechteck ist das gewöhnliche Bücherregal. Der Rahmen des Regals besteht aus einem Boden und einer gleich langen Decke sowie zwei ebenfalls gleich langen Seitenteilen. Alle vier Winkel sollten im Idealfall 90° betragen. Sonst ist das Regal schief und droht umzukippen.

Etliche Bücherregale verschiedener Größe und unterschiedlicher Bauart befanden sich in meinem Bücherkeller unter der „alten“ Wohnung. Sie bildeten dort ein für den unvorbereiteten Besucher labyrinthisch erscheinendes Gewirr von Gängen und Sackgassen. Einer dieser irritierten Inspizienten sprach einmal von meinen „Bucherkatakomben“, ein zwar etwas übertriebener Ausdruck, den ich dennoch gern übernahm.

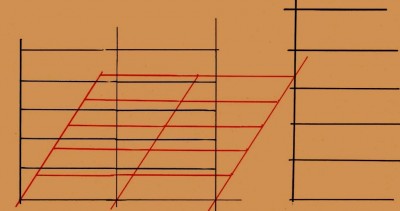

Nun stellte sich also die wenig verlockende Aufgabe, dieses mit den Jahren ständig weiter gewucherte Ungetüm von Bücherlager aufzulösen, die ineinander verwachsenen, verbundenen und verwobenen Regale leerzuräumen und abzubauen. Dabei hatte ich von den ursprünglichen statischen Gegebenheiten offenbar keinen rechten Plan mehr, denn es widerfuhr mir das Missgeschick, dass ich ein Regal leerte und teilweise demontierte, das eine unentbehrliche Stützfunktion für zwei weitere, noch voll beladene Regale hatte. Der katastrophale Effekt dieser voreiligen Demontage war, dass sich die Seitenwände beider Regale (schwarz) mit lautem Knirschen und Ächzen in Schräglage begaben und die ursprünglich rechteckigen Rahmen sich in Parallelogramme verwandelten (rot). Wenn die Regale nicht vollends in sich zusammenbrachen, so nur deshalb, weil sie in einem weiteren, etwas entfernt stehenden Regal (fett schwarz) einen Widerpart fanden, der ersatzweise die fehlende Stützfunktion übernahm (rechts im Bild).

Welche Folgen dieser Beinahezusammenbruch für mein schwaches Herz und meinen ohnehin schon stark angegriffenen Gemütszustand hatte, erzähle ich bestimmt kein anderes Mal. Der Schaden an den betroffenen Büchern konnte erfreulicherweise durch eine äußerst gewagte Bergungsaktion in engen Grenzen gehalten werden. Mein neues Bücherlager, das gerade im Aufbau befindlich ist, wird jedenfalls nicht wieder planlos wuchern wie ein Myzel, sondern systematisch aufgerichtet.