Bei Arte+7 ist seit Dienstag eine kritische Dokumentation über die Verschwendungssucht in den hochentwickelten Industrienationen abrufbar, Kaufen für die Müllhalde. Der französische Film von Cosima Dannoritzer (2010) erzählt, wie die „geplante Obsoleszenz“, also die künstlich in der Produktherstellung angelegte verkürzte Haltbarkeit Mitte der 1920er Jahren zuerst von einem weltweiten Kartell namens Phöbus bei den Glühbirnen durchgesetzt wurde, um den Absatz anzukurbeln, damit die Wirtschaft zu stärken und so bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Auch Helmut Höge hat einen kleinen Auftritt, der mysteriöse Macher des von mir einst so geschätzten Magazins Neues Lotes Folum. Er war (unter dem Pseudonym Helke Schwan) Verfasser des legendären Aufsatzes The Glühbirnen Fake, den ich aus Jörg Schröders Mammut-Antholgie kannte und der mir ein Licht aufsteckte. Und auch die älteste Glühbirne der Welt in Livermore kommt natürlich zu ihrem Recht. Ein weiteres Highlight ist die Geschichte von Markos, dessen Tintenstrahldrucker den Geist aufgibt und der sich nicht damit abfinden will, dass niemand das Gerät in Reparatur nehmen will, weil ein neues doch viel günstiger sei als die Wiederherstellung des alten. Er findet nach langen vergeblichen Irrwegen schließlich heraus, dass ein kleiner Chip im Drucker nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Druckvorgängen das Gerät automatisch blockiert, obwohl es sonst noch absolut funktionstüchtig ist. Ein russischer Hacker übermittelt ihm dann einen kleinen Code, mit dem er den Chip überlisten und die Druckfunktion wieder in Gang setzen kann. Die US-amerikanische Maschinenstürmerin Nicols Fox kommt zu Wort, die ihr Buch über die Ludditen noch auf einer mechanischen Schreibmaschine verfasst hat. Und auf der anderen Seite wird der Erfinder der geplanten Obsoleszenz, Bernard London, in Erinnerung gerufen, der 1933 im ersten Kapitel seines Buches The New Prosperity versprach: „Ending the Depression Through Planned Obsolescence“. Allerdings konnte er sich mit seinem Konzept einer staatlich verordneten Verfallsfrist für alle Handelsgüter nicht durchsetzen, obwohl die Produzenten etwa von Nylonstrümpfen, Küchengeräten und vielen anderen Dingen des täglichen Gebrauch sehr bald Ingenieure damit beauftragten, künstliche Verschleißfaktoren in die Produkte einzubauen. Dieser Effekt kommt zum Beispiel in Arthur Millers Theaterstück Death of a Salesman (1949) vor, aber auch in dem Film The Man in the White Suit (1951), in dem Alec Guinness einen Chemiker spielt, der einen schmutzabweisenden und reißfesten Anzugstoff erfunden hat und dafür keinen Ruhm erntet, sondern die Kleiderfabrikanten und selbst die Arbeiter in den Fabriken gegen sich hat. Die einen bangen um ihren Absatz, die anderen um ihren Job. Auch der vergessene Bestseller-Autor Vance Packard wird bemüht, der nach seinem legendären Buch über die Werbewirtschaft (The Hidden Persuaders) bereits 1961 mit The Waste Makers jene große Verschwendung anprangerte, die damals erst in ihren bescheidenen Anfängen steckte. Der Film endet in Ghana, auf der Müllhalde von Agbogbloshie, wo hustende Jungen das Kupfer aus den Comuterkabeln herausschmelzen. Er zeigt die riesigen Containerschiffe, die hier mit dem Elektromüll aus halb Europa anlanden. Der Import von Müll ist verboten, aber die Zollkontrollen werden ausgetrickst, indem die Container vorn mit halbwegs tauglichen Geräten beladen werden, während die 90 Prozent Schrott sich dahinter verbergen. Vorgestellt wird schließlich Mike Anane, der die Inventaraufkleber von den Monitoren, Tastaturen und PC-Gehäusen ablöst und einscannt, um die Herkunftsorte und -firmen namhaft zu machen, die sich ihres Mülls auf diese schändliche Weise entledigen. Aber leider – und hier muss ich den ansonsten sehr lehrreichen Film kritisieren – erfahren wir nicht, welche Erfolgsaussichten die Recherchen von Anane haben. Ich werde gelegentlich versuchen, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen.

Archive for the ‘Ghana’ Category

Geplante Obsoleszenz

Friday, 27. January 2012Ghanas geheime Abenteuer

Tuesday, 24. May 2011Wieder mal ein wertvoller Hinweis von Nerdcore. Es fehlt nicht mehr viel und ich setze den Link auf meine Blogroll. (Aber zuerst muss ich mal den Link auf Glumm begründen.)

Im Chicago Cultural Center wird zurzeit eine extraordinäre Sammlung von handgemalten Filmplakaten aus Ghana gezeigt – im doppelten Sinn, denn nicht nur die Zahl der Exponate, sondern auch ihre Motivik sprengt alle Grenzen des Gewöhnlichen.

Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, angesichts der Überwältigung der althergebrachten Vorstellungswelten des Landes durch fremde Phantasmen aus aller Herren Ländern – und zugleich des trotzigen Festhaltens an offenbar sehr resistenten Lieblingsbildern aus eigenem Bestand, wie den aus menschlichen Körpern sich windenden, mit ihnen verbundenen oder in sie eindringenden Schlangen.

Mich persönlich irritieren besonders die fernöstlichen Ninjaposter in der Brechung afrikanischer Optik, wenn eine Exotik noch durch eine weitere potenziert wird und seltsamerweise hierdurch nicht weiter steigerbar ist, sondern eher neutalisiert wird.

Der Gesamteindruck überrascht hingegen nicht. Es war zu erwarten, dass in diesem Erdteil die „niederen Instinkte“ auch nicht nach anderen Genüssen und wohligen Schrecknissen auf der Leinwand lechzen als in Europa oder Nordamerika. Das kann nur jemanden enttäuschen, der hier eine überzivilisierte Dekadenz als Grund des vermeintlichen Übels annahm und den „unschuldigen Wilden“ idealisierte, der von sich aus auf solch „perverse Bilder“ gar nicht verfiele. Insofern wirkt der Anblick der Horrorplakate auf mich sehr beruhigend, geradezu versöhnlich. Liebliches Afrika!

Ghana (VI) – Wegdamit heißt Agbogbloshie

Friday, 04. March 2011Auch unsere Gedankenlosigkeit, die Leere in unserem Hirn schlägt irgendwo auf, an einem entlegenen Ort außerhalb unserer Wahrnehmung, und dieser Ort hat einen buchstabierbaren Namen. Sogar noch unsere absichtslosesten Taten hinterlassen eine Spur und treffen einen Zielpunkt. Was wir dort anrichten, erfahren wir gewöhnlich nicht. Es ist zu weit weg. In der Mülltonne vor unserem Haus, allenfalls noch auf der Sondermülldeponie am Stadtrand endet die Wahrnehmung der von uns verbrauchten Dinge. Den schmutzigen und stinkenden Kometenschweif unserer auf Konsum gegründeten Zivilisation verlieren wir nur zu bald aus den Augen.

Nachdem europäische Kaufleute in den letzten fünf Jahrhunderten die meisten außereuropäischen Länder kolonialisiert und ausgeplündert haben, missbrauchen wir sie nun noch für ein Weilchen als Schrottplätze und billige Recycling-Höfe. Gesetzliche Regelungen zum Schutz der dort beschäftigten Arbeiter und der Natur gibt es kaum. Darum kann man das Verdienst von kritischen Photographen nicht genug loben, die solche verdrängten Orte und verschwiegenen Geschehnisse in unsere gemütliche Wohlstandswelt holen und uns an die schmutzige Kehrseite unseres hygienisch-sauberen Lebens erinnern.

Der südafrikanische Photograph Pieter Hugo war mir zuerst durch seine Hyänenbilder im Essener Folkwang-Museum aufgefallen, vor einem Jahr habe ich hier darüber berichtet. Nun ist ein beeindruckender Bildband mit Aufnahmen von ihm erschienen, die in Agbogbloshie, auf einer gigantischen Müllhalde in Ghana entstanden sind. Dort sind junge Männer damit beschäftigt, den Elektroschrott aus Europa auszuschlachten und daraus Kupfer, Eisen und Aluminium zu gewinnen, das sich wieder zu Geld machen lässt. Monat für Monat treffen 400 große Schiffscontainer im Hafen von Tema nahe der Hauptstadt ein. Jeder von ihnen enthält rund 600 PCs oder Monitore. Was noch halbwegs funktioniert oder reapariert werden kann, wird nach Akkra gebracht und dort verkauft. Der Rest wird auf der abgelegenen Deponie auseinandergerupft, sortiert und eingeschmolzen. Dass sich dabei giftige Gase entwickeln, dass die Luft, der Boden und das Grundwasser verseucht werden, interessiert niemanden.

Pieter Hugo hat in einem Interview mit Leonie March die Frage ausdrücklich verneint, ob er sich als politischer Fotograf verstehe. Tatsächlich haben die Farbfotos in dem jetzt erschienenen Bildband vor allem einen starken ästhetischen Reiz. Man muss sich bei der Betrachtung immer wieder in Erinnerung rufen, hier mit einem stinkenden Inferno konfrontiert zu sein.

Ich bin wahrlich ein Freund schöner Bücher. Und dieser auf seine Weise prachtvolle Halbleinenband – mit eingelegtem, montiertem Titelbild, fadengeheftet, in exquisiter Druckqualität – kann in seiner gelungenen äußeren Erscheinung und soliden Fertigung nicht hoch genug gelobt werden. Und doch ist mir etwas mulmig dabei, wenn ich mir vorstelle, dass das Buch schon wegen des Preises von 39,95 € am ehesten seinen Platz als Coffeetable-Book in den Häusern der Upper Class finden wird. Ob die Bilder dort immerhin eine kritische Nachdenklichkeit erzeugen können oder bloß einen grusligen Schauder, das wage ich nicht zu entscheiden.

[Titelbild © Prestel Verlag & Pieter Hugo. – Aus: Permanent Error. Mit einem Vorwort v. Federica Angelucci u. einem Nachwort v. Jim Puckett (beide in Engl.). München / London / New York: Prestel Verlag, 2011, S. 51. – Sehr sympathisch finde ich, dass die Personen auf den Fotos hinten im Buch S. 105 ff. unter Captions mit ihren vollständigen Namen benannt werden. So heißt der Mann im Vordergrund David Akore.]

Ghana (V) – Bürgerkrieg beim Nachbarn

Sunday, 26. December 2010Vor zwei Jahren war Ghana für mich ein afrikanischer Staat neben vielen anderen. Und Afrika war der arme Kontinent, Europas schlechtes Gewissen seit der Kolonisation und der Sklavenverschiffung gen Amerika, ein Erdteil der blutrünstigen Diktatoren seit Idi Amin und der Hungerkatastrophen seit Biafra, auch der Bürgerkriege und blutigen Umstürze, der Menschenschlächtereien und Epidemien, nebenbei auch der Ursprungsort von Aids – der Schwarze Kontinent eben, in doppelter Hinsicht: black skin and black sin.

Seither hat einer meiner Söhne ein Jahr in Ghana gelebt, hat dort seine Frau gefunden und sie mit nach Deutschland gebracht. Vor einer Woche ist meine Enkeltochter Liana zur Welt gekommen. Mein Verhältnis zu Ghana ist nach diesen Ereignissen, auf die ich zwar kaum Einfluss nehmen konnte, dennoch ein gewandeltes. Ob ich es will oder nicht: Ghana ist mir nun unversehens ans Herz gewachsen, es liegt mir jedenfalls näher als einer unserer geographischen Nachbarstaaten, näher als zum Beispiel Polen.

Seit einigen Wochen ist im westlichen Nachbarstaat von Ghana, in der Elfenbeinküste (République de Côte d’Ivoire), der Teufel los. Der amtierende Präsident, Laurent Gbagbo, hält sich schon seit fünf Jahren ohne legitimen Wahlentscheid an der Macht. Am 31. Oktober dieses Jahres fand nun endlich eine erste Wahlrunde statt, bei der sich Gbagbo vor seinem schärfsten Konkurrent Alassane Ouattara als Favorit durchsetzte. Bei der Stichwahl am 28. November errang dann Ouattara die Mehrheit. Dies wollte aber Gbagbo nicht akzeptieren und ließ sich, internationalen Protesten zum Trotz, als Präsident vereidigen. Sein Konkurrent gab nicht klein bei und ließ sich ebenfalls vereidigen. Seither hat die Elfenbeinküste zwei amtierende Präsidenten und steht kurz vor einem Bürgerkrieg. In meiner Tageszeitung kommt das Land dennoch nur unter „ferner liefen“ vor. Am Dienstag meldet dpa, dass die EU ein Einreiseverbot für Laurent Gbagbo verhängt habe – als ob dem selbsternannten Präsidenten, der sich seit der Wahl in seinem Amtssitz verschanzt, der Sinn nach einer Europareise stünde! Am Donnerstag meldet AFP, dass deutschen Staatsangehörigen vom Auswärtigen Amt die Ausreise aus Ghana empfohlen werde, da der Machtkampf zwischen Gbagbo und Ouattara jederzeit „auch großflächig in Gewalt umschlagen“ könne. In der Weihnachtsausgabe der Süddeutschen lese ich, dass bereits 200 Menschen in Ghana bei Unruhen zu Tode gekommen seien und die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg wachse. Und heute entnehme ich den Radionachrichten im WDR, dass bereits tausende Menschen aus der Elfenbeinküste ins benachbarte Ausland geflohen seien.

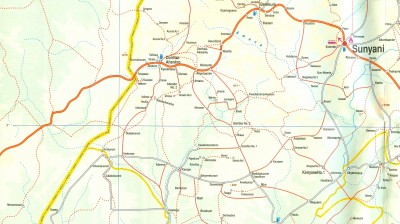

Die Gefahr rückt immer näher, zumal ich weiß, dass die Familie meiner Schwiegertochter in unmittelbarer Nähe der Grenze zur Elfenbeinküste lebt. Ihr Heimatort heißt Dormaa-Ahenkro, eine Kleinstadt mit rund 20.000 Einwohnern. Im aktuellsten Reiseführer für Ghana lese ich: „Die Hauptstraße führt von Sunyani über Berekum schnurstracks nach Dormaa-Ahenkro (80 km), einem Örtchen mitten im Regenwald an der Grenze zu Côte d’Ivoire. Es war einmal viel mehr los hier, nun ,sprudeln‘ die Menschenströme nicht mehr wie früher über die Grenze. Der Grenzposten in Dormaa-Ahenkro ist nur noch für den ,kleinen Grenzverkehr‘ zwischen den beiden Völkern, die eng miteinander verwandt sind, wichtig. – Die eigentliche Grenze liegt noch 7 km weiter westlich von Dormaa-Ahenkro in Badukrom bzw. Gonnokrom. Sehr wenige Autos fahren über diese Grenze zu Zielen in Côte d’Ivoire. Normalerweise ist ein Umsteigen in einer der beiden Grenzstädte notwendig, wobei Gonnokrom besser für den Grenzübertritt per Auto geeignet ist. Gäste mit etwas Zeit sollten Badukrom besuchen, da das Städtchen eine Kuriosität ist. Die Hälfte davon ist ghanaisch und die andere Hälfte ivorisch, Grenzmarkierungen sind jedoch nicht vorhanden. Man geht einfach zu Fuß durch den Ort und begegnet zwei verschiedenen Welten.“ (Jojo Cobbinah: Ghana. Praktisches Reisehandbuch für die „Goldküste“ Westafrikas. Frankfurt am Main: Peter Mayer Verlag, 2009, S. 386.)

Wenn die Grenzen dort so offen sind, dann ist Veronicas Heimat vielleicht schon von Menschen aus dem Nachbarstaat überlaufen, so denke ich. Aber dann erfahre ich aus anderen Quellen, dass die Flüchtlinge nicht nach Osten, sondern ins westlich angrenzende Liberia strömen – und atme auf. Meine Schwiegertochter selbst bekommt von all dem übrigens gar nichts mit. Sie hat jetzt ganz andere Sorgen, muss sich um das kleine Töchterchen kümmern. Wie sehr doch unser ganzes Sinnen und Trachten davon abhängt, was uns nah ist und was fern. Und insofern ist auch klar, da mache ich mir nichts vor, was mir bei aller Empathie stets am nächsten ist: Ich, ich, ich!

Ghana (IV)

Monday, 13. December 2010Im Erdkunde-Unterricht „meines“ Gymnasiums habe ich 1967 in der Quinta gelernt, dass die generösen europäischen Kolonialmächte, allen voran Frankreich und Großbritannien, seit Beginn des Jahrzehnts die meisten afrikanischen Staaten in die Unabhängigkeit entlassen hätten. Ich glaubte unserem braven Geographie-Lehrer aufs Wort, und vermutlich glaubte er sogar selbst an das, was er uns da erzählte. Knapp drei Jahre später war ich „politisiert“ und protestierte lautstark gegen den Bau des Cabora-Bassa-Staudamms in Mosambik, aber in den tieferen Schichten meines Bewusstseins blieb der Edelmut der Dekolonisateure als eine unbezweifelbare Tatsache abgespeichert – bis heute früh, als ich im Wikipedia-Artikel über die Dekonolisation Afrikas diesen Absatz über die europäische Kolonialpolitik nach 1945 las:

„Als in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts die europäische Wirtschaft wieder in Schwung kam, wurde in den Kolonialländern zum ersten Mal über die Entlassung der afrikanischen Kolonien in die Unabhängigkeit debattiert. Dabei ging es insbesondere um die Frage der Rentabilität der Kolonien für die Mutterländer. Der Entschluss zur Dekolonisation kam primär aus volkswirtschaftlichen Gründen, denn die Mutterländer konnten ihre Kolonien nicht mehr finanzieren. Also war man allgemein zu dem Schluss gekommen, dass es wirtschaftlich günstiger wäre, sich politisch aus Afrika zurückzuziehen. – Zudem sahen sich die europäischen Machthaber vom aufstrebenden Nationalismus in den Kolonien immer mehr bedroht. […] Ein Kampf um die Herrschaft mit militärischen Mitteln oder auch eine Umstrukturierung der Kolonialreiche kamen auf lange Sicht nicht in Frage. Dazu kamen ,Versprechen‘ auf größere Selbstverwaltung, die die Kolonialmächte während des Krieges gemacht hatten, als Truppen aus den Kolonien ihre Armeen verstärkten. Daher ging man etwa ab 1950 daran, die Staaten in die Unabhängigkeit zu entlassen. Soziale Träger der Entkolonialisierung waren meist lokale Eliten, die untere Funktionen in der Kolonialverwaltung besetzten und durch fehlende Aufstiegschancen frustriert waren. – Bei der Machtübergabe waren die Kolonialherren immer darauf bedacht, Regierungen zu fördern bzw. zu installieren, die ihnen genehm waren. Europa wollte zwar ein demokratisches Afrika, aber auf allen Einfluss verzichten wollte man auch nicht.“ – Tja, die historische Wahrheit ist doch meist sehr ernüchternd.

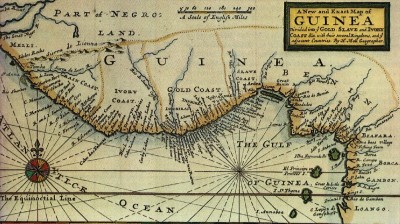

Immerhin kommt Ghana im afrikanischen Dekolonisations-Prozess eine Vorreiterrolle zu, denn bereits drei Jahre vor dem legendären ‚Afrikanischen Jahr‘ 1960, als gleich 17 Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen wurden, erkämpfte die Convention Peoples Party (CPP) mit dem nachmaligen ersten Premierminister Dr. Kwame Nkrumah an der Spitze die staatliche Souveränität jenes Landes, das in den vorausgegangenen acht Jahrzehnten Goldküste (Gold Coast Colony) geheißen hatte.

Den neuen Namen Ghana borgten sich die Staatsgründer von einem mittelalterlichen Königreich Gana, das allerdings tausend Kilometer nordwestlich vom heutigen Staatsgebiet gelegen hatte, etwa dort, wo sich heute Republiken Mauretanien, Senegal und Mali befinden. Auf den ersten Blick mag es verwunderlich scheinen, warum der neue Staat sich nicht mit dem Namen eines jener Königreiche schmückte, die tatsächlich auf dem Territorium des heutigen Ghana beheimatet waren und deren Völker noch heute dort leben, wie etwa Ashanti, Fante oder Dagomba. Tatsächlich war es aber ein kluger Schachzug, einen zeitlich und räumlich entlegenen Namen zu wählen, denn die Bevorzugung einer der zahlreichen Ethnien hätte bei der verbleibenden Mehrheit aller anderen für Entrüstung und für ewigen Unfrieden gesorgt.

Die Bedeutung des Namens Ghana resp. Gana liegt im Dunklen. Und auch die Geschichte der zahlreichen Völker, die sich im Laufe der Jahrhunderte auf dem heutigen Staatsgebiet ansiedelten, ist nur sehr lückenhaft rekonstruierbar, da es aus der Zeit vor der Konolisation kaum schriftliche Aufzeichnungen gibt.

Ghana (III)

Thursday, 11. November 2010Als autodidaktisch geschulter Marxist weiß ich, dass man sich der Wahrheit über einen Menschenschlag einzig und allein auf dem Verständnisweg nähern kann, der sich mit seinen allermateriellsten Lebensbedingungen befasst. Zu diesen Bedingungen gehören fundamental zunächst das Klima, dann die Bodenbeschaffenheit, gegebenenfalls noch die Tierwelt und jedenfalls entscheidend die Vegetation.

Wenn ich in der Geschichte Ghanas lese, dann fällt mir auf, dass dort vor 3.750 Jahren eine enorme Verbreitung der Ölpalme Eleas guineensis zu verzeichnen war. Dieser Wachstumsschub folgte auf einen moderaten Klimawandel im gesamten Westafrika, die den bis dahin dichten Regenwald zurückdrängte und savannenartigen Randgebieten Raum gab. (Sicher ist wohl diese plötzliche Ausbreitung des bis zu 30 Meter hohen Baumes allein auf klimatische Veränderungen zurückzuführen, und nicht etwa auf kultivierende Maßnahmen der frühen Ghanaer.)

Warum ist nun der Baum für den Menschen nützlich und wertvoll? Weil sich aus seinen schnell verderblichen Früchten zwei verschiedene Öle gewinnen lassen: aus deren Fruchtfleisch das Palmöl und aus den getrockneten, gemahlenen und dann gepressten Kernen der Früchte das Palmkernöl. Weit überwiegend finden beide Öle als Nahrungsmittel Verwendung, lediglich ein Zehntel wird als Zusatz für Reinigungsmittel und Parfüms, ein noch kleinerer Teil als Biokraftstoff verwendet.

Dieser mit anderen Wirtschaftsfeldern konkurrierende landwirtschaftliche Produktionszweig hätte doch immerhin für die Zukunft den Vorteil, nachhaltig zu sein, während der Raubbau an den endlichen, begrenzten Bodenschätzen – ich nenne Gold an erster Stelle, denn diesem Edelmetall verdankte die Goldküste bis zu ihrer Unabhängigkeit schließlich ihren Namen – und den nicht schnell genug nachwachsenden Edelhölzern bloß Strohfeuer in einem schnell abbrennenden kapitalistischen Boom-Feuerwerk sind. Während wir heute jubeln und uns unserer Prosperität und unseres Drittwagens freuen, werden unsere Enkel morgen weinen – hier in Deutschland, im fernen Ghana und überall auf der Welt.

Immerhin hat die Palmölproduktion in Ghana mittlerweile in der landwirtschaftlichen Entwicklung hohe Priorität. „Die Regierung investiert in den Anbau widerstandsfähigerer und vor allem ertragreicherer Ölpalmen und wirbt unter Kleinbauern für den Einsatz des neuen Saatgutes. Doch trotz dieser Anstrengungen entspricht das ghanaische Palmöl häufig nicht den Qualitätsstandards der internationalen Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. Der traditionelle Anbau und die Verarbeitung in Kleinbetrieben verhindern zudem kostensenkende Größenvorteile, sodass Ghana auf dem Weltmarkt auch nicht über den Preis konkurrieren kann. Eine Chance bietet hier der wachsende Markt für Bio- und Fair-Trade-Produkte. Die ghanaischen Bauern können jedoch ohne Unterstützung internationaler Abnehmer weder die notwendige Umstellung bewältigen noch die erforderlichen Mengen produzieren oder die Kosten für eine Zertifizierung nach international anerkannten Standards finanzieren.“ Woher ich das weiß? Weil ein deutscher Seifenhersteller, Dr. Bronner’s Magic Soaps, auf seiner Internet-Site über diese Zusammenhänge berichtet. Ob aber wirklich eine Chance für Ghana in solchen Projekten liegt, oder ob nicht vielmehr hier bloß wieder ein Unternehmen aus den hochentwickelten westlichen Industrienationen seine Chancen nutzt, aus dem schlechten Gewissen seiner noch zur Nachdenklichkeit befähigten Bevölkerungsanteile Kapital zu schlagen, à la: „Ich wasche meine Hände in Unschuld mit Ökoseife aus Ghana!“ – ob hier also echter Idealismus am Werke ist, der die Umverteilung der Nutzlast unserer maßlosen Naturausbeutung und -vernichtung von den Opfern allmählich auf die Täter verschiebt, oder doch nur wieder ein reines Geschäftinteresse, das sich den Naturschutz als zusätzliches Verkaufsargument ans Revers steckt, das lasse ich noch mal dahingestellt sein.

Ghana (II)

Tuesday, 09. November 2010Ich will versuchen, diesem so fremden wie fernen Land Schritt für Schritt näherzukommen. Wie fern ist es denn eigentlich? Zwischen meiner Vaterstadt Essen (51° 27′ 25” Nord / 7° 00′ 38” Ost) und der ghanaischen Hauptstadt Accra liegen 5.155 Kilometer Luftlinie. Da der Herkunftsort meiner Schwiegertochter in der Nähe der Distrikthauptstadt Dormaa Ahenkro wiederum 350 Kilometer in nordwestlicher Richtung der Metropole gelegen ist, kann es gut sein, dass die Distanz zwischen ihrem alten und ihrem neuen Wohnort exakt fünftausend Kilometer beträgt. – Eine solche Strecke will man nicht unbedingt laufen. Wir versuchen es mit diesem wahnwitzigen Annäherungsversuch trotzdem einmal.

Kaum 40 Kilometer von Veronicas Herkunftsort entfernt liegt der Konfluenzpunkt 7° Süd / 3° West. Wie es dort aussieht, kann man hier sehen.

Die beste Landkarte, die ich im wohl kompetentesten Fachgeschäft meiner Vaterstadt, dem Buch- und Landkartenhaus Orgs in der Rosastraße 12, kaum 350 Meter von meinem Ursprungsort im Süthers Garten 8 entfernt gefunden habe, hat den Maßstab eins zu fünfhunderttausend. (Erschienen im Verlag ITMB Publishing Ltd., hierorts erhältlich zum Preis von 11,80 Euro.)

Was im – schreckliches Wort! – Umfeld des antipodischen Herkunftsorts dieser mir vorläufig noch vollkommen unverständlichen Schwiegertochter los ist, oder aus dem trennscharfen Blick eines von hiesigen Verhältnissen verwöhnten, möglicherweise verzogenen Blick als ein solches völlig fremdes Feld mit allen Anstrengungen erfahrbar gemacht werden kann, wollen wir künftig hier zu erfahren suchen. Welche Erfahrung? Welche Versuchung! Welches Glück des Erkennens.

Und nun nähern wir uns, ganz behutsam, dem Sand, der sich zwischen den Zehen des Mädchens zwanzig Jahre lang rieb, bevor es eins meiner Söhnchen mit sich nach Europa zog. (Was habe ich bloß für ein Glück, solchen Kontrasten nachzusteigen, da sich der Sand zwischen den Zehen in einen Sand zwischen den Zähnen verwandelt. – Sprich doch mal!)

Ghana (I)

Saturday, 23. October 2010Ich beziehe mich auf den heute, am 23. Oktober 2010 aktuellen Wikipdia-Artikel über Ghana. Wenn Deutschland ein Drittel seiner Fläche abgäbe, dann wäre es genau so groß wie Ghana. Anders gesagt: Ghana ist um ein Drittel kleiner als Deutschland. Aber Deutschland hat mehr als dreimal so viele Einwohner wie Ghana.

Zufällig genau hundert Einwohner pro Quadratkilometer leben durchschnittlich in diesem Staat. Bei Afrika habe ich ganz undifferenziert immer an Übervölkerung gedacht, also an eine hohe Bevölkerungsdichte. Für diesen Staat, Ghana, trifft im Vergleich zum Wohlfahrtsstaat Deutschland jedenfalls das Gegenteil zu, wo fast zweieinhalbmal soviele Menschen auf der gleichen Fläche unterkommen müssen. Als Hymne singen sie dort God Bless Our Homeland Ghana. In unserer Hymne kommt Gott nicht vor; stattdessen Schutz und Trutz, Frauen und Treue, Wein und Sang in den ersten beiden Dritteln. Die dritte Strophe ist dem Dichter, August Heinrich von Fallersleben, übrigens gründlich misslungen, denn da ist von Einigkeit, Recht, Freiheit die hymnische Rede, wonach wir uns in Deutschland nun bis zum Sanktnimmerleinstag erfolglos recken müssen, statt uns unbeschwert unseren eigentlichen Vorlieben hingeben zu dürfen, als da sind: Unterhaltung, Ablenkung, Fitness, Sex, Musik, Sport, Schrebergarten und dergleichen. (Auf die ghanaische Hymne und andere Lieder Ghanas werden wir gewiss noch zurückkommen.)

Die Pfennige bzw. Cents heißen in Ghana Pesewa. (Ich halte soeben ein 10-Pesewa-Stück in meiner Hand. Und was sehe ich da? [s. Titelbild!]) Ein Buch! Willst Du von hier aus dorthin telefonieren, heißt die Vorwahlnummer 00233. Willst Du das tatsächlich machen: dorthin telefonieren – dann rate ich Dir, telefoniere nicht einfach los. Informiere Dich vor Deinen Ghana-Telefonaten, wo in Deiner Nähe der billigste Laden für verbilligende Telefonkarten zum Telefonieren nach Ghana zu finden ist. Das nationale Kfz-Kennzeichen von Ghana lautet GH, wie mein zweiter Schulfüller. Viele Fahrzeuge, die dort zum Straßenverkehr zugelassen sind, würden hier nicht einmal mit Waffenschein die Straße betreten dürfen.

Ihre 1957 erkämpfte Unabhängigkeit feiern die Ghanaerinnen und Ghanaer alljährlich am 6. März. Feiern sie sie? Sind sie unabhängig? Das werden wir ganz gewiss noch herausbekommen. Immerhin müssten die Ghanaer nicht so arm sein, wenn sie nicht so machtlos wären. Und wenn nicht statt ihnen, den ursprünglichen, althergebrachten Herren des Landes, jene weithergereisten Herren Europäer mit den Schießbüchsen von diesem Land Besitz ergriffen hätten, die es verstanden, augenblicklich seine verborgenen Vorteile zu entdecken und auszubeuten, also diejenigen Bodenschätze und Naturprodukte aufzuspüren, mit denen sich daheim in Europa Geld würde machen lassen können. Beim gesamten nun nachfolgenden Geschehen darf die ursprüngliche Einwohnerschaft nur noch (zwar willkomene) Handlangerdienste leisten.

Aber da gibt es ja das bekannte Argument zur Verteidigung des Kolonialismus: Sollen sie doch froh sein, dass sie überhaupt was abbekommt von der Ausbeutung der Schätze, die zu erkennen und zu verwerten die Damen und Herren Eingeborenen offenbar doch nicht in der Lage waren. Selbst schuld, oder? (Und wie rückständig sie noch immer sind, das sieht man an den hinterwäldlerischen Liedern, die sie singen.) Meine neue Verwandte hatte, das steht schon jetzt für mich fest, jede Menge ideologischen Sprengstoff im Gepäck. Nun lässt sich der Umstand nicht mehr verdrängen, dass es auf dieser Welt wohl neun Zehnteln meiner Artgenossinnen und -genossen schlechter geht als mir. Wenn diese Schlechtergestellten aber alle mit uns gleichzögen, dann würde der ökologische Kollaps nicht erst übermorgen erfolgen, sondern schon heute. – Das Thema Ghana hat jedenfalls das Zeug, sich zu einer Goldmine in diesem Weblog zu entwickeln.