Im neuen Jahr kommt im Antiquariat Revierflaneur durchschnittlich eine Bestellung pro Tag herein. Somit ist das Bestellaufkommen wieder leicht gestiegen, seit ich mein Angebot um Taschenbücher erweitert habe. Gestern zum Beispiel habe ich eine Sammlung von rund 50 Insel-Taschenbüchern online gestellt – und schon heute am frühen Morgen ging eine Bestellung eines Titels aus diesem Konvolut ein. Ich machte ihn gleich nach dem Frühstück versandfertig und brachte die Büchersendung zum Postkasten am Anfang der Oberstraße. Kaum hatte ich den Luftpolsterumschlag durch den Schlitz geschoben, da rutschte mir das Herz in die Hose: Ich hatte vergessen, den Umschlag zu frankieren! Wie ägerlich. Die nächste (und einzige) Leerung würde laut Anzeige auf dem gelben Kasten um 15:45 Uhr stattfinden. Also blieb mir nichts andres übrig, als mich um diese Zeit auf die Lauer zu legen und abzuwarten, bis der Fahrer auf seiner Tour hier vorbeikam, um ihn zu bitten, den Umschlag nachfrankieren zu dürfen. Nun wollte ich unbedingt sichergehen, dass ich nicht zu spät kam, denn heutzutage muss man ja damit rechnen, dass die Leerung vorzeitig stattfindet, weil der vermutlich schlecht bezahlte Leiharbeiter so bald wie möglich wieder daheim sein will. Also war ich bereits um 15:15 Uhr zur Stelle. Eine geschlagene Stunde später, durchgefroren wie ich inzwischen war, wollte ich gerade aufgeben, als der Wagen endlich vorfuhr. Ein offenbar sehr unter Zeitdruck stehender Hüne mit grimmer Miene wartete gar nicht erst ab, bis ich mein Begehren vorgetragen hatte, sondern blaffte mich gleich an: „Ich darf nix rausgeben. Verboten!“ Ich blieb freundlich und erklärte ihm behutsam den Fall. Darauf der ungehaltene Mann: „Aber wie sollen wir denn Ihren Brief finden, auf die Schnelle? Ich hab keine Zeit!“ Längst hatte ich meinen Umschlag erspäht und griff danach: „Da ist er schon.“ Passende Marken hatte ich vorbereitet, eine selbstklebende 55er sowie je eine 10er und 20er zum Anlecken. Nun waren aber meine Finger dermaßen steif von der Kälte, dass ich mich ungeschickt anstellte und prompt die 55er-Marke zerriss. Ich klebte sie leidlich zusammengefügt auf den Umschlag, die beiden anderen Marken kreuz und quer daneben. Nun fürchte ich, dass die maschinelle Portoerkennung bei der Post diese seltsame Frankierung nicht durchgehen lässt und somit mein ganzer Aufwand vergeblich war. Und dies alles für einen Rechnungsbetrag von 13,35 Euro! Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen …

Archive for the ‘Ausverkauf’ Category

Eichhörnchens Mühsal

Wednesday, 25. January 2012Mohr und General

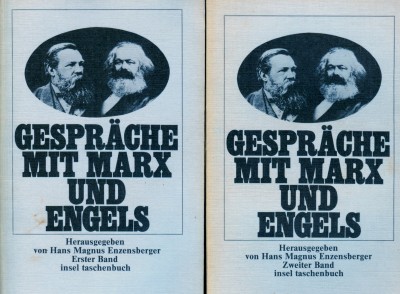

Monday, 16. January 2012Dieses Buch ist sogar im Wilpert-Gühring gelistet, dem Handbuch des Antiquars, das die Erstausgaben deutscher Dichtung verzeichnet und somit als Prüfstein dafür gilt, ob ein Buch wirklich als „EA“ angeboten werden kann und damit ein deutlich höherer Preis verlangt werden darf, als für alle späteren Auflagen des gleichen Titels. Allerdings haftet meinem Exemplar ein kleiner Fehler an, insofern es sich nur um die Taschenbuch-Ausgabe in zwei Bänden handelt, die zwar gleichzeitig mit der gebundenen Ausgabe herauskam, aber vermutlich für EA-Sammler nicht in Betracht kommt. Die Rede ist von der wundervollen Montage Gespräche mit Marx und Engels, die Hans Magnus Enzensberger 1973 für den Insel-Verlag zusammengestellt hat. Auf rund 700 Seiten versammelt das Werk Berichte von Augenzeugen, die den Theoretikern des wissenschaftlichen Sozialismus und Mitbegründern der „Internationale“ persönlich begegnet sind – und zwar in sehr unterschiedlicher Beziehung: als Freunde oder Feinde, Familienmitglieder oder Polizeispitzel, Genossen oder Abtrünnige. Dies Buch liest sich sehr lebendig und vermittelt gerade in seiner Widersprüchlichkeit einen ungleich glaubwürdigeren Eindruck von den Personen als die bekannten hagiographisch angelegten Lebensbeschreibungen. Im Anhang lässt Enzensberger dann noch Marx und Engels selbst zu Worte kommen, nämlich in einem „Injurien- und Elogenregister“, in dem er ein alphabetisches Namenverzeichnis der wichtigsten Gewährsleute seiner Montage mit den Äußerungen versieht, die Marx und Engels über diese von sich gaben. (Ich erinnere mich noch gut, dass der Schwall von Beschimpfungen, den die beiden über Bakunin ergießen, nicht wenig dazu beigetragen hat, mich fortan für den Anarchismus zu erwärmen.) – Im Wilpert-Gühring (2. Aufl.) findet man das Buch übrigens unterm Stichwort Enzensberger als Nr. 24.

Freitag der Dreizehnte

Friday, 13. January 2012Ob Glücks- oder Unglückstag – dieser Freitag hatte es in sich. Zum ersten Mal erreichte mein Antiquariat eine Bestellung aus dem ferneren fremdsprachigen Ausland. (Bislang kamen bloß Bestellungen aus Österreich und der Schweiz.) Ein Kunde aus New York orderte Martin Kippenbergers Frauen. Und welch ein Zufall, dass mein Ältester gerade noch in Essen weilt und mir erstens helfen konnte, per E-Mail die näheren Einzelheiten dieser Transaktion mit dem Kunden abzusprechen, because my English is not so good. Und zweitens nun das kleine Bändchen aus dem Merve-Verlag morgen auf seinen Flug nach New York mitnehmen kann. Der Kunde hat einen auf Künstlerbücher spezialisierten Laden in Greenwich Village und spart auf diese Weise 50 US-$ Transportkosten. Ich hoffe sehr, dass er meine erschöpfend ehrliche Beschreibung des Exemplares richtig verstanden hat und nicht enttäuscht ist. Es handelt sich um einen Fehldruck des Bandes 93 aus der Reihe Internationaler Merve Diskurs, bei dem eine Bogenseite nicht bedruckt wurde, weshalb acht Seiten leer sind. Auf zwei dieser Seiten habe ich seinerzeit Anfang der 1980er Jahre persönlich zwei mir „passend“ scheinende Schwarzweißfotos von Frauen eingeklebt. Zudem stattete ich das Büchlein mit einem zusätzlichen Umschlag aus, indem ich es mit einer Roth-Händle-Stangenverpackungsfolie beklebte [siehe Titelbild]. Leider ist es dadurch für jemanden, der es nicht kennt, kaum mehr zweifelsfrei zu identifizieren, da es drinnen keine Titelseite, kein Impressum usw. enthält. Das kann man ja übrigens auch in der Kippenberger-Biografie seiner Schwester Susanne nachlesen: „Zwischen all den komplizierten theorielastigen (post-)stukturalistischen Texten kam nun Martin mit einem Band, der nur aus Bildern bestand, in dem allein das drin war, was draußen draufstand, nicht mehr und nicht weniger: ,Frauen‘. Fremde Frauen, Freundinnen, Kolleginnen, unsere Mutter auch, lachend in seinem Arm. Die einzigen Worte haben auf dem Umschlag Platz: vorne Autor, Titel, Verlag, hinten das Impressum.“ (Susanne Kippenberger: Kippenberger. Der Künstler und seine Familie. Berlin: Berlin Verlag, 2007, S. 188.) Ich bin sehr gespannt, ob Mr B. D. bei der Übergabe keine Schwierigkeiten macht. Wie auch immer die Geschichte ausgeht, werde ich so auch nicht klüger, was die Frage betrifft, ob das heutige Datum nun ein glückliches oder unglückliches Omen bedeutet.

Schwindende Verstörung

Friday, 30. December 2011Manchmal erweist es sich als Vorteilhaft, noch ein paar mehr Bücher griffbereit zu haben als den engsten Kreis der dringlichst benötigten, die Tausendschönsten. In den letzten Tagen war ich wieder mit der bibliographischen Erfassung von Serien für mein Antiquariats-Angebot befasst, genauer gesagt mit der Reihe der Suhrkamp-Taschenbücher, die seit 1971 erscheinen. Heute stieß ich dabei in einem Tagebuch von Peter Handke auf Notizen aus seinem Pariser Krankenhausaufenthalt vom März 1976. Obwohl mich Handkes manierierte Prosa noch nie recht begeistern konnte, las ich doch diese Seiten mit einigem Interesse, Stellenweise gar mit Anteilnahme. Die Erklärungen für diese unübliche Empathie sind schnell bei der Hand. Einmal stehe ich, gerade acht Wochen nach meiner Klinikentlassung, noch immer unter dem wenngleich verblassenden Eindruck dieses Erlebnisses und finde in Handkes Schilderungen manche Ähnlichkeit zu eigenen Beobachtungen und Empfindungen. Hinzu kommt, dass ein mir sehr nahestehender Mensch neuerdings von dem gleichen Leiden betroffen ist, das zu Handkes Klinikeinweisung geführt hat. Ja, es ist seltsam, wie fremd man empfindet, wenn man aus einer solchen Angst zurück in die dumpfe Sorglosigkeit gestoßen wird: „An diesem schönstmöglichen Tag der Welt gehe ich, aus dem Krankenhaus weggelassen, umher mit dem Gefühl(?), ich hätte nichts versäumt, wenn ich jetzt tot wäre.“ Mir fiel heute auf einem gewohnten Weg, den ich wenige Tage nach meiner Entlassung beim erstmaligen Beschreiten voller Entzücken neu sah, dieses nun uneinholbar verlorene Glück wieder ein. Ein solcher Verlust! Und ich erinnere mich – aber auch das ist vergangen – an dieses verschobene Verhältnis zu den fremden Mitmenschen in den Straßen, wie es Handke offenbar ähnlich (und doch ganz anders) empfand: „Seltsam: daß ich es unter den jungen, übermütigen, ausgelüfteten, luftigen, lebenslustigen Menschen am Boulevard nicht mehr aushielt – und daß ich mich hier, im Park, unter Älteren, Müderen, Frauen mit Pudeln, Sitzenden auf den verrosteten grünen Eisenstühlen, Kindern, so viel wohler fühle!“ (Das Gewicht der Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1979, S. 90 f.) Kann man denn von einer solchen Erschütterung nicht mehr bewahren als ein paar spröde Zeilen und ein blasser werdendes Erinnern?

Melancholie unterm Regenbogen

Thursday, 15. September 2011In den vergangenen Tagen habe ich meine Sammlung von Taschenbüchern aus der edition suhrkamp für die Angebotsliste meines Versandantiquariats erfasst. Der Anschaffungszeitraum reicht von 1972 bis 1992. (Danach habe ich wohl auch noch das eine oder andere Bändchen dieser bunten Reihe erworben, doch stehen diese „jüngeren“ Bücher noch nicht zum Verkauf.)

Der geniale Einfall von Willy Fleckhaus, die Umschläge der ersten Taschenbücher im Suhrkamp-Verlag ohne Abbildungen zu gestalten, einfarbig und mit einer schlichten Linotype Garamond; und dass die Farben in der Zusammenschau aller Bände das gesamte Spektrum abbildeten – dieser Einfall hat sicher manchen Buchliebhaber dazu verführt, möglichst ausreichend viele dieser Bändchen zu erwerben, um daraus einen schönen Regenbogen ins Regal zaubern zu können. Nur die von Hannes Jähn gestalteten Taschenbücher der Sammlung Luchterhand kamen noch puristischer daher; und die erschienen erst sieben Jahre später. Alle anderen „pocket books“ in Deutschland, ob von Rowohlt, Fischer, Heyne, Ullstein oder Goldmann, imitierten ihre Vorbilder aus den angloamerikanischen Verlagen und gingen mit schreiend bunten Titelbildern auf Kundenfang.

Mit dem Erscheinen des ersten Bändchens in der edition suhrkamp, Bertolt Brechts Leben des Galilei, war das Taschenbuch 1964 endlich „stubenrein“ geworden. Anfangs wurden die Billigbücher mit solch reißerischen Reihennamen wie rororo von seriösen Buchhändlern ja noch boykottiert, wobei sich hinter dieser Hochnäsigkeit handfeste wirtschaftliche Bedenken verbargen. Die Sortimenter der 1950er-Jahre fürchteten nämlich, das wachsende Angebot billiger Taschenbücher würde bald die Preise für „richtige“ Bücher kaputt machen. Aber auch von den typischen Taschenbuchpreisen, die immer auf 80 Pfennig endeten, grenzte sich Suhrkamp bewusst mit runden D-Mark-Preisen ab. In der gleichen Zeit warb Reemtsma für seine Zigarettenmarke Atika mit dem Slogan: „Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.“ Ich müsste mich sehr irren, wenn diese Glimmstängel nicht auch einen glatten Preis gehabt hätten. (In den 1960er-Jahren kostete eine Schachtel mit 21 Zigaretten der Marke HB 1,90 DM.)

Was waren das also für besondere Geschmäcker, die diese Taschenbücher bevorzugten? Schüler der Frankfurter Schule, bewegte Studenten, Intellektuelle, Sozialkritiker, Fortschrittliche, Experimentierer, Alternative.

Indem ich nun jeden einzelnen dieser 115 Bände in die Hand genommen und mehr oder weniger gründlich inspiziert habe, musste ich feststellen, dass ich mich an die meisten kaum mehr erinnern konnte. Woraus hatte sich der Kaufimpuls genährt? Warum interessierte ich mich beispielsweise für Sozialistische Realismuskonzeptionen, nachvollziehbar gemacht durch „Dokumente zum 1. Allunionskongreß der Sowjetschriftsteller“? Das scheint auf den ersten Griff völlig unerfindlich. Schlage ich das Buch aber auf, entdecke ich eine hoffnungsvolle Rede von Ernst Toller, gehalten am 28. August 1934 in Moskau. Keine fünf Jahre später erhängte er sich in New York. Auch ein langer Bericht von Klaus Mann ist hier abgedruckt, voller Optimismus noch. Doch, es könnte lohnend sein, sich diese Dokumente einmal genauer anzuschauen. Jetzt stelle ich sie für 6,50 Euro beim ZVAB online; es ist ja kaum wahrscheinlich, dass sie einen Liebhaber finden.

Ostware in Kommission

Saturday, 29. January 2011Gestern habe ich einen kleinen, ausgewählten Buchbestand in Kommission für mein Versandantiquariat übernommen, aus der Bibliothek eines DDR-Autors und seiner Ehefrau, die im Gefolge der Biermann-Ausbürgerung in den Westen übersiedelten. Es sind insgesamt 120 Titel, darunter einige mehrbändige Werke, nach Büchern gezählt 135 Stück, größtenteils aus den volkseigenen Verlagen des gescheiterten und vergangenen sozialistischen Staats- und Wirtschaftsexperiments. (Sie werden bei mir die Artikel-Nummern 1901 bis 2020 bekommen.)

Heute habe ich mir diese Ware mehrfach durch die Finger gleiten lassen, um ein Gefühl für sie zu entwickeln. Zwar kenne ich Bücher aus dem alten deutschen Osten ja schon längst und habe sie immer mal wieder, meist auf Flohmärkten, vereinzelt erworben, so etwa die schätzenswerten Klassiker-Bändchen aus der Sammlung Dieterich. Aber hier habe ich es nun mit einer geballten Ladung zu tun, fast drei Regalmeter, lauter Bücher, denen man den verwalteten Mangel vermutlich schon ansah, als sie noch nagelneu waren. Jetzt aber ist das schlechte Papier nachgedunkelt, oft gar noch unregelmäßig, weil verschiedene Qualitäten in einer Auflage vermischt wurden. Die Umschläge sind viel empfindlicher als die lackierten Hochglanzhüllen auf schwerem, solidem Papier, die wir im Westen längst gewohnt sind, und entsprechend rissig, fleckig und abgegriffen. Wenn gar Klebebindung die sonst erfreulich lange vorherrschende Fadenheftung ablöst, ist sie noch weniger haltbar als unser Lumbeck.

Das kann man bei den Paperbacks der so liebevoll gestalteten Reihe Lyrik international bei Volk und Welt studieren, die schon drei Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen aus dem Leim gehen. Fürsorglich wurden die empfindlichen weißen Kartonbände zum Schutz in hauchdünne Pergamentpapierhüllen eingeschlagen. Aber die sehen vielleicht aus! Es ist ein Trauerspiel, wie lumpig die vielfach inhaltlich und formal doch so ambitionierten Editionen rein äußerlich in die Welt geschickt wurden; besser: geschickt werden mussten, weil es auch hier wenn nicht an allem, so doch an den geeigneten Produktionsmitteln und -techniken haperte. (Faiererweise will ich aber nicht verschweigen, dass auch das kapitalistische Verlagswesen, dem diese durchaus zur Verfügung stehen, grauenhaft schlecht gemachte Bücher auf den Massenmarkt wirft. Man denke nur an anglo-amerikanische Pocketbooks! Und auch die französischen Livres de poche sind selten besser.)

In den kommenden Tagen wird also meine Hauptbeschäftigung die Erfassung dieser Bücher für mein Antiquariatsangebot bei ZVAB sein. Dann werde ich beim zweiten, intimeren Blick nicht nur auf, sondern auch in diese Bücher gewiss manche Anregung empfangen. Und vielleicht, wer weiß, wird ja sogar der eine oder andere unerwartete Artikel für dieses Weblog aus der Begegnung?

Einstweilen ein Vierzeiler von Ho chi Minh: „Im Schlaf ist jedes Angesicht ehrlich und rein. | Das Wachsein teilt uns erst in Gut und Böse ein. | Ach, gut und böse – keinem angeboren. Nur: | Schuld ist vor allem die Erziehung – nicht Natur.“ (Gefängnistagebuch. Aus dem Chines. übertr. von Erhard u. Helga Scherner. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1976, S. 92. – Das Titelbild entnahm ich dem Einband dieser Broschur, entworfen v. Horst Hussel u. Lothar Reher.)

Protected: Christine Lavant: Aufzeichnungen

Tuesday, 30. November 2010Reck-Malleczewen: Tagebuch

Monday, 29. November 2010Reck-Malleczewen, Friedrich Percyval [d. i. Friedrich (Fritz) Reck]: Tagebuch eines Verzweifelten. [Hrsg., m. e. Vorw. u. e. Nachw. v. Curt Thesing.] Lorch (Württemberg) / Stuttgart: Bürger-Verlag, 1947. – 202 & 2 S. & 1 Taf. mit dem Porträt d. Verf. v. Franz Herda im Frontispiz [s. Titelbild], 21,0 x 13,8 cm, OPb., Fadenheftung. – Rücken fehlt, Einband zum Gelenk hin mit Schadstellen, innen gut. – Erstausgabe, 1.-5. Tsd.

Nico Rost berichtet in seinem Tagebuch aus dem Konzentrationslager Dachau unterm Datum vom 15. April 1945 von der Begegnung mit einem völlig erschöpften und abgemagerten, etwa sechzigjährigen Mithäftling, der wie er selbst in der Krankenbaracke liegt, nun aber zurück in Block 25 verlegt werden soll, wo Flecktyphus herrscht. Inständig bittet ihn der Mann, sich für ihn einzusetzen, denn er fürchte, im Falle seiner Verlegung nicht mehr lange zu leben. Als Rost nach seinem Namen fragt, stellt er sich als Friedrich Reck-Malleczewen vor. Nun ist aber verbürgt, dass der Schriftsteller dieses Namens bereits zwei Monate zuvor, im Februar 1945 in Dachau zu Tode kam; lediglich das genaue Tagesdatum ist umstritten. Vermutlich bediente sich der Unbekannte nur des damals prominenten Namens, um seine Chance auf Rosts Unterstützung zu verbessern, der ein belesener Mann war. „Kennen Sie meine Bücher?“, hatte ihn der Fremde gefragt. Und Rost musste nicht lange überlegen: „Einige wohl, unter anderem einen historischen Roman über Jan Bockelson [den Münsteraner Wiedertäufer], ein sehr gut geschriebenes, technisch vortreffliches Buch, äußerst spannend, jedoch ohne Tiefe, ferner eine Studie über Charlotte Corday, auch Frau Übersee und, natürlich, Bomben auf Monte Carlo.“ Rost erinnerte sich aber auch daran, was er seinem Gegenüber freilich taktvoll verschwieg: dass Reck-Malleczewens Studie über die Mörderin Jean Paul Marats ein absolut konterrevolutionäres Buch war und bei ihrem Erscheinen 1937 der Reaktion in die Hand spielte. (Vgl. Nico Rost: Goethe in Dachau. Berlin: Verlag Volk & Welt, 1999, S. 279 ff.)

Antifaschistische Bekenntnisbücher, geheime Tagebücher und unter höchster Geheimhaltung verfasste Briefwechsel aus dem linken Lager – von Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten aller Schattierung, selbst von Anarchisten – gibt es ohne Zahl. Hingegen haben solche Dokumente wie das vorliegende, aus der Feder konservativer Feinde des Nazi-Regimes, eher Seltenheitswert. Das Tagebuch eines Verzweifelten ist eines von diesen raren Büchern. (Die Tagebücher Theodor Haeckers, der bei Reck sogar vorkommt, sind ein weiteres Beispiel.) Beeindruckend an ihnen ist die nahezu vollkommene Isolation ihrer Verfasser. Die Linken konnten doch meist noch auf ein verborgenes Netzwerk vertrauen, hatten geheime Verbindungen zu abgetauchten oder unerkannt in perfekter Tarnung lebenden Genossen, mit denen sie sich austauschen konnten und die ihnen in der Not vielleicht zu Hilfe kamen. Männer wie Reck oder Haecker hingegen scheinen auf verlorenem Posten, in großer Einsamkeit gekämpft zu haben. So klagt auch Reck in seinem Tagebuch einmal, „daß das bitterste Herzeleid in diesen Jahren uns Heimgebliebenen aus der wachsenden Vereinsamung, aus dem Fehlen der Kameraden, aus dem Absterben der Gegner sowohl wie der Gesinnungsgenossen entspringt.“ (Reck-Malleczewen , a. a. O., S. 78.)

Desto imposanter der unglaubliche Furor, mit dem der Gutsbesitzer und Arzt Friedrich Percyval Reck-Malleczewen seine Flüche gegen die braune Brut aufs Papier speit. Eine Kostprobe: „Mein Leben in diesem Pfuhl geht nun bald ins fünfte Jahr. Seit mehr als zweiundvierzig Monaten denke ich Haß, lege mit Haß mich nieder, träume ich Haß, um mit Haß zu erwachen: Ich ersticke in der Erkenntnis, der Gefangene einer Horde böser Affen zu sein und zermartere mir das Hirn über das ewige Rätsel, daß dieses nämliche Volk, das vor ein paar Jahren noch so eifersüchtig über seinen Rechten wachte, über Nacht versunken ist in diese Lethargie, in der es diese Herrschaft der Eckensteher von gestern nicht nur duldet, sondern auch, Gipfel der Schande, gar nicht mehr imstande ist, die eigene Schmach als Schmach zu empfinden …“ (Ebd., S. 22.) Man liest diese Tiraden mit einigem zwar teils grausligem Genuss, zumal der Verfasser einen unerschütterlichen Humor hat, der sich hier freilich im Gewand des Sarkasmus zeigt. Und sehr richtig betont er immer wieder, dass es ganz besonders die völlige Humorlosigkeit der Nazis ist, die ihre Entmenschlichung bedingt und befördert. (Adolf Hitler hat sein persönliches Verhältnis zum Humor und zum Lachen vielleicht am deutlichsten, obgleich unfreiwillig offenbart, als er anlässlich der Eröffnung des Winterhilfswerks im Berliner Sportpalast am 30. September 1942 sagte: „Die Juden haben einst auch in Deutschland gelacht. Ich weiß nicht, ob sie auch heute noch lachen oder ob ihnen nicht das Lachen bereits vergangen ist. Ich kann aber auch jetzt nur versichern: Es wird ihnen das Lachen überall vergehen.“)

Man zuckt freilich beim Lesen in diesem Tagebuch eines Verzweifelten immer wieder zusammen, wenn die merkwürdige Vokabel „Verniggerung“ vorkommt, die Reck bedonders gern verwendet, so wie er die stumpfsinnigen Parteigenossen, die grölend durch die Straßen ziehen, „weiß gebliebene Nigger“ nennt. Über solche aus heutiger Sicht unmöglichen Entgleisungen muss man gnädig hinwegsehen, um sich an den zivilisationskritischen Lichtblicken dieses sturköpfigen Anachronisten erfreuen zu können. So ist für ihn evident, „daß das Benzin, als Urquell alles motorisierten Glücksgefühles, zur tiefen Verkommenheit der Menschheit mehr beigetragen hat als der vielgeschmähte Alkohol.“ (Ebd., S. 47.) Eine wahrhaft hellsichtige Erkenntnis aus dem Jahre 1937, deren Wahrheit selbst sieben Jahrzehnte später noch den Wenigsten dämmert!

Protected: Carl Bulcke et al.: Schönes Rheinland

Friday, 26. November 2010Walter Höllerer et al.: Das Gästehaus

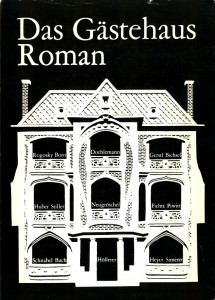

Wednesday, 24. November 2010Peter Bichsel / Walter Höllerer / Klaus Stiller / Peter Heyer / Hubert Fichte / Wolf Simeret / Elfriede Gerstl / Jan Huber / Hans Christoph Buch / Wolf D[ieter] Rogosky / Martin Doehlemann / Corinna Schnabel / Nicolas Born / Joachim Neugröschel / Hermann Peter Piwitt: Das Gästehaus. Roman. Berlin: Literarisches Colloquium, 1965.– 234 & 2 S., 19,5 x 14,6 cm, OBrosch. m. OSchU., Fadenheftung. – Namenszug u. Datum auf Schmutztitel, Fleckchen auf Kopfschnitt, Umschlag mit wenigen kleinen Läsuren am oberen Rand. – Erstausgabe. – Gemeinschaftsroman in der Tradition von Die Versuche und Hindernisse Karls (1808) und Der Roman der Zwölf (1908); angeregt von Walter Höllerer.

Unabhängig von den genannten Vorbildern lag ein solches Experiment Mitte der 1960er-Jahre zweifellos in der Luft, brach doch nun eine Zeit an, in der der isolierte „Einzelkämpfer“ gegenüber dem Kollektiv ins Hintertreffen geriet. Das bürgerliche, noch schlimmer: kleinbürgerliche Subjekt, der Individualist ohne Verwurzelung in den Massen, ohne Kontakt zur werktätigen Bevölkerung galt aus Sicht der revolutionären Wortführer der Studentenbewegung jener fernen Zeit als Auslaufmodell eines solipsistischen Lebensentwurfes. Wie schon bald die Vorreiter der 68er-Bewegung die Kleinfamilie als kleinste Einheit des privaten Lebens verwarfen und durch das Modell der Kommune, später Wohngemeinschaft genannt, abzulösen suchten, so hielt auch das Teamwork Einzug in die Schulen und Universitäten, als vermeintlich effizientere und zudem solidarischere Technik der Bildung, Forschung und schöpferischen Arbeit.

Ich erinnere mich noch gut, dass es – besonders in psychedelisch gelockerter Geistesverfassung – sehr viel Spaß machen konnte, zu viert oder fünft um einen runden Tisch zu hocken und gemeinsam ein großes Blatt Papier mit Farben und Pinseln zu beschmieren. Merkwürdigerweise hat sich in meinem Besitz kein einziges dieser kollektiv gefertigten Bilder erhalten, obwohl ich ein ausgesprochener Aufbewahrer bin. Sollten vielleicht die Ergebnisse der gemeinschaftlich begangenen „Schmierage“, nüchtern betrachtet, doch nicht mehr ganz so erheiternd gewesen sein? (Ansehnlicher waren da fallweise die Ergebnisse unserer Zufallszeichnungen in der Tradition des Cadavre exquis der Surrealisten, aber hierbei trennte ja der Knick im Papier die einzelnen Teilnehmer ganz scharf voneinander, sodass von einem Kollektivbild streng genommen nicht die Rede sein konnte.)

Immerhin war ein kollektiver Malakt noch praktikabel, während das gemeinschaftliche Schreiben von vornherein ein Unding blieb. Natürlich konnte man sich auf ein Thema, einen Handlungsverlauf, ein Sujet einigen – um dann die verschiedenen Aufgaben zu verteilen. Aber dann saß wieder jeder allein in seinem Kämmerlein und schrieb vor sich hin; von einer kollektiven Arbeit konnte mithin keine Rede sein. Und so heißt es auch ganz offenherzig im Klappentext zu diesem Buch: „Die Aufgabe dieses Gemeinschaftsromans wurde von Walter Höllerer angeregt; in Diskussionen wurde sie präzisiert, wurden die Umstände im einzelnen abgesprochen und in weiteren Zusammenkünften und Lesungen der Kapitelentwürfe das Ganze immer weiter modifiziert und wechselseitig abgestimmt.“ Wozu aber dieser ganze Aufwand? Oder, wie der Klappentext ganz richtig fragt: „Was könnte der Reiz dieses Unternehmens sein?“ Die selbst gegebene Antwort lautet, dass die ungewöhnlichen Arbeitsbedingungen für die Autoren eine interessante Herausforderung darstellten. Sie zwangen, so heißt es, zu einer ungewohnten „Disziplin, dem anderen zuhören zu müssen, sich auf das einstellen zu müssen, was der andere vorgab.“ Das mag wohl so gewesen sein und man kann es umstandslos als eine interessante Übung im Rahmen von creative writing durchgehen lassen.

Aber muss man das Ergebnis veröffentlichen? „[…] in den hier vorliegenden Texten bleibt der Reiz,“ behauptet der anonyme Klappentexter, „diese Arbeit noch einmal verfolgen zu können, die Art zu sehen, wie jeder nach Maßgabe dessen, was abgesprochen war, einem Einheitsstil entgegenarbeitete oder ihm vielleicht erlag; mit welchen inneren und äußeren Problemen er sich abgab, sie gleichsam in dieses Gästehaus steckte und wie er der Welt, die vorgegeben war, die Interpretation lieferte.“ Das verräterische „noch einmal“ erweist endgültig, dass die einzigen Adressaten dieses Buches, die einen Gewinn aus seiner Lektüre ziehen können, die Teilnehmer des Experiments, seine Autoren sind. Alle anderen, wir außenstehenden Literaturfreunde, wissen ja eben nicht, was abgesprochen war, welche Probleme sich ergaben und welche Kompromisse geschlossen wurden oder auch nicht. So bleibt die Eingangstür zu diesem abweisenden Gästehaus uns Fremden, den unbeteiligten Lesern, leider verschlossen.

Fernando Pessoa: „Algebra der Geheimnisse“

Monday, 08. November 2010Pessoa, Fernando: „Algebra der Geheimnisse“. Ein Lesebuch. Mit Beiträgen von Georg R[udolf] Lind, Octavio Paz, Peter Hamm u. Georges Güntert. Mit zahlreichen Abbildungen. Zürich: Ammann Verlag, 1986. – 193 & 5 S. m. 18 Abb. [auf den S. 31-50], 19,0 x 12,0 cm, ill. OBrosch., Rücken minimal nachgedunkelt, sonst wie neu. – Erstausgabe. – Bibliothek des Herrn Parnok, Bd. 8. – ISBN: 3-250-01057-X.

Vielleicht – wenn nämlich die Zeitläufte einmal gerechter mit ihren edelsten Geisteskindern umgehen sollten – werden die Bücher aus dem Zürcher Ammann-Verlag, der von 1981 bis zum Juni dieses zu Ende gehenden Jahres existierte, von Kennern und Könnern gesammelt als die in ihrer Zeit nahezu unvergleichlichen verlegerischen Heldentaten hoch ambitionierter, selbstausbeuterischer Literaturidealisten, namens Marie-Luise Flammersfeld und Egon Ammann. Solch ein Bändchen wie das hier und heute aus blanker Not für nur 18 Euro verscherbelte kann ich aber nicht nur deshalb nicht unkommentiert hingeben. Mein heutiges Geschreibsel soll vielmehr zuvörderst den Zweck erfüllen, dem nun auf sich selbst zurückgeworfenen Paar, das sich – wer weiß wie – doch gewiss trotz aller gründlichen Erwägung plötzlich nach dem geplanten Selbstentzug dieser durch nahezu drei Dezennien ertragenen Freudenlast aufrecht hielt, ein winzigkleines Glückshagelkorn auf seine (hoffentlich) noch gemeinsame Bettdecke prasseln zu lassen, wohl wissend, wie schnell solche Beglückungen von heute schon morgen dahingeschmolzen sind.

Aber selbst dann bleibt doch noch immerhin ein feucht-fröhliches Tröpfchen, wenngleich als nur bitterer Trost: „Wenn es etwas gibt, was dieses Leben uns gewährt und wofür wir, vom Leben selbst abgesehen, den Göttern dankbar zu sein hätten, so ist es die Gabe, uns zu verkennen: uns selbst zu verkennen und uns gegenseitig zu verkennen.“ (Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares. A. d. Port. v. Georg Rudolf Lind. Zürich: Ammann Verlag, 1985, S. 132.)

Was wären wir schließlich, ohne diese Begabung zum Selbstbetrug? Einsamste Wanderer, verloren in unendlicher Leere. Aber ist es denn wirklich so unausstehlich schlimm, dass wir die Linderung unserer existenziellen Leiden einer Täuschung verdanken?

Vom Leben hat der vielnamige Pessoa nicht viel mehr verstanden als – immerhin – das Wesentliche. Doch das ist nicht genug, denn zum Überleben gehört das Unwesentliche unbedingt auch hinzu, ist gar das zuletzt Bestimmende. Und dieser Zugang ist dem insofern nur halben Mann aus Lissabon, nimmt man seine Aphorismen ernst, zeitlebens verschlossen geblieben; sehr zur Freude von uns aus dem Durchschnitt gezückten Lesern, die an der Peripherie des Verständlichen ihr Entzücken finden. (Besudelte Klingen, die wir sind.)

[Das Titelbild zeigt die Truhe mit den zum Zeitpunkt seines Todes 1935 unveröffentlichten Manuskripten Fernando Pessoas und im Hintergrund die Bibliothek des Dichters; aus dem hier veräußerten und besprochenen Buch, S. 48.]

Rahel Sanzara: Das verlorene Kind

Thursday, 04. November 2010Sanzara, Rahel [i. e. Johanna Bleschke]: Das verlorene Kind. Roman. Berlin: Verlag Ullstein, 1926. – 442 & 6 S., 19,0 x 12,8 cm, Okt., Fadenheftung. – Schiefgelesen, am Schnitt leicht fleckig und minimal bestoßen, Umschlag unfrisch. Das Exemplar bietet sich an, fachmännisch neu aufgebunden zu werden. – Erstausgabe. Das Romandebüt der Autorin war zunächst als Vorabdruck in der Vossischen Zeitung in Berlin erschienen. – [Artikel-Nr.: 000346].

„Hier spricht eine deutsche Dichterin von überraschender Kraft des Bildes und der Stimme. Sie erzählt eine tief aufwühlende Geschichte von guten Menschen, die Furchtbares erleben.“ So steht es auf dem kartonierten Einband des Ullstein-Buches, nicht etwa auf einer verkaufsfördernden Banderole, sondern auf dem Einbanddeckel selbst. Wir dürfen also, wie schon die Leser vor 84 Jahren, darauf gefasst sein, dass uns Grauen und Schrecken bevorstehen. Es geht tatsächlich um ein Individualverbrechen, wie es kaum schlimmer auszudenken ist: um den Sexualmord an einem vierjährigen Mädchen.

Das Buch ist aber aus weiteren Gründen bemerkenswert, wurde doch seiner Autorin gleich in zweifacher Hinsicht Unlauterkeit vorgeworfen. Erstens nämlich habe sie den Fall, den sie mit romanhaften Ausschmückungen erzählt, aus dem bei Brockhaus in Leipzig in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erscheinenden Neuen Pitaval gestohlen. (Einem ganz ähnlichen Vorwurf sah sich in jüngster Zeit Andrea Maria Schenkel mit ihrem Krimi-Bestseller Tannöd ausgesetzt.) Und zweitens habe sie das Buch nicht allein verfasst, sondern mit erheblicher Unterstützung durch ihren Lebensgefährten, den renommierten Schriftsteller Ernst Weiß. Besonders der zweite Verdacht erhielt zusätzliche Nahrung, als Sanzara den ihr zugesprochenen Kleist-Preis des Jahres 1926 ohne Begründung ablehnte. Damit verzichtete sie immerhin auf die bedeutendste literarische Auszeichnung der Weimarer Republik, vergleichbar dem Büchner-Preis im Deutschland der Nachkriegszeit. (Volker Weidermann hat den „Fall Sanzara“ in seinem zum 75. Jahrestag der Bücherverbrennung durch die Nazis erschienenen Buch der verbrannten Bücher 2008 auf knapp zwei Seiten abgehandelt und über den Tonfall des Romans richtig geurteilt, dass er heutigen Lesern „gefühlsschwer, mythisch verschlungen, sentimental und schaurig vorkommen“ müsse, „selbst wenn man den expressionistischen Zeitgeschmack abzieht“, und zudem wohl zutreffend erkannt, dass dieses Erfolgsbuch der Johanna Bleschke nur deshalb „dem Feuer übergeben“ wurde, weil ihr Pseudonym so jüdisch klang.)

Dass sich das Paar Weiß / Sanzara schon fünf Jahre früher auf die spektakuläre literarische Vermarktung von menschlichen Extremsituationen kapriziert hatte, kann man in einem Feuilleton des unvergleichlichen Joseph Roth nachlesen, erschienen im Berliner Börsen-Courier vom 12. Mai 1921. Roth war am Vorabend Zeuge gewesen, wie Rahel Sanzara die Weiß-Novelle Franta Zlin las. Die handelt von einem Soldaten, „der im Feld einen Unterleibsschuß erhält und das Geschlecht verliert. Invalid, am invalidesten zurückkehrt, seine junge Frau langsam in den Tod treibt, weil ihre Gegenwart ihm Bitternis, Qual, Vorwurf, täglichen Tod bedeutet. Der dann mit einem Mädchen von der Straße ins Hotel geht und seine verkrüppelte Geschlechtlichkeit in ohnmächtiges Morden wandelt; Geschlechtsdrang in Tötungsdrang umsetzt. Er prügelt das Mädchen halbtot und entflieht, gemeinsam mit einem aus dem Gefangenenlager ausgebrochenen russischen Kriegsgefangenen. Im Wald wird Franta Slin [!], der Perlen und Geld (Kriegsbeute) bei sich führt, von dem Russen ermordet. In seinem letzten Traum erlebt er noch die ersehnte Befreiung. Er träumt von der polnischen Jüdin, die er im Feld vergewaltigt hatte.“ Aus heutiger Sicht, nach Auschwitz und Hiroshima, mag es naiv erscheinen, wenn Roth seinen Eindruck von diesem Rezitationsabend mit diesen Worten summiert: „Vielleicht ist […] in keiner der vielen Antikriegsgeschichten die Bestialität der vaterländischen Mörderei eindringlicher in menschliches Bewußtsein gehämmert worden als in Franta Slin.“ (Joseph Roth: Werke I. Das journalistische Werk. 1915-1923. Hrsg. v. Klaus Westermann. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1989, S. 557 f. – Anm.: Roth schreibt den Nachnamen des Protagonisten der Novelle konsequent falsch mit S.)

Fußnote. Gottfried Benn hat seinerzeit „das Buchereignis des Jahres 1926“, neben Albert Ehrenstein, Carl Zuckmayer und anderen namhaften Kollegen, begrüßt und gefeiert – und in einem Plagiat überschriebenen Artikel im Unterhaltungsblatt der Vossischen Zeitung vom 11. Dezember 1926 gegen den Vorwurf mangelnder Originalität verteidigt (nachzulesen in: Sämtliche Werke. Band III. Prosa 1. 1910-1932. Stuttgart: Klett-Cotta, 1987, S. 166 ff). Im nun bald zu Ende gehenden Jahr hat der Dichter und Büchner-Preisträger Durs Grünbein diesen ollen Benn-Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23. Februar 2010 plagiiert, um der plagiierenden Axolotl-Roadkill-Autorin Helene Hegemann beizuspringen – und uns vielleicht den Gedanken nahzubringen, dass aber auch wirklich gar nichts echt sei, im Sinne von ,einmalig‘ und ,ursprünglich‘. Die Parallele war insofern geglückt, als auch das Hegemann-Plagiat im trivialen Ullstein-Verlag erschien; anderersits aber doch missglückt, weil Sanzara bloß einen anonymen Pitaval früherer Zeiten bestohlen haben mag, während Hegemann nachweislich einem leibhaftigen, wenngleich virtuellen Zeitgenossen namens Airen in die Tasche griff.

Rückzieher

Wednesday, 03. November 2010Vor knapp vier Wochen habe ich hier den Ausverkauf meiner Bibliothek bekannt gemacht und angekündigt, dass ich jedem verkauften Buch einen Abschiedsgruß mit auf den Weg geben würde. Dieses freibleibende Angebot muss ich nun leider aus drei guten Gründen widerrufen oder doch wenigstens modifizieren.

Erstens habe ich mich mit diesem Versprechen unter einen Druck gesetzt, der der Qualität meiner Arbeit – sowohl als Antiquar als auch als Blogger – abträglich ist. Naturgemäß ist das Bestellaufkommen starken Schwankungen unterworfen. Mal kommen tagelang keine Bestellungen herein, dann wieder sind es mehrere pro Tag. Sollte gar mein ungewöhnliches Projekt plötzlich über den kleinen Kreis meiner Leser hinaus bekannt werden, müsste ich fürchten, mit dem Schreiben der „Abschiedsgrüße“ nicht mehr nachzukommen, wodurch die Besteller, die vielleicht gar nicht wissen, was es mit meinem sonderlichen Projekt auf sich hat, ungebührlich lange auf das Eintreffen ihrer Bücher warten müssten. Denn eins ist klar: Ich kann unmöglich einen solchen Abschiedsgruß verfassen, wenn mir das Buch nicht mehr vorliegt – oder doch jedenfalls nicht mit den qualitativen Ansprüchen, denen ich bisher genügen wollte.

Zweitens hat sich bei der Arbeit an den mittlerweile 18 Blog-Beiträgen zu diesem „Ausverkauf“ herausgestellt, dass längst nicht jedes meiner Bücher den Aufwand verdient, den ich ihm hier angedeihen lasse. Den Eindruck, dass ich etwa ein Büchersammler wäre, dem niemals Fehlkäufe unterlaufen sind, will ich dann doch nicht erwecken, bei aller geschäftstüchtigen Betriebsamkeit, die mich antreibt, mich selbst, meine Bibliothek und mein Geschäft in einem möglichst günstigen Licht erscheinen zu lassen. Nun könnte ich solche Missgriffe zwar mit angemessenen Verrissen auf den Weg schicken – aber wie würde es bei einem Kunden ankommen, wenn ich ihm mit allen Mitteln meiner Beredsamkeit nahebrächte, dass ich ihm mindestens nach meinem Urteil die Katze im Sack angedreht habe? Er müsste sich rechtens betrogen vorkommen und hätte vielleicht gar einen von mir, dem Verkäufer, gratis gelieferten Reklamationsgrund.

Und drittens schließlich gibt es in „meiner“ Bibliothek, die ja doch auch eine in vielen Jahren gewachsene Familienbibliothek ist, allerlei Bücher, die nicht auf meinem Mist gewachsen sind, sei es, dass sie uns zum (möglicherweise unwillkommenen) Geschenk gemacht wurden, sei es, dass sie den Bedürfnissen der übrigen Familienangehörigen entsprachen, über die ich mich erstens prinzipiell nicht äußern will und die zweitens meist längst verjährt sind. Warum über solche Fremdkörper meditieren, auf Teufel komm raus?

Fazit: Ab sofort werde ich nur noch jenen verkauften Büchern aus meiner Bibliothek einen Abschiedsgruß mit auf den Weg geben, die diesen Aufwand verlohnen. Und ich werde diesen Gruß künftig auch nicht mehr als Zertifikat auf die Rückseite der Rechnung des Empfängers drucken, denn die Mehrzahl der Empfänger ist von dieser „Beigabe“ vermutlich ohnehin mehr irritiert als erfreut gewesen. Und als Titel dieser Artikel werde ich ab sofort den (nötigenfalls verkürzten) Titel des verabschiedeten Buches wählen, statt der nichtssagenden Nummernfolge, wie bisher.

[Aus den genannten Gründen unterbleibt bei den Artikeln dieser Rubrik künftig auch der Hinweis auf den Erwerber mit dessen Initialen, seinem Wohnort und der Verkaufspreis-Angabe.]

Artikel-Nr. 0018-1312

Tuesday, 02. November 2010Zürn, Unica: Im Staub dieses Lebens. Dreiundsechzig Anagramme. Berlin: Alpheus Verlag, 1980. – 79 & 1 S., Porträtfoto d. Autorin im Frontispiz, 20,5 x 12,8 cm, Okt., Fadenheftung. – Der empfindliche Einband vorn mit größerem braunem Fleck, ohne den Transparentpapier-Umschlag, innen tadellos. – Erste Ausgabe dieser Sammlung von Anagrammen aus dem Nachlass. – ISBN: 3-922555-04-7.

Der Suicid ist ja (leider?) mittlerweile zu einem Signum exaltierter Kreativität geworden. Rechnen wir an dieser Stelle, der hier gewürdigten Wort-(besser: Buchstaben-)künstlerin zu Ehren, einmal zurück, wer nach ihr diesen allerletzten Weg wählte, dieser Zwangslage nicht entweichen konnte: David Foster Wallace, Jürg Federspiel, Hunter S. Thompson, Tristan Egolf, Hans A. Pestalozzi, Lothar Baier, Gilles Deleuze, Ernest Bornemann, Gert Prokop, Sandra Paretti, Guy Debord, Niklaus Meienberg, Gisela Elsner, Jerzy Kosinski, Bruno Bettelheim, Sandor Marai, Hermann Burger, Christian Schultz-Gerstein, Richard Brautigan, Arthur Koestler, Thaddäus Troll, Walter E. Richartz, Romain Gary, Harry Martinson, Jean Amery, Robert Neumann, B. S. Johnson, Henry de Montherlant, Bernward Vesper und Peter Szondi – und dann eben Unica Zürn, am 19. Oktober 1970 in Paris, als sie sich von einem Fensterbrett hinunterkippen ließ, aufs Pariser Kopfsteinpflaster.

Kein Zweifel: Das ist eine Elite! Jede Einzelne, jeden Einzelnen von ihnen möchte ich an mein wummerndes Herz drücken. Was sind das doch für gequälte, für quälend authentische Liebeslebende!

Wenn ich die erotischen, um nicht zu sagen: pornographischen Zeichnungen des Lebensgefährten dieser Wortkünstlerin Zürn, von Hans Bellmer nämlich, vor meinen Blick schieben wollte, dann könnte ich zu dem Ergebnis kommen, dass Unica Zürn aus ganz anderen Gründen der Sprung vom Fensterbrett in die Tiefe, auf das harte Pariser Pflaster unvermeidlich blieb. Aus welchen Gründen aber? Das bliebe dann doch ein unbeantwortetes Rätsel. Wenn ich nun aber andererseits dem großartigen grafischen Künstler Bellmer die Schuld in die Schuhe schieben wollte, am vorzeitigen, selbstständigen Tod der Dichterin Unica Zürn, wohl seiner Geliebten, dann wäre ich doch wohl ein rechter Spießer, oder? Ein Paradoxon aus Bigotterie und Libertinage.

Oder? „Sink ein in Asche, ans Bild der Stille, bald muss ich weg.“ (S. 24.)

[Abbildung aus dem ausverkauften Band, Frontispiz: Unica Zürn 1935.]

Artikel-Nr. 0017-1225

Tuesday, 02. November 2010Lewitscharoff, Sibylle: Montgomery. Roman. Stuttgart / München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003. – 351 & 1 S., 20,9 x 12,7 cm, OPb. m. OSchU. – Neuwertig, ungelesen. – Erstausgabe. – ISBN: 3-421-05680-3.

Da ich mich ja zum Ungelesenhaben bekannt habe, kann ich dieses Buch nur im großen Radius umkreisen, will ich mich nicht selbst der Lüge überführen.

Selbst wenn ich einen zufälligen, beliebigen Blick hineintäte, zum Beispiel auf Seite 166, wo die Frage lautet: „,Haben wir noch genügend Orangen im Haus?‘“ – und die Antwort: „,Orangen und Zitronen‘“ … müsste ich befürchten, dass mein Kiebitzen, Stibitzen im Buch der Lewitscharoff eine Knickspur hinterließe, dem Kunden, dem Käufer, dem künftigen Leser als ein Störfall, eine Vorprägung, Irritation seines ursprünglichen Leseerlebnisses erschiene: ,Warum klappt das Buch denn immer ungewollt an dieser Stelle auf?‘ – Ja, warum?

Wie die Sonne strahlte, dem weißen Mädchen aus Bulgarien! Dem Mädchen der schlimmen Liebe. Es waren ja Orange und Zitrone, die Federico Garcia Lorca bedichtete, bevor sein Blut den Boden seines vergewaltigten Andalusien benetzte.

Nein! Ich halte mich zurück. Ich schicke dieses Buch ungelesen, und ungeprägt von schwergewichtigen Bedeutungen hinein ins Bodenlose einer filmreifen Verzweiflung – von der ich allerdings nicht sagen kann, wie weit sie trägt.

Artikel-Nr. 0016-0367

Thursday, 28. October 2010Negri, Antonio: Die wilde Anomalie. Baruch Spinozas Entwurf einer freien Gesellschaft. A. d. Ital. v. Werner Raith. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1982. – 288 S., 20,8 x 13,0 cm, Okt. – Neuwertig, ungelesen. – Erste Ausgabe der deutschen Übersetzung. Die ital. Originalausgabe ersch. 1981 u. d. T. L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza im Verlag von Giangiacomo Feltrinelli in Mailand. – ISBN: 3-8031-3507-9.

Zufällig hat der Perlentaucher heute ein Eichendorff-Zitat in seiner Headline: „Ich glaube, die Leute in Italien sind alle verrückt.“ Ich kannte mal einen in Deutschland Zwischenstation machenden Anarchisten Gianfranco C., der meinen Lebensüberdruss besser verstand als jeder andere, mit dem ich eitel darüber sprach, mir zu diesem letzten Schritt Mut machte und mir nur den einen Rat mit auf den Weg gab, den ich dann doch nicht beschritt: „Wenn Du Dich verabschiedest, dann nimm aber doch immerhin möglichst viele Bullen mit ins Jenseits!“ Die Leute in Italien sind (oder waren damals wenigstens) wenn nicht verrückt, so doch immerhin ein Stückchen weiter an den Durchblick auf tiefere Erkenntnis gerückt als die deutschen Gartenzwerge. Ich hingegen erfreue mich ohne Skrupel meines allen Versuchungen zum konsequenten Opfergang trotzenden Durchschnittsdaseins – Gartenzwergendasein hin oder her.

Dass der Linsenschleifer aus Amsterdam einen selten unbescholtenen Blick auf die ewige Wahrheit hatte, wusste ich seit meiner gründlichen Lektüre von Bertrand Russells Panorama auf das abendländische Denken, A History of Western Philosophy (1945), besser als mancher Überflieger. Kaum einer der dort vorgestellten Philosophen erschien in Russells Porträt so rein und lauter, wie eben Spinoza.

Und an eben jenen Philosophen klammert sich der opferfreudige Sozialist Negri mit diesem Essay, mit dem er erneut eine Utopie entwickeln will, inmitten untergehender Hoffnungen auf ein besseres Diesseits. Ich hätte dieses Buch so gern gelesen, verstanden und in privater Praxis überwunden, wenn mir die Zeit dazu geblieben wäre. So gebe ich es dann also eilig weg und hoffe, dass es andernorts immerhin doch eine bessere Wirkung entfalten wird, denn als Mauerblümchen in meinem Lager.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 68,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von U. S. in Landau über.

[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus dem Umschlagbild von Hans Peter Willberg.]

Artikel-Nr. 0015-0613

Thursday, 28. October 2010Ertl, Josef: Bundestagsreden und Zeitdokumente. Mit einem Vorwort von [Bundeskanzler] Helmut Schmidt. Hrsg. v. Horst Dahlmeyer. Bonn: Verlag az studio bonn, 1979. – 8 S. & 8 unpag. Kunstdruck-Taf. & 308 S., 20,5 x 11,2 S., goldgepr. OLw. m. OSchU. – Umschlag unfrisch, etwas muffig. – Erstausgabe. – Widmungsexemplar: „Mit den besten / Wünschen / J. Ertl 19. 1. 82.“

Das Exemplar stammt aus dem Nachlass eines Essener Verlegers und frühen F.D.P.-Mitglieds. Der Verlag az studio bonn bestand von 1966 und 1980 und war spezialisiert auf die Publikation von Bundestagsreden, überwiegend aus dem konservativ-liberalen Lager (u. a. von Carlo Schmid, Adenauer, Strauß, Wehner, Barzel, Scheel, Genscher, Erhard, Brandt, Thomas Dehler und Helmut Schmidt). Meine Freunde werden sofort erkennen, dass ich zu einem Buch wie diesem nur gekommen sein kann wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde. Und doch haben auch solche Bücher eine Berechtigung, ernst genommen zu werden. Der Bayer Josef Ertl war für die F.D.P. von 1961 bis 1987 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1969 bis 1983 Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wenn mich diese Ressorts interessieren, dann naturgemäß unterm Aspekt des humanen Naturverschleißes, der ungehemmten Domestikation oder Elimination von Flora und Fauna nach den zudem fragwürdigen Bedürfnissen des Menschen. Pünktlich mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag 1983 endete allerdings die lange Amtszeit von Ertl. Mit solchen prinzipiellen Fragestellungen wie den anfangs von der jungen Partei aufgeworfenen hatte sich dieser schmerbäuchige Hüne nicht zu befassen. In aller naiven Unschuld schwenkt er gigantische Bierseidel [s. Titelbild aus dem veräußerten Buch], lässt sich von einem „Fellbereiter“ über dessen sicher noch nicht von PETA verschärften Probleme unterrichten oder schunkelt mit seiner herben Gattin auf dem Münchner Oktoberfest.

Finster-hinterweltlerische Zeiten, möchte man meinen. Andererseits mutet es aus heutiger Sicht doch auch wieder rührend demokratisch, unverbraucht optimistisch, offenherzig und ehrlich an, dass dieser Minister zur Dokumentation und vielleicht auch Rechtfertigung seiner politischen Tätigkeit auf deren Höhepunkt eine Auswahl seiner Bundestagsreden in die Druckerei schickte. Ertl scheint tatsächlich geglaubt zu haben, dass das jemand liest. (Aber doch nicht etwa jemand wie ich?) Oder immerhin muss er überzeugt gewesen sein, dass diese Zeugnisse seiner feinsinnigen Eloquenz im Streit um die Agrarpolitik der 1970er-Jahre in der BRD verdienen, für eine Nachwelt bewahrt zu werden, die sich daran entzücken würde, welch fein ziselierte Retourkutschen einstens ein Minister für Milch, Brot und Läberwurscht ritt. (Überhaupt scheint mir, dass dem Verständnis der deutschen Nachkriegspolitik ohne die eingehende Würdigung der individuellen Minderwertigkeitskomplexe ihrer Protagonisten eine entscheidende Dimension fehlt.)

Und noch ein ,Aber‘! Über sich selbst hinaus wächst selbst ein solcher Ertl, wenn er in den Schlussworten seiner Reden einen etwas weiteren Horizont in den Blick nimmt. So sagt er etwa am 21. April 1977 in der 23. Sitzung des Deutschen Bundestags in dessen 8. Legislaturperiode zum Abschluss seiner Rede über „Strukturpolitik“: „Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. Agrarpolitiker und Ernährungspolitiker dürfen die Augen nicht vor den großen Herausforderungen verschließen, die durch Bevölkerungswachstum und damit zunehmenden Hunger in der Welt auf uns alle zukommen. Ich habe manchmal Angst, daß man glaubt, die großen Probleme des Jahres 2000 bestehen vorwiegend auf dem Energiesektor. Das Ernährungsproblem könnte für die Menschheit im Jahre 2000 ebenso schwer wiegen wie das Energieproblem. Auch daran müssen wir, glaube ich, heute und morgen denken. Wir müssen dabei wissen, daß Agrarproduktionen wie nur ganz wenige andere Produktionen enorm abhängig von Menschen, Boden und Klima sind, so daß sich aus diesen natürlichen drei Faktoren von vornherein zwangsläufig Beschränkungen ergeben. Es ist, glaube ich, auch notwendig, daran zu denken, daß das Jahr 2000 nicht so weit weg ist, damit wir uns nicht eines Tages schuldig machen.“ (S. 174 f.) – Allerdings erweist sich gerade in diesem letzten Satz des Josef Ertl doch auch wieder seine geistige Beschränkung. Er hätte ja lauten müssen: „[…] damit wir nicht eines Tages erkennen müssen, dass wir uns heute schuldig gemacht haben.“

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 11,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Herrn B. B. in Offenburg über.

Artikel-Nr. 0014-1161

Wednesday, 27. October 2010Reventlow, Franziska Gräfin zu: Der Geldkomplex / Herrn Dames Aufzeichnungen / Von Paul zu Pedro. Drei Romane. München: Biederstein-Verlag, 1958. – 304 S., 20,7 x 12,4 cm, OLw., Kopffarbschnitt, Fadenheftung. – Ohne den OSchU., der empfindliche gelbe Einband an den Deckelrändern nachgedunkelt, am Rücken ausgeblichen, Namenszug u. Datum auf Vorsatz, sonst gut. – Erste Ausg. dieser Zusammenstellung. – Die Originalausgaben erschienen zuerst 1916, 1913 bzw. 1912 im Verlag von Albert Langen in München. – Mit einem Nachwort von Friedrich Podszus.

Die verkrachte Gräfin ist mir erstmals im Zusammenhang mit meinen frühen Oskar-Panizza-Forschungen interessant geworden. Ihr störrisches Beharren auf ihrem leidenschaftlichen Freiheitsdrang gegen alle Versuchungen eines auskömmlich-sorglosen Adelslebens in der preußisch-hanseatischen High-Snobiety und ihre Kompromisslosigkeit als Liebhaberin gleich mehrerer grell unterschiedlicher Männer machten sie, wie mir schien, zu einer schillernden Kreuzung zwische Femme fatale und heiliger Jungfrau. Dass die Feministinnen der 1970er-Jahre zur Gräfin ein eher gespaltenes Verhältnis hatten, obwohl sie doch solch ein auftrumpfendes Beispiel von Selbstständigkeit abgab, schien mir ein weiteres Verdachtsmoment – nicht gegen die tolle Fanny, sondern gegen deren olle Enkeltanten.

Die Romane der Reventlow? Sind vielleicht noch lesenswert, wenn man die Zeitumstände sehr genau unter die Lupe nehmen will. So schreibt zum Beispiel der auch nicht immer ganz verlässliche Bohème-Kenner Emil Szittya über die Entstehungsgeschichte des ersten Romans dieser zur Trilogie zusammengefassten Sammlung: „In Askona lebte ganz zurückgezogen ein russischer Baron Rechenberg. […] Wir beratschlagten jahrelang, wie wir Rechenberg eine Familie beschaffen könnten, bis es sich endlich Erich Mühsam zur Pflicht machte, ihm eine Frau mit einem Kinde zu verschaffen. Das Opfer war die Schriftstellerin Gräfin Reventlow (eine in Deutschland sehr bekannte Schriftstellerin). Sie brauchte Geld und heiratete darum den Baron Rechenberg; aber, wie es schon in derartigen Kinostücken Sitte ist, es gab im Testament eine Klausel, nach der sie die Erbschaft doch nicht bekamen, sondern ihr Sohn. Gräfin Reventlow schrieb darauf aus Grauen über die unangenehme Affaire einen Roman Geldkomplex. Ihr Sohn, der noch heute [1923] in Askona wohnt, soll nach ihrem Tode [1918] das Geld geerbt haben; aber da sich das Geld in Rußland befindet, wird er nicht viel davon haben.“ (Emil Szittya: Das Kuriositäten-Kabinett. Konstanz: See-Verlag, 1923, S. 99 f.)

Was mich persönlich noch an der Geschichte interessieren könnte, das wäre eine Fußnote zur Geschichte der Gräfin, die Geschichte ihres verzärtelten, über alles geliebten, 1897 geborenen Sohnes – ist er doch der Prototyp jener Heerscharen im Zuge der Emanzipation vaterlos gebliebenen, von befreiten Müttern alleinerzogenen, verhätschelten Einzelsöhnen. Was ist aus ihrem „Bubi“, dem unehelich geborenen, vergötterten, maßlos „das Göttertier“ genannten Sohn Rolf geworden? Er lernte den Beruf des Photographen, heiratete 1923 die Lehrerin, Frauenrechtlerin, Sozialdemokratin und Redakteurin Else Reimann, war Mitte der 1920er-Jahre in Heidelberg als Gewerkschaftssekretär der freien Angestelltenverbände tätig, trennte sich bei der „Machtergreifung“ der Nazis von Frau und Kind und floh 1933 in die Tschechoslowakei, nahm seit Herbst 1936 auf Seiten der Sozialisten am Spanischen Bürgerkrieg teil, floh 1939 nach Algier und kehrte erst 1953 nach Deutschland zurück. Rolf von Reventlow starb am 12. Januar 1981 in München.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 7,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Frau A. Z. in Freising über.

[Das dekorative Initial der Autorin im Titelbild, vom Einbanddeckel der hier veräußerten Ausgabe, stammt von Werner Rebhuhn.]

Artikel-Nr. 0013-0291

Tuesday, 26. October 2010Schopenhauer, Arthur: Vorlesung über Die gesammte Philosophie | d. i. Die Lehre vom Wesen der Welt und von dem menschlichen Geiste. In vier Theilen. Erster Theil. Theorie des gesammten Vorstellens, Denkens und Erkennens. 1820. Zusammen mit: Probevorlesung (1820) | Lobrede (1820) | Dianoiologie (1821). A. d. handschriftlichen Nachlaß. Hrsg. u. eingel. v. Volker Spierling. – München: R. Piper, 1986. – 573 & 3 S., 19,0 x 12,1 cm, Okt. – Sauber u. kaum gelesen. – Erste Aufl. dieser Taschenbuchausg. – ‘Serie Piper’, Bd. 498. – ISBN: 3-492-00798-8.

Das ist nun wirklich merkwürdig, ein Fall wie aus Paul Kammerers Buch Das Gesetz der Serie. Gestern bestellte ein Kunde aus Kiel den dritten Band aus der vierbändigen Taschenbuch-Ausgabe der Berliner Vorlesungen von Arthur Schopenhauer von 1820/21, die Metaphysik des Schönen – und heute nun möchte ein Kunde aus Wien den ersten Band haben. (Die Bände zwei und vier hatte ich bereits im Juli nach Bergisch Gladbach verkauft.) Man möchte fast meinen, dass vorgestern das Philosophische Quartett mit dem Schopenhauer-Biographen Rüdiger Safranski getagt und dieser ein paar eingängige Sätze über die vergriffenen Vorlesungs-Skripte fallen gelassen hat.

An einer Stelle des (leider nicht durch Register erschlossenen) Buches unterscheidet der bittere Pessimist mit Bezug auf Machiavelli und Hesiod drei Arten von Köpfen: die große Mehrheit jener, die bloß im Dunklen herumtappen und nur das Vorgepredigte nachbeten können; eine wesentlich kleinere Zahl jener, die immerhin Urteilskraft haben, zwischen Wahrem und Falschem zu unterscheiden; und schließlich die überaus seltenen Köpfe, die ganz eigenständig „etwas ausfinden, erfinden, erdenken“ können, mithin über „schöpferische Denkkraft“ gebieten.

Ich stelle mir gerade vor, wohin es mit uns gekommen wäre, wenn es sich geradezu umgekehrt verhielte und die Mehrzahl unserer Population schon immer – oder doch immerhin ab einem gewissen Umschlagpunkt unserer Evolution – mit schöpferischer Denkkraft versehen wäre. Die chaotischen Bilder, die sich mir da aufdrängen, sind keineswegs erfreulich. Ich muss an die Kindergärtnerin denken, die sich beklagte, dass ihr Arbeitsalltag mit der neuen Gruppe kaum noch zu ertragen sei, weil sie „einfach zu viele Kreative“ dabei hätte.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 51,50 Euro geht dieses Buch in den Besitz von W. K. in Wien über.

[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt des Umschlags von Federico Luci unter Verwendung des Gemäldes Kreidefelsen auf Rügen von Caspar David Friedrich (nach 1818), das im Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten in Winterthur aufbewahrt wird.]

Artikel-Nr. 0012-0293

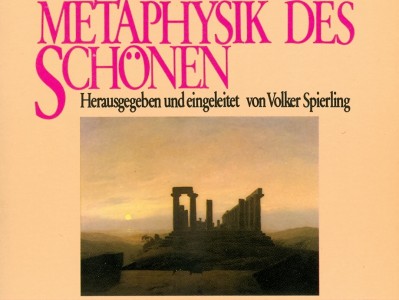

Tuesday, 26. October 2010Schopenhauer, Arthur: Metaphysik des Schönen. Philosophische Vorlesungen Teil III. A. d. handschriftlichen Nachlaß. Hrsg. u. eingel. v. Volker Spierling. 1820. München: R. Piper, 1985. – 229 & 11 S., 19,0 x 12,1 cm, Okt. – Sauber u. ungelesen. – Erste Aufl. dieser Taschenbuchausg. – ‘Serie Piper’, Bd. 415. – ISBN: 3-492-00798-8.

Schopenhauer erweist sich besonders auch in seinen Vorlesungen als ein Meister der Begriffsbestimmungen (Definitionen). Die bis ins letzte Komma ausgereiften Satzgebilde führen uns Schritt für Schritt, oder vielleicht noch genauer: Schnitt um Schnitt an den Kern des zu begrenzenden Gegenstands. Ein Beispiel? Nach Schopenhauer „besteht Genialität in der Fähigkeit sich rein anschauend zu verhalten, sich in die Anschauung zu verlieren, und die Erkenntniß, welche ursprünglich nur zum Dienste des Willens da ist, diesem Dienste zu entziehn, d. h. sein Interesse, sein Wollen, seine Zwecke, ganz aus den Augen zu lassen, sonach seiner Persönlichkeit sich auf eine Zeit völlig zu entäußern, um nur noch übrig zu bleiben als rein erkennendes Subjekt, klares Weltauge: und zwar dieses alles nicht auf Augenblicke; sondern so anhaltend und mit so vieler Besonnenheit, als nöthig ist, um das Aufgefaßte durch überlegte Kunst zu wiederholen, und (wie Göthe sagt [Faust I, Verse 348-349]) ,was in schwankender Erscheinung schwebt zu befestigen in dauernden Gedanken‘ […].“ (S. 67 des hiermit veräußerten Buches.)

Man möchte fragen, ob es schon genügen soll, aus der Welt heraus in dieses klare Weltauge zu schauen? Oder ob man gar anstreben darf, aus diesem klaren Weltauge auf die Welt zu schauen? Und wird man, ist erst einmal der rein anschauende Blick gewagt und geglückt, jemals noch auf triviale, praktische, zweckdienliche Weise aus der Wäsche kucken können? Nicht ohne Grund verbindet Schopenhauer ja diese Art Anschauung mit dem Verlust seiner selbst.

Gerade einmal fünf Studenten hörten sich 1920 diese Vorlesungen Schopenhauers in Berlin an, während bei seinem großen Kontrahenten Hegel der Hörsaal mit über 200 Studenten bis zum Bersten gefüllt war. Auch dieser „Philosophie-Star“ seiner Zeit hatte einen Begriff von Genie, mit dem er sich ganz konventionell auf „Göttlichkeit“ und „Erhabenheit“ ausruhte. Wenig inspiriert, so könnte man urteilen; eine auf den Hund gekommene Philosophie, die sich die Begeisterung nicht einmal verbieten muss, weil sie schlicht keine hat.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 33,35 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Herrn M. M. in Kiel über.

[Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt des Umschlags von Federico Luci unter Verwendung des Gemäldes Junotempel von Caspar David Friedrich (um 1828-1830), das in der Hamburger Kunsthalle aufbewahrt wird.]

Artikel-Nr. 0011-0472

Friday, 22. October 2010Tüngel, Richard / Hans Rudolf Berndorff: Stunde Null. Deutschland unter den Besatzungsmächten. Mit einem Essay von Laszlo F. Földenyi. Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2004. – 440 S., 21,5 x 12,6 cm, OPb. m. OSchU. – Neuwertig. – Die Erstausgabe ersch. zuerst 1958 bei Christian Wegner in Hamburg u. d. T. Auf dem Bauche sollst du kriechen… Deutschland unter den Besatzungsmächten. – ISBN: 3-88221-809-6.

Eins der ersten Bücher, die nach dem Generationswechsel im Verlag Matthes & Seitz und dem Umzug von München nach Berlin erschienen sind. Ehrlich gesagt habe ich mir damals für den nun modisch unter „Matthes & Seitz Berlin“ firmierenden Verlag keine Zukunft ausmalen können. Mittlerweile ist eine beeindruckende Backlist zu bestaunen, der die gerade erst in Angriff genommene Jean-Henri-Fabre-Werkausgabe vielleicht einmal die Krone aufsetzen wird.

Das Buch von Tüngel und Berndorff interessierte mich ursprünglich, weil ich es im Vergleich zu anderen „Trümmergeschichten“ lesen wollte, neben Büchern wie Tage des Überlebens von Margret Boveri oder Der Untergang von Hans Erich Nossack. Meine Eltern, Jahrgang 1926 bzw. 1928, schwiegen sich über ihre Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegserlebnisse aus, von ein paar eher komischen Anekdoten aus dem Luftschutzkeller, oder von Hamsterfahrten ins Sauer- oder Münsterland abgesehen. Gern wird für dieses Beschweigen der Vergangenheit vereinfachend der Begriff „Verdrängung“ bemüht. Es mag sein, dass man das Verschweigen schrecklicher Tatsachen und Erlebnisse durch die Täter als Verdrängung bezeichnen kann. Meine Eltern aber waren zur Tatzeit zu jung, um in schuldhafte Verstrickung geraten zu können. Das macht sie nicht besser als ihre schuldig gewordenen Landsleute, sie hatten nur einfach Glück – soweit man von Glück sprechen kann, wenn einen das Schicksal nicht zum Täter, sondern „nur“ zum Opfer bestimmt. Hier kann ich mich, einmaliger Fall einer unwahrscheinlichen Annäherung, sogar ausnahmsweise an die Seite Helmut Kohls stellen, der zur Rechtfertigung seines umstrittenen Kanzlerworts sagte: „Die Gnade der späten Geburt ist nicht das moralische Verdienst meiner Generation, der Verstrickung in Schuld entgangen zu sein. Gnade meint hier nichts weiter als den Zufall des Geburtsdatums.“ (Bloß weiß der Ex-Kanzler im Unterschied zu mir nicht, dass er nicht weiß, wovon er spricht, wenn er Zufall sagt.) Insofern erkläre ich mir die Verschwiegenheit meiner Eltern über ihre doch gewiss abenteuerliche und lehrreiche Kindheit in der Nazizeit und Jugend im Krieg hauptsächlich mit ihrer fürsorglichen Rücksichtnahme auf uns doch in eine ganz andere, friedvolle Zeit hineingeborenen, unschuldigen Kinder. (Dass eine vermeintlich angestrebte „Verdrängung“ bei meinen Eltern ohnehin zu keinem Erfolg führte, das sah ich zum Beispiel daran, wie meine Mutter bei den in den 1960er-Jahren noch oblogatorischen Probealarmen aus der Fassung geriet; oder besonders pointiert daran, dass mein scheinbar kerngesunder Vater, 24 Jahre nach Kriegsende, gerade mal 43 Jahre alt, urplötzlich an einem Leberleiden krepierte, das er sich in britischer Kriegsgefangenschaft „geholt“ hatte.)

Das hiermit verabschiedete Buch erfüllte nur am Rande meine Erwartungen, den alltäglichen Geruch und Geschmack jener Jahre um 1945 in Deutschland besser spüren zu können. Sein Hauptgegenstand ist nicht die sinnliche Realität der Stunde Null, sondern (schon wieder!) die intellektuelle Konstruktion, die zwar provisorische, aber doch energisch betriebene Renovierung zivilisierter Verhältnisse in Politik, Wirtschaft, Technik und Kultur aus der Sicht zweier Presseleute. Wenn ich es dennoch mit Interesse gelesen habe, war es vermutlich die erst im Laufe der Lektüre erwachende Anteilnahme an der Lage von Besiegten unterm Joch siegreicher Invasoren.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 10,10 Euro geht dieses Buch in den Besitz von I. H. v. V. in Hannover über.

[Titelbild vom Schutzumschlag des besprochenen Buches: Der Goetheforscher Ernst Beutler mit seinem Sohn in der Ruine des Frankfurter Goethe-Hauses, Sommer 1945. – Übrigens habe ich das heute verkaufte Buch auch schon einmal unmittelbar nach meiner Lektüre hier gewürdigt.]

Artikel-Nr. 0010-1416

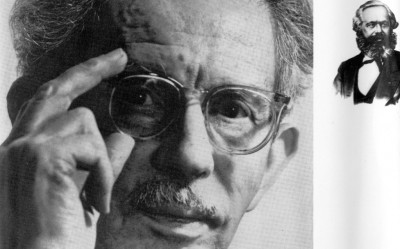

Wednesday, 20. October 2010Friedenthal, Richard: Karl Marx. Sein Leben und seine Zeit. München / Zürich: R. Piper Verlag, 1981. – 652 & 4 S. u. 16 unpag. Kunstdruck-Taf. m. 27 Abb. & 6 weitere Abb. im Text, 21,9 x 13,7 cm, OLw. m. OschU. – Rückentitel etwas abgeblättert, feiner Namenszug u. Datum auf Schmutztitel, Schnitt wenig angestaubt, leicht muffig. – Erstausgabe. – 1. bis 15. Tsd. – ISBN: 3-492-02713-X.

Wenn es mehr solcher Enzyklopädisten wie Richard Friedenthal gegeben hätte, dann hätten vermutlich die papierenen Enzyklopädien den Kampf gegen Wikipedia & Co. nicht so schnell verloren. Die Verlage für solche Nachschlagewerke, wie hierzulande Brockhaus und Meyer, in Frankreich Larousse, im englischsprachigen Raum der Verlag der Encyclopædia Britannica, haben in den vergangenen Jahrzehnten ihr Heil in immer umfangreicheren, schmuckvolleren – und unpraktischeren Lexika gesucht. Friedenthal ist 1932 im Auftrag des Berliner Knaur-Verlags genau in die entgegengesetzte Richtung marschiert. Sein Konversationslexikon in einem [!] Band verzeichnete „nur“ 35.000 Stichworte auf knapp tausend zweispaltigen Seiten. Und doch kann man noch heute mit diesem kaum ein Pfund schweren Büchlein die erstaunliche Erfahrung machen, dass es – die Aktualität mal außen vor gelassen – fast immer genau das verrät, was man zu wissen wünscht. Wenn man sich dazu noch vergegenwärtigt, dass dieses überaus erfolgreiche Wissenskompendium im Manteltaschenformat das Werk eines einzigen Mannes war, wo in der Zeit des Niedergangs der vorgenannten Protzlexika ganze Heerscharen von Fachgelehrten beschäftigt werden mussten und dennoch nicht deren schließlichen Untergang verhindern konnten, dann muss man neugierig werden und sich fragen, was für ein stupend gebildeter und blitzgescheiter Mann dieser Richard Friedenthal gewesen sein muss! [Das Titelbild zeigt den Ausschnitt eines Porträtfotos von Richard Friedenthal von Rosemarie Clausen, vom rückwärtigen Umschlag des hier veräußerten Buches.]

1938 entkam der Jude Friedenthal gerade noch rechtzeitig vor den Nazis nach England. Ich weiß nicht mehr, wo ich ’s gelesen habe, vielleicht in einem Brief Friedenthals an Stefan Zweig, aber es ist mir unauslöschlich haften geblieben, dass er zwischen den Seiten der Bücher in seiner umfangreichen Bibliothek, die er ins Exil gerettet hatte, immer wieder Spuren von Putz und Geröll entdeckte, die von einem der schrecklichen „Baedeker bombings“ der „Krauts“ herrührten – der Deutschen also, die anhand präziser Pläne in den Baedeker-Reiseführern bis weit ins britische Hinterland hinein als Vergeltungsmaßnahme für den alliierten Angriff auf Lübeck im März 1942 ihren tödlichen Bombenhagel hinabregnen ließen. (Solcherlei Kleinigkeiten merkt man sich halt, wenn man 17 lange Jahre in der nun nicht mehr existierenden Buchhandlung gleichen Namens in Essen gearbeitet hat.)

Dass aber der Autor des Lexikons seinen bis heute nicht verblassten Nachruhm einer weiteren literarischen Großtat verdankt, nämlich seinen vielleicht nicht ,definitiven‘, aber doch immerhin auch heute noch gut zu lesenden Biographien von Goethe (1963), Luther (1967), Jan Hus (1972) und schließlich Karl Marx (1981), das ist schon staunenswert. Und erstaunlich auch, dass der Piper-Verlag damals gleich bei der ersten Auflage mit 30.000 Stück auftrumpfte! Heute, zwanzig Jahre nach der Niederlage des kommunistischen Machtblocks, würde er sich vermutlich nur noch ein Zehntel zutrauen. Jetzt, da ich das dicke Buch wieder zur Hand nehme, um es versandfertig zu machen, überkommt mich fast Lust, es noch einmal zu lesen. Aber nein, es ist verkauft, und damit Schluss!

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 12,10 Euro geht dieses Buch in den Besitz von Herrn A. T. in Mecklenburg-Vorpommern über.

Artikel-Nr. 0009-0498

Saturday, 16. October 2010Koestler, Arthur: Die Gladiatoren / Sonnenfinsternis / Ein Mann springt in die Tiefe. Drei Romane. M. e. Nachw. d. Autors. Bern / Stuttgart / Wien: Alfred Scherz Verlag, 1960. – 701 & 3 S., 20,7 x 13,3 cm, OLw. m. Deckel- u. Rückenprägung. – Umschlag m. kleinen Randläsionen, Papier altersbedingt gebräunt. – Erste Ausgabe dieser Zusammenstellung mit dem Nachwort. – Die engl. Originalausgaben erschienen u. d. T. The Gladiators (1939), Darkness at Noon (1940) und Arrival and Departure (1943).

Dieses Buch bekam ich vor ein paar Jahren mal von einem über 90-jährigen Herrn geschenkt, der mittlerweile verstorben ist. Er war zeitlebens sehr kulturbeflissen, allerdings galt seine große Liebe eher dem Theater. Zugleich war er sehr sparsam und liebte es, kleine Gefälligkeiten, um die er mich und andere bat, statt mit Geld mit kleinen Geschenken zu entlohnen, wenn eben möglich aus dem scheinbar unerschöpflichen Fundus seines eigenen Krimskrams, ihm selbst unwillkommene Geschenke, für die er angestrengt nach dankbaren Abnehmern suchte. Das klingt nun vielleicht abschätzig, so meine ich es aber keineswegs. Vielmehr hatten diese originellen Kompensationen auch etwas sehr Rührendes, steckte doch immer viel Nachdenken und Kombinieren dahinter. Nach Arthur Koestler hatte er mich einmal völlig ohne jeden erkennbaren Zusammenhang gefragt: Ob ich den denn kennte, was ich von ihm gelesen hätte, was ich von ihm hielte? Da dachte ich gleich: ,Nachtijall, ick hör dir trappsen!‘ Und richtig, ein paar Wochen später kam er mit der dicken Schwarte, drei Romane in einem Band, um die Ecke. [Das Titelbild zeigt die Initialen des Autors im vorderen Einbanddeckel.] Das war insofern eine kleine Enttäuschung, als ich sowohl Die Gladiatoren als auch Sonnenfinsternis in wenn nicht schönen, so doch originellen Einzelausgaben bereits besaß. Na gut, geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul. Und da ich schon dabei bin, Redewendungen vom laufenden Meter abzuspulen, hier gleich die nächste: Ich machte gute Miene zu bösem Spiel.

Der Name Koestler begegnete mir zum ersten Mal, als ich mich für den Spanischen Bürgerkrieg (Juli 1936 bis April 1938) interessierte, auf der Suche nach den wenigen Beispielen gelebter Utopie, nach einer Welt ohne Herren und Knechte, ohne Eigentum und Diebstahl, buddelnd nach dem Strand unterm Pflaster, nach der verlorenen Zeit, als das Wünschen wenn nicht geholfen, so doch immerhin gelindert hat, nämlich den Schmerz über das verlorene Paradies. Arthur Koestler gefiel mir in diesem Zusammenhang insbesondere wegen seiner schillernden Widersprüchlichkeit. In diesem Zusammenhang will ich nicht wieder das berühmte Wort von Conrad Ferdinand Meyer über den Menschen im Widerspruch zitieren, sondern zur Abwechslung mal Pier Paolo Pasolini, der wusste „wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein.“ Dessen Beispiel zeigt ja, dass die Konsequenz eines nach Gewaltlosigkeit strebenden Revolutionärs schließlich in den gewaltsamen Tod führen muss. Wenn Koestler sein Engagement als Kriegsberichterstatter auf Seiten der Republikaner (nicht der Anarchisten um Buenaventura Durutti) im Spanischen Bürgerkrieg überlebt hat, war das wohl mehr Glück als Verstand. Ein Vaterland hat der aus Ungarn stammende Österreicher, deutschsprachige Sohn eines jüdischen Industriellen, der zudem in Englisch und Französisch schrieb, nie gehabt, nicht gekannt und kaum gewollt. Meine ganz große Verehrung für Arthur Koestler setzte aber viel später ein und hatte völlig andere Ursprünge, auf die ich später, anlässlich des Verkaufs anderer seiner Bücher aus meiner Bibliothek, sicher noch einmal zu sprechen kommen werde. (Vorausgesetzt, sie finden einen Käufer.)

Den dritten der hier versammelten Romane, Ein Mann springt in die Tiefe, hätte ich vielleicht doch gern einmal gelesen. Jedenfalls ist der Anfang – und ich bin ein Spezialist für die Ästhetik und Magie von Romananfängen – mindestens überdurchschnittlich gut gelungen: „Na, dann los, dachte der junge Mann, beugte den Oberkörper unbeholfen vor und sprang – es sah mehr nach einem Unfall als nach Absicht aus – in die Tiefe.“ (Ich nenne in meiner ewigen Hitliste der besten Romananfänge gegenwärtig nur 97 besser gelungene!)

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 52,10 Euro geht dieses Buch in den Besitz von M. Sch. in Berlin über.

Artikel-Nr. 0008-1100

Thursday, 14. October 2010Guha, Anton Andreas: Ende. Tagebuch aus dem 3. Weltkrieg. Königstein/Ts.: Athenäum Verlag, 1983. – 181 & 3 S., 20,4 x 12,5 cm, Okt. – Einband knickspurig, unten von Kinderzähnen benagt, aber problemlos noch lesbar. – Erstausgabe. – ISBN 3-7610-8279-7.

Erinnern wir uns. Im April des Jahres 1983 stoppte das Bundesverfassungsgericht mit einer einstweiligen Verfügung die seit dem Vorjahr geplante Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland und knickte so vor der an Massenhysterie grenzenden Paranoia weiter Teile der aufgeklärten Bevölkerung ein. Man darf aber nicht vergessen, dass damals noch längst kein Gorbatschow in Sicht war, um Perestroika und Glasnost auszurufen und den auf mehr oder weniger kleiner Flamme köchelnden kalten Krieg abzulöschen. Die neue Seuche AIDS wurde wenig später durch einen Spiegel-Artikel, den ich auf dem Wartestuhl eines Friseursalons an der Alfredstraße las, salonfähig in den Fluren der Gesellschaft des Spektakels (Guy Debord). Steckte nicht am Ende gar der Papst hinter dieser neuen Pest, die vorwiegend Schwule und promiske Lebeleute betraf? (Johannes Paul II. hatte aber doch gerade erst Galileo Galilei rehabilitiert. Vielleicht bloß zur Tarnung?) Am 22. Oktober versammelten sich im Bonner Hofgarten Hunderttausende, um für Frieden und Abrüstung und gegen den NATO-Doppelbeschluss zu demonstrieren. Insgesamt etwa 1,3 Millionen Menschen bekundeten in der Bundesrepublik Deutschland an diesem Tag ihre Abneigung gegen die Nachrüstung. Dieses Datum markiert somit den Siedepunkt der als „Heißer Herbst“ bekannte gewordenen Jahreszeit 1983.

Insofern wird das hiermit verscherbelte Buch erkennbar als ein typischer „Wellenreiter“. Gut gemeint, aber doch im Rückblick bloß noch komisch: „Die gefährlichste Nachricht aber aus Saudi-Arabien: Die US-Verbände der schnellen Eingreiftruppe sollen so gut wie aufgerieben worden sein. Die Sowjets haben die besseren Nachschubverbindungen. Amerikanische Entsatzversuche aus Stützpunkten in Oman und Somalia scheiterten. Viele Erdölfelder stehen in Flammen.“ (S. 130) Und auf dem hinteren Deckel lesen wir heute staunend: „Chaos, Panik, Durst, Tod, Auflösung aller sozialen Ordnung, in der Luft Millionen Tonnen Staub und Asche. Die Staubpartikel sind Träger der radioaktiven Strahlung, der nichts und niemand entgehen kann.“

Das Buch kommt ja als Tagebuch daher. Und weil mich Tagebücher aller Art, selbst fiktive, zunehmend interessieren, werde ich mir wohl bei Gelegenheit ein Ersatzexemplar zulegen müssen, wenn eben möglich ohne die hier zu beklagenden Kinderzahnbisse [s. Titelbild]. Die Kinder, die diesen Schaden anrichteten, sind mittlerweile vermutlich schon groß und würden sich wundern, wenn sie wüssten, welche Sorgen sich ihre Eltern Mitte der 1980er-Jahre um ihre Zukunft gemacht haben.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch in den Besitz Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.

Artikel-Nr. 0007-0086

Thursday, 14. October 2010Weiss, Ernst: Der Aristokrat. Boëtius von Orlamünde. Roman. Hamburg: Claassen Verlag, 1966. – 229 & 3 S., 20,5 x 12,8 cm, OLw. m. aufgeklebtem Rückenetikett, Fadenheftung. – Einband und Kopfschnitt fleckig, ohne den Umschlag. – Erste Auflage der Neuausgabe. – Die Erstausgabe erschien 1928 u. d. T. Boëtius von Orlamünde (W.-G.², 22).

Bei manchen Büchern vermag ich die Motive, die mich vor langer Zeit zu ihrem Kauf verführten, nicht mehr vollständig zu ergründen. So in diesem Fall. Es muss da am 25. Februar 1982 mehreres zusammengekommen sein, um mir im Antiquariat der Stern-Buchhandlung in Düsseldorf die sechs Mark aus dem Portemonnaie zu kitzeln, die das wenig ansehnliche Buch kostete. Witzig übrigens der mehrstufige Preisverfall, wie er im hinteren Deckel ablesbar ist [s. Titelbild]. Ich habe diese Entwertungskaskade extra nicht ausradiert, denn sie verrät ja einiges über die Verkäuflichkeit des als schwierig verschrienen Autors Ernst Weiss. Wenn man nach ihm die Hand ausstreckt, bekommt man von Kennern schon mal zu hören: „Ernst Weiss? Das wollen Sie sich antun? Aber dann lesen Sie doch lieber gleich Musil!“

Robert Musil kannte ich allerdings schon vergleichsweise wie meine staubige linke Westentasche, Anfang der 1980er-Jahre, wenngleich ich in seinem MoE auch im dritten Anlauf nach einem guten Drittel steckenblieb. Ernst Weiss war mir aufgefallen als Mentor und Geliebter der Rahel Sanzara, deren Roman Das verlorene Kind (1926) ich ebenfalls im Angebot habe. (Ernst Weiss soll zu diesem Buch einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet haben, weshalb er unter W.-G.², 20 als Mitverfasser gelistet ist.) Gut möglich ist allerdings auch, dass ich mich durch den ja nicht ganz üblen Anfang des Buches verführen ließ, und der geht so: „Ich heiße Boëtius Maria Dagobert von Orlamünde, oder besser gesagt, ich nenne mich Orlamünde. Das historische Geschlecht derer von Orlamünde ist im 16. Jahrhundert ausgestorben. Orlamünde ist also hier bloß ein Name. Ich entstamme einem anderen uradeligen Geschlecht, das ich nicht nennen will. Trotz meines hochklingenden Namens bin ich nicht viel. Auch meine Eltern lebten in den erbärmlichsten Verhältnissen. Wußten sie es? Täuschten sie sich? Sie besaßen noch Reste früheren Glanzes, aber sie hungerten, und unser alter Diener David mit ihnen.“ – Ich glaube nachträglich, dass mein Kaufentschluss spätestens nach dem mit „Trotz“ beginnenden Satz, den man sich ja nicht oft genug auf der Zunge zergehen lassen kann, unrevidierbar war.

Was macht der Hinterkopf? Der Hinterkopf sagt bei solch trivial häufigen Schriftstellernamen wie Mann, Walser, Roth oder eben Weiss, dass man doch den Heinrich nicht wegen der Prominenz seines Bruders Thomas vernachlässigen soll, den Robert aus dem Schatten von Martin und all die kleinen Pinscher namens Philip, Eugen, Di[e]ter, Jürgen oder Patrick wenigstens in ein mildes Funzellich treten lassen soll. So auch im Falle Weiss. Wir werden dem Peter seinen selbstzerstörerischen Opfermut niemals vergessen – aber was kann denn der erstgeborene Ernst dafür? Vielleicht wollte ich mit dem Kauf dieses Aristokraten-Romans dem Heiligen des Proletariats eins auswischen? Wenige Tage später, am 10. Mai 1982, ist Peter gestorben.

Bei Begleichung des Rechnungsbetrags in Höhe von 26,00 Euro geht dieses Buch (mit den drei gleichzeitig bestellten) in den Besitz von Herrn T. H. im thüringischen Rudolstadt über.

Artikel-Nr. 0006-0096

Thursday, 14. October 2010Die Geister des gelben Flusses. Chinesische Märchen. Aus dem Chinesischen und mit Anmerkungen von Richard Wilhelm. Mit einem Nachwort von Prof. Dshu Bai-Lan [in anderer Transkription Zhu Bailan] von der Nanking-Universität (d. i. Klara Blum). Rudolstadt: Greifenverlag, 1955. – 363 & 1 S. m. 8 ganzseitigen Abb., 19,5 x 13,0 cm, OLw., Fadenheftung. – Ohne den OschU. v. Hans Jordan. – Einband unfrisch. – Lizenzausgabe vom Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf für die DDR. – Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 384-220/11/55 – „Der Vertrieb nach Westberlin und Westdeutschland ist nicht gestattet.“ [Erfolgt nun aber doch, allen Restriktionen früherer Zeiten zum Trotz.] – Mit einer Widmung in Bleistiftschrift auf dem Vorsatz: „F. / l. Döchting | zum 15. 5. 1960 | herzlichst überreicht | von den | Parentes nominales [Nenneltern].“