Das Polgar-Programm steht. Ich habe aus den 424 Feuilletons der ersten drei Bände seiner Kleinen Schriften ganze 26 ausgewählt. Es war eine rechte Quälerei, immer wieder zu streichen und zu opfern. Und doch ist das ja immer noch zu viel, denn wollte ich übermorgen alle Texte lesen, käme wieder ein Drei-Stunden-Programm dabei heraus. So überlasse ich die Auswahl und Reihenfolge dem Zufall und der Tagesform des Publikums. Jeder Gast darf ein Los aus dem Zylinder ziehen: 26 Lose mit den Titeln der 26 Texte. Tatsächlich stehen 25 Namen auf der Gästeliste – das letzte Los bleibt dann für mich.

Ulla meint, ich müsse aber doch zu Beginn etwas über Alfred Polgar sagen, den kenne ja schließlich heute keiner mehr. Auch das noch! Ich habe soeben die Biographie von Ulrich Weinzierl ausgelesen (Alfred Polgar. Wien · München: Löcker Verlag, 1985), könnte insofern munter ein gutes Stündchen damit füllen, seine Lebensgeschichte herzuerzählen. Aber bringt das was? Trägt es zum Verständnis oder auch nur zum Genuss der Polgar’schen Erzählkleinodien bei? Wohl kaum. Außerdem schalten die meisten Zuhörer ab, wenn man ihnen Jahreszahlen um die Ohren haut.

Am ehesten geht’s noch so: Ich erzähle von meiner Großmutter mütterlicherseits, Luise Wilhelmine, geborene Leipe, verheiratete und geschiedene Heß, wieder verheiratete und verwitwete Koch, die im Oktober 2005 im gesegneten Alter von gerade 98 Jahren verstorben ist. Zehn Tage nach der Geburt meiner Oma wurde Polgar 34 Jahre alt. So gewinnt man doch ein viel deutlicheres Bild, wann der Mann gelebt hat und wie lang das schon her ist. Neben die Jahreszahlen in den obligatorischen biographischen Zeittafeln schreibe ich mir immer das Alter der Betreffenden. Diese subjektive Zahl sagt ja meist mehr als das objektive Jahr.

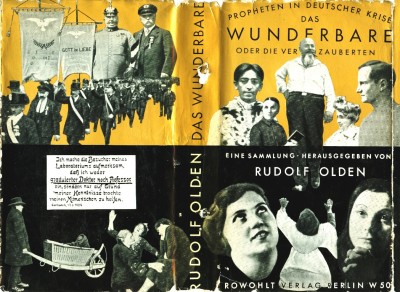

Alfred Polak, der sich erst mit 40 offiziell in Polgar umbenennen ließ, wurde am 17. Oktober 1873 als drittes Kind eines jüdischen Klavierlehrers in Wien geboren. Dort besuchte er die Volksschule und anschließend das Leopoldstädter Gymnasium bis zur Untertertia, die er (erfolglos) wiederholen musste, dann lustlos eine Handelsschule. Ein missratener Sohn. Mit 22 trat er in die Redaktion der Wiener Allgemeinen Zeitung ein und schrieb dort unter dem Pseudonym „Alfred von der Waz“, später als Alfred Polgar mit 29 für den Simplicissimus (München), mit 32 für die Berliner Schaubühne (ab 1918 Weltbühne). In seinem 36. Jahr erscheint sein erstes Buch. Den 1. Weltkrieg verbringt er als 41- bis 45-Jähriger im Kriegsarchiv in Wien. Danach sehr produktives Schaffen als Redakteur für verschiedene Zeitungen: mit 47 erste Beiträge zum Tage-Buch, mit 49 zum Tag und zum Morgen (alle Wien). Mit 52, mitten in den „Goldenen Zwanzigern“, verlegt Alfred Polgar seinen Arbeitsschwerpunkt nach Berlin, behält aber seine Wiener Mansarde als Zweitwohnsitz. Seine Feuilletons erscheinen u. a. im Berliner Tageblatt, seine Bücher im Rowohlt-Verlag Berlin. Als 56-Jähriger heiratet er Elise Loewy, geb. Müller (gen. „Lisl“). Noch in der Nacht des Reichstagsbrands verlässt der mittlerweile 59-Jährige Berlin in Richtung Prag, hält sich anschließend aber meist in Zürich auf. Dort Freundschaft mit Carl Seelig, der ihn vergeblich zu fördern sucht. Depression. Paris-Reise mit 62, später dort dauernder Aufenthalt. Mit 64 verliert er durch den „Anschluss“ Österreichs seinen Hauptwohnsitz in Wien, mit 65 die deutsche Staatsbürgerschaft, welche ihm doch erst kürzlich zwangsweise verliehen wurde. Mit 66 flieht er mit Lisl vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris nach Marseille und anschließend zu Fuß über die Pyrenäen nach Lissabon. Kurz vor seinem 67. Geburtstag trifft Polgar in New York ein und reist von dort aus weiter nach Hollywood, wo er mit wenig Erfolg als Drehbuchautor Fuß zu fassen sucht. Im Alter von 72 Jahren wird Alfred Polgar Bürger der Vereinigten Staaten. Mit 75 besucht er erstmals wieder und anschließend mehrfach Europa, mit Stationen in Paris, Zürich, Wien, Salzburg, München, Berlin und Rom. Am 24. April 1955 stirbt Polgar im Alter von 81 Jahren nach einem Kinobesuch in einem Hotelzimmer in Zürich.

Die „Abenteuer“ dieser Biographie, so scheint es, waren ausschließlich durch äußere Katastrophen bedingt: zwei Weltkriege, Vertreibung ins Exil, Armut und Entwurzelung. Wäre dies nicht „dazwischen gekommen“, hätte Alfred Polgar seine Welt, das Café Central in der Wiener Herrengasse 14, vermutlich nie verlassen. Er hätte dort Schach und Bridge gespielt, geistreiche Frauen wie Ea von Allesch umflirtet und seine unübertrefflich feinnervigen Theaterkritiken geschrieben – und wäre heute nahezu vergessen, wie Luise Wilhelmine, meine Oma.