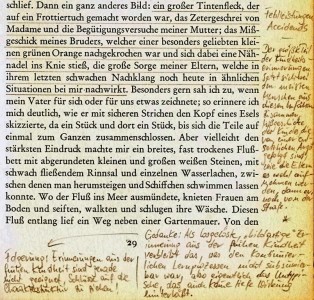

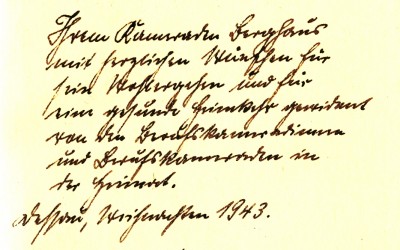

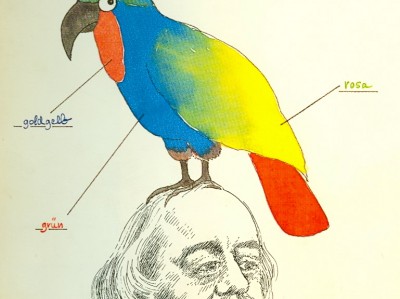

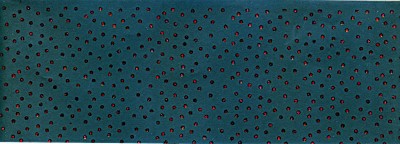

Ursprünglich hatte ich geplant, hier noch ein paar Bemerkungen über die losen ,Fundstücke‘ in alten Büchern zu machen, die man in Trödelkisten literaturferner Ramscher und in Kellerregalen oder Koffern auf Speichern verstorbener Onkel und Tanten findet: Notizzettel, Kalenderblätter, Fahrkarten, Fotos, Kinobilletts, Glanzbilder, Ansichts- und Visitenkarten, Briefe, Werbezettel und vielerlei mehr [s. Titelbild]. Meist sind diese papierenen Einleger wohl als Lesezeichen verwendet worden. Dann ist es interessant festzuhalten, zwischen welchen beiden Seiten genau man sie gefunden hat, denn das könnte Auskunft geben über einen Schwachpunkt des Buches, an dem beim früheren Leser das Interesse erlahmte. Vielleicht ist er ja aber auch über der Lektüre plötzlich verstorben? Doch auch das könnte schließlich ,literarische Gründe‘ gehabt haben, wer weiß … Diese waghalsige Spekulation lässt vielleicht ahnen, welche exotische Landschaft sich der Phantasie bei diesem Thema darbietet. Ich verkneife mir das Thema dennoch auf ein anderes Mal, denn eigentlich gehört solches Treibgut ja nicht wesentlich, sondern bloß zufällig zum Buch. Der Antiquar wird ein Fundstück nur dann im Buch belassen, wenn ein inhaltlicher Zusammenhang zu seiner vorübergehenden Unterkunft feststellbar ist, beispielsweise wenn es sich um eine Rezension des Buches handelt oder gar um einen Brief des Autors an den Leser. In allen anderen Fällen gehört es in den Papierkorb – oder in eine Kuriositätensammlung von der Art, wie ich sie tatsächlich seit langer Zeit zusammengetragen habe [s. die willkürlich zusammengestellten Kostproben im Titelbild].

Hier bleibt mir nur, zum Abschluss noch eine grundsätzliche Bemerkung über die Buchbeschreibung als warenkundliche Facharbeit des Altbuchhändlers loszuwerden.

Das Buch ist, wenn ich nicht sehr irre, das am höchsten diversifizierte Industrieprodukt der Warenwelt. So viele verschiedene Artikel, wie es von dieser Ware gibt, kann kein anderes Handelsgut auch nur annähernd vorweisen.

An dieser Stelle mache ich erst mal einen Absatz und atme tief durch, denn es lohnt sich vielleicht für den Leser, über diese möglicherweise gewagte Behauptung gründlich nachzudenken. – Gibt es nicht vielleicht doch ein serienmäßig hergestelltes Produkt, dessen Vielfalt in seiner Diversifikation das Buch in den Schatten stellt? Kleidungsstücke als Gattung würden mir am ehesten noch einfallen; oder vielleicht auch Nahrungs- und Arzneimittel? Hierbei fällt es aber doch schwer, um bei letztgenannten zu bleiben, eine Charge von der anderen zu unterscheiden, während die Unterschiede verschiedener Buchauflagen durchaus sinnfällig hervortreten können. Wesentlicher ist aber noch ein anderer Unterschied: Pharmazeutika und Lebensmittel sind Verbrauchsgüter mit einer mehr oder weniger kurzen Verfallsdauer. Und selbst Textilien nutzen sich ab, fallen den Motten zum Fraß, kommen aus der Mode und wandern spätestens nach ein paar Jahrzehnten in die Kleidersammlung und zuletzt in den Reißwolf. Barbaren, die Bücher in Altpapiercontainer werfen, sieht man in hiesigen Breiten hingegen eher selten.

Was folgt daraus? Die Zahl verschiedener Bücher auf Erden vermehrt sich ständig, denn auch die vor vielen Jahrzehnten erschienenen sind fast ausnahmslos noch existent, wenn nicht in allen einzelnen Exemplaren – dafür hat in Europa allein schon der Zweite Weltkrieg mit seinen Städtebombardements gesorgt –, so doch in etlichen Einzelstücken. Je größer die Auflage war, umso höher ist in aller Regel die Zahl der ,Überlebenden‘. Und je betagter diese Bücher sind, desto mehr unterscheiden sie sich voneinander, obwohl sie doch beim Verlassen der Buchfabrik einander ähnelten wie ein Ei dem anderen. Somit individualisiert die Zeit nun auch noch die einzelnen Exemplare ein und derselben Auflage, nämlich durch genau jene Spuren, die ich in den Folgen XI bis XVI dieses Kleinen Einmaleins der Buchbeschreibung aufgezählt habe. Vielleicht ist es insofern nicht zu gewagt zu sagen: Kein serienmäßig hergestelltes Ding auf dieser Welt verdient so sehr wie das Buch die Liebe und die Achtung des menschlichen Individuums, weil kein anderes ihm in seiner Einzigartigkeit so sehr entspricht.