Swift, den viele als Autor seines Gulliver kennen und den ich verehre wegen seines Modest Proposal, jener Jonathan Swift hat lange Zeit vor dem Erscheinen der genannten Meisterwerke, im zarten Alter von 32 Jahren eine Liste von Verhaltensweisen aufgestellt, die er unbedingt vermeiden wollte, wenn er einmal alt würde. (Ich verdanke den Hinweis auf diese Liste Shaun Usher, der sie vorgestern in seinen Lists of Note veröffentlichte.) Swift erweist sich schon hier als großer Menschenbeobachter und -kenner, indem er diesmal die Schwächen des Greisenalters aufs Korn nimmt. Unbestechlich und mit erbarmungsloser Härte nennt er sie beim Namen, all die Verschrobenheiten, Nachlässigkeiten und Albernheiten, die den Menschen auf abschüssigem Weg daran hindern, seine wirkliche Lage anzuerkennen und sich damit auszusöhnen, dass er längst nicht mehr auf der Höhe ist. Der junge Swift gelobt sich also, dass er dereinst nicht lüstern sein und keine junge Frau heiraten will, um sich eigene Jugendlichkeit und Attraktivität vorzuspielen; dass er nicht griesgrämig oder mürrisch oder misstrauisch sein will; dass er nicht ein und dieselbe Geschichte den gleichen Leuten wieder und wieder auftischen will; dass er seine Nächsten nicht mit unerbetenen Ratschlägen belästigen und sich nicht abfällig über moderne Bräuche, Moden oder Ansichten äußern will; dass er jungen Leuten gegenüber tolerant sein und ihre Scherze und Schwächen ertragen will; und dass er sein Ohr vor dem Gewäsch tratschender Dienstboden ebenso verschließen will wie vor den Schmeichelein junger Frauen. Aber er geht noch einen Schritt weiter, denn offenbar hat er sich gefragt, warum denn all die Alten, die er beobachtet und bei denen er die aufgelisteten Mängel festgestellt hat, diesen Mängeln in so großer Zahl zum Opfer fallen. Offenbar sind sie blind geworden für ihre eigenen Verfehlungen. Also baut er noch eine Zusatzregel in seine Liste ein, die da lautet: “To desire some good Friends to inform me w[h]ich of these Resolutions I break, or neglect, and wherein; and reform accordingly.” Und Swift wäre nicht Swift, der große Ironiker und Humanist, würde er nicht seinen strengen Moralkatalog mit der letzten Regel wieder auf menschliches Maß zurückstutzen: “Not to sett up for observing all these Rules; for fear I should observe none.” – Ganz groß!

Archive for the ‘Werke’ Category

Altersvorsorge

Saturday, 03. March 2012Außer Manuel

Saturday, 04. February 2012Etliche Jahre hindurch habe ich unregelmäßig immer mal wieder Reime geschmiedet, häufig zu festlichen Anlässen, aber auch für Widmungen in verschenkten Büchern, zur Belustigung meiner Kinder und sogar zur humorvollen Bereicherung von Reden meiner Arbeitgeber. Immer geschah dies unter einem Pseudonym, womit es eine besondere Bewandtnis hat, welche ich aber vorläufig nicht preisgeben möchte: Conrad Döbling. Neulich las ich in der FAZ (Nr. 240 v. 15. Oktober 2011, S. 36) die freundliche Besprechung eines Kinderbuchs voller schadenfroher Reime nach einem Muster, das auch Döbling zu eigenen Versuchen angeregt hätte. (Martin Schmitz-Kuhl u. Anke Kuhl: Alle Kinder. Leipzig 2011.) Die lustig-makabren Zweizeiler lauten etwa so:

Alle Kinder laufen ins Haus. Außer Fritz –

den trifft der Blitz.

Alle Kinder freuen sich des Lebens. Außer Torben –

der ist gestorben

Alle Kinder stehen am Abgrund. Außer Peter –

der geht noch ’n Meter.

Lang, lang ist es her, dass wir als Kinder diese beißenden Zweizeiler tauschten. Und besonders groß war der Spaß, wenn wir einen leibhaftigen Fritz oder Peter mit „seinem“ Spruch necken konnten. Ich erinnere mich nicht, dass meine Spielgefährten auch auf meinen ja damals eher seltenen Vornamen einen „Alle-Kinder“-Spruch parat gehabt hätten. Aber den kann ja Conrad Döbling jetzt nachtragen:

Alle Kinder fliehen vor dem Löwen. Außer Manuel –

der ist halt nicht so schnell.

Sammlers Bescheidenheit

Sunday, 25. December 2011In den letzten Jahren habe ich das Interview als eine vollwertige literarische Kunstform entdeckt; was natürlich keineswegs bedeutet, dass nun Interviews, wie sie mit den langweiligen Prominenzen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltungsindustrie geführt und alltäglich in den Zeitungen und Magazinen veröffentlicht werden, per se schon Kunstwerke sind, die die Beachtung einer gebildeten Leserschaft und die Beurteilung der professionellen Kritik verdienten. Aber es gibt doch in diesem ohrenbetäubenden Allerweltspalaver immer wieder einmal Kleinodien des Gesprächs, der Befragung, die es verdienen, in eine Textsammlung der literarischen Meisterwerke aller Gattungen und Sprachen aufgenommen zu werden. Einige Interviews des im April dieses Jahres gestorbenen André Müller sind darunter; manche in der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review erschienene Autorengespräche; und viele verstreut veröffentlichte Einzelstücke, die ich hier und dort im Laufe von Jahrzehnten zusammengetragen habe, eine Sammlung, die es dringend nötig hat, gesichtet und ausgedünnt zu werden. Unbedingt würde ich die Gespräche hinzurechnen, die Osvaldo Ferrari 1984 bis 1986 in Genf mit Jorge Luis Borges geführt hat. Leider gibt es bisher nur eine Auswahl in deutscher Übersetzung (von Gisbert Haefs). Natürlich müssten aber auch Interviews mit jenen Unbekannten vertreten sein, die weniger durch ihren erlauchten Geist, durch ihre Beiträge zu Kunst und Wissenschaft unser Interesse verdienen, sondern allein durch das wahrhaftige Bekenntnis zu ihrem einfachen Leben, mit einem Wort: durch ihre Authentizität. Hier denke ich an Hubert Fichtes Interviews aus dem Palais d‘Amour oder die langen Interviews per brieflicher Befragung, die Paul Moor mit Jürgen Bartsch im Gefängnis geführt hat, um nur zwei Beispiele zu nennen, die mich nachhaltig geprägt haben. Natürlich gehören auch Verhöre hinzu, die Befragungen von Tätern und Zeugen vor Gericht. Zuletzt würde vielleicht ein tausendstimmiges Oratorium aus Fragen und Antworten dabei herauskommen, zwischen Himmel und Hölle, ohne Anfang und Ende. Alles Gerede mündete dann in diesen einen polyphonen Gesang, wie Mallarmé erklärt hat: „Tout au monde existe pour aboutir à un livre“, was Borges 1951 zum Motto seines Essays Vom Bücherkult machte, woran ihn Ferrari in einem seiner Interviews erinnerte. (Vgl. Lesen ist denken mit fremdem Gehirn. Zürich: Arche Verlag, 1990, S. 89.) – Vielleicht hätte ich mich doch mit dem ehrbaren Handwerk des Anthologisten bescheiden sollen, statt mich dazu berufen zu fühlen, selbst zu schreiben?

Herr und Frau N.

Saturday, 24. December 2011Vielleicht ist ja die zukunftsträchtigste Ausbeute des zu Ende gehenden Jahres unsere gemeinsame Idee zu einem Figurentheater. Sie wurde erst vor wenigen Wochen auf einem Waldspaziergang geboren. Der Plan sieht vor, dass nur zwei Puppen, Herr N. und Frau N., auf der Bühne agieren; ein älteres Ehepaar, das uns beide verkörpert, aber natürlich ins Maskenhafte übertrieben. Wir entwickeln eine Vielzahl von kurzen Szenen, die nahezu beliebig zusammengestellt werden können. Vorstellbar ist, dass es Szenen für reines Kinderpublikum und solche für Erwachsene gibt, aber auch einige, die sich für eine gemischte Zuschauerschar eignen. Die Kulisse ist immer dieselbe: das Interieur einer guten Stube mit Koch- und Schlafgelegenheit. Ein Fenster öffnet den Blick zur Außenwelt. Die Puppen sollten vielleicht Marionetten sein, weil diese mehr Bewegungsmöglichkeiten bieten als Hand- oder Stabpuppen. Damit stehen wir allerdings rein technisch vor einer anspruchsvollen Aufgabe, denn auf diesem Feld sind wir absolute Neulinge. – Eben da ich dies schreibe fällt mir ein, dass wir unsere Szenen natürlich auch peu à peu bei YouTube online stellen könnten. Die Aufgabenverteilung entspricht unseren Kompetenzen. Ich entwickle die Dramaturgie, schreibe die Dialoge, meine Gefährtin ist für die Puppen, die Kulissen, das Interieur zuständig. Aber natürlich wird das gesamte Projekt in erster Linie ein Gemeinschaftswerk, bei dem wir uns gegenseitig anregen und voranbringen. Ach, welch zauberhafter Traum!

Zufall fleischgeworden

Friday, 23. December 2011In den letzten Wochen plagte mich erneut der Gedanke, nun vielleicht doch ein wenig Zeit darauf zu verwenden, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aber warum? Weil ich zufällig wieder einmal in dem so sehr erheiternden Buch von Luke Rhinehart gelesen hatte, das ich vor 37 Jahren entdeckte und das meinen Lebensgang wenn nicht bestimmt, so doch in einem kleinen, aber feinen Moment beeinflusst hat. Und dort steht gleich im Vorwort der Satz: „Ich erzähle meine Lebensgeschichte aus jenem bescheidenen Grund, der bisher noch jeden Autobiographen zur Arbeit gedrängt hat: der Welt zu beweisen, daß ich ein großer Mann bin.“ (Der Würfler. A. d. Am. v. Franz Scharpfender. Wien, München, Zürich: Verlag Fritz Molden, 1972, S. 10.) Na, so bescheiden wie Rhinehart bin ich gerade nicht. Ich würde verlangen, dass ich mir durch das Aufschreiben meiner Lebensgeschichte selbst beweisen könnte, mein Leben nicht verfehlt zu haben. Und damit ich mir bei diesem Versuch nicht fortwährend etwas in die Tasche lügen könnte, würde ich mir einen unbefangenen und unbestechlichen Leser vorstellen, der schließlich über diese Frage zu entscheiden hätte. Keinen geringeren als dich.

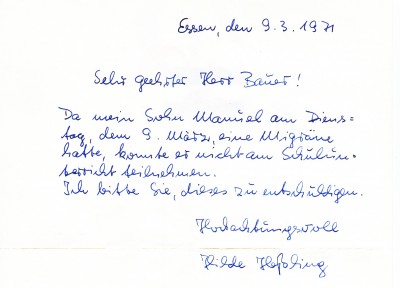

An Bauer, 9. März 1971

Wednesday, 27. July 2011Für ein Fernbleiben vom Unterricht mussten wir eine Entschuldigung der Eltern beibringen. Ich fehlte relativ häufig, aber fast immer nur für einen Tag und dann stets aus dem gleichen Grund: Migräne. Dieser Entschuldigungsgrund entsprach manchmal den Tatsachen, war aber häufig auch vorgeschoben, weil ich mich vor einer Klassenarbeit drücken wollte, für die ich nicht gelernt hatte; oder weil ich einen langweiligen Schultag lieber gegen einen viel unterhaltsameren im Bett tauschen wollte, lesend und phantasierend.

Nach dem frühen Tod meines Vaters im Sommer 1969 war es Aufgabe meiner Mutter, die Entschuldigungsbriefe zu verfassen. Wenn ich mich nicht täusche, hatten sie immer den gleichen Wortlaut – und den hatte sie buchstabengetreu von meinem Vater übernommen.

Ich erinnere mich, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Aber das starke Analgetikum, das ich vom Arzt verschrieben bekam und dessen euphorisierende Wirkung ich bald schätzen lernte, vertrieb nicht nur den Schmerz, sondern auch die Schuldgefühle, die mich heimsuchten, wenn ich den Unterricht schwänzte. Es rief wahre Allmachtsphantasien in meinem sehr kreativen Gefühlsleben hervor, lustvolle Illusionen einer Karriere jenseits der schnöden Schulbildung, die mir auf diesem kleinkarierten Gymnasium zuteilwurde.

Der Lehrer, an den diese Entschuldigung adressiert ist, war nach meiner Erinnerung ein freundlicher Naturwissenschaftler, keiner von den alten Säcken, die uns mit ihrer Griesgrämlichkeit und ihren wüsten Drohungen bis in unsere Albträume verfolgten.

Um den Schein zu wahren, musste ich meiner Mutter die Kopfschmerzen möglichst glaubwürdig vorspielen, damit sie mir die Entschuldigung ohne schlechtes Gewissen ausstellen konnte, und ohne sich mir gegenüber als Betrügerin zu erkennen geben zu müssen. Allerdings kam es mir manchmal so vor, als hätte sie mich längst durchschaut und gönnte es mir stillschweigend, wenn ich mir gelegentlich eine kleine Auszeit gönnte. Vielleicht genoss sie auch die Abhängigkeit, in die ich mich ihr gegenüber damit begab.

Star-Dreck

Tuesday, 21. June 2011Was sind die beiden beherrschenden Themen in den dominierenden (d. h. bestverkäuflichen) Massenmedien (Boulevardpresse und Privatfernsehen)? Ganz einfach: „stars and strokes“, Prominente und Katastrophen. Das ist natürlich nicht etwa so, weil die Medienmacher keine anderen Einfälle hätten, sondern weil ihre Kunden keine anderen Bedürfnisse haben als eben diese beiden: Identifikationslust und Sensationsgier. Welcher Mann möchte nicht so cool wie Humphrey Bogart, so stark wie Arnold Schwarzenegger und so smart wie Tom Cruise sein? (Da darf man schon mal darüber hinwegsehen, dass Bogie ein schwächlicher Kettenraucher war, Arni ein Befürworter der Todesstrafe ist und Tommy sich als Aushängeschild für eine obskure Sekte hergibt.) Und welche Frau möchte nicht sexy wie Marilyn Monroe sein, klug wie Jodie Foster und erfolgreich wie Angela Merkel? (Macht ja nichts, dass Norma Jeane Baker an ihrer Anziehungskraft auf Männer schließlich elend zu Grunde ging, Jodie den Reagan-Attentäter Hinckley zu seinen sechs Schüssen auf den Präsidenten inspirierte und Angie, man mag es drehen und wenden wie man will, in ihrem öffentlichen Erscheinungsbild doch eine sehr fade und langweilige Person bleibt.)

Entscheidend fürs Image der Promis sind stets rein quantitativ messbare Werte: die Höhe der Gage, die Zahl der Fans, Einschaltquoten in der Glotze und Besucherzahlen in den Kinos, ausverkaufte Stadien und beeindruckend viele Klicks auf ihre „persönlichen“ Websites, möglichst hohe Positionen in Rankings („5 Oscars“, „über 90 Zentimeter Brustumfang“) und undurchdringliche Trauben von Fotografen vor den Entrees sündhaft teurer Hotels, Torschussstatistiken und ununterbrochene Serien von K.-o.-Siegen. Das Guinness-Buch der Rekorde ist zu einem guten Teil auch ein Almanach des Starkults unserer Tage. Eine immer ärmer werdende Menschenwelt lechzt zunehmend nach dem Weltrekord, bis in die letzten vernetzten Winkel von Hintertupfingen und der mongolischen Wüste. Und der armselige Star – verfolgt von Stalkern, Paparazzi und seinen eigenen Süchten – ist Täter und Opfer zugleich. Er zieht einen Schweif von Fans hinter sich her, der seiner Eitelkeit schmeichelt; und ist doch zugleich nur ein „Mensch wie jeder andere“: zwei Arme, zwei Beine und ein von diesem Spektakel überfordertes Hirn.

So, knapp charakterisiert, funktioniert die Maschinerie der Identifikationslust, die 99 Hundertstel von uns in ihren Bann zieht. Suche nach einem Menschen, der nicht weiß, wer Diana oder Elvis waren – dann kannst du vielleicht noch ein ursprüngliches Gespräch mit ihm führen. Wir sind alle verseucht von diesem Kult profaner Götter. Der vergängliche Ruhm dieser Götzen hat längst schon unser freies Denken paralysiert. Und nun tritt uns noch unsere unausrottbare Sensationslust in die Kniekehlen und besorgt den Rest, dass wir, täppische Affen, kaum noch eine Chance haben dürften, unseren Fortbestand aus diesem Jahrhundert ins nächste zu retten.

Was zwingt denn Millionen Fernsehzuschauer bei den alljährlichen Formel-I-Rennen vor den Bildschirm? Ich behaupte keck und frech: die Hoffnung auf einen katastrophalen Unfall. Wenn Michael Schumacher auf dem Nürburgring aus der Bahn getragen worden wäre, trotz aller Sicherungsmaßnahmen, und am Rande der Strecke zu einem Häuflein Asche verkohlt – dann, ja genau dann wären endlich die heimlichen Hoffnungen der sensationslüsternen Zuschauer erfüllt worden. Und in den folgenden Tagen wären die Einschaltquoten so hoch gewesen wie nie zuvor. Und da es doch letztlich immer ums Geld geht, wäre dieses traurige Ereignis das Optimum gewesen für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Vermarkter. Insofern ist auch der Doping-Skandal bei der Tour de France ein Erfolg für die medialen Ausbeuter dieses Großevents. Die sportliche Konkurrenz als sauberer Vergleich ehrlicher Athleten passt doch längst nicht mehr in unsere nach persönlichen Tragödien und steilen Abstürzen gierende Welt des Starkults. Je maßloser wir unsere Stars in den Himmel der Unerreichbarkeit heben, desto tiefer wollen wir sie fallen sehen. Das ist nun einmal Gesetz in diesem schmutzigen Geschäft, in dem nur jene Vergötterung des Menschlich-Allzumenschlichen Bestand für die Ewigkeit haben kann, die noch zu Lebzeiten in den Abgrund völligen Versagens stürzt. Allein dieses Spektakel macht uns unser eigenes, schmalspuriges, blasses Alltagsleben noch einigermaßen erträglich. Und wenn dann beides gar zusammenfindet: die Gier nach der katastrophalen Sensation und die Lust an der Identifikation. Dann kocht das Star-System über und der Rubel rollt. Wie schön wäre es doch für den Moloch, wenn er solche Meldungen wie diese in die mediale Schein-Welt hinausschleudern dürfte: Kate Moss (aktueller Body-Mass-Index 16,9) erschießt ihren Ex-Geliebten Pete Doherty in der Empfangshalle des Berliner Hotels Adlon; Königin Elisabeth II. von England gibt zu, den Mord an ihrer Ex-Schwiegertochter Diana in Auftrag gegeben zu haben, weil sie diese beim inzestuösen Geschlechtsverkehr mit Enkel William im Buckingham-Palast ertappt hatte; die Pariser Zeitschrift Paris Match veröffentlicht das Faksimile eines Vertrags von Zinédine Zidane mit dem italienischen Fußball-Dachverband Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), aus dem hervorgeht, dass sein legendärer Kopfstoß gegen Marco Materazzi kurz vor Schluss des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Berlin verabredet und mit sieben Millionen Euro honoriert wurde.

Das wollt ihr doch hören, oder? Auf Sensationsnachrichten dieses Formats müsst ihr lüstern-lechzenden Fans wohl noch ein Weilchen warten. Aber sie werden kommen – so oder so ähnlich. Wartet ’s nur ab! Und dann? Was habt ihr davon? Ich würde euch so gern verstehen. Aber ich bin wohl zu dumm dazu.

[Dieses Posting erschien zuerst am 30. August 2008 bei Westropolis unter gleichem Titel. Es erscheint hier ungekürzt und wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog nur geringfügig überarbeitet. Das Titelfoto stammt vom Revierflaneur.]

Immerhin

Wednesday, 15. June 2011Der Blick ins genau zehn Jahre alte Flourit-Kapitel des Zufall förderte keine neuen Erkenntnisse, sondern bloß ein paar Erinnerungen zutage. Man schreibt das erste Jahr des noch unschuldigen neuen Jahrtausends. Ich erscheine mir im Rückblick wie eine gefangene Motte, die zwischen verschiedenen gefährlichen Flammen hin- und herflattert. Es war noch nicht lange her, dass ich mein Souterrain zugunsten meines Ältesten aufgegeben hatte und in die obere Wohnung gezogen war. Dort schlief und schrieb ich eine Zeit lang im hinteren, zur Terrasse gelegenen Zimmer. Meine Brotarbeit empfand ich fast nur noch als lästige Routine, bei der die einzige Herausforderung darin bestand, eine möglichst heitere Miene zum faden Spiel zu machen. Und über diesem Szenario, das vielleicht tatsächlich bei allem Wohlstand eine Hölle war, lag Tag für Tag der dichte Nebel einer schweren Betäubung. Ich war wohl eine jener bemitleidenswerten Existenzen, von denen man spöttisch sagt, es gehe ihnen zu gut.

Immerhin hatte ich meine Freude an Wortspielen, Witzen und Rätseln noch nicht ganz eingebüßt. Und mein makaberer Humor lag immer auf der Lauer nach einem Bonmot, mit dem ich schlichtere Gemüter aus der Fassung bringen konnte. Um nicht zu versauern redete ich mir ein, dass ich nebenher meine hochtrabenden Projekte vorantrieb. Was war es doch gleich damals noch für eines? Richtig! Vor zehn Jahren wollte ich meine ganz persönliche Bibliothek der Weltliteratur zusammenstellen, bestehend aus tausend Bänden aller Zeiten und Länder, Dichtung so gut wie Philosophie und Wissenschaften umfassend. Und jedes dieser Werke wollte ich überaus gründlich lesen, um im Anschluss einen brillianten Essay zu schreiben, in dem seine Vorzüge, seine Einzigartigkeit und sein Wert für die Zukunft ausgemessen würden.

Vor zehn Jahren hatte ich gerade Theodor W. Adornos Gedankenbuch Minima Moralia aus der Hand gelegt und begann mit der Lektüre von Joseph Roths Roman Radetzkymarsch. Und was wurde daraus? Natürlich nichts Gescheites! Warum sollte auch gerade ich der Mann sein, dem zu jedem der großen Bücher der Weltliteratur etwas einfiele, worauf noch kein anderer gekommen war? Wenn ich mir die zahllosen Projekte vor Augen führe, die ich im Laufe von Jahrzehnten entworfen, eine Weile verfolgt und dann wieder verworfen habe, dann erscheine ich mir wie jemand, der sich selbst unablässig den großen Weltenrichter vorgespielt hat und dabei doch nur ein alberner Hanswurst war, Opfer einer größenwahnsinnigen Selbsttäuschung. Andererseits war ich immerhin nie ganz untätig. Die Pläneschmiederei hielt mich auf Trab. Ich schrieb unentwegt, ich las ein Buch nach dem anderen. Geschadet hat mir das kaum.

Zum Schluss dieses 166. Kapitels schrieb ich, wieder einmal voller Hoffnung auf eine Besserung meines Zustands: „Immerhin habe ich meinen blauen Ohrensessel nun so gestellt, dass ich den Blick frei habe in den Garten; daneben den Schachtisch, den ich allerdings bei nächster Gelegenheit einmal gründlich restaurieren muss. Zu sorgen ist nun vor allem noch für eine optimale Beleuchtung (von oben, von der Konstruktion des Hochbetts herab). Neben den Bleistiften und Karteikärtchen zum Exzerpieren von Zitaten und Gedanken sollen ein Stövchen mit Teekanne, eine Teetasse und eine große Kerze auf dem Schachtischchen Platz finden. – So gerüstet müsste ich das Lesen zu einem Hochgenuss kultivieren können, zum ersehnten Zielpunkt meines Alltags, zur eigentlichen Freude meines Daseins […].“ (Zufall, S. 2656.)

Diese eingeschränkte, trotzige kleine Hoffnung, die ich mit dem Adverb immerhin zum Ausdruck bringe, muss mir wohl reichen: für die Bewertung meiner Vergangenheit ebenso wie für die Einschätzung meiner Zukunftsaussichten. Immerhin lebe ich noch.

Inhaltsverzeichnis zum Zufall

Tuesday, 14. June 2011Träfe mich der Schlag und mir wäre, den Blick gen Himmel gerichtet, noch ein letzter heller Gedanke vergönnt, so dürfte er die Genugtuung zum Gegenstand haben, auf ein überreiches, geglücktes Leben zurückschauen zu können. Denn das war’s schon längst – und so erlebe ich heute jeden Tag als unverdiente Dreingabe.

Den sprichwörtlichen Baum hab ich bereits als Vorschulkind gepflanzt: eine Birke. Der Wunsch ein Haus zu bauen, dieser Selbstbetrug ewig beständiger Sesshaftigkeit, beschlich mich nie. Kinder sind da, für jeden Finger der Linken eins; und Werke für meine Rechte schon erst recht. Mein Hauptwerk, der Zufall, überraschte mich mit dem unerwarteten Geschenk, sich von mir vollenden zu lassen. Nun schwebt es als blauer Strich dicht unter der Decke meines Arbeitszimmers und wartet auf den neugierigen Nachlassverwalter, der das Monstrum nichtsahnend herab auf den Boden der Tatsachen holt [s. Titelbild]. Seit mir dieser Stein vom Herzen gefallen ist, fabriziere und fabuliere ich munter weiter drauf los.

Gelegentlich juckte es mir in den Fingern, einen Blick in eine dieser 32 blauen Schachteln mit ihren jeweils 160 einseitig beschriebenen Blättern zu werfen. Aber bei einem solchen Eindringen völlig willkürlich vorzugehen, das schien mir doch so, als wollte ich den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Ich vermisste das Inhaltsverzeichnis, denn dann hätte ich mir planvoll Zutritt verschaffen können.

Nun fiel mir dieses Verzeichnis jüngst beim Aufräumen unverhofft in die Hände. Es verzeichnet für jedes der 16-seitigen Kapitel den Titel, die Zahl seiner Absätze, die Nummern der Abbildungen und Fußnoten und schließlich – sehr wichtig! – das Datum des Beginns und das der Beendigung seiner Niederschrift. (Der Zufall entstand vom 23. März 1994 bis zum 18. Dezember 2005.)

Nun könnte ich also einen Rückblick exakt aus der Distanz eines Dezenniums wagen, wenn ich denn wollte. Am 15. Juni 2001 begann ich mit der Niederschrift des 166. Kapitels, Fluorit (S. 2641-2656). Es enthält die Absätze 4470 bis 4503, eine Abbildung und eine Fußnote. Beendet habe ich es am 30. Juni. Ob ich mich auf dieses Abenteuer einlasse, werde ich erst morgen entscheiden. Möglicherweise bin ich entsetzt? Vielleicht habe ich mich seit Jahren über die Qualität dieses vermeintlichen Haupt- und Meisterwerks getäuscht?

Tante Äffi. Eine Groteske

Tuesday, 10. May 2011Meine Tante ist, wie sich nun herausgestellt hat, mit mir weder verwandt noch verschwägert. Der Schwager meiner Tante hat hierfür auf seine unnachahmlich ledige Weise den täuschend echten Kanadiernachweis erbracht. Da er sich vor ein paar Wochen auf dem Fischmarkt beim Segnen des Zeitlichen die Hakennase ausgekugelt hat, gilt aber sein Zeugnis vor höherer Instanz als inkohärent.

Sei’s drum. Immerhin ist meine Tante als Erbschnitte kein billiges Flittchen. Gerade vor vier Tagen hat sie mir ihren Kühlpark gezeigt, der es mit jeder besseren Gefrierschleuder im Handumdrehen aufnehmen könnte. Aber wer will das denn wissen? Ich jedenfalls bin voll und ganz zufrieden, wenn ich etwas von dem frischgemolkenen Käsekonfekt abstauben kann, den Äffi unter ihrem blaustichigen Busen birgt.

Äffi war der Hauptname meiner Tante, bevor sie diesen sturztrunkenen Philatelisten ehelichte, den sie auf der Schiffschaukel im Bunapark kennengelernt hatte. Seither schimpft sie sich Girondell und tut so, als wäre sie klar. Dabei strauchelt sie beim Kreuzworten nach wie vor, wenn nach einem Tranquilizer mit siebzehn Buchstaben gefragt wird. Ich aber tausche meinen Monaco-Vierer bei meinem Nennonkel gegen einen Wimpel für mein Dreirad.

Damit fahre ich die Bunaallee hinunter, dass der Auguststaub nur so gegen die Schaufensterscheiben der Heißmangeleien und Hautabziehereien wabert. Eine Freude ist das, weil mir so der scharfe Blick auf die drinnen stattfindenden Blutbäder und Hitzschläge erspart bleibt. Ich träume nämlich ungern unschön! „Nicht so presto, Idioto!“ Das schreit mir der Nennonkel nach und setzt sich augenblicklich wieder die Kodeinpulle an den Hals.

Wenn ich in die Schule komme, werde ich meine Tante verpetzen. Ich werde dem Fräulein erzählen, dass ich beobachtet hab, wie sie mit ihrer rechten Hand geradewegs über meiner linken Schulter usw. Auch die Geschichte mit dem kleinen Naduweißtschon kriegt das Fräulein von mir zu hören, als mir nichts andres übrig blieb, als kurzerhand, ähemm! Dann kommt der Schulpedell bestimmt in Tantchens Gelass und sorgt für Morgenrot. Oder?

[Aus den Märchenbüchern, Bd. IV. – Mai 1986.]

Portrait Robert Sch.

Wednesday, 04. May 2011Ein geduldiger, teilnehmender, verstehender Zuhörer. Das sind drei für einen begeisterten Erzähler wie mich bedeutende menschliche Vorzüge. Geduld zwingt mich nicht zur Kümmerlichkeit der Kurzfassung, Teilnahme signalisiert mir die Ankuft meiner Botschaften und Verständnis beweist jene intellektuellen und kulturellen Voraussetzungen, die es erst erlauben, meinen Erzählungen den ihnen innewohnenden tieferen Sinn zu entnehmen.

Diese für mich so angenehme Eigenschaft korrespondiert mit einem feinen Gespür für sprachliche Nuancen. So beklagt er sich gestern darüber, fälschlicherweise oft als Perfektionist oder gar Pedant bezeichnet zu werden. Dabei wolle er sich doch gerade nicht jenen zeitgenössischen Künstlern zugesellen, die ein Konzept mit ermündendem Verbesserungszwang immer und immer noch ein Schrittchen weiter dem unerreichbaren Ideal anzunähern suchen. Dem stehe schon seine große Neugier auf neue Experimente und sein unerschöpflicher Ideenreichtum entgegen.

Wie kommen die oberflächlichen Betrachter seines Schaffens und seiner Ergebnisse dann zu einem solchen Fehlschluss? Fast möchte ich annehmen, dass es bloß der Hintergrund all jener schludrig, hastig oder faul gemachten Kunst von heute ist, vor der sich seine sorgfältig geplanten und ordentlich ausgeführten Werke so wohltuend abheben.

Indem ich diesen Satz niederschreibe, der leicht als Kompliment missverstanden werden kann, stelle ich mir die Reaktion des Belobigten, eine wegwerfende Handbewegung und eine relativierende Äußerung vor, gefolgt vielleicht noch von der Aufzählung einiger älterer Kollegen, die seine Wertmaßstäbe nicht bloß erfüllen, sondern vorbildhaft weit übertreffen. Diese Bescheidenheit erfüllt mich manchmal mit etwas Sorge. Muss sie nicht im lauten Jahrmarktstreiben des Kunstmarkts unserer Tage dazu führen, dass er in den entscheidenden Augenblicken, die oft zum großen Durchbruch führen, übersehen wird? Die Gefahr besteht immerhin. Und der trotzige Satz, dass sich wahre Qualität am Ende immer durchsetze, ist erstens schon deshalb nicht beweisbar, weil sein Gegenteil nicht widerlegt werden kann. (Ob es wahre Qualität gab, die sich nicht durchgesetzt hat, können wir ja nicht wissen, eben weil sie nie an die Öffentlichkeit gelangte.) Und zweitens gibt es nachweislich sehr viele Beispiele von wahrer Qualität, deren Durchbruch erst posthum erfolgte. In diesem Fall sollte man übrigens nicht wie üblich von einer späten, sondern richtiger von einer verspäteten Gerechtigkeit sprechen. – Andererseits sind die Beispiele Legion, bei denen sich früher Erfolg nachteilig auf die Schöpfungskräfte ausgewirkt, sie gar völlig hat versiegen lassen.

Zum Steckbrief noch ein paar Äußerlichkeiten in Stichworten. Beim Suchen nach Begriffen wandert der Blick nach rechts unten und eine leichte Spannung spielt um die Lippen. Das Lächeln ist am bezwingendsten in den äußeren Augenwinkeln, was viel von seinem Charme ausmacht. Bereitschaft zur Empörung, die aber stets ein ziviles Maß einhält. Ob dies auch für die Verachtung gilt, die er gelegentlich, wenngleich eher selten zu erkennen gibt, vermag ich noch nicht abschließend zu sagen. Sie tut sich durch ein Aufblitzen der Augen kund, was sonst zu seiner Mimik nicht recht passen will. (Jedes Menschenbild ist notwendig immer ein work in progress.)

Gespannte Ruhe

Sunday, 01. May 2011Was heute in der Luft fliegt. Freiheitstriebtaten ohne Zahl. Meine Anspielungen gehen über die Bande. Bitte nach Ihnen, ohne Blutvergießen. Haben Sie heute schon gehört? Es soll Unverwundete gegeben haben. Die Gerüchte kommen aus der Hinterküche. Dort müsste mal dringend jemand nach dem Kleingemachten sehen.

Putz dir die Ohren, der Hund hat Durst! Wenn man das auch freundlicher sagen könnte, dann bräuchte ich meinen Sprenggürtel nicht. Hinter den sieben Zwergen tut sich ein großes Loch auf. Und wer zahlt? Eine Runde für meine tote Base und mich!

Er hat sich beim Lesen des Kleingedruckten die Blase verkühlt. Halten Sie mal eben diese Flasche hier – und wenn ich jetzt sage, dann schmeißen Sie sie einfach in dieses Loch. Danke!

Sonntagsruhe. Wir gehen angeln ohne Schein. Wader hat zwar eine Lizenz fürs Pilzesammeln, aber die gilt nicht fürs Tiefseefischen. Wenn er sich nicht mit seinen Tiraden zurückhält, steige ich aus. Meine Mutter hat ihm zu Ostern mal den Sack rasiert.

Der Kleingemachte hat heute wieder seine violetten fünf Minuten. Putz das weg! Wenn Du fair bist, musst Du zugeben, dass ich schon Ende April wusste: Da kommt noch was nach! Überraschend immerhin auch für mich, dass G. jetzt selbst am Kleingeld spart. Aber was ist das nun? Verfluchtes Blattgemüse! Ich krich keine Luft mehr. Ich …

[Aus meinen Notizheften. Heft 14 v. Mai 1976, S. 3.]

Protected: Dieda (0)

Thursday, 03. March 2011Von Nestlé, 2. November 1956

Wednesday, 02. March 2011Als ich diesen allerersten Brief erhielt, war ich gerade mal 16 Wochen alt. Mein Vater klebte ihn in das Photoalbum, das er für seinen erstgeborenen Sohn angelegt hatte. Einen Gefallen hat er mir damit insofern getan, als ich aus seinem Inhalt schlussfolgern kann, dass ich offenbar schon sehr früh abgestillt wurde.

So beginnt meine Korrespondenz gleich mit einem Politikum: Ein Lebensmittelkonzern propagiert seine Produkte in Konkurrenz zu der natürlichsten Säuglingsnahrung, die es geben kann, der Muttermilch. Denn die ist ja kostenlos und niemand profitiert davon – außer dem Säugling, dessen Abwehrkräfte gestärkt werden und der durch die körperliche Nähe zur Mutter eine Bindung aufbaut, die ihn für sein ganzes Leben stärkt.

Als meine eigenen Kinder geboren wurden, gab es eine weltweite Bewegung für das Stillen. „Nestlé und andere Unternehmen [wurden] für ihre Vermarktung von Säuglingsnahrung in Entwicklungsländern heftig kritisiert. Ihnen wurde vorgeworfen, aggressive Verkaufsmethoden anzuwenden, etwa Verkaufspersonal als Krankenschwestern zu verkleiden und Gratismuster zu verteilen, deren Verwendung bei damit einhergehender Einstellung des Stillens zum Versiegen der Muttermilch führt. Damit würden Mütter dauerhaft von den teuren Produkten abhängig gemacht, die aber gerade in Entwicklungsländern für Teile der Bevölkerung unerschwinglich sind, zudem würden gesundheitliche Schäden und [der] Tod von Säuglingen durch Zubereitung mit verschmutztem Wasser in Kauf genommen.“ (Wikipedia.)

Meine Gefährtin engagierte sich mit anderen Müttern für die Propagierung des Stillens, war Mitbegründerin der ersten Stillgruppe in Essen und bemühte sich, auch bei Kinderärzten ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen.

Liest man den Brief aus heutiger Sicht, dann staunt man über die Schamlosigkeit und Raffinesse, mit der schon damals Konsumenten rekrutiert wurden, die noch in den Windeln lagen. Die erwähnten gerahmten Bilder hingen tatsächlich jahrelang in meinem Zimmerchen. Natürlich sollte nicht ich mich dadurch immer an Nestlé erinnern, sondern meine Mutter, die damit in der Schuld des Konzerns stand und für die es sich darum nicht gehörte, andere Babynahrung als die des spendablen Schenkers zu kaufen.

Dünn besiedelt

Monday, 28. February 2011Vor auf den Tag genau dreieinhalb Jahren schrieb ich erstmals bei Westropolis über das „Konfluenzpunkt-Projekt“ von Alex Jarrett: Seit dem Jahr 1884, als in Washington die Internationale Meridian-Konferenz tagte, gilt ein einheitliches System von zweimal 180 Längengraden – westlich oder östlich des Nullmeridians, der durch Greenwich bei London verläuft. Ihm entspricht der größte Breitenkreis der Erde, der Äquator, der mit 0 Grad festgelegt wurde. Die Polpunkte sind mit 90 Grad nördlicher bzw. südlicher Breite beziffert. Die Rechnung ist also ganz einfach: Es gibt nach diesem Koordiantensystem exakt 360 x 179 = 64.440 Schnittpunkte ganzzahliger Längen- und Breitengrade, die beiden Pole ausgenommen. Den Nord- oder Südpol (90° nördlicher bzw. südlicher Breite, ohne Länegnangabe) zu erreichen, das war eins der letzten großen geografischen Entdeckerabenteuer des vorigen Jahrhunderts, neben der Ersteigung des Mount Everest im Himalaya und der Auslotung des Marianengrabens im Pazifik. Die Erfolgsjahre dieser Vorstöße in die örtlichen Extreme unseres Globus sind 1909 (Robert E. Peary), 1911 (Roald Amundsen und Sir Walter F. Scott), 1953 (Sir Edmund Hilary und Sherpa Tenzing Norgay) und schließlich 1960 (Jacques Piccard). Danach, so sollte man meinen, gab es keine attraktiven Ziele für Entdeckungsreisende auf der Erde mehr. Im Jahre 1969 machte sich die entdeckungslüsterne Menschheit auf den Weg zum Mond.

Im Februar 1996 blies aber ein gewisser Alex Jarrett zu einer neuen, zeitgemäßen Jagd. Nachdem im Jahr zuvor das satellitengestützte Global Positioning System (GPS) in Betrieb genommen worden war, kam Jarrett auf die Idee, die geographisch eindeutig bestimmbaren Schnittpunkte der Längen- und Breitengrade, Konfluenzpunkte genannt, weltweit von Abenteurern unserer Tage verorten und registrieren zu lassen, per photographischer Dokumentation. Wer als „Konfluenz-Pionier“ einen solchen Schnittpunkt als erster erreicht und vier Fotos in alle Himmelsrichtungen von diesem Punkt aus ins Internet stellt, sodann noch als Beweis seiner „Eroberung“ ein Foto von der Anzeige seines GPS-Geräts, dass er auch wirklich dagewesen ist, macht sich damit unsterblich.

Die Ergebnisse kann man beim „Degree Confluence Project“ bestaunen. Von den rechnerisch 64.442 Konfluenzpunkten befinden sich 21.543 an Land, 38.409 auf Meeresflächen und 4.490 im Bereich der Polkappen. Ziel des Projekts ist es, dass jeder sogenannte primäre Konfluenzpunkt besucht und fotografiert wird. Konfluenzpunkte, die auf dem Wasser liegen und von denen aus kein Land sichtbar ist oder die sich auf den Polkappen sehr nahe beieinander befinden, werden als sekundäre bezeichnet. Auf den ersten Blick kommt manchem dieses Vorhaben vielleicht reichlich abgedreht vor, denn schließlich erfolgt die Auswahl der Punkte ja nach einem ganz abstrakten System. Befasst man sich aber etwas gründlicher mit den Ergebnissen dieses Experiments, dann ist man verblüfft, wie verschwindend klein die Zahl jener Fotos ist, auf denen Spuren der menschlichen Zivilisation zu erkennen sind. Das gibt zu denken, da das Koordinatengitter mit seinen Schnittpunkten ja schließlich einen objektiven Durchschnitt aller Orte auf dieser Welt abbildet.

Das „Degree Confluence Project“ belehrt uns folglich darüber, dass wir längst keine so große Rolle auf unserem Heimatplaneten spielen, wie wir uns selbst gern einreden wollen. Neben manch anderem leiden wir offensichtlich auch unter maßloser Selbstüberschätzung. Ein Außerirdischer, der Terra nach den ganzzahligen Koordinatenschnittpunkten „scannen“ würde, nähme uns als „wesentliches Phänomen“ kaum wahr. Ist das nun eine eher verstörende oder vielmehr eine beruhigende Erkenntnis? – Beruhigend jedenfalls insofern, als es wohl tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist, von einem künstlichen Satelliten getroffen zu werden, der nach Ablauf seiner „Lebenszeit“ vom Himmel fällt. Dieses Ereignis steht uns nämlich Ende des Jahres 2011 bevor. Der zweieinhalb Tonnen schwere deutsche Forschungssatellit Rosat, der im Juni 1990 auf eine Umlaufbahn in 550 Kilometern Höhe geschossen wurde, ist nämlich schon seit Jahren im Sinkflut und wird unweigerlich bald in die Atmosphäre eintauchen, wie dpa meldet. Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sieht allerdings keinen Grund zur Besorgnis: „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Trümmer bewohntes Gebiet treffen, sei […] äußerst gering.“ (Dickes Ding; in: SZ Nr. 48 v. 28. Februar 2011, S. 10.) – Die Erde ist, auch wenn wir Stadtbewohner es manchmal vergessen, nach wie vor ein von Menschen extrem dünn besiedelter Planet.

(Der im Kartenausschnitt oben abgebildete Punkt – 80° westlicher Länge, 20° nördlicher Breite –, den ich auch schon in meinem Originalbeitrag bei Westropolis abgebildet hatte, wurde übrigens immer noch nicht „erobert“. Damals vermutete ich, dass erst Fidel Castro ins Gras beißen müsse, damit dort ein GPS-bewaffneter Konfluenz-Jäger seinen Triumph feiern könne. Groß wird dessen Triumph allerdings ohnehin nicht sein, denn der Ort befindet sich 32 Kilometer entfernt vom Land im Wasser und ist somit nur ein sekundärer Konfluenzpunkt.)

[Dieses Posting erschien zuerst am 31. August 2007 bei Westropolis unter dem Titel confluence.org als VIII. Folge der Serie „Meine 100 liebsten Nachschlagewerke“. Es wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog aktualisiert, überarbeitet und erweitert. – Einen zweiten Beitrag zum Thema veröffentlichte ich am 4. November 2008 hier.]

Kriegsspiel im Süthers Garten

Saturday, 26. February 2011Ich hatte das Glück, in einer ruhigen kleinen Straße aufzuwachsen. Der Süthers Garten im Essener Stadtteil Rüttenscheid, eine Seitenstraße der Rüttenscheider am ,Stern‘, ist ziemlich genau hundert Meter lang und mündet in ein ebenfalls eher unbedeutendes Sträßchen, den Dohmanns Kamp. Parkstreifen gab es in meiner Kindheit Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre hier noch nicht, wozu auch? Lediglich zwei Autobesitzer wohnten im Süthers Garten. Der eine war ein Lumpensammler mit seinem kleinen, dreirädrigen Lastwagen, der andere ein Lampenfabrikbesitzer mit hellblauem Citroën DS: hydropneumatische Federung!

Folglich war die Fahrbahn schön breit und eignete sich hervorragend zum Spielen. Eins unserer Lieblingsspiele hieß ,Deutschland erklärt den Krieg‘. Dazu wurde mit Kreide ein großer Kreis aufs Pflaster gemalt, in ebenso viele gleiche Segmente eingeteilt, wie Spieler teilnahmen, und mit Ländernamen versehen. Dann stellten sich alle Spieler außerhalb des Kreises an ihr jeweiliges Land, lediglich die Fußspitzen berührten die Peripherie so gerade noch. Der Spieler, der Deutschland repräsentierte, eröffnete das Spiel, indem er deklamierte: ,Deutschland erklärt den Krieg …‘ – und wenn er zum Beispiel ,… Frankreich!‘ gerufen hatte, dann rannten alle weg vom Kreis. Nur der ,Franzose‘ durfte nicht wegrennen, sondern musste mit dem Fuß in die Kreismitte treten und laut ;Stopp!‘ rufen.

Wie es dann genau weiterging, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch, dass mit weiteren Kreisstrichen Teile der verschiedenen ,Land‘-Sektoren abgetrennt wurden. Mitspieler, die ihr ganzes Land verloren hatten, schieden schließlich aus. Und wer zuerst ausschied, hatte den Auftrag, am Eingang vom Süthers Garten auf der Lauer zu liegen, ob ein Auto in die Straße einbog. War das der Fall, rief er oder sie laut: „Achtung, Auto!“ Dann wurde das Spiel unterbrochen, bis das Auto vorbei war. Dies kam eher selten vor.

Ich erinnere mich, dass es irgendwann Ärger mit einem älteren Herrn gab, der in der Straße wohnte und nur noch einen Arm hatte. Er hatte uns einmal bei unserem Spiel beobachtet und war kopfschüttelnd von dannen gezogen. Uns schwante schon, dass ihm irgendetwas gegen den Strich ging. Wir vermuteten, dass er sich beschweren wollte, weil wir die Straße mit Kreide beschmierten. Aber ein paar Tage später steuerte er auf uns zu und hielt uns eine kleine Rede, dass wir uns schämen sollten, ein solches Kriegsspiel zu spielen. Der Krieg sei grausam und wir sollten froh sein, dass wir im Frieden aufwachsen dürften. Und Deutschland dürfe nie wieder einem Land den Krieg erklären. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir von da an ersatzweise ,Wer hat Angst vorm Schwarzen Manne?‘ spielten, aber ich bin nicht sicher, ob es wegen der Friedenspredigt des Einarmigen war, oder weil wir bloß mal was anderes spielen wollten.

Heute ist der Süthers Garten rund um die Uhr mit Autos vollgeparkt und zur Einbahnstraße deklariert. Die Fahrbahn ist nur noch halb so breit wie früher. Und Kinder spielen dort schon lange nicht mehr.

Sozusagen

Tuesday, 22. February 2011Im Mai 2007 startete ich bei Westropolis eine kleine Serie über lästige Phrasen, die manche Zeitgenossen gern in ihre mündliche Rede einfließen lassen und damit feinnervigen Zuhörern wie mir, zugegeben wohl einer verschwindend kleinen Minderheit, schrecklich an die Nerven gehen. Diese von mir unter der Gattungsbezeichnung „Ohrenkneifer“ vorgestellten Schädlinge im Volksmund sind hochinfektiös, in einem Maße, dass ich selbst immer wieder einmal davon angesteckt wurde, wenn mir tatsächlich selbst wieder bessere Einsicht gelegentlich der ein oder andere „Ohrenkneifer“ über die Lippen kroch. Autsch!

Ein Dutzend „Ohrenkneifer“ spießte ich seinerzeit auf, und um einige von ihnen wäre es schade, ganz in Vergessenheit zu geraten. Beispielsweise sozusagen. Ich entlarvte das penetrant in die mündliche oder gar schriftliche Rede deutschsprachiger Mitmenschen eingeflochtene Wörtchen als ein unbewusst eingebautes Hintertürchen, durch das der Sprecher bzw. Schreiber Reißaus zu nehmen plant, sollte das, was er da gerade von sich gibt, bei näherer Prüfung wortwörtlich doch nicht standhalten. Das Deutsche Wörterbuch von Wahrig macht mit seiner Worterklärung viel deutlicher als der Duden, um was für einen fauligen Wechselbalg es sich hier handelt: „gewissermaßen, wenn man es so ausdrücken will, obgleich es nicht ganz richtig ist“. (Gütersloh / München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 2000, S. 1172.)

Aber warum muss man es denn so ausdrücken, obwohl es offenkundig nicht ganz richtig, klarer gesagt: obwohl es falsch ist? Weil einem die treffenderen Worte fehlen. Und warum fehlen einem die treffenden Worte? Weil man zu faul ist, nach ihnen zu suchen. Und was ist die Folge dieser um sich greifenden kollektiven Wortfindungsstörung, geboren aus lethargischer Gleichgültigkeit? Eine progressive Degeneration des Wortschatzes, eine daraus resultierende Verarmung der Sprache und des Denkens.

Dem Grimm’schen Wörterbuch ist das Wort „sozusagen“ übrigens noch gänzlich unbekannt, während „gewissermaßen“ dort gerade mal als eine modische Innovation aufgeführt wird. Auch auf dieses Füllsel hätten wir zur fragwürdigen Bereicherung unseres Wortschatzes besser verzichten sollen, denn heute wird es nach meiner Erfahrung vorzüglich dann eingesetzt, wenn eben gerade nicht gewiss ist, was der Sprecher oder Schreiber mit dem so Eingeläuteten eigentlich meint. „Gewissermaßen“ wird vielmehr und paradoxerweise als Warnhinweis für eine ungewisse Unbestimmtheit missbraucht – und damit seinem ursprünglichen Sinn entfremdet.

Nachsatz im Februar 2011. Neulich hörte ich einen Podcast bei Küchenradio von den Protesten beim letzten Castor-Transport im November vorigen Jahres. DocPhil interviewt im Unterholz einen der Organisatoren von der Aktion „Castor schottern“, der nahezu in jedem dritten Satz „sozusagen“ sagt. Das Wörtchen ist zu einem dermaßen sinnfreien Füllsel seiner Sprechweise geworden, dass er es mitunter bis zur völligen Unverständlichkeit verschleift. In neun Minuten bringt dieser Aktivist es tatsächlich fertig, 29 mal „sozusagen“ zu sagen! Und wenn man schön aufpasst, entdeckt man, dass das Virus nach einer Weile auf den Interviewer überspringt. Sehr schön und hörenswert! (Das Interview findet der Hörer zwischen Min. 12:00 und Min. 21:00.)

[Dieses Posting erschien zuerst am 2. Februar 2008 bei Westropolis unter dem Titel sozusagen als XII. Folge der Serie „Ohrenkneifer“. Es wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog überarbeitet und erweitert.]

Erfolgsgeschichten (I)

Sunday, 20. February 2011Einige Jahre meines Lebens habe ich damit zugebracht, Bücher an den Mann und an die Frau zu bringen, die ihren Erfolg allein dem Umstand verdankten, dass sie ein aktuelles Bedürfnis befriedigten oder ein vorübergehendes Interesse stillten – oder vielmehr zu befriedigen vorgaben bzw. zu stillen versprachen. Ich weiß nicht, ob es immer schon Verlage gab, die die Themen und die Machart ihrer Produkte den gängigen Trends und aktuellen Moden ablauschten und Bücher sozusagen als Konfektionsware bei ihren Stammautoren in Auftrag gaben. Diese Büchermacher schreiben nicht mehr, wie es in ferner Zeit einmal gewesen sein mag, weil sie in ihrem Innersten ein Anliegen tragen, das sie der Welt mitteilen zu müssen glauben, sondern weil ihre Berater draußen in der Welt ein Anliegen ermittelten, für welches passgenau und maßgeschneidert ein Buch gemacht werden muss. Für den Verleger, der ja an erster Stelle Kaufmann ist, scheint diese nachfrageorientierte Produktionsweise den Vorteil zu haben, sein Risiko zu verringern.

Typischerweise handelte es sich bei solchen Büchern um sogenannte Ratgeberliteratur im weitesten Sinn des Wortes. Die sogenannte Belletristik oder auch „Schöne Literatur“ hingegen, Romane vorzugsweise, Prosasammlungen, gar die paar erfolgreichen Gedichtbändchen, die es zu nennenswerten Auflagenhöhen brachten, verweigerten sich hingegen bisher allen Versuchen kalkulierter Erfolgssteuerung. Selbst das vergleichsweise plumpe Marketinginstrument der Erkenntnis, dass der Teufel immer auf den dicksten Haufen scheiße, erwies sich ein ums andere Mal als unzuverlässiges Erfolgsversprechen, wenn etwa das Foucaultsche Pendel von Umberto Eco sich zwar im Gefolge seines sensationell erfolgreichen Romans Der Name der Rose zunächst noch sehr gut verkaufte, sich aber bald herumsprach, dass sich in dem neuen Buch nichts von dem wiederfand, was man bei seinem Vorgänger so sehr genossen hatte. Was war aber nun diese süße Speise gewesen, die die Leser so sehr verzückt hatte? Ich versuchte, es herauszubekommen, der ich doch beide Romane des italienischen Semiotikers nicht gelesen hatte noch zu lesen beabsichtigte. Die Auskünfte, die mir Ecos Leser darüber erteilen konnten, machten mich leider nicht schlauer.

Viel Zeit habe ich darauf verschwendet, selbst einen Roman zu schreiben, denn dies schien mir im dritten und vierten Lebensjahrzehnt eine Aufgabe, der sich ein Mensch zu stellen habe, wollte er nach seinem Ableben mehr hinterlassen als den schlechten Geruch faulenden Fleisches und ein paar lumpige Knochen. Ich machte schon eingangs dieser Bemühungen den großen Fehler, mich viel zu gründlich mit den gelungenen Ergebnissen meiner Vorläufer vertraut zu machen. Ich entwickelte einen feinen Sinn für Qualität und überzüchtete infolgedessen die Ansprüche an mein eigenes Schreiben so sehr, dass ich hinfort jede meiner Zeilen nur voller Hohn und Verachtung zu lesen vermochte. Schließlich gab ich auf.

Dabei hätte ich besser daran getan, einen Ratgeber zu schreiben! Die Einblicke, die mir mein Brotberuf in die Machart solcher Bücher und besonders auch in die Rezeptur ihres Erfolgs bescherte, hätte ich doch umstandslos anwenden können, um mich selbst und meinen Verleger zu wohlhabenden Leuten zu machen. Und was die Ansprüche an Stil und Ausdruck betrifft, an sprachliche Genauigkeit, Bildlichkeit und zugleich Verständlichkeit, so käme ich auf diesem Feld ja mit viel bescheideneren Mitteln aus als jenen, wie sie mir bei meinen ambitionierten Schreibexperimenten für den gescheiterten Roman zur zweiten Natur geworden waren und aus der Feder flossen wie nichts!

Aber es ist ja noch nicht zu spät. Viel lernen könnte ich gewiss für meinen Plan von den Routiniers des Product-Placements, von den Designern und Werbeprofis in den großen Agenturen. Das Titelbild von © Nina Puri zeigt ihren Beitrag in einem Texter-Wettbewerb zum Thema „Partner-Inserent“. Dieses Inserat erhielt – wen wundert ’s? – die meisten Zuschriften. Erfolg ist ja im Grunde sehr einfach, wenn man die Menschen, ihre unmittelbaren Bedürfnisse und geheimen Wünsche bis auf den Grund verstanden hat. Nina Puri hat übrigens auch ein Buch über eins der erfolgreichsten Möbel von Ikea geschrieben, das Billy-Regal. Wer Erfolgsgeschichte schreiben will, sollte vielleicht zunächst Erfolgsgeschichten lesen und begreifen. Gleich morgen will ich mich an die Arbeit machen, damit von mir außer dem Pesthauch der Verwesung usw.

Heute vor 30 Jahren

Thursday, 10. February 2011Aus fremden Tagebüchern: „Nachts wieder einmal im Pariser ,Majestic‘. Oben herrschte die alte Geschäftigkeit; ich fand mich mit den Türen nicht zurecht. Unten wurde der Empfangssaal umgebaut. Der Gang erinnerte an eine in sich perfekte Ordnung, die im ganzen unsinnig war. – Dem Begriff der Kerntechnik sollte man sowohl die Tätigkeit der Physiker wie jene der Biologen unterordnen – beide entspringen der gleichen Wurzel als prometheischer Trieb. Gut oder böse? Die Schlange des Asklep.“ (Ernst Jünger: Siebzig verweht III. Stuttgart: Klett-Cotta, 1993, S. 16.)

Dass diese Tagebucheintragung nicht von einem realen Parisbesuch des 85-Jährigen kündet, der sich etwa auf seine alten Tage noch einmal an den Ort seines Wirkens als Soldat im Zweiten Weltkrieg begeben hätte, ins Hôtel Majestic an der Pariser Avenue Kléber nämlich [siehe Titelbild], wo er im Stab des Militärbefehlshabers von Frankreich (MBF) unter Otto von Stülpnagel als Militärzensor wirkte, das wissen wir, weil die Notiz mit Wilflingen, 10. Februar 1981 überschrieben ist.

Jünger träumt also „wieder einmal“ von seinem fast vierzig Jahre zurückliegenden Aufenthalt in dieser Luxusunterkunft. Traumberichte haben aber für uns Leser den Nachteil, für den Verfasser hingegen den großen Vorteil, dass ihr Wahrheitsgehalt nicht überprüfbar ist. Ich habe schon von Anfang bis Ende erstunkene und erlogene Träume erzählt, dass die Zuhörer die Mäuler aufsperrten und für den Rest des Abends mit Deutungsversuchen beschäftigt waren. Ich erwähne das hier, weil mir die angeblich geträumte „perfekte Ordnung“ des Hotelflures, die zugleich im Ganzen unsinnig gewesen sein soll, wenig traumtypisch erscheint. Was sollen wir uns denn unter der Ordnung eines Ganges vorstellen? Allenfalls fällt mir da ein Raumbelegungsplan ein, bei dem zum Beispiel die höheren Ränge nach vorn heraus wohnen. Das riecht mir sehr nach ausgedacht! Und die Deutung liegt ja nahe. Jünger will nachträglich schon damals gespürt haben, dass das Hitlersystem bei aller vorgegebenen Professionalität im Kern doch morsch war und zum Untergang verdammt; dass die Hitlerei der höheren Weihen eines Sinns entbehrte.

Nachdem der Albdruck aus dem Weltkrieg zu Papier gebracht und so abgearbeitet wurde, folgt eine nicht minder bedrückende Betrachtung zu den Urgründen unserer Abweichung vom natürlichen Gang der Dinge. Hier die ,Atomkernphysik‘ mit ihrer schrecklichen Entfesslung von Massenvernichtungskräften; dort die ,Zellkernbiologie‘ mit den molekulargenetischen Möglichkeiten vollkommener Umschöpfung unserer menschlichen Natur. Eigentlich sollte mir ja gefallen, dass solche Gefahren, die auch ich für sehr konkret halte, immer und immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Aber die Art und Weise, wie sich Ernst Jünger diesen „Gegenständen“ nähert, behagt mir ganz und gar nicht. Warum?

Weil er so schrecklich cool dabei bleibt. Es ist, als legte er sich die Schlange des Äskulap um den Hals, mit seiner Todesverachtung kokettierend, und weidete sich an unserem Entsetzen. (Wie ganz anders, wie menschlich klingen da doch die um die gleiche Zeit entstandenen Notizen von Günther Anders in seinen Ketzereien, die sich ebenfalls mit unserer prometheischen Erbschaft befassen!)

[Dieses Posting erschien zuerst am 10. Februar 2007 bei Westropolis unter dem Titel Heute vor 27 Jahren als zweite Folge der Serie „Aus fremden Tagebüchern“. Es wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog überarbeitet und erweitert. – Mit Dank an socursu für eine Korrektur.]

Sudelgeblogge (I)

Thursday, 10. February 2011[1] Als akkurate Hausfrau hatte sie dem Rest der Familie einen festen Belegungsplan für die Fächer des Besteckkorbes in der Spülmaschine verordnet. Vorn rechts: Messer. Vorn links: Gabeln. Mitte rechts: Suppenlöffel. Mitte links: Dessertlöffel. Hinten rechts: Kuchengabeln. Hinten links: Sonstiges. Denn so lasse sich, wenn sich jeder daran halte, beim Ausräumen viel Zeit sparen, weil das Einordnen in die Besteckschublade umstandslos mit nur sechs Handgriffen zu erledigen sei.

[2] Als seine Beliebtheit dank seiner Erfolge auf Rekordniveau gestiegen war, wurde er zum Geburtstag mit Geschenken von nahezu Fremden überhäuft, die weder seinen Geschmack kannten noch seine Interessen. Als sich Misserfolge einstellten und sein Stern wieder sank, verschenkte er das Gerümpel weiter. Dabei traf es sich gelegentlich, dass einer der einstigen Schenker versehentlich sein eigenes Geschenk zurückerhielt. Er sah es den beschenkten Schenkern an, denn sie spielten die freudige Überraschung beim Anblick der nutzlosen Dinge noch schlechter als er vor Jahr und Tag.

[3] Alle Liebe beginnt und endet mit der Eigenliebe. Dass letztere in so schlechtem Ansehen steht, beruht wohl weniger auf einem Missverständnis der Botschaft des Jesus von Nazareth, als vielmehr auf der irrigen Annahme, Liebe erfülle sich in der Übereinstimmung mit den guten und schönen Attributen des Geliebten. Mein Kreuzworträtsel fragt nach einem Wort mit zehn Buchstaben, welches „Eitelkeit mit Egoismus“ verbindet – und meint Eigenliebe! Ganz falsch ist dies jedenfalls dann, wenn man die gesunden Anteile eines fürsorglichen Umgangs mit dem eigenen Äußeren und der Durchsetzung eigener Lebensansprüche darüber vergisst, die nur zu leicht als eitel oder egoistisch denunziert werden; nämlich meist dann, wenn es konkurrierenden Individuen auf dem Markt der Eitelkeiten und Interessen gefällt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Wenn aber die Eigenliebe verpönt ist, dann führt diese Gleichung doch zu keiner Nächstenliebe. Je tiefer hingegen die Eigenliebe ist, desto weiter vermag auch die Liebe zum Nächsten zu reichen. (Vielleicht gar zum Übernächsten?)

[4] Etliche der Aphorismen Lichtenbergs hören sich an wie Bruchstücke zu einem Roman, wie die Bonmots von Helden, deren Charaktere und Figuren erst noch zu erfinden sind. – In den Romanen, die ich in mein Antiquariatslager schubse, finde ich oft Anstreichungen von eigener oder fremder Hand an Sätzen, die zu guten Aphorismen getaugt hätten. Das bleibt dann also von den Romanen übrig, wenn sie durchs grobmaschige Sieb unseres Leseeifers passiert worden sind. – Warum, so wird sich der Göttinger Weise vielleicht gedacht haben, soll ich um meine brillanten Schmuckstücke mit bedeutendem Aufwand umständlich Kulissen und Übergänge bauen, damit das Ganze sich als Roman in der Welt behaupte? Zuletzt bleiben doch ohnehin bloß diese wenigen Preziosen übrig.

[5] Auf dem Lehrstuhl der Bescheidenheit lautet für den Weisen die erste Lektion, an seinem Verstande zu zweifeln.

[Diese neue Reihe sollte ursprünglich Sudelblog heißen. Da es ein solches aber schon gibt – wenngleich mit kaum einem Bezug zu Georg Christoph Lichtenberg, sondern stattdessen zu Kurt Tucholsky –, habe ich mich zur zweiten Wahl entschieden und meine Puppe in der Puppe in Sudelgeblogge umgetauft.]

Loveparade 2007

Tuesday, 01. February 2011Aschersonntag, 26. August 2007. – Im Windschatten der Bahnsteigkante im Essener Hauptbahnhof staut sich die letzte Spur des Mega-Events [siehe Titelbild]. Ansonsten hat die Stadtreinigung ganze Arbeit geleistet. Das City-Center glänzt wie geleckt, auf der Kettwiger Straße knirscht zwar alle paar Schritte noch ein vereinzelter Glassplitter unterm Schuh – aber sonst deutet nichts mehr darauf hin, dass hier gestern geschätzte 1,2 Millionen Partygäste auf engstem Raum die erste Loveparade in der Metropole Ruhr feierten. Es ist noch einmal gut gegangen.

Als Dr. Motte and Friends am 1. Juli 1989 spontan auf dem Kurfürstendamm der noch geteilten Stadt Berlin die erste Loveparade veranstalteten, war dies eine ordnungsgemäß angemeldete politische Demonstration, unter der Parole: „Friede Freude Eierkuchen“. Die ca. 150 Technofans, die die Geburtsstunde dieses später so überaus erfolgreichen Tanzvergnügens unter freiem Himmel miterleben durften, erinnern sich heute nur noch an ein unverhältnismäßig großes Polizeiaufgebot – und an das schlechte Wetter. Danach verdoppelte sich die Zahl der Partygäste von Jahr zu Jahr. Und wer die Geschichte von der Erfindung des Schachspiels kennt und weiß, welche Folgen es hat, wenn man auf jedes Feld des schwarzweißen Brettes doppelt soviele Reiskörner legt wie auf das jeweils vorhergehende, der kann leicht den Schluss ziehen, dass diese Dynamik nur mit einer Katastrophe enden kann – wenn der indische Herrscher Shihram, der das leichtfertige Versprechen gemacht hat, dieser verhängnisvollen Entwicklung keinen Riegel vorschiebt und die Exponentialkurve rechtzeitig mit einem Machtwort abbricht. Der Senat der Stadt Berlin war weiser als Shihram und hat die Verhandlungen mit Dr. Mottes Nachfolger, dem Muckibuden-Millionär Rainer Schaller, im Sande verlaufen lassen. Danach stellte sich die Frage: Wie heißt die europäische Großstadt oder Region, deren Minderwertigkeitskomplex so groß ist, dass sie meint es nötig zu haben, ihren Anspruch als Kulturmetropole ausgerechnet mit diesem hypertrophen Massenauflauf in Wodka-Gorbatschow-Soße beweisen zu müssen? Erraten: Es war die Kulturhauptstadt Europas 2010, die nun vier weitere Jahre vertraglich verpflichtet ist, für ein Wochenende – in Dortmund, Bochum, Duisburg und Gelsenkirchen – einen enormen logistischen, verkehrstechnischen, notfallmedizinischen und sanitären Aufwand zu betreiben, damit uns eine Million und mehr junge Leute demonstrieren können, was sie unter Kultur verstehen: nämlich Komasaufen, Flaschenzerdeppern und Grölen.

Wenn die UNESCO erwägt, Städten wie Köln oder Dresden den Status des Weltkulturerbes für den Dom bzw. das Elbtal abzuerkennen, wegen eines Hochhauses bzw. einer Brücke, die nicht ins Bild passen, dann ist es mindestens so berechtigt, wenn die Europäische Kommission Essen & Co. augenblicklich auf die Rote Liste setzt und anmahnt: Noch eine solche Entgleisung, und ihr könnt auf Zollverein in drei Jahren die Lichter löschen! Ich würde mich hier nicht so sehr ereifern, wenn Schaller auf seiner Website nicht ausdrücklich den Zusammenhang zur Kulturhauptstadt 2010 herstellte: „Die Stadt Essen hat dabei die einmalige Möglichkeit, sich und die gesamte Metropole Ruhr würdig zu vertreten und zu zeigen, dass sie zu Recht Kulturhauptstadt Europas 2010 ist.“ Dieser Blödsinn findet sich in einem Appell an die „lieben Anwohnerinnen und Anwohner der Essener Innenstadt“, damit auch die, um den Nachtschlaf gebracht, endlich begreifen, was unter Kultur zu verstehen ist und dass man dafür schon mal ein Opfer bringen muss. Die Ideale der frühen Loveparade-Umzüge sind schon längst auf der Strecke geblieben: „Dr. Motte wollte nicht nur, dass die Teilnehmer tanzten, sondern dass sie zu aktiven Teilnehmern einer ,Tanzbewegung‘ wurden. Er wollte, dass ,Harmonie durch Musik‘ entsteht, er wollte Freiräume entstehen lassen durch nonverbale Kommunikation, er sprach von Liebe und Respekt, von der Vielfalt der Tanzmusik und wünschte am Ende der immer kurzen Ansprache eine schöne Party.“ (Wikipedia.) Selbst zum bloßen Tanzen war in diesem Pferch in Essen gar kein Platz – und erst recht bietet eine solche Veranstaltung keine Möglichkeit, Freiräume entstehen zu lassen. Es geht nur noch um den Rekord, die größte Party der Welt zu sein – und um den Zaster, den ein solcher Rekord einfährt.

Warum will jeder dabeisein, wenn 1,2 Millionen Raver sich in einem Sperrbezirk die Beine in den Bauch stehen und der überwiegende Teil von ihnen vom „eigentlichen Geschehen“ nichts mitbekommen? Mit der gleichen Berechtigung könnte man den ostdeutschen Geflügelmastbetrieb zum Mega-Event erklären, in dem pro Jahr 1,2 Millionen Hühner maschinell geschlachtet, gerupft, ausgenommen, von Knochen bereinigt und zu kleinteiligen Fleischstückchen zerhäckselt werden, als Beifügung zu den Dosensuppen eines gut notierten Lebensmittelherstellers. Der erhebt aber immerhin nicht Anspruch darauf, einen Beitrag zur Kultur zu leisten. Bei der 1997er-Loveparade klagte ein Rechtsanwalt im Namen seiner Mandanten, Eltern eines Kleinkinds, vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen die Lärmbelästigung, weil dieser junge Erdenbürger durch die laute Technomusik im Schlaf gestört werden könnte. Und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) machte auf dem Klageweg geltend, dass geschützte Vogelarten im Tiergarten, ebenfalls durch das technische Getöse aus den Boxen, beim Nisten gestört werden und ihre Brut im Stich lassen. Solche donquijotesken Kämpfer gegen Windmühlenflügel haben meine ganze Sympathie. Und ich bedaure die Chirurgen in Essen und Umgebung, die die vergangene Nacht damit zubringen mussten, Schnittverletzungen durch Flaschenscherben zu nähen, weil die Organisatoren dieser tollen Party es nicht einmal auf die Reihe kriegen, die Mitnahme von Glasflaschen in den Sperrbezirk durch Polizeikontrollen an den Zugangsstellen zu unterbinden wie in Berlin.

– – –

Ein kurzes Schlusswort noch, nach der katastrophalen Loveparade 2010 in Duisburg. Ganz falsch kann ich damals mit meinen Vorbehalten gegen diesen Mega-Event im Revier nicht gelegen haben, wenngleich meine Kritik eher auf den kulturellen Tiefstand als auf die logistischen Risiken zielte. Ich bin aber keiner von der Sorte, die sich nach einem solchen mörderischen Desaster triumphierend die Hände reiben und darauf hinweisen, dass sie von Anfang an dagegen waren. Und darum verkneife ich mir auch, aus den teils beleidigenden Kommentaren zu zitieren, in denen ich mal als Satiriker missverstanden, mal als Hinterwäldler denunziert wurde. Davon wird schließlich keins der Opfer wieder lebendig.

[Dieses Posting erschien zuerst am 26. August 2007 bei Westropolis unter dem Titel Aschersonntag. Es wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog geringfügig überarbeitet, ergänzt, gekürzt und korrigiert.]

Plastiktütenplattitüden (I)

Thursday, 20. January 2011

Freitag, 8. Februar 2008. – Kein Niederschlag, schwacher Wind aus Süd-Südost, Temperaturen zwischen 1 °C und 9 °C. Punkt acht Uhr geht die Sonne auf, bis kurz nach halb sechs wird sie diesen Tag erhellen. In vielen Büros der Republik gehen die Beschäftigten gemäß gelockertem Dress-Code ihrer Beschäftigung nach: Casual Friday. Oder sie tun mindestens so, als ob sie, völlig unbeeindruckt von den bevorstehenden Wochenendfreuden, nichts anderes im Sinn hätten als am kleinen Rad in der großen Maschine ihres Arbeitgebers mit gut gespielter Emsigkeit zu drehen. Aber auch in Rollkragenpullover und Stone-washed-Jeans sind sie ,immer in innerer Alarmbereitschaft‘ (Wolfgang Neuss). Schließlich wollen sie sich ersparen, bald als Zeitungsverkäufer alle Tage der Woche gemäß gelockertem Dress-Code an der nächsten Straßenecke zu stehen: „Darf ich ihnen eine Obdachlosenzeitung anbieten?“

Wobei mir immer schon das gegen jedes Risiko abgesicherte, von der Geburt bis zum Tod plangemäß sich abspulende Leben weitaus schrecklicher erschien als noch der herbste Absturz. Philip Roth hat in seinem Roman Exit Ghost, dem zehnten Band seines Zuckerman-Zyklus, diesem Typ des selbstzufriedenen Kontrollfreaks in der Figur des Versicherungsanwalts Larry Hollis ein trauriges Denkmal gesetzt. Nachdem der kleine Larry mit zehn Jahren Vollwaise wurde, „entwarf er in seinem Tagebuch einen detaillierten Plan für die Zukunft, an den er sich für den Rest seines Lebens buchstabengetreu hielt; von da an war alles, was er tat, äußerst zielgerichtet.“ (Philip Roth: Exit Ghost. A. d. Am. v. Dirk van Gunsteren. München: Carl Hanser Verlag, 2008, S. 14.) – Brrr! Wie schauderhaft! Jener Larry Hollis, den Nathan Zuckerman als aufdringlich-hilfsbereiten Nachbarn ertragen muss, nervt den alternden Schriftsteller mit den ,abgedroschensten Fragen über das Schreiben‘. Roth lässt eine sehr amüsante Liste folgen, die ich, sollte ich je auf Lesereise gehen, vor jeder Veranstaltung im Publikum verteilen ließe, unter der Überschrift: ,Fragen, die Sie mir in der anschließenden Diskussion nicht stellen dürfen‘: 1. Woher kriegen Sie Ihre Ideen? – 2. Woher wissen Sie, ob eine Idee gut oder schlecht ist? – 3. Woher wissen Sie, ob Sie einen Dialog einsetzen oder eine Situation ohne Dialog beschreiben wollen? – 4. Woher wissen Sie, wann ein Buch fertig ist? – 5. Wonach wählen Sie den ersten Satz aus? – 6. Wonach wählen Sie den Titel aus? – 7. Wonach wählen Sie den letzten Satz aus? – 8. Welches Buch ist Ihr bestes? – 9. Welches Buch ist Ihr schlechtestes? – 10. Mögen Sie Ihre Protagonisten? – 11. Haben Sie je einen Protagonisten umgebracht? – 12. Im Fernsehen hab ich einen Schriftsteller sagen hören, dass die Personen in dem Buch die Führung übernehmen und es selbst schreiben. Stimmt das?‘ (Ebd., S. 15 f.)

Anfang 2008 hat Felicitas von Lovenberg anlässlich des Erscheinens der deutschen Übersetzung von Exit Ghost dessen Autor im New Yorker Büro seines Agenten Andrew Wylie interviewt. War sie bloß etwas zerstreut, oder hatte sie sich schlecht vorbereitet, jedenfalls stellte sie prompt die leicht abgewandelte Frage 8 aus der Tabuliste: „Haben Sie Lieblingsbücher unter Ihren Büchern?“ Roth war so gnädig, über diesen schlimmen Fauxpas hinwegzusehen, und antwortete völlig unbeeindruckt: „Nein. Wenn ich ein Buch fertiggestellt habe, bin ich durch damit. Auch den Ghostwriter habe ich nicht noch einmal gelesen, nur hineingeschaut, als Exit Ghost fertig war, um sicherzugehen, dass ich die Fakten noch richtig im Kopf hatte. Mein Lieblingsbuch ist insofern immer das, an dem ich gerade sitze.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 28 v. 2. Februar 2008, S. Z6.) Das ist, nebenbei bemerkt, auch die abgdroschenste Antwort, die man auf diese Frage geben kann. – Wie peinlich für Frau von Lovenberg! Müssen wir fürchten, sie demnächst Ecke Avenue B und 18th Street im unfreiwilligen Dauerfreitagsoutfit anzutreffen, ein New Yorker Homeless-Magazine feilbietend? Ach was, die Zeiten sind längst vorbei, in denen man ein Buch noch aufmerksam lesen musste, um sich auf ein solches Interview vorzubereiten.

Die erwähnte Straßenecke beschreibt übrigens kein Geringerer als der nahezu vergessene E. I. Lonoff in einer seiner Kurzgeschichten: „Der ruppige Wind eines zu frühen Herbstes trieb welkes Laub und wild scheppernde Cola-Dosen vor sich her und sammelte die abgenutzten Reste eines zum Tode verurteilte Jahres in den schmutzigen Winkeln dieser Straßenkreuzung. Verloren wartete Boldan auf eine Eingebung, auf das unwahrscheinliche Aufglimmen eines Hoffungsschimmers – und betrachtete dabei eine knisternde hellgrüne Plastiktüte, die sich an einer defekten Neonreklame verfangen hatte.“ (E. I. Lonoff: Short Storys. Vol. IV. New York 1953, S. 23.)

Wie der Zufall will, hat sich vor ein paar Tagen eine solche Plastiktüte im Rotdorn hinter unserem Haus verkrallt. Ein unschöner Anblick. Was tun? Ins morsche Geäst klettern und einen Absturz riskieren? Die Aussicht, dass uns dieses nie verrottende Tütchen durch den ganzen kommenden Frühling und Sommer mit seinem Geflattere und Geknistere auf den Wecker fällt, ist nicht eben erfreulich. Wenn unser Crataegus laevigata, auch ,Paul’s Scarlet‘ genannt, Ende Mai bis Anfang Juni in voller rosafarbener Blüte steht, wird die Tüte besonders unangenehm ins Auge fallen. Hat vielleicht jemand leihweise ein dressiertes Äffchen anzubieten, das uns von diesem blassgrünen Plagegeist befreit? Ich würde mich mit einem signierten Exemplar von Roths The Ghostwriter (1979) revanchieren, Band zwei des Zuckerman-Zyklus, in bester Erhaltung.

[Dieses Posting erschien zuerst am 8. Februar 2008 bei Westropolis als XI. Folge meiner Serie Jourmal intime unter dem Titel Freitag, 8. Februar 2008. Es wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog geringfügig überarbeitet, ergänzt, gekürzt und korrigiert.]

Protected: „Gesundheit!“

Wednesday, 03. March 2010Korbes et al.

Friday, 17. April 2009Morgen lese ich vor angemeldetem Publikum in einer Oberhausener Psychotherapie-Praxis.

Die Einladung dorthin verdanke ich Ullas Freundschaft zu Eva, einer der beiden Therapeutinnen, die seit vorigem Jahr mit ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Eva zu Gast bei meinen Literarischen Soireen ist.

Ungewohnt an dieser Situation ist, dass ich vor mehrheitlich Fremden lese. (Selbst bei der Siemsen-Matinee im Grillo-Theater am 26. Oktober vorigen Jahres setzte sich etwa die Hälfte meines Publikums aus meinen langjährigen „Fans” zusammen.)

Deshalb ging ich bei der Komposition des Programms auf Nummer sicher und wählte sieben nicht allzu lange Texte aus, die hoffentlich erheitern werden, ohne mit ihrem teils etwas makabren Hautgout allzu sehr zu brüskieren. Von den dreißig Plätzen in dem hellen, freundlichen Gruppenraum der Praxis sind nach Auskunft der beiden Evas zwei Drittel durch Voranmeldungen besetzt. Ob alle angemeldeten Personen tatsächlich erscheinen werden, bleibt zudem abzuwarten. Immerhin hat sich das frühlingshafte Osterwetter gestern verabschiedet. Ein spontaner Biergartenbesuch dürfte also kaum als Konkurrenz zu meiner Soiree gefährlich werden.

Wie üblich spiegelt sich in meiner Textauswahl einerseits mein aktuelles literarisches Interesse wieder, insofern ich Kostproben von Alfred Polgar und Victor Auburtin aufgenommen habe; andererseits habe ich auf einige meiner erprobten und bewährten „Evergreens” zurückgegriffen, die zum Thema – Klitzekleine Katastrophen – passen, so etwa die schröckliche Geschichte des verschluckten Auges von Hermann Harry Schmitz [siehe Titelbild] und Herr Korbes von den Gebrüdern Grimm. Besondere Mühe habe ich mir mit den Programmzetteln gegeben, die ich als limitierte, nummerierte und signierte Einblattdrucke auslegen werde.

8° 22′ N 62° 39′ W

Thursday, 26. March 2009A: »Erschrick bitte nicht. Ich bin es! Erkennst du meine Stimme noch?« – B: »A? Nein! Ich glaube es nicht!« – A: »Doch, ganz richtig, ich bin es. Ich bin ganz zufällig in der Stadt, hab geschäftlich hier zu tun, du weißt, was ich meine. Vermutlich ist es eine sehr schlechte Idee gewesen, dich anzurufen. Verzeih mir, ich …« – B: »Nein, bitte! Leg nicht auf. Ich denke gerade in letzter Zeit wieder ständig an dich. Du musst wissen, dass ich sehr krank bin.« – A: »Das tut mir leid.« – B: »Du musst mich nicht bedauern, jeder bekommt, was er verdient. Aber ich würde dich so gern sehn. Wo bist du jetzt?« – A: »Daraus kann nichts werden. Ich hocke in einem schäbigen kleinen Hotel am anderen Ende der Stadt und warte auf meinen Geschäftsfreund, der mich spätestens in einer halben Stunde abholen wird. Anschließend muss ich Venezuela so schnell wie möglich verlassen, wie du dir denken kannst.« – B: »Dann ist es wirklich grausam, dass du mich angerufen hast.« – A: »Ich konnte nicht widerstehen.« – B: »Was soll ich nun davon halten?« – A: »Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, weil ich dir eine Frage stellen muss.« – B: »Bin nicht eher ich diejenige, die das Recht hat, Fragen zu stellen? Nicht nur eine, sondern viele Fragen.« – A: »Ich kann dir deinen Zorn nachfühlen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Es ist lange her und wir sollten es ruhen lassen. Meine Frage betrifft übrigens auch gar nicht die Vergangenheit.« – B: »Es ist lange her, ja, vielleicht nach dem Kalender und bestimmt für dich. Für mich ist es aber, als wäre es gestern gewesen. Für mich sind die Uhren in jener Nacht stehengeblieben, als du …« A: »Still! Sei still, sonst muss ich auflegen.« – B: »Schon gut.« – A: »Was ist das übrigens für ein kleiner Dicker, der dich an den Wochenenden regelmäßig besucht?« – B: »Du bist doch ein verfluchter… Du hast mich bespitzeln lassen.« – A: »Ich muss eben gewisse Vorkehrungen treffen, wie du weißt. Meine Neugier ist rein professionell.« – B: »Der ,kleine Dicke‘, wie du Y nennst, ist ein entfernter Verwandter, der lange in Europa gelebt hat. Ein Seelenarzt. Er besucht mich als guter Freund und Therapeut. Wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich längst in den Guri gesprungen. War das deine Frage?« – A: »Nein. « – B: »Was dann?« – A: »Entschuldige mich einen Moment, bitte.« – B: »Was ist denn jetzt?« – A: »Ich bin sofort wieder da.«

A: »Da bin ich wieder.« – B: »Ist dein ,Geschäftsfreund’ eingetroffen?« – A: »Nein, ich habe nur die Vorhänge zugezogen, damit ich Licht machen kann. Es dämmert bereits.« – B: »Ja, das weiß ich. Aber ich liebe die Dunkelheit, seit ich das Leben hassen gelernt habe.« – A: »Ganz die alte B: Neigung zur Übertreibung. Melodramatische Zustände. Suizidale Phantasien. Oder wie nennt dein Freund, der Seelenarzt, dergleichen?« – B: »Jetzt hör mir mal gut zu, mein Lieber: Ich verspüre nicht die geringste Neigung, mir deine ebenso taktlosen wie unverschämten Spötteleien über meinen gesundheitlichen Zustand anzuhören. Wenn ich noch nicht aufgelegt habe, dann allein deshalb, weil …« – A: »Weil was?« – B: »Ach, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil ich neugierig bin und gerade nichts Besseres zu tun habe.« – A: »Apropos: Was tust du denn eigentlich so? Ich meine: Wovon lebst du?« – B: »Das ist wieder ein Thema, über das ich nicht mit dir zu sprechen gedenke.« – A: »Schade. Ich habe mich jedenfalls etwas gewundert, dass du nicht mehr untervermietest. Ganz mutterseelenallein in diesem riesigen Haus, das ist doch etwas verwunderlich, findest du nicht? Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren zu meiner Zeit die Untermieter deine einzige Erwerbsquelle, wenn man mal davon absieht, dass du nebenher noch …« – B: »Schweig!« – A: »Schon gut. Lassen wir die Vergangenheit ruhen.« – B: »Eben. Willst du mir nicht endlich deine Frage stellen? Deine die Gegenwart betreffende Frage?« – A: »Was glaubst du?« – B: »Was weiß denn ich, was du mich fragen willst. Wir haben uns seit … lass mich rechnen … bestimmt seit achtzehn Jahren nicht mehr gesehen, nichts voneinander gehört. Woher soll ich also wissen, was du mich fragen willst? Ich war gerade auf dem besten Weg, dich endlich zu vergessen. Und jetzt stell sie endlich, deine gottverdammte Frage!«

A: »Ich habe sie doch schon gestellt: Was glaubst du?« – B: »Ach, nein! Du willst mit mir über Glaubensfragen diskutieren? Ausgerechnet du? Vermutlich hast du noch gestern bei einem deiner Flittchen gelegen; und heute schneidest du einem wildfremden Menschen für ein paar lausige Bolívares die Kehle durch. Zwischendurch aber kommt dir in den Sinn, die gute alte A anzurufen und mit ihr ein gepflegtes Telefongespräch über religiöse Themen zu führen. Sag mal: Hast du sie noch alle?« – A: »Die Frage ist mir ganz ernst.« – B: »Na, schön. Aber warum stellst du sie ausgerechnet mir? Auch wenn es lange her ist, müsstest du dich doch noch gut daran erinnern, dass ich mit dem lieben Gott und der unsterblichen Seele und der Wahl zwischen Himmel und Hölle rein gar nichts anfangen kann.« – A: »Das war vor zwanzig Jahren so, ich weiß. Aber es könnte sich ja mittlerweile geändert haben.« – B: »Wie kommst du darauf? Hast du auch meine geheimsten Gedanken ausspionieren lassen? Hast du mir Hellseher vor die Haustür gestellt?« – A: »Mach dich nicht lustig.« – B: »Ich habe vielmehr den Eindruck, dass du dich über mich lustig machen willst.« – A: »Weit gefehlt.« – B: »Ach A, hättest du doch nicht angerufen!«

A: »Willst du meine Frage nun beantworten? Die Zeit läuft uns davon.« – B: »Ja!« – A: »Was, ,ja‘?« – B: »Meine Einstellung hat sich geändert.«

A: »Ich dachte es mir.« – B: »Du dachtest es dir. Warum?« – A: »Es hat nie zu dir gepasst.« – B: »Was?« – A: »Na, der Unglaube. Nenne es, wie du willst.« – B: »Ich glaube nicht, dass du auch nur von ferne einen Begriff davon hast, was ich meine, wenn ich zugebe, dass sich meine Haltung in diesen Dingen geändert hat. Weil du nämlich damals meine ganz andere Auffassung ebenfalls völlig missverstanden hast.« – A: »Mag sein.« – B: »Glaub mir, es ist so. – Eines kann ich aber nicht begreifen.« – A: »Nämlich?« – B: »Warum ausgerechnet dieses Thema dich so sehr beschäftigt, dass …« – A: »Ich habe eben ein paar Erfahrungen gemacht.« – B: »Willst du mir davon erzählen?« – A: »Vielleicht später einmal. Jetzt muss ich Schluss machen. Leb wohl, einstweilen.« – B: »Warte noch! Ich muss dich … hallo?«

Vier Frühwerke

Saturday, 13. December 2008Buchstaben lernte ich lange vor Beginn der Schulzeit kennen, lesen und schreiben. Mein Vater hatte mir eine Tabelle gemalt, in der das Abece durch kleine Piktogramme erklärt war: ein Apfel für das A, eine Banane für das B, eine Citrone für das C usw. Als ich fünf Jahre alt war, überraschte uns ein Herr Kroll aus dem Parterre des Hauses, in dem wir damals wohnten, mit einem großzügigen Geschenk: einer Schreibmaschine, die in seiner Firma ausrangiert worden war. Ich lernte, wie man ein Blatt einspannt, und begriff bald die Funktion der Hochstelltaste. Im Jahr 1961 schrieb ich diese vier Texte humoristischer Kurzprosa. Wann immer ich sie wieder lese, schwanke ich zwischen Bewunderung und blankem Entsetzen. Was muss ich damals schon für ein Enfant terrible gewesen sein!

[1] Im Uhrlaub – Im Urlaub ist es sehr schön. Man kann schwimen. Man kann sich erholen. Man kann Braun werden. Ja Uhrlaub ist ein fergnügen, oder? Für manche nicht! Zumbeischpiel, für die die drei oder vier Kinder haben. Die Frauen, Morgens erger, Vormitags erger, Mitags erger, nachmittags erger, abents erger. Nachts erholung. Die Mäner, morgens bedinung, bis Abents bedinung,

[2] Im Wintersport – Man setzt sich auf eine Bank. Man ziet sich Schier an, und kracks, Die Sier brechen durch. Man hat einen schnupfen. man get in eine wirtschaft. Man bestelt sich ein bir, und noch eins und noch eins Und man ist besübelt. Man get nach hause. man wiert ausgeschimft.

[3] Ein neues Auto – Man will in die Stadt. Man muss 2dm Karne bezalen. Darum willman sich ein Auto kaufen. Man geht ins Autogescheft. Man Kauft sich kurtzerhand einen Aston Martin DB 5. Macht damit eine reise nach Juguslawien. Gleich nach 30 km färt man in einen strasengraben Herein. Und benzi Gelt, gleich 50-80dm Monat. Dan eine Reife[n]panne. Dreisich bis firzich dm schaden. Man ferkaut den Wagen für 20 dm an den schrotthäntlerund kauft sich dafür einenstapel karnes.