Vorgestern saßen wir mal wieder mit meinem ältesten Freund und seiner jüngsten Freundin beisammen, nebenbei bemerkt in einem Restaurant, für das ich ganz gegen meine Gewohnheit einmal Reklame machen möchte, denn es hat mir dort – im Kulturforum Steele in der Dreiringstraße – nun schon zum wiederholten Male ganz außergewöhnlich gut geschmeckt. (Zander.)

Dass ich immer wieder gern hier einkehre, hat seinen Grund auch in der außergewöhnlichen Atmosphäre des alten Ratssaals im ehemaligen Bürgermeisterhaus, denn dort wird man tatsächlich nicht mit Hintergrundmusik dauerbeschallt. Wo gibt es das noch? Dann stehen die hohen Wände kreativen Menschen zur Präsentation ihrer Bilder zur Verfügung, nicht unbedingt etablierte Künstler sind das, aber es berührt meist doch durch eine stille Leidenschaftlichkeit, was man dort zu sehen bekommt, und rührt gar manchmal durch einen verzweifelten Ehrgeiz. Und schließlich ist die Bedienung bezaubernd.

Dieses Raumklima fördert meine Lust am Gespräch zuverlässig ungemein. Und selbst das Zuhören, nicht unbedingt mein größtes Talent, fällt mir hier leichter als anderswo. Es ergab sich, dass ich nun schon zum wiederholten Male den Eindruck gewann, hier dem einzigen regelmäßigen Leser meines Blogs gegenüberzusitzen. Mein Freund, der nicht nur mein ältester, sondern auch mein bester ist, wie mir wieder einmal recht deutlich wurde, tippt bei solchen Gelegenheiten dies und jenes zart an, was ich in jeweils jüngster Zeit hier von mir gegeben habe. Dann zucke ich zusammen, denn ich weiß, wie mich selbst die blassesten Andeutungen einer Kritik aus der Fassung bringen und oft tagelang beschäftigen können. Blitzschnell überwinde ich meine Neugier und lenke dann ab, suche mit einem Überraschungscoup, einer kecken Frage oder einem provozierenden Witz das Thema zu wechseln. Diesmal jedoch kam ich zu spät – und schon war es passiert.

Das seien ja schon merkwürdige Typen, die ich da immer wieder kennen lernen würde. (Gemeint war damit offenbar Noxo.) Aber das mit den Fotos, mit der Anarchie, das habe er nicht verstanden.

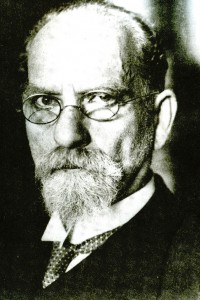

Ich murmelte mir verschämt etwas in den Bart, er möge jetzt aber doch bitte nicht darauf bestehen, dass ich meine eigenen Texte, gar meine Ohne-Worte-Beiträge interpretiere. Aber das Kind war in den Brunnen gefallen und strampelt dort noch immer im faulen Schlick. Soll ich bekennen, dass es mir tatsächlich nicht bei allen Postings darum zu tun ist, verstanden zu werden? Noch schlimmer, dass ich manche meiner hier abgelegten Lebens- und Sterbensäußerungen selbst nicht begreife? Nein, das darf man nicht von mir verlangen. Und mein Freund am allerwenigsten. Das Foto oben zeigt ihn, wie er vor knapp 40 Jahren eine Reihe Zuckerwürfel im Abstand von exakt 10 Zentimetern quer über den Süthers Garten in Essen-Rüttenscheid legt. Sein Gesicht verbarg er dabei hinter einer Gasmaske. Für dieses Happening, das wir Suro Art Aktion No. 2 nannten, gab es auch keine vernünftige Erklärung. Es stimmte aber, in einem außerrationalen Sinn. Diesem Sinn bin ich treu geblieben. Und jetzt pssst!