Archive for November, 2010

Protected: Christine Lavant: Aufzeichnungen

Tuesday, 30. November 2010Reck-Malleczewen: Tagebuch

Monday, 29. November 2010Reck-Malleczewen, Friedrich Percyval [d. i. Friedrich (Fritz) Reck]: Tagebuch eines Verzweifelten. [Hrsg., m. e. Vorw. u. e. Nachw. v. Curt Thesing.] Lorch (Württemberg) / Stuttgart: Bürger-Verlag, 1947. – 202 & 2 S. & 1 Taf. mit dem Porträt d. Verf. v. Franz Herda im Frontispiz [s. Titelbild], 21,0 x 13,8 cm, OPb., Fadenheftung. – Rücken fehlt, Einband zum Gelenk hin mit Schadstellen, innen gut. – Erstausgabe, 1.-5. Tsd.

Nico Rost berichtet in seinem Tagebuch aus dem Konzentrationslager Dachau unterm Datum vom 15. April 1945 von der Begegnung mit einem völlig erschöpften und abgemagerten, etwa sechzigjährigen Mithäftling, der wie er selbst in der Krankenbaracke liegt, nun aber zurück in Block 25 verlegt werden soll, wo Flecktyphus herrscht. Inständig bittet ihn der Mann, sich für ihn einzusetzen, denn er fürchte, im Falle seiner Verlegung nicht mehr lange zu leben. Als Rost nach seinem Namen fragt, stellt er sich als Friedrich Reck-Malleczewen vor. Nun ist aber verbürgt, dass der Schriftsteller dieses Namens bereits zwei Monate zuvor, im Februar 1945 in Dachau zu Tode kam; lediglich das genaue Tagesdatum ist umstritten. Vermutlich bediente sich der Unbekannte nur des damals prominenten Namens, um seine Chance auf Rosts Unterstützung zu verbessern, der ein belesener Mann war. „Kennen Sie meine Bücher?“, hatte ihn der Fremde gefragt. Und Rost musste nicht lange überlegen: „Einige wohl, unter anderem einen historischen Roman über Jan Bockelson [den Münsteraner Wiedertäufer], ein sehr gut geschriebenes, technisch vortreffliches Buch, äußerst spannend, jedoch ohne Tiefe, ferner eine Studie über Charlotte Corday, auch Frau Übersee und, natürlich, Bomben auf Monte Carlo.“ Rost erinnerte sich aber auch daran, was er seinem Gegenüber freilich taktvoll verschwieg: dass Reck-Malleczewens Studie über die Mörderin Jean Paul Marats ein absolut konterrevolutionäres Buch war und bei ihrem Erscheinen 1937 der Reaktion in die Hand spielte. (Vgl. Nico Rost: Goethe in Dachau. Berlin: Verlag Volk & Welt, 1999, S. 279 ff.)

Antifaschistische Bekenntnisbücher, geheime Tagebücher und unter höchster Geheimhaltung verfasste Briefwechsel aus dem linken Lager – von Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten aller Schattierung, selbst von Anarchisten – gibt es ohne Zahl. Hingegen haben solche Dokumente wie das vorliegende, aus der Feder konservativer Feinde des Nazi-Regimes, eher Seltenheitswert. Das Tagebuch eines Verzweifelten ist eines von diesen raren Büchern. (Die Tagebücher Theodor Haeckers, der bei Reck sogar vorkommt, sind ein weiteres Beispiel.) Beeindruckend an ihnen ist die nahezu vollkommene Isolation ihrer Verfasser. Die Linken konnten doch meist noch auf ein verborgenes Netzwerk vertrauen, hatten geheime Verbindungen zu abgetauchten oder unerkannt in perfekter Tarnung lebenden Genossen, mit denen sie sich austauschen konnten und die ihnen in der Not vielleicht zu Hilfe kamen. Männer wie Reck oder Haecker hingegen scheinen auf verlorenem Posten, in großer Einsamkeit gekämpft zu haben. So klagt auch Reck in seinem Tagebuch einmal, „daß das bitterste Herzeleid in diesen Jahren uns Heimgebliebenen aus der wachsenden Vereinsamung, aus dem Fehlen der Kameraden, aus dem Absterben der Gegner sowohl wie der Gesinnungsgenossen entspringt.“ (Reck-Malleczewen , a. a. O., S. 78.)

Desto imposanter der unglaubliche Furor, mit dem der Gutsbesitzer und Arzt Friedrich Percyval Reck-Malleczewen seine Flüche gegen die braune Brut aufs Papier speit. Eine Kostprobe: „Mein Leben in diesem Pfuhl geht nun bald ins fünfte Jahr. Seit mehr als zweiundvierzig Monaten denke ich Haß, lege mit Haß mich nieder, träume ich Haß, um mit Haß zu erwachen: Ich ersticke in der Erkenntnis, der Gefangene einer Horde böser Affen zu sein und zermartere mir das Hirn über das ewige Rätsel, daß dieses nämliche Volk, das vor ein paar Jahren noch so eifersüchtig über seinen Rechten wachte, über Nacht versunken ist in diese Lethargie, in der es diese Herrschaft der Eckensteher von gestern nicht nur duldet, sondern auch, Gipfel der Schande, gar nicht mehr imstande ist, die eigene Schmach als Schmach zu empfinden …“ (Ebd., S. 22.) Man liest diese Tiraden mit einigem zwar teils grausligem Genuss, zumal der Verfasser einen unerschütterlichen Humor hat, der sich hier freilich im Gewand des Sarkasmus zeigt. Und sehr richtig betont er immer wieder, dass es ganz besonders die völlige Humorlosigkeit der Nazis ist, die ihre Entmenschlichung bedingt und befördert. (Adolf Hitler hat sein persönliches Verhältnis zum Humor und zum Lachen vielleicht am deutlichsten, obgleich unfreiwillig offenbart, als er anlässlich der Eröffnung des Winterhilfswerks im Berliner Sportpalast am 30. September 1942 sagte: „Die Juden haben einst auch in Deutschland gelacht. Ich weiß nicht, ob sie auch heute noch lachen oder ob ihnen nicht das Lachen bereits vergangen ist. Ich kann aber auch jetzt nur versichern: Es wird ihnen das Lachen überall vergehen.“)

Man zuckt freilich beim Lesen in diesem Tagebuch eines Verzweifelten immer wieder zusammen, wenn die merkwürdige Vokabel „Verniggerung“ vorkommt, die Reck bedonders gern verwendet, so wie er die stumpfsinnigen Parteigenossen, die grölend durch die Straßen ziehen, „weiß gebliebene Nigger“ nennt. Über solche aus heutiger Sicht unmöglichen Entgleisungen muss man gnädig hinwegsehen, um sich an den zivilisationskritischen Lichtblicken dieses sturköpfigen Anachronisten erfreuen zu können. So ist für ihn evident, „daß das Benzin, als Urquell alles motorisierten Glücksgefühles, zur tiefen Verkommenheit der Menschheit mehr beigetragen hat als der vielgeschmähte Alkohol.“ (Ebd., S. 47.) Eine wahrhaft hellsichtige Erkenntnis aus dem Jahre 1937, deren Wahrheit selbst sieben Jahrzehnte später noch den Wenigsten dämmert!

Heinrich Funke: Das Testament (I)

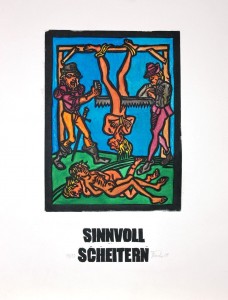

Sunday, 28. November 2010Schon mit dem ersten Bild wird klar, dass zarte Gemüter und empfindliche Seelchen gewarnt sein sollten. Lieblich, versöhnlich, gar gemütlich geht es hier nicht zu. Wir sehen einen nackten Männerleib, kopfüber aufgehängt wie ein erlegter Hirsch, der nun von zwei gnadenlosen Schindern fachgerecht zerteilt wird, mit einer scharfzackigen Baumsäge, angesetzt gerade dort, wo der Mensch am empfindlichsten ist. Und es gibt allen Anlass zu der schrecklichen Vermutung, dass das Opfer noch lebt, dass also dieses Zersägen nicht die Filetierung eines empfindungslosen Leichnams ist, sondern eine barbarische Tortur zum Tode.

Es gibt in den Märtyrer-Legenden des Christentums ein Vorbild für dieses Geschehen. Der Apostel Simon Zelotes soll der Sage nach auf diese grausame Weise getötet worden sein. Er wird darum oft mit einer Säge abgebildet und gilt als Schutzpatron der Holzfäller. Lukas Cranach der Ältere hat die Tortur des Simon um 1512 in einem bekannten Holzschnitt dargestellt, der einige Ähnlichkeit mit Heinrich Funkes Linolschnitt aufweist. Ich habe dieses erschreckende Bild von Cranach zuerst in George Batailles Die Tränen des Eros gesehen. Bataille merkt zu Cranach an, dass uns heute die großen Hüte der nackten Damen auf seinen Bildern zwar belustigen mögen, da wir angesichts der Darstellung nackter Leiblichkeit in der modernen Kunst um vieles unbekümmerter sind als die Menschen des frühen 16. Jahrhunderts. „Doch der Schöpfer der Szene, in der ein unbekleideter, an den Füßen aufgehängter Todeskandidat mit einer Säge gezweiteilt wird, hat mehr verdient als ein amüsiertes Achselzucken.“ (A. d. Frz. v. Gerd Bergfleth. München: Matthes & Seitz Verlag, 1981, S. 89, Abb. S. 94.)

Anders als bei Cranach vollzieht sich auf Funkes Bild das grausame Handwerk der Henker nicht vor Zeugen, wenn man von den beiden nackten und wohl gefesselten Opfern absieht, die im Vordergrund der Richtstätte am Boden liegen. Die Vermutung liegt nahe, dass ihnen das gleiche furchtbare Schicksal droht. Die bildende Kunst ist bekanntlich stumm, aber dieses Bild scheint förmlich zu schreien. Und die nahezu unbeteiligt wirkenden Mienen der Henker verstärken noch das Grauen der Szenerie.

Darunter zwei Worte, knapper geht ’s kaum: Sinnvoll scheitern. Mein erster Gedanke war, dass sich das Scheitern auf das Opfer beziehen müsse. Wenn hier ein Martyrium abgebildet ist, das aus der Treue zu einem Glauben unausweichlich wurde, dann gäbe es für den Sinn dieses ,Freitods durch fremde Hand‘ möglicherweise eine idealistische, transzendente, jenseitige Begründung. Und selbst eine diesseitige Sinnhaftigkeit wäre dem Opfer abzugewinnen, könnte es doch uns hienieden zurückbleibende Zeugen der Glaubenstreue und des Opfermutes dieses Zersägten zu dessen offenbar über jeden Schmerz erhabenen Gewissheiten bekehren.

Aber es gibt noch eine andere Lesart. Vielleicht sind die Scheiternden der blutigen Szenerie ja gar nicht die Opfer, sondern die Täter? Was das für den unterstellten ,Sinn‘ bedeutet, möge sich der Betrachter selbst zurechtlegen.

[Dieser Druck kann – wie alle Bilder des Zyklus Das Testament von Heinrich Funke – zum Preis von 200 Euro bestellt werden. Zu den Bestellkonditionen geht es hier.]

Heinrich Funke: Das Testament (Zum Werk)

Friday, 26. November 2010Vor gut zwei Jahren hat Heinrich Funke mit einem neuen Linolschnitt-Zyklus begonnen, den er Das Testament nennt. Hier kombiniert er meist schon ältere Bildmotive, die aus ganz unterschiedlichen Anlässen entstanden sind, mit kurzen Spruchtexten, oft Antinomien – er selbst spricht von Paradoxien – aus allgemeinen Begriffen, die dem Betrachter mit frecher Selbstverständlichkeit zugemutet werden.

Zur Technik der Fertigung dieser Drucke ist zu sagen, dass mit der Presse lediglich die schwarzen Umrisse der Bilder und die Texte aufs 350 Gramm schwere Papier (von Hahnemühle) gebracht werden, während die Kolorierung in einem zweiten Arbeitsgang mit Pinsel und Eiweißlasurfarbe erfolgt. Weil Heinrich Funke gern mit unterschiedlichen Farbgebungen bei ein und demselben Bildmotiv experimentiert, ist jedes einzelne Exemplar als Unikat anzusehen.

Mein Freund hat unlängst angeregt, dass ich doch meine Gedanken zu jedem der Text-Bild-Motive dieses eigenwilligen und vielleicht auch rätselhaften Mappenwerks zu Papier bringen möge. Da ich aber schon vor längerer Zeit aufgegeben habe, auf Papier zu schreiben und meine Gedanken und Empfindungen vorzugsweise in den virtuellen Raum des Internets stelle, bot es sich an, diesem Wunsch mit einer neuen Serie in meinem Weblog zu entsprechen. Grundlage meiner Erörterungen sind die Originaldrucke der Mappe mit der laufenden Nummer 10, von denen ich auch die Titelbilder zu meinen Beiträgen abgelichtet habe. Die Reihenfolge der Bilder wurde vom Künstler festgelegt. Sie entspricht nicht der Chronologie der Entstehung, sondern folgt eher inhaltlichen Gesichtspunkten.

Die ersten zehn Drucke jedes Motivs sind gleichvielen geschlossenen Mappenwerken vorbehalten, die nur vollständig abgegeben werden. Sie sind von 1/10 bis 10/10 nummeriert. Da der Zyklus noch nicht vollendet ist, sind die Mappen zurzeit noch nicht im Handel. Mehrdrucke sind auf Bestellung von jedem hier vorgestellten Motiv möglich, sie werden ebenfalls von Hand koloriert, datiert und signiert, tragen aber keine Nummer.

Einzelexemplare aus dem Mehrdruck können per E-Mail beim Revierflaneur an die Adresse info[at]revierflaneur[dot]de geordert werden. Der Preis für den Druck beträgt 200 Euro, in schwarzem Rahmen hinter Glas 250 Euro zzgl. Porto und Verpackung.

Protected: Carl Bulcke et al.: Schönes Rheinland

Friday, 26. November 2010Heinrich Funke: Das Testament (Zum Künstler)

Thursday, 25. November 2010Meine Bekanntschaft mit dem Essener Musiker und Künstler Heinrich Funke – zu Anfang kannte ich nur diese beiden seiner zahlreichen Berufungen – reicht zurück bis in die frühen 1970er-Jahre. Ich drückte damals die harte Schulbank am Helmholtz-Gymnasium und hatte wenig zu lachen, aber Träume ohne Maß und Ziel. Eines Tages berichtete mir mein Klassenkamerad, ein stets unverschämt grinsender Sitzenbleiber mit Spitznamen Piefke, er habe jüngst die Bekanntschaft eines außergewöhnlichen Typen gemacht, Zugbegleiter bei der Bahn im Brotberuf, zugleich aber Gründer einer Jazzband namens Hörb Ares, vorzüglicher Koch, ein Multitalent, auch Kunstmaler, Bildhauer, auf seine Weise vielleicht gar ein Philosoph? Piefke, der mir im Musikunterricht unserer Penne bisher nicht als sonderlich begabt aufgefallen war, erstaunte mich wenige Tage später mit der stolz verkündeten Neuigkeit, er sei nun zum Bandmitglied bei Hörb Ares avanciert, als Saxophonist. Meinen Einwand, er könne aber doch gar nicht Saxophon spielen, konterte er keck mit dem Hinweis, Heinrich habe gesagt, jeder Mensch sei musikalisch. Das leuchtete mir zwar insofern ein, als ja Joseph Beuys gerade bekannt gemacht hatte, dass auch jeder Mensch ein Künstler sei. Allein, die Ergebnisse dieses Musizierens, die ich mir wenig später im Essener Jugendzentrum an der Papestraße anhörte, überforderten meine Duldsamkeit dann doch um einiges mehr als ein Quäntchen, anders gesagt: Diese Musik war zwar etwas Unüber-hörb-ares, aber schlicht unerträglich, wenn man sie nicht selbst machte.

Wie es so geht, wenn zwei an Kunst, Musik, Literatur, Film, Kritik, Provokation und Revolte Interessierte in einer zwar bevölkerungsreichen, aber kulturarmen Stadt wie Essen wohnen, verlieren sie sich nie ganz aus den Augen, laufen sich immer wieder in den wenigen akzeptablen Kneipen und Cafés, in Programmkinos und bei Diskussionsveranstaltungen, in Galerien und auf Lesungen über den Weg, tauschen sich aus über öffentliche Ärgernisse und private Annehmlichkeiten oder umgekehrt, besuchen sich ab und zu auch gegenseitig – kurz: Wir lernten einander im Lauf der Jahre so gut kennen, dass wir irgendwann begriffen, wie wenig wir voneinander wussten, von Verständnis ganz zu schweigen.

Ab 2005 wohnten wir kaum zehn Minuten Fußweg voneinander entfernt im Moltkeviertel und sahen uns nun öfter. Zu Heinrichs 60stem Geburtstag durfte ich eine Rede auf ihn halten, in der ich seine staunenswerte Vielseitigkeit zum Thema machte. Ich weiß nicht, wer von uns beiden sich mehr geschmeichelt fühlte. Inzwischen hatte ich ihn ja auch als spät berufenen Philosophie- und Theologie-Studenten, Langstreckenläufer, Fahrradmonteur, Photographen, Diashow-Arrangeur und Triathlon-Coach kennengelernt, um nur die auffälligsten seiner mit Leidenschaft und Gründlichkeit betriebenen Geistesübungen und Werktätigkeiten zu nennen. Heinrich zog schließlich fort in den Stadtwald. Dorthin lud er mich ein zu einer Reihe von Gesprächen über seinen Lebensweg. Er wünschte sich, ich könnte auf dieser Grundlage seine Lebensgeschichte aufschreiben. Ich machte mir eifrig Notizen, doch obgleich manche nette Anekdote dabei heraussprang, reichten die mitgeteilten Erinnerungen doch längst nicht zu einem Text, der ihm auch nur annähernd hätte gerecht werden können. Dieses Projekt wurde also auf Eis gelegt, ob vorläufig oder endgültig, das mag die Zukunft weisen.

Im Sommer vorigen Jahres zog auch meine mittlerweile arg geschrumpfte Familie wieder einmal um – und nun wohne ich, wie der Zufall will, wiederum kaum zehn Minuten Fußweg von meinem Freund entfernt. Die Nähe förderte den Austausch, mit allerdings zwiespältigem Ergebnis. Gelegentlich prallten unsere unterschiedlichen Meinungen so harsch aufeinander, dass wir uns wochenlang aus dem Weg gingen. Aber waren das nun wirklich die Meinungen, die sich nicht vertrugen? Oder waren es, viel grundsätzlicher, die vollkommen andersartigen Perspektiven, die uns ein ums andere Mal aneinandergeraten ließen? Jedoch scheint es einen gemeinsamen Nenner zu geben, auf den wir uns verständigen können, um nach solchen Kollisionen immer wieder zueinanderzufinden. Dazu gehört zum Beispiel unsere gemeinsame Wertschätzung des Zweifels als einer unverzichtbaren Instanz bei der Wahrheitssuche, die tiefe Abneigung gegen ein seicht dahingelebtes Nichtsnutzdasein und die unersättliche Neugier auf unbekannte Antworten, mehr aber noch auf ungestellte Fragen.

Vor ein paar Monaten nun hat mich Heinrich mit seinem vorläufig letzten großen Projekt bekannt gemacht, seinem Testament, in Gestalt einer Serie handkolorierter Linoldrucke. Hier verbindet er vorgegebene Bildmotive aus dem ausgehenden Mittelalter mit kurzen Spruchtexten aus ebenfalls alten Quellen. Nach anfänglicher Unsicherheit und Scheu fand ich Gefallen an der Serie und beschloss, mich näher mit ihr auseinanderzusetzen, wobei mir sogleich klar war, dass diese Einlassung mit starker Reibung würde einhergehen müssen. Ich bin nun selbst gespannt, wozu mich diese neue Inspirationsquelle verleitet.

Walter Höllerer et al.: Das Gästehaus

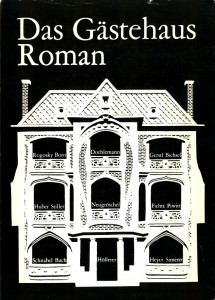

Wednesday, 24. November 2010Peter Bichsel / Walter Höllerer / Klaus Stiller / Peter Heyer / Hubert Fichte / Wolf Simeret / Elfriede Gerstl / Jan Huber / Hans Christoph Buch / Wolf D[ieter] Rogosky / Martin Doehlemann / Corinna Schnabel / Nicolas Born / Joachim Neugröschel / Hermann Peter Piwitt: Das Gästehaus. Roman. Berlin: Literarisches Colloquium, 1965.– 234 & 2 S., 19,5 x 14,6 cm, OBrosch. m. OSchU., Fadenheftung. – Namenszug u. Datum auf Schmutztitel, Fleckchen auf Kopfschnitt, Umschlag mit wenigen kleinen Läsuren am oberen Rand. – Erstausgabe. – Gemeinschaftsroman in der Tradition von Die Versuche und Hindernisse Karls (1808) und Der Roman der Zwölf (1908); angeregt von Walter Höllerer.

Unabhängig von den genannten Vorbildern lag ein solches Experiment Mitte der 1960er-Jahre zweifellos in der Luft, brach doch nun eine Zeit an, in der der isolierte „Einzelkämpfer“ gegenüber dem Kollektiv ins Hintertreffen geriet. Das bürgerliche, noch schlimmer: kleinbürgerliche Subjekt, der Individualist ohne Verwurzelung in den Massen, ohne Kontakt zur werktätigen Bevölkerung galt aus Sicht der revolutionären Wortführer der Studentenbewegung jener fernen Zeit als Auslaufmodell eines solipsistischen Lebensentwurfes. Wie schon bald die Vorreiter der 68er-Bewegung die Kleinfamilie als kleinste Einheit des privaten Lebens verwarfen und durch das Modell der Kommune, später Wohngemeinschaft genannt, abzulösen suchten, so hielt auch das Teamwork Einzug in die Schulen und Universitäten, als vermeintlich effizientere und zudem solidarischere Technik der Bildung, Forschung und schöpferischen Arbeit.

Ich erinnere mich noch gut, dass es – besonders in psychedelisch gelockerter Geistesverfassung – sehr viel Spaß machen konnte, zu viert oder fünft um einen runden Tisch zu hocken und gemeinsam ein großes Blatt Papier mit Farben und Pinseln zu beschmieren. Merkwürdigerweise hat sich in meinem Besitz kein einziges dieser kollektiv gefertigten Bilder erhalten, obwohl ich ein ausgesprochener Aufbewahrer bin. Sollten vielleicht die Ergebnisse der gemeinschaftlich begangenen „Schmierage“, nüchtern betrachtet, doch nicht mehr ganz so erheiternd gewesen sein? (Ansehnlicher waren da fallweise die Ergebnisse unserer Zufallszeichnungen in der Tradition des Cadavre exquis der Surrealisten, aber hierbei trennte ja der Knick im Papier die einzelnen Teilnehmer ganz scharf voneinander, sodass von einem Kollektivbild streng genommen nicht die Rede sein konnte.)

Immerhin war ein kollektiver Malakt noch praktikabel, während das gemeinschaftliche Schreiben von vornherein ein Unding blieb. Natürlich konnte man sich auf ein Thema, einen Handlungsverlauf, ein Sujet einigen – um dann die verschiedenen Aufgaben zu verteilen. Aber dann saß wieder jeder allein in seinem Kämmerlein und schrieb vor sich hin; von einer kollektiven Arbeit konnte mithin keine Rede sein. Und so heißt es auch ganz offenherzig im Klappentext zu diesem Buch: „Die Aufgabe dieses Gemeinschaftsromans wurde von Walter Höllerer angeregt; in Diskussionen wurde sie präzisiert, wurden die Umstände im einzelnen abgesprochen und in weiteren Zusammenkünften und Lesungen der Kapitelentwürfe das Ganze immer weiter modifiziert und wechselseitig abgestimmt.“ Wozu aber dieser ganze Aufwand? Oder, wie der Klappentext ganz richtig fragt: „Was könnte der Reiz dieses Unternehmens sein?“ Die selbst gegebene Antwort lautet, dass die ungewöhnlichen Arbeitsbedingungen für die Autoren eine interessante Herausforderung darstellten. Sie zwangen, so heißt es, zu einer ungewohnten „Disziplin, dem anderen zuhören zu müssen, sich auf das einstellen zu müssen, was der andere vorgab.“ Das mag wohl so gewesen sein und man kann es umstandslos als eine interessante Übung im Rahmen von creative writing durchgehen lassen.

Aber muss man das Ergebnis veröffentlichen? „[…] in den hier vorliegenden Texten bleibt der Reiz,“ behauptet der anonyme Klappentexter, „diese Arbeit noch einmal verfolgen zu können, die Art zu sehen, wie jeder nach Maßgabe dessen, was abgesprochen war, einem Einheitsstil entgegenarbeitete oder ihm vielleicht erlag; mit welchen inneren und äußeren Problemen er sich abgab, sie gleichsam in dieses Gästehaus steckte und wie er der Welt, die vorgegeben war, die Interpretation lieferte.“ Das verräterische „noch einmal“ erweist endgültig, dass die einzigen Adressaten dieses Buches, die einen Gewinn aus seiner Lektüre ziehen können, die Teilnehmer des Experiments, seine Autoren sind. Alle anderen, wir außenstehenden Literaturfreunde, wissen ja eben nicht, was abgesprochen war, welche Probleme sich ergaben und welche Kompromisse geschlossen wurden oder auch nicht. So bleibt die Eingangstür zu diesem abweisenden Gästehaus uns Fremden, den unbeteiligten Lesern, leider verschlossen.

Nur keine Panik!

Monday, 22. November 2010Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst des islamistischen Terrorismus. Alle Mächte des wiedervereinigten und erstarkten deutschen Staates haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet: die Kanzlerin und ihr Innenminister, die Medien von BILD bis Spiegel, von Das Erste bis ProSieben, ein überforderter Berliner Innensenator und übermüdete deutsche Polizisten. Dabei stecken sie alle miteinander im selben Dilemma: Was sie auch tun und sagen, kann je nach Gang der Dinge später gegen sie verwendet werden. Es ist schon kein leichtes Los, in Zeiten vager Bedrohung konkrete Verantwortung zu tragen! Spielen wir die beiden denkbaren Varianten durch.

Szenario 1 (nennen wir es, bevor wir es genauer wissen, vorläufig und in Anlehnung an den WTC-Anschlag von 2001) Twelve-Six: Es ereignet sich tatsächlich in den nächsten Wochen, zum Beispiel am Nikolaustag, ein katastrophaler terroristischer Anschlag in einer deutschen Großstadt, oder gar zeitgleich an mehreren Orten. Welcher Art die Attacke diesmal sein wird, ob sie einem der bisher bekannten Muster folgt (gezielter Flugzeugabsturz, Bombenanschlag auf Schienenverkehrsmittel, wahllose Liquidierung von Passanten), oder ob sich die Strategen des Terrors in Pakistan, im Jemen oder wo auch immer etwas ganz Neues ausgedacht haben, steht ebenso in den Sternen wie die diesmaligen Anschlagsziele. Weihnachtsmärkte? Der Reichstag in Berlin? Fußballstadien? Oder gar Kernkraftwerke? Vorsichtshalber ziehen die zuständigen Politiker und Beamten alle möglichen Varianten in Erwägung, damit sie hinterher darauf verweisen können, dass sie ja immerhin vor dem dann traurige Wirklichkeit gewordenen Unglück gewarnt haben. Umgekehrt müsste ein Innenminister wohl seinen Hut nehmen, der von den Ereignissen vollkommen überrascht wird oder auch nur einen solchen Eindruck hinterlässt. Geschieht aber etwas gänzlich Unerwartetes, ja Unerwartbares, dann sind „die Verantwortlichen“ auch aus dem Schneider, denn damit konnte ja nun wirklich keiner rechnen. Und verständlicherweise wiederholen sie gebetsmühlenartig die Binsenwahrheit, dass es einen 100%igen Schutz gegen terroristische Anschläge in einer freien Gesellschaft nun einmal nicht geben könne; dass mithin ein „Restrisiko“ immer bleibe. Insofern ist auch der Titel „Verantwortliche“ für die Entscheidungsträger im Bereich der öffentlichen Sicherheit angesichts der Bedrohung durch international operierende Terroristen fehl am Platz. Kein Mensch kann heute mehr die Verantwortung dafür übernehmen, einen solchen Anschlagsplan in jedem Falle zu vereiteln.

Szenario 2 (nennen wir es, nach der jüngst im namibischen Windhoek sichergestellten Bombenattrappe) Blindgänger: Es passiert nichts, nicht im November, nicht im Dezember, nicht im März und nicht im April nächsten Jahres. Allerdings kommen immer wieder von verschiedenen Seiten, einerseits aus mehr oder weniger dubiosen, andererseits aus mehr oder weniger ernst zu nehmenden Quellen mal eher vage, mal sehr konkrete Hinweise auf einen hier oder dort bevorstehenden Anschlag. Mit hohem Aufwand an Personal- und Materialkosten werden die geeigneten Maßnahmen ergriffen. Nachforschungen werden angestellt, Sicherheitsvorkehrungen getroffen, Verkehrswege gesperrt, Warenströme aufgehalten usw. Der entstehende wirtschaftliche Schaden für die Gemeinschaft ist immens, von der demoralisierenden Verunsicherung der Bürger ganz zu schweigen. Andererseits hält sich der von den Drahtziehern einer solchen „Red-Herring-Taktik“ betriebene Aufwand in engen Grenzen, ihre Risiken sind minimal. Fast könnte man sich fragen, warum die Terroristen nicht seit je diesen bequemen und sparsamen Weg beschritten haben. Allerdings wirkt eine Scheindrohung nur dann, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit aus realen Ereignissen in der Vergangenheit herleiten kann. Die Anschläge von Luxor (1997), Nairobi und Daressalam (1998), auf die USS Cole in Aden (2000), auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington (2001), auf Pendlerzüge in Madrid (2004) und U-Bahnen und Busse in London sowie auf Touristen in Bali (2005), auf das Marriott-Hotel in Islamabad und auf willkürlich ausgewählte Passanten in Mumbai (2008) – all diese islamistischen Gruppen zuzurechnenden Gewalttaten haben genug Schrecken verbreitet. Nun kann sich al-Qaida vermutlich für längere Zeit auf seinen „Lorbeeren“ ausruhen und darauf vertrauen, dass schon ein Räuspern seiner Aktivisten im verhassten satanischen Westen für hektische Betriebsamkeit (und eben für hohe Kosten) sorgen wird. Erst wenn wieder eine gewisse Abstumpfung erreicht ist, dürfte der Zeitpunkt für eine neue Tat gekommen sein.

So weit das Dilemma der in jedem Fall überforderten „Verantwortlichen“, die entweder Panikmache betreiben können und somit unfreiwillig die Werbetrommel im Interesse der Terroristen rühren oder ihren Job riskieren, wenn sie die Bevölkerung beruhigen und dann doch ein Unglück geschieht.

Wenn ein konkretes Dilemma unauflösbar erscheint, bietet sich meist die Flucht in eine Abstraktion an. So auch in diesem Fall, wenn gefragt wird, welche Art „Unglück“ hier denn eigentlich verhandelt werde. Die Zahl der westlichen Opfer von al-Qaida seit Bestehen dieses weltweit operierenden Terror-Netzwerkes betrage schließlich gerade einmal fünftausend, in Europa waren es kaum 300. Pro Jahr, so heißt es, fallen allein in Deutschland 74.000 Menschen ihrer Alkoholkrankheit zum Opfer. Worüber regen wir uns also auf? Wovor haben wir Angst? Das Risiko, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, ist alltäglich um ein Vielfaches höher als das, jemals einem Terroristen vor die Flinte zu laufen. Und wer auch mit solchen abstrakten Zahlenspielen aus der Statistik seine irrationalen Sorgen nicht in den Griff bekommt, dem gelingt es vielleicht durch autosuggestiv erzeugten Heroismus: „Wir müssen eine heroische Gelassenheit entwickeln,“ rät der Berliner Soziologe Herfried Münkler bei Quarks & Co., „denn es wird auch bei uns früher oder später einen Anschlag geben. Dabei erwächst die Macht der Terroristen aus unserer eigenen Angst. Wenn wir aber die Anschläge als Unfälle ansehen würden, dann stellt sich heraus, die Terroristen können uns gar nichts anhaben.“ – Also nur keine Panik!

Protected: Myrte & Guave

Wednesday, 17. November 2010Stoßseufzer aus dem Lesesessel (III)

Monday, 15. November 2010Die oben erwähnte Schilderung der Beerdigungsfeier für Konrad Bayer, mit anschließendem Jahrmarktsbesuch, aber ohne jedes Eingehen auf die Gründe und Hintergründe dieses tragischen Suizids eines Genies, wie sie sich in den jüngst erschienenen Raddatz-Tagebüchern der Jahre 1982-2001 findet, hat mich veranlasst, die Details nun selbst einmal ans Licht zu holen.

Die Konrad Bayers Tod vorausgehende sog. Sigtuna-Tagung der „Gruppe 47“ im Jahr 1964 ist in einer sehr detailreichen und gründlich recherchierten Monographie dokumentiert. (Fredrik Benzinger: Die Tagung der „Gruppe 47“ in Schweden 1964 und ihre Folgen. Ein Kapitel deutsch-schwedischer Kultur- und Literaturbeziehungen. Stockholm: Universität Stockholm / Germanistisches Institut, 1983.)

Der 31-jährige Bayer aus Wien las am zweiten Tag der Zusammenkunft, dem 11. September. Über seinen Auftritt und die anschließende Diskussion heißt es: „[…] mit Konrad Bayer beschäftigte sich die Gruppe zwanzig Minuten lang. Aber seine fünfzehn Prosapassagen aus Der sechste Sinn, geschrieben in einem ,burlesk-humoristischen und altertümlich-aristokratischen‘ Stil gefielen der Gruppe überhaupt nicht. Der alte Ton Bayers, der im Jahr zuvor Furore gemacht hatte, veranlasste [Walter] Jens jetzt zu der Bemerkung, dass die Stücke ,zu leicht durchschaubar‘ seien. […] Hans Mayer, im selben Verlag (Rowohlt) tätig, der Bayer herausbringen wollte, fand eine Prosa vor, die ,mit dem Geschehen nicht fertig wird‘. Das Ernsteste sei aber, meinte er, dass ,alles von aussen her gesehen‘ werde. Dadurch entstehe ,etwas schrecklich Erkältendes, Inhumanes. Das Geschehen erscheint sinnentleert.‘ […] Was verleitete den grossen Kritiker zu einer solchen unpräzisen Entgleisung? In dem Text verwendete Bayer, der selbst Jude war, eine Reihe jüdischer Namen, ohne dass, laut Mayer, ,der Inhalt das rechtfertigt‘. Diese bewussten Stilelemente waren in Mayers Augen offenbar ein schwerer Bruch gegen eine fast tabuartige Regel, die in der Gruppe streng aufrechterhalten wurde, dass keinerlei Spass über Juden geduldet wurde, eine umgekehrte Diskriminierung also. […] Die stark missbilligenden Worte von Mayer und Jens lenkten zwar die Debatte, empörten aber auch mehrere Teilnehmer. Nicolas Born verstand gar nicht, ,wie jemand aus diesen Textstücken Unmenschlichkeit herauslesen‘ und gar auf Auschwitz hinweisen könne. […] Im grossen ganzen waren aber diese konträren Aussagen weniger schwerwiegend und konnten den Gesamteindruck eines Verrisses nicht ändern. […] Dies war natürlich eine grosse Katastrophe für Bayer, der lange versucht hatte, im Literaturbetrieb Fuss zu fassen.“ (Benzinger, a. a. O., S. 69 f.)

21 Teilnehmer der Sigtuna-Tagung haben per Fragebogen ihre Erinnerungen mitgeteilt; unter ihnen übrigens auch Fritz J. Raddatz. 16 Teilnehmer wurden zusätzlich von Benzinger persönlich interviewt. An das Debakel der Lesung von Konrad Bayer erinnerte sich Christa Reinig: „Er hatte sich mit Gegenkritik gegen die Gruppengepflogenheiten zur Wehr gesetzt und meine Aufmerksamkeit erregt. (…) Er erschien mir als der Prototyp des Schriftstellers, der künftig Erfolg haben wird. Einige Wochen später verbreitete sich die Nachricht, er habe Selbstmord verübt.“ (Ebd., S. 71.) – Erich Fried hatte immerhin das Format, sein tragisches Fehlurteil im Interview einzugestehen: „Im Wiener Nihilismus liegt an sich ungeheuer viel antisemitisches Erbe. Glücklich war ich über diesen Text nicht, aber Bayer war kein Antisemit. Oft habe ich mich geirrt, doch nie so arg. […] Ausserdem war gegen ihn eine gehässige Literaturkampagne am Werk. Er hat am Abend vor seinem Selbstmord diese Kritiken noch gesehen. Der Redakteur, der sie ihm gezeigt hat und darüber sehr unglücklich war, Fritz, hat sich dann auch später umgebracht.“ (Ebd.) – Und auch Lars Gustafsson ist sich sicher, dass zwischen der Lesung und Bayers Selbstmord ein Zusammenhang bestand: „Konrad Bayer wurde so übel zugerichtet, dass es, wie ich glaube, dazu beigetragen hat, dass er sich später im selben Jahr das Leben nahm. Er wurde so verteufelt übel zugerichtet.“ (Ebd., S. 160.)

Fritz J. Raddatz hat zwar den Fragebogen ausgefüllt, aber offenbar keine nennswerten Beiträge liefern können, denn er findet in dem 200-Seiten-Buch nur an zwei Stellen knappste Erwähnung. Hans Mayer hingegen gehörte zu jenen zehn Personen, die die Befragung explizit ablehnten oder erst gar keine Antwort schickten. Angst? Oder gar ein schlechtes Gewissen? Das wird sich wohl nicht mehr klären lassen; es sei denn …

[Titelbild: Konrad Bayer nach einem Foto von Franz Hubman (Wien), hier aus Die Wiener Gruppe. Hrsg. v. Gerhard Rühm. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1967, Abb. 4 (Ausschnitt). © Rowohlt Verlag.]

Ghana (III)

Thursday, 11. November 2010Als autodidaktisch geschulter Marxist weiß ich, dass man sich der Wahrheit über einen Menschenschlag einzig und allein auf dem Verständnisweg nähern kann, der sich mit seinen allermateriellsten Lebensbedingungen befasst. Zu diesen Bedingungen gehören fundamental zunächst das Klima, dann die Bodenbeschaffenheit, gegebenenfalls noch die Tierwelt und jedenfalls entscheidend die Vegetation.

Wenn ich in der Geschichte Ghanas lese, dann fällt mir auf, dass dort vor 3.750 Jahren eine enorme Verbreitung der Ölpalme Eleas guineensis zu verzeichnen war. Dieser Wachstumsschub folgte auf einen moderaten Klimawandel im gesamten Westafrika, die den bis dahin dichten Regenwald zurückdrängte und savannenartigen Randgebieten Raum gab. (Sicher ist wohl diese plötzliche Ausbreitung des bis zu 30 Meter hohen Baumes allein auf klimatische Veränderungen zurückzuführen, und nicht etwa auf kultivierende Maßnahmen der frühen Ghanaer.)

Warum ist nun der Baum für den Menschen nützlich und wertvoll? Weil sich aus seinen schnell verderblichen Früchten zwei verschiedene Öle gewinnen lassen: aus deren Fruchtfleisch das Palmöl und aus den getrockneten, gemahlenen und dann gepressten Kernen der Früchte das Palmkernöl. Weit überwiegend finden beide Öle als Nahrungsmittel Verwendung, lediglich ein Zehntel wird als Zusatz für Reinigungsmittel und Parfüms, ein noch kleinerer Teil als Biokraftstoff verwendet.

Dieser mit anderen Wirtschaftsfeldern konkurrierende landwirtschaftliche Produktionszweig hätte doch immerhin für die Zukunft den Vorteil, nachhaltig zu sein, während der Raubbau an den endlichen, begrenzten Bodenschätzen – ich nenne Gold an erster Stelle, denn diesem Edelmetall verdankte die Goldküste bis zu ihrer Unabhängigkeit schließlich ihren Namen – und den nicht schnell genug nachwachsenden Edelhölzern bloß Strohfeuer in einem schnell abbrennenden kapitalistischen Boom-Feuerwerk sind. Während wir heute jubeln und uns unserer Prosperität und unseres Drittwagens freuen, werden unsere Enkel morgen weinen – hier in Deutschland, im fernen Ghana und überall auf der Welt.

Immerhin hat die Palmölproduktion in Ghana mittlerweile in der landwirtschaftlichen Entwicklung hohe Priorität. „Die Regierung investiert in den Anbau widerstandsfähigerer und vor allem ertragreicherer Ölpalmen und wirbt unter Kleinbauern für den Einsatz des neuen Saatgutes. Doch trotz dieser Anstrengungen entspricht das ghanaische Palmöl häufig nicht den Qualitätsstandards der internationalen Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. Der traditionelle Anbau und die Verarbeitung in Kleinbetrieben verhindern zudem kostensenkende Größenvorteile, sodass Ghana auf dem Weltmarkt auch nicht über den Preis konkurrieren kann. Eine Chance bietet hier der wachsende Markt für Bio- und Fair-Trade-Produkte. Die ghanaischen Bauern können jedoch ohne Unterstützung internationaler Abnehmer weder die notwendige Umstellung bewältigen noch die erforderlichen Mengen produzieren oder die Kosten für eine Zertifizierung nach international anerkannten Standards finanzieren.“ Woher ich das weiß? Weil ein deutscher Seifenhersteller, Dr. Bronner’s Magic Soaps, auf seiner Internet-Site über diese Zusammenhänge berichtet. Ob aber wirklich eine Chance für Ghana in solchen Projekten liegt, oder ob nicht vielmehr hier bloß wieder ein Unternehmen aus den hochentwickelten westlichen Industrienationen seine Chancen nutzt, aus dem schlechten Gewissen seiner noch zur Nachdenklichkeit befähigten Bevölkerungsanteile Kapital zu schlagen, à la: „Ich wasche meine Hände in Unschuld mit Ökoseife aus Ghana!“ – ob hier also echter Idealismus am Werke ist, der die Umverteilung der Nutzlast unserer maßlosen Naturausbeutung und -vernichtung von den Opfern allmählich auf die Täter verschiebt, oder doch nur wieder ein reines Geschäftinteresse, das sich den Naturschutz als zusätzliches Verkaufsargument ans Revers steckt, das lasse ich noch mal dahingestellt sein.

Ab nach Majak damit!

Wednesday, 10. November 2010Vielleicht wird unsere Spezies einmal ins ewige Goldene Buch der Schöpfung eingehen als die von Verdrängungsweltrekordlern. Wir haben es ja wirklich raus, was uns nicht passt beiseitezuschieben. (Vielleicht sollte ein kühner Historiker gelegentlich einmal wagen, die Geschichte der Menschheit allein von diesem zugegeben eindimensionalen Gesichtspunkt aus in den Blick zu nehmen. Was daraus resultierte, wäre vermutlich unterhaltsamer als die tägliche Zeitungslektüre, die doch immer nur punktuell Belegstücke für die These liefert, dass das Projekt Mensch auf Terra scheitern muss, weil seine humanen Protagonisten die Wahrheit nicht ertragen.)

Dieses Verdrängen hat nun gestern eine überraschende, neue Pointe gefunden. Eigentlich ist ja schon staunenswert genug, dass allerlei Todeszeichen der Gattung Homo sapiens – von der (ich verwende hier genüsslich das nur scheinbar abgenutzte, dessen ungeachtet doch sehr treffende Wort) Weltbevölkerungsexplosion über die heillose und irreversible Verschleuderung von Energie- und Materialreserven unseres geschundenen Planeten bis hin zum rückstandslosen Verlust jeder Idee von Sinn seines Daseins auf dem Bildschirm seiner Selbstwahrnehmung – allenfalls als Hintergrundrauschen auftauchen, als ein schwaches Flickern oder blasses Flimmern, bei all dem Starkulttrara, Skandalfeuerwerk und Selbstbeweihräucherungsnebel, mit dem uns unsere Massenmedien mittlerweile rund um die Uhr beschallen, verspotten und desensibilisieren.

(Und für diesen großen Fake gibt es demnächst noch die zwangsverordnete GEZ-Gebühr, die auch unsereiner, der einer mikroskopisch kleinen Minderheit von Fernsehverweigerern angehört, zu entrichten hat, weil es der Staat sich selbst nicht zumuten kann, die Lauterkeit meiner Nichtinanspruchnahme-Behauptung zu überprüfen. Und das wird uns perfiderweise verkauft als ein Fortschritt, weil damit doch endlich die penetrante Belästigung durch die GEZ-Schnüffler ein Ende habe. Ich hatte mich über die Besuche dieser freundlichen Kontrolleure nie zu beschweren, mit reinem Gewissen und dem fröhlichen Blick in ihr erstauntes Gesicht wenn sie ausnahmsweise einmal einsehen mussten, dass es tatsächlich Menschen ohne Fernseher immer noch gibt: „Bitte, schauen Sie gern in jeden Kleiderschrank. Ich habe nichts zu verbergen!“ Wenn das Bundesverfassungsgericht diesen Rechtsbruch abnickt, will ich nicht länger Bürger dieses Staates sein. – Aber das nur am Rande.)

Dieses Verdrängen hat also nun gestern eine überraschende, neue Pointe gefunden, nachzulesen auf der Titelseite meiner Tageszeitung, der Süddeutschen Nr. 259 vom 9. November 2010. Noch in diesem Monat soll nach Informationen des Blattes ein Abkommen zwischen Deutschland und Russland getroffen werden, das es meinem Vaterland künftig gestattet, seinen strahlenden Scheißdreck kostengünstig außer Landes zu verfrachten – ohne kostspielige und imageschädigende Proteste im Wendland. Damit findet der Kolonialismus nun also endgültig in umgekehrter Richtung statt: Wo die „fortschrittlichen“ Staaten bislang die „unterentwickelten“ auspumpten und ihrer Bodenschätze (vom Gold bis zum Öl), Naturprodukte (von Kakao bis Koka) und Produktivkräfte (früher Sklavenimport, heute Arbeitsexport) beraubten, da pumpen sie künftig die giftigen Überbleibsel ihres hemmungslosen Hedonismus dorthin zurück, wo ja ohnehin kein Gras mehr wächst.

Sollen die Schotterer also künftig nach Tscheljabinsk pilgern, um dort das Gleisbett anzugraben? Das werden sie nicht können. Und genau das wissen die Herren in den steifleinenen Hemden nur zu gut, die in den Energiekonzernen, einer von den größten wenig mehr als drei Kilometer Luftlinie von meinem Schreibtisch entfernt, mit einem eiskalten Federstrich für diese Auslagerung sorgen. – Aber ich habe längst aufgegeben, meine Empörung über solche Schandtaten zu personifizieren. Es wäre doch naiv anzunehmen, dass Jürgen Großmann & Co. die Wahl hätten zwischen der Übeltat einer solchen Verdrängung und der Heldentat des Bekenntnisses zum doch – selbst vom sprichwörtlichen Blinden mit Krückstock – absehbaren Zusammenbruch nicht nur ihres, sondern unser aller Energieversorgungs-Unternehmens. Der Konkurs dieser sorglosen Versorgungsindustrie ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

Ghana (II)

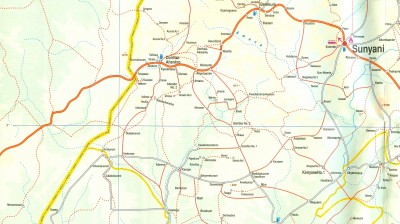

Tuesday, 09. November 2010Ich will versuchen, diesem so fremden wie fernen Land Schritt für Schritt näherzukommen. Wie fern ist es denn eigentlich? Zwischen meiner Vaterstadt Essen (51° 27′ 25” Nord / 7° 00′ 38” Ost) und der ghanaischen Hauptstadt Accra liegen 5.155 Kilometer Luftlinie. Da der Herkunftsort meiner Schwiegertochter in der Nähe der Distrikthauptstadt Dormaa Ahenkro wiederum 350 Kilometer in nordwestlicher Richtung der Metropole gelegen ist, kann es gut sein, dass die Distanz zwischen ihrem alten und ihrem neuen Wohnort exakt fünftausend Kilometer beträgt. – Eine solche Strecke will man nicht unbedingt laufen. Wir versuchen es mit diesem wahnwitzigen Annäherungsversuch trotzdem einmal.

Kaum 40 Kilometer von Veronicas Herkunftsort entfernt liegt der Konfluenzpunkt 7° Süd / 3° West. Wie es dort aussieht, kann man hier sehen.

Die beste Landkarte, die ich im wohl kompetentesten Fachgeschäft meiner Vaterstadt, dem Buch- und Landkartenhaus Orgs in der Rosastraße 12, kaum 350 Meter von meinem Ursprungsort im Süthers Garten 8 entfernt gefunden habe, hat den Maßstab eins zu fünfhunderttausend. (Erschienen im Verlag ITMB Publishing Ltd., hierorts erhältlich zum Preis von 11,80 Euro.)

Was im – schreckliches Wort! – Umfeld des antipodischen Herkunftsorts dieser mir vorläufig noch vollkommen unverständlichen Schwiegertochter los ist, oder aus dem trennscharfen Blick eines von hiesigen Verhältnissen verwöhnten, möglicherweise verzogenen Blick als ein solches völlig fremdes Feld mit allen Anstrengungen erfahrbar gemacht werden kann, wollen wir künftig hier zu erfahren suchen. Welche Erfahrung? Welche Versuchung! Welches Glück des Erkennens.

Und nun nähern wir uns, ganz behutsam, dem Sand, der sich zwischen den Zehen des Mädchens zwanzig Jahre lang rieb, bevor es eins meiner Söhnchen mit sich nach Europa zog. (Was habe ich bloß für ein Glück, solchen Kontrasten nachzusteigen, da sich der Sand zwischen den Zehen in einen Sand zwischen den Zähnen verwandelt. – Sprich doch mal!)

Fernando Pessoa: „Algebra der Geheimnisse“

Monday, 08. November 2010Pessoa, Fernando: „Algebra der Geheimnisse“. Ein Lesebuch. Mit Beiträgen von Georg R[udolf] Lind, Octavio Paz, Peter Hamm u. Georges Güntert. Mit zahlreichen Abbildungen. Zürich: Ammann Verlag, 1986. – 193 & 5 S. m. 18 Abb. [auf den S. 31-50], 19,0 x 12,0 cm, ill. OBrosch., Rücken minimal nachgedunkelt, sonst wie neu. – Erstausgabe. – Bibliothek des Herrn Parnok, Bd. 8. – ISBN: 3-250-01057-X.

Vielleicht – wenn nämlich die Zeitläufte einmal gerechter mit ihren edelsten Geisteskindern umgehen sollten – werden die Bücher aus dem Zürcher Ammann-Verlag, der von 1981 bis zum Juni dieses zu Ende gehenden Jahres existierte, von Kennern und Könnern gesammelt als die in ihrer Zeit nahezu unvergleichlichen verlegerischen Heldentaten hoch ambitionierter, selbstausbeuterischer Literaturidealisten, namens Marie-Luise Flammersfeld und Egon Ammann. Solch ein Bändchen wie das hier und heute aus blanker Not für nur 18 Euro verscherbelte kann ich aber nicht nur deshalb nicht unkommentiert hingeben. Mein heutiges Geschreibsel soll vielmehr zuvörderst den Zweck erfüllen, dem nun auf sich selbst zurückgeworfenen Paar, das sich – wer weiß wie – doch gewiss trotz aller gründlichen Erwägung plötzlich nach dem geplanten Selbstentzug dieser durch nahezu drei Dezennien ertragenen Freudenlast aufrecht hielt, ein winzigkleines Glückshagelkorn auf seine (hoffentlich) noch gemeinsame Bettdecke prasseln zu lassen, wohl wissend, wie schnell solche Beglückungen von heute schon morgen dahingeschmolzen sind.

Aber selbst dann bleibt doch noch immerhin ein feucht-fröhliches Tröpfchen, wenngleich als nur bitterer Trost: „Wenn es etwas gibt, was dieses Leben uns gewährt und wofür wir, vom Leben selbst abgesehen, den Göttern dankbar zu sein hätten, so ist es die Gabe, uns zu verkennen: uns selbst zu verkennen und uns gegenseitig zu verkennen.“ (Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares. A. d. Port. v. Georg Rudolf Lind. Zürich: Ammann Verlag, 1985, S. 132.)

Was wären wir schließlich, ohne diese Begabung zum Selbstbetrug? Einsamste Wanderer, verloren in unendlicher Leere. Aber ist es denn wirklich so unausstehlich schlimm, dass wir die Linderung unserer existenziellen Leiden einer Täuschung verdanken?

Vom Leben hat der vielnamige Pessoa nicht viel mehr verstanden als – immerhin – das Wesentliche. Doch das ist nicht genug, denn zum Überleben gehört das Unwesentliche unbedingt auch hinzu, ist gar das zuletzt Bestimmende. Und dieser Zugang ist dem insofern nur halben Mann aus Lissabon, nimmt man seine Aphorismen ernst, zeitlebens verschlossen geblieben; sehr zur Freude von uns aus dem Durchschnitt gezückten Lesern, die an der Peripherie des Verständlichen ihr Entzücken finden. (Besudelte Klingen, die wir sind.)

[Das Titelbild zeigt die Truhe mit den zum Zeitpunkt seines Todes 1935 unveröffentlichten Manuskripten Fernando Pessoas und im Hintergrund die Bibliothek des Dichters; aus dem hier veräußerten und besprochenen Buch, S. 48.]

Unschreibbare Romane (IV)

Sunday, 07. November 2010Wer waren doch gleich noch die drei größten „Stars“ des Zwanzigsten Jahrhunderts? Keine Frage: Adolf Hitler, John Lennon und ich. In dieser Reihenfolge, versteht sich. Ich bin schließlich nicht größenwahnsinnig. Da ich eine Frau bin, wird man verstehen, dass ich nicht ablehnen konnte, mich auf dieses Stüfchen zu stellen, wenngleich ich beanspruche, auf Platz zwei zu gehören. (Wem Platz eins gebührt, das weiß ich nicht, soll ’s meinetwegen Helmut Schmidt entscheiden. Der schäggige Adi aber auf keinen Fall!)

[Der folgende Absatz ist Robert Walser gewidmet:] Ich habe gerade gespürt, dass ich dem Wörtlein ,Stüfchen‘ einige Sympathiemoleküle abmelken kann, einfacher gesagt: Ich mag ’s! ,Stüflein‘ ist ein Wörtchen, über das man zwar stolpert, ohne jedoch allzu hart zu fallen. Im Gegenteil, das Stolpern über Stüfchen verschafft einen völlig ungefährlichen kitzelkleinen auffrischenden Nervenschwips, der es erlaubt, die nun unmittelbar folgenden Ereignisse zum Sturm im Wasserglas zu bagatellisieren, aus ihnen somit dermaßen liliputanisch kleine Phänomene zu miniaturisieren, dass sie nahezu nicht mehr erkennbar, schon gar nicht haftbar zu machen sind, nachdem sie merklich unbemerkt durch allerfeinste tonlos gluckernde Gullylöcher flutschten. Spurenelemete der Vorboten einer Krise? Ach was, die haben wir längst schon futschgelutscht!

Das lassen wir uns nun auf der Zungenspitze zergehen. Immerhin haben wir uns wieder eingekriegt, und das gar auf dem Eisgipfel unserer Unverfrorenheit. Nun ab Marsch durch die Mitte und hinauf in den Abgrund! – So will ich denn von meiner Jugend erzählen. Schule? Das war der Ort, wo uns alte Männer gegenüberstanden, die uns verkündeten – während wir gerade an das absolute Gegenteil dachten –, dass wir uns in den kommenden Wochen, gar Monaten mit dem Besuch der alten Dame würden beschäftigen müssen. Nach dieser schlimmstmöglichen Drohung fühlten wir uns dürr und matt. (Wir hätten den Namen des Autors vermutlich auch so erraten.)

Ob ich sonst noch Probleme habe? Das nicht; aber ich weiß den kürzesten Weg von hier zur Antwort auf die Frage, die man dort erst erfährt. (Jedenfalls dann, wenn jemand vorausläuft, die Frage zu erfragen und mir umgehend verschweigt, wie sie denn lautet.) Und übrigens hasse ich Interviews, die nicht ohne Fragen auskommen. Ein aktuelles Zauberstichwort lautet ,Perspektiv-Wechsel‘. Dann versuchen wir ’s doch mal mit einer dummen Frage! Ist es denn so schwer, Personen, statt sie durch dumme Fragen zu plätten, mit dummen Aussagen zu dann vielleicht unebneren Antworten zu reizen? Mit der anglo-amerikanischen Gattungsbezeichnung Interview konnte ich noch nie viel anfangen. Die in diesem Dialog stattfindende Intervention soll doch nicht auf ein Dazwischen zielen, sondern auf ein Darüberhinaus. Darum bleibt fragenswert, ob es sich bei diesem Zufallsfund nicht um einen Ankerpunkt für die Literatur des 21. Jahrhunderts handelt, dessen viel versprechende Möglichkeiten nur leider vorläufig erstickt wurden im engmaschigen Strickmuster eines langweiligen Pingponspiels, nach dem immergleichen binären, bipolaren, bilateralen Schema: „Frage?“ – „Antwort!“ – „Frage?“ und so weiter bis zum „Dankeschön, der Ball ging neben die Platte!“

Um trotzdem den Blick auf diese vielversprechende Innovation zu lenken, die zwar streng genommen natürlich nichts andres ist als eine Reanimation des dramatischen Dialogs, taufte ich mein neues Arbeitsprojekt kurzerhand auf den unverdächtigen Namen Zwiesprachen und begann stehenden Hinkefußes mit der konzentriert-dislozierten Arbeit an dieser Einvernahme. (Wenn ich mich von diesem Schreck erholt habe, melde ich mich wieder zum brandwundigen Thema dieses Beitragsstrangs.)

[Fortsetzung folgt.]

Stoßseufzer aus dem Lesesessel (II)

Sunday, 07. November 2010Jetzt habe ich sie bald „durch“, die dicke Tagebücher-Schwarte von Fritz J. Raddatz. Da ich ein Mensch bin und kein ausgeklügelt Buch, empfind’ ich ’s nicht als Widerspruch, wenn ich nämlich die Lektüre einerseits genossen und den Autor dennoch auf weite Strecken verachtet habe. On verra.

Dass diese Schlüsselfigur der westdeutschen Literaturszene eines Vierteljahrhunderts, nämlich von 1960 bis 1985, sein diaristisches Werk erst drei Jahre vor seinem „Waterloo“ – dem von seinen Feinden dankbar beim Schopf gepackten und emsig aufgebauschten Lapsus namens „Frankfurter Goethebahnhof“ – in Angriff nahm, hat seinen Grund wohl weniger in der schon früher zitierten „jahrzehntelange[n] Scheu, fast Keuschheit gegenüber diesem Voyeurismus“, als vielmehr in der mit Beginn seines sechsten Lebensjahrzehnts allmählich einsetzenden Ermattung, dem schrittweisen Rückzug aus dem Epizentrum des intellektuellen Mittelstands. Wir könnten diese vergleichsweise moderatere Alltagsgestaltung, die überhaupt erst die Mußestunden für solche Notizen freischlägt, allerdings auch auf das ruhigere Fahrwasser zurückführen, in das sich der bekennende Bisexuelle Raddatz seit seiner stabilen Lebenspartnerschaft mit Gerhard Bruns hat münden lassen. Dass er dieses Geschreibsel – gewiss überaus nützlich für die regelmäßige Frustabfuhr nach missglückten Geschäftsessen, enervierenden Telefonaten (mit so verschiedenartigen, so in ihrer jeweiligen „Einzigartigkeit“ petrifizierten Egomanen wie Rolf Hochhuth, Wolf Biermann, Jürgen Becker, Hans Magnus Enzensberger, Joachim Kaiser, Peter Rühmkorff, Reinhard Lettau, Walter Kempowski, Thomas Brasch, George Tabori, Hans Mayer und Peter Wapnewski) und immer wieder von seinen Gästen traurig gering geschätzten Event-Inszenierungen – in seiner nach eigener Schilderung gewiss traumhaft dekorierten Wohnung nicht nur zu Papier gebracht hat, sondern nun auch noch zu Lebzeiten drucken lässt, kann eigentlich nur zwei mir gleichermaßen unsympathische Gründe haben: Geldhunger und Rachgier.

Übrigens sollte uns emsige Leser das 29-seitige Personenverzeichnis nicht darüber hinwegtäuschen, dass – bei aller umtriebigen Aktivität des Kulturvermittlers Raddatz – der Kreis seiner „guten Bekannten“ doch stets eher überschaubar war, vom engsten Zirkel seiner Intimfreunde ganz abgesehen, zu dem nur zwei zu zählen sind: Günter Grass und Paul Wunderlich. Ich prophezeie, dass der Erstgenannte in hundert Jahren in der rasant kleiner werdenden deutschsprachigen Enklave der Weltliteratur etwa so prominent sein wird wie heute der Nobelpreisträger von vor einem Jahrhundert, Paul Heyse. Und zum wunderlichen Radier-Kitschier von der Waterkant enthalte ich mich jedes Kommentars, außer dem einen: dass ich Raddatzens Erzählung von Wunderlichs Töchterlein Hochzeit unterm Datum vom 28. August 1998 nur noch wahlweise degoutant oder absurd finden kann. Dieses allenfalls durch seine Kostspieligkeit imponierende Event kommt mir vor wie die anämische Variante des Orgien-Mysterien-Theaters von Hermann Nitsch. Merkt unser Tagebuchschreiber nicht, in welche weit unter seinen Verhältnissen zwielichternde Niederungen er sich da hat ziehen lassen? (Wenn Paul Wunderlich rechtens in der Tradition der Surrealisten steht, dann ist Helge Schneider aus Mülheim an der Ruhr ein würdiger Nachfolger von Tristan Tzara.)

Solange Raddatz Aufträge zu vergeben und Kontakte zu vermittel hatte, wurde seine Nähe und Sympathie gesucht, hauptsächlich von Autoren mit ungedruckten Werken in der Schublade und bildungsbeflissenen hanseatischen Kleinbürgern, die ihren Gattinnen imponieren wollten; sodann von etilen Kollegen, die ihn als Projektionsfläche ihrer narzisstischen Selbstdarstellungen missbrauchten. (Einige Glanzlichter des Buches finden sich unter den zahllosen referierten Telefongesprächen.) Raddatz leistet sich stets einen rücksichtslosen Blick auf die eigentlichen Beweggründe der zahllosen Liebediener, Anschleimer, Wichtigtuer, Ränkeschmiede und Selbstdarsteller, für die er nur der Postbote, Huldiger, Kumpane, Zuhörer oder Tränentrockner sein soll – und deren Interesse schlagartig auf den Nullpunkt sinkt, sobald er selbst einmal ein Anliegen hat.

Das bitterste Missgeschick und Fehlurteil unterläuft dem Diaristen übrigens mit einem Vernichtungsurteil kurz vor Toresschluss (S. 852), mit dem er keinen Geringeren als Jean Améry in die „Provinz-Liga“ verweist. Nur vier Seiten weiter vergleicht er seinen interessanten Marbacher Vorlass mit dem nahezu wertlosen Nachlass von Gottfried Benn, den er bei den Vorarbeiten zu seiner Benn-Biographie durchgesehen hat. Hier hält es unser Tagebuchschreiber nun für nötig, nach dieser Gegenüberstellung von zwei Materialsammlungen einem doch völlig abwegigen Tadel des Lesers zuvorzukommen: „(was NICHT heißt, ich vergliche mich mit Benn, ich weiß schon, ,in welcher Liga ich spiele‘).“ Mit der Selbsteinschätzung ist das nun mal so eine Sache. Nachdem ich nun sowohl des Kritikers Erinnerungen von 2003 (Unruhestifter. München: Propyläen Verlag, 2003) als auch seine täglichen Frustabfuhren in den Tagebüchern gelesen habe, maße ich mir das Urteil an: Raddatz spielt nicht in einer Liga, in der er in Gefahr geraten könnte, gegen Jean Améry zum Vergleich antreten zu müssen. (Diese beiden treten ja nicht mal in der gleichen ,Disziplin‘ an.)

[Das Titelbild zeigt die Hände des Tagebuch-Autors FJR. – Ausschnitt aus einem Porträtfoto der in Essen gebürtigen Fotografin © Karin Szekessy, Ehefrau von Paul Wunderlich bis zu dessen Tod am 6. Juni 2010, hier gescannt als Ausschnitt vom Umschlag des besprochenen Buches, dem ich recht viele Leser wünsche.]

Protected: Mein letzter Chef

Friday, 05. November 2010Autocid

Thursday, 04. November 2010Zur großen Freude beinahe aller Beobachter gibt es gegenwärtig einen in diesem Umfang selbst die Optimisten unter den Wirtschaftsweisen überraschenden Aufschwung in Deutschland. Wer hätte das noch vor einem halben Jahr für möglich gehalten? Die Arbeitslosigkeit befindet sich aktuell mit knapp drei Millionen, das sind sieben Prozent der Erwerbstätigen, auf einem Rekord-Tiefstand. So wenig Arbeitslose wie im September 2010 gab es seit 18 Jahren zu diesem Termin nicht mehr. Und nach aktuellen Steuerschätzungen können Bund, Länder und Kommunen bis 2012 auf Mehreinnahmen von 61 Milliarden Euro hoffen.

Woher kommen aber der erfreuliche Geldsegen und der heilsame Beschäftigungsimpuls? Hauptsächlich von einem über alles Erwarten boomenden Kraftfahrzeug-Markt in China, mit traumhaften Zuwachsraten gerade auch bei Luxuskarossen aus Deutschland. Denn bekanntlich ist ja dieser Produktionszweig die Schlüsselindustrie des – nach China – Vize-Exportweltmeisters Deutschland. Im deutschen Automobilbau sind gegenwärtig 710.000 Menschen beschäftigt. Nahezu jeder große Wirtschaftszweig im Land ist am Fahrzeugbau beteiligt, nach VDA-Angaben hängt jeder siebte Arbeitsplatz hierzulande am Automobil.

Es tritt also genau das ein, was zu befürchten war. Das mit 1,35 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichste Land der Welt – jeder fünfte Mensch auf unserem Planeten ist ein Chinese – gibt nun Gas und erhebt Anspruch auf genau jenen Komfort, der für die Artgenossen in den westlichen Industrienationen seit einem halben Jahrhundert zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Mit welchem Recht dürften wir den Chinesen diesen Komfort verweigern, von dem wir selbst längst abhängig geworden sind? Und jetzt stellt sich diese müßige Frage schon gar nicht mehr, denn wir hängen mittlerweile am Tropf dieser fernöstlichen Wirtschaftsexpansion.

Gäbe es eine global orientierte Ethik des Wirtschaftens, die den kritischen Zustand unserer Ökosphäre und den irreversiblen Verbrauch unserer Energie-Ressourcen im Blick hat, so müsste sie den Verkauf von benzinbetriebenen Kraftfahrzeugen nach China und anderswohin in die Welt der Nachholstaaten verbieten. Dann freilich ginge es uns in Deutschland dreckig. Die Arbeitslosigkeit stiege auf nie gekannte Höhen; und ebenso müsste das sinkende Steuereinkommen die Verschuldung explodieren lassen. Marodierende Massen auf den Straßen und konsternierte Makler an den Börsen wären die Folge. Wollen wir das? „Nicht wirklich.“

So genießen wir also den kurzen Augenblick eines blitzlichtgewittrigen Hypes, wiegen uns im altgewohnten Vertrauen des Wirtschaftswunderlandes BRD und machen drei mal drei Kreuze: sechs auf dem Lotto-Zettel, um den Jackpot zu knacken; zwei bei der nächsten Bundestags-Wahl als Lohn für die schönste Plakatwand; und eins überm Taufbecken – ,Apage Satanas!’ – für den Mittelklassewagen von Vauwee für Chin Mai Pong.

Rahel Sanzara: Das verlorene Kind

Thursday, 04. November 2010Sanzara, Rahel [i. e. Johanna Bleschke]: Das verlorene Kind. Roman. Berlin: Verlag Ullstein, 1926. – 442 & 6 S., 19,0 x 12,8 cm, Okt., Fadenheftung. – Schiefgelesen, am Schnitt leicht fleckig und minimal bestoßen, Umschlag unfrisch. Das Exemplar bietet sich an, fachmännisch neu aufgebunden zu werden. – Erstausgabe. Das Romandebüt der Autorin war zunächst als Vorabdruck in der Vossischen Zeitung in Berlin erschienen. – [Artikel-Nr.: 000346].

„Hier spricht eine deutsche Dichterin von überraschender Kraft des Bildes und der Stimme. Sie erzählt eine tief aufwühlende Geschichte von guten Menschen, die Furchtbares erleben.“ So steht es auf dem kartonierten Einband des Ullstein-Buches, nicht etwa auf einer verkaufsfördernden Banderole, sondern auf dem Einbanddeckel selbst. Wir dürfen also, wie schon die Leser vor 84 Jahren, darauf gefasst sein, dass uns Grauen und Schrecken bevorstehen. Es geht tatsächlich um ein Individualverbrechen, wie es kaum schlimmer auszudenken ist: um den Sexualmord an einem vierjährigen Mädchen.

Das Buch ist aber aus weiteren Gründen bemerkenswert, wurde doch seiner Autorin gleich in zweifacher Hinsicht Unlauterkeit vorgeworfen. Erstens nämlich habe sie den Fall, den sie mit romanhaften Ausschmückungen erzählt, aus dem bei Brockhaus in Leipzig in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erscheinenden Neuen Pitaval gestohlen. (Einem ganz ähnlichen Vorwurf sah sich in jüngster Zeit Andrea Maria Schenkel mit ihrem Krimi-Bestseller Tannöd ausgesetzt.) Und zweitens habe sie das Buch nicht allein verfasst, sondern mit erheblicher Unterstützung durch ihren Lebensgefährten, den renommierten Schriftsteller Ernst Weiß. Besonders der zweite Verdacht erhielt zusätzliche Nahrung, als Sanzara den ihr zugesprochenen Kleist-Preis des Jahres 1926 ohne Begründung ablehnte. Damit verzichtete sie immerhin auf die bedeutendste literarische Auszeichnung der Weimarer Republik, vergleichbar dem Büchner-Preis im Deutschland der Nachkriegszeit. (Volker Weidermann hat den „Fall Sanzara“ in seinem zum 75. Jahrestag der Bücherverbrennung durch die Nazis erschienenen Buch der verbrannten Bücher 2008 auf knapp zwei Seiten abgehandelt und über den Tonfall des Romans richtig geurteilt, dass er heutigen Lesern „gefühlsschwer, mythisch verschlungen, sentimental und schaurig vorkommen“ müsse, „selbst wenn man den expressionistischen Zeitgeschmack abzieht“, und zudem wohl zutreffend erkannt, dass dieses Erfolgsbuch der Johanna Bleschke nur deshalb „dem Feuer übergeben“ wurde, weil ihr Pseudonym so jüdisch klang.)

Dass sich das Paar Weiß / Sanzara schon fünf Jahre früher auf die spektakuläre literarische Vermarktung von menschlichen Extremsituationen kapriziert hatte, kann man in einem Feuilleton des unvergleichlichen Joseph Roth nachlesen, erschienen im Berliner Börsen-Courier vom 12. Mai 1921. Roth war am Vorabend Zeuge gewesen, wie Rahel Sanzara die Weiß-Novelle Franta Zlin las. Die handelt von einem Soldaten, „der im Feld einen Unterleibsschuß erhält und das Geschlecht verliert. Invalid, am invalidesten zurückkehrt, seine junge Frau langsam in den Tod treibt, weil ihre Gegenwart ihm Bitternis, Qual, Vorwurf, täglichen Tod bedeutet. Der dann mit einem Mädchen von der Straße ins Hotel geht und seine verkrüppelte Geschlechtlichkeit in ohnmächtiges Morden wandelt; Geschlechtsdrang in Tötungsdrang umsetzt. Er prügelt das Mädchen halbtot und entflieht, gemeinsam mit einem aus dem Gefangenenlager ausgebrochenen russischen Kriegsgefangenen. Im Wald wird Franta Slin [!], der Perlen und Geld (Kriegsbeute) bei sich führt, von dem Russen ermordet. In seinem letzten Traum erlebt er noch die ersehnte Befreiung. Er träumt von der polnischen Jüdin, die er im Feld vergewaltigt hatte.“ Aus heutiger Sicht, nach Auschwitz und Hiroshima, mag es naiv erscheinen, wenn Roth seinen Eindruck von diesem Rezitationsabend mit diesen Worten summiert: „Vielleicht ist […] in keiner der vielen Antikriegsgeschichten die Bestialität der vaterländischen Mörderei eindringlicher in menschliches Bewußtsein gehämmert worden als in Franta Slin.“ (Joseph Roth: Werke I. Das journalistische Werk. 1915-1923. Hrsg. v. Klaus Westermann. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1989, S. 557 f. – Anm.: Roth schreibt den Nachnamen des Protagonisten der Novelle konsequent falsch mit S.)

Fußnote. Gottfried Benn hat seinerzeit „das Buchereignis des Jahres 1926“, neben Albert Ehrenstein, Carl Zuckmayer und anderen namhaften Kollegen, begrüßt und gefeiert – und in einem Plagiat überschriebenen Artikel im Unterhaltungsblatt der Vossischen Zeitung vom 11. Dezember 1926 gegen den Vorwurf mangelnder Originalität verteidigt (nachzulesen in: Sämtliche Werke. Band III. Prosa 1. 1910-1932. Stuttgart: Klett-Cotta, 1987, S. 166 ff). Im nun bald zu Ende gehenden Jahr hat der Dichter und Büchner-Preisträger Durs Grünbein diesen ollen Benn-Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23. Februar 2010 plagiiert, um der plagiierenden Axolotl-Roadkill-Autorin Helene Hegemann beizuspringen – und uns vielleicht den Gedanken nahzubringen, dass aber auch wirklich gar nichts echt sei, im Sinne von ,einmalig‘ und ,ursprünglich‘. Die Parallele war insofern geglückt, als auch das Hegemann-Plagiat im trivialen Ullstein-Verlag erschien; anderersits aber doch missglückt, weil Sanzara bloß einen anonymen Pitaval früherer Zeiten bestohlen haben mag, während Hegemann nachweislich einem leibhaftigen, wenngleich virtuellen Zeitgenossen namens Airen in die Tasche griff.

Rückzieher

Wednesday, 03. November 2010Vor knapp vier Wochen habe ich hier den Ausverkauf meiner Bibliothek bekannt gemacht und angekündigt, dass ich jedem verkauften Buch einen Abschiedsgruß mit auf den Weg geben würde. Dieses freibleibende Angebot muss ich nun leider aus drei guten Gründen widerrufen oder doch wenigstens modifizieren.

Erstens habe ich mich mit diesem Versprechen unter einen Druck gesetzt, der der Qualität meiner Arbeit – sowohl als Antiquar als auch als Blogger – abträglich ist. Naturgemäß ist das Bestellaufkommen starken Schwankungen unterworfen. Mal kommen tagelang keine Bestellungen herein, dann wieder sind es mehrere pro Tag. Sollte gar mein ungewöhnliches Projekt plötzlich über den kleinen Kreis meiner Leser hinaus bekannt werden, müsste ich fürchten, mit dem Schreiben der „Abschiedsgrüße“ nicht mehr nachzukommen, wodurch die Besteller, die vielleicht gar nicht wissen, was es mit meinem sonderlichen Projekt auf sich hat, ungebührlich lange auf das Eintreffen ihrer Bücher warten müssten. Denn eins ist klar: Ich kann unmöglich einen solchen Abschiedsgruß verfassen, wenn mir das Buch nicht mehr vorliegt – oder doch jedenfalls nicht mit den qualitativen Ansprüchen, denen ich bisher genügen wollte.

Zweitens hat sich bei der Arbeit an den mittlerweile 18 Blog-Beiträgen zu diesem „Ausverkauf“ herausgestellt, dass längst nicht jedes meiner Bücher den Aufwand verdient, den ich ihm hier angedeihen lasse. Den Eindruck, dass ich etwa ein Büchersammler wäre, dem niemals Fehlkäufe unterlaufen sind, will ich dann doch nicht erwecken, bei aller geschäftstüchtigen Betriebsamkeit, die mich antreibt, mich selbst, meine Bibliothek und mein Geschäft in einem möglichst günstigen Licht erscheinen zu lassen. Nun könnte ich solche Missgriffe zwar mit angemessenen Verrissen auf den Weg schicken – aber wie würde es bei einem Kunden ankommen, wenn ich ihm mit allen Mitteln meiner Beredsamkeit nahebrächte, dass ich ihm mindestens nach meinem Urteil die Katze im Sack angedreht habe? Er müsste sich rechtens betrogen vorkommen und hätte vielleicht gar einen von mir, dem Verkäufer, gratis gelieferten Reklamationsgrund.

Und drittens schließlich gibt es in „meiner“ Bibliothek, die ja doch auch eine in vielen Jahren gewachsene Familienbibliothek ist, allerlei Bücher, die nicht auf meinem Mist gewachsen sind, sei es, dass sie uns zum (möglicherweise unwillkommenen) Geschenk gemacht wurden, sei es, dass sie den Bedürfnissen der übrigen Familienangehörigen entsprachen, über die ich mich erstens prinzipiell nicht äußern will und die zweitens meist längst verjährt sind. Warum über solche Fremdkörper meditieren, auf Teufel komm raus?

Fazit: Ab sofort werde ich nur noch jenen verkauften Büchern aus meiner Bibliothek einen Abschiedsgruß mit auf den Weg geben, die diesen Aufwand verlohnen. Und ich werde diesen Gruß künftig auch nicht mehr als Zertifikat auf die Rückseite der Rechnung des Empfängers drucken, denn die Mehrzahl der Empfänger ist von dieser „Beigabe“ vermutlich ohnehin mehr irritiert als erfreut gewesen. Und als Titel dieser Artikel werde ich ab sofort den (nötigenfalls verkürzten) Titel des verabschiedeten Buches wählen, statt der nichtssagenden Nummernfolge, wie bisher.

[Aus den genannten Gründen unterbleibt bei den Artikeln dieser Rubrik künftig auch der Hinweis auf den Erwerber mit dessen Initialen, seinem Wohnort und der Verkaufspreis-Angabe.]

Artikel-Nr. 0018-1312

Tuesday, 02. November 2010Zürn, Unica: Im Staub dieses Lebens. Dreiundsechzig Anagramme. Berlin: Alpheus Verlag, 1980. – 79 & 1 S., Porträtfoto d. Autorin im Frontispiz, 20,5 x 12,8 cm, Okt., Fadenheftung. – Der empfindliche Einband vorn mit größerem braunem Fleck, ohne den Transparentpapier-Umschlag, innen tadellos. – Erste Ausgabe dieser Sammlung von Anagrammen aus dem Nachlass. – ISBN: 3-922555-04-7.

Der Suicid ist ja (leider?) mittlerweile zu einem Signum exaltierter Kreativität geworden. Rechnen wir an dieser Stelle, der hier gewürdigten Wort-(besser: Buchstaben-)künstlerin zu Ehren, einmal zurück, wer nach ihr diesen allerletzten Weg wählte, dieser Zwangslage nicht entweichen konnte: David Foster Wallace, Jürg Federspiel, Hunter S. Thompson, Tristan Egolf, Hans A. Pestalozzi, Lothar Baier, Gilles Deleuze, Ernest Bornemann, Gert Prokop, Sandra Paretti, Guy Debord, Niklaus Meienberg, Gisela Elsner, Jerzy Kosinski, Bruno Bettelheim, Sandor Marai, Hermann Burger, Christian Schultz-Gerstein, Richard Brautigan, Arthur Koestler, Thaddäus Troll, Walter E. Richartz, Romain Gary, Harry Martinson, Jean Amery, Robert Neumann, B. S. Johnson, Henry de Montherlant, Bernward Vesper und Peter Szondi – und dann eben Unica Zürn, am 19. Oktober 1970 in Paris, als sie sich von einem Fensterbrett hinunterkippen ließ, aufs Pariser Kopfsteinpflaster.

Kein Zweifel: Das ist eine Elite! Jede Einzelne, jeden Einzelnen von ihnen möchte ich an mein wummerndes Herz drücken. Was sind das doch für gequälte, für quälend authentische Liebeslebende!

Wenn ich die erotischen, um nicht zu sagen: pornographischen Zeichnungen des Lebensgefährten dieser Wortkünstlerin Zürn, von Hans Bellmer nämlich, vor meinen Blick schieben wollte, dann könnte ich zu dem Ergebnis kommen, dass Unica Zürn aus ganz anderen Gründen der Sprung vom Fensterbrett in die Tiefe, auf das harte Pariser Pflaster unvermeidlich blieb. Aus welchen Gründen aber? Das bliebe dann doch ein unbeantwortetes Rätsel. Wenn ich nun aber andererseits dem großartigen grafischen Künstler Bellmer die Schuld in die Schuhe schieben wollte, am vorzeitigen, selbstständigen Tod der Dichterin Unica Zürn, wohl seiner Geliebten, dann wäre ich doch wohl ein rechter Spießer, oder? Ein Paradoxon aus Bigotterie und Libertinage.

Oder? „Sink ein in Asche, ans Bild der Stille, bald muss ich weg.“ (S. 24.)

[Abbildung aus dem ausverkauften Band, Frontispiz: Unica Zürn 1935.]

Artikel-Nr. 0017-1225

Tuesday, 02. November 2010Lewitscharoff, Sibylle: Montgomery. Roman. Stuttgart / München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003. – 351 & 1 S., 20,9 x 12,7 cm, OPb. m. OSchU. – Neuwertig, ungelesen. – Erstausgabe. – ISBN: 3-421-05680-3.

Da ich mich ja zum Ungelesenhaben bekannt habe, kann ich dieses Buch nur im großen Radius umkreisen, will ich mich nicht selbst der Lüge überführen.

Selbst wenn ich einen zufälligen, beliebigen Blick hineintäte, zum Beispiel auf Seite 166, wo die Frage lautet: „,Haben wir noch genügend Orangen im Haus?‘“ – und die Antwort: „,Orangen und Zitronen‘“ … müsste ich befürchten, dass mein Kiebitzen, Stibitzen im Buch der Lewitscharoff eine Knickspur hinterließe, dem Kunden, dem Käufer, dem künftigen Leser als ein Störfall, eine Vorprägung, Irritation seines ursprünglichen Leseerlebnisses erschiene: ,Warum klappt das Buch denn immer ungewollt an dieser Stelle auf?‘ – Ja, warum?

Wie die Sonne strahlte, dem weißen Mädchen aus Bulgarien! Dem Mädchen der schlimmen Liebe. Es waren ja Orange und Zitrone, die Federico Garcia Lorca bedichtete, bevor sein Blut den Boden seines vergewaltigten Andalusien benetzte.

Nein! Ich halte mich zurück. Ich schicke dieses Buch ungelesen, und ungeprägt von schwergewichtigen Bedeutungen hinein ins Bodenlose einer filmreifen Verzweiflung – von der ich allerdings nicht sagen kann, wie weit sie trägt.