Als im Zeichen des Krebses Geborener des Jahrgangs ’56 war ich zur Einschulung Ostern 1962 noch nicht alte genug. Aber längst war ich begierig darauf, das Lesen zu lernen, damit ich endlich unabhängig würde von meinen Vorlesern, den Eltern und der Großmutter. Anfangs hielt mein Vater dem Drängen noch stand und erbat sich Geduld, denn es hieß nicht ganz zu Unrecht, dass es riskant sei, den Kleinen vor der Einschulung zu viel beizubringen, denn sie könnten sich dann im Unterricht leicht langweilen. Schließlich gab er doch nach und zeichnete eine Tabelle. In der linken Spalte standen in seiner gestochen scharfen Technikerschrift die Druckbuchstaben in der großen und kleinen Version, in der rechten Spalte daneben ein Gegenstand, der mit dem betreffenden Buchstaben anfing: A für Apfel, B für Birne und so weiter bis Z wie Zigarette.

Zunächst kam ich nur quälend langsam voran, aber dann ging es immer besser. Und ehe ich mich’s versah, las ich einfache Texte wie die Bildunterschriften in den beiden dicken Wilhelm-Busch-Bänden nahezu so schnell wie ein Großer, wenngleich mir manches „schwere Wort“ doch noch ein Rätsel blieb.

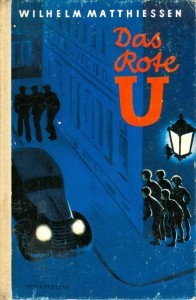

Wohl zu meinem achten Geburtstag 1964 schenkte mir mein Vater dann meinen ersten richtigen Roman. Es war ein Jugendbuch von Wilhelm Matthießen (1891-1965) mit einem geheimnisvollen Bild auf dem Einband und dem nicht minder geheimnisvollen Titel Das Rote U. Er selbst habe dieses Buch als Junge gelesen und sehr spannend gefunden – und jetzt sei er gespannt, wie es mir wohl gefiele.

Inzwischen weiß ich, dass gerade im besagten Jahr eine überarbeitete Neuauflage dieses Jugendbuch-Klassikers erschienen war, mit neuen, zeitgemäßeren Textzeichnungen von Irene Schreiber. Das Rote U erschien zuerst 1932 im Hermann Schaffstein Verlag in Köln, damals und bis zum 117. Tausend mit dem Titelbild und den Textzeichnungen von Fritz Loehr. Insbesondere die Kleidung auf diesen Bildern, die Schiebermützen und die knielangen Jungenhosen, aber auch die Formen der Autokarosserien und ein Polizist mit Helm entsprachen nicht mehr der Wirklichkeit Anfang der 1960er-Jahre. Anlässlich der Neuausgabe wird der Verlag für das Buch geworben haben, mein Vater erinnerte sich an seine Jugendlektüre – und so fand Das Rote U den Weg in mein Kinderzimmer. Ich war ebenso hingerissen von der Geschichte wie die abertausend Kinder in den dreißig Jahren zuvor. Und die Pointe, dass ausgerechnet der von allen verachtete Klassenprimus Ühl sich hinter dem geheimnisvollen Roten U verbarg, war sozusagen das Ü-Tüpfelchen dieses Krimis.

Dass sich hinter dem Verfasser dieses wunderbaren Lesevergnügens allerdings ein übler Nazi verbarg, ein überzeugter Antisemit und Kirchenhasser, Verfasser solcher Hetzschriften wie Israels Ritualmord an den Völkern und Der zurückbeschnittene Moses (beide 1939), das habe ich erst viel später erfahren und mein Vater wusste es vermutlich auch nicht. Natürlich ist Das Rote U immer noch ein stiller Bestseller, längst auch als Taschenbuch bei DTV verfügbar. Dass auf der Website dieses seriösen Verlages in der ausführlichen Vita die politischen Abwege des Wilhelm Matthießen mit keiner Silbe erwähnt werden, ist schon einigermaßen erstaunlich. Noch kurioser finde ich es aber, dass auf der Website des Schaffstein Verlages Matthießen zwar als einer von sechs Jugendbuch-Autoren aufgelistet wird. Klickt man aber seinen Namen an, so erscheint die Auskunft: „Sie sind nicht berechtigt, diesen Bereich zu sehen. – Sie müssen sich anmelden.“ Wie das mit dem Anmelden funktionieren soll, bleibt aber ein Rätsel. So fordert der allererste Krimi meiner Kindertage mehr als vier Jahrzehnte später erneut meine Neugier und meinen Spürsinn heraus. Wie überaus spannend!

[Zur ersten Folge dieser Serie geht es hier.]