Auch Herrndorfs work in progress zieht mich in letzter Zeit nur noch runter. Seine schubweisen Publikationen lassen nach meinem Gefühl immer länger auf sich warten und werden zugleich immer dünner, quantitativ und leider auch qualitativ. Ich hoffe, dass der Blogger H. das nicht liest. Sollte er sich dennoch hierher verirren, dann möchte ich ihm sagen, dass diese Anmerkung nicht als Kritik gemeint ist. Man kann nicht jemandes literarische Produktion unbefangen kritisieren, der in einer solchen Verfassung lebt. Dass es gegen Sand, diesen mindestens problematischen Roman, bisher keine ernst zu nehmenden Verrisse gab, ist schon verdächtig. Am Sonntag vor acht Tagen hörte ich nun eine geradezu hymnische Besprechung seines letzten Romans von Simone Hamm bei wdr3, die alle vorangegangenen an Lob weit übertrifft. Dass Hamm dabei, vielleicht als einzige unter ihren Kolleginnen und Kollegen, den gesundheitlichen Zustand des Autors nicht erwähnt, verstärkt bei mir noch den Eindruck, dass ihre Hymne zuvörderst mit Berechnung auf Wolfgang Herrndorf als Zuhörer geschrieben und gesprochen ist, erst in zweiter Linie für uns Radiohörer. Schlimm auch, dass er die Missverständnisse der Kritiker in einer Art ,Hitliste der Ignoranz‘ erfasst: „Michalzik entreißt Hünniger die Krone, Willmann nur noch unter ferner liefen.“ Als wollte er sich darüber beschweren, dass Leser nicht mit dem Notizblock neben dem Buch alle Namen, Orte und Ereignisse in Listen erfassen, um für alle losen Fäden die zugehörige Verknüpfung zu registrieren. Träumt der Autor etwa davon, dass ihm zu Ehren posthum ein Wolfgang-Herrndorf-Dechiffriersyndikat aus der Taufe gehoben wird? Das klingt makaber, ich weiß. Insofern müsste es Herrndorf ja eigentlich gefallen. Oder er legt mich in sein Säurebad Arbeit und Struktur. Was könnte ich dagegen sagen? Niemand kann ihm schließlich irgendwas ernsthaft verübeln. Das muss schrecklich sein, ein Schrecken mehr zu all den Schrecken.

Archive for the ‘Würfelwürfe’ Category

Alles gerät in Schieflage

Monday, 05. March 2012Lockere Sprüche

Monday, 05. March 2012,Zitat des Tages‘ neulich beim Perlentaucher ein Ausspruch des um flotte Sprüche bekanntlich nie verlegenen Oscar Wilde: „Jeder Erfolg, den man erzielt, schafft einen Feind. Man muss mittelmäßig sein, wenn man beliebt sein will.“ Danach kann sich jeder mittelmäßige Schnösel, der sich wie auch immer ein paar Feinde gemacht hat, in die Brust werfen und sich im Lichte seiner vermeintlichen Außergewöhnlichkeit sonnen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass bei öffentlich wirksamen Personen der beschriebene Effekt eintreten kann, wenn beispielsweise ein politischer oder künstlerischer Erfolg dazu geeignet ist, Missgunst bei den Konkurrenten zu wecken. Das ist aber doch ein spezieller Fall, der mitnichten diesen generalisierenden Auftakt rechtfertigt („Jeder Erfolg, den man erzielt …“). Während Wilde sich lebenslänglich mit dem Thema sowohl theoretisch als auch praktisch beschäftigte und dabei noch allerlei weiteres aphoristisches Kleingeld unter die Leute brachte, ist der Große Meister der Gattung in seinen Sudelbüchern nur ein einziges Mal wortwörtlich auf den Erfolg zu sprechen gekommen, und da spricht er nicht einmal von dem Erfolg als öffentliche Anerkennung, sondern meint Erfolg als Gelingen (wissenschaftlicher Bemühungen): „Es gibt kein größeres Hindernis des Fortgangs in den Wissenschaften, als das Verlangen, den Erfolg davon zu früh verspüren zu wollen. Dieses ist munteren Charakteren sehr eigen; darum leisten sie auch selten viel; den sie lassen nach und werden niedergeschlagen, sobald sie merken, daß sie nicht fortrücken. Sie würden aber fortgerückt sein, wenn sie geringe Kraft mit vieler Zeit gebraucht hätten.“ (Aph. K 178; zit. nach Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe. Zweiter Band. München: Carl Hanser, 1971, S. 431.) – Es könnte eine dankbare Aufgabe für einen Possenschreiber sein, wollte er Lichtenberg und Wilde als Paar, wie es sich gegensätzlicher nicht denken lässt, auf die Bühne bringen. Nur diese beiden, aus einem Abstand von hundert Jahren in ein gemeinsames Jetzt geworfen! Sie träten jeweils durch zwei gegenüberliegende Türen auf, kämen aus ihren jeweiligen Welten von 1794 bzw. 1894, der geduldige Forscher Lichtenberg aus seinem Göttinger Gartenhaus an der Weender Chaussee, der muntere Charakter Wilde aus seiner Londoner Stadtwohnung, 16 Tite Street. (Was für Dialoge wären daraus zu entwickeln.)

Altersvorsorge

Saturday, 03. March 2012Swift, den viele als Autor seines Gulliver kennen und den ich verehre wegen seines Modest Proposal, jener Jonathan Swift hat lange Zeit vor dem Erscheinen der genannten Meisterwerke, im zarten Alter von 32 Jahren eine Liste von Verhaltensweisen aufgestellt, die er unbedingt vermeiden wollte, wenn er einmal alt würde. (Ich verdanke den Hinweis auf diese Liste Shaun Usher, der sie vorgestern in seinen Lists of Note veröffentlichte.) Swift erweist sich schon hier als großer Menschenbeobachter und -kenner, indem er diesmal die Schwächen des Greisenalters aufs Korn nimmt. Unbestechlich und mit erbarmungsloser Härte nennt er sie beim Namen, all die Verschrobenheiten, Nachlässigkeiten und Albernheiten, die den Menschen auf abschüssigem Weg daran hindern, seine wirkliche Lage anzuerkennen und sich damit auszusöhnen, dass er längst nicht mehr auf der Höhe ist. Der junge Swift gelobt sich also, dass er dereinst nicht lüstern sein und keine junge Frau heiraten will, um sich eigene Jugendlichkeit und Attraktivität vorzuspielen; dass er nicht griesgrämig oder mürrisch oder misstrauisch sein will; dass er nicht ein und dieselbe Geschichte den gleichen Leuten wieder und wieder auftischen will; dass er seine Nächsten nicht mit unerbetenen Ratschlägen belästigen und sich nicht abfällig über moderne Bräuche, Moden oder Ansichten äußern will; dass er jungen Leuten gegenüber tolerant sein und ihre Scherze und Schwächen ertragen will; und dass er sein Ohr vor dem Gewäsch tratschender Dienstboden ebenso verschließen will wie vor den Schmeichelein junger Frauen. Aber er geht noch einen Schritt weiter, denn offenbar hat er sich gefragt, warum denn all die Alten, die er beobachtet und bei denen er die aufgelisteten Mängel festgestellt hat, diesen Mängeln in so großer Zahl zum Opfer fallen. Offenbar sind sie blind geworden für ihre eigenen Verfehlungen. Also baut er noch eine Zusatzregel in seine Liste ein, die da lautet: “To desire some good Friends to inform me w[h]ich of these Resolutions I break, or neglect, and wherein; and reform accordingly.” Und Swift wäre nicht Swift, der große Ironiker und Humanist, würde er nicht seinen strengen Moralkatalog mit der letzten Regel wieder auf menschliches Maß zurückstutzen: “Not to sett up for observing all these Rules; for fear I should observe none.” – Ganz groß!

Lexikon der SciFi-Plots

Sunday, 26. February 2012Immer mal wieder fällt mir eine kleine Verzerrung der Wirklichkeit ein, aus deren konsequenter Weiterverfolgung sich eine wunderschöne Science-Fiction-Story entfalten ließe. Aber bevor ich noch ernsthaft darüber nachdenke, lähmt mich die Überzeugung, dass längst andere auf solch einen doch ganz naheliegenden Anlass für eine surreale Geschichte gekommen sein müssen und es sich insofern kaum lohnen dürfte, die Idee weiterzuverfolgen. Dagegen könnte man einwenden, dass es ja vielleicht auch auf die Umsetzung ankommt. Ein guter Plot im Kopf macht schließlich noch kein literarisches Meisterwerk auf dem Papier! Aber mich schreckt eben gleich von vornherein der Gedanke ab, dass ich viel Zeit in die Niederschrift einer solchen Story investieren könnte, um mir dann vom erstbesten Lektor in einem auf dieses Genre spezialisierten Verlag sagen lassen zu müssen, genau dieses Thema habe doch, beispielsweise, „der SciFi-Klassiker Theodore Sturgeon auf schwer erreichbare, sicher aber unübertreffliche Weise in einer großartigen Erzählung aus dem Jahr 1951 in allen Tonarten durchdekliniert [!]. Lesen Sie das mal – und dann melden Sie sich wieder, wenn möglich mit frischeren Motiven! Anbei Ihr Manuskript zu unserer Entlastung zurück.“ Nein, das muss ich mir nicht antun. Bei dieser Gelegenheit wird mir aber bewusst, wie hilfreich ein wirklich nach Vollständigkeit strebendes Verzeichnis der Stoffe und Motive der Science-Fiction-Literatur aller Zeiten und Sprachen wäre. (Die wertvolle Pionierarbeit von Elisabeth Frenzel als Verfasserin zweier Nachschlagewerk zu Stoffen und Motiven der Weltliteratur wurde leider durch ihre politische Vergangenheit im Nationalsozialismus diskreditiert, was vielleicht sogar die Stoff- und Motivforschung in Deutschland lange Zeit ausgebremst hat.) Es müsste darin nicht nur das jeweilige Hauptthema eines Werks erfasst sein, sondern durchaus auch die bloß marginale Behandlung von Themen. Beispielsweise müsste ich unterm Stichwort „Tunnelbau“ nicht nur auf den Roman von Bernhard Kellermann verwiesen werden, sondern auch auf Erzählungen, in denen der Bau eines Tunnels vielleicht nur am Rande vorkommt. Und man müsste ein Regelwerk zur Bildung von mehrteiligen Lemmata finden, um auch komplexere Themen, die nicht in einem einzigen Stichwort ausgedrückt werden können, auffindbar zu machen. – Beispielsweise dachte ich heute darüber nach, wie es einem Menschen ergehen mag, der eines Tages nach dem Aufwachen feststellt, dass er wie unter einem Zwang immer die Wahrheit sagen muss; oder, um den Einfall in eine andere Richtung zu biegen, der plötztlich beobachtet, dass alle anderen zwanghaft die Wahrheit sagen, nur er selbst kann lügen, dass sich die Balken biegen. Welchen Gefahren ist der Mann im ersten Beispiel ausgesetzt? Und welche Chancen ergeben sich für ihn im zweiten? Gibt es nicht längst schon Geschichten, die sich aus diesen Ideen entwickeln? Und wenn es ein solches Verzeichnis gäbe, wie ich es mir wünsche: Unter welchen Suchbegriffen würde man dann Geschichten des beschriebenen Typs finden?

Yuppie!

Saturday, 25. February 2012Am vergangenen Dienstag starb im gesegneten Alter von 89 Jahren Barney Rosset, Gründer der legendären Grove Press in New York, ein unermüdlicher Kämpfer für das freie Wort und gegen die Zensur, Förderer von so bahnbrechenden Autoren wie Henry Miller, Samuel Beckett, William S. Burroughs, Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Meist ging es vor Gericht um vermeintliche Pornographie, gelegentlich auch um Politik, wie im Fall der Autobiographie von Malcolm X. In einem Interview mit der Paris Review (No. 145, Winter 1997) hat Rosset erzählt, wie er durch Nancy Kurshan, eine Mitarbeiterin bei seiner Evergreen Review, die Yuppies Jerry Rubin und Abbie Hoffman kennenlernte – und was er von ihnen hielt: “They were the cream, the froth at the top of the wave, but I really never trusted them.” Immerhin publizierte Rosset trotz aller Vorbehalte Hoffmans legendäres Buch Steal This Book, eine Anleitung zum zivilen Ungehorsam und zu einem Leben ohne Geld. Barney Rosset war damals so drauf, dass er solch ein radikales Pamplet gegen den American way of life auf den Buchmarkt brachte, ohne auch nur eine einzige Zeile von dem Zeugs gelesen zu haben. Um das Buch für seine Grove Press anzunehmen reichte ihm als Argument schon, dass Random House es abgelehnt hatte! Allerdings musste er bald feststellen, dass das Buch aus Sicht eines Verlegers einen kleinen Schönheitsfehler hatte. Die Leser nahmen seinen Titel nämlich wortwörtlich. (Das erinnerte mich sofort an das berühmt-berüchtigte Klau mich der Berliner Kommune I, mit Fritz Teufel und Rainer Langhans als Gallionsfiguren, dem ein ähnliches Schicksal beschieden war. Sollten die Berliner Haschrebellen die Idee zu ihrem originellen Titel bei den Gesinnungsgenossen in den USA geklaut haben? Aber in diesem Falle kann der Ideendiebstahl allenfalls in umgekehrter Richtung gelaufen sein, denn Klau mich erschien bereits 1968 in der Edition Voltaire, während Steal This Book bei Pirate Editions erst 1971 herauskam.) Diesen kleinen Nachruf setze ich hierher als Reverenz an einen wahrhaft großherzigen Verleger, aber auch als aktuellen Hinweis auf ein vergessenes Relikt der Frühgeschichte von Widerstandsformen, die heute mindestens in den Industrienationen zum Alltag jeder Subversion gehören.

Heikle Spur

Monday, 20. February 2012Ist eigentlich schon mal jemand auf den Gedanken gekommen, dass der Polizistenmord von Heilbronn vielleicht nicht ganz zufällig nur wenige Kilometer entfernt von Neckarsulm stattgefunden hat? Die Paulchen-Panther-Propagandafilme, die die Täter als Bekennervideos angefertigt haben, kokettieren ja mit beziehungsreichen Anspielungen auf die Taten, als wollten sie damit zeigen, wie sicher sie operieren konnten und wie wenig Sorgen sie sich machen zu müssen meinten, jemals gestellt zu werden. In diesem Zusammenhang könnte ich mir vorstellen, dass die Mörder aus dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) mit dem Tatort nahe dem namengebenden Standort der NSU Motorenwerke einen versteckten Hinweis geben wollten, sei es für ihre eingeweihten Gesinnungsgenossen, sei es für die Nachwelt, von der sie in ihrer Verblendung vermutlich hofften, einst in Mythen, Anekdoten und Schlachtenliedern gepriesen zu werden, wie einst der unselige Horst Wessel.

Noch ein paar Autotote

Monday, 20. February 2012Von der immer breiter werdenden Blutspur der Automobilisierung seit Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts habe ich hier immer wieder einmal die eine oder andere Probe aufgenommen, nicht ganz ohne Hintergedanken. Ich will in einer irgendwann zu komponierenden Zusammenschau solcher Zeugnisse nachvollziehbar machen, wie die Ungeheuerlichkeit dieses Mordens im Laufe der Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Alltäglichkeit wird, die bloß noch im farblosen Spiegel der Statistik ihr Abbild findet. Gestern fand ich dieses erschütternde Beispiel in Kesslers Tagebuch: „Paris, 15. September 1927. Donnerstag – Die unglückliche Isadora Duncan ist gestern abend im Auto von ihrem eigenen Shawl, der sich in ein Hinterrad verwickelt hatte, erdrosselt worden. Ein tragisch-schicksalhafter Tod: der Shawl, der im Tanz ein so wesentlicher Teil ihrer Kunst war, hat ihr den Tod bereitet. Ihr Requisit und Sklave hat sich an ihr gerächt. Selten ist eine Künstlerin so tragisch umwittert gewesen und so aus ihrem eigensten Lebensschicksal heraus tragisch geendet: ihre beiden kleinen Kinder in einer Autokatastrophe umgekommen, ihr Mann, Jessenin, durch Selbstmord geendet, sie selbst jetzt in dieser Weise durch ihr eigenes Requisit, fast wie aus Rache, umgebracht.“ (Harry Graf Kessler: Tagebücher. 1918-1937. Hrsg. v. Wolfgang Pfeiffer-Belli. Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1961, S. 537.) Dieses Unglück trug sich in Nizza zu. Deirdre und Patrick, die beiden kleinen Kinder der Tänzerin, waren bereits 1913 durch eine Nachlässigkeit von Duncans Chauffeur ums Leben gekommen. Weil der Motor versagte, stieg er aus, um nach dem Rechten zu sehen, vergaß jedoch, die Handbremse anzuziehen. Das Automobil kam ins Rollen und stürzte in die Seine, die Kinder samt Kindermädchen ertranken.

Wintergarten

Saturday, 11. February 2012Zu Besuch bei Freunden in Düsseldorf. Manche Räume versetzen mich in einen Zustand wohliger Perplexität. (Ich weiß, dass das eigentlich eine unmögliche Begriffskonstruktion ist.) Bin ich drin, fühlt es sich an, als steckte ich in einer besseren Haut. Verlasse ich sie wieder, ist das Gefühl folglich wie eine Häutung. Ich streife ihre Atmosphäre ab und bin wieder der traurige Alte. Ernüchterung! Fast könnte man sagen: Es ist, als würde mir das Fell über die Ohren gezogen und ich stünde nackt und frierend in der grauen Landschaft. Aber das schösse übers Ziel hinaus, denn nur im ersten Augenblick der Verstoßung aus der Zimmeridylle erscheint mir die übrige Welt so. Die geschwinde Rückkehr in die Üblichkeit hindert, dass sich Schwermut festbeißen könnte.

Senkelverschleiß

Wednesday, 08. February 2012Eine kleine Fußnote zum Thema Geplante Obsoleszenz. Seit dem 13. Dezember vorigen Jahres laufe ich in neuen Schuhen herum, maßgeschneiderte schwarze orthopädische Lederschuhe mit hohem Schaft und fünf Paar mit schwarzen Metallösen verstärkten Schuhbandlöchern. Die schwarzen Schnürsenkel, die von meinem Schuhmacher mitgeliefert wurden, waren solche von Ringelspitz, schwarze Rundsenkel, 2,5 mm Durchmesser, 90 cm lang. Wie man im Bild oben sieht, verschleißen diese zu dünnen Bänder durch Abrieb in den obersten Ösen schnell. Schon nach knapp zwei Monaten täglicher Abnutzung ist der aus dem linken Schuh kurz vorm Zerreißen. Ich hatte für meine vorigen Schuhe die idealen Schuhbänder vom gleichen Hersteller nach langer Suche endlich gefunden. Es waren gewachste Rundsenkel von 4 mm Stärke. Die hielten ohne Probleme ein halbes Jahr und länger. Nun stellt sich leider heraus, dass die Ösen in den neuen Schuhen offenbar etwas kleiner sind, sodass die dickeren Bänder nur so gerade hindurchpassen. Zudem sind die beiden Ösenreihen wohl etwas weiter voneinander entfernt. Ideal wären deshalb Schuhbänder von einem Meter Länge. Nun hoffe ich, dass ich solche im Handel finde.

Gerade und ungerade

Tuesday, 07. February 2012In diesen Tagen brandet eine große Empörungswelle gegen das Urgestein des deutschen Qualitätsjournalismus, Wolf Schneider (86). Der hat die Frechheit besessen, auf seine alten Tage in sein Handbuch ein Kapitel über Online-Journaismus aufgenommen zu haben, das gelinde gesagt nicht die Zustimmung der Blogger findet. Mit einem ekligen Modewort ausgedrückt steht der graumelierte Grandseigneur seither in einem wahren shitstorm von Anwürfen und Beleidigungen, den er in der Würde seiner späten Tage selbst dann nicht verdient hätte, wenn sie allesamt berechtigt wären. – In diesem Zusammenhang stieß ich auf eine interessante Einlassung Schneiders zu der Frage, was denn im Wesentlichen Print- und Online-Journalismus unterscheide. Er sagte in einem Interview des Onlinebranchendienstes Meedia: „Solange wir nur vom Journalismus reden, sind die Unterschiede nicht groß. Womit ich gerade konfrontiert worden bin, ist ja gerade das Gegenteil von Journalismus: ,Mir fällt gerade was ein, und das finde ich unheimlich wichtig.‘ Das könnte eine Zeitung nicht bieten.“ – Und ich finde das gerade unheimlich zitierenswert, weil sich an dieser noblen Herablassung für mich mal wieder die grenzenlose Beschränktheit [!] von Leuten erweist, die zugleich Spezialisten, Profis und erfolgsverwöhnt sind. Damit meine ich den älteren Herrn Schneider ebensosehr wie seine kaum frischeren Kritiker. Wäre es unter vielen unwahrscheinlichen Umständen vielleicht doch möglich, dass es hier und da auf der Welt Leser gibt, die nicht nur an den gut recherchierten, leicht verständlich formulierten Darstellungen der alleraktuellsten Weltereignisse interessiert sind, hektisch vibrierend zwischen Marmeladenbrötchen und Kaffeetasse am Frühstückstisch, entziffernd, begreifend und vergessend im Sekundentakt? Schließlich ist doch der einzig erhabene, nämlich den ja tatsächlich unbezwinglichen Möglichkeiten des Web angemessene Nutzen der Bloggerei die Verbreitung von Blitz und Donnergrollen: in Form von Lyrik, Aphorismen, Bildern und kurzen Essays.

Hohe Decken

Monday, 06. February 2012Wenn ich mir meine verschiedenen Wohnsitze in Erinnerung rufe und dabei mein jeweiliges Körpergefühl nachzuempfinden versuche, dann fällt mir auf, dass insbesondere die Deckenhöhe einen ganz entscheidenden Einfluss auf mein Wohlbefinden, meine Stimmung und mein Selbstbewusstsein hatte. Das meine ich, auch wenn es anders klingen mag, durchaus wertfrei. In den niedrigen Behausungen fühlte ich mich wohl eher wie ein kuschelndes Nagetier oder ein lauerndes Reptil, während ich in den lichten und weiten Räumen dickwandiger Altbauten einherschritt wie ein stolzer Panther oder Pfau. Dieser oder jener Verkörperung den Vorzug zu geben wäre verfehlt, denn jedes Tier hat bekanntlich seine Stärken und Schwächen. Eben sehe ich im Briefwechsel von Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1978) Bilder der beiden Korrespondenten an ihren Schreibtischen. Schon Hofmannsthals mit Wandschmuck und Möbeln überladener grüner Salon in seinem Rodauner Schlössl wirkt zugleich imposant und bedrückend, der Dichter unterm hochdroben an der Stuckdecke baumelnden Kronleuchter (s. Titelbild), an einem großen runden Tisch sitzend und lesend, wirkt auf den ersten Blick eher wie ein leicht eingeschüchterten Pennäler, keinesfalls jedoch wie der dichtende Großbürger, als der er sich selbst gern darstellte und empfand. Erst recht macht die kathedralenartige Gewölbedecke im Arbeitsraum des Hôtel Biron in Paris aus dem traurig und verloren auf einem hohen Lehnstuhl hockenden Rilke ein armes Würstchen. Ich weiß nicht, wie mein hier trotzig hingeworfener Kleinkram aussähe, wenn ich unter solch hohen Decken schreiben müsste. So bin ich froh, zuletzt in einer handtuchschmalen Klause gestrandet zu sein!

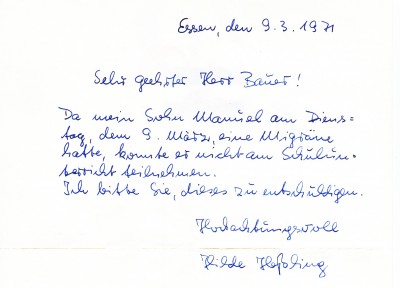

Außer Manuel

Saturday, 04. February 2012Etliche Jahre hindurch habe ich unregelmäßig immer mal wieder Reime geschmiedet, häufig zu festlichen Anlässen, aber auch für Widmungen in verschenkten Büchern, zur Belustigung meiner Kinder und sogar zur humorvollen Bereicherung von Reden meiner Arbeitgeber. Immer geschah dies unter einem Pseudonym, womit es eine besondere Bewandtnis hat, welche ich aber vorläufig nicht preisgeben möchte: Conrad Döbling. Neulich las ich in der FAZ (Nr. 240 v. 15. Oktober 2011, S. 36) die freundliche Besprechung eines Kinderbuchs voller schadenfroher Reime nach einem Muster, das auch Döbling zu eigenen Versuchen angeregt hätte. (Martin Schmitz-Kuhl u. Anke Kuhl: Alle Kinder. Leipzig 2011.) Die lustig-makabren Zweizeiler lauten etwa so:

Alle Kinder laufen ins Haus. Außer Fritz –

den trifft der Blitz.

Alle Kinder freuen sich des Lebens. Außer Torben –

der ist gestorben

Alle Kinder stehen am Abgrund. Außer Peter –

der geht noch ’n Meter.

Lang, lang ist es her, dass wir als Kinder diese beißenden Zweizeiler tauschten. Und besonders groß war der Spaß, wenn wir einen leibhaftigen Fritz oder Peter mit „seinem“ Spruch necken konnten. Ich erinnere mich nicht, dass meine Spielgefährten auch auf meinen ja damals eher seltenen Vornamen einen „Alle-Kinder“-Spruch parat gehabt hätten. Aber den kann ja Conrad Döbling jetzt nachtragen:

Alle Kinder fliehen vor dem Löwen. Außer Manuel –

der ist halt nicht so schnell.

Motortode

Thursday, 02. February 2012Kann es sein, dass kreative Menschen häufiger durch Verkehrsunfälle zu Tode kommen als andere? Gerade in der letzten Zeit häufen sich in meiner Wahrnehmung wieder solche Fälle. Vielleicht ist es aber bloß so, dass generell der Tod auf der Straße oder hinterm Steuer öfter vorkommt, als man meint. Bei der Aufnahme meiner zum Verkauf bestimmten Bibliothek-Suhrkamp-Bändchen kommt mir Das Pesthaus unter die Finger, jener schwermütige Roman über Sterben und Tod in einem Sanatorium bei Palermo aus dem Jahr 1981. Am 14. Juni 1996 kam sein Autor, Gesualdo Bufalino, in der Nähe seines Heimatorts Comiso bei einem Autounfall ums Leben. (Es ist übrigens typisch, dass es mir jetzt nicht ohne Umstände gelingen will, die spezielle Art dieses Todes in Erfahrung zu bringen? Wurde Bufalino als Fußgänger zum Opfer eines Automobils – oder saß er selbst am Steuer und hat somit seinen Tod immerhin mitverschuldet? Das ist doch schließlich nicht vollkommen gleichgültig. Denn für mich ist das Automobil immer auch eine tödliche Waffe; und wer es bedient, wird damit jedenfalls leichter zum Mörder oder mindestens zum Totschläger, als jemand, der sich harmlos auf seinen eigenen zwei Beinen durch die Landschaft bewegt.) – Heute sah ich trotz der früher erwähnten Vorbehalte doch einmal wieder einen Spielfilm, Die Ewigkeit und ein Tag von Theodoros Angelopoulos. Er zeigt uns in heute unüblich gewordener Langsamkeit den letzten Tag des an Krebs erkrankten Schriftstellers Alexandros, dargestellt von Bruno Ganz. Es ist der Tag eines großen Abschieds, denn morgen soll Alexandros sich zum Sterben in eine Klinik begeben. Nachdem er bei seiner Tochter und deren unsäglich gefühllosem Mann keinen Schutz gefunden hat, klammert er sich an einen kleinen albanischen Jungen, den er vor Menschenhändlern in Sicherheit bringt, um ihm die Rückkehr in seine Heimat zu ermöglichen. Meist aber zeigt der Film Erinnerungsbilder des Sterbenden an die Menschen, die in seinem Leben wichtig für ihn waren und ihn doch irgendwann im Stich gelassen haben: seine Frau, seine Mutter, seine Freunde. Auch ein großer Hund spielt eine Rolle, als das einzige Lebewesen neben dem Jungen und einer treuen Haushälterin, für das es sich scheinbar gelohnt hat, zu lieben und zu sorgen. Sein letztes Werk, die Übersetzung eines großen Gedichtes, muss unvollendet bleiben. [Nachtrag: Zwei Tage später erfahre ich den Anlass, warum dieser Film von 1998 ins Programm genommen wurde. Am 24. Januar starb Angelopoulos in einem Krankenhaus in Neo Faliro bei Piräus an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Er hatte sich dort bei Dreharbeiten zu seinem Filmprojekt Das andere Meer befunden, als ihn ein Motorradfahrer erfasste.]

Sensibler Blogger

Wednesday, 01. February 2012Mir wird in letzter Zeit klarer als mir vielleicht lieb ist, dass ich bei dieser Art halböffentlichen Schreibens den Gedanken an konkrete Leser als Adressaten meiner Texte niemals ganz ausblenden kann. So entsteht beim Schreiben in meinem Bewusstsein oft ein verwirrendes Gespinst unberechenbarer Wechselwirkungen zwischen vermeintlichen Erwartungen und klammheimlichen Befürchtungen. Im persönlichen Dialog unter vier Augen kann ich meinen Diskurs ja auf mein individuelles Gegenüber abstellen und mich immerhin bemühen, Interessen, Ansichten und Empfindlichkeiten, Intelligenz und Bildung des Gesprächspartners bei allem was ich sage zu berücksichtigen. Im Web hingegen versetzt mich mein Bewusstsein vom freien Zutritt Vertrauter wie Fremder zu meinen tagesaktuellen Lebensäußerungen in eine irritierende Ambivalenz. So treffe ich im ,wirklichen Leben‘ gelegentlich engste Freunde, die sich persönlich zu einzelnen Blogbeiträgen äußern. Manchmal verblüffen sie mich mit Einzelheiten aus meinem realen Leben, von denen ich ihnen noch gar nicht berichtet hatte. Mir war schlicht entfallen, dass ich ja hier im Blog davon erzählt habe! Dann wieder lese ich ältere Artikel und stelle mir vor, wie diese oder jene neuere Bekanntschaft davon beeinflusst werden könnte, wie ich einmal war oder wie ich immerhin einmal zu sein meinte, als ich mich so darstellte. Ist es mir eigentlich recht, dass ich möglicherweise mit einer alten Larve meiner selbst identifiziert werde? Und schließlich stutze ich, wenn völlig fremde Leser unvermittelt ein Posting kommentieren, bei dessen Abfassung ich nur an eine sehr kleine, vertraute Zielgruppe dachte. Vermutlich stehen meine Skrupel, Irritationen und Überempfindlichkeiten in einem lächerlichen Widerspruch zu der conditio sine qua non beim Bloggen, sich preiszugeben. Somit gehöre ich vielleicht zur seltenen Spezies des sensiblen Bloggers, zur paradoxen Gattung eines „gschamigen Exhibitionisten“ im Cyberspace.

Gemeinheit schlechthin

Tuesday, 31. January 2012Noch einmal aus meiner Kraft-Lektüre. In einer Kurzbiographie hatte ich gelesen, dass er als Soldat in jenem Weltkrieg, der noch keine Nummer trug, zu schwach für den Fronteinsatz war und darum in der Nähe seiner Heimatstadt Hannover in den Wahrendorffschen Anstalten als Sanitäter diente. Das war ein „Lazarett für Kriegshysteriker und Kriegsneurotiker“, wobei die staatstragenden Psychiater sich nach Kräften bemühten, erstere von letzteren diagnostisch zu unterscheiden, um die Hysteriker zurück an die Front schicken zu können. In diesem Zusammenhang stolperte ich in Krafts Jugenderinnerungen über folgenden Passus, der die Atmosphäre in der Anstalt beschreiben soll: „[…] die Luft war kaum zu atmen vor Sexualität, auch Homosexualität und Gemeinheit schlechthin, übrigens nicht nur bei den Kranken, sondern auch bei den Krankenwärtern und bei den Krankenschwestern. Das Bild war das einer kranken Gesellschaft im Zustand des Lebenshungers und der moralischen Verwilderung, die als Kriegsnatur eher erwünscht als verboten war.“ (A. a. O, S. 57.) – Das steht da schlicht und schlimm, in einem Atemzug „Homosexualität und Gemeinheit“! Man meint ja, die Schicksalsgemeinschaft von Juden, Homosexuellen, Kommunisten, Zigeunern unter der Herrschaft des Faschismus, wo sie alle miteinander in den gleichen KZs und Vernichtungslagern zusammengepfercht waren, hätte wenigstens die Vorurteile untereinander endlich beseitigen müssen. Aber weit gefehlt!

Schnupperwetter

Monday, 30. January 2012Ein verbreitetes Kennzeichen des Genies ist, nach vielen kleinen Anekdoten in den Biographien genialer Menschen zu urteilen, die hartnäckige Hinterfragung von scheinbaren Selbstverständlichkeiten des alltäglichen Lebens. Die normalsterblichen Durchschnittsdenker geben sich damit zufrieden, dass etwas so ist wie es ist, weil es ja schließlich immer schon so war und weil es ihnen übrigens auch ganz egal ist, denn nichts würde sich scheinbar für sie ändern, wenn es anders wäre. In einer kleinen Serie will ich solche Beobachtungen unerklärlicher Phänomene hier beschreiben – nicht etwa, weil ich mich für ein Genie hielte, sondern allenfalls in der Hoffnung, dass das eine oder andere Genie unter meinen zukünftigen Lesern hierdurch vielleicht einen Gedankenanstoß erhalten könnte für eine geniale Entdeckung oder Erfindung. Heute teile ich meine Beobachtung mit, dass Lola bei Neuschnee wesentlich intensiver am Boden rumschnüffelt als gewöhnlich [s. Titelbild]. Dies erstaunt mich insofern, als ich doch immer davon ausgegangen bin, dass Kälte die Gerüche eher dämpft, in der Hitze des Sommers hingegen vielerlei zu faulen und zu stinken beginnt. Zudem hätte ich gedacht, dass die Schneedecke selbst, die ja schließlich aus nahezu geruchsfreiem Wasser besteht, etwaige Geruchsquellen abschließt und insofern für eine Hundenase eher unattraktiv ist. Doch tatsächlich scheint das genaue Gegenteil der Fall zu sein. Man komme mir nun nicht mit der Idee, Lola stupse ihre Nase bloß ins kalte Weiß, weil sie die Abkühlung so sehr schätze. Ich bin ganz nahe rangegangen und konnte eindeutig hören, dass sie schnuppert! – Nun bin sehr gespannt, ob in den nächsten Jahrzehnten irgendein Genie eine plausible Erklärung hierfür hat.

Gift oder Gas?

Saturday, 28. January 2012Ausmusterung der Reihe Bibliothek Suhrkamp fürs Antiquariat. Die fadengehefteten Pappbände im farbigen Umschlag mit andersfarbigem Strich erschienen seit 1951, brachten es bis 1989 auf tausend Nummern und erscheinen noch heute und sind jetzt bei Nummer 1469 angekommen. Die Umschlaggestaltung lag seit 1959 bei Willy Fleckhaus. (Erst jetzt fällt mir auf, dass der vertikale Strich stets schwarz oder weiß ist, einzig wenn der Umschalg weiß ist, das der Strich farbig sein.) Von den rund hundert Bänden in meiner Sammlung werde ich drei Viertel abgeben – und selbst den kleineren Rest muss ich noch einmal gründlich durchsehen. Ein Buch, in dem ich seit gestern abends immer ein paar Seiten lese, ist Werner Krafts Spiegelung der Jugend, eine Erstausgabe von 1973. Diese Erinnerungen habe ich nach der Anschaffung des Buches vor dreißig Jahren schon einmal angelesen, allerdings wohl nur etwa bis Seite 68, denn da befindet sich die letzte meiner akkuraten Bleistiftunterstreichungen. Ein Passus, den ich nicht unterstrich, erscheint mir heute bemerkenswert. Kraft porträtiert eine Schwester seiner Großmutter, die in Celle wohnte und einmal besucht wurde. Was mag aus der jüdischen Frau geworden sein? „Sie hat 1933 noch gelebt, und ich hoffe, daß sie energisch genug war, dem schrecklicheren Tode als dem schrecklichen durch Gift zuvorzukommen.“ (Werner Kraft: Spiegelung der Jugend. Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag, 1973, S. 33.) Was ist das für eine Welt, in der der Hoffnung nurmehr die Wahl zwischen einem schrecklichen und einem schrecklicheren Geschick bleibt und eine liebe Großtante spurlos aus einem freundlichen Häuschen in Celle ins Nichts wechselt?

Geplante Obsoleszenz

Friday, 27. January 2012Bei Arte+7 ist seit Dienstag eine kritische Dokumentation über die Verschwendungssucht in den hochentwickelten Industrienationen abrufbar, Kaufen für die Müllhalde. Der französische Film von Cosima Dannoritzer (2010) erzählt, wie die „geplante Obsoleszenz“, also die künstlich in der Produktherstellung angelegte verkürzte Haltbarkeit Mitte der 1920er Jahren zuerst von einem weltweiten Kartell namens Phöbus bei den Glühbirnen durchgesetzt wurde, um den Absatz anzukurbeln, damit die Wirtschaft zu stärken und so bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Auch Helmut Höge hat einen kleinen Auftritt, der mysteriöse Macher des von mir einst so geschätzten Magazins Neues Lotes Folum. Er war (unter dem Pseudonym Helke Schwan) Verfasser des legendären Aufsatzes The Glühbirnen Fake, den ich aus Jörg Schröders Mammut-Antholgie kannte und der mir ein Licht aufsteckte. Und auch die älteste Glühbirne der Welt in Livermore kommt natürlich zu ihrem Recht. Ein weiteres Highlight ist die Geschichte von Markos, dessen Tintenstrahldrucker den Geist aufgibt und der sich nicht damit abfinden will, dass niemand das Gerät in Reparatur nehmen will, weil ein neues doch viel günstiger sei als die Wiederherstellung des alten. Er findet nach langen vergeblichen Irrwegen schließlich heraus, dass ein kleiner Chip im Drucker nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Druckvorgängen das Gerät automatisch blockiert, obwohl es sonst noch absolut funktionstüchtig ist. Ein russischer Hacker übermittelt ihm dann einen kleinen Code, mit dem er den Chip überlisten und die Druckfunktion wieder in Gang setzen kann. Die US-amerikanische Maschinenstürmerin Nicols Fox kommt zu Wort, die ihr Buch über die Ludditen noch auf einer mechanischen Schreibmaschine verfasst hat. Und auf der anderen Seite wird der Erfinder der geplanten Obsoleszenz, Bernard London, in Erinnerung gerufen, der 1933 im ersten Kapitel seines Buches The New Prosperity versprach: „Ending the Depression Through Planned Obsolescence“. Allerdings konnte er sich mit seinem Konzept einer staatlich verordneten Verfallsfrist für alle Handelsgüter nicht durchsetzen, obwohl die Produzenten etwa von Nylonstrümpfen, Küchengeräten und vielen anderen Dingen des täglichen Gebrauch sehr bald Ingenieure damit beauftragten, künstliche Verschleißfaktoren in die Produkte einzubauen. Dieser Effekt kommt zum Beispiel in Arthur Millers Theaterstück Death of a Salesman (1949) vor, aber auch in dem Film The Man in the White Suit (1951), in dem Alec Guinness einen Chemiker spielt, der einen schmutzabweisenden und reißfesten Anzugstoff erfunden hat und dafür keinen Ruhm erntet, sondern die Kleiderfabrikanten und selbst die Arbeiter in den Fabriken gegen sich hat. Die einen bangen um ihren Absatz, die anderen um ihren Job. Auch der vergessene Bestseller-Autor Vance Packard wird bemüht, der nach seinem legendären Buch über die Werbewirtschaft (The Hidden Persuaders) bereits 1961 mit The Waste Makers jene große Verschwendung anprangerte, die damals erst in ihren bescheidenen Anfängen steckte. Der Film endet in Ghana, auf der Müllhalde von Agbogbloshie, wo hustende Jungen das Kupfer aus den Comuterkabeln herausschmelzen. Er zeigt die riesigen Containerschiffe, die hier mit dem Elektromüll aus halb Europa anlanden. Der Import von Müll ist verboten, aber die Zollkontrollen werden ausgetrickst, indem die Container vorn mit halbwegs tauglichen Geräten beladen werden, während die 90 Prozent Schrott sich dahinter verbergen. Vorgestellt wird schließlich Mike Anane, der die Inventaraufkleber von den Monitoren, Tastaturen und PC-Gehäusen ablöst und einscannt, um die Herkunftsorte und -firmen namhaft zu machen, die sich ihres Mülls auf diese schändliche Weise entledigen. Aber leider – und hier muss ich den ansonsten sehr lehrreichen Film kritisieren – erfahren wir nicht, welche Erfolgsaussichten die Recherchen von Anane haben. Ich werde gelegentlich versuchen, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen.

Bitte nicht lachen

Thursday, 26. January 2012Gerade lese ich ein paar Absätze in Roland Barthes’ Die Lust am Text. An einer Stelle ergeht er sich, der Vielbelesene, wie er in einem von Stendhal vermittelten Text „ein winziges Detail Proust“ wiederentdeckt und sich daraufhin an eine ähnliche Passage bei Flaubert erinnert. Er spricht von „zirkularer Erinnerung“, insofern das große Werk von Marcel Proust sein zentraler Bezugspunkt ist, wie es die Briefe der Madame de Sévigné für seine Großmutter gewesen seien oder für Don Quijote die Ritterromane. Das klingt mir vertraut, es besteht kein Zweifel, hier spricht ein Hirntier und Bücherfresser vor dem Herrn glaubwürdig von den Assoziationskaskaden, die ihm jede lustvolle Lektüre verursacht. – Aber dann? Lässt Barthes unvermittelt seinen Gedanken in einer Generalisierung gipfeln, die mir völlig unsinnig erscheint: „Und eben das ist der Inter-Text: die Unmöglichkeit, außerhalb des unendlichen Textes zu leben – ob dieser Text nun Proust oder die Tageszeitung oder der Fernsehschirm ist: das Buch macht den Sinn, der Sinn macht das Leben.“ (Roland Barthes: Die Lust am Text. A. d. Frz. v. Traugott König. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974, S. 53 f.) Aber was ist das für eine plumpe Gleichmacherei? Es ist die Ignoranz des Intellektuellen vor den Quantensprüngen der technischen Entwicklung. Sein Unfalltod kommt mir insofern vor wie die gesuchte Pointe zu einem traurigen Witz.

Durst

Tuesday, 24. January 2012Ich werde mich systematisch mit der Frage beschäftigen, was das Leben kostet. Gleich nach dem Atmen, das vorläufig noch kostenlos zu haben ist, drängt das Verlangen nach Flüssigkeit täglich danach, gestillt zu werden. Die billigste Variante wäre zweifellos ,Kraneberger‘, das kühle Nass aus der Wand. Man sagt ja, der Mensch solle täglich zwei Liter trinken. Demnach betrüge mein Jahresbedarf 730 Liter. Ein Kubikmeter Wasser kostet bei den Stadtwerken Essen aktuell 1,88 Euro. Somit müsste ich gerade einmal 1,38 Euro aufwenden, um meinen Flüssigkeitsbedarf für ein ganzes Jahr zu decken! Das hiesige Wasser stammt aus der Ruhr, einem der saubersten Flüsse Europas. Zudem wird es in Aufbereitungsanlagen gereinigt, geflockt und filtriert und abschließend noch auf biologisch wirksame Langsamsandfilter geleitet. Anschließend ist es jedenfalls gesundheitlich absolut verträglich. Ob es dem Verbraucher im Naturzustand mundet, steht freilich auf einem anderen Blatt. Viele Wassertrinker versorgen sich jedenfalls mit Mineralwasser in der Flasche. Auch ich trank bisher ein solches Wasser, das ich mir kastenweise bei einem fußläufig erreichbaren Getränkemarkt besorgte. Den über 20 Kilo schweren Kasten transportierte ich auf dem Fahrgestell unseres Handeinkaufswagens, denn bekanntlich verzichte ich auf ein motorisiertes Kraftfahrzeug. Dieser Einkauf dauert mit Hin- und Rückweg selten länger als zehn Minuten. Der Kasten à zwölf Flaschen der Marke meiner Wahl kostete bisher ohne Pfand 3,33 Euro, das entspricht knapp 0,40 Euro pro Liter. Mein Lieblingswasser kommt ganz aus der Nähe, was mir wichtig war, denn ich habe als umweltbewusster Konsument natürlich auch den Transportaufwand von der Quelle bis zur Mündung in meinen Mund im Blick. Wenn ich meinen empfohlenen Flüssigkeitsbedarf ausschließlich mit diesem Mineralwasser decken würde, müsste ich dafür somit 290 Euro pro Jahr aufbringen, das entspricht dem 210-fachen Preis des Kranwassers! Ich war schon halb auf dem Weg mir zu überlegen, ob ich mir nicht durch billige Geschmackszusätze das Leitungswasser appetitlicher machen könnte, da brachte mich eine weitere Verteuerung des Mineralwassers aus der Fassung. Der nahe gelegene Getränkemarkt hatte plötzlich geschlossen, wurde umgebaut und unter neuer Leitung neu eröffnet. Nun kostet der gleich Kasten statt 3,33 Euro stolze 3,69 Euro, das entspricht einer Preissteigerung um über zehn Prozent. Jetzt reicht’s! Ich muss Mittel und Wege finden, um aus dem konkurrenzlos billigen Leitungswasser mit geringstmöglichem Aufwand an Zeit und Geld ein Getränk herzustellen, das gesund ist und mir schmeckt.

Nekro-Exhibitionismus

Saturday, 21. January 2012Die neuen Mittel der öffentlichen Selbstdarstellung via Weblog, YouTube, Twitter, XING, MySpace, Facebook usw. haben nicht zuletzt auch neue Möglichkeiten der unfreiwilligen Selbstbeschädigung herbeigeführt, Versuchungen zur unbedachten Autodestruktion bereitgestellt, Lockmittel ausgestreut zur leichtfertigen Präsentation nicht nur geheimer Gedanken und intimer Körperzonen, sondern auch zur Preisgabe privatester Erlebnisse, wie Geburt, Krankheit, Sterben und Tod. Eine deprimierende ärztliche Diagnose wie Krebs, Depression, Parkinson oder Aids überfordert oft nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch deren Angehörige und Freunde. Die Angst vor nötigen klinischen Untersuchungen und Eingriffen, vor dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen und Schmerzen belastet den Kranken umso mehr, als er erfahren muss, dass die Anteilnehme in seinem sozialen Umfeld bald ihre natürliche Grenze findet. Für die Gesunden geht das Leben mit seinem Ernst und seinem Spaß schließlich weiter bie bisher. Schon aus einem verständlichen Bedürfnis nach emotionaler Immunisierung gegen das dramatische Geschehen der schweren, möglicherweise todbringenden Krankheit meiden sie allzu intensive Begegnungen. Vom Kranken, gar Todgeweihten geht ein Sog in den Abgrund aus. Er „zieht runter“, wie man ganz unverblümt bekennt. In dieser Einsamkeit des Leidenden bieten sich die Social-Media-Plattformen im Internet an für ein offenherziges Bekenntnis zum eigenen Elend, für die Suche nach Gesprächspartnern, ob Leidensgefährten oder bloß Anteilnehmenden, ob im Schutze der Anonymität oder unter vollem Namen. Im Extremfall führt dies zu einer hochdramatischen Vorführung des eigenen Sterbens in Echtzeit und damit zu einem Exhibitionismus – bzw., je nach Perspektive, Voyeurismus – des Todes, wie er in dieser Direktheit noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. An dieser Stelle will ich auf das neue Phänomen bloß aufmerksam machen, ohne noch darüber reflektiert zu haben, was aus ihm für den Umgang mit Krankheit und Tod in unserer Gesellschaft folgt. Ich halte dies insbesondere deshalb für ein relevantes Thema in meinem eigenen Blog, weil ich unlängst ebenfalls von einer bösen Überraschung heimgesucht wurde und weil ich zudem sehe, dass sich auch sehr besonnene und gebildete Autoren mit ihrem Leid in die Öffentlichkeit des Web begeben.

Sonderbehandlung

Friday, 20. January 2012Am 8. Januar 1942 sandte der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich aus Prag eine Einladung an seinen Parteigenossen, den Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Martin Luther, und dreizehn weitere Herren eine Einladung zu einem Treffen in der Reichshauptstadt. Dort solle am 20. Januar, heute vor 70 Jahren, in einer Villa am Großen Wannsee eine „Besprechung mit anschließendem Frühstück“ stattfinden. Der Teilnehmer mit dem Namen des Reformators geriet später auf Abwege, als er sich an einem Putschversuch gegen seinen Vorgesetzten, den Reichsminister des Auswärtigen Joachim Rippentropp beteiligte und nach seiner Enttarnung als privilegierter Häftling im KZ Sachsenhausen landete. Nur diesem Umstand ist zu danken, dass das Besprechungsprotokoll der Wannsee-Konferenz, auf der die Ermordung aller 11.000.000 Juden in Europa beschlossen wurde, auf uns gekommen ist, da das Aktenmaterial aus Luthers Büro zur Vorbereitung des Hochverratsprozesses gegen ihn in Berlin-Lichterfelde ausgelagert worden war. Allerdings kommen selbst in diesem hochgeheimen Dokument eindeutige Begriffe wie „Tötung“, „Vernichtung“ oder „Auslöschung“ nicht vor. Die entscheidende Passage lautet so: „Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. (Siehe die Erfahrung der Geschichte.)“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 7/8; Hervorhebung von mir.) Autor dieses in seinen Folgen vielleicht schrecklichsten Textes der bisherigen Geschichte unserer Spezies war als Protokollführer übrigens der Bürokrat Adolf Eichmann. Wir kennen den Tonfall des seelenlosen Verwaltungsfachmanns und Logistikers aus seinen Verteidigungsreden, als ihm 18 Jahre später in Jerusalem der Prozess gemacht wurde. Die deutsche Sprache hat spätestens mit Sätzen wie diesen ihre Unschuld verloren. Einen weiteren muss ich noch zitieren: „Der Wunsch des Reichsmarschalls [Hermann Göring], ihm einen Entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage zu übersenden, erfordert die vorherige gemeinsame Behandlung aller an diesen Fragen unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen im Hinblick auf die Parallelisierung der Linienführung.“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 2; Hervorhebung von mir.) Der tarnende Begriff des Behandelns bzw. der Behandlung wird also offenbar unterschiedslos auf den Todfeind und die höchsten Instanzen des Reiches angewandt, wenn es darum geht, den eigentlichen, für die Behandelten unangenehmen Charakter dieser „Behandlung“ zu verbrämen. Im ersten Falle besteht die „Behandlung“ darin, die Juden unter möglichst gefahrvollen und strapaziösen Bedingungen im Straßenbau einzusetzen, damit ein großer Teil von ihnen dabei vor Entkräftung oder durch Krankheiten stirbt, um dann die übriggebliebenen Menschen mit Vernichtungsmitteln (Zyklon B) zu ermorden; während „Behandlung“ im zweiten Fall bedeutet, die Vorgesetzten der zuständigen Parteidienststellen und Reichsbehörden und ihr Personal seelisch-moralisch auf diesen staatlich angeordneten Massenmord einzustimmen. – Was Karl Kraus schon lange zuvor in aller Schärfe erkannt hatte, wurde hier traurige Realität und droht für alle Zukunft, sich zu wiederholen: Die schrecklichsten Taten tarnen sich hinter floskelhaften Euphemismen; wenn jene erst leicht über die Lippen kommen, dann gehen diese umso leichter von der Hand.

Blackout against SOPA!

Wednesday, 18. January 2012Der Revierflaneur schließt sich heute den weltweiten Protesten gegen den US-amerikanischen Gesetzentwurf SOPA an. Urheberrechte müssen auch im Internet geschützt bleiben, keine Frage. Aber die neuesten Bestrebungen in den USA gehen hierüber hinaus und lassen befürchten, dass die freieste Kommunikationsplattform der Welt künftig zunehmend von Zesurmaßnahmen beschnitten werden kann. Dies darf nicht wahr werden!

Deutschland, hilf!

Sunday, 15. January 2012Man darf niemals aufgeben. „Ich habe soeben erstmals den Namen Ihrer Hilfsorganisation gelesen (auf einem Werbeplakat an einer Straßenbahnhaltestelle in Essen). Sehr stört mich daran, dass in Ihrem Namen ein Rechtschreibfehler unterlaufen ist. Das Wort ,helfen‘ ist ein Verb und muss darum kleingeschrieben werden, außer am Anfang des Satzes. Es heißt also richtig: ,Aktion Deutschland hilft‘. Wie erklären Sie diesen Fehler, durch den vor allem Kindern und Deutsch lernenden Ausländern ein schlechtes Vorbild gegeben wird, bei einer solch renommierten und wirkungsvollen Organisation? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort und würde mich freuen, wenn Sie meine Anregung aufgreifen und den falsch geschriebenen Namen bald korrigieren würden.“ (Anfrage per Online-Formular abgeschickt am heutigen Tage um 19:00 Uhr.)

Rote Giftquallen

Saturday, 14. January 2012(Bild wegen ungeklärter Rechte entfernt)

Zum Babysitting bei der Tochter. Wir schauen nach langer, langer Zeit mal wieder „Glotze pur“, also nicht in konservierter Form ausgewählte Edelkulturstreifen bei ARTE+7, sondern einmal die Programme rauf und runter in Echtzeit. Unkulturschock! Völlige Desorientierung. Taste 1 ARD: Wir stolpern in eine Verfolgungsjagd mit wilden Schusswechseln, deren Ergebnis dank schneller Schnittwechsel jeweils ungewiss bleibt. Sind die Gliedmaßen der bösen Häscher nun zerfetzt worden, oder waren das bloß Streifschüsse? Der Held kommt mir von irgendwo bekannt vor und ich frage meine Gefährtin: „Ist das nicht James Bond?“ Nachträglich lese ich in der Programmankündigung der SZ: Es war James Bond, aber eine spätere Folge, mit Pierce Brosnan, um genau zu sein von 1999, also aus einer Zeit, als ich aus dem Alter längst raus war, dem Betrachten solcher Filme wenigstens noch einen ironischen Genuss abgewinnen zu können. Zielgruppe: kleine und große Jungs. – Taste 2 ZDF: Auch hier ein Film aus dem Genre Verbechensverfolgung, aber diesmal deutsche Hausmannskost. Da menschelt es gewaltig. Die altersweise Schwiegermutter, Typ Inge Meysel, nur intelligenter, übt sich am Küchentisch als Seelentrösterin für ein ungewollt schwanger gewordenes Nervenbündel, das dann das Kind verloren hat und nun auch noch den Beinahevater einzubüßen droht. Tränenreiche Bekenntnisse. Zielgruppe junge Mädchen und Omas. – Taste 3 RTL: Hier erinnere ich mich nur an eine unsägliche Alberei auf einer Bühne, aber der Eindruck war zu kurz, denn meine Gefährtin forderte unmissverständlich: „Mach das weg! Das ist ja schrecklich!“ Jetzt lese ich, dass es sich um „eine Auswahl der besten, aber auch schrägsten Auftritte“ aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ handelte. Ich wusste immer nicht, was das eigentlich ist. Jetzt ahne ich es immerhin. Zielgruppe: Peinlichkeitsliebhaber. – Taste 4 SAT 1: Ein Besuch im Krankenhaus. Das dickliche Opfer liegt mit Beatmungsschläuchen hilflos auf der Intensivstation, der böse Doktor am Fußende verweigert ihm die Behandlung mit dem rettenden Antidot gegen einen absolut tödlichen Virus, der in wenigen Stunden den keuchenden Dicken dahinraffen wird. Die Zeit läuft! „Mission Impossible II“. Zielgruppe: Masochisten und SciFi-Fans. – Taste 5 Pro Sieben: Hier haben wir mal Glück und stolpern nicht mitten hinein in den Schlamassel, sondern bekommen ihn von Anfang an mit. Es heißt „Shopping-Center King – Hier gilt mein Gesetz“ und läuft unter Komödie, soll uns also zum Lachen bringen. Nachdem ich mir zehn Minuten lang vorgestellt habe, welch Geistes Kind die Menschen sein müssen, die über diesen Klamauk von der allerbilligsten Sorte lachen können, war ich sehr traurig und hätte am liebsten das Experiment ganz abgebrochen. Zielgruppe: Naive, Debile und Betrunkene. – Taste 6 Vox: Nun sehen wir kämpfende Männer aus offenbar ferner Vergangenheit. Sie schleichen mit Pfeil und Bogen durch den dunklen Forst. Einer legt auf eine Hirschkuh an und ich beginne zu fürchten, dass für diesen Film ein unschuldiges Tier dran glauben musste, aber nach einem blitzschnellen Durcheinander bleibt gottlob nur einer der Recken auf der Strecke. Dann geht ’s hinaus aufs offene Feld, wo sich zwei ungleich bewaffnete Heere gegenüberstehen. Der Aufwand an Statisten, Pferden und Kostümen nötigt uns Bewunderung ab, die traurige Schlichtheit der Dialoge macht diesen Eindruck leider bald wieder zunichte. Wir sahen einen Ausschnitt aus „Braveheart“. Zielgruppe: historisch interessierte Melancholiker. – Taste 7 Arte: Womit wir also doch wieder bei „unserem“ Sender wären. Hier tauchen wir in die Tiefsee und erfahren in hektischer Schnittfolge tausenderlei über Eisbären, Wale, Eiszeiten, Warmzeiten, Bohrkerne, Expeditionen, Fischfang, Thunfisch, rote Giftquallen, globale Erwärmung usw. Vorgetragen wird dies von Bestseller-Autor Frank Schätzing (Der Schwarm), der mittels beeindruckender Trickanimation raketenartig durch die Lüfte fliegt. Fazit der dreiteiligen Lehrsendung „Universum der Ozeane – Geheimnisse der Tiefsee“: Der Mensch versündigt sich auf vielfache Weise an der Natur, aber auf ebenso vielfache Weise ersinnt er stets neue Möglichkeiten der Schadensbegrenzung. Und überhaupt muss man angesichts von Jahrmillionen Evolution in größeren Zeiträumen denken. Zielgruppe: Der beunruhigte Intellektuelle, der als Betthupferl ein buntes Trostpflästerchen benötigt. Unser Resümee dieses aufschlussreichen Fernsehabends: Uns entgeht hier nichts! Und insofern ist es eine Unverschämtheit, wenn wir ab 2013 gezwungen werden, die volle GEZ-Gebühr zu entrichten, obwohl wir nach wie vor auf das TV-Programm dankend verzichten wollen und uns auch fürderhin kein Bildfunkgerät zulegen werden.

Wie wirkt yakoana?

Thursday, 12. January 2012Besichtigung der atemberaubenden Ausstellung über die Yanomami im Museum Folkwang. Der Beuys-Schüler Lothar Baumgarten hat diesen südamerikanischen Indianerstamm 1978/79 besucht und anderthalb Jahre mit den „Señores Naturales“ gelebt, hat an ihren Ritualen und an ihrem Alltag teilgenommen, ist mit ihnen auf die Jagd gegangen, hat sie fotografiert, ihre Gesänge und Gespräche aufgenommen und im Tausch ihre Pfeilspitzen, Schnupfrohre, Körbe und Hängematten erworben. Er hat sie auch animiert, mit Wasserfarbe und Pinsel auf Papier zu malen, eine Anregung, die sie offensichtlich mit großer Begeisterung und Ausdauer angenommen haben, wobei ihre Bilder nahezu ausnahmslos ungegenständlich geblieben sind. Unser Freund Jürgen Lechtreck, der die Ausstellung als Projektleiter kuratiert hat, führt uns durch die neun mit großer Liebe und Sorgfalt eingerichteten Räume im Untergeschoss des Museums und gewährt dabei interessante Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Künstler, erläutert die technischen Herausforderungen der Präsentation und vermittelt ein Gefühl für die nötige Rücksichtnahme auf den empfindlichen Zauber dieser uralten Kultur an der Grenze zum Verschwinden. Ein Gefühl der Trauer stellt sich bei mir ein, auch der Scheu, wie beim unbefugten Zutritt zu einem fremden Heiligtum. Wenn ich die in ihren Riten begeisterten Gesichter dieser so ganz ungezwungen wirkenden Menschen auf den Fotos betrachte, dann beneide ich sie einerseits, wie ich vielleicht Kinder beneide, die den „Ernst des Lebens“ noch nicht erfahren haben und sich ganz hemmungslos ihrem Spiel hingeben können. Andererseits schäme ich mich, mein Selbstverständnis zivilisierter Überlegenheit dabei nicht ablegen zu können, den mitleidigen Blick auf die Dürftigkeit und Grobheit der Verhältnisse. – Wenn ich irgend die Zeit und Kraft dazu finde, werde ich noch einmal allein wiederkommen, um diesen Gefühlen auf den Grund gehen zu können.

[Die Ausstellung im Museum Folkwang „Lothar Baumgarten: Abend der Zeit – Señores Naturales Yanomami“ ist noch bis zum 27. Mai 2012 geöffnet.]

Spiraltraum

Wednesday, 11. January 2012Mein Ältester erzählt mir beiläufig von einem Dokumentarfilm über einen nie zu Ende gedrehten Spielfilm des französischen Regisseurs Henri-George Clouzot. Ich hätte ja immer nur von Lohn der Angst geschwärmt. Gern hätte ich widersprochen, denn ich erinnerte mich gut, dass es noch einen zweiten Film von Clouzot gab, den ich damals annehmbar fand. Aber wieder einmal macht mir, wie in den letzten Jahren immer öfter, mein schwächer werdendes Langzeitgedächtnis einen Strich durch die Rechnung. Ich komme nicht auf den Titel dieses Films. Aber eigentlich geht es ja auch nicht um diesen vergessenen Film, sondern um den Fragment gebliebenen Film, dessen Titel mein Sohn wohl auch genannt hat, aber kurz darauf habe ich auch diesen Titel vergessen. Wie kamen wir überhaupt auf Clouzot? Ach ja, das fällt mir wieder ein. Ich hatte die Geschichte von Romy Schneider und Harry Meyen erzählt, von der Nephrektomie rechtsseitig bei Romy und dem Suicid am Seidenschal nach langjährigem Optalidon-Abusus bei Harry, was mir gleichzeitig als unsägliches Kauderwelsch vorkam, Gefasele eines unter Beziehungswahn leidenden Irrgängers. Es entstand eine peinliche Pause, denn meine Geschichte führte ins Nichts. Daraus rette mich mein Sohn, indem er von Clouzots unvollendetem Meisterwerk sprach, worin Romy Schneider die weibliche Hauptrolle spielte. Das war die Brücke zu L’Enfer. Denn so hieß der Film, das habe ich jetzt nachgeschlagen. Falsch verstanden hatte ich, dass der Regisseur über den Dreharbeiten einem Herzinfarkt erlegen sei. So war es nicht. Allerdings mussten die Arbeiten wegen Clouzots Infarkt abgebrochen werden, doch überlebte der Meister und drehte anschließend noch zwei weitere, weniger bedeutende Filme. Mein Sohn wusste wohl davon, weil vor drei Jahren ein Dokumentarfilm L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot herauskam, der begeisterten Zuspruch fand. Einen kleinen Ausschnitt habe ich eben gesehen. Er zeigt Romys Gesicht, rauchend, verführerisch lächelnd, zeigt sie Wasser aus einer unerschöpflichen Flasche in ein Glas füllend – und schließlich mit einer Spirale spielend, die unmittelbar eine starke Erinnerung in mir wachrief. Genau eine solche Spirale hat mein bester Freund vor wohl 45 Jahren aus den Ferien mitgebracht. Er konnte sie Treppenstufen „hinunterlaufen“ lassen, ein wunderbarer Effekt, ein beneidenswertes Objekt! Im Film von 1964 kriecht die gleiche Spirale über Romy Schneiders in verführerische Dessous gehüllten, in blaues Licht getauchten Körper. (Und jetzt weiß ich auch wieder, wie der zweite Film von Clouzot hieß, den ich mochte. Das waren Die Teuflischen, nach dem Roman von Boileau-Narcejac, den ich ebenfalls gelesen habe.) – So vergeblich, so albern, so kränkend diese kleinen Scharmützel im Kampf gegen das Vergessen sein mögen, es käme einer Generalkapitulation gleich, wenn ich mich ihnen nicht mehr stellen wollte.

Straßenbilder

Tuesday, 10. January 2012Schon seit einem guten Jahr trage ich mich mit dem Plan, eine Reihe von langen Straßen meiner Vaterstadt von einem Ende bis zum andern abzuschreiten und dabei zu fotografieren, mit dem Ziel, ein insofern lückenloses Bild der jeweiligen Straße entstehen zu lassen, als im Mittelpunkt jeder Fotografie der Standpunkt der auf sie folgenden zu sehen ist. Ich war auf diesen Gedanken nach unserem letzten Umzug gekommen, denn nun wohnen wir am Ende bzw. Anfang einer der längsten Straßen Essens, der Rellinghauser Straße; und gleichzeitig, wie schon bei unserem vorletzten Wohnort, am Rande einer weiteren sehr langen Straße, der Frankenstraße. Ein günstiger Zeitpunkt für die Realisation dieses Projekts wäre sicher der frühe Morgen rund um die Sommersonnenwende am 21. Juni, denn dann muss man auf Passanten kaum Rücksicht nehmen, deren Missfallen es vielleicht erregen könnte, in der Öffentlichkeit fotografiert zu werden. Ein weiteres Problem stellt sich mit den Autos, deren Nummerschilder ins Bild kommen könnten, was ebenfalls auf einen Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte hinausliefe. Notfalls müssten die Autonummern per Bildbearbeitung unkenntlich gemacht werden. Ich denke noch darüber nach, ob es vielleicht reizvoll wäre, jede dieser langen Straßen in beide Richtungen abzuschreiten, denn so ergäbe sich ja ein jeweils völlig anderer Eindruck. Die einzelnen Bilder würde ich hier im Blog veröffentlichen und meine Erinnerungen zu den verschiedenen Standorten zu „Bildunterschriften“ verarbeiten. Möglicherweise könnte ich die Aufnahme der Straßenbilder auch alle zehn Jahre wiederholen, um die Veränderungen zu registrieren.

[Das Titelbild zeigt das Ende der Rellinghauser Straße mit der Einmündung in die Frankenstraße am heutigen Tag um 12:00 Uhr.]

Zufall: Rumgetalpe

Saturday, 07. January 2012Durchsicht aller online verfügbaren Rezensionen von Wolfgang Herrndorfs Sand. Durchwegs urteilen die Kritiker wohlwollend bis überschwänglich, kein einziger Verriss tanzt aus der Reihe. Das ist insofern erstaunlich, als sie sich andererseits darin einig sind, aus dem Buch nicht recht schlau geworden zu sein. Sie geben zu, verwirrt zu sein, den Überblick verloren zu haben, sich getäuscht und hintergangen vorzukommen – aber sie nehmen das nicht etwa übel, sondern applaudieren dieser Vertracktheit und irritierenden Unübersichtlichkeit noch. Als langjähriger Zufallsforscher kann mich nicht überraschen, dass dieses vielfach missbrauchte Wörtchen auch hier dran glauben muss, um dem Chaos einen Dreh ins glücklich Gewollte und damit Gelungene zu geben. Den Anfang machte Friedmar Apel: „Da die Wahrheit so unwahrscheinlich klingt, erfindet er [der Protagonist des Romans, Carl genannt] wahrscheinlichere Aussagen, aber der Zufall will ihm nicht zu Hilfe kommen. Dabei könnte das Ganze als eine Verkettung von dummen Zufällen erscheinen. […] Die Ereignisse und Gewalttaten scheinen jeweils keinen oder einen falschen Grund zu haben. Das Leben ist auch ein Fehlerspiel von Zufällen, aber da nennt man es Schicksal.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 11. November 2011.) – Und so geht es munter weiter. Dirk Knipphals: „Jedenfalls spielt der Zufall, der in diesem sinnlosen Kosmos und dieser transzendentalen Obdachlosigkeit, in der wir nun einmal leben, herrscht, die alles überragende Rolle.“ (taz v. 15. November 2011.) – Andrea Hanna Hünniger: „Es ist, als wollte er [der Autor] sagen: Jede Handlung ist nur eine Folge von Missverständnissen. Jede Begegnung eine Folge von Zufällen. Und jedes Urteil eine Folge von inkompetenten Richtern. […] Alles, was er [Carl] vor seiner Gefangenschaft tut, geht schief, obwohl sich nicht genau sagen lässt, ob er selbst einen Fehler gemacht hat. Eher sind es die Zufälle, die alles kompliziert machen. Sie sind es, die dafür sorgen, dass ihm der Mikrofilm in die Hände fällt und im Moment des Fast-Erlöstseins wieder verloren geht.“ (ZEIT v. 22. November 2011.) – Luise Boege: „In Sand wird zunächst sehr viel durch Zufall hineingeraten und herumgetalpt […].“ (der Freitag v. 5. Dezember 2011.) Wie die Rezensenten habe ich das Buch mit großen Erwartungen zur Hand genommen. Wie sie empfand ich für den Autor nach Tschick und mehr noch nach intensiver Lektüre seines Blogs Arbeit und Struktur Sympathie und Achtung. Nachdem ich zwei Wochen Bettlektüre – Bücher lese ich ausschließlich vorm Einschlafen im Bett – mit Sand verbracht habe, komme ich noch zu keinem abschließenden Urteil. Die Besprechungen jedenfalls gehen nach meiner festen Überzeugung allesamt in die Irre. Indem sie das Buch so loben, tun sie ihm Unrecht. Zum Überfluss entdeckte ich noch diesen Mitschnitt einer Lesung des Autors aus Sand, bei der im Publikum dauernd gekichert wird. Offenbar sind die Zuhörer mit dem Vorurteil aus Tschick zu der Rezitation gegangen, einem Humoristen zu begegnen – und hören dann nicht richtig hin. Schmerzhaft!

Optalidon (I)

Friday, 06. January 2012„Das Einzige, das half.“ Nämlich gegen meine Kopfschmerzattacken, die mich seit frühester Kindheit zwar nicht regelmäßig, aber zuverlässig immer dann, wenn ich am wenigsten damit rechnete „aus der Bahn warfen“: grauenhafte Pein, Schwindel und blitzende Aureolen, schließlich gipfelnd in Kotzeruptionen „bis zur Galle“, dann totale Erschöpfung und Schlaf; zuletzt ein Erwachen „wie neugeboren“. Wenn ich mir diese Ochsentour ersparen wollte, griff ich zu einem jener rosafarbenen Zäpfchen aus dem Hause Sandoz. Wunderbar! Wenn man heute ,Optalidon‘ bei Wikipedia eingibt, findet man nur eine Erwähnung im Artikel über den Schauspieler Harry Meyen, der sich 1979 an einer Feuerleiter an der Rückfront seines Hauses in Hamburg erhängte, im Alter von nur 54 Jahren, mit einem Seidenschal. Und dort liest man: „Sein Leben lang litt Meyen unter starker Migräne und nahm daher viele Tabletten, unter anderem Optalidon und Staurodorm. Verbunden mit Alkohol führen diese Medikamente häufig zu Benommenheit, Müdigkeit, Lichtempfindlichkeit, Angst und Selbstmordgefährdung. Sein Rauschmittelkonsum steigerte sich im Laufe der Jahre.“ Meyen war als „jüdischer Mischling ersten Grades“ mit 18 Jahren ins KZ Neuengamme verschleppt worden. International bekannt wurde er als Ehemann von Romy Schneider. Einen Abschiedsbrief hat Harry Meyen nicht hinterlassen.

Amt, beschädigt

Thursday, 05. January 2012Ausnahmsweise werde ich mir doch einmal untreu und äußere mich zur Tagespolitik. Seit Guttenberg, mithin seit einem Dreivierteljahr, habe ich mich zurückgehalten und meinen Ärger, meinen Ekel und meine Belustigung über das alltägliche Hickhack unserer demokratisch gewählten, politischen Sachwalter und Repräsentanten und die nicht minder unappetitliche Ausplünderung dieses Spektakels in den kommerziellen Massenmedien hinuntergewürgt. Es gibt ja verdienstvolle Weblogs ohne Zahl, die auf diesem Feld vortreffliche Arbeit leisten, von netzpolitik.org und mediaclinique über Feynsinn, Schockwellenreiter und NachDenkSeiten bis hin zu den Sozialtheoristen und FeFes Blog. Setzt man nur diese Sieben Zwerge auf die Blogroll, dann ist einem alltäglich aus dem Herzen gesprochen und man kann sich allmorgendlich zwischen Frühstück und Tagwerk mit der schönen Illusion besänftigen, dass es noch genug kritischen Verstand in diesem Land gibt und wir uns um die Demokratie nicht sorgen müssen. – Jetzt aber muss ich doch einmal was sagen. Gestern hat Christian Wulff im Öffentlich-rechtlichen Fernsehen zur besten Sendezeit zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Rede und Antwort gestanden. Da ich bekanntlich kein TV-Gerät beherberge und mir ohnehin solche wichtigen Einlassungen lieber schwarz auf weiß gedruckt zu Gemüt und Verstande führe, kenne ich das Ergebnis dieses knapp 18 minütigen Verhörs, dem der Bundespräsident seitens Bettina Schausten (ZDF) und Ulrich Deppendorf (ARD) unterzogen wurde, nur aus den jetzt als Abschrift im Internet verfügbaren Versionen. Hier also mein Urteil. Die Frage, ob sich Wulff etwas hat zuschulden kommen lassen, das seinen Rücktritt zwingend erforderlich macht, kann ich nicht beantworten. Ob seine Kreditgeschäfte oder sein Umgang mit der Presse gegen geltende Gesetze verstießen, müssen schlimmstenfalls die zuständigen Instanzen entscheiden. Was mich jedoch wirklich erschüttert, das ist das Bild, das dieser Mann in der erbarmungswürdigen Lage abgibt, in die er selbst sich durch sein doch wohl mindestens ungeschicktes Handeln und in die ihn die erbarmungslose Öffentlichkeit durch ihren unstillbaren Hunger auf Sensation getrieben haben. Es ist dies das Bild eines kleinen Jungen, der in der Ecke steht und um Straferlass bettelt. So ganz anders stand Wulffs Amtsvorgänger Horst Köhler bei seinem überraschenden Rücktritt im Mai 2010 vor der Medienmeute: trotzig, gar angriffslustig. Köhler hat sich unsere Sympathien, so wir denn überhaupt welche hatten, damals durch seine Uneinsichtigkeit verscherzt. Wulff hingegen ist nur zu bemitleiden. Die zynische Frage muss nun leider lauten: Welches Schauspiel fügt dem Amt des Bundespräsidenten den größeren Schaden zu?

Langeweile. Nichts …

Saturday, 31. December 2011Zum Abschied von diesem Jahr muss ich meine größte, wichtigste Entdeckung dieses Jahres noch einmal zum Ausdruck bringen: die immer und überall unterschätzte destruktive Macht im Menschen, die ihn entweder vernichtet oder zu schrecklichen Taten treibt, die ihn über seine Verhältnisse leben, die Natur und damit seine Lebensgrundlagen zerstören lässt und deren so harmlos, schlicht, fade klingender Name da lautet: Langeweile! Natürlich bin ich nicht der Entdecker dieser unterschätzten und noch längst nicht ans Ende, oder besser: zu allen ihren Enden hin ausgedachten Erkenntnis. Zur Feier des Tages zitiere ich hier als einen frühen Gewährsmann Pascal: „Langeweile. Nichts ist dem Menschen unerträglicher als völlige Untätigkeit, als ohne Leidenschaften, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuungen, ohne Aufgabe zu sein. Dann spürt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine Unmacht, seine Leere. Allsogleich wird dem Grunde seiner Seele die Langeweile entsteigen und die Düsternis, die Trauer, der Kummer, der Verdruß, die Verzweiflung.“ (Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées). A. d. Frz. v. Ewald Wasmuth. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1978, S. 75.) – Aber wer verstünde mich, wenn ich bekennen würde, dass ich das neue Jahr 2012 einer genaueren Untersuchung der Langeweile, ihrer Ursachen und Folgen widmen will?

Lebens Zenit

Thursday, 29. December 2011Ein anderer Mann, für den ich früh allerhöchste Verehrung empfand und der im Laufe der Jahre nur immer noch in meiner Achtung stieg, ist Bertrand Russell. In seiner Autobiographie beschreibt er, wie er im Alter von gerade einmal 28 Jahren seinen großen intellektuellen Durchbruch erlebte: „Meine Empfindungen ähnelten denen, die einen überkommen, wenn man im Nebel einen Berg erklettert, bei Erreichung des Gipfels den Nebel plötzlich weichen und das Land auf fünfzig Kilometer im Umkreis klar vor sich liegen sieht.“ Solche Gefühle hatte ich ebenfalls, aus vermutlich viel geringerem Anlass, in meiner Kindheit. Allerdings waren sie nicht Ergebnis einer geistigen Anstrengung, sondern überkamen mich eher impulsiv. Plötzlich begriff ich etwa, dass alle Dinge immer herabfielen, wenn ich sie losließ, und dass dies doch eigentlich nicht selbstverständlich war. Oder ich entdeckte, dass mein Spiegelbild das gleiche tat wie ich, und zwar exakt gleichzeitig. Aber natürlich meint Lord Russell hier einen viel erhabeneren Erkenntnisschritt, wenn er fortfährt: „Intellektuell war der September 1900 der Höhepunkt meines Lebens. Ich sagte mir dauernd selbst vor, jetzt endlich hätte ich etwas geleistet, was der Mühe wert war, und auf der Straße meinte ich, ich müsse jetzt ganz besonders aufpassen, nicht überfahren zu werden, ehe ich das zu Papier gebracht habe.“ Genau diese Sorge ist mir ebenfalls vertraut. Sie betraf gewisse Einsichten, die mich unter dem Einfluss psychotroper Substanzen beschlichen hatten. Allerdings genügte es mir, sie einigen vertrauten Mitmenschen mündlich mitzuteilen, was ich heute sehr bedaure. Der absolut nüchterne Bertrand Russell hingegen war so viel klüger und fleißiger als ich: „Anfangs Oktober machte ich mich daran, The Principles of Mathematics niederzuschreiben, wozu ich schon mehrfach erfolglose Versuche unternommen hatte. […] Während der Monate Oktober, November und Dezember schrieb ich jeden Tag meine zehn Seiten, so daß das Manuskript am letzten Tag des Jahrhunderts beendet war […].“ (Autobiographie I. 1872-1914. A. d. Engl. v. Harry Kahn. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1977, S. 223 f.) Nein, solch edlen Höhepunkt meines Lebens, noch dazu mit präzisem Timing zur Jahrhundertwende, vermag ich nicht vorzuweisen. Ich bin wohl eher ein Mensch der Ebene denn ein Gipfelstürmer. Mir reicht es schon, wenn ich alltäglich einen kleinen geistigen Hüpfer machen kann. Und wenn es mir dann noch gelingt, ihn leidlich auf die Zeile zu bringen, dann bin ich froh.

Common Little Man

Wednesday, 28. December 2011Kaum jemand dürfte in seinen Jugendjahren einen solch übermäßigen Verschleiß von Vorbildern, Idolen, Vaterfiguren gehabt haben wie ich. Zwischen meinem sechzehnten und meinem neunzehnten Lebensjahr wechselte ich meine Hausgötter wie die Socken, meist trug ich mehrere gleichzeitig nebeneinander oder übereinander, teils in beißender Kombination. Und so innig ich jeden von ihnen liebte und verehrte, wenn ich gerade in frischer Liebe entbrannt war, so abgeschmackt und peinlich fand ich ihn bald darauf, wenn ich seine Schwächen und Begrenzungen erkannt zu haben meinte. Die Halbwertzeiten dieser Idolatrien wurden immer kürzer, meine Ansprüche an die Exzentrik meiner Vordenker immer strenger. – Wenn ich heute an diese Zeit der Unreife zurückdenke, ist Scham das vorherrschende Gefühl. Aber ein paar Namen kann ich heute noch nennen, ohne rot zu werden. Einer von ihnen ist Wilhelm Reich, von dem ich mich so unmittelbar angesprochen und durchschaut fühlte wie von kaum einem seiner Konkurrenten: „Ich sage dir, kleiner Mann: Du hast den Sinn für das Beste in dir verloren. Du hast es erstickt, und du mordest es, wo immer du es in anderen entdeckst, in deinen Kindern, deiner Frau, deinem Mann, deinem Vater und deiner Mutter. Du bist klein und willst klein bleiben, kleiner Mann.“ (Rede an den kleinen Mann. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984, S. 31.) Bei aller Bizarrerie seiner Wolkenkanonen und Orgonakkumulatoren scheint mir Reich noch heute geadelt durch den Hass und die Verfolgungen, dener er seitens seiner Gegner ausgesetzt war. Wozu diese Hartnäckigkeit, dieser Vernichtungszwang gegen einen harmlosen Irren? Und noch heute komme ich nicht darüber weg, wie klar er selbst seinen Untergang prophezeit hat, ohne darüber doch jede Hoffnung aufzugeben: „Was immer nun du mir angetan hast oder noch antun wirst, ob du mich als Genie verklärst oder als Wahnsinnigen einsperrst, ob du mich nun als deinen Retter anbetest oder als Spion hängst oder räderst, früher oder später wirst du aus Not begreifen, daß ich die Gesetze des Lebendigen entdeckte und dir das Handwerkszeug gab, dein Leben mit Willen und Ziel zu lenken, wie du bisher nur Maschinen lenken konntest.“ (Ebd., S. 124.)

[wird fortgesetzt]

Monday, 26. December 2011Seit einer gefühlten Ewigkeit wartete ich auf die Fortsetzung von Wolfgang Herrndorfs Blog Arbeit und Struktur. Der letzte Eintrag war vom 19. November und berichtete in vier Sätzen von einem Besuch des Films Cheyenne mit Kathrin Passig und einem anschließenden traurigen Gespräch über gemeinsame Urlaube. Das letzte Wort war „gescheitert“. Tag für Tag klappte ich in den vergangenen Wochen, gleich nachdem der Rechner hochgefahren war, Kapitel Einundzwanzig auf, immer wieder dieser letzte Absatz mit Cheyenne und „gescheitert“. Darunter die Ankündigung, Versprechung: „[wird fortgesetzt]“. Dabei fürchten wir treuen Besucher dieser Seite doch alle, dass irgendwann hier noch für eine solche gefühlte Ewigkeit „[wird fortgesetzt]“ stehen wird, obwohl der Blogger seinem Glioblastom erlegen ist. Ich ertappte mich dabei, sicherheitshalber immer mal wieder auf Wikipedia nachzuschauen. Nein, er lebt noch! Heute nun kamen gleich vier Tagesnotizen, vom 20. bis zum 25. November, für die eigens ein neues Kapitel Zweiundzwanzig aufgemacht wurde. Wichtigste, erfreuliche Neuigkeit: H. erfährt im Abschlussgespräch nach seiner letzten Bestrahlung vom Arzt, dass er noch zehn bis zwölf Monate Aufschub erwarten darf, bis zum nächsten Rezidiv. – Ich fragte mich eben, ob ich hier überhaupt schon von meiner zweiten, intensiveren Begegnung mit dem Werk des Wolfgang Herrndorf berichtet habe. Die Suche nach seinem Nachnamen ergab aber nur einen einzigen Beleg. Vor fast genau einem Jahr hörte ich im Rundfunk eine überaus positive Besprechung seines Bestsellererfolgs Tschick, der mir aber erst durch einen besonderen Zufall so merkwürdig wurde, dass ich ihn wenig später kaufte und dann auch las. Die beiden jugendlichen Ausreißer brechen dort in eine gelobte Fremde auf, für die sie mangels konkreter Vorstellungen den Namen Walachei einsetzen. Und eben diese Walachei tauchte auch in einer 200 Jahre alten Ausgabe der Berliner Abendblätter auf, die anlässlich des bevorstehenden Kleist-Jahres gerade Tag für Tag online publiziert wurde und die ich gleichzeitig las. Ich wollte die Stelle bei Tschick genau zitieren und kaufte darum später das Buch. Nun lese ich Herrndorfers neues Buch Sand, über das ich erst urteilen will, wenn ich damit durch bin. – Sein Weblog jedenfalls ist stellenweise großartig, voller Tragik und Humor!

Sammlers Bescheidenheit

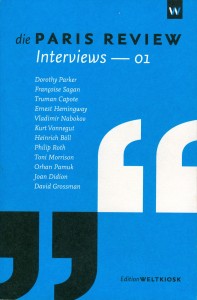

Sunday, 25. December 2011In den letzten Jahren habe ich das Interview als eine vollwertige literarische Kunstform entdeckt; was natürlich keineswegs bedeutet, dass nun Interviews, wie sie mit den langweiligen Prominenzen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltungsindustrie geführt und alltäglich in den Zeitungen und Magazinen veröffentlicht werden, per se schon Kunstwerke sind, die die Beachtung einer gebildeten Leserschaft und die Beurteilung der professionellen Kritik verdienten. Aber es gibt doch in diesem ohrenbetäubenden Allerweltspalaver immer wieder einmal Kleinodien des Gesprächs, der Befragung, die es verdienen, in eine Textsammlung der literarischen Meisterwerke aller Gattungen und Sprachen aufgenommen zu werden. Einige Interviews des im April dieses Jahres gestorbenen André Müller sind darunter; manche in der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review erschienene Autorengespräche; und viele verstreut veröffentlichte Einzelstücke, die ich hier und dort im Laufe von Jahrzehnten zusammengetragen habe, eine Sammlung, die es dringend nötig hat, gesichtet und ausgedünnt zu werden. Unbedingt würde ich die Gespräche hinzurechnen, die Osvaldo Ferrari 1984 bis 1986 in Genf mit Jorge Luis Borges geführt hat. Leider gibt es bisher nur eine Auswahl in deutscher Übersetzung (von Gisbert Haefs). Natürlich müssten aber auch Interviews mit jenen Unbekannten vertreten sein, die weniger durch ihren erlauchten Geist, durch ihre Beiträge zu Kunst und Wissenschaft unser Interesse verdienen, sondern allein durch das wahrhaftige Bekenntnis zu ihrem einfachen Leben, mit einem Wort: durch ihre Authentizität. Hier denke ich an Hubert Fichtes Interviews aus dem Palais d‘Amour oder die langen Interviews per brieflicher Befragung, die Paul Moor mit Jürgen Bartsch im Gefängnis geführt hat, um nur zwei Beispiele zu nennen, die mich nachhaltig geprägt haben. Natürlich gehören auch Verhöre hinzu, die Befragungen von Tätern und Zeugen vor Gericht. Zuletzt würde vielleicht ein tausendstimmiges Oratorium aus Fragen und Antworten dabei herauskommen, zwischen Himmel und Hölle, ohne Anfang und Ende. Alles Gerede mündete dann in diesen einen polyphonen Gesang, wie Mallarmé erklärt hat: „Tout au monde existe pour aboutir à un livre“, was Borges 1951 zum Motto seines Essays Vom Bücherkult machte, woran ihn Ferrari in einem seiner Interviews erinnerte. (Vgl. Lesen ist denken mit fremdem Gehirn. Zürich: Arche Verlag, 1990, S. 89.) – Vielleicht hätte ich mich doch mit dem ehrbaren Handwerk des Anthologisten bescheiden sollen, statt mich dazu berufen zu fühlen, selbst zu schreiben?

Herr und Frau N.

Saturday, 24. December 2011Vielleicht ist ja die zukunftsträchtigste Ausbeute des zu Ende gehenden Jahres unsere gemeinsame Idee zu einem Figurentheater. Sie wurde erst vor wenigen Wochen auf einem Waldspaziergang geboren. Der Plan sieht vor, dass nur zwei Puppen, Herr N. und Frau N., auf der Bühne agieren; ein älteres Ehepaar, das uns beide verkörpert, aber natürlich ins Maskenhafte übertrieben. Wir entwickeln eine Vielzahl von kurzen Szenen, die nahezu beliebig zusammengestellt werden können. Vorstellbar ist, dass es Szenen für reines Kinderpublikum und solche für Erwachsene gibt, aber auch einige, die sich für eine gemischte Zuschauerschar eignen. Die Kulisse ist immer dieselbe: das Interieur einer guten Stube mit Koch- und Schlafgelegenheit. Ein Fenster öffnet den Blick zur Außenwelt. Die Puppen sollten vielleicht Marionetten sein, weil diese mehr Bewegungsmöglichkeiten bieten als Hand- oder Stabpuppen. Damit stehen wir allerdings rein technisch vor einer anspruchsvollen Aufgabe, denn auf diesem Feld sind wir absolute Neulinge. – Eben da ich dies schreibe fällt mir ein, dass wir unsere Szenen natürlich auch peu à peu bei YouTube online stellen könnten. Die Aufgabenverteilung entspricht unseren Kompetenzen. Ich entwickle die Dramaturgie, schreibe die Dialoge, meine Gefährtin ist für die Puppen, die Kulissen, das Interieur zuständig. Aber natürlich wird das gesamte Projekt in erster Linie ein Gemeinschaftswerk, bei dem wir uns gegenseitig anregen und voranbringen. Ach, welch zauberhafter Traum!

Zufall fleischgeworden