* 11. Juli 1956 in Essen; † 8. April 2012 in Essen. Ohne ihn sind Ursula, Jacinta, Vincent, Valentin, Tristan, Daphnis, Lola, Christoph, Milan, Veronica, Carla, Gerda, Jacqueline, Liana.

Manuel ist nicht mehr

Wednesday, 11. April 2012Alles gerät in Schieflage

Monday, 05. March 2012Auch Herrndorfs work in progress zieht mich in letzter Zeit nur noch runter. Seine schubweisen Publikationen lassen nach meinem Gefühl immer länger auf sich warten und werden zugleich immer dünner, quantitativ und leider auch qualitativ. Ich hoffe, dass der Blogger H. das nicht liest. Sollte er sich dennoch hierher verirren, dann möchte ich ihm sagen, dass diese Anmerkung nicht als Kritik gemeint ist. Man kann nicht jemandes literarische Produktion unbefangen kritisieren, der in einer solchen Verfassung lebt. Dass es gegen Sand, diesen mindestens problematischen Roman, bisher keine ernst zu nehmenden Verrisse gab, ist schon verdächtig. Am Sonntag vor acht Tagen hörte ich nun eine geradezu hymnische Besprechung seines letzten Romans von Simone Hamm bei wdr3, die alle vorangegangenen an Lob weit übertrifft. Dass Hamm dabei, vielleicht als einzige unter ihren Kolleginnen und Kollegen, den gesundheitlichen Zustand des Autors nicht erwähnt, verstärkt bei mir noch den Eindruck, dass ihre Hymne zuvörderst mit Berechnung auf Wolfgang Herrndorf als Zuhörer geschrieben und gesprochen ist, erst in zweiter Linie für uns Radiohörer. Schlimm auch, dass er die Missverständnisse der Kritiker in einer Art ,Hitliste der Ignoranz‘ erfasst: „Michalzik entreißt Hünniger die Krone, Willmann nur noch unter ferner liefen.“ Als wollte er sich darüber beschweren, dass Leser nicht mit dem Notizblock neben dem Buch alle Namen, Orte und Ereignisse in Listen erfassen, um für alle losen Fäden die zugehörige Verknüpfung zu registrieren. Träumt der Autor etwa davon, dass ihm zu Ehren posthum ein Wolfgang-Herrndorf-Dechiffriersyndikat aus der Taufe gehoben wird? Das klingt makaber, ich weiß. Insofern müsste es Herrndorf ja eigentlich gefallen. Oder er legt mich in sein Säurebad Arbeit und Struktur. Was könnte ich dagegen sagen? Niemand kann ihm schließlich irgendwas ernsthaft verübeln. Das muss schrecklich sein, ein Schrecken mehr zu all den Schrecken.

Lockere Sprüche

Monday, 05. March 2012,Zitat des Tages‘ neulich beim Perlentaucher ein Ausspruch des um flotte Sprüche bekanntlich nie verlegenen Oscar Wilde: „Jeder Erfolg, den man erzielt, schafft einen Feind. Man muss mittelmäßig sein, wenn man beliebt sein will.“ Danach kann sich jeder mittelmäßige Schnösel, der sich wie auch immer ein paar Feinde gemacht hat, in die Brust werfen und sich im Lichte seiner vermeintlichen Außergewöhnlichkeit sonnen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass bei öffentlich wirksamen Personen der beschriebene Effekt eintreten kann, wenn beispielsweise ein politischer oder künstlerischer Erfolg dazu geeignet ist, Missgunst bei den Konkurrenten zu wecken. Das ist aber doch ein spezieller Fall, der mitnichten diesen generalisierenden Auftakt rechtfertigt („Jeder Erfolg, den man erzielt …“). Während Wilde sich lebenslänglich mit dem Thema sowohl theoretisch als auch praktisch beschäftigte und dabei noch allerlei weiteres aphoristisches Kleingeld unter die Leute brachte, ist der Große Meister der Gattung in seinen Sudelbüchern nur ein einziges Mal wortwörtlich auf den Erfolg zu sprechen gekommen, und da spricht er nicht einmal von dem Erfolg als öffentliche Anerkennung, sondern meint Erfolg als Gelingen (wissenschaftlicher Bemühungen): „Es gibt kein größeres Hindernis des Fortgangs in den Wissenschaften, als das Verlangen, den Erfolg davon zu früh verspüren zu wollen. Dieses ist munteren Charakteren sehr eigen; darum leisten sie auch selten viel; den sie lassen nach und werden niedergeschlagen, sobald sie merken, daß sie nicht fortrücken. Sie würden aber fortgerückt sein, wenn sie geringe Kraft mit vieler Zeit gebraucht hätten.“ (Aph. K 178; zit. nach Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe. Zweiter Band. München: Carl Hanser, 1971, S. 431.) – Es könnte eine dankbare Aufgabe für einen Possenschreiber sein, wollte er Lichtenberg und Wilde als Paar, wie es sich gegensätzlicher nicht denken lässt, auf die Bühne bringen. Nur diese beiden, aus einem Abstand von hundert Jahren in ein gemeinsames Jetzt geworfen! Sie träten jeweils durch zwei gegenüberliegende Türen auf, kämen aus ihren jeweiligen Welten von 1794 bzw. 1894, der geduldige Forscher Lichtenberg aus seinem Göttinger Gartenhaus an der Weender Chaussee, der muntere Charakter Wilde aus seiner Londoner Stadtwohnung, 16 Tite Street. (Was für Dialoge wären daraus zu entwickeln.)

Altersvorsorge

Saturday, 03. March 2012Swift, den viele als Autor seines Gulliver kennen und den ich verehre wegen seines Modest Proposal, jener Jonathan Swift hat lange Zeit vor dem Erscheinen der genannten Meisterwerke, im zarten Alter von 32 Jahren eine Liste von Verhaltensweisen aufgestellt, die er unbedingt vermeiden wollte, wenn er einmal alt würde. (Ich verdanke den Hinweis auf diese Liste Shaun Usher, der sie vorgestern in seinen Lists of Note veröffentlichte.) Swift erweist sich schon hier als großer Menschenbeobachter und -kenner, indem er diesmal die Schwächen des Greisenalters aufs Korn nimmt. Unbestechlich und mit erbarmungsloser Härte nennt er sie beim Namen, all die Verschrobenheiten, Nachlässigkeiten und Albernheiten, die den Menschen auf abschüssigem Weg daran hindern, seine wirkliche Lage anzuerkennen und sich damit auszusöhnen, dass er längst nicht mehr auf der Höhe ist. Der junge Swift gelobt sich also, dass er dereinst nicht lüstern sein und keine junge Frau heiraten will, um sich eigene Jugendlichkeit und Attraktivität vorzuspielen; dass er nicht griesgrämig oder mürrisch oder misstrauisch sein will; dass er nicht ein und dieselbe Geschichte den gleichen Leuten wieder und wieder auftischen will; dass er seine Nächsten nicht mit unerbetenen Ratschlägen belästigen und sich nicht abfällig über moderne Bräuche, Moden oder Ansichten äußern will; dass er jungen Leuten gegenüber tolerant sein und ihre Scherze und Schwächen ertragen will; und dass er sein Ohr vor dem Gewäsch tratschender Dienstboden ebenso verschließen will wie vor den Schmeichelein junger Frauen. Aber er geht noch einen Schritt weiter, denn offenbar hat er sich gefragt, warum denn all die Alten, die er beobachtet und bei denen er die aufgelisteten Mängel festgestellt hat, diesen Mängeln in so großer Zahl zum Opfer fallen. Offenbar sind sie blind geworden für ihre eigenen Verfehlungen. Also baut er noch eine Zusatzregel in seine Liste ein, die da lautet: “To desire some good Friends to inform me w[h]ich of these Resolutions I break, or neglect, and wherein; and reform accordingly.” Und Swift wäre nicht Swift, der große Ironiker und Humanist, würde er nicht seinen strengen Moralkatalog mit der letzten Regel wieder auf menschliches Maß zurückstutzen: “Not to sett up for observing all these Rules; for fear I should observe none.” – Ganz groß!

Lexikon der SciFi-Plots

Sunday, 26. February 2012Immer mal wieder fällt mir eine kleine Verzerrung der Wirklichkeit ein, aus deren konsequenter Weiterverfolgung sich eine wunderschöne Science-Fiction-Story entfalten ließe. Aber bevor ich noch ernsthaft darüber nachdenke, lähmt mich die Überzeugung, dass längst andere auf solch einen doch ganz naheliegenden Anlass für eine surreale Geschichte gekommen sein müssen und es sich insofern kaum lohnen dürfte, die Idee weiterzuverfolgen. Dagegen könnte man einwenden, dass es ja vielleicht auch auf die Umsetzung ankommt. Ein guter Plot im Kopf macht schließlich noch kein literarisches Meisterwerk auf dem Papier! Aber mich schreckt eben gleich von vornherein der Gedanke ab, dass ich viel Zeit in die Niederschrift einer solchen Story investieren könnte, um mir dann vom erstbesten Lektor in einem auf dieses Genre spezialisierten Verlag sagen lassen zu müssen, genau dieses Thema habe doch, beispielsweise, „der SciFi-Klassiker Theodore Sturgeon auf schwer erreichbare, sicher aber unübertreffliche Weise in einer großartigen Erzählung aus dem Jahr 1951 in allen Tonarten durchdekliniert [!]. Lesen Sie das mal – und dann melden Sie sich wieder, wenn möglich mit frischeren Motiven! Anbei Ihr Manuskript zu unserer Entlastung zurück.“ Nein, das muss ich mir nicht antun. Bei dieser Gelegenheit wird mir aber bewusst, wie hilfreich ein wirklich nach Vollständigkeit strebendes Verzeichnis der Stoffe und Motive der Science-Fiction-Literatur aller Zeiten und Sprachen wäre. (Die wertvolle Pionierarbeit von Elisabeth Frenzel als Verfasserin zweier Nachschlagewerk zu Stoffen und Motiven der Weltliteratur wurde leider durch ihre politische Vergangenheit im Nationalsozialismus diskreditiert, was vielleicht sogar die Stoff- und Motivforschung in Deutschland lange Zeit ausgebremst hat.) Es müsste darin nicht nur das jeweilige Hauptthema eines Werks erfasst sein, sondern durchaus auch die bloß marginale Behandlung von Themen. Beispielsweise müsste ich unterm Stichwort „Tunnelbau“ nicht nur auf den Roman von Bernhard Kellermann verwiesen werden, sondern auch auf Erzählungen, in denen der Bau eines Tunnels vielleicht nur am Rande vorkommt. Und man müsste ein Regelwerk zur Bildung von mehrteiligen Lemmata finden, um auch komplexere Themen, die nicht in einem einzigen Stichwort ausgedrückt werden können, auffindbar zu machen. – Beispielsweise dachte ich heute darüber nach, wie es einem Menschen ergehen mag, der eines Tages nach dem Aufwachen feststellt, dass er wie unter einem Zwang immer die Wahrheit sagen muss; oder, um den Einfall in eine andere Richtung zu biegen, der plötztlich beobachtet, dass alle anderen zwanghaft die Wahrheit sagen, nur er selbst kann lügen, dass sich die Balken biegen. Welchen Gefahren ist der Mann im ersten Beispiel ausgesetzt? Und welche Chancen ergeben sich für ihn im zweiten? Gibt es nicht längst schon Geschichten, die sich aus diesen Ideen entwickeln? Und wenn es ein solches Verzeichnis gäbe, wie ich es mir wünsche: Unter welchen Suchbegriffen würde man dann Geschichten des beschriebenen Typs finden?

Yuppie!

Saturday, 25. February 2012Am vergangenen Dienstag starb im gesegneten Alter von 89 Jahren Barney Rosset, Gründer der legendären Grove Press in New York, ein unermüdlicher Kämpfer für das freie Wort und gegen die Zensur, Förderer von so bahnbrechenden Autoren wie Henry Miller, Samuel Beckett, William S. Burroughs, Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Meist ging es vor Gericht um vermeintliche Pornographie, gelegentlich auch um Politik, wie im Fall der Autobiographie von Malcolm X. In einem Interview mit der Paris Review (No. 145, Winter 1997) hat Rosset erzählt, wie er durch Nancy Kurshan, eine Mitarbeiterin bei seiner Evergreen Review, die Yuppies Jerry Rubin und Abbie Hoffman kennenlernte – und was er von ihnen hielt: “They were the cream, the froth at the top of the wave, but I really never trusted them.” Immerhin publizierte Rosset trotz aller Vorbehalte Hoffmans legendäres Buch Steal This Book, eine Anleitung zum zivilen Ungehorsam und zu einem Leben ohne Geld. Barney Rosset war damals so drauf, dass er solch ein radikales Pamplet gegen den American way of life auf den Buchmarkt brachte, ohne auch nur eine einzige Zeile von dem Zeugs gelesen zu haben. Um das Buch für seine Grove Press anzunehmen reichte ihm als Argument schon, dass Random House es abgelehnt hatte! Allerdings musste er bald feststellen, dass das Buch aus Sicht eines Verlegers einen kleinen Schönheitsfehler hatte. Die Leser nahmen seinen Titel nämlich wortwörtlich. (Das erinnerte mich sofort an das berühmt-berüchtigte Klau mich der Berliner Kommune I, mit Fritz Teufel und Rainer Langhans als Gallionsfiguren, dem ein ähnliches Schicksal beschieden war. Sollten die Berliner Haschrebellen die Idee zu ihrem originellen Titel bei den Gesinnungsgenossen in den USA geklaut haben? Aber in diesem Falle kann der Ideendiebstahl allenfalls in umgekehrter Richtung gelaufen sein, denn Klau mich erschien bereits 1968 in der Edition Voltaire, während Steal This Book bei Pirate Editions erst 1971 herauskam.) Diesen kleinen Nachruf setze ich hierher als Reverenz an einen wahrhaft großherzigen Verleger, aber auch als aktuellen Hinweis auf ein vergessenes Relikt der Frühgeschichte von Widerstandsformen, die heute mindestens in den Industrienationen zum Alltag jeder Subversion gehören.

Heinrich Funke: Das Testament (XXVIII)

Friday, 24. February 2012Wir erkennen ihn an der Perspektive, in der der Aufgebahrte vor uns hingestreckt daliegt, endgültig aber an den Löchern in Händen und Füßen. Es ist der tote Jesus Christus nach der Kreuzabnahme und vor der Auferstehung. Die Bildunterschrift legt uns nahe, dass er nicht mehr (lebendig) und damit zum Finder geworden sei, während er vorher, als Seiender (Lebender) ein Sucher war. Fast war ich versucht, ein „nur“ hinzuzusetzen und damit eine Entwicklung hineinzudeuten, die aber nicht eindeutig ausgesagt wird. Dass ein Finder höher steht als ein Sucher, mag auf den ersten Blick plausibel sein, denn dem Suchenden mangelt es ja (noch) an etwas, eben am Gesuchten, während der Finder es hat – nämlich gefunden. Aus einer weniger naiven Sicht kann man aber auch diese Bewertung schon angreifen, denn der Finder hat mit dem Fund zugleich etwas verloren, und sei es den Antrieb zum Suchen, der vielleicht sein wesentlichster Lebenszweck ist. Das Bild zeigt einen Menschen, der kürzlich sein Leben verloren hat. Er ist aus seinem irdischen Sein gefallen, das neben andrem immer auch ein Suchen sein mag. Behauptet wird nun, dass im Tod, im Nichtsein ein Finden erreicht sei. Das ist eine insofern müßige Aussage, weil Behauptungen über Zustände (des Menschen, abgesehen von seiner rein leiblichen Existenz) im Nichtsein, im Tod prinzipiell weder beweisbar noch wiederlegbar sind. – Wenn ich mich dem Bild und den Worten nicht analytisch, sondern aus dem Gefühl heraus annähere, dann verspüre ich keinen Widerspruch. Leben und Tod, Sein und Nichtsein, Suchen und Finden … alles verschieden und alles eins und dasselbe. Könnte von den Vorsokratikern stammen. (Übrigens leuchtet mir nicht ein, warum es in der Bildunterschrift nicht richtiger heißt: Sein ein Suchen, Nichtsein ein Finden.)

Wie unten bereits gesagt?

Thursday, 23. February 2012Manchmal erscheint es mir so, als würde ich mich in diesem Weblog dauernd wiederholen, als hätte ich alle wesentlichen Fragen längst an- und ausgesprochen und würde sie seither nur wieder und wieder in immer neuer Verkleidung vor der Leserin Revue passieren lassen. Gerade eben habe ich zum Beispiel über meine frühe Freundschaft zu Pia Sch. geschrieben und dazu das süße Foto von uns beiden veröffentlicht, das uns auf ihrem Dreirad zeigt, im Sommer 1958. Ich könnte aber schwören, dass ich das Bild aus meinem Fotoalbum bereits in einem anderen Zusammenhang schon einmal publiziert habe. Aber nach Bildern kann man bekanntlich nur dann suchen, wenn man weiß, unter welchem Titel man sie veröffentlicht hat, und was das betrifft, bin ich nie einem stringenten Prinzip gefolgt und habe mir keine einheitliche Benennungsweise zu eigen gemacht. Mehr und mehr wird dieses Blog so zu einem undurchdringlichen Wirrwarr von Fährten ohne Ziel, zu einem Irrgarten, der bei aller vorgeblichen Strukturiertheit den Besucher an jeder Ecke und Weggabelung narrt und verhöhnt. Dieser Zustand spiegelt aber vermutlich meine innere Verfassung sehr gut wieder. Insofern tröste ich mich über das peinliche Gefühl eines Ungenügens und Unvermögens hinweg, indem ich mir sage, dass ich immerhin aufrichtig bin und nicht den schönen Schein einer Ordnung vortäusche, da doch in Wahrheit das reinste Chaos herrscht. Und übrigens kann ich mich auch über die vermeintlichen oder tatsächlichen Wiederholungen hinwegtrösten, denn dass ich einen Gedanken oder eine Vorstellung in zeitlichem Abstand von Monaten oder Jahren zweimal auf die identisch gleiche Weise niedergelegt habe, das ist doch äußerst unwahrscheinlich. Wenn jedoch aus den Wiederholungen gewisse Abweichungen herauslesbar sind, dann könnte ja auch dies zu einem vollständigeren Gesamtbild wenn nicht meiner Vollendung, so doch meiner Widersprüchlichkeit beitragen.

Jungen, Mädchen. Paar.

Thursday, 23. February 2012Bald fand er heraus, dass zwar auch Mädchen gemein sein konnten. Sie kreischten, kniffen und kratzten, wenn ihnen etwas nicht passte. Aber gegen die grobe Gewalt der Jungen war dies doch vergleichsweise leicht zu ertragen. Auch fiel ihm auf, dass Spielgefährten meist zugänglicher und harmloser waren, wenn er mit ihnen allein zu tun hatte. Kaum kam jedoch ein dritter, vierter hinzu, wurde die Lage schnell unübersichtlich für ihn und ängstigte ihn so sehr, dass er Reißaus nahm und zu seinen Eltern flüchtete. Nach einer Reihe solcher beunruhigenden Erlebnisse kam er zu dem Schluss, dass die zusätzlichen Freuden, die die Geselligkeit mit anderen Kindern bieten mochte, doch nicht die Sorgen und Ängste lohnte, die mit solchen Zusammentreffen schon im Voraus verbunden waren, ganz abgesehen von den tatsächlichen Gemütsaufwallungen, die ihn für lange Zeit begleiteten und quälten, wenn ein solches Treffen mit Grobianen und Kratzbürsten wieder einmal im Unfrieden geendet hatte. So war es ein wahres Geschenk des Himmels, als er sich mit P. anfreunden konnte, einem ein Jahr älteren Mädchen, das mit seinen Eltern in der gleichen Straße wohnte.

Draußen. Wiese, Sand.

Thursday, 23. February 2012Drinnen war die Welt und draußen herrschte das Chaos, eine beunruhigende Unübersichtlichkeit von vielerlei unbestimmten Dingen und haltlos vorbeirasenden Ereignissen, die ihn zutiefst aufwühlte, ja verstörte. Wenn er sich später prüfte, welche Wesenseigenschaften ihm angeboren sein mochten und nicht erst durch Vorbild und Erziehung antrainiert, dann war es neben anderen ein starkes Verlangen nach äußerer Ordnung. Dennoch konnte er für die Ewigkeit von Augenblicken in dieser so unaufgeräumten Außenwelt auch seine kleine Heimat finden und selige Ruhe, wenn er etwa auf einer Wiese saß und Gänseblümchen pflückte oder mit dem Spielzeugschüppchen den Sand ausgrub, voll neugieriger Erwartung, ob unter dem Sand denn wohl irgendwann einmal etwas anderes erscheinen würde als immer nur wieder Sand und noch mehr Sand. Ewigkeiten später, aber vermutlich noch im selben Sommer begriff er die Grundregeln der Statik und lernte die Technik, aus dem feuchten Sand unterer Schichten, gestern hatte es wohl stark geregnet, kleine Bauwerke zu errichten, Trutzburgen gegen einen erahnten Feind. Unvergessen, eigentlich unverziehen auf immer blieb ihm aber der Schreck, als ein sehr realer Gegner in Gestalt eines missgünstigen Rabauken auf den Plan trat, der sein liebevoll angelegtes Kastell mit ein paar brutalen Fußtritten zertrümmerte, um anschließend hohnlachend davonzuziehen. Hier blieb der sonst genussvoll ausgekostete Trost der Eltern wirkungslos. Das Urvertrauen darein, dass dem nichts Böses geschehen könne, der selbst nichts Böses tut, war auf immer beim Teufel.

Heikle Spur

Monday, 20. February 2012Ist eigentlich schon mal jemand auf den Gedanken gekommen, dass der Polizistenmord von Heilbronn vielleicht nicht ganz zufällig nur wenige Kilometer entfernt von Neckarsulm stattgefunden hat? Die Paulchen-Panther-Propagandafilme, die die Täter als Bekennervideos angefertigt haben, kokettieren ja mit beziehungsreichen Anspielungen auf die Taten, als wollten sie damit zeigen, wie sicher sie operieren konnten und wie wenig Sorgen sie sich machen zu müssen meinten, jemals gestellt zu werden. In diesem Zusammenhang könnte ich mir vorstellen, dass die Mörder aus dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) mit dem Tatort nahe dem namengebenden Standort der NSU Motorenwerke einen versteckten Hinweis geben wollten, sei es für ihre eingeweihten Gesinnungsgenossen, sei es für die Nachwelt, von der sie in ihrer Verblendung vermutlich hofften, einst in Mythen, Anekdoten und Schlachtenliedern gepriesen zu werden, wie einst der unselige Horst Wessel.

Leseliste für Entführungsopfer

Monday, 20. February 2012Am 25. März 1996 wurde der Arno-Schmidt-Förderer Jan Philipp Reemtsma, Erbe eines guten Anteils der nicht nur traditions-reichen Reemtsma Cigarettenfabrik, von dem Berufsverbrecher Thomas Drach uns seinen Gehilfen auf seinem Grundstück in Hamburg überwältigt und entführt. Erst nach zähen Verhandlungen und der Übergabe von 30 Millionen D-Mark Lösegeld kam Reemtsma nach 33 Tagen Gefangenschaft am 26. April 1996 wieder frei. Die Polizei war hierbei von der Familie des Entführten bewusst nicht einbezogen worden, auch die Medien wurden erst informiert, als alles vorbei war. So liefen die öffentlichen Fahnungsmaßnahmen nach den Tätern und dem Lösegeld erst Anfang Mai 1996 an. Dabei spielte auch eine Liste von Büchern eine Rolle, die die Kidnapper ihrem Opfer zur Ablenkung besorgt hatten. Im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel wurden die Sortimenter gebeten sich daran zu erinnern, ob sie die insgesamt 19 Titel, oder doch mindestens einige von ihnen, in der fraglichen Zeit an ein und denselben Kunden verkauft hätten. Im Anschluss an die Aufzählung der Bücher heißt es: „Am vielversprechendsten erscheint der Ermittlungsansatz bei Die Sammlungen des Prado, Hüben und Drüben und Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft. Diese Bücher dürften nur in größeren Fachbuchhandlungen erhältlich sein.“ (Tipps erbeten: Reemtsmas Bücher; in: Börsenblatt Nr. 38 v. 10. Mai 1996, S. 4.) Wer hat sich wohl diesen vermeintlich erfolgsträchtigen Hinweis ausgedacht? Die Polizei wohl kaum! Polizeiliche Ermittler, die sich in ihrer Freizeit mit kulturphilosophischen Analysen beschäftigen, gibt es noch nicht einmal in schwedischen Kriminalromanen unserer Zeit. Es dürfte wohl der befreite Philologe und Sozialforscher Reemtsma selbst gewesen sein, der dies den Fahndern in die Feder diktierte. Dabei überschätzte er aber die Außergewöhnlichkeit seines Buchwunsches in diesem Fall vollkommen. Zum Zeitpunkt der Entführung war Sloterdijks Erfolgsbuch schon sein 13 Jahren auf dem Markt und erlebte gerade seine 13. Auflage. Es gehörte sich für jeden Möchtegern-Intellektuellen jener Zeit, es mindestens im Regal stehen zu haben. Selbst in Bahnhofsbuchhandlungen konnte man den beiden lilafarbenen Bänden aus der edition suhrkamp nicht entgehen. Ob solche Lektüre dem bedauernswerten Millionärssohn in seiner Haftzeit genützt hat? Vielleicht – und sei’s nur, weil er das Soldatensprichwort beherzigte, das dort auf S. 403 zitiert wird: „Lieber fünf Minuten feig als ein Leben lang tot.“ Über seine 33 traumatisierenden Tage in Drachs Gewalt hat Jan Philipp Reemtsma bekanntlich ein Buch geschrieben: Im Keller. Damit ist er sogar auf Lesereise gegangen. Allerdings hat er sich geweigert, es zu signieren. Man steckt nicht drin! [Den Hinweis auf den BöBla-Artikel und eine Kopie des Originaltextes verdanke ich meiner Freundin Annette Breithaupt.]

Noch ein paar Autotote

Monday, 20. February 2012Von der immer breiter werdenden Blutspur der Automobilisierung seit Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts habe ich hier immer wieder einmal die eine oder andere Probe aufgenommen, nicht ganz ohne Hintergedanken. Ich will in einer irgendwann zu komponierenden Zusammenschau solcher Zeugnisse nachvollziehbar machen, wie die Ungeheuerlichkeit dieses Mordens im Laufe der Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Alltäglichkeit wird, die bloß noch im farblosen Spiegel der Statistik ihr Abbild findet. Gestern fand ich dieses erschütternde Beispiel in Kesslers Tagebuch: „Paris, 15. September 1927. Donnerstag – Die unglückliche Isadora Duncan ist gestern abend im Auto von ihrem eigenen Shawl, der sich in ein Hinterrad verwickelt hatte, erdrosselt worden. Ein tragisch-schicksalhafter Tod: der Shawl, der im Tanz ein so wesentlicher Teil ihrer Kunst war, hat ihr den Tod bereitet. Ihr Requisit und Sklave hat sich an ihr gerächt. Selten ist eine Künstlerin so tragisch umwittert gewesen und so aus ihrem eigensten Lebensschicksal heraus tragisch geendet: ihre beiden kleinen Kinder in einer Autokatastrophe umgekommen, ihr Mann, Jessenin, durch Selbstmord geendet, sie selbst jetzt in dieser Weise durch ihr eigenes Requisit, fast wie aus Rache, umgebracht.“ (Harry Graf Kessler: Tagebücher. 1918-1937. Hrsg. v. Wolfgang Pfeiffer-Belli. Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1961, S. 537.) Dieses Unglück trug sich in Nizza zu. Deirdre und Patrick, die beiden kleinen Kinder der Tänzerin, waren bereits 1913 durch eine Nachlässigkeit von Duncans Chauffeur ums Leben gekommen. Weil der Motor versagte, stieg er aus, um nach dem Rechten zu sehen, vergaß jedoch, die Handbremse anzuziehen. Das Automobil kam ins Rollen und stürzte in die Seine, die Kinder samt Kindermädchen ertranken.

Kurz vor Ladenschluss

Friday, 17. February 2012Der regelmäßige, gründliche Leser dieses Blogs wird sich in den letzten Tagen gewundert haben, warum ich von meiner Gewohnheit der vergangenen Monate abgewichen bin, alltäglich ohne Ausnahme einen kleinen Artikel zu veröffentlichen. Dieser Leser, so es ihn denn überhaupt noch gibt, hat sich vielleicht besorgt gefragt, ob etwa meine gesundheitliche Verfassung erneut einen Einbruch erlitten hat. Dem ist nicht so, wie ich zu seiner Beruhigung sagen kann, indem ich mich gleichzeitig für seine freundliche Anteilnahme bedanke. Diesmal liegen die Gründe für die Störung meiner Schaffenskraft eher auf dem Felde der wirtschaftlichen Grundversorgung. Mittlerweile wird es immer fragwürdiger, ob ich auf längere Sicht noch die Zeit und die Mittel für dieses einsame Abenteuer aufbringen kann – von der Kraft, die die Sorge um das Allernötigste verzehrt, ganz zu schweigen. Noch stelle ich nicht ab. Aber wenn sich nicht irgendwann ein Mäzen findet oder sonst eine günstige Wende eintritt, sind die Tage des Revierflaneurs im Internet wohl gezählt. (Bis zum 24. März 2012, an dem mein Weblog vier Jahre alt wird, halte ich aber mindestens noch durch, wenngleich voraussichtlich nur noch mit sporadischen Veröffentlichungen.)

Sonntag, 12. Februar 2012

Sunday, 12. February 2012Mit ziemlich besten Freunden in der Lichtburg, Deutschlands größtem Kinopalast, wie es in der Werbung wohl zutreffend heißt. Vorm Eingang zwei frierende Obdachlose, ein Mann und eine Frau um die Vierzig. Er sagt munter sein Sprüchlein auf: „Guten Abend! Hätten Sie wohl auch etwas übrig für uns Wohnungslose, bei der schrecklichen Kälte?“ Seit ich bei jedem Lebensmitteleinkauf die Ziffern hinterm Komma vergleichen muss, bin ich noch unwilliger als schon zuvor, mich auf diese Weise um mein Kleingeld erleichtern zu lassen, bloß damit ein armer Teufel für ein paar Stündchen seinen Alkoholpegel nachjustieren kann. Eine vorgestanzte Ausrede habe ich aber auch nicht parat, das überlasse ich meiner Tagesstimmung. Diesmal sage ich etwas wie „Och nö! Ich hab selbst kein Geld, fünf Kinder, tut mir leid.“ Gleichzeitig läuft vor der Kinokasse die Diskussion, ob wir uns Balkon leisten sollen oder mit Parkett Vorlieb nehmen. Unterdessen spricht mich nun die Frau mit einem ähnlichen Sprüchlein an, worauf ich nun etwas ungehalten reagiere, „Wie ich schon sagte …“ Dabei beginnt sich nun ganz gegen meinen Vorsatz in meinem Innersten ein kleines Schuldgefühl einzunisten, das aber ausgerechnet von dem Mann ohne Wohnung im Keim erstickt wird, indem er seine Bettelpartnerin anfährt: „Wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst die Leute nicht anquatschen, die ich schon gefragt hab! Pass doch gefälligst mal besser auf.“ Unser Film ist Ziemlich beste Freunde von Olivier Nakache und Eric Toledano, eine französische Komödie nahezu ohne den befürchteten Klamauk, mit einem pechschwarzen Omar Sy als charmantes Großmaul Driss und François Cluzet als Millionär im Rollstuhl. Ich amüsiere mich prächtig bis zu der Stelle, wo Driss eine kalte Nacht mit ein paar kiffenden Pennern im Freien zubringen muss. Der Vergleich zwischen Film und Realität stößt mich doch wieder auf meinen Generalvorbehalt: Selbst die wenigen mir erträglichen Filme, die es heute gerade noch in die großen Kinos schaffen, zeigen eine glasierte Scheinwelt, in der selbst die Penner gestylt wirken. Hätten wir im Parkett gesessen und wären die beiden lebensechten Wegelagerer nicht längst vor der Kälte geflohen, ich hätte die gesparten zwei Euro vielleicht doch noch gespendet.

Wintergarten

Saturday, 11. February 2012Zu Besuch bei Freunden in Düsseldorf. Manche Räume versetzen mich in einen Zustand wohliger Perplexität. (Ich weiß, dass das eigentlich eine unmögliche Begriffskonstruktion ist.) Bin ich drin, fühlt es sich an, als steckte ich in einer besseren Haut. Verlasse ich sie wieder, ist das Gefühl folglich wie eine Häutung. Ich streife ihre Atmosphäre ab und bin wieder der traurige Alte. Ernüchterung! Fast könnte man sagen: Es ist, als würde mir das Fell über die Ohren gezogen und ich stünde nackt und frierend in der grauen Landschaft. Aber das schösse übers Ziel hinaus, denn nur im ersten Augenblick der Verstoßung aus der Zimmeridylle erscheint mir die übrige Welt so. Die geschwinde Rückkehr in die Üblichkeit hindert, dass sich Schwermut festbeißen könnte.

Eulenbücher

Friday, 10. February 2012Marcus Jauer befasste sich neulich auf einer ganzen FAZ-Seite mit jenen belletristischen Büchern, die zwar millionenfach verkauft, aber von den Feuilletons üblicherweise keines Blickes gewürdigt werden. Dazu zählen heute Autorinnen wie Sabine Ebert aus Freiberg bei Dresden, die mit ihrer fünfbändigen Hebammen-Saga aus dem Hochmittelalter mittlerweile die Zwei-Millionen-Grenze überschritten hat – wohlgemerkt nicht beim Umsatz in Euro, sondern mit der Stückzahl abverkaufter Exemplare! Oder ein merkwürdiger Mensch namens Sebastian Fitzek, der mit extrem grausamen Krimis besonders bei Frauen einen eigentlich nicht glaubhaften Erfolg feiert. Da diese Art von Bestsellern sich den gängigen Kriterien der Literaturkritik entziehen, finden sie bei den seriösen Fachleuten keinerlei Resonanz. Daher hat sich neben jener äußerst produktiven literarischen Subkultur auch eine nicht minder fleißige Diskussionsgemeinde etabliert, natürlich im Internet. Im größten privaten Literaturforum deutscher Sprache, der Büchereule, tauschen Leser emsig ihre Meinungen aus. Ein Sonderfall in diesem trivialen Unfeld ist wohl die Autorin Bärbel Schmidt, die im Hauptberuf und unter ihrem bürgerlichen Namen als Verlagsvertreterin für DTV und Klett-Cotta unterwegs ist. Unter ihrem Pseudonym Dora Heldt erklimmt auch sie mit ihren Schmökern vordere Plätze in den Bestsellerlisten. Über Heldts bürgerliche Vergangenheit heißt es in dem FAZ-Artikel: „Bärbel Schmidt hat Anfang der achtziger Jahre Buchhändlerin gelernt, damals stand unter ,Frauenbuch‘ die feministische Literatur im Regal. Sie erinnert sich, wie sie sich gewehrt hat gegen Romane von Eva Heller, die sie heimlich gelesen hat, oder an die Scham, bei manchen Kundinnen schon am Eingang zu wissen, dass sie Nicht ohne meine Tochter von Betty Mahmoody kaufen würden.“ – Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen! Auch diese beiden Autorinnen gehören unbedingt in meine Trendbücher-Liste. Aber wann soll ich die Zeit finden, so etwas zu lesen? „Damals,“ so heißt es zum Schluss über Bärbel Schmidt, „hätte sie die Bücher, die sie jetzt schreibt, nicht ins Sortiment genommen. Aber das ist lange her.“ (Marcus Jauer: Die Bestseller; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 240 v. 15. Oktober 2011, S. 44.)

Weicher Widerstand

Thursday, 09. February 2012Seine unschuldigen Spiele blieben ihm merkwürdigerweise immer dann in Erinnerung, wenn sie ein plötzliches Ende durch ein unverständliches Verbot der Großen fanden. Und immer war dieser Abbruch ebenso schmerzhaft, wie der Genuss des nun Verweigerten lustvoll gewesen war. So hatte er durch einen Zufall entdeckt, dass die Brüste seiner Mutter unter der Kleidung eine merkwürdige Art von Nachgiebigkeit zeigten, vergleichbar dem Gummiball seiner Kinderhupe. Wenn Mama ihn auf den Arm nahm, dann drückte er gegen einen Busen, der sich ein wenig eindellen ließ. Und wenn er sein Fäustchen zurückzog, dann stülpte sich die Delle sofort wieder aus. Dazu rief er laut, voll freudiger Begeisterung: „Tuut-tuut!“ Seine Eltern amüsierten sich hierüber zunächst über alle Maßen, und er selbst war auch überaus vergnügt bei diesem ausgelassenen Spiel. Schon sehr bald aber wurde Mama dessen überdrüssig und verweigerte ihm seinen Spaß, noch dazu ohne jede Begründung! Schmollend verkroch er sich hinter einem Sessel im Wohnzimmer und wollte nicht getröstet werden. Nie wieder machte er danach „Tuut-tuut!“ Dieser Spaß war ihm verleidet. Und noch mehr als darunter litt er an dem Geheimnis, das seine Eltern daraus machten, warum sie ihm etwas verbieten mussten, dass sie doch selbst bisher offenkundig genossen hatten. – Erst ganz viel später begriff er: dass es die Schaumgummieinlagen in den BHs jener Jahre waren, die den komischen Effekt bewirkten; und dass seine Eltern wohl befürchteten, prüde Erwachsene könnten als zufällige Zeugen dieses Spielchens dem naiven Jux des Kindes ein sexuelles Motiv unterstellen, das es in einem Knaben dieses Alters doch unbedingt zu unterbinden gälte. Peinliche Szenen und einer womöglich noch viel größeren Irritation ihres Söhnchens wollten sie vermutlich vorbeugen, indem sie dem Treiben selbst einen Riegel vorschoben.

Senkelverschleiß

Wednesday, 08. February 2012Eine kleine Fußnote zum Thema Geplante Obsoleszenz. Seit dem 13. Dezember vorigen Jahres laufe ich in neuen Schuhen herum, maßgeschneiderte schwarze orthopädische Lederschuhe mit hohem Schaft und fünf Paar mit schwarzen Metallösen verstärkten Schuhbandlöchern. Die schwarzen Schnürsenkel, die von meinem Schuhmacher mitgeliefert wurden, waren solche von Ringelspitz, schwarze Rundsenkel, 2,5 mm Durchmesser, 90 cm lang. Wie man im Bild oben sieht, verschleißen diese zu dünnen Bänder durch Abrieb in den obersten Ösen schnell. Schon nach knapp zwei Monaten täglicher Abnutzung ist der aus dem linken Schuh kurz vorm Zerreißen. Ich hatte für meine vorigen Schuhe die idealen Schuhbänder vom gleichen Hersteller nach langer Suche endlich gefunden. Es waren gewachste Rundsenkel von 4 mm Stärke. Die hielten ohne Probleme ein halbes Jahr und länger. Nun stellt sich leider heraus, dass die Ösen in den neuen Schuhen offenbar etwas kleiner sind, sodass die dickeren Bänder nur so gerade hindurchpassen. Zudem sind die beiden Ösenreihen wohl etwas weiter voneinander entfernt. Ideal wären deshalb Schuhbänder von einem Meter Länge. Nun hoffe ich, dass ich solche im Handel finde.

Gerade und ungerade

Tuesday, 07. February 2012In diesen Tagen brandet eine große Empörungswelle gegen das Urgestein des deutschen Qualitätsjournalismus, Wolf Schneider (86). Der hat die Frechheit besessen, auf seine alten Tage in sein Handbuch ein Kapitel über Online-Journaismus aufgenommen zu haben, das gelinde gesagt nicht die Zustimmung der Blogger findet. Mit einem ekligen Modewort ausgedrückt steht der graumelierte Grandseigneur seither in einem wahren shitstorm von Anwürfen und Beleidigungen, den er in der Würde seiner späten Tage selbst dann nicht verdient hätte, wenn sie allesamt berechtigt wären. – In diesem Zusammenhang stieß ich auf eine interessante Einlassung Schneiders zu der Frage, was denn im Wesentlichen Print- und Online-Journalismus unterscheide. Er sagte in einem Interview des Onlinebranchendienstes Meedia: „Solange wir nur vom Journalismus reden, sind die Unterschiede nicht groß. Womit ich gerade konfrontiert worden bin, ist ja gerade das Gegenteil von Journalismus: ,Mir fällt gerade was ein, und das finde ich unheimlich wichtig.‘ Das könnte eine Zeitung nicht bieten.“ – Und ich finde das gerade unheimlich zitierenswert, weil sich an dieser noblen Herablassung für mich mal wieder die grenzenlose Beschränktheit [!] von Leuten erweist, die zugleich Spezialisten, Profis und erfolgsverwöhnt sind. Damit meine ich den älteren Herrn Schneider ebensosehr wie seine kaum frischeren Kritiker. Wäre es unter vielen unwahrscheinlichen Umständen vielleicht doch möglich, dass es hier und da auf der Welt Leser gibt, die nicht nur an den gut recherchierten, leicht verständlich formulierten Darstellungen der alleraktuellsten Weltereignisse interessiert sind, hektisch vibrierend zwischen Marmeladenbrötchen und Kaffeetasse am Frühstückstisch, entziffernd, begreifend und vergessend im Sekundentakt? Schließlich ist doch der einzig erhabene, nämlich den ja tatsächlich unbezwinglichen Möglichkeiten des Web angemessene Nutzen der Bloggerei die Verbreitung von Blitz und Donnergrollen: in Form von Lyrik, Aphorismen, Bildern und kurzen Essays.

Hohe Decken

Monday, 06. February 2012Wenn ich mir meine verschiedenen Wohnsitze in Erinnerung rufe und dabei mein jeweiliges Körpergefühl nachzuempfinden versuche, dann fällt mir auf, dass insbesondere die Deckenhöhe einen ganz entscheidenden Einfluss auf mein Wohlbefinden, meine Stimmung und mein Selbstbewusstsein hatte. Das meine ich, auch wenn es anders klingen mag, durchaus wertfrei. In den niedrigen Behausungen fühlte ich mich wohl eher wie ein kuschelndes Nagetier oder ein lauerndes Reptil, während ich in den lichten und weiten Räumen dickwandiger Altbauten einherschritt wie ein stolzer Panther oder Pfau. Dieser oder jener Verkörperung den Vorzug zu geben wäre verfehlt, denn jedes Tier hat bekanntlich seine Stärken und Schwächen. Eben sehe ich im Briefwechsel von Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1978) Bilder der beiden Korrespondenten an ihren Schreibtischen. Schon Hofmannsthals mit Wandschmuck und Möbeln überladener grüner Salon in seinem Rodauner Schlössl wirkt zugleich imposant und bedrückend, der Dichter unterm hochdroben an der Stuckdecke baumelnden Kronleuchter (s. Titelbild), an einem großen runden Tisch sitzend und lesend, wirkt auf den ersten Blick eher wie ein leicht eingeschüchterten Pennäler, keinesfalls jedoch wie der dichtende Großbürger, als der er sich selbst gern darstellte und empfand. Erst recht macht die kathedralenartige Gewölbedecke im Arbeitsraum des Hôtel Biron in Paris aus dem traurig und verloren auf einem hohen Lehnstuhl hockenden Rilke ein armes Würstchen. Ich weiß nicht, wie mein hier trotzig hingeworfener Kleinkram aussähe, wenn ich unter solch hohen Decken schreiben müsste. So bin ich froh, zuletzt in einer handtuchschmalen Klause gestrandet zu sein!

Sonntag, 5. Februar 2012

Sunday, 05. February 2012Vielleicht ist das tauglichste Mittel gegen Melancholie, wenn einem zu ihrer Bekämpfung eine überragende Intelligenz ebensowenig zu Gebote steht wie ein fettes Girokonto oder ein unverwelkliches Erscheinungsbild à la Alain Delon in seinen besten Jahren; vielleicht ist das probateste Mittel gegen diese Gemütslage tatsächlich der lakonische Tonfall der Welt gegenüber, aber ebenso angesichts des eigenen Spiegelbilds; jener Tonfall, wie ihn uns Gertrude Stein so unnachahmlich vorgesprochen hat, etwa in Büchern wie The Autobiography of Alice B. Toklas (1933) und Everybody’s Autobiography (1937). Heute habe ich mit dem Lesen des letzteren begonnen und dabei abwechselnd einen trockenen Mund und feuchte Füße bekommen. Wie Frau Stein beginnt uns etwas zu erzählen um uns gerade in dem Moment da unser Interesse uns hinzureißen droht auf einen späteren Zeitpunkt zu vertrösten, und das in einer nicht eben vertrauenerweckenden Manier, das hat schon seine Art! Und wenn Andy Warhol meinte, er wäre ein Prophet, als er ankündigte, in Zukunft könne „jeder Mensch für 15 Minuten Berühmtheit erlangen“, dann hätte er mit dieser Vorhersagte um Jahrzehnte hinter Frau Stein hergehinkt, selbst wenn der Satz von Andy Warhol selbst gestammt hätte und nicht von Marshall McLuhan. Allerdings glaube ich, dass die freundliche Frau Stein und erst recht ihre nur äußerlich etwas bärbeißige Intima Frau Toklas es gar nicht so ungern sahen, wenn junge Burschen vom Schlage eines Andy Warhol hinter ihnen herhinkten. Und da ich wenn überhaupt auf etwas dann aufs Hinken spezialisiert bin, nämlich sowohl was meine körperliche als auch was meine geistige Fortbewegungsweise betrifft, stiefele ich nun also wie der Leibhaftige durch diese neue Lektüre und verspreche, den einen oder anderen riechenswerten Höllenfurz zu melden, der mir dabei vonseiten der beiden alten Schachteln unter die Nase schleicht. Vorausgesetzt, ich falle unterdessen nicht vom Stuhl.

Außer Manuel

Saturday, 04. February 2012Etliche Jahre hindurch habe ich unregelmäßig immer mal wieder Reime geschmiedet, häufig zu festlichen Anlässen, aber auch für Widmungen in verschenkten Büchern, zur Belustigung meiner Kinder und sogar zur humorvollen Bereicherung von Reden meiner Arbeitgeber. Immer geschah dies unter einem Pseudonym, womit es eine besondere Bewandtnis hat, welche ich aber vorläufig nicht preisgeben möchte: Conrad Döbling. Neulich las ich in der FAZ (Nr. 240 v. 15. Oktober 2011, S. 36) die freundliche Besprechung eines Kinderbuchs voller schadenfroher Reime nach einem Muster, das auch Döbling zu eigenen Versuchen angeregt hätte. (Martin Schmitz-Kuhl u. Anke Kuhl: Alle Kinder. Leipzig 2011.) Die lustig-makabren Zweizeiler lauten etwa so:

Alle Kinder laufen ins Haus. Außer Fritz –

den trifft der Blitz.

Alle Kinder freuen sich des Lebens. Außer Torben –

der ist gestorben

Alle Kinder stehen am Abgrund. Außer Peter –

der geht noch ’n Meter.

Lang, lang ist es her, dass wir als Kinder diese beißenden Zweizeiler tauschten. Und besonders groß war der Spaß, wenn wir einen leibhaftigen Fritz oder Peter mit „seinem“ Spruch necken konnten. Ich erinnere mich nicht, dass meine Spielgefährten auch auf meinen ja damals eher seltenen Vornamen einen „Alle-Kinder“-Spruch parat gehabt hätten. Aber den kann ja Conrad Döbling jetzt nachtragen:

Alle Kinder fliehen vor dem Löwen. Außer Manuel –

der ist halt nicht so schnell.

Sein erster Gesprächspartner

Friday, 03. February 2012Weil er in den ersten sieben Jahren seines Lebens ohne Geschwister war und besonders die Zeit vor dem Einschlafen, allein in seinem Bettchen in dem kleinen Kinderzimmer, ihm sein Alleinsein unangenehm werden ließ, begann er irgendwann mit sich selbst zu sprechen: zunächst nur still in seinem Kopf, dann auch leise vor sich hin flüsternd. Dieser Gewohnheit kam sehr entgegen, dass ihm gerade in dieser Zeit seine Großmutter von Vaters Seite eine kleine Puppe schenkte, die sie selbst aus einer großen hölzernen Garnrolle als Leib, etwas bunter Wolle als Kleid und Haarpracht und Watte als Füllstoff für den Kopf und die fünf biegsamen Extremitäten gebastelt hatte. Dieser lustige grüne Kerl war von Stund an allabendlich sein zutraulicher, treuer und verständnisvoller Gesprächspartner. Er führte lange Zwiesprache mit ihm, fragte seinen Troll – so der Name, den man ihm gegeben hatte – nach seiner Meinung, stritt gar mit ihm und vertrug sich wieder mit ihm. Später dachte er oft, wann immer ihm das urige Püppchen zufällig in die Hände fiel, dass mit ihm alles begonnen hatte, in vollkommener Einsamkeit mit sich selbst und in munterer Gesellschaft mit einer verkleideten Garnrolle: seine Freiheit, seine Phantasie, seine Sprechlust; und selbst seine kritische Urteilskraft – insofern nämlich der Troll ungehemmt seine Selbstzweifel zur Sprache brachte.

Motortode

Thursday, 02. February 2012Kann es sein, dass kreative Menschen häufiger durch Verkehrsunfälle zu Tode kommen als andere? Gerade in der letzten Zeit häufen sich in meiner Wahrnehmung wieder solche Fälle. Vielleicht ist es aber bloß so, dass generell der Tod auf der Straße oder hinterm Steuer öfter vorkommt, als man meint. Bei der Aufnahme meiner zum Verkauf bestimmten Bibliothek-Suhrkamp-Bändchen kommt mir Das Pesthaus unter die Finger, jener schwermütige Roman über Sterben und Tod in einem Sanatorium bei Palermo aus dem Jahr 1981. Am 14. Juni 1996 kam sein Autor, Gesualdo Bufalino, in der Nähe seines Heimatorts Comiso bei einem Autounfall ums Leben. (Es ist übrigens typisch, dass es mir jetzt nicht ohne Umstände gelingen will, die spezielle Art dieses Todes in Erfahrung zu bringen? Wurde Bufalino als Fußgänger zum Opfer eines Automobils – oder saß er selbst am Steuer und hat somit seinen Tod immerhin mitverschuldet? Das ist doch schließlich nicht vollkommen gleichgültig. Denn für mich ist das Automobil immer auch eine tödliche Waffe; und wer es bedient, wird damit jedenfalls leichter zum Mörder oder mindestens zum Totschläger, als jemand, der sich harmlos auf seinen eigenen zwei Beinen durch die Landschaft bewegt.) – Heute sah ich trotz der früher erwähnten Vorbehalte doch einmal wieder einen Spielfilm, Die Ewigkeit und ein Tag von Theodoros Angelopoulos. Er zeigt uns in heute unüblich gewordener Langsamkeit den letzten Tag des an Krebs erkrankten Schriftstellers Alexandros, dargestellt von Bruno Ganz. Es ist der Tag eines großen Abschieds, denn morgen soll Alexandros sich zum Sterben in eine Klinik begeben. Nachdem er bei seiner Tochter und deren unsäglich gefühllosem Mann keinen Schutz gefunden hat, klammert er sich an einen kleinen albanischen Jungen, den er vor Menschenhändlern in Sicherheit bringt, um ihm die Rückkehr in seine Heimat zu ermöglichen. Meist aber zeigt der Film Erinnerungsbilder des Sterbenden an die Menschen, die in seinem Leben wichtig für ihn waren und ihn doch irgendwann im Stich gelassen haben: seine Frau, seine Mutter, seine Freunde. Auch ein großer Hund spielt eine Rolle, als das einzige Lebewesen neben dem Jungen und einer treuen Haushälterin, für das es sich scheinbar gelohnt hat, zu lieben und zu sorgen. Sein letztes Werk, die Übersetzung eines großen Gedichtes, muss unvollendet bleiben. [Nachtrag: Zwei Tage später erfahre ich den Anlass, warum dieser Film von 1998 ins Programm genommen wurde. Am 24. Januar starb Angelopoulos in einem Krankenhaus in Neo Faliro bei Piräus an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Er hatte sich dort bei Dreharbeiten zu seinem Filmprojekt Das andere Meer befunden, als ihn ein Motorradfahrer erfasste.]

Sensibler Blogger

Wednesday, 01. February 2012Mir wird in letzter Zeit klarer als mir vielleicht lieb ist, dass ich bei dieser Art halböffentlichen Schreibens den Gedanken an konkrete Leser als Adressaten meiner Texte niemals ganz ausblenden kann. So entsteht beim Schreiben in meinem Bewusstsein oft ein verwirrendes Gespinst unberechenbarer Wechselwirkungen zwischen vermeintlichen Erwartungen und klammheimlichen Befürchtungen. Im persönlichen Dialog unter vier Augen kann ich meinen Diskurs ja auf mein individuelles Gegenüber abstellen und mich immerhin bemühen, Interessen, Ansichten und Empfindlichkeiten, Intelligenz und Bildung des Gesprächspartners bei allem was ich sage zu berücksichtigen. Im Web hingegen versetzt mich mein Bewusstsein vom freien Zutritt Vertrauter wie Fremder zu meinen tagesaktuellen Lebensäußerungen in eine irritierende Ambivalenz. So treffe ich im ,wirklichen Leben‘ gelegentlich engste Freunde, die sich persönlich zu einzelnen Blogbeiträgen äußern. Manchmal verblüffen sie mich mit Einzelheiten aus meinem realen Leben, von denen ich ihnen noch gar nicht berichtet hatte. Mir war schlicht entfallen, dass ich ja hier im Blog davon erzählt habe! Dann wieder lese ich ältere Artikel und stelle mir vor, wie diese oder jene neuere Bekanntschaft davon beeinflusst werden könnte, wie ich einmal war oder wie ich immerhin einmal zu sein meinte, als ich mich so darstellte. Ist es mir eigentlich recht, dass ich möglicherweise mit einer alten Larve meiner selbst identifiziert werde? Und schließlich stutze ich, wenn völlig fremde Leser unvermittelt ein Posting kommentieren, bei dessen Abfassung ich nur an eine sehr kleine, vertraute Zielgruppe dachte. Vermutlich stehen meine Skrupel, Irritationen und Überempfindlichkeiten in einem lächerlichen Widerspruch zu der conditio sine qua non beim Bloggen, sich preiszugeben. Somit gehöre ich vielleicht zur seltenen Spezies des sensiblen Bloggers, zur paradoxen Gattung eines „gschamigen Exhibitionisten“ im Cyberspace.

Gemeinheit schlechthin

Tuesday, 31. January 2012Noch einmal aus meiner Kraft-Lektüre. In einer Kurzbiographie hatte ich gelesen, dass er als Soldat in jenem Weltkrieg, der noch keine Nummer trug, zu schwach für den Fronteinsatz war und darum in der Nähe seiner Heimatstadt Hannover in den Wahrendorffschen Anstalten als Sanitäter diente. Das war ein „Lazarett für Kriegshysteriker und Kriegsneurotiker“, wobei die staatstragenden Psychiater sich nach Kräften bemühten, erstere von letzteren diagnostisch zu unterscheiden, um die Hysteriker zurück an die Front schicken zu können. In diesem Zusammenhang stolperte ich in Krafts Jugenderinnerungen über folgenden Passus, der die Atmosphäre in der Anstalt beschreiben soll: „[…] die Luft war kaum zu atmen vor Sexualität, auch Homosexualität und Gemeinheit schlechthin, übrigens nicht nur bei den Kranken, sondern auch bei den Krankenwärtern und bei den Krankenschwestern. Das Bild war das einer kranken Gesellschaft im Zustand des Lebenshungers und der moralischen Verwilderung, die als Kriegsnatur eher erwünscht als verboten war.“ (A. a. O, S. 57.) – Das steht da schlicht und schlimm, in einem Atemzug „Homosexualität und Gemeinheit“! Man meint ja, die Schicksalsgemeinschaft von Juden, Homosexuellen, Kommunisten, Zigeunern unter der Herrschaft des Faschismus, wo sie alle miteinander in den gleichen KZs und Vernichtungslagern zusammengepfercht waren, hätte wenigstens die Vorurteile untereinander endlich beseitigen müssen. Aber weit gefehlt!

Schnupperwetter

Monday, 30. January 2012Ein verbreitetes Kennzeichen des Genies ist, nach vielen kleinen Anekdoten in den Biographien genialer Menschen zu urteilen, die hartnäckige Hinterfragung von scheinbaren Selbstverständlichkeiten des alltäglichen Lebens. Die normalsterblichen Durchschnittsdenker geben sich damit zufrieden, dass etwas so ist wie es ist, weil es ja schließlich immer schon so war und weil es ihnen übrigens auch ganz egal ist, denn nichts würde sich scheinbar für sie ändern, wenn es anders wäre. In einer kleinen Serie will ich solche Beobachtungen unerklärlicher Phänomene hier beschreiben – nicht etwa, weil ich mich für ein Genie hielte, sondern allenfalls in der Hoffnung, dass das eine oder andere Genie unter meinen zukünftigen Lesern hierdurch vielleicht einen Gedankenanstoß erhalten könnte für eine geniale Entdeckung oder Erfindung. Heute teile ich meine Beobachtung mit, dass Lola bei Neuschnee wesentlich intensiver am Boden rumschnüffelt als gewöhnlich [s. Titelbild]. Dies erstaunt mich insofern, als ich doch immer davon ausgegangen bin, dass Kälte die Gerüche eher dämpft, in der Hitze des Sommers hingegen vielerlei zu faulen und zu stinken beginnt. Zudem hätte ich gedacht, dass die Schneedecke selbst, die ja schließlich aus nahezu geruchsfreiem Wasser besteht, etwaige Geruchsquellen abschließt und insofern für eine Hundenase eher unattraktiv ist. Doch tatsächlich scheint das genaue Gegenteil der Fall zu sein. Man komme mir nun nicht mit der Idee, Lola stupse ihre Nase bloß ins kalte Weiß, weil sie die Abkühlung so sehr schätze. Ich bin ganz nahe rangegangen und konnte eindeutig hören, dass sie schnuppert! – Nun bin sehr gespannt, ob in den nächsten Jahrzehnten irgendein Genie eine plausible Erklärung hierfür hat.

Sonntag, 29. Januar 2012

Sunday, 29. January 2012Gift oder Gas?

Saturday, 28. January 2012Ausmusterung der Reihe Bibliothek Suhrkamp fürs Antiquariat. Die fadengehefteten Pappbände im farbigen Umschlag mit andersfarbigem Strich erschienen seit 1951, brachten es bis 1989 auf tausend Nummern und erscheinen noch heute und sind jetzt bei Nummer 1469 angekommen. Die Umschlaggestaltung lag seit 1959 bei Willy Fleckhaus. (Erst jetzt fällt mir auf, dass der vertikale Strich stets schwarz oder weiß ist, einzig wenn der Umschalg weiß ist, das der Strich farbig sein.) Von den rund hundert Bänden in meiner Sammlung werde ich drei Viertel abgeben – und selbst den kleineren Rest muss ich noch einmal gründlich durchsehen. Ein Buch, in dem ich seit gestern abends immer ein paar Seiten lese, ist Werner Krafts Spiegelung der Jugend, eine Erstausgabe von 1973. Diese Erinnerungen habe ich nach der Anschaffung des Buches vor dreißig Jahren schon einmal angelesen, allerdings wohl nur etwa bis Seite 68, denn da befindet sich die letzte meiner akkuraten Bleistiftunterstreichungen. Ein Passus, den ich nicht unterstrich, erscheint mir heute bemerkenswert. Kraft porträtiert eine Schwester seiner Großmutter, die in Celle wohnte und einmal besucht wurde. Was mag aus der jüdischen Frau geworden sein? „Sie hat 1933 noch gelebt, und ich hoffe, daß sie energisch genug war, dem schrecklicheren Tode als dem schrecklichen durch Gift zuvorzukommen.“ (Werner Kraft: Spiegelung der Jugend. Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag, 1973, S. 33.) Was ist das für eine Welt, in der der Hoffnung nurmehr die Wahl zwischen einem schrecklichen und einem schrecklicheren Geschick bleibt und eine liebe Großtante spurlos aus einem freundlichen Häuschen in Celle ins Nichts wechselt?

Geplante Obsoleszenz

Friday, 27. January 2012Bei Arte+7 ist seit Dienstag eine kritische Dokumentation über die Verschwendungssucht in den hochentwickelten Industrienationen abrufbar, Kaufen für die Müllhalde. Der französische Film von Cosima Dannoritzer (2010) erzählt, wie die „geplante Obsoleszenz“, also die künstlich in der Produktherstellung angelegte verkürzte Haltbarkeit Mitte der 1920er Jahren zuerst von einem weltweiten Kartell namens Phöbus bei den Glühbirnen durchgesetzt wurde, um den Absatz anzukurbeln, damit die Wirtschaft zu stärken und so bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Auch Helmut Höge hat einen kleinen Auftritt, der mysteriöse Macher des von mir einst so geschätzten Magazins Neues Lotes Folum. Er war (unter dem Pseudonym Helke Schwan) Verfasser des legendären Aufsatzes The Glühbirnen Fake, den ich aus Jörg Schröders Mammut-Antholgie kannte und der mir ein Licht aufsteckte. Und auch die älteste Glühbirne der Welt in Livermore kommt natürlich zu ihrem Recht. Ein weiteres Highlight ist die Geschichte von Markos, dessen Tintenstrahldrucker den Geist aufgibt und der sich nicht damit abfinden will, dass niemand das Gerät in Reparatur nehmen will, weil ein neues doch viel günstiger sei als die Wiederherstellung des alten. Er findet nach langen vergeblichen Irrwegen schließlich heraus, dass ein kleiner Chip im Drucker nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Druckvorgängen das Gerät automatisch blockiert, obwohl es sonst noch absolut funktionstüchtig ist. Ein russischer Hacker übermittelt ihm dann einen kleinen Code, mit dem er den Chip überlisten und die Druckfunktion wieder in Gang setzen kann. Die US-amerikanische Maschinenstürmerin Nicols Fox kommt zu Wort, die ihr Buch über die Ludditen noch auf einer mechanischen Schreibmaschine verfasst hat. Und auf der anderen Seite wird der Erfinder der geplanten Obsoleszenz, Bernard London, in Erinnerung gerufen, der 1933 im ersten Kapitel seines Buches The New Prosperity versprach: „Ending the Depression Through Planned Obsolescence“. Allerdings konnte er sich mit seinem Konzept einer staatlich verordneten Verfallsfrist für alle Handelsgüter nicht durchsetzen, obwohl die Produzenten etwa von Nylonstrümpfen, Küchengeräten und vielen anderen Dingen des täglichen Gebrauch sehr bald Ingenieure damit beauftragten, künstliche Verschleißfaktoren in die Produkte einzubauen. Dieser Effekt kommt zum Beispiel in Arthur Millers Theaterstück Death of a Salesman (1949) vor, aber auch in dem Film The Man in the White Suit (1951), in dem Alec Guinness einen Chemiker spielt, der einen schmutzabweisenden und reißfesten Anzugstoff erfunden hat und dafür keinen Ruhm erntet, sondern die Kleiderfabrikanten und selbst die Arbeiter in den Fabriken gegen sich hat. Die einen bangen um ihren Absatz, die anderen um ihren Job. Auch der vergessene Bestseller-Autor Vance Packard wird bemüht, der nach seinem legendären Buch über die Werbewirtschaft (The Hidden Persuaders) bereits 1961 mit The Waste Makers jene große Verschwendung anprangerte, die damals erst in ihren bescheidenen Anfängen steckte. Der Film endet in Ghana, auf der Müllhalde von Agbogbloshie, wo hustende Jungen das Kupfer aus den Comuterkabeln herausschmelzen. Er zeigt die riesigen Containerschiffe, die hier mit dem Elektromüll aus halb Europa anlanden. Der Import von Müll ist verboten, aber die Zollkontrollen werden ausgetrickst, indem die Container vorn mit halbwegs tauglichen Geräten beladen werden, während die 90 Prozent Schrott sich dahinter verbergen. Vorgestellt wird schließlich Mike Anane, der die Inventaraufkleber von den Monitoren, Tastaturen und PC-Gehäusen ablöst und einscannt, um die Herkunftsorte und -firmen namhaft zu machen, die sich ihres Mülls auf diese schändliche Weise entledigen. Aber leider – und hier muss ich den ansonsten sehr lehrreichen Film kritisieren – erfahren wir nicht, welche Erfolgsaussichten die Recherchen von Anane haben. Ich werde gelegentlich versuchen, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen.

Bitte nicht lachen

Thursday, 26. January 2012Gerade lese ich ein paar Absätze in Roland Barthes’ Die Lust am Text. An einer Stelle ergeht er sich, der Vielbelesene, wie er in einem von Stendhal vermittelten Text „ein winziges Detail Proust“ wiederentdeckt und sich daraufhin an eine ähnliche Passage bei Flaubert erinnert. Er spricht von „zirkularer Erinnerung“, insofern das große Werk von Marcel Proust sein zentraler Bezugspunkt ist, wie es die Briefe der Madame de Sévigné für seine Großmutter gewesen seien oder für Don Quijote die Ritterromane. Das klingt mir vertraut, es besteht kein Zweifel, hier spricht ein Hirntier und Bücherfresser vor dem Herrn glaubwürdig von den Assoziationskaskaden, die ihm jede lustvolle Lektüre verursacht. – Aber dann? Lässt Barthes unvermittelt seinen Gedanken in einer Generalisierung gipfeln, die mir völlig unsinnig erscheint: „Und eben das ist der Inter-Text: die Unmöglichkeit, außerhalb des unendlichen Textes zu leben – ob dieser Text nun Proust oder die Tageszeitung oder der Fernsehschirm ist: das Buch macht den Sinn, der Sinn macht das Leben.“ (Roland Barthes: Die Lust am Text. A. d. Frz. v. Traugott König. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974, S. 53 f.) Aber was ist das für eine plumpe Gleichmacherei? Es ist die Ignoranz des Intellektuellen vor den Quantensprüngen der technischen Entwicklung. Sein Unfalltod kommt mir insofern vor wie die gesuchte Pointe zu einem traurigen Witz.

Eichhörnchens Mühsal

Wednesday, 25. January 2012Im neuen Jahr kommt im Antiquariat Revierflaneur durchschnittlich eine Bestellung pro Tag herein. Somit ist das Bestellaufkommen wieder leicht gestiegen, seit ich mein Angebot um Taschenbücher erweitert habe. Gestern zum Beispiel habe ich eine Sammlung von rund 50 Insel-Taschenbüchern online gestellt – und schon heute am frühen Morgen ging eine Bestellung eines Titels aus diesem Konvolut ein. Ich machte ihn gleich nach dem Frühstück versandfertig und brachte die Büchersendung zum Postkasten am Anfang der Oberstraße. Kaum hatte ich den Luftpolsterumschlag durch den Schlitz geschoben, da rutschte mir das Herz in die Hose: Ich hatte vergessen, den Umschlag zu frankieren! Wie ägerlich. Die nächste (und einzige) Leerung würde laut Anzeige auf dem gelben Kasten um 15:45 Uhr stattfinden. Also blieb mir nichts andres übrig, als mich um diese Zeit auf die Lauer zu legen und abzuwarten, bis der Fahrer auf seiner Tour hier vorbeikam, um ihn zu bitten, den Umschlag nachfrankieren zu dürfen. Nun wollte ich unbedingt sichergehen, dass ich nicht zu spät kam, denn heutzutage muss man ja damit rechnen, dass die Leerung vorzeitig stattfindet, weil der vermutlich schlecht bezahlte Leiharbeiter so bald wie möglich wieder daheim sein will. Also war ich bereits um 15:15 Uhr zur Stelle. Eine geschlagene Stunde später, durchgefroren wie ich inzwischen war, wollte ich gerade aufgeben, als der Wagen endlich vorfuhr. Ein offenbar sehr unter Zeitdruck stehender Hüne mit grimmer Miene wartete gar nicht erst ab, bis ich mein Begehren vorgetragen hatte, sondern blaffte mich gleich an: „Ich darf nix rausgeben. Verboten!“ Ich blieb freundlich und erklärte ihm behutsam den Fall. Darauf der ungehaltene Mann: „Aber wie sollen wir denn Ihren Brief finden, auf die Schnelle? Ich hab keine Zeit!“ Längst hatte ich meinen Umschlag erspäht und griff danach: „Da ist er schon.“ Passende Marken hatte ich vorbereitet, eine selbstklebende 55er sowie je eine 10er und 20er zum Anlecken. Nun waren aber meine Finger dermaßen steif von der Kälte, dass ich mich ungeschickt anstellte und prompt die 55er-Marke zerriss. Ich klebte sie leidlich zusammengefügt auf den Umschlag, die beiden anderen Marken kreuz und quer daneben. Nun fürchte ich, dass die maschinelle Portoerkennung bei der Post diese seltsame Frankierung nicht durchgehen lässt und somit mein ganzer Aufwand vergeblich war. Und dies alles für einen Rechnungsbetrag von 13,35 Euro! Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen …

Durst

Tuesday, 24. January 2012Ich werde mich systematisch mit der Frage beschäftigen, was das Leben kostet. Gleich nach dem Atmen, das vorläufig noch kostenlos zu haben ist, drängt das Verlangen nach Flüssigkeit täglich danach, gestillt zu werden. Die billigste Variante wäre zweifellos ,Kraneberger‘, das kühle Nass aus der Wand. Man sagt ja, der Mensch solle täglich zwei Liter trinken. Demnach betrüge mein Jahresbedarf 730 Liter. Ein Kubikmeter Wasser kostet bei den Stadtwerken Essen aktuell 1,88 Euro. Somit müsste ich gerade einmal 1,38 Euro aufwenden, um meinen Flüssigkeitsbedarf für ein ganzes Jahr zu decken! Das hiesige Wasser stammt aus der Ruhr, einem der saubersten Flüsse Europas. Zudem wird es in Aufbereitungsanlagen gereinigt, geflockt und filtriert und abschließend noch auf biologisch wirksame Langsamsandfilter geleitet. Anschließend ist es jedenfalls gesundheitlich absolut verträglich. Ob es dem Verbraucher im Naturzustand mundet, steht freilich auf einem anderen Blatt. Viele Wassertrinker versorgen sich jedenfalls mit Mineralwasser in der Flasche. Auch ich trank bisher ein solches Wasser, das ich mir kastenweise bei einem fußläufig erreichbaren Getränkemarkt besorgte. Den über 20 Kilo schweren Kasten transportierte ich auf dem Fahrgestell unseres Handeinkaufswagens, denn bekanntlich verzichte ich auf ein motorisiertes Kraftfahrzeug. Dieser Einkauf dauert mit Hin- und Rückweg selten länger als zehn Minuten. Der Kasten à zwölf Flaschen der Marke meiner Wahl kostete bisher ohne Pfand 3,33 Euro, das entspricht knapp 0,40 Euro pro Liter. Mein Lieblingswasser kommt ganz aus der Nähe, was mir wichtig war, denn ich habe als umweltbewusster Konsument natürlich auch den Transportaufwand von der Quelle bis zur Mündung in meinen Mund im Blick. Wenn ich meinen empfohlenen Flüssigkeitsbedarf ausschließlich mit diesem Mineralwasser decken würde, müsste ich dafür somit 290 Euro pro Jahr aufbringen, das entspricht dem 210-fachen Preis des Kranwassers! Ich war schon halb auf dem Weg mir zu überlegen, ob ich mir nicht durch billige Geschmackszusätze das Leitungswasser appetitlicher machen könnte, da brachte mich eine weitere Verteuerung des Mineralwassers aus der Fassung. Der nahe gelegene Getränkemarkt hatte plötzlich geschlossen, wurde umgebaut und unter neuer Leitung neu eröffnet. Nun kostet der gleich Kasten statt 3,33 Euro stolze 3,69 Euro, das entspricht einer Preissteigerung um über zehn Prozent. Jetzt reicht’s! Ich muss Mittel und Wege finden, um aus dem konkurrenzlos billigen Leitungswasser mit geringstmöglichem Aufwand an Zeit und Geld ein Getränk herzustellen, das gesund ist und mir schmeckt.

Seine früheste Erinnerung

Monday, 23. January 2012Wenn er sich nicht täuscht, dann hatte er vor zwanzig oder dreißig Jahren noch ein paar deutliche Erinnerungen aus seiner allerfrühesten Kindheit bewahrt, also aus der Zeit, da er noch nicht einmal laufen und kaum sprechen konnte. Aber diese Bilder sind inzwischen wohl auf Nimmerwiedersehen versunken. Immerhin ein klares Bild ist ihm noch aus der Kinderwagenzeit verblieben, vielleicht nur deshalb, weil es ein Foto gibt, das eine sehr ähnliche Situation abbildet. Diese Schwarzweiß-Fotografie klebt in einem orangefarbenen, quadratischen Album, das seine Eltern liebevoll für ihren ersten und einzigen Sohn anlegten – schon bevor er überhaupt zur Welt gekommen war. Wann immer er in dem Album blätterte und jenes Foto betrachtete, rief es in ihm die Erinnerung wach, die übrigens eine durchaus unangenehme war und noch immer ist. Er sitzt angegurtet in diesem ,Sportwagen‘ im Stil der 1950er Jahre. Seine Mutter (rechts im Bild) hat gerade eine andere junge Mutter getroffen, die sie offenbar kennt. Die beiden Frauen plaudern miteinander, das Gespräch nimmt kein Ende. Er quengelt, will aus dem Wagen heraus: ,Wann gehen wir denn endlich heim?‘ Sein Kopf tut ihm weh, zudem ist ihm kalt, denn es ist wohl noch Winter. Mit dem anderen Kind kann oder will er nichts anfangen. Endlich erscheint sein Vater und befreit ihn aus seiner misslichen Lage. Im Hintergrund links ist der städtische Saalbau zu sehen, rechts am Horizont der Schornstein einer Brauerei. Das Jahr 1958 hat gerade begonnen.

Sonntag, 22. Januar 2012

Sunday, 22. January 2012In letzter Zeit kämpfe ich gegen die melancholische Idee, dass sich die private wie die öffentliche Aktualität zunehmend in Wiederholungen erschöpft. Die tragikomische Demontage des Bundespräsidenten Christian Wulff kommt mir vor wie ein fades Remake der zu Guttenberg’schen Plagiatsaffäre Anfang vorigen Jahres. Entsprechend angestaubt wirken die medialen Bemühungen, hieraus erneut einen Auflagen- und Einschaltquoten-Hype zu pressen. Dass es heuer nicht die traditionell der Aufklärung verpflichtete links-liberale Presse ist, die den Stein ins Rollen brachte, sondern ausgerechnet die BILD-Zeitung, passt ebenso zu diesem Eindruck wie manches Detail, das ich eher widerstrebend zur Kenntnis nehmen muss, keinesfalls mehr mit der lustvollen Schadenfreude vom Vorjahr, die ich mir beim Sturz des Verteidigungsministers nicht verkneifen konnte und wollte. So kam jüngst das neue Verb „wulffen“ in Umlauf, im Sinne von: „jmd. aus persönlichen Gründen mit (rechtlichen) Konsequenzen drohen“. Ich wette aber dagegen, dass es eine Chance hat, zum „Wort des Jahres“ gewählt zu werden. 2011 kam das Verb „guttenbergen“ immerhin auf Platz 7 der Vorschlagsliste, als Synonym für „abschreiben, abkupfern, plagiieren“, aber in den aktiven Wortschatz der Deutschen ist auch dieses Wort seither keineswegs aufgenommen worden, im Unterschied zu dem schließlich von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden prämierten „Stresstest“. Ach, dieser Wulff! Als er sich um das höchste Amt bewarb, sah ich seine Vita durch und stolperte über den Namen eines seiner väterlichen Förderer: Ulrich Parzany. Den habe ich als Vierzehnjähriger ein einziges Mal im Essener Weigle-Haus predigen gehört und gleich eine tiefe Abneigung entwickelt. Charisma wird dem Mann zugeschrieben. Wenn ich Parzany etwas verdanke, dann dass ich seit meiner Begegnung mit ihm gegen Charismatiker aller Art immun bin. Wenn das so weitergeht, wird 2012 ein Jahr ohne Charakter.

Nekro-Exhibitionismus

Saturday, 21. January 2012Die neuen Mittel der öffentlichen Selbstdarstellung via Weblog, YouTube, Twitter, XING, MySpace, Facebook usw. haben nicht zuletzt auch neue Möglichkeiten der unfreiwilligen Selbstbeschädigung herbeigeführt, Versuchungen zur unbedachten Autodestruktion bereitgestellt, Lockmittel ausgestreut zur leichtfertigen Präsentation nicht nur geheimer Gedanken und intimer Körperzonen, sondern auch zur Preisgabe privatester Erlebnisse, wie Geburt, Krankheit, Sterben und Tod. Eine deprimierende ärztliche Diagnose wie Krebs, Depression, Parkinson oder Aids überfordert oft nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch deren Angehörige und Freunde. Die Angst vor nötigen klinischen Untersuchungen und Eingriffen, vor dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen und Schmerzen belastet den Kranken umso mehr, als er erfahren muss, dass die Anteilnehme in seinem sozialen Umfeld bald ihre natürliche Grenze findet. Für die Gesunden geht das Leben mit seinem Ernst und seinem Spaß schließlich weiter bie bisher. Schon aus einem verständlichen Bedürfnis nach emotionaler Immunisierung gegen das dramatische Geschehen der schweren, möglicherweise todbringenden Krankheit meiden sie allzu intensive Begegnungen. Vom Kranken, gar Todgeweihten geht ein Sog in den Abgrund aus. Er „zieht runter“, wie man ganz unverblümt bekennt. In dieser Einsamkeit des Leidenden bieten sich die Social-Media-Plattformen im Internet an für ein offenherziges Bekenntnis zum eigenen Elend, für die Suche nach Gesprächspartnern, ob Leidensgefährten oder bloß Anteilnehmenden, ob im Schutze der Anonymität oder unter vollem Namen. Im Extremfall führt dies zu einer hochdramatischen Vorführung des eigenen Sterbens in Echtzeit und damit zu einem Exhibitionismus – bzw., je nach Perspektive, Voyeurismus – des Todes, wie er in dieser Direktheit noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. An dieser Stelle will ich auf das neue Phänomen bloß aufmerksam machen, ohne noch darüber reflektiert zu haben, was aus ihm für den Umgang mit Krankheit und Tod in unserer Gesellschaft folgt. Ich halte dies insbesondere deshalb für ein relevantes Thema in meinem eigenen Blog, weil ich unlängst ebenfalls von einer bösen Überraschung heimgesucht wurde und weil ich zudem sehe, dass sich auch sehr besonnene und gebildete Autoren mit ihrem Leid in die Öffentlichkeit des Web begeben.

Sonderbehandlung

Friday, 20. January 2012Am 8. Januar 1942 sandte der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich aus Prag eine Einladung an seinen Parteigenossen, den Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Martin Luther, und dreizehn weitere Herren eine Einladung zu einem Treffen in der Reichshauptstadt. Dort solle am 20. Januar, heute vor 70 Jahren, in einer Villa am Großen Wannsee eine „Besprechung mit anschließendem Frühstück“ stattfinden. Der Teilnehmer mit dem Namen des Reformators geriet später auf Abwege, als er sich an einem Putschversuch gegen seinen Vorgesetzten, den Reichsminister des Auswärtigen Joachim Rippentropp beteiligte und nach seiner Enttarnung als privilegierter Häftling im KZ Sachsenhausen landete. Nur diesem Umstand ist zu danken, dass das Besprechungsprotokoll der Wannsee-Konferenz, auf der die Ermordung aller 11.000.000 Juden in Europa beschlossen wurde, auf uns gekommen ist, da das Aktenmaterial aus Luthers Büro zur Vorbereitung des Hochverratsprozesses gegen ihn in Berlin-Lichterfelde ausgelagert worden war. Allerdings kommen selbst in diesem hochgeheimen Dokument eindeutige Begriffe wie „Tötung“, „Vernichtung“ oder „Auslöschung“ nicht vor. Die entscheidende Passage lautet so: „Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. (Siehe die Erfahrung der Geschichte.)“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 7/8; Hervorhebung von mir.) Autor dieses in seinen Folgen vielleicht schrecklichsten Textes der bisherigen Geschichte unserer Spezies war als Protokollführer übrigens der Bürokrat Adolf Eichmann. Wir kennen den Tonfall des seelenlosen Verwaltungsfachmanns und Logistikers aus seinen Verteidigungsreden, als ihm 18 Jahre später in Jerusalem der Prozess gemacht wurde. Die deutsche Sprache hat spätestens mit Sätzen wie diesen ihre Unschuld verloren. Einen weiteren muss ich noch zitieren: „Der Wunsch des Reichsmarschalls [Hermann Göring], ihm einen Entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage zu übersenden, erfordert die vorherige gemeinsame Behandlung aller an diesen Fragen unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen im Hinblick auf die Parallelisierung der Linienführung.“ (Besprechungsprotokoll der sog. Wannsee-Konferenz, S. 2; Hervorhebung von mir.) Der tarnende Begriff des Behandelns bzw. der Behandlung wird also offenbar unterschiedslos auf den Todfeind und die höchsten Instanzen des Reiches angewandt, wenn es darum geht, den eigentlichen, für die Behandelten unangenehmen Charakter dieser „Behandlung“ zu verbrämen. Im ersten Falle besteht die „Behandlung“ darin, die Juden unter möglichst gefahrvollen und strapaziösen Bedingungen im Straßenbau einzusetzen, damit ein großer Teil von ihnen dabei vor Entkräftung oder durch Krankheiten stirbt, um dann die übriggebliebenen Menschen mit Vernichtungsmitteln (Zyklon B) zu ermorden; während „Behandlung“ im zweiten Fall bedeutet, die Vorgesetzten der zuständigen Parteidienststellen und Reichsbehörden und ihr Personal seelisch-moralisch auf diesen staatlich angeordneten Massenmord einzustimmen. – Was Karl Kraus schon lange zuvor in aller Schärfe erkannt hatte, wurde hier traurige Realität und droht für alle Zukunft, sich zu wiederholen: Die schrecklichsten Taten tarnen sich hinter floskelhaften Euphemismen; wenn jene erst leicht über die Lippen kommen, dann gehen diese umso leichter von der Hand.

Er beschließt

Thursday, 19. January 2012Als er auf seinem zuletzt immer beschwerlicher und unübersichtlicher werdenden Weg einen Punkt erreicht hatte, da ihm die Kräfte schwanden und er die Orientierung verlor, beschloss er, für eine Weile zu rasten und seine lange Reise bis hierher noch einmal von Anbeginn zu überdenken. Vielleicht würde er bei dieser Rückschau eine Stelle finden, an der er in die Irre gegangen war. Vielleicht würde er aber am Ende auch zu dem Ergebnis kommen, dass alles bis ganz zuletzt seine Richtigkeit hatte; dass nämlich auch die Verirrungen und sogar das schließliche Scheitern nichts anderes bedeuteten, als die Erfüllung seines ihm beschiedenen Schicksals. So machte er sich also ein zweites Mal auf den Weg und befragte seine Erinnerung nach dem Sinn seines scheinbar schlichten und in Wahrheit doch so rätselvollen Daseins.

Blackout against SOPA!

Wednesday, 18. January 2012Der Revierflaneur schließt sich heute den weltweiten Protesten gegen den US-amerikanischen Gesetzentwurf SOPA an. Urheberrechte müssen auch im Internet geschützt bleiben, keine Frage. Aber die neuesten Bestrebungen in den USA gehen hierüber hinaus und lassen befürchten, dass die freieste Kommunikationsplattform der Welt künftig zunehmend von Zesurmaßnahmen beschnitten werden kann. Dies darf nicht wahr werden!

Brevissimo!

Tuesday, 17. January 2012Was hat nun die Entscheidung, von fünf Absätzen auf einen runterzuschalten, für mein Blog gebracht, aus meinem Blogschreiben gemacht? Wenn ein Thema, ein Gegenstand, ein Vorwand eine gewisse Ausführlichkeit erheischt, dann taucht das Ende vom Lied in den Untergrund, liegt irgendwo weit unterhalb der südlichen Monitorbegrenzung, sozusagen unter der Tischplatte. Scroll-scroll! Na, und? Allen Ernstes meldete sich jüngst eine Leserin und klagte über die Strapaze, für ihre Augen keine Leerzeilen mehr zum Verweilen angeboten zu bekommen. Ich muss schon sehr bitten! Durch das Halten der Strg-Taste und mehrfache Betätigung des +-Zeichens im Nummernblock rechts kann sie doch den Text auf dem Schirm in so augenfreundlich bemessene und leicht verdauliche Einheiten portionieren, dass niemals die Gefahr besteht, in der Zeile zu verrutschen oder sonstwie ins Stolpern zu kommen. Überhaupt sind solche Leserwünsche eine Zumutung! Wer käme auf den Gedanken, von einem Maler zu fordern, er möge kleinere Bilder malen, oder doch wenigstens nicht so detailreiche, weil man diese Riesenschinken ja gar nicht auf einen Blick erfassen könne? Wobei ich andererseits durchaus um Konzentration bemüht bin. Ständig streiche und streiche ich meine Entwürfe zusammen. Mit meinen Hobelspänen würde mancher Schreiber dürre Anekdoten zu Romanen ausstopfen. Und das war’s auch schon wieder für heute.

Mohr und General

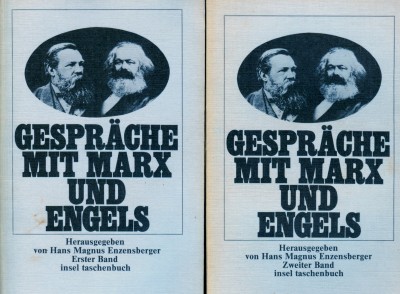

Monday, 16. January 2012Dieses Buch ist sogar im Wilpert-Gühring gelistet, dem Handbuch des Antiquars, das die Erstausgaben deutscher Dichtung verzeichnet und somit als Prüfstein dafür gilt, ob ein Buch wirklich als „EA“ angeboten werden kann und damit ein deutlich höherer Preis verlangt werden darf, als für alle späteren Auflagen des gleichen Titels. Allerdings haftet meinem Exemplar ein kleiner Fehler an, insofern es sich nur um die Taschenbuch-Ausgabe in zwei Bänden handelt, die zwar gleichzeitig mit der gebundenen Ausgabe herauskam, aber vermutlich für EA-Sammler nicht in Betracht kommt. Die Rede ist von der wundervollen Montage Gespräche mit Marx und Engels, die Hans Magnus Enzensberger 1973 für den Insel-Verlag zusammengestellt hat. Auf rund 700 Seiten versammelt das Werk Berichte von Augenzeugen, die den Theoretikern des wissenschaftlichen Sozialismus und Mitbegründern der „Internationale“ persönlich begegnet sind – und zwar in sehr unterschiedlicher Beziehung: als Freunde oder Feinde, Familienmitglieder oder Polizeispitzel, Genossen oder Abtrünnige. Dies Buch liest sich sehr lebendig und vermittelt gerade in seiner Widersprüchlichkeit einen ungleich glaubwürdigeren Eindruck von den Personen als die bekannten hagiographisch angelegten Lebensbeschreibungen. Im Anhang lässt Enzensberger dann noch Marx und Engels selbst zu Worte kommen, nämlich in einem „Injurien- und Elogenregister“, in dem er ein alphabetisches Namenverzeichnis der wichtigsten Gewährsleute seiner Montage mit den Äußerungen versieht, die Marx und Engels über diese von sich gaben. (Ich erinnere mich noch gut, dass der Schwall von Beschimpfungen, den die beiden über Bakunin ergießen, nicht wenig dazu beigetragen hat, mich fortan für den Anarchismus zu erwärmen.) – Im Wilpert-Gühring (2. Aufl.) findet man das Buch übrigens unterm Stichwort Enzensberger als Nr. 24.

Deutschland, hilf!

Sunday, 15. January 2012Man darf niemals aufgeben. „Ich habe soeben erstmals den Namen Ihrer Hilfsorganisation gelesen (auf einem Werbeplakat an einer Straßenbahnhaltestelle in Essen). Sehr stört mich daran, dass in Ihrem Namen ein Rechtschreibfehler unterlaufen ist. Das Wort ,helfen‘ ist ein Verb und muss darum kleingeschrieben werden, außer am Anfang des Satzes. Es heißt also richtig: ,Aktion Deutschland hilft‘. Wie erklären Sie diesen Fehler, durch den vor allem Kindern und Deutsch lernenden Ausländern ein schlechtes Vorbild gegeben wird, bei einer solch renommierten und wirkungsvollen Organisation? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort und würde mich freuen, wenn Sie meine Anregung aufgreifen und den falsch geschriebenen Namen bald korrigieren würden.“ (Anfrage per Online-Formular abgeschickt am heutigen Tage um 19:00 Uhr.)

Rote Giftquallen

Saturday, 14. January 2012(Bild wegen ungeklärter Rechte entfernt)