Archive for March, 2009

Protected: Crisis?

Sunday, 29. March 2009Krieg dem Kriege (III)

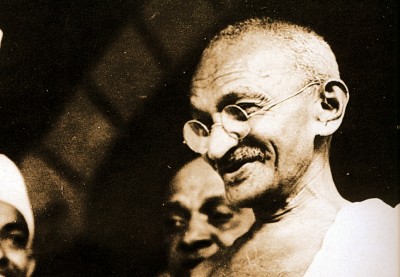

Saturday, 28. March 2009Zu Beginn des Monats war ich auf die eben erschienene deutsche Übersetzung von Nicholson Bakers Human Smoke aufmerksam geworden, eine Montage aus Zitaten zur Vorgeschichte und zum Verlauf des Zweiten Weltkriegs, von August 1892 bis zum 31. Dezember 1941, mit der der amerikanische Romancier aus der vorgeblichen Neutralität des Archivars seinen bitteren Beitrag zum Pazifismus leisten will in einer Zeit, in der wir vom ewigen Frieden vielleicht weiter entfernt sind als je zuvor.

Mittlerweile habe ich die ersten 150 der insgesamt 500 Textseiten gelesen und kann mir vielleicht ein vorläufiges, vorsichtiges Urteil erlauben. (100 weitere Seiten entfallen auf die Quellennachweise und das Personen- und Sachregister.) Wohl noch nach jedem Krieg hat man die allgemeine Frage, wie er hat entstehen können, auf die speziellere verengt, welcher der kriegführenden Parteien die Schuld an seinem Ausbruch anzulasten sei. In aller Regel ziehen die Besiegten hierbei den Kürzeren, denn die Sieger haben mit dem Krieg auch die Vorherrschaft über die Geschichtsschreibung gewonnen.

Wenn ich Baker richtig verstehe, will er das ewige bipolare Einerlei von Täter und Opfer, Angreifer und Verteidiger, Sieger und Besiegtem überwinden, indem er eine dritte Stimme wieder ins Spiel bringt, die in dieser Deutlichkeit erstmals im 20. Jahrhundert vernehmbar war: die des Pazifismus, jenes radikalen Humanismus über alle Staatengrenzen und ideologischen Gegensätze hinweg, dessen vielleicht bekannteste Parteigänger Bertha von Suttner, Mahatma Gandhi und Aldous Huxley waren.

Das Buch ist bei seinem Erscheinen in Großbritannien und den USA im vergangenen Jahr von der Kritik mehrheitlich verrissen worden. Dem Autor wurde unterstellt, dass er mit seinem blauäugigen Pazifismus jene Appeasement-Politik zu rehabilitieren suche, die doch gerade 1938 gegenüber Adolf Hitler de facto gescheitert und damit für alle Zukunft diskreditiert sei. Dabei ist Nicholson Bakers Hinweis doch zunächst einmal sehr ernst zu nehmen, dass die demokratischen Staaten der westlichen Welt ihre Kriegsbeteiligungen nach 1945 allesamt mit dem Verweis auf das Verhängnis einer Nachgiebigkeit à la Appeasement gerechtfertigt haben und dass dieses reflexartig vorgebrachte Argument mittlerweile auch zum Führen von Offensivkriegen taugt, wie zuletzt gegen Saddam Hussein. Selbst wenn die Schlüsse, die die Zitate in Menschenrauch nahelegen, falsch sein sollten, weil sie durch eine selektive und manipulative Zusammenstellung suggeriert werden, so ist doch gegen die gute Absicht nichts einzuwenden, dieses große Thema „Appeasement vs. Präventivkrieg” noch einmal etwas gründlicher und voraussetzungsloser in den Blick zu nehmen, als dies zuletzt üblicherweise geschah.

Einerlei, ob ich Bakers Thesen, so sich solche denn überhaupt eindeutig ausmachen lassen, zuletzt folgen werde oder nicht – ein Lob muss ich dem Buch schon jetzt spenden: Es verdeutlicht, dass wir es uns zu leicht machen, wenn wir glauben, 1 + 1 = Krieg sei eine zuverlässige Gleichung zur Erklärung und Begründung des Massengemetzels.

Stubenbrand

Friday, 27. March 2009Neulich traf ich eine alte Bekannte, die mir von einem schweren Schicksalsschlag berichtete. Sie hatte bei einem Brand ihrer Wohnung buchstäblich alles verloren. Oder, wie sie es ausdrückte: „Alles bis auf mein Leben, die paar Sachen, die ich auf dem Leib trug – und mein Auto, mit dem ich gerade unterwegs war, als sich der Kurzschluss ereignete.” Ich wollte gerade weit ausholen und sie in phantasievoller Detailfreude bedauern, denn ich erinnerte mich sofort an eine Vielzahl beneidenswert schöner Dinge in ihrem Haushalt, an eine Standuhr etwa, ein Erbstück vom Urgroßvater mütterlicherseits, oder an eine Erstausgabe von Koeppens Tauben im Gras, mit einer sehr ungewöhnlichen Widmung des Autors. „Du wirst lachen”, fiel sie mir ins Wort, „aber ich bin schon längst darüber hinweg. Und ich habe mich lange nicht mehr so frei und unbeschwert, so voller Tatendrang und Lebenslust gefühlt wie in den letzten Wochen. Es ist wie ein radikaler Neubeginn, die ganz große Chance, meinen Alltag von Grund auf neu zu ordnen.”

Ein paar Tage später besuchte ich sie in ihrem neuen Heim, einer kleinen Wohnung unterm Dach eines Altbaus, sehr hell, sehr still – und sehr leer. Ein Bett, ein Tisch, zwei Stühle, ein schmaler Spind; in der winzigen Küche ein Gasherd, ein Waschbecken, eine Art Anrichte und der unentbehrliche Kühlschrank, der allerdings etwas aus dem Rahmen fiel. „Den hatte ich kurz vor der Katastrophe neu bestellt und er war glücklicherweise noch nicht geliefert worden. Der Rest ist, wie du siehst, gebrauchter Kram, von Freunden, vom Flohmarkt und vom Sperrmüll.” Erstaunlicherweise schien mir das Dachstübchen geräumiger als die frühere, vergleichsweise geradezu weitläufige Wohnung meiner Bekannten, in der man ständig auf der Hut sein musste, nicht über eins ihrer ausgesucht dekorativen und gewiss wertvollen Möbelstücke zu stolpern.

Ich wurde zwar im weiteren Verlauf unserer Unterhaltung den Verdacht nicht ganz los, dass sie sich mit ihrem Bekenntnis zu diesem geradezu mönchischen neuen Dasein über den Schmerz des Verlustes hinwegtrösten wollte. Andererseits war nicht zu leugnen, dass ich sie lange nicht mehr so aufgeräumt und ausgeglichen erlebt hatte wie an diesem Abend. Und unser Gespräch war erstaunlich „konzis”, wenn das das richtige Wort ist; man könnte vielleicht auch sagen: „unabgelenkt”. Ich trank dazu ein Glas Wasser aus dem Kran, was mir als sehr passend erschien.

Ein paar Tage nach diesem eindrucksvollen Antrittsbesuch in der neuen Wohnung meiner Bekannten stürzte mein Rechner ab. Auch dies war in gewisser Weise ein „Stubenbrand”, bei dem allerlei überflüssige „Einrichtungsgegenstände” unwiederbringlich verloren gingen: Textdateien, E-Mails, Adressen und manches mehr. Nach dem ersten Schreck nahm auch ich diese unfreiwillige Entrümpelung meines virtuellen Arbeitszimmers als eine willkommene Gelegenheit an, mein Tagwerk völlig neu einzurichten. Das hat mich knapp zwei Wochen gekostet, in denen ich nahezu mit nichts anderem beschäftigt war.

Die neue Übersichtlichkeit auf Festplatte und Monitor bewirkt durchaus eine erfreuliche Klarheit der Gedanken. Mit dem alten Archiv sind auch seine Ordnungssysteme auf Nimmerwiedersehen versunken und ich kann mir jetzt ganz neue ausdenken, die die zu spät erkannten Schwächen der alten vermeiden. Heute, um nur ein Beispiel zu nennen, lege ich mir gerade neue „Lesezeichen” in meinem Internet-Browser an. Im Ordner „Medien” etwa hatte ich vor dem Absturz die Links zu mindestens 50 Online-Auftritten nationaler und internationaler Zeitungen abgelegt, von der WAZ bis zur New York Post. Völlig überflüssig! Jetzt habe ich mich auf ein knappes Dutzend beschränkt. Ich ahne allerdings, dass in ein paar Jahren der schleichende Wildwuchs diese wohltuende Übersichtlichkeit wieder zunichte gemacht haben wird. Aber dann wird vermutlich, hoffentlich wieder ein Kurzschluss im System für Tabula rasa sorgen.

8° 22′ N 62° 39′ W

Thursday, 26. March 2009A: »Erschrick bitte nicht. Ich bin es! Erkennst du meine Stimme noch?« – B: »A? Nein! Ich glaube es nicht!« – A: »Doch, ganz richtig, ich bin es. Ich bin ganz zufällig in der Stadt, hab geschäftlich hier zu tun, du weißt, was ich meine. Vermutlich ist es eine sehr schlechte Idee gewesen, dich anzurufen. Verzeih mir, ich …« – B: »Nein, bitte! Leg nicht auf. Ich denke gerade in letzter Zeit wieder ständig an dich. Du musst wissen, dass ich sehr krank bin.« – A: »Das tut mir leid.« – B: »Du musst mich nicht bedauern, jeder bekommt, was er verdient. Aber ich würde dich so gern sehn. Wo bist du jetzt?« – A: »Daraus kann nichts werden. Ich hocke in einem schäbigen kleinen Hotel am anderen Ende der Stadt und warte auf meinen Geschäftsfreund, der mich spätestens in einer halben Stunde abholen wird. Anschließend muss ich Venezuela so schnell wie möglich verlassen, wie du dir denken kannst.« – B: »Dann ist es wirklich grausam, dass du mich angerufen hast.« – A: »Ich konnte nicht widerstehen.« – B: »Was soll ich nun davon halten?« – A: »Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, weil ich dir eine Frage stellen muss.« – B: »Bin nicht eher ich diejenige, die das Recht hat, Fragen zu stellen? Nicht nur eine, sondern viele Fragen.« – A: »Ich kann dir deinen Zorn nachfühlen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Es ist lange her und wir sollten es ruhen lassen. Meine Frage betrifft übrigens auch gar nicht die Vergangenheit.« – B: »Es ist lange her, ja, vielleicht nach dem Kalender und bestimmt für dich. Für mich ist es aber, als wäre es gestern gewesen. Für mich sind die Uhren in jener Nacht stehengeblieben, als du …« A: »Still! Sei still, sonst muss ich auflegen.« – B: »Schon gut.« – A: »Was ist das übrigens für ein kleiner Dicker, der dich an den Wochenenden regelmäßig besucht?« – B: »Du bist doch ein verfluchter… Du hast mich bespitzeln lassen.« – A: »Ich muss eben gewisse Vorkehrungen treffen, wie du weißt. Meine Neugier ist rein professionell.« – B: »Der ,kleine Dicke‘, wie du Y nennst, ist ein entfernter Verwandter, der lange in Europa gelebt hat. Ein Seelenarzt. Er besucht mich als guter Freund und Therapeut. Wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich längst in den Guri gesprungen. War das deine Frage?« – A: »Nein. « – B: »Was dann?« – A: »Entschuldige mich einen Moment, bitte.« – B: »Was ist denn jetzt?« – A: »Ich bin sofort wieder da.«

A: »Da bin ich wieder.« – B: »Ist dein ,Geschäftsfreund’ eingetroffen?« – A: »Nein, ich habe nur die Vorhänge zugezogen, damit ich Licht machen kann. Es dämmert bereits.« – B: »Ja, das weiß ich. Aber ich liebe die Dunkelheit, seit ich das Leben hassen gelernt habe.« – A: »Ganz die alte B: Neigung zur Übertreibung. Melodramatische Zustände. Suizidale Phantasien. Oder wie nennt dein Freund, der Seelenarzt, dergleichen?« – B: »Jetzt hör mir mal gut zu, mein Lieber: Ich verspüre nicht die geringste Neigung, mir deine ebenso taktlosen wie unverschämten Spötteleien über meinen gesundheitlichen Zustand anzuhören. Wenn ich noch nicht aufgelegt habe, dann allein deshalb, weil …« – A: »Weil was?« – B: »Ach, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil ich neugierig bin und gerade nichts Besseres zu tun habe.« – A: »Apropos: Was tust du denn eigentlich so? Ich meine: Wovon lebst du?« – B: »Das ist wieder ein Thema, über das ich nicht mit dir zu sprechen gedenke.« – A: »Schade. Ich habe mich jedenfalls etwas gewundert, dass du nicht mehr untervermietest. Ganz mutterseelenallein in diesem riesigen Haus, das ist doch etwas verwunderlich, findest du nicht? Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren zu meiner Zeit die Untermieter deine einzige Erwerbsquelle, wenn man mal davon absieht, dass du nebenher noch …« – B: »Schweig!« – A: »Schon gut. Lassen wir die Vergangenheit ruhen.« – B: »Eben. Willst du mir nicht endlich deine Frage stellen? Deine die Gegenwart betreffende Frage?« – A: »Was glaubst du?« – B: »Was weiß denn ich, was du mich fragen willst. Wir haben uns seit … lass mich rechnen … bestimmt seit achtzehn Jahren nicht mehr gesehen, nichts voneinander gehört. Woher soll ich also wissen, was du mich fragen willst? Ich war gerade auf dem besten Weg, dich endlich zu vergessen. Und jetzt stell sie endlich, deine gottverdammte Frage!«

A: »Ich habe sie doch schon gestellt: Was glaubst du?« – B: »Ach, nein! Du willst mit mir über Glaubensfragen diskutieren? Ausgerechnet du? Vermutlich hast du noch gestern bei einem deiner Flittchen gelegen; und heute schneidest du einem wildfremden Menschen für ein paar lausige Bolívares die Kehle durch. Zwischendurch aber kommt dir in den Sinn, die gute alte A anzurufen und mit ihr ein gepflegtes Telefongespräch über religiöse Themen zu führen. Sag mal: Hast du sie noch alle?« – A: »Die Frage ist mir ganz ernst.« – B: »Na, schön. Aber warum stellst du sie ausgerechnet mir? Auch wenn es lange her ist, müsstest du dich doch noch gut daran erinnern, dass ich mit dem lieben Gott und der unsterblichen Seele und der Wahl zwischen Himmel und Hölle rein gar nichts anfangen kann.« – A: »Das war vor zwanzig Jahren so, ich weiß. Aber es könnte sich ja mittlerweile geändert haben.« – B: »Wie kommst du darauf? Hast du auch meine geheimsten Gedanken ausspionieren lassen? Hast du mir Hellseher vor die Haustür gestellt?« – A: »Mach dich nicht lustig.« – B: »Ich habe vielmehr den Eindruck, dass du dich über mich lustig machen willst.« – A: »Weit gefehlt.« – B: »Ach A, hättest du doch nicht angerufen!«

A: »Willst du meine Frage nun beantworten? Die Zeit läuft uns davon.« – B: »Ja!« – A: »Was, ,ja‘?« – B: »Meine Einstellung hat sich geändert.«

A: »Ich dachte es mir.« – B: »Du dachtest es dir. Warum?« – A: »Es hat nie zu dir gepasst.« – B: »Was?« – A: »Na, der Unglaube. Nenne es, wie du willst.« – B: »Ich glaube nicht, dass du auch nur von ferne einen Begriff davon hast, was ich meine, wenn ich zugebe, dass sich meine Haltung in diesen Dingen geändert hat. Weil du nämlich damals meine ganz andere Auffassung ebenfalls völlig missverstanden hast.« – A: »Mag sein.« – B: »Glaub mir, es ist so. – Eines kann ich aber nicht begreifen.« – A: »Nämlich?« – B: »Warum ausgerechnet dieses Thema dich so sehr beschäftigt, dass …« – A: »Ich habe eben ein paar Erfahrungen gemacht.« – B: »Willst du mir davon erzählen?« – A: »Vielleicht später einmal. Jetzt muss ich Schluss machen. Leb wohl, einstweilen.« – B: »Warte noch! Ich muss dich … hallo?«

Ein Jahr …

Wednesday, 25. March 2009… ist es nun schon wieder her, dass ich diesen Schreibversuch mit einem Text über meine ersten Online-Schach-Erfahrungen gestartet habe. Nahezu täglich ist seither ein fünf Absätze langer Beitrag von mir unter dieser Adresse erschienen. In den seltenen Fällen, da dies nicht geschah, am 16. Dezember, 8. und 9. März, waren es ausschließlich technische Schwierigkeiten, die die Publikation verhinderten.

„Täglich erscheint ein Beitrag mit jeweils fünf Absätzen, in seltenen Fällen erfolgt die Publikation eines Beitrags mit einem Tag Verzögerung.” So lautet die Verpflichtung, die ich mir freiwillig auferlegt und im Impressum definiert habe. Diese möglicherweise etwas zwanghaft anmutende Regel hat natürlich ihren guten Grund. Verfolgt man die Entwicklungsgeschichte von Weblogs jeglicher Couleur, ist nämlich folgendes Muster überaus verbreitet. Die Neulinge starten mit den besten Absichten, es sprudelt geradezu aus ihnen heraus, sie publizieren anfangs mehrere Artikel pro Tag, kommen dann aber aus der Puste, die Abstände zwischen den Beiträgen werden immer größer und schließlich versiegt die Quelle ihrer Eingebungen ganz, ihre Kräfte erlahmen und sie bleiben auf der Strecke. Das Netz ist so in wenigen Jahren zu einem gigantischen Weblog-Friedhof geworden. Allerdings fristen die unzähligen Gräber dieses virtuellen Gottesackers ein Schattendasein abseits der öffentlichen Wahrnehmung, denn es gibt keine Wegweiser, die auf sie verweisen, keine Wege, die zu ihnen hinführen würden.

Mit meiner Selbstverpflichtung wollte ich mir immerhin die Peinlichkeit ersparen, mit stolzgeschwellter Brust als Marathonläufer an den Start zu gehen, um hundert Meter später mit hängender Zunge zugeben zu müssen, dass ich besser gleich als Sprinter angetreten wäre. Das dürfte mir wohl gelungen sein. Eine andere Frage ist freilich, ob die Texte ein einigermaßen gleichbleibendes Niveau halten konnten. Das eher nicht. Wie sollte ich jederzeit vermeiden können, dass sich der eine oder andere Tiefausläufer meines Stimmungsklimas in meinem Geschreibsel niederschlägt? Bin ja schließlich auch nur ‘n Mensch!

Die Versuchung war daher zuletzt keine kleine, bei einer Art „Frühjahrsputz” eine Anzahl schwächerer Elaborate aus dem Vorratsspeicher zu eliminieren, was ja in dieser schönen neuen Datenwelt herrlich einfach ist, rückstands- und geräuschlos per Mausklick. Nun bin ich aber leider ein ausgesprochener Sammler und werfe so schnell nichts weg, ganz gleich, ob es sich um fremde Briefe, schlechte Bücher oder eigene Texte handelt. Erst wenn die Schubladen, Regale, Schränke, Kisten und Keller aus allen Nähten platzen, kann ich mich dazu durchringen, Ballast abzuwerfen. Auch der Speicherplatz, den ich bei meinem Webhoster gemietet habe, ist natürlich begrenzt. Aber ich habe von den 2.500 MB, die mir dort zur Verfügung stehen und für die ich monatlich 8,90 € bezahle, gerade einmal acht Prozent genutzt. Warum also entrümpeln, wenn der weitaus größte Teil der Lagerhalle leer steht?

Ich mache also weiter wie bisher. Erklärungsbedürftig bliebe insofern nur noch mein langes Schweigen in den letzten zwölf Tagen. Was soll ich sagen? Dass ich Urlaub gemacht habe? Dass ich mich einer gesundheitlichen Generalinspektion unterziehen musste? Dass ich ein hartnäckiges RSI-Syndrom auskurieren musste? Schön wär’s ja, wenn diese zwölf Tage so leicht zu erklären wären, doch ist der Grund [s. Titelbild], am Rande der Legalität, ein überaus komplexer, für gewöhnliche Sterbliche völlig unverständlicher, für ungewöhnliche Sterbliche unter Umständen sogar gefährlicher – und muss darum hier mit vornehmem Schweigen übergangen werden. Da sich dergleichen aber rein theoretisch jederzeit wiederholen kann, habe ich im diesbezüglichen Absatz des Impressums eine kleine Ergänzung vorgenommen.

Glücklos (II)

Thursday, 12. March 2009So was kommt dabei heraus, wenn man einen ehemaligen Kulturstaatssekretär damit beauftragt, den Interviewer zu spielen. Dabei sollte doch eigentlich eine renommierte Wochenzeitung wie die ZEIT wissen, dass die Kunst des Interviewens kein hemdsärmelig zu bewerkstelligendes Nebengeschäft für jeden hergelaufenen Politiker und Schreiberling ist, mag er es zu noch so großer Prominenz und Macht gebracht haben.

Da stellt dieser Michael Naumann tatsächlich und ungelogen die dümmste und hohlste aller Interviewer-Fragen – und zwar keinem Geringeren als Philip Roth, dem von ihm hoch favorisierten Nobelpreis-Kandidaten: „Sind Sie glücklich, Mr. Roth?” (Wer es nicht glauben mag, kann es hier nachlesen: Die Zeit der neuen Ernsthaftigkeit. Ein Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller Philip Roth über das Alter, den Antiamerikanismus und sein Leben in den Büchern; in: Die Zeit Nr. 6 v. 29. Januar 2009, S. 48.)

Und was antwortet Mr. Roth? „Ich frage mich nicht, wer oder was ich bin. Ich bin derjenige, der an diesen und mit diesen Büchern arbeitet. Schreiben ist nicht identisch mit Selbstfindung. Es gleicht mehr der Arbeit an einem Objekt, das aus Charakteren, Handlungen und Wörtern gemacht ist. Ich arbeite die ganze Zeit.” Das antwortet Mr. Roth nicht etwa auf Fragen danach, was er sich selbst fragt oder wer er ist oder was das Schreiben für ihn bedeutet oder was er die ganze Zeit über tut, wenngleich jede einzelne dieser Fragen längst nicht so bescheuert gewesen wäre wie die von Herrn Naumann gestellte. Entweder hat Mr. Roth gar nicht gehört bzw. verstanden, was Herr Naumann von ihm wissen wollte; oder dessen Frage hat ihn dermaßen perplex gemacht, dass er daraufhin nur noch völligen Unsinn zum Besten geben konnte.

Doch Herr Naumann lässt nicht locker. „ZEIT: Aber sind Sie glücklich? ROTH: Das frage ich mich niemals. ZEIT: Warum nicht? ROTH: Weil es mich nicht interessiert. Ich frage mich nur: Geht es voran mit der Arbeit? Und wenn ich an einem Buch sitze, bin ich lebendig. Ich wache morgens auf und will sofort an die Arbeit. Die schlimmste Zeit ist diejenige zwischen zwei Büchern. Dann weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich gehe in drei Museen, und dann ist das erledigt. Aber was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Ich bin einfach zum Schreiben da, und wenn ich nicht schreibe, komme ich mir vor wie ein Wagen, dessen Räder im Schnee durchdrehen.”

Jetzt wissen wir’s. Es wäre keine gute Idee, den Nobelpreis für Literatur an Mr. Philip Roth zu vergeben, denn damit würde man ihn kaum glücklich machen. Und selbst wenn man ihn glücklich machte, würde er dies vermutlich gar nicht merken, denn er fragt sich nach eigenem Bekenntnis ja niemals, ob er glücklich ist. Es interessiert ihn nicht. Und die Reise nach Stockholm würde ihn nur von der einzigen Beschäftigung abhalten, die ihn wirklich interessiert. Insofern ist es natürlich kompletter Humbug, wenn man in einem nicht namentlich gezeichneten Intro zu dem ZEIT-Interview (S. 47) liest: „Wahrscheinlich ist kein Schriftsteller so oft als Kandidat für den Nobelpreis genannt worden – eine jährliche Folter, die er wahrlich nicht verdient hat. Die Schwedische Akademie sollte sie durch eine rasche Vergabe beenden.” Da steht tatsächlich „Folter”. Ich fasse es nicht.

Der kleine Stowasser

Thursday, 12. March 2009Manche Autoren und Herausgeber waren mit ihren Nachschlagewerken so erfolgreich, dass ihr Familienname mit den Jahren zum Markenzeichen geworden ist und in seltenen Fällen gar für eine ganze Gattung steht. So steht Baedeker geradezu als Synonym für Reiseführer, Brockhaus für Lexika, Duden für deutsche Wörterbücher, Diercke für den Schulatlas – oder eben der Stowasser fürs Schulwörterbuch im Fach Latein. Erstmals im Jahre 1894 von dem Wiener Gymnasiallehrer Joseph Maria Stowasser in den Verlagen von Georg Freytag (Leipzig) und Friedrich Tempsky (Prag und Wien) herausgegeben, erschien es seither in regelmäßigen Neubearbeitungen als das Standardwerk seiner Art. So ist der Kleine Stowasser bis heute jedem „alten Lateiner” und jedem jungen Pennäler ein Begriff und nach wie vor auf dem Weg zum Großen Latinum ein stets zuverlässiger Begleiter.

Habe ich da nicht einen schönen Werbetext zusammenfabuliert? Dabei bedürfen Bücher wie die zuletzt genannten ja gar keiner Reklame. Ihre Anschaffung wird den Schülern traditionell zwangsweise auferlegt, und Bücher, die man erwerben muss, sind in aller Regel selbst dann unbeliebt, wenn die Kosten dank Lernmittelfreiheit der Staat übernimmt. Zudem war das Erlernen einer „toten” Sprache wie Latein noch nie sonderlich populär. Und wenn ich mir mein Exemplar des Kleinen Stowasser aus dem Jahr 1968 ansehe, so war dieses Buch schon rein äußerlich kaum dazu angetan, die Abneigung gegen dieses schrecklich verstaubte Schulfach zu mildern. Die deutschen Wörter waren damals noch in Fraktur gesetzt, um sie von den lateinischen deutlich abzuheben. Was für die Schüler vor dem Zweiten Weltkrieg eine Erleichterung bei der Handhabung des Wörterverzeichnisses gewesen sein mag, war für uns eine zusätzliche Schikane, denn diese sonderbare Druckschrift, bei der man zum Beispiel z und g leicht verwechseln konnte und es zwei verschiedene s gab, von denen das eine wie f aussah, las man sonst nirgendwo mehr.

Seit Ende der 1970er-Jahre setzte sich dann sogar in diesem altehrwürdigen Schulbuchverlag allmählich ein fortschrittlicher Geist durch. Unter der Gesamtredaktion von Hubert Reitterer und Wilfried Winkler erschien 1979 ein völlig neu bearbeiteter Kleiner Stowasser, erstmals ohne Frakturschrift. (Seither sind lateinische Wörter im Stowasser in Antiqua und deutsche in Grotesk gesetzt.) Und weitere 15 Jahre später hatte sogar ein kreativer Kopf in der Werbeabteilung des Verlags den originellen Einfall, den österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), einen entfernten Verwandten des Altphilologen Stowasser, mit der Gestaltung des Einbandes [s. Titelbild] zu beauftragen, nachdem das kauzige Multitalent schon 1989 durch eine Sonderausgabe der Brockhaus-Enzyklopädie als Buchkünstler hervorgetreten war. (Seinen Künstlernamen leitete Hundertwasser vom russischen Wort sto ab, das „hundert” bedeutet.)

Ich beneide die heutigen Schüler um dieses wunderschöne Wörterbuch, in dem ich stundenlang blättern und schmökern könnte, allein schon, weil es mir Spaß macht, versteckte Wurzeln nur scheinbar ursprünglich deutscher Wörter im Lateinischen zu entdecken. Ich bin mit einem mittelprächtigen Kleinen Latinum vom Gymnasium abgegangen und daher heute leider nicht in der Lage, die Oden des Horaz im Original zu lesen. Aber obwohl ich das deutsche Sprichwort vom Hans kenne, der nimmermehr lernt, was er als Hänschen nicht gelernt hat, will ich mich mit meinen zahlreichen Bildungsbeschränkungen nicht abfinden. Mein jüngster Sohn hat Nachhilfe in Latein nötig. Mal sehen, wie weit ich ihm helfen kann.

Stowasser. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch von J. M. Stowasser, M. Petschenig u. F. Skutsch. Gesamtredaktion: Fritz Lošek. München: Oldenbourg Schulbuchverlag, 2006. – XXXIV & 574 S., 17,0 x 24,0 cm, Leinwand, Fadenheftung. – Originalpreis: 24,95 €.

Gitta Sereny: Am Abgrund

Tuesday, 10. March 2009Seit langer Zeit schon hat mich kein Buch mehr so aus der Bahn geworfen wie dieses. Ich mag es eigentlich niemandem zur Lektüre empfehlen; die Verantwortung für die Spuren, die sie hinterlässt, möchte ich nicht tragen. Aber noch mehr belastet mich die Vorstellung, dass dieses Buch auf Leser treffen könnte, die ihm mit Gleichgültigkeit begegnen. Schließlich weiß ich, welche Formen seelischer Verarmung möglich sind, welche Fälle von Abstumpfung unbehandelt vor sich hin vegetieren. Übrigens ist schon die Editionsgeschichte dieses Buches geeignet zu verstören. Nach seinem Erscheinen im englischen Original vergingen mehr als sechs Jahre, bis es auch in einer deutschsprachigen Fassung vorlag – nachdem es, wie die Autorin in ihrer Danksagung eingangs lakonisch bemerkt, „bereits in allen anderen westlichen Sprachen veröffentlicht” worden war. Gitta Sereny, Tochter eines Ungarn und einer Deutschen, hatte zwar ihre Kindheit und frühe Jugend in Wien verbracht, lebte aber seit mehr als vier Jahrzehnten nicht mehr im deutschen Sprachraum. Der Ullstein-Verlag hätte gut daran getan, Into That Darkness von einem professionellen Übersetzer ins Deutsche übertragen zu lassen, statt diese Aufgabe der Autorin zu überlassen. So gibt es manche Holprigkeiten in der deutschen Erstausgabe von 1979. Für die überarbeitete Neuausgabe beim Piper-Verlag, aus dem Jahr 1995, wurde Helmut Röhrling als Übersetzer gewonnen. Beide Ausgaben sind seit vielen Jahren vergriffen und auch antiquarisch nicht immer leicht zu beschaffen.

Ausgangspunkt von Serenys „Gewissensforschung”, wie sie das Buch im Untertitel nennt, ist die Lebensgeschichte des Kommandanten der Vernichtungslager Sobibor und Treblinka, Franz Stangl (1908-1971). Sie hatte im April und Juli 1971 Gelegenheit, mit Stangl in Düsseldorf zahlreiche Gespräche zu führen, wo dieser in Untersuchungshaft saß und auf das Ergebnis seiner Revision gegen das Urteil wartete, das über ihn verhängt worden war: lebenslange Haft wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes an mindestens 400.000 Juden. Zudem hat sie viele weitere Gespräche mit Zeitzeugen, Opfern und Tätern und deren Angehörigen geführt. Sie hat die Orte des grauenvollen Geschehens in Polen aufgesucht und umfangreiches Quellenstudium betrieben. Es ist, bei allem Unglück, das wie Pech an diesem Thema klebt, doch ein seltener Glücksfall, fast so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit, dass dieser infernalische Stoff in Gitta Sereny seine gleichermaßen akribische wie sensible Meisterin gefunden hat.

Der Sommer 1943 hätte so schön sein können, auch in dem kleinen Dorf Treblinka im Osten Polens. „Aber Sie müssen sich einmal vorstellen, was es für uns bedeutete, hier zu leben.” Der darum bittet, ist Francizek Zabecki, zur Zeit des Gesprächs 65 Jahre alt, früher Mitglied der polnischen Untergrundarmee und Vorsteher des Ortsbahnhofs von Treblinka. „Jeden Tag, ganz früh am Morgen diese Stunden des Entsetzens, wenn die Züge ankamen, und die ganze Zeit – schon nach den ersten Tagen – dieser Geruch – diese dunkle neblige Wolke, die über uns hing, die den Himmel in diesem heißen und schönen Sommer bedeckte, sogar an den herrlichsten Tagen – nicht eine Regenwolke, die Erlösung von der Hitze versprach, sondern eine schweflige Dunkelheit, die diesen pestartigen Gestank in sich trug. – Ganz zu Anfang gab es eine Periode, während der meine Frau überhaupt nichts mehr tun konnte. Sie konnte den Haushalt nicht mehr versorgen, sie konnte nicht kochen, sie konnte nicht mit den Jungen spielen, sie konnte nicht essen und kaum schlafen. Sie hatte eine Art völligen Nervenzusammenbruch. Als ich Kriegsgefangener gewesen war, war sie zurechtgekommen, aber jetzt war sie völlig zusammengebrochen. Dieser extreme Zustand, in dem sie sich befand, dauerte etwa drei Wochen. Dann wurde sie fast pathologisch teilnahmslos: Sie tat ihre Arbeit, bewegte sich, aß, schlief, sprach … aber alles wie ein Automat …” (S. 162 f.)

Ganz willkürlich habe ich diese kleine Textprobe herausgegriffen, weil ich sie eben erst gelesen habe und nun das Bild von Pan Zabeckis leidender Frau in mir herumgespenstert, wie in den vergangenen Tagen viele ähnlich starke Bilder mit mir ihr Unwesen trieben, mich vor sich herscheuchten, mir an die Gurgel gingen und meine Träume verseuchten. (Ich habe zum ersten Mal, soweit ich mich erinnere, im Traum etwas gerochen.) Warum tue ich es mir an, in diesen Abgrund hinabzusteigen? Weil es ja unvermeidlich ist, wenn ich die Wahrheit unseres gegenwärtigen Zustands nicht umgehen will, eines Zustands, der immer einer nach diesen Ereignissen sein wird, auch als eine Folge davon. Machen wir uns nichts vor, es kann sich immer wiederholen, wenn wir es nicht in Schach halten. Dieses Buch sollte stets lieferbar sein.

Gitta Sereny: Am Abgrund. Eine Gewissenserforschung. Gespräche mit Franz Stangl, Kommandant von Treblinka, und anderen. Frankfurt/M, Berlin, Wien: Ullstein Verlag, 1979. – 416 S., 2 Lagepläne u. 15 Fotografien, 11,8 x 17,8 cm, kartoniert. – ‚Ullstein Sachbuch‘, Nr. 34024. – Originalpreis 12,80 DM.

Glücklos (I)

Sunday, 08. March 2009Im Januar dieses Jahres gab der US-amerikanische Romancier Philip Roth (74) dem deutschen Verleger und ehemaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann (66) ein Interview. Äußerer Anlass des Gesprächs war das Erscheinen der deutschen Übersetzung von Roths dreiundzwanzigstem Roman, Indignation, unter dem Titel Empörung. Philip Roth ist somit ein für heutige Verhältnisse emsiger Autor. Zum Lesen kommt er nebenher offenbar kaum. „Sie schreiben sehr schnell,” meint Naumann. „Thomas Pynchon schreibt so langsam, weil er sich von seinen erdichteten Charakteren nicht trennen mag.” Mal abgesehen davon, dass Pynchon vermutlich zwanzig- oder fünfzigmal so schnell schreibt wie Roth, wenn man nämlich unterm Akt des Schreibens mehr versteht als das bloße Zu-Papier-Bringen einer Geschichte, ist die Erklärung, die Naumann für diese angebliche Langsamkeit von Pynchons Arbeit findet, vollkommener Humbug. Roth kann ihm nicht widersprechen, denn er kennt Pynchon offenkundig nicht. So fragt er Naumann über Pynchon aus, der ihn aber auch nicht kennt, sondern nur so tut als ob.

Naumann erzählt Roth noch etwas, das der nicht weiß: Im Oktober vorigen Jahres habe Horace Engdahl (60), Ständiger Sekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die die Nobelpreise verleiht, sich abfällig über die amerikanischen Schriftsteller geäußert. Sie seien zu empfänglich für die Trends ihrer eigenen Massenkultur, worunter die Qualität ihrer Werke leide. Daraus zieht Michael Naumann den Schluss, weder Thomas Pynchon (70) noch Don DeLillo (71), weder Paul Auster (60) noch Richard Ford (63), weder John Updike (75, inzwischen verstorben) noch sein Gegenüber habe damit wohl noch eine Chance, den Nobelpreis für Literatur zugesprochen zu bekommen. Solche Spekulationen finde ich immer ausgesprochen langweilig, wie ja dieser bestdotierte Literaturpreis der Welt ohnehin an Ödnis kaum mehr zu überbieten ist. Statt Naumanns kleine Stichelei im Gewande einer peinlichen Anbiederung mit einem Achselzucken zu quittieren, oder noch besser mit einem unendlich langgezogenen Gähnen, geht Philip Roth hier tatsächlich an die Decke wie das HB-Männchen seligen Angedenkens:

„ROTH: Also, das hat er [Horace Engdahl] nicht gesagt. ZEIT: Doch, doch. ROTH: Aber warum? ZEIT: Vielleicht hat er einen antiamerikanischen Vogel? ROTH: Jeder, der irgendetwas von Literatur versteht, weiß, dass die amerikanische Literatur seit 1945 von dauerhafter, ja größter Stärke ist. Ich könnte mindestens 12, nein 15 amerikanische Autoren nennen … Also, nein, das kann er nicht gesagt haben. ZEIT: Hat er. Aber was weiß er?” (Michael Naumann: Die Zeit der neuen Ernsthaftigkeit. Ein Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller Philip Roth über das Alter, den Antiamerikanismus und sein Leben in den Büchern; in: Die Zeit Nr. 6 v. 29. Januar 2009, S. 47 f.) Es scheint ihm also tatsächlich etwas zu bedeuten, diesen Preis noch entgegenzunehmen. Nun könnte man zu Roths Gunsten vermuten, dass er bloß auf das Preisgeld in Höhe von 10 Millionen schwedischen Kronen scharf ist, das sind umgerechnet immerhin 1.086.650 US-$. Aber das ist es nicht.

Lieber Philip Roth! Jeder, der irgendetwas von Literatur versteht, weiß, dass die Vergabe des Nobelpreises noch niemals etwas über die Schönheit, Stärke, Sinnlichkeit, Originalität und formale Gediegenheit eines literarischen Werkes ausgesagt hat. Von Paul Heyse bis Harold Pinter ist die Liste der Preisträger ein Verzeichnis von Sternen zweiter bis dritter Ordnung. Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, Robert Musil, Fernando Pessoa, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges – sie alle sucht man vergeblich auf dieser Liste.

Das erste Buch von Philip Roth, das ich gelesen gelesen habe, war Portnoys Beschwerden. Das fischte ich als rororo-Bändchen aus einer Trödelkiste in Werden, Mitte der 1980er-Jahre. Ich habe mich streckenweise köstlich amüsiert über die Unbefangenheit, mit der er hier pubertäre Wettbewerbe – „Wer spritzt am weitesten?” – und familiäre Bräuche karikiert. In weiteren zehn Romanen von Roth war ich vermutlich auf der Suche nach etwas, das sich diesem unschuldigen ersten Leseerlebnis vergleichen ließe. Leider ohne Erfolg. Je älter Philip Roth wurde, desto „bedeutungsvoller” wurden seine Romane. Damit ich nicht falsch verstanden werde: Man kann diese vielen Bücher gut lesen, sie sind unterhaltsam, abwechslungsreich, amüsant, zynisch und manches mehr. Aber zu den ganz Großen gesellt sich Philip Roth damit sicher nicht. Und insofern sollte es mich nicht wundern, wenn er in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur erhielte, zumal der alte Schwede mit dem antiamerikanischen Vogel sein Amt zum 1. Juni 2009 an den Historiker Peter Englund (50) weitergeben wird.

[Es wird noch schlimmer: Fortsetzung folgt!]

Glück im Unglück

Saturday, 07. March 2009Als ich vor dreißig Jahren begann, meine Brötchen im Buchhandel zu verdienen, schwappte gerade die erste ganz große Ratgeberwelle über den Verkaufstresen. Der Gentleman-Spekulant André Kostolany entführte uns ins Wunderland von Geld und Börse und enthüllte die Kunst, ein Vermögen zu machen. Die Kräuterhexe Maria Treben ermunterte uns, unsere kleinen und großen Wehwehchen mit den himmlischen Gaben aus der Apotheke Gottes zu kurieren. Und gleich ein halbes Dutzend strahlender Mutmacher, von Josef Kirschner über Paul Murphy und Thorwald Dethlefsen bis hin zu Norman Vincent Peale, predigten die Glück und Erfolg versprechende Kraft des positiven Denkens.

Wenn auch nur die Hälfte der abertausend Käufer dieser Gebrauchsanweisungen für ein erfülltes Erdendasein zwischen den Buchdeckeln gefunden haben, was sie sich erhofften, dann dürfte ich, als Händler solcher papierenen Heil- und Hilfsmittel, mir meinen Stammplatz im paradiesischen Jenseits zweifellos verdient haben.

So dachte ich wenigstens bis zum 15. September vorigen Jahres, als Lehman Brothers Insolvenz anmeldete, die globalisierte Finanz- und Wirtschaftsordnung ins Rutschen geriet und vor meinem inneren Auge jene Kostolany-Kunden der frühen 1980er-Jahre vorbeidefilierten, jammernd und klagend, mit erhöhtem Blutdruck und schweren Depressionen. Ich weiß nicht, welches Kräutlein Maria Treben für diesen Fall im Körbchen hatte. Ich meine mich aber zu erinnern, dass Kostolany-Kunden als Zweitbuch vielleicht noch den dicken Konz, Tausend ganz legale Steuertricks, zur Kasse trugen, kaum jedoch das Kräuterbuch der schlichten Naturheilkundlerin aus dem oberösterreichischen Grieskirchen.

Allenfalls könnte sich der eine oder andere dieser in dunkle Nadelstreifenanzüge gewandeten Spekulanten einen Stimmungsaufheller aus den Think-Positive-Tanks von Dr. Murphy & Co. geschnappt haben, für alle Fälle. Dort liest er dann jetzt, dass noch der schlimmste Schicksalsschlag sein Gutes hat – wenn man nur den rechten Blickwinkel findet.

Den findet man zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung vom 20. Februar 2009. Darin liest der gebeutelte und geplünderte Investor auf Seite 16: „Krise als Klimaretter – Flaute lässt CO2-Ausstoß sinken. Der Ausstoß von Treibhausgasen könnte aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise in diesem Jahr um bis zu acht Prozent zurückgehen. Das berichteten Meteorologen am Donnerstag auf dem Extremwetter-Kongress in Bremerhaven. Vor allem der erhebliche Rückgang des Wachstums in China führe dazu, dass die Treibhaus-Emissionen zwischenzeitlich nicht ansteigen.” Wir müssen uns bloß daran gewöhnen, dass schlechte Nachrichten für die Menschheit in aller Regel gute Nachrichten für den Rest der Erde sind – und uns dann noch unseren humanen Egoismus abgewöhnen. Ein Ratgeber von Josef Kirschner zielte allerdings in die entgegengesetzte Richtung, hieß er doch Die Kunst, ein Egoist zu sein. – Ach, ich fürchte, ich habe meinen Stammplatz im Paradies verwirkt!

Struwwelpläte

Friday, 06. March 2009Ganz am Rande: Meine Haare haben mich nie glücklich gemacht. Vielleicht am ehesten ansehnlich waren sie in meinen allerersten Lebensjahren. Eine blonde Lockenpracht ist auf den Farbfotos der frühen 1960er-Jahre zu sehen, am Strand von Noordwijk aan Zee.

Dann wurde mir ein Kurzhaarschnitt verordnet, schließlich sollte man mich doch nicht mit einem Mädchen verwechseln. Die regelmäßigen Friseurbesuche an der Seite meines Vaters fand ich quälend wie alles, was mir eine künstliche Steifheit abnötigte und mich zu Tode langweilte.

Bald kam der Pilzkopf als neuer Standard, die Diktatur der Popkultur. Wer ihn bei den Eltern nicht durchsetzen konnte, wurde in der Schule gehänselt und hatte bei den Mädchen schlechte Karten. Mein Pech war, dass mir lange Haare nicht standen – oder, wörtlich genommen, eben gerade: völlig chaotische Wirbel. „Huch, die sind ja wie Draht!” So der Coiffeur im Salon Frank. „Da bricht mir glatt die Schere ab, har-har!”

Jetzt, in den besten Jahren, sind meine Haare fein wie Spinnfäden geworden. Ob das mit meinen veränderten Ernährungsgewohnheiten zusammenhängt? Oder mit meinen immer filigraner werdenden Denkgewohnheiten? Am Hinterkopf wird eine kahle Stelle Jahr für Jahr größer und größer, der sie umschließende Haarkranz schmaler und schmaler, wie ein Rauchring, den man gegen die Decke bläst.

Indes habe ich noch immer kein einziges graues Haar. Das Enzym Katalase ist in meinen Zellen offenbar noch ausreichend vorhanden und neutralisiert das Wasserstoffperoxid, das somit auch weiterhin keine Chance hat, das Enzym Tyrosinase anzugreifen und so die Aminosäure Methionin zu oxidieren. Diese Molekulardynamik, die zum Ergrauen führt, wurde erst jüngst wissenschaftlich ergründet. Mich würde mehr interessieren, warum man als Mann offenbar eher zur Glatze neigt, wenn man nicht ergraut; und warum Frauen weniger zur Glatze neigen als Männer. Aber auch das nur ganz am Rande. Da meine Haare – ich sagte es schon – mich noch nie glücklich gemacht haben, kann ihr Verlust mich auch nicht sonderlich unglücklich machen.

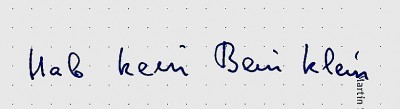

Rätsel

Thursday, 05. March 2009Neulich wurde mir aus Pädagogenkreisen folgendes Rätsel zugetragen, dem offenbar eine wahre Begebenheit zu Grunde liegt.

Ein Schüler der achten Klasse hat zum wiederholten Male beim Aufsatz vollkommen versagt. Der Deutschlehrer bittet ihn, seiner Mutter zu bestellen, dass sie doch einmal in seine Sprechstunde kommen möge, damit man gemeinsam auf Abhilfe sinnen könne.

Die Mutter erscheint nicht. – Nach einer Weile spricht der Lehrer den Schüler wieder an, ob er vergessen habe, seiner Mutter die Einladung auszurichten.

Keineswegs, so beteuert der Schüler. Die Mutter habe ihm, jetzt falle es ihm wieder ein, sogar eine Entschuldigung mit auf den Weg gegeben. Und er kramt aus seiner Schultasche den oben abgebildeten Zettel hervor.

Frage: Wodurch war die Mutter verhindert, in die Schule zu kommen?

Ike a? Na!

Wednesday, 04. March 2009Im vergangenen Monat erschien mal wieder eins jener „humorvollen und zugleich informativen” Taschenbücher, die sich so wunderbar als Mitbringsel zur Geburtstagsparty einer nicht ganz so nahen Bekannten eignen, über deren speziellere Neigungen, literarische Vorlieben oder Freizeitinteressen man noch nicht viel herausgefunden hat und der man dennoch kein völlig nichtssagendes Allerweltsgeschenkbuch à la Wortstoffhof von Axel Hacke überreichen will. Vielleicht hat sie ja gar keinen Humor, wer weiß?

Immerhin kann man sich auf eins verlassen: Einerlei, ob sie nun sportlich ist oder Figurprobleme hat oder beides, ob sie ihre Brötchen als Kassiererin bei Hennes & Mauritz oder als Lektorin bei Kiepenheuer & Witsch verdient, ob sie sechzehn oder sechsundsechzig Jahre alt ist, in Essen lebt oder in Funabashi, ob sie jeden sauer verdienten Cent dreimal umdreht, bevor sie ihn ausgibt, oder vielmehr gerade die Erbschaft dreier fleißiger Generationen zum Fester rauswirft – ganz sicher war sie irgendwann schon mal bei Ikea und hat in dem „unmöglichen Möbelhaus aus Schweden” den einen oder anderen nützlichen oder unnützen oder zunächst nützlich scheinenden und sich später als unnütz erweisenden Gegenstand gekauft. „Weltweit schleppen Menschen Möbel in flachen Kartons zu ihren Autos, drehen zu Hause mit einem Inbusschlüssel [s. Titelbild] Schrauben in Pressspan und richten sich mit Möbeln ein, die auch in französischen, amerikanischen, britischen, deutschen, italienischen, finnischen, japanischen oder russischen Wohnungen und in den Häusern Dutzender anderer Nationalitäten stehen.” (Sebastian Herrmann: Wir Ikeaner. Unsere verhängnisvolle Affäre mit einem kleinen schwedischen Möbelhaus. München: Knaur Taschenbuch Verlag, 2009, S. 16.)

Man muss kein samstäglicher Ikea-Dauerkunde sein wie der SZ-Redakteur Sebastian Herrmann (*1974), der gewiss schon längst nicht mehr wohnt, sondern lebt, um die meisten seiner Witzchen über das globale Einrichtungsimperium zu verstehen und seine zahllosen Ikea-Anekdoten, allesamt von hohem Wiedererkennungswert, mit Schmunzeln quittieren zu können. (Die Einbandoberfläche des Taschenbuchs fühlt sich übrigens an wie eine jener blauen Einkaufstüten, die man beim Verlassen des Ikea-Markts kaufen kann, wenn man sich auf dem Weg durch das Einkaufslabyrinth – gegen den Uhrzeigersinn! – in die gelbe Einkaufstüte verliebt hat, die einem nur leihweise überlassen wurde. Haptische Effekte sind als originelle Dreingaben zu Taschenbüchern gerade der letze Schrei.)

Der Inhalt dieser Buchtüte aus der Droemerschen Verlagsanstalt ist leider weniger profiliert als der Umschlag. Hätte sich der Autor damit begnügt, aus seinem Thema einen gepfefferten Artikel für seinen Arbeitgeber zu machen, etwa für den Wochenend-Teil der Süddeutschen, es wäre zweifellos ein journalistisches Bravourstück daraus geworden. Bestimmt hätte das Material zum Thema Ikea auch zu einer etwas ausführlicheren Darstellung gereicht, etwa in NZZ Folio, da gab es ja tatsächlich mal ein Themen-Heft Shopping. Aber die 238 Seiten, die gefüllt werden mussten, um mir ruhigen Gewissens 8,95 Euro abknöpfen zu können, hat erkennbar schon Sebastian Herrmann als Zumutung empfunden. Wie sollte es da einem vielbeschäftigten Leser anders gehen?

Hinzu kommt, dass das Buch nicht weiß, wohin mit sich. Will es mit bitterböser Miene unseren kompensatorischen Konsumismus als Zwangsneurose entlarven? Will es die Produkte des Handelsunternehmens als ökologisch verwerflich anprangern? Oder die subtilen Manipulationstechniken des Konzerns brandmarken? Vielleicht will es ja auch bloß den typischen Ikea-Kunden charakterisieren, der mit etwas Glück zugleich der typische Ikea-Buch-Leser sein könnte und mit noch etwas Glück Gefallen daran findet, sich selbst in seiner albernen Konformität bloßgestellt zu sehen, womit das Buch es allein in Deutschland auf eine Millionenauflage bringen könnte. Eins sollten sich aber leidende Ikeaner ebenso wie meidende Non-Ikeaner von vornherein abschminken: dass dieses Büchlein etwa Ingvar Kamprads Einrichtungsimperium auch nur im Mindesten schaden könnte. Ikea ist nämlich – auch Herrmann hat dies erkannt – gegen Kritik jeder Art perfekt imprägniert, ganz gleich von wo sie kommt und wohin sie zielt. Ja, mehr noch: Ikea verwandelt jeden Vorwurf, den man Ikea machen kann, postwendend in ein Argument für Ikea. Nur Stehen ist billiger!

Fristlos

Tuesday, 03. March 2009Die Wahrheit blüht besonders üppig im Verborgenen, wenngleich sich diese Blüten meist nicht zu Dekorationszwecken auf bürgerlichen Fensterbänken eignen. Im vorletzten Sommer erschnüffelte unsere Hündin den provisorischen Unterschlupf eines Obdachlosen, neben einem Trafohäuschen ganz in der Nähe unserer Wohnung, den Blicken vorbeieilender Passanten durch wild wucherndes Gebüsch gnädig entzogen.

Im Winter 2007 auf 2008, da das Schlafen unter freiem Himmel noch ungemütlicher wurde, als es selbst in der wärmeren Jahreszeit sein mag, inspizierte ich den wilden Ort erneut und traf zwar den ohne Dach dort Hausenden nicht an, gewahrte aber eine neue Möblierung, die den Minustemperaturen das Wenige entgegensetzte, was ohne Geld zu haben ist, was von den Sperrmüllbergen einer modernen Großstadt fortgetragen werden kann. Ich berichtete kurz vor Weihnachten 2007, noch unter anderer Adresse, über meine Entdeckung.

Der Anwohner des Trafohäuschens kreuzte seither gelegentlich meinen Weg. Es war ein Mann schwer bestimmbaren Alters, zwischen 40 und 60, von ungesundem, aber nicht ganz ungepflegtem Äußeren, schlank und groß gewachsen, langhaarig und bärtig. Auffallend war, dass er beim Schreiten mit den Armen schlenkerte. Er wechselte offenbar häufig die Kleidung, nie sah ich ihn zweimal in den gleichen Sachen. Ekel vor angebrochenen, halb verzehrten, dann weggeworfenen Lebensmitteln, die er wohl aus Mülltonnen oder -containern klaubte, schien er nicht zu haben: Ich beobachtete ihn mehrfach, wie er dergleichen lustvoll verzehrte. Ob er Alkoholiker war, vermag ich nicht zu sagen. Er torkelte nicht, trug nie eine Bier- oder Schnapsflasche mit sich.

Als er mir zuletzt Anfang 2009 begegnete, sprach ich ihn an, zückte mein Portemonnaie und schenkte ihm, mit einem Glückwunsch zum neuen Jahr, einen mittelgroßen Geldschein, wofür er sich bedankte. Danach sah ich ihn nicht mehr und werde ihn vermutlich auch niemals wiedersehen.

Vor wenigen Tagen hat nämlich das Grünflächenamt meiner Vaterstadt den kleinen Park, an dessen Rand das Trafohäuschen steht, radikal von wildwachsendem Gebüsch gereinigt. Das „Mobiliar” des Obdachlosen wurde bei dieser Gelegenheit offensichtlich entsorgt [s. Titelbild]. Und die Wahrheit? Sie lautet: Obdachlosigkeit erspart dem Staat die Räumungsklage, Fristen sind nicht zu beachten.

Krieg dem Kriege (II)

Monday, 02. March 2009„In jeder Diskussion darüber, warum die USA in einen Krieg eintreten sollten oder nicht, das heißt: In allen gefährlichen politischen Situationen seit 1945, wird der Zweite Weltkrieg als Beispiel vor allen anderen angerufen. In diesem Fall scheint es völlig klar zu sein, wie gut und böse verteilt sind. Hitler war ein dämonischer Wahnsinniger, der Urheber eines gigantischen Massenmords, von Hässlichkeit, Zerstörung und Untergang. Ebenso klar scheint zu sein, dass man in einem solchen Krieg nicht Pazifist sein konnte – in diesem Land zählen die Pazifisten jener Zeit noch immer zu den verkappten Faschisten. Dieser Krieg war der gute Krieg, der alle anderen Kriege rechtfertigte, bis hin zum gegenwärtigen Krieg im Irak.” (Thomas Steinfeld: „Man kann die Menschen nicht zum Guten bombardieren.” Nicholson Baker im Interview; in: sueddeutsche.de v. 13. März 2008.) So erklärte Nicholson Baker vor einem Jahr beim Erscheinen seines letzten Buches Human Smoke, warum er sich darin ausgerechnet mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte – und nicht mit irgendeinem anderen Krieg der an Kriegen doch so reichen Menschheitsgeschichte.

In diesen Tagen liefert der Rowohlt-Verlag die deutsche Übersetzung aus. Mein Buchhändler hatte sie am heutigen Montag noch nicht, obwohl sie gestern von Volker Weidermann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung besprochen wurde. – Neulich gab es ja ein arges Lamento um Daniel Kehlmanns ebenfalls bei Rowohlt erschienenen Roman Ruhm, den Volker Hage unter Missachtung der Sperrfrist („Keine Rezensionen vor dem 16. Januar!)” im Spiegel vom 5. Januar rezensiert hatte. Bakers Buch – nicht Roman, nicht Sachbuch – ist für den 6. März angekündigt. Bis dahin werden die FAS-Leser Weidermanns nette Worte wohl hoffentlich noch nicht ganz vergessen haben.

(Doch warum schweife ich von der Kriegsschuldfrage im Allgemeinen und den Schuldigen am Zweiten Weltkrieg im Besondern zu einem dermaßen trivialen Thema wie den Sperrfristen im Buchhandel ab? Vielleicht damit ich diesen Artikel nicht nur in die „Zentrifuge” stopfen kann, sondern er auch noch leidlich in die Kategorie „Langsamkeit” passt. Denn es ist doch schließlich ein weiteres, Besorgnis erregendes Indiz für die fortschreitende Zersetzung unserer Urteilskraft, wenn der Beschluss, nach der Lektüre einer Buchempfehlung im Feuilleton unserer Tageszeitung in den nächsten Tagen eine Buchhandlung aufzusuchen und dieses Buch zu erwerben, allein deshalb oft genug verworfen wird, weil dieses Buch noch nicht erschienen ist. Das Sperrfeuer der auf uns einprasselnden Novitäten macht es uns offenbar unmöglich, eine Kaufentscheidung länger als ein, zwei Tage aufrechtzuerhalten.)

Nicholson Baker hat ein Buch geschrieben, das bei seinem Erscheinen am 11. März vorigen Jahres in den USA und in Großbritannien heftige Kontroversen auslöste. Wenn es in den nächsten Tagen auch die deutschen Leser erreicht, besteht womöglich die Gefahr, dass es Applaus von der falschen Seite bekommt. Formal wurde es schon mehrfach mit Walter Kempowskis Echolot verglichen, denn auch Menschenrauch ist eine groß angelegte Textmontage aus Originalzitaten, beginnend mit einer Bemerkung von Alfred Nobel aus dem Jahr 1892, zitiert nach den Memoiren Bertha von Suttners, und endend mit einem Tagebucheintrag des rumänischen Schriftstellers Mihail Sebastian vom 31. Dezember 1941. Im Unterschied zu Kempowski erlaubt sich Baker aber, gelegentlich sardonische Kommentare aus eigener Feder einzustreuen. Auch seine Auswahl ist nicht um ein möglichst weites Panorama bemüht, sondern auf einen Brennpunkt der Erkenntnis hin fokussiert. So meinte der Rezensent der Welt nach dem Erscheinen des Originals, Baker wolle „nicht die Bandbreite dessen vorführen, was damals geschah, sondern eine These beweisen.” (Hannes Stein: Churchill soll Hitler zum Krieg angestachelt haben; in: Welt online v. 13. März 2008.)

Von den immerhin 634 Seiten dieser Beweisführung sollte man sich übrigens nicht allzu sehr einschüchtern lassen, denn der Autor hat zwischen den einzelnen Zitaten viel Platz zum Nachdenken gelassen. Baker erklärte dies im Interview so: „Zwischen den Fragmenten gibt es viel leeren Raum auf den Buchseiten. Mit diesem Raum können Sie als Leser anstellen, was Sie wollen. Sie können Ideen hinzufügen, Sie können widersprechen, weinen oder auch Partei ergreifen. Auf jeden Fall aber werden Sie zum aktiven Teilnehmer, denn ich gebe Ihnen nicht einmal eine Einführung vor. Ich schicke Sie nur los, und dann müssen Sie sich selbst im Wust der widersprüchlichen, komplizierten Ereignisse zurechtfinden.” (Susanne Weingarten: „Dieses Gefühl der inneren Qual”; Interview mit Nicholson Baker in Boston; in: Spiegel online v. 5. Mai 2008.) – Die teils vernichtenden Kritiken aus dem englischsprachigen Raum bestreiten eben diese vorgebliche Neutralität von Bakers Textauswahl in Human Smoke. Vielleicht könnte man die weißen Flächen ja dazu nutzen, gezielt solche Zitate einzufügen, die seiner These zuwiderlaufen? Aber jetzt warte ich zunächst einmal aufs Eintreffen des Buches. – Nicholson Baker: Menschenrauch. Wie der Zweite Weltkrieg begann und die Zivilisation endete. A. d. Am. v. Sabine Hedinger und Christiane Bergfeld. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2009.

Krieg dem Kriege (I)

Sunday, 01. March 2009Es ist immer der gleiche Streit. „Nie wieder Krieg!” So fordern die absoluten Pazifisten und erklären jede Art von Bewaffnung, auch für die Selbstverteidigung, zu Teufelswerk. Ihnen treten die pragmatischen Pazifisten entgegen, die dergleichen Rigorismus für passiven Selbstmord halten und die Inkonsequenz für unvermeidlich, einen inhumanen Aggressor mit Waffengewalt entwaffnen zu müssen – natürlich so human wie eben möglich.

Der Musterfall einer vermeintlich legitimen Befriedung der Welt mit kriegerischen Mitteln ist der zweite Weltkrieg. Nach dem Sieg der lauteren Westmächte über die hitlersche Barbarei suchten alle hinfort Krieg führenden Parteien, die etwas auf sich hielten, zu ihren jeweiligen Kontrahenten ein ähnlich überzeugendes moralisches Gefälle zu behaupten. Bis in die allerjüngste Gegenwart werden bewaffnete Konflikte zugleich als ideologische Medienfeldzüge ausgetragen, so wenn Palästinenser von israelischen Geschossen zerfetzte Kinder durch die Straßen von Gaza tragen und Israelis Beweise vorlegen, dass diese Kinder von der Hamas bewusst als menschliche Schutzschilde ihrer Waffenlager missbraucht und somit kaltblütig geopfert wurden.

Der Krieg der Alliierten gegen die Achsenstaaten ist dabei das unerreichte Vorbild eines über jeden Zweifel erhabenen, gerechten Krieges. Der Holocaust in all seiner nachträglich offenbar gewordenen, unvergleichlichen Infamie bringt jeden Einwand gegen die Berechtigung dieser Schlächterei zum Verstummen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Leiden der Zivilbevölkerung im Deutschen Reich unter den Flächenbombardements der Briten und Amerikaner überhaupt nur angemessen dargestellt werden durften. Dass der glorreiche Sieg der Alliierten über Hitler nur durch die Teilnahme eines Verbündeten möglich war, der diesem an Menschenverachtung und rücksichtslosem Vernichtungswillen kaum nachstand, musste zudem als leider unvermeidbarer Schönheitsfehler hingenommen werden. Man kann eben nicht alles haben, zumindest nicht auf einmal.

Als all dies noch nicht entschieden war, schrieb Klaus Mann am 15. Juli 1940 in Los Angeles: „Heute nachmittag lange Unterhaltung mit Christopher Isherwood. Er ist mir so lieb, so brüderlich vertraut, und doch bringe ich für seine neue Entwicklung kein rechtes Verständnis auf. Zusammen mit Aldous Huxley und dem Philosophen Gerald Heard – oder unter ihrem Einfluß? – gerät er immer tiefer in den Bann einer indischen Mystik, zu deren ethischen Prinzipien die unbedingte Ablehnung der Gewalt gehört: eben jener absolute Pazifismus also, gegen den Masaryk sich in seiner Debatte mit Tolstoi wendet. Nicht, als ob ich die Anwendung von Gewalt weniger verwerflich fände als irgendein Isherwood, Huxley oder Heard! Und nun gar der moderne Krieg! Wem graute nicht vor seinem mörderischen Stumpfsinn, seiner apokalyptischen Idiotie? Man muß ein hysterischer Romantiker wie Ernst Jünger sein, um an den öden Schrecken der ,Materialschlacht‘ Gefallen zu finden. Als gesitteter Mensch ist man natürlich Pazifist, was denn sonst? – Fragt sich nur, ob wir im vorigen Herbst noch die Wahl zwischen Krieg und Frieden hatten oder ob nicht damals die Entscheidung längst gefallen war. Ein Krieg, der unvermeidlich geworden ist, läßt sich nicht mehr ,ablehnen‘, sondern nur noch gewinnen. Warum wurde der Krieg unvermeidlich? Als ob wir es nicht wüßten! Weil die Demokratien dem Fascismus Vorschub leisteten, sei es aus mißverstandenem ,Pazifismus‘, sei es aus weniger vornehmen Motiven … Indem man Hitler tolerierte, finanzierte und protegierte, verscherzte man sich den Frieden. Nun fehlte nur noch, daß man ihn siegen ließe! Dann wäre der Krieg permanent. – Willst du das, Christopher Isherwood? Nein, natürlich nicht! – Und bestehst doch darauf, daß der Krieg ,das schlimmste aller Übel‘ sei? Es gibt ein schlimmeres, my dear friend. Stelle dir die ,Neue Ordnung‘ vor, die ein siegreicher Hitler etablieren würde, und du weißt, was ich meine. – Der Sieg der Demokratie aber könnte den Frieden bringen. (Ich wage nicht zu sagen: wird …)” (Klaus Mann: Der Wendepunkt. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1953, S. 431.)

Es war höchste Zeit, die Glorifizierung der alliierten Motive zu Beginn des Zweiten Weltkriegs einer kritischen Revision zu unterziehen – und sei es nur, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass auch nach gründlicher Prüfung aller Quellen kein anderer Schluss als der bisherige möglich ist, der da lautet: Großbritannien und Frankreich haben am 3. September 1939 richtig gehandelt, als sie Deutschland den Krieg erklärten. Nun hat sich ein US-amerikanischer Romancier genau an diese überfällige Aufgabe gemacht und ist zu einem überraschend anderen Ergebnis gelangt.