Am 25. März 1996 wurde der Arno-Schmidt-Förderer Jan Philipp Reemtsma, Erbe eines guten Anteils der nicht nur traditions-reichen Reemtsma Cigarettenfabrik, von dem Berufsverbrecher Thomas Drach uns seinen Gehilfen auf seinem Grundstück in Hamburg überwältigt und entführt. Erst nach zähen Verhandlungen und der Übergabe von 30 Millionen D-Mark Lösegeld kam Reemtsma nach 33 Tagen Gefangenschaft am 26. April 1996 wieder frei. Die Polizei war hierbei von der Familie des Entführten bewusst nicht einbezogen worden, auch die Medien wurden erst informiert, als alles vorbei war. So liefen die öffentlichen Fahnungsmaßnahmen nach den Tätern und dem Lösegeld erst Anfang Mai 1996 an. Dabei spielte auch eine Liste von Büchern eine Rolle, die die Kidnapper ihrem Opfer zur Ablenkung besorgt hatten. Im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel wurden die Sortimenter gebeten sich daran zu erinnern, ob sie die insgesamt 19 Titel, oder doch mindestens einige von ihnen, in der fraglichen Zeit an ein und denselben Kunden verkauft hätten. Im Anschluss an die Aufzählung der Bücher heißt es: „Am vielversprechendsten erscheint der Ermittlungsansatz bei Die Sammlungen des Prado, Hüben und Drüben und Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft. Diese Bücher dürften nur in größeren Fachbuchhandlungen erhältlich sein.“ (Tipps erbeten: Reemtsmas Bücher; in: Börsenblatt Nr. 38 v. 10. Mai 1996, S. 4.) Wer hat sich wohl diesen vermeintlich erfolgsträchtigen Hinweis ausgedacht? Die Polizei wohl kaum! Polizeiliche Ermittler, die sich in ihrer Freizeit mit kulturphilosophischen Analysen beschäftigen, gibt es noch nicht einmal in schwedischen Kriminalromanen unserer Zeit. Es dürfte wohl der befreite Philologe und Sozialforscher Reemtsma selbst gewesen sein, der dies den Fahndern in die Feder diktierte. Dabei überschätzte er aber die Außergewöhnlichkeit seines Buchwunsches in diesem Fall vollkommen. Zum Zeitpunkt der Entführung war Sloterdijks Erfolgsbuch schon sein 13 Jahren auf dem Markt und erlebte gerade seine 13. Auflage. Es gehörte sich für jeden Möchtegern-Intellektuellen jener Zeit, es mindestens im Regal stehen zu haben. Selbst in Bahnhofsbuchhandlungen konnte man den beiden lilafarbenen Bänden aus der edition suhrkamp nicht entgehen. Ob solche Lektüre dem bedauernswerten Millionärssohn in seiner Haftzeit genützt hat? Vielleicht – und sei’s nur, weil er das Soldatensprichwort beherzigte, das dort auf S. 403 zitiert wird: „Lieber fünf Minuten feig als ein Leben lang tot.“ Über seine 33 traumatisierenden Tage in Drachs Gewalt hat Jan Philipp Reemtsma bekanntlich ein Buch geschrieben: Im Keller. Damit ist er sogar auf Lesereise gegangen. Allerdings hat er sich geweigert, es zu signieren. Man steckt nicht drin! [Den Hinweis auf den BöBla-Artikel und eine Kopie des Originaltextes verdanke ich meiner Freundin Annette Breithaupt.]

Archive for the ‘Biblioskopie’ Category

Leseliste für Entführungsopfer

Monday, 20. February 2012Eulenbücher

Friday, 10. February 2012Marcus Jauer befasste sich neulich auf einer ganzen FAZ-Seite mit jenen belletristischen Büchern, die zwar millionenfach verkauft, aber von den Feuilletons üblicherweise keines Blickes gewürdigt werden. Dazu zählen heute Autorinnen wie Sabine Ebert aus Freiberg bei Dresden, die mit ihrer fünfbändigen Hebammen-Saga aus dem Hochmittelalter mittlerweile die Zwei-Millionen-Grenze überschritten hat – wohlgemerkt nicht beim Umsatz in Euro, sondern mit der Stückzahl abverkaufter Exemplare! Oder ein merkwürdiger Mensch namens Sebastian Fitzek, der mit extrem grausamen Krimis besonders bei Frauen einen eigentlich nicht glaubhaften Erfolg feiert. Da diese Art von Bestsellern sich den gängigen Kriterien der Literaturkritik entziehen, finden sie bei den seriösen Fachleuten keinerlei Resonanz. Daher hat sich neben jener äußerst produktiven literarischen Subkultur auch eine nicht minder fleißige Diskussionsgemeinde etabliert, natürlich im Internet. Im größten privaten Literaturforum deutscher Sprache, der Büchereule, tauschen Leser emsig ihre Meinungen aus. Ein Sonderfall in diesem trivialen Unfeld ist wohl die Autorin Bärbel Schmidt, die im Hauptberuf und unter ihrem bürgerlichen Namen als Verlagsvertreterin für DTV und Klett-Cotta unterwegs ist. Unter ihrem Pseudonym Dora Heldt erklimmt auch sie mit ihren Schmökern vordere Plätze in den Bestsellerlisten. Über Heldts bürgerliche Vergangenheit heißt es in dem FAZ-Artikel: „Bärbel Schmidt hat Anfang der achtziger Jahre Buchhändlerin gelernt, damals stand unter ,Frauenbuch‘ die feministische Literatur im Regal. Sie erinnert sich, wie sie sich gewehrt hat gegen Romane von Eva Heller, die sie heimlich gelesen hat, oder an die Scham, bei manchen Kundinnen schon am Eingang zu wissen, dass sie Nicht ohne meine Tochter von Betty Mahmoody kaufen würden.“ – Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen! Auch diese beiden Autorinnen gehören unbedingt in meine Trendbücher-Liste. Aber wann soll ich die Zeit finden, so etwas zu lesen? „Damals,“ so heißt es zum Schluss über Bärbel Schmidt, „hätte sie die Bücher, die sie jetzt schreibt, nicht ins Sortiment genommen. Aber das ist lange her.“ (Marcus Jauer: Die Bestseller; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 240 v. 15. Oktober 2011, S. 44.)

Eichhörnchens Mühsal

Wednesday, 25. January 2012Im neuen Jahr kommt im Antiquariat Revierflaneur durchschnittlich eine Bestellung pro Tag herein. Somit ist das Bestellaufkommen wieder leicht gestiegen, seit ich mein Angebot um Taschenbücher erweitert habe. Gestern zum Beispiel habe ich eine Sammlung von rund 50 Insel-Taschenbüchern online gestellt – und schon heute am frühen Morgen ging eine Bestellung eines Titels aus diesem Konvolut ein. Ich machte ihn gleich nach dem Frühstück versandfertig und brachte die Büchersendung zum Postkasten am Anfang der Oberstraße. Kaum hatte ich den Luftpolsterumschlag durch den Schlitz geschoben, da rutschte mir das Herz in die Hose: Ich hatte vergessen, den Umschlag zu frankieren! Wie ägerlich. Die nächste (und einzige) Leerung würde laut Anzeige auf dem gelben Kasten um 15:45 Uhr stattfinden. Also blieb mir nichts andres übrig, als mich um diese Zeit auf die Lauer zu legen und abzuwarten, bis der Fahrer auf seiner Tour hier vorbeikam, um ihn zu bitten, den Umschlag nachfrankieren zu dürfen. Nun wollte ich unbedingt sichergehen, dass ich nicht zu spät kam, denn heutzutage muss man ja damit rechnen, dass die Leerung vorzeitig stattfindet, weil der vermutlich schlecht bezahlte Leiharbeiter so bald wie möglich wieder daheim sein will. Also war ich bereits um 15:15 Uhr zur Stelle. Eine geschlagene Stunde später, durchgefroren wie ich inzwischen war, wollte ich gerade aufgeben, als der Wagen endlich vorfuhr. Ein offenbar sehr unter Zeitdruck stehender Hüne mit grimmer Miene wartete gar nicht erst ab, bis ich mein Begehren vorgetragen hatte, sondern blaffte mich gleich an: „Ich darf nix rausgeben. Verboten!“ Ich blieb freundlich und erklärte ihm behutsam den Fall. Darauf der ungehaltene Mann: „Aber wie sollen wir denn Ihren Brief finden, auf die Schnelle? Ich hab keine Zeit!“ Längst hatte ich meinen Umschlag erspäht und griff danach: „Da ist er schon.“ Passende Marken hatte ich vorbereitet, eine selbstklebende 55er sowie je eine 10er und 20er zum Anlecken. Nun waren aber meine Finger dermaßen steif von der Kälte, dass ich mich ungeschickt anstellte und prompt die 55er-Marke zerriss. Ich klebte sie leidlich zusammengefügt auf den Umschlag, die beiden anderen Marken kreuz und quer daneben. Nun fürchte ich, dass die maschinelle Portoerkennung bei der Post diese seltsame Frankierung nicht durchgehen lässt und somit mein ganzer Aufwand vergeblich war. Und dies alles für einen Rechnungsbetrag von 13,35 Euro! Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen …

Mohr und General

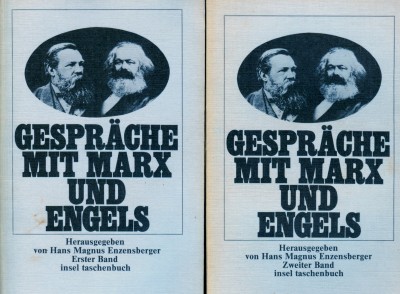

Monday, 16. January 2012Dieses Buch ist sogar im Wilpert-Gühring gelistet, dem Handbuch des Antiquars, das die Erstausgaben deutscher Dichtung verzeichnet und somit als Prüfstein dafür gilt, ob ein Buch wirklich als „EA“ angeboten werden kann und damit ein deutlich höherer Preis verlangt werden darf, als für alle späteren Auflagen des gleichen Titels. Allerdings haftet meinem Exemplar ein kleiner Fehler an, insofern es sich nur um die Taschenbuch-Ausgabe in zwei Bänden handelt, die zwar gleichzeitig mit der gebundenen Ausgabe herauskam, aber vermutlich für EA-Sammler nicht in Betracht kommt. Die Rede ist von der wundervollen Montage Gespräche mit Marx und Engels, die Hans Magnus Enzensberger 1973 für den Insel-Verlag zusammengestellt hat. Auf rund 700 Seiten versammelt das Werk Berichte von Augenzeugen, die den Theoretikern des wissenschaftlichen Sozialismus und Mitbegründern der „Internationale“ persönlich begegnet sind – und zwar in sehr unterschiedlicher Beziehung: als Freunde oder Feinde, Familienmitglieder oder Polizeispitzel, Genossen oder Abtrünnige. Dies Buch liest sich sehr lebendig und vermittelt gerade in seiner Widersprüchlichkeit einen ungleich glaubwürdigeren Eindruck von den Personen als die bekannten hagiographisch angelegten Lebensbeschreibungen. Im Anhang lässt Enzensberger dann noch Marx und Engels selbst zu Worte kommen, nämlich in einem „Injurien- und Elogenregister“, in dem er ein alphabetisches Namenverzeichnis der wichtigsten Gewährsleute seiner Montage mit den Äußerungen versieht, die Marx und Engels über diese von sich gaben. (Ich erinnere mich noch gut, dass der Schwall von Beschimpfungen, den die beiden über Bakunin ergießen, nicht wenig dazu beigetragen hat, mich fortan für den Anarchismus zu erwärmen.) – Im Wilpert-Gühring (2. Aufl.) findet man das Buch übrigens unterm Stichwort Enzensberger als Nr. 24.

Freitag der Dreizehnte

Friday, 13. January 2012Ob Glücks- oder Unglückstag – dieser Freitag hatte es in sich. Zum ersten Mal erreichte mein Antiquariat eine Bestellung aus dem ferneren fremdsprachigen Ausland. (Bislang kamen bloß Bestellungen aus Österreich und der Schweiz.) Ein Kunde aus New York orderte Martin Kippenbergers Frauen. Und welch ein Zufall, dass mein Ältester gerade noch in Essen weilt und mir erstens helfen konnte, per E-Mail die näheren Einzelheiten dieser Transaktion mit dem Kunden abzusprechen, because my English is not so good. Und zweitens nun das kleine Bändchen aus dem Merve-Verlag morgen auf seinen Flug nach New York mitnehmen kann. Der Kunde hat einen auf Künstlerbücher spezialisierten Laden in Greenwich Village und spart auf diese Weise 50 US-$ Transportkosten. Ich hoffe sehr, dass er meine erschöpfend ehrliche Beschreibung des Exemplares richtig verstanden hat und nicht enttäuscht ist. Es handelt sich um einen Fehldruck des Bandes 93 aus der Reihe Internationaler Merve Diskurs, bei dem eine Bogenseite nicht bedruckt wurde, weshalb acht Seiten leer sind. Auf zwei dieser Seiten habe ich seinerzeit Anfang der 1980er Jahre persönlich zwei mir „passend“ scheinende Schwarzweißfotos von Frauen eingeklebt. Zudem stattete ich das Büchlein mit einem zusätzlichen Umschlag aus, indem ich es mit einer Roth-Händle-Stangenverpackungsfolie beklebte [siehe Titelbild]. Leider ist es dadurch für jemanden, der es nicht kennt, kaum mehr zweifelsfrei zu identifizieren, da es drinnen keine Titelseite, kein Impressum usw. enthält. Das kann man ja übrigens auch in der Kippenberger-Biografie seiner Schwester Susanne nachlesen: „Zwischen all den komplizierten theorielastigen (post-)stukturalistischen Texten kam nun Martin mit einem Band, der nur aus Bildern bestand, in dem allein das drin war, was draußen draufstand, nicht mehr und nicht weniger: ,Frauen‘. Fremde Frauen, Freundinnen, Kolleginnen, unsere Mutter auch, lachend in seinem Arm. Die einzigen Worte haben auf dem Umschlag Platz: vorne Autor, Titel, Verlag, hinten das Impressum.“ (Susanne Kippenberger: Kippenberger. Der Künstler und seine Familie. Berlin: Berlin Verlag, 2007, S. 188.) Ich bin sehr gespannt, ob Mr B. D. bei der Übergabe keine Schwierigkeiten macht. Wie auch immer die Geschichte ausgeht, werde ich so auch nicht klüger, was die Frage betrifft, ob das heutige Datum nun ein glückliches oder unglückliches Omen bedeutet.

Am Rande bedacht

Wednesday, 04. January 2012In meiner Jugend war ich davon überzeugt, verrückt zu sein, weil ich mich als so sehr anders empfand als meine Klassenkameraden. Ich interessierte mich für Psychiatrie und fand bald heraus, dass die Gesundheit, die sie im Irren wiederherstellen wollte, nichts anderes war als eine gesellschaftliche Norm, angepasst an die Erfordernisse eines produktiven Gemeinwesens. So entdeckte ich bald die Anti-Psychiatrie und las dort mit Zustimmung, dass die Geschäftigkeiten dieses Gemeinwesens im Gegenteil auf die totale Destruktion hinausliefen: „Mit Sicherheit werden wir uns selbst ausrotten, falls wir nicht unser Verhalten befriedigender als gegenwärtig regulieren.“ Unbefriedigt wie ich war erschien mir dies sehr plausibel, ebenso wie die Beschreibung unserer Defizite, die uns zum Opfer unserer eigenen Einrichtungen und Gewohnheiten machten: „Wir sind nicht einmal fähig, das Verhalten am Rande des Abgrunds adäquat zu bedenken. Doch wir bedenken weniger, als wir wissen; wir wissen weniger, als wir lieben; wir lieben sehr viel weniger, als es gibt. Und wir sind präzise so viel weniger, als wir sind.“ Daraus zog ich den Schluss, dass ich all meine Anstrengungen darauf richten müsste, so viel zu werden wie ich war; so viel wie möglich von dem zu lieben, was es gab; alles zu wissen, was ich liebte; und alles zu bedenken, was ich dann wüsste – um schließlich mein Verhalten am Rande des Abgrunds immerhin adäquat bedenken zu können. Als ich aber bereits an der ersten Hürde gescheitert war, glaubte ich erkannt zu haben, dass ich meine Hoffnung nicht mehr auf mich selbst setzen konnte. Doch stand mir nicht zu, alle Hoffnungen fahren zu lassen: „Wer sind wir, daß wir entscheiden könnten, es gebe keine Hoffnung mehr?“ Zumindest sei ja, wie der Prophet der Anti-Psychiatrie schrieb, jedes Kind „ein potentieller Prophet, gestürzt in die äußere Dunkelheit.“ (Alle Zitate aus Ronald D. Laing: Phänomenologie der Erfahrung. A. d. Engl. v. Klaus Figge u. Waltraud Stein. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969, S. 24.) – Wenn ich Texte wie diesen heute wieder lese, wundere ich mich sehr, dass mir damals ihr Predigtton gar nicht auffiel und -stieß.

Kreuzungen, Knochen

Tuesday, 03. January 2012Lyrik (1). Immer wieder kehre ich zu den Versen zurück, die mich mit achtzehn, neunzehn Jahren umwarfen. Als könnte ich an ihnen prüfen, ob ich mir treu geblieben bin? So singt die polnische Dichterin Wisława Szymborska 1957: „Vertraut mit den großen Räumen | zwischen Himmel und Erde | verlieren wir uns im Raum | zwischen Erde und Kopf. | Der Weg vom Leid zur Träne | ist interplanetarisch. | Unterwegs vom Trug zum Sein | ergraut unser Kinderschopf.“ Ja, ich empfinde die gleiche Verlorenheit – und in diesem Gefühl eine solche Nähe, zu der polnischen Dichterin und zu dem Jungen, der ich war, als ich diese Nähe und diese Verlorenheit zum ersten Mal spürte. Unsterbliche Gedichte können Wegmarken in der Zeit sein, wie Saurierknochen an Kreuzungen aufgepflanzt. Aber auf meinem Weg gibt es nur sehr wenige Marken dieser Art. Ich weiß nicht, ob ich das bedauern soll. (Wisława Szymborska: Den Freunden; in: Salz. A. d. Poln. v. Karl Dedecius. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973, S. 94.)

Prozess-Ungeheuer

Monday, 02. January 2012Pünktlich zum Dickens-Jahr habe ich mit der Lektüre von Bleakhaus begonnen, in der Übersetzung von Gustav Meyrink und in einer wunderschönen, hundert Jahre alten dreibändigen Ausgabe des Verlags von Albert Langen in München. Man denke: noch mit Kustoden! Der Roman um die juristische Erbschaftsfehde Jarndyce kontra Jarndyce ist der neunte aus der Feder des produktiven Briten, entstanden zu Beginn seines fünften Lebensjahrzehnts. Schon im ersten Kapitel beeindruckt mich der Einfallsreichtum des Autors, wenn er die kaum glaubhafte Verschleppung des Urteils in diesem Prozess anhand überaus komischer Vergleiche und Maßstäbe deutlich werden lässt: „Der kleine Kläger oder Beklagte, dem man ein neues Schaukelpferd versprochen, wenn ,Jarndyce kontra Jarndyce‘ geschlichtet sein würde, ist darüber groß geworden, hat sich ein lebendes Pferd gekauft und ist in die andere Welt getrabt.“ (Bd. I, S. 11.) Nach dem wenig amüsanten Roman von Herrndorf verschafft meinem angeschlagenen Gemüt vielleicht, hoffentlich dieses wohl bei allem Sarkasmus unschuldig erheiternde Meisterwerk über menschliche Schwächen und Dummheiten den nötigen Ausgleich.

Langeweile. Nichts …

Saturday, 31. December 2011Zum Abschied von diesem Jahr muss ich meine größte, wichtigste Entdeckung dieses Jahres noch einmal zum Ausdruck bringen: die immer und überall unterschätzte destruktive Macht im Menschen, die ihn entweder vernichtet oder zu schrecklichen Taten treibt, die ihn über seine Verhältnisse leben, die Natur und damit seine Lebensgrundlagen zerstören lässt und deren so harmlos, schlicht, fade klingender Name da lautet: Langeweile! Natürlich bin ich nicht der Entdecker dieser unterschätzten und noch längst nicht ans Ende, oder besser: zu allen ihren Enden hin ausgedachten Erkenntnis. Zur Feier des Tages zitiere ich hier als einen frühen Gewährsmann Pascal: „Langeweile. Nichts ist dem Menschen unerträglicher als völlige Untätigkeit, als ohne Leidenschaften, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuungen, ohne Aufgabe zu sein. Dann spürt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine Unmacht, seine Leere. Allsogleich wird dem Grunde seiner Seele die Langeweile entsteigen und die Düsternis, die Trauer, der Kummer, der Verdruß, die Verzweiflung.“ (Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées). A. d. Frz. v. Ewald Wasmuth. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1978, S. 75.) – Aber wer verstünde mich, wenn ich bekennen würde, dass ich das neue Jahr 2012 einer genaueren Untersuchung der Langeweile, ihrer Ursachen und Folgen widmen will?

Schwindende Verstörung

Friday, 30. December 2011Manchmal erweist es sich als Vorteilhaft, noch ein paar mehr Bücher griffbereit zu haben als den engsten Kreis der dringlichst benötigten, die Tausendschönsten. In den letzten Tagen war ich wieder mit der bibliographischen Erfassung von Serien für mein Antiquariats-Angebot befasst, genauer gesagt mit der Reihe der Suhrkamp-Taschenbücher, die seit 1971 erscheinen. Heute stieß ich dabei in einem Tagebuch von Peter Handke auf Notizen aus seinem Pariser Krankenhausaufenthalt vom März 1976. Obwohl mich Handkes manierierte Prosa noch nie recht begeistern konnte, las ich doch diese Seiten mit einigem Interesse, Stellenweise gar mit Anteilnahme. Die Erklärungen für diese unübliche Empathie sind schnell bei der Hand. Einmal stehe ich, gerade acht Wochen nach meiner Klinikentlassung, noch immer unter dem wenngleich verblassenden Eindruck dieses Erlebnisses und finde in Handkes Schilderungen manche Ähnlichkeit zu eigenen Beobachtungen und Empfindungen. Hinzu kommt, dass ein mir sehr nahestehender Mensch neuerdings von dem gleichen Leiden betroffen ist, das zu Handkes Klinikeinweisung geführt hat. Ja, es ist seltsam, wie fremd man empfindet, wenn man aus einer solchen Angst zurück in die dumpfe Sorglosigkeit gestoßen wird: „An diesem schönstmöglichen Tag der Welt gehe ich, aus dem Krankenhaus weggelassen, umher mit dem Gefühl(?), ich hätte nichts versäumt, wenn ich jetzt tot wäre.“ Mir fiel heute auf einem gewohnten Weg, den ich wenige Tage nach meiner Entlassung beim erstmaligen Beschreiten voller Entzücken neu sah, dieses nun uneinholbar verlorene Glück wieder ein. Ein solcher Verlust! Und ich erinnere mich – aber auch das ist vergangen – an dieses verschobene Verhältnis zu den fremden Mitmenschen in den Straßen, wie es Handke offenbar ähnlich (und doch ganz anders) empfand: „Seltsam: daß ich es unter den jungen, übermütigen, ausgelüfteten, luftigen, lebenslustigen Menschen am Boulevard nicht mehr aushielt – und daß ich mich hier, im Park, unter Älteren, Müderen, Frauen mit Pudeln, Sitzenden auf den verrosteten grünen Eisenstühlen, Kindern, so viel wohler fühle!“ (Das Gewicht der Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1979, S. 90 f.) Kann man denn von einer solchen Erschütterung nicht mehr bewahren als ein paar spröde Zeilen und ein blasser werdendes Erinnern?

Lebens Zenit

Thursday, 29. December 2011Ein anderer Mann, für den ich früh allerhöchste Verehrung empfand und der im Laufe der Jahre nur immer noch in meiner Achtung stieg, ist Bertrand Russell. In seiner Autobiographie beschreibt er, wie er im Alter von gerade einmal 28 Jahren seinen großen intellektuellen Durchbruch erlebte: „Meine Empfindungen ähnelten denen, die einen überkommen, wenn man im Nebel einen Berg erklettert, bei Erreichung des Gipfels den Nebel plötzlich weichen und das Land auf fünfzig Kilometer im Umkreis klar vor sich liegen sieht.“ Solche Gefühle hatte ich ebenfalls, aus vermutlich viel geringerem Anlass, in meiner Kindheit. Allerdings waren sie nicht Ergebnis einer geistigen Anstrengung, sondern überkamen mich eher impulsiv. Plötzlich begriff ich etwa, dass alle Dinge immer herabfielen, wenn ich sie losließ, und dass dies doch eigentlich nicht selbstverständlich war. Oder ich entdeckte, dass mein Spiegelbild das gleiche tat wie ich, und zwar exakt gleichzeitig. Aber natürlich meint Lord Russell hier einen viel erhabeneren Erkenntnisschritt, wenn er fortfährt: „Intellektuell war der September 1900 der Höhepunkt meines Lebens. Ich sagte mir dauernd selbst vor, jetzt endlich hätte ich etwas geleistet, was der Mühe wert war, und auf der Straße meinte ich, ich müsse jetzt ganz besonders aufpassen, nicht überfahren zu werden, ehe ich das zu Papier gebracht habe.“ Genau diese Sorge ist mir ebenfalls vertraut. Sie betraf gewisse Einsichten, die mich unter dem Einfluss psychotroper Substanzen beschlichen hatten. Allerdings genügte es mir, sie einigen vertrauten Mitmenschen mündlich mitzuteilen, was ich heute sehr bedaure. Der absolut nüchterne Bertrand Russell hingegen war so viel klüger und fleißiger als ich: „Anfangs Oktober machte ich mich daran, The Principles of Mathematics niederzuschreiben, wozu ich schon mehrfach erfolglose Versuche unternommen hatte. […] Während der Monate Oktober, November und Dezember schrieb ich jeden Tag meine zehn Seiten, so daß das Manuskript am letzten Tag des Jahrhunderts beendet war […].“ (Autobiographie I. 1872-1914. A. d. Engl. v. Harry Kahn. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1977, S. 223 f.) Nein, solch edlen Höhepunkt meines Lebens, noch dazu mit präzisem Timing zur Jahrhundertwende, vermag ich nicht vorzuweisen. Ich bin wohl eher ein Mensch der Ebene denn ein Gipfelstürmer. Mir reicht es schon, wenn ich alltäglich einen kleinen geistigen Hüpfer machen kann. Und wenn es mir dann noch gelingt, ihn leidlich auf die Zeile zu bringen, dann bin ich froh.

Common Little Man

Wednesday, 28. December 2011Kaum jemand dürfte in seinen Jugendjahren einen solch übermäßigen Verschleiß von Vorbildern, Idolen, Vaterfiguren gehabt haben wie ich. Zwischen meinem sechzehnten und meinem neunzehnten Lebensjahr wechselte ich meine Hausgötter wie die Socken, meist trug ich mehrere gleichzeitig nebeneinander oder übereinander, teils in beißender Kombination. Und so innig ich jeden von ihnen liebte und verehrte, wenn ich gerade in frischer Liebe entbrannt war, so abgeschmackt und peinlich fand ich ihn bald darauf, wenn ich seine Schwächen und Begrenzungen erkannt zu haben meinte. Die Halbwertzeiten dieser Idolatrien wurden immer kürzer, meine Ansprüche an die Exzentrik meiner Vordenker immer strenger. – Wenn ich heute an diese Zeit der Unreife zurückdenke, ist Scham das vorherrschende Gefühl. Aber ein paar Namen kann ich heute noch nennen, ohne rot zu werden. Einer von ihnen ist Wilhelm Reich, von dem ich mich so unmittelbar angesprochen und durchschaut fühlte wie von kaum einem seiner Konkurrenten: „Ich sage dir, kleiner Mann: Du hast den Sinn für das Beste in dir verloren. Du hast es erstickt, und du mordest es, wo immer du es in anderen entdeckst, in deinen Kindern, deiner Frau, deinem Mann, deinem Vater und deiner Mutter. Du bist klein und willst klein bleiben, kleiner Mann.“ (Rede an den kleinen Mann. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984, S. 31.) Bei aller Bizarrerie seiner Wolkenkanonen und Orgonakkumulatoren scheint mir Reich noch heute geadelt durch den Hass und die Verfolgungen, dener er seitens seiner Gegner ausgesetzt war. Wozu diese Hartnäckigkeit, dieser Vernichtungszwang gegen einen harmlosen Irren? Und noch heute komme ich nicht darüber weg, wie klar er selbst seinen Untergang prophezeit hat, ohne darüber doch jede Hoffnung aufzugeben: „Was immer nun du mir angetan hast oder noch antun wirst, ob du mich als Genie verklärst oder als Wahnsinnigen einsperrst, ob du mich nun als deinen Retter anbetest oder als Spion hängst oder räderst, früher oder später wirst du aus Not begreifen, daß ich die Gesetze des Lebendigen entdeckte und dir das Handwerkszeug gab, dein Leben mit Willen und Ziel zu lenken, wie du bisher nur Maschinen lenken konntest.“ (Ebd., S. 124.)

Krieg verbindet

Tuesday, 27. December 2011Am 30. März 1974 schreibt Peter Weiss, unterwegs zu Recherchen in Spanien, in sein Notizbuch: „Es gibt immer viel mehr, was die Menschen verbindet, als was sie trennt. Warum dann Krieg? Immer viel mehr verständnisvolle Menschen als rohe. Warum dann diese Destruktion?“ (Notizbücher 1971-1980. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981, S. 298.) Ich stutze. Stimmt das? Wie soll ich den Wahrheitsgehalt dieser Sätze prüfen? Ich vergleiche ihren Gehalt mit meinen eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen. Wenn ich fremde Menschen kennenlerne, dann empfinde ich sie vielmehr immer als haupsächlich anders. Nach Gemeinsamkeiten, die mich mit ihnen verbinden, muss ich lange suchen. Und wenn ich mich bemühe, mich ihnen verständlich zu machen, dann gelingt mir dies eher selten. – Aber vielleicht war Weiss ja ein ganz anderer Mensch als ich? Ich muss sogar gestehen, dass ich nahezu täglich, wenn ich mich unter die Menschen mische, beim Einkaufen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder einfach auf der Straße, eine Rohheit wahrnehme, die mich verschreckt und die mein Verständnis überfordert. Allerdings sehe ich auch, dass die Menschen durch viele Gemeinsamkeiten einander immer ähnlicher zu werden scheinen; mir jedoch werden sie so immer fremder und bedrohlicher. Kann es sein, dass der Schriftsteller in seinem schwedischen Exilidyll ganz weltfremd geworden war? Mögen immerhin seine subjektiven Empfindungen von den braven Mitmenschen wahrhaftig gewesen sein – aber wie kann ein Intellektueller, der vom dialektischen Materialismus geprägt war, die Wirklichkeit des Krieges aus der Perspektive subjektiver Empfindungen in Frage stellen? Sehr sonderbar.

Sammlers Bescheidenheit

Sunday, 25. December 2011In den letzten Jahren habe ich das Interview als eine vollwertige literarische Kunstform entdeckt; was natürlich keineswegs bedeutet, dass nun Interviews, wie sie mit den langweiligen Prominenzen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltungsindustrie geführt und alltäglich in den Zeitungen und Magazinen veröffentlicht werden, per se schon Kunstwerke sind, die die Beachtung einer gebildeten Leserschaft und die Beurteilung der professionellen Kritik verdienten. Aber es gibt doch in diesem ohrenbetäubenden Allerweltspalaver immer wieder einmal Kleinodien des Gesprächs, der Befragung, die es verdienen, in eine Textsammlung der literarischen Meisterwerke aller Gattungen und Sprachen aufgenommen zu werden. Einige Interviews des im April dieses Jahres gestorbenen André Müller sind darunter; manche in der New Yorker Literaturzeitschrift Paris Review erschienene Autorengespräche; und viele verstreut veröffentlichte Einzelstücke, die ich hier und dort im Laufe von Jahrzehnten zusammengetragen habe, eine Sammlung, die es dringend nötig hat, gesichtet und ausgedünnt zu werden. Unbedingt würde ich die Gespräche hinzurechnen, die Osvaldo Ferrari 1984 bis 1986 in Genf mit Jorge Luis Borges geführt hat. Leider gibt es bisher nur eine Auswahl in deutscher Übersetzung (von Gisbert Haefs). Natürlich müssten aber auch Interviews mit jenen Unbekannten vertreten sein, die weniger durch ihren erlauchten Geist, durch ihre Beiträge zu Kunst und Wissenschaft unser Interesse verdienen, sondern allein durch das wahrhaftige Bekenntnis zu ihrem einfachen Leben, mit einem Wort: durch ihre Authentizität. Hier denke ich an Hubert Fichtes Interviews aus dem Palais d‘Amour oder die langen Interviews per brieflicher Befragung, die Paul Moor mit Jürgen Bartsch im Gefängnis geführt hat, um nur zwei Beispiele zu nennen, die mich nachhaltig geprägt haben. Natürlich gehören auch Verhöre hinzu, die Befragungen von Tätern und Zeugen vor Gericht. Zuletzt würde vielleicht ein tausendstimmiges Oratorium aus Fragen und Antworten dabei herauskommen, zwischen Himmel und Hölle, ohne Anfang und Ende. Alles Gerede mündete dann in diesen einen polyphonen Gesang, wie Mallarmé erklärt hat: „Tout au monde existe pour aboutir à un livre“, was Borges 1951 zum Motto seines Essays Vom Bücherkult machte, woran ihn Ferrari in einem seiner Interviews erinnerte. (Vgl. Lesen ist denken mit fremdem Gehirn. Zürich: Arche Verlag, 1990, S. 89.) – Vielleicht hätte ich mich doch mit dem ehrbaren Handwerk des Anthologisten bescheiden sollen, statt mich dazu berufen zu fühlen, selbst zu schreiben?

Zufall fleischgeworden

Friday, 23. December 2011In den letzten Wochen plagte mich erneut der Gedanke, nun vielleicht doch ein wenig Zeit darauf zu verwenden, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aber warum? Weil ich zufällig wieder einmal in dem so sehr erheiternden Buch von Luke Rhinehart gelesen hatte, das ich vor 37 Jahren entdeckte und das meinen Lebensgang wenn nicht bestimmt, so doch in einem kleinen, aber feinen Moment beeinflusst hat. Und dort steht gleich im Vorwort der Satz: „Ich erzähle meine Lebensgeschichte aus jenem bescheidenen Grund, der bisher noch jeden Autobiographen zur Arbeit gedrängt hat: der Welt zu beweisen, daß ich ein großer Mann bin.“ (Der Würfler. A. d. Am. v. Franz Scharpfender. Wien, München, Zürich: Verlag Fritz Molden, 1972, S. 10.) Na, so bescheiden wie Rhinehart bin ich gerade nicht. Ich würde verlangen, dass ich mir durch das Aufschreiben meiner Lebensgeschichte selbst beweisen könnte, mein Leben nicht verfehlt zu haben. Und damit ich mir bei diesem Versuch nicht fortwährend etwas in die Tasche lügen könnte, würde ich mir einen unbefangenen und unbestechlichen Leser vorstellen, der schließlich über diese Frage zu entscheiden hätte. Keinen geringeren als dich.

Haufen Schlamm

Thursday, 22. December 2011Wie erscheint der Tod in Flauberts vielleicht größtem Roman, Bouvard et Pécuchet aus dem Jahr 1881? Ganz richtig, in Gestalt eines Hundes. Die berühmte Stelle hat es mir schon damals angetan, als ich das Buch zum ersten Male las, vor genau einem Vierteljahrhundert. Damals hatten wir noch keinen Hund. Mein Verhältnis zu Hunden war gestört, ich hatte Angst vor ihnen, wenn ich ihnen auf der Straße begegnete. Handelte es sich um besonders große Tiere, dann wechselte ich nicht selten den Bürgersteig, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Über Hundebesitzer, die ihr Tier nicht an der Leine führten, konnte ich mich sehr erregen. Einem toten und gar verwesenden Hund bin ich hingegen bisher noch nicht begegnet, wie es den Herren Pécuchet und Bouvard einst widerfuhr: „Kleine Schäfchenwolken standen am Himmel, die Glöckchen des Hafers wiegten sich im Wind, an einer Wiese murmelte ein Bach, als plötzlich ein furchtbarer Gestank sie stehenbleiben ließ, und sie sahen auf dem Kies zwischen Brombeergestrüpp den Kadaver eines Hundes liegen. Seine vier Glieder waren vertrocknet. Der weitgeöffnete Rachen entblößte unter bläulichen Lefzen elfenbeinweiße Fangzähne; an Stelle des Bauches war da ein erdfarbener Haufen Schlamm, der zu beben schien, so lebendig wimmelten darunter die Würmer. Sie kribbelten hin und her, von der Sonne beschienen, von Fliegen umsummt, in diesem unerträglichen Geruch, diesem wilden, gleichsam verzehrenden Geruch.“ (Gustave Flaubert: Bouvard und Pécuchet. A. d. Frz. v. Erich Marx. Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1959, S. 303.) Längst haben wir nun unseren Hund. Sie ist schon alt. Vielleicht sehr bald wird sie sterben. Aber den Würmern und Fliegen wollen wir sie nicht überlassen.

typographophobie tödlich

Wednesday, 21. December 2011„[…] ich sage die wahre geschichte von der anderen seite dem inneren entrissen mit vertauschten rollen ohne weiteren aufschub sie stießen mich in den schrank im zweiten stock ich spreche von uns in eine kiste schlugen mich grün und blau ansichtssache wie es hätte anfangen sollen in meinen kurzen hosen eines kleinen jungen ich spreche von mir schschsch es ist sommer wieder lügen wir müssen den jungen verstecken schschsch flüstert mutter unter tränen es tut weh ständig zu verlieren […]“ (Raymond Federman: Die Stimme im Schrank. A. d. Am. v. Peter Torwerk unter Mitarb. v. Silvia Morawetz. Hamburg: Kellner, 1989.) Dies ist immer der Ausgangspunkt auch für mich gewesen, das verwöhnte Jüngelchen aus den fetten Fünfzigern. Es hat aber von da an noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich begriff, woher die Migräne kam. Bis ich aus der Kiste kriechen und den Schrecken hinterm schönen Schein von Geborgenheit erkennen konnte. Ja, es ist Ansichtssache, wie ich anfangen sollte. Ich suche noch immer das rechte Beginnen. Dieses Blog ist nur ein weiterer meiner vielen Umwege, eine erneute meiner zahllosen Ausreden. So sitze ich im Parterre und starre aus dem Fenster in den stillgelegten Haushaltswarenladen, während mich aus dem Hintergrund E2-E4 von Old Lazy Bones Manuel Göttsching am Leben hält.

Verklemmte Tür

Monday, 19. December 2011Auf seiner Polenreise im Herbst des Jahres 1924 kam Alfred Döblin auch nach Lublin. Dass er überhaupt eine solche Rundreise unternahm, darf verwundern, denn eigentlich hielt er, mir darin sehr ähnlich, vom Reisen gar nichts. Dass das Reisen bilde nannte er einen törichten Gemeinplatz, durch nichts belegt, weder durch eigene Erfahrung noch durch den Bildungsstand der Vielreisenden. Ich applaudiere! Dennoch lese ich seine Geschichten aus Polen teils mit großem Vergnügen, teils mit beträchtlichem Erstaunen, nahezu immer mit Gewinn. Was ihnen fehlt, das ist ein kleinster gemeinsamer Nenner des Themas, vielleicht auch ein stilistischer Bogen, der sich über allem wölbte, jedenfalls irgendetwas, das dem Buch die gewisse Geschlossenheit gäbe, die der Leser doch erwartet, wenngleich vielleicht nur aus alter Gewohnheit? Aber in Lublin, ja, da entdeckte ich nun etwas, das mich doch gegen das Buch einnahm. Döblin erzählt hier die Geschichte von seinem Aufenthalt in einem, „wie man sagt“, guten Hotel. „Zu den erstaunlichsten Dingen in diesem Hotel gehört meine Tür.“ Und nun erzählt er in Begriffen und Einzelheiten von der Besonderheit dieser Zimmertür, die sich verschließen lässt, aber nicht immer öffnen und beinahe nie ohne Mühen und Sorgen; erzählt dies umständlich und mit einer unterschwelligen Bedeutungslast versehen, dass man meint, dies müsse unbedingt von Franz Kafka stammen. Und so es denn nicht von diesem direkt gestohlen wurde, dann doch immerhin unverschämt nachgeäfft. Man bedenke, gerade in diesem Jahr war Kafka gestorben, im Wesentlichen unerkannt, aber doch immerhin einem Kreis von Kennern bekannt, wenn noch nicht durch seine Romane, so doch durch einen guten Teil seiner Erzählungen. Alfred Döblin wird diese Erzählungen gekannt haben. Ich will ihm auch nicht vorwerfen, dass er sich dem Einfluss dieses so viel Stärkeren nicht hat entziehen können, ihm willfahrte bis ins Imitat. Aber es ist schon ein starkes Stück, wenn man Stellen liest wie diese, über das Aufschließen der Zimmertür: „Das Schloß […] war völlig verstockt, von einer enormen Tiefe, durch die ganze massive Tür durch. Man durchbohrte mit dem Schlüssel die ganze Tür, stieß ihr mitten ins Herz und – kam innen heraus. Gerade das war falsch. Man mußte drin bleiben. Die Tür ließ dem Angreifer ruhig das Behagen, zuzustoßen, und schon saß er auf. Man mußte bei einer gewissen Tiefe haltmachen. Bei welcher: das war eben das Geheimnis. […] Ich betastete sorgfältig, zärtlich das Innere des Schlosses. Denn es hatte keinen Sinn, hier grob zu werden. Wie ein Tier ließ das Schloß alles mit sich machen. Ich suchte, gespannt, sehr höflich, scheinheilig. Endlich fand ich die fragliche Tiefe, drehte herum, einmal, zweimal, – manchmal [mein Herz erstarrte] dreimal, viermal, fünfmal. Es konnte immer so weiter gehen; ich würde nie ermitteln, wann ich aufzuhören hatte.“ (Alfred Döblin: Reise in Polen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1993, S. 163 f.) – Ins wirkliche Lublin musste der Autor nicht reisen, um dies schreiben zu können; aber vermutlich in Gedanken nach Prag. Reisen bildet nicht, sehr wohl aber Lesen.

Kullernde Kartoffeln

Saturday, 17. December 2011Manche Reiseberichte von Journalisten der „Siegermächte“ durchs demolierte Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden hierzulande in deutscher Übersetzung erst mit großem zeitlichen Abstand zum grausigen Geschehen veröffentlicht. Vor die Aufarbeitung haben die Götter die Verdrängung gesetzt! Der Schwede Stig Dagerman war mir zuerst 1977 durch sein Hörspiel Der Entdeckungsreisende aufgefallen. Ich las dann seine Erzählungssammlung Spiele der Nacht mit der atemberaubenden Miniatur Ein Kind töten. Deshalb musste ich zugreifen, als mir im Ramschkasten vor Baedeker auf der Kettwiger Straße Anfang der 1980er Jahre seine zwölf Reportagen aus dem verwüsteten Trizonesien vom Herbst 1946 in die Finger fielen. Als ich neulich wieder einmal in diesem leider etwas schlampig edierten Bändchen blätterte, stieß ich auf folgende Episode, die durch ihre filmreife Tragikomik beeindruckt. An einer stark frequentierten Brücke in Hamburg verkauft ein fliegender Händler ein Kartoffelschälmesser. Er findet wenig Zuspruch, denn Kartoffeln sind schließlich Mangelware. Vor diesem Hintergrund ereignet sich nun folgendes Missgeschick: „Eine kleine alte Tante mit einem großen Sack Kartoffeln hat es gerade in dem Augenblick geschafft, auf das Trittbrett der Bahn zu gelangen, als sich der Wagen in Bewegung setzt. Ihr Sack kippt um, die Schnur geht auf und die Alte schreit. Als der Wagen an uns vorbeirollt, beginnen die Kartoffeln gegen die Brückenführung zu trommeln. Im Gedränge um den Verkäufer entsteht plötzlich eine heftige Bewegung, und als die Straßenbahn die Brücke passiert hat, steht der Verkäufer beinahe allein am Geländer, während sich sein Publikum zwischen hupenden Armeefahrzeugen und kriegsbemalten Volkswagen um Kartoffeln schlägt. Schulbuben füllen ihre Ranzen, Arbeiter stopfen ihre Taschen voll, Hausfrauen öffnen ihre Handtaschen für Deutschlands meist gesuchte Frucht.“ (Stig Dagerman: Deutscher Herbst ’46. A. d. Schwed. v. Günter Barudio. Köln-Lövenich: „Hohenheim“-Verlag, 1981, S. 34.) – Zufällig zeigte ARTE nun den 2009 nach dieser Buchvorlage aus historischen Archivaufnahmen zusammengesetzten Dokumentarfilm 1946, Herbst in Deutschland von Michaël Gaumnitz. Und erstaunlicherweise gibt es darin eine Szene mit einem sehr ähnlichen Malheur, wenngleich dabei die Kartoffeln von einem Lkw herunterfallen. Könnte es etwa sein, dass Dagerman einige der von ihm beschriebenen Ereignisse gar nicht im wirklichen Leben, sondern bloß auf der Leinwand gesehen hat? Etwa in der Wochenschau Welt im Bild, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der US-amerikanischen und britischen Besatzungsmacht in den intakten Münchner Bavaria-Studios produziert und vor den Filmaufführungen gezeigt wurde? – Und wenn! Würde es der Qualität und Authentizität von Dagermans „Augenzeugen“-Berichterstattung Abbruch tun?

Trockener Applaus

Friday, 16. December 2011Als Routineleser entwickelt man im Lauf der Jahrzehnte eine Dickfelligkeit, da muss schon Unerhörtes zwischen zwei Deckeln geschehen, damit man ein Buch nach ein paar Seiten aus der Hand legt und sagt: ,Puh! Das trifft mich ja ohne Unterlass ein ums andere Mal mitten ins Herz und mitten ins Hirn. Wie kann denn solch eine Übereinstimmung möglich sein?‘ Zuletzt widerfuhr mir das mit den Lektürenotizen von Gerhard Amanshauser, wo mir gleich zu Anfang mehrere meiner Hausgötter – Paul Scheerbart, Oskar Panizza, Fritz Mauthner – begegneten. Nun sind das ja nicht eben Allerweltsnamen, die einem alle Nasen lang in den Feuilletons begegnen. Aber um wie viel mehr musste mich entzücken, dass ich auch in den Antipathien Übereinstimmungen entdeckte, wie etwa gegen Thomas Bernhard, dem A. treffend einen „Manierismus des Schimpfens“ vorhält; oder gegen Peter Handke, dessen Künstler-Pose ich bereits in den 1970er Jahren affektiert fand, heute aber geradezu degoutant nennen muss. A. zitiert einen bekannten Ausspruch Handkes, der es „ein sicheres Zeichen“ nannte, dass einer „kein Künstler“ sei, wenn er das „Gerede von der ,Endzeit‘“ mitmache. Dieses Notat Handkes (aus Phantasien der Wiederholung von 1983) fand schon damals verschiedentlich Widerspruch, so des wackeren Wolfgang Hildesheimer, der es 1986 in einer Kritik in der Zeit schlicht „unverständlich“ nannte. Das wäre mir indes noch zu viel der Rücksichtnahme. Viel besser passt und so viel hellsichtiger ist A.s Verdikt von der „Tugendpest“, die sich in solchem Selbstverständnis des lobpreisenden Künstlers, des edlen, über alle schnöde Endlichkeit erhabenen Dichters kundtue. – Zu der hochgemuten Hymne des Novalis, zitiert nach den Paralipomena zu ,Die Lehrlinge zu Sais‘ vom Spätsommer 1798, die da lautet: „Der Mensch hat immer symbolische Philosophie seines Wesens – in seinen Werken und seinem Thun und Lassen ausgedrückt – Er verkündigt sich und sein Evangelium der Natur. Er ist der Messias der Natur“ … zu dieser Hymne auf das Wesen Mensch und des Menschen Wesen aus besseren Zeiten merkt A. bitter an: „Ein vermutlich mißlungenes Wesen, vor kurzer Zeit aus unglücklichen Zufällen entstanden und jüngst von einer seuchenartigen Vermehrung betroffen, die zu seinem baldigen Untergang führen muß, hält sich für den ,Messias der Natur‘. Allenfalls kann es noch den Titel ,Henker der Natur‘ für sich beanspruchen.“ – Ebenso schnöde wie wahr! (All dies gefunden und nachempfunden auf den ersten paar Seiten von Gerhard Amanshauser: Sondierungen und Resonanzen. Heidenreichstein: Verlag publication PN°1 Bibliothek der Provinz, o. J. [2007], S. 25-33.)

[Gewidmet Günter Landsberger, dessen Hinweis vom 20. August 2008 ich die Bekanntschaft mit A. und dem zitierten Buch verdanke.]

Wunder satt

Thursday, 15. December 2011Wenn man meint, als Leser viel Zeit sparen zu können, indem man sich mit dem Lesen von Aphorismen begnügt, der tägliche Kalenderspruch als Buchersatz für den eiligen Sinnsucher sozusagen, dann liegt man natürlich falsch, denn auf diesem Felde verliert man die scheinbar gewonnene Zeit bei der Sisyphusarbeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Schlechte oder doch schwache Sprichwörter und Redewendungen, Zitate und Sentenzen sind leider die Regel, von der es bloß zwei seltene Ausnahmen gibt: Aphorismen, die nicht den geringsten Makel haben und unmittelbar erleuchten; und solche, die einen geringen Makel haben und dadurch mittelbar erhellen. Zur ersten Kategorie zähle ich eine Vielzahl der Sudelbuch-Notizen des unübertrefflichen Lichtenberg; zur zweiten beispielsweise ein paar Bemerkungen aus den Notizen von Ludwig Hohl, wie etwa diese: „Mir ist durchaus klar, daß es keinen Gott gibt. – Aber es gibt die Welt, das ist schon verwunderlich genug.“ (Die Notizen oder Von der unvoreiligen Versöhnung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981, S. 733.) Hieran ist mancherlei fragwürdig. Um die Nichtexistenz von etwas zu behaupten, muss man sich zunächst ja dessen „Wesen“ auf irgendeine Weise vorgestellt haben, seine Form und Beschaffenheit etwa, oder seine abstarkten Merkmale. Und dieser Vorstellungsinhalt muss auch meinem Gesprächspartner, Zuhörer, Leser vertraut sein, um meine Negation von dessen Existenz überhaupt verstehen, bejahen oder vielleicht auch ablehnen zu können. Ersetzte man das Wort Gott in Hohls Satz durch das Wort Xyll, so wüsste niemand, was gemeint ist, es sei denn, es gäbe ein solches Wort in einer fremden Sprache und der Angesprochene beherrschte zufällig dieses Idiom. Nun handelt es sich bei dem Wort Gott insofern um einen besonderen Typ von Substantiven, als ihm kein konkretes Ding in der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit entspricht, von bildlichen Gottesdarstellungen aus der Zeit vor Erfindung der Fotografie und Berichten über Gotteserscheinungen einmal absehen. Insofern gibt es Gott durchaus, so wie es zum Beispiel auch das Einhorn gibt, allerdings nicht als reales Lebewesen auf unserer Erde, sondern als Fabeltier, das der Phantasie unserer Vorfahren entsprungen ist. Indirekt lassen sich aus Hohls Aphorismus zwei Fragen ableiten: Warum hatten unsere Ahnen es nötig, zu der doch wahrlich vor konkreten Wundern nur so strotzenden wirklichen Welt mancherlei Hirngespinste hinzuzuerfinden, mit denen sie ihre Sagen, Märchen und Mythen bevölkerten? Und zweitens: Warum tun sich auch heute noch viele Menschen, vermutlich sogar die große Mehrzahl der Zeitgenossen gegen alle Vernunft schwer damit, auf diese Selbsttäuschung zu verzichten? Insofern ist Ludwig Hohls Aphorismus nicht übel: Es ist ja nicht das schlechteste Ergebnis, wenn ein schiefer Satz aus seinem Dunkel zwei gerade Fragen ans Licht bringt.

Verspätete Grasmücken

Wednesday, 14. December 2011Gegen Klassiker gleich welcher Art hat man mir in der Schule eine Aversion antrainiert, gegen die ich bis heute nur schwer ankomme, obwohl ich längst begriffen habe, wie unvernünftig solche prinzipiellen Vorbehalte sind. Und doch mag ich meinen rebellischen Büchner lieber als den Geheimrat von Goethe, stelle den von Selbstzweifeln zerfressenen Robert Walser turmhoch über Thomas Mann, wie mir die Aberkennung der Mündigkeit eher ein Testat von Genialität zu sein scheint als die Verleihung des Nobelpreises. Wenn ich Goethe dankbar bin, dann zuallererst dafür, dass er einen Kauz wie Johann Peter Eckermann zum Protokollanten seiner alltäglichen mündlichen Belehrungen gemacht hat; allerdings nicht etwa, weil ich dieses nur zu oft neunmalkluge und selbstgefällige Geschwafle des greisen Dichters nicht entbehren könnte, sondern weil Eckermann selbst durch seine Protokolle der Vergessenheit entrissen wurde. So findet sich eine der schönsten Stellen in den Gesprächen mit Goethe für mich unterm Datum des 26. September 1827, an dem die beiden ungleichen Männer per Kutsche einen Ausflug zum Jagdschloss Ettersberg unternahmen: „Hinter Lützendorf, wo es stark bergan geht und wir nur Schritt fahren konnten, hatten wir zu allerlei Beobachtungen Gelegenheit. Goethe bemerkte rechts in den Hecken hinter dem Kammergut eine Menge Vögel und fragte mich, ob es Lerchen wären. – Du Großer und Lieber, dachte ich, der du die ganze Natur wie wenig andere durchforscht hast, in der Ornithologie scheinst du ein Kind zu sein!“ Und nun tauschen Goethe und sein „treuer Eckermann“ plötzlich die Rollen, letzterer ist mit einem Mal der Belehrende, während das große Genie sich in seiner ganzen naiven Kenntnislosigkeit offenbart; und was man immer behauptet: dass Goethe einer der letzten Generalisten gewesen sei, der das Wissen seiner Zeit noch in allen Bereichen überblicken konnte, es erweist sich hier als eine romantische Verklärung. „,Hm!‘ sagte Goethe, ,Sie scheinen in diesen Dingen nicht eben ein Neuling zu sein.‘“ Man beachte den peinlich späten Zeitpunkt dieser Erkenntnis! Seit gut vier Jahren kannte Goethe seinen Adlatus nun bereits, sah und sprach ihn zeitweise täglich – und hatte doch von dessen phänomenalen vogelkundlichen Kenntnissen bis zu diesem milden Herbsttag nicht das Mindeste gewusst. (Vgl. Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Hrsg. v. Adolf Bartels. Buchschmuck v. Walter Heßling. Jena: Eugen Diederichs, 1908, Bd. II, S. 331 ff.)

Bleibende Blüten

Tuesday, 13. December 2011Das Werk eines Lyrikers darf aber, ungeachtet dessen, was ich vorgestern zum Thema Anthologien gesagt habe, in besonderen Fällen durchaus auch in einer eigenständigen Buchausgabe zur Geltung kommen. Anders gesagt, es gibt Dichter, die mehr als die sprichwörtliche Handvoll großer Gedichte zu Papier gebracht haben, auf die Gottfried Benn grundsätzlich das bewahrenswerte Lebenswerk eines jeden Poeten beschränken wollte. Schließlich sollten wir doch wenigstens auf diesem über alle Regeln erhabenen Felde der Literatur von Prinzipien verschont bleiben! Und so habe ich auch nicht nötig zu begründen, warum Entsorgt von Nicolas Born auf der ewigen Hitliste jener Gedichte sehr weit oben steht, denen ich niemals untreu werden kann, die ich liebe, die mein Herz immer wieder verstören. Und allein um dieses Gedichtes willen ist es nötig, alle Gedichte von Born in einem dicken Band versammelt zu haben, bis zu dem allerletzten titellosen Vierzeiler aus dem Nachlass: „Als einmal der Zug in Fußgängertempo verfällt: | bleibende Blüten und Vogelstimmen: | wir sind zurückgekehrt | nur etwas verschlissen von Schnelligkeit.“ (Nicolas Born: Gedichte. Hrsg. v. Katharina Born. Göttingen: Wallstein Verlag, 2005, S. 235 f. und 401.)

Wesensschichten überwuchert

Monday, 12. December 2011Am 12. März 1922 erschien, mit dem Titel Die Wartenden überschrieben, in der Frankfurter Zeitung ein Essay von Siegfried Kracauer, der so beginnt: „Es gibt gegenwärtig eine große Anzahl von Menschen, die, ohne voneinander zu wissen, doch alle durch ein gemeinsames Los verbunden sind.“ Im Anschluss daran beschreibt der Autor moderne Großstädter mit Begriffen, bezeichnet ihre Stimmungen und Eigenschaften mit Ausdrücken, die mich selbst, nahezu neunzig Jahre später, zu der Annahme verführen, dass ich einer von diesen gewesen, so ich denn ihr Zeitgenosse hätte sein sollen. Kracauers Aufsatz mag aus heutiger Sicht vom Vorgefühl der bevorstehenden Katastrophe inspiriert erscheinen; das Erwartete, von dem er spricht, sich im Weltenbrand des Krieges und in der Shoah erfüllt haben. Warten ist in einer die Beschleunigung selbst perpetuierenden Gegenwart, die gar zu bald in jedem Augenblick schon Vergangenheit ist, keine zeitgemäße Haltung mehr. Aber was die vormals Wartenden zu Schicksalsgefährten machte, nämlich „das metaphysische Leiden an dem Mangel eines hohen Sinnes in der Welt, an ihrem Dasein im leeren Raum“, das dürfen wir auch jetzt noch als den blinden Fleck im bunten Panorama unserer Verstandeskonstruktionen erleiden, durch die wir unsere Tage leidlich ertragen. (Zit. nach Siegfried Kracauer: Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1963, S. 106.)

Metzelnde Mobile

Sunday, 11. December 2011Auch ein paar Anthologien sollen ihre Existenzberechtigung im meiner Sammlung behaupten, und zwar hauptsächlich, damit auch literarische Kurzformen wie Gedicht, Tagebuch-Aufzeichnung oder Brief zur angemessenen Geltung kommen. So erhalten Autoren Zutritt, die mir nie wichtig genug waren, um mir eines ihrer Werke anzuschaffen, aber immerhin durch diese Hintertür mit besonders geglückten Kostproben ihres Könnens einen der billigen Stehplätze beanspruchen mögen. Heute begrüße ich Léon Bloy, Vertreter eines anachronistischen katholischen Extremismus. Immerhin war der Mann intelligent genug, sich schon hundertundein Jahr vor der Jahrtausendwende nicht von dem Trubel mitreißen zu lassen, mit dem seine Zeitgenossen das Jahr Neunzehnhundert begrüßten, und lieferte im Oktober dieses Jahres in seinem Tagebuch dafür eine milchmädchenhaft einfache Begründung: „Viele Menschen wollten – und wollen noch heute – das Jahr 1900 zum ersten Jahre des 20. Jahrhunderts machen. Untrüglicher Beweis für das allerorts wahrzunehmende Absterben der menschlichen Vernunft. Als ob einer, der hundert Francs zu fordern hat, sich für bezahlt anzusehen hätte, wenn sein Schuldner ihm neunundneunzig auf den Tisch des Hauses hinzählt!“ (Zit. nach Gustav René Hocke: Europäische Tagebücher aus vier Jahrhunderten. Motive und Anthologie. Wiesbaden und München: Limes Verlag, 1986, S. 859.) Und im August des folgenden Jahres diagnostizierte er mit prophetischer Hellsicht eins der Grundübel des nun wirklich angebrochenen Jahrhunderts: „Auch Auto gibt’s. Teuflische, menschenmordende Besessenheit einer wildgewordenen Menschheit. Sicherheit auf den Straßen gab’s einmal. Heute morgen zeigte uns unser Kutscher eine dieser Maschinen, welche vor kurzem eine alte Frau überfahren und zu Tode gebracht hat und nun zu neuem Gemetzel gerüstet dasteht. Strafe natürlich gleich Null. Der ,Verkehrssünder‘, richtiger ,Amokläufer‘, mußte ein paar lumpige Taler auf den Tisch des Hauses zahlen und die Sache war abgetan.“ (Ebd., S. 863.)

Zurückweichende Merkmale

Saturday, 10. December 2011Manche Bücher behaupten ihren Platz in meiner nächsten Nähe allein als Muntermacher für getrübte Stimmungslagen. Aber ist das ein geringschätziges Urteil? Im Gegenteil. Nicht auszudenken, zu welchen nicht mehr gut zu machenden Kurzschlusshandlungen ich mich hätte hinreißen lassen, stünde nicht stets die entzückende Werkausgabe von Hector Hugh Munro in greifbarer Nähe. Überkommen mich wieder einmal Selbstvernichtungswünsche, dann reicht beispielsweise eine Personenbeschreibung aus seiner Feder wie diese, mich vom Rand des Abgrunds zurückzureißen: „Lucas war ein mehr als wohlgenährter Zeitgenosse, […] von einer Gesichtsfarbe, die bei Spargel als Zeichen höchster Kultur gelten mochte, in seinem Falle aber wohl nichts anderes war als das Ergebnis sorgfältig vermiedener körperlicher Ertüchtigung. Stirn und Haaransatz waren die einzig zurückweichenden Merkmale einer in jeder anderen Hinsicht aufdringlichen und anmaßenden Persönlichkeit.“ (Saki: Base Theresa; in: Biest und Überbiest. A. d. Engl. v. Claus Sprick. Zürich: Haffmans Verlag, S. 206.) Wenn der Tag mit dem Lachen über eine solche Charakterisierung beginnt, darf mir viel zustoßen, ohne mich zu erschüttern; endet er so, muss ich mindestens fünf weitere Saki-Geschichten lesen, bis ich einschlafen kann.

Hinterm Reiterhof

Friday, 09. December 2011Anfang der 1990er Jahre hatte ich die Marotte, Bücher per Stichprobe zu prüfen, indem ich genau eine Seite las. Es war keine willkürlich ausgewählt Seite, sondern prinzipiell die Seite 35. Wie ich gerade zu dieser Seitenzahl kam, das ist eine verwickelte Geschichte. Hier geht es mir um etwas anderes: „Die Krypta ist ein Kriminalroman, ein Kriminalroman in zwei Teilen, dessen zweiter Teil peinlichst genau alles das zerstört, was der erste sich aufzubauen bemüht hat […]“ – las ich Mitte Juni 1992 auf Seite 35 eines Romans, den mir Uschi Engelbrecht vom Hanser-Verlag „als ausgewiesenen [!] Oulipo-Fan“ zugeschickt hatte, verbunden „mit dem ausdrücklichen Wunsch, daß Sie aus dem Labyrinth des Buches, in dem man sich gerne verliert, wieder auftauchen.“ Zweimal Dankeschön für Uschi Engelbrecht: einmal für das Buch, das ich bis auf Seite 35 nicht gelesen habe; und zweitens für den Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist. Denn ich nahm den zitierten Satz über den wohl fiktiven Kriminalroman zum Anlass, selbst einen Kriminalroman zu schreiben, der nach dem besagten Strickmuster gebaut sein sollte. Dieses Unternehmen erwies sich allerdings recht bald als ein Labyrinth, aus dem ich streng genommen bis heute nicht wieder aufgetaucht bin. In zwei Punkten irrte freilich die freundliche Verlagsangestellte: Ich war und bin kein Oulipo-Fan, und schon erst recht kein „ausgewiesener“; und ich verliere mich nicht „gerne“, weder in Büchern noch in der Wirklichkeit. – Der zitierte Satz geht übrigens so weiter: „[…] das klassische Verfahren zahlreicher Rätsel-Romane, das hier auf einen fast karikaturistischen Höhepunkt getrieben wird.“ (Georges Perec: 53 Tage. A. d. Frz. v. Eugen Helmlé. München: Carl Hanser Verlag, 1992, S. 35.) Das mag für die Krypta stimmen, meine Furie hingegen verrennt sich in den uferlosen Ebenen der Langeweile.

Jacke wie Hose

Thursday, 08. December 2011Vor 350 Jahren berichtet Samuel Pepys vom Missgeschick eines Mr. Townsend, „daß er nämlich kürzlich mit beiden Beinen durch ein Hosenbein gestiegen und so den ganzen Tag herumgelaufen“ sei. (Tagebuch aus dem London des 17. Jahrhunderts. A. d. Engl. v. Helmut Winter. Stuttgart: Philipp Reclam, 1980, S. 69.) Wie soll man sich denn das vorstellen? Dann müsste Townsend Beine gehabt haben wie ein Storch; oder Hosen so weit wie Röcke? Übrigens bezeichnete das Wort Hose im Deutschen ja ursprünglich das einzelne Hosenbein, wie in dem berühmten Reklamespruch von Lichtenberg noch deutlich wird: „Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.“ (Sudelbücher, Heft E, 79.) – Es hilft alles Deuten und Raten nichts, manche Stellen in alten Büchern muss man entweder für kryptisch oder für frech gelogen halten.

schlupp! zur Welt gebracht

Wednesday, 07. December 2011Was, würde ich mir wünschen, sollte ein ernst zu nehmender Kunstrichter hundert Jahre nach meinem Tod über mich und mein Geschreibsel urteilen? Schön wäre etwa: „Er ist die personifizierte Vollkommenheit; und man kann das eigentlich bloß konstatieren.“ So darf sich nur ein unterschätzter Kritiker über einen ebenso unterschätzten Poeten und Künstler äußern. Hier ist es Egon Friedell, den ich zitiere (Kulturgeschichte der Neuzeit. München: Verlag C. H. Beck, 1974, S. 1322) und dem ich unbedingt beipflichte, ist doch der so maßlos Verehrte kein geringerer als der allerfrüheste Urheber meines Kunstverstands, meiner Lachlust, meiner Melancholie. (Größenwahn ist in der Einsamkeit ein bezauberndes Gefühl.)

Grünspan fern der Heimat

Tuesday, 06. December 2011Was mich bei aller gefahrvollen Abenteuerlust früher Entdecker und Weltreisender stets am meisten beeindruckt hat, das ist ihr Wagemut, sich von allen üblichen Hilfs- und Rettungsmitteln der menschlichen Zivilisation so weit zu entfernen, dass in manchem Notfall einer Verletzung oder Erkrankung möglicherweise keinerlei Hoffnung auf Heilung mehr bestünde, die daheim noch zu kurieren gewesen wäre. Andererseits imponiert mir das praktische Wissen solcher Leute, wie sie sich in der Mannschaft des Kapitäns James Cook bei seiner zweiten Südseereise zusammengefunden hatten, die so leicht durch nichts zu erschüttern waren. – So berichtet etwa der neunzehnjährige Georg Forster ganz nebenbei, warum er sich am 23. April 1773 einem Landgang in der neuseeländischen Dusky-Bay nicht hatte anschließen können, den verschiedene Offiziere unternahmen. „Wir hätten sie gern begleitet; aber Durchlauf und Colik hielten uns am Bord zurück. Beydes kam von der Sorglosigkeit des Kochs her, der unser kupfernes Küchen-Geschirr ganz von Grünspan hatte anlaufen lassen.“ (Reise um die Welt. Hrsg. v. Gerhard Steiner. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1983, S. 177.) Wenn ich mir vorstelle, ich wüsste mich vor Leibkrämpfen, Durchfall und Erbrechen nicht zu halten, weit weg von jeder Ambulanz und jedem ärztlichen Rat; und dann zeigte mir so ein schmieriger Smutje seine grün angelaufenen Kupferpfannen und -töpfe … grauenhaft!

Leid entfesselt

Monday, 05. December 2011Ende der 1970er Jahre kursierte unter linken Antiquaren der Geheimtipp, dass Hugo Balls Die Flucht aus der Zeit von 1946 beim Verlag Josef Stocker in Luzern noch ganz regulär lieferbar sei; zwar keine Erstausgabe aus dem schmalen Werk des Dadaisten, denn ursprünglich waren diese Tagebuchnotizen 1927 bei Duncker & Humblot in München erschienen – aber immerhin! Auch ich orderte das Buch zum Listenpreis von 13,50 Schweizer Franken. Leider hat es einen braunen Fleck im Vorderschnitt. Ich lese: „Die Fehler, die man am andern entdeckt, sind oftmals nur die eigenen. Wer sich mit diesem Gedanken vertraut macht, hat großen Nutzen davon.“ (Eintrag vom 6. April 1920, S. 281.) Daran musste ich im Krankenhaus denken, als mir jeder meiner insgesamt fünf Zimmernachbarn seine halbe Lebens- und ganze Leidensgeschichte erzählte, ohne sich auch nur im Mindesten für mich und mein Ach und Weh zu interessieren. Aber ganz so war ich selbst ja bisher auch aufgetreten! Seither zügele ich mich immerhin gelegentlich, wenn meine Tiraden und Jammerarien mich wieder einmal mit sich reißen wollen und unaufmerksam zu machen drohen fürs nicht minder traurige Los meiner Zuhörer.

Schmerz vergangen

Sunday, 04. December 2011Früher hatte ich noch die schlechte Angewohnheit, meinen Namen und das Anschaffungsdatum in meine Bücher zu schreiben. Glücklicherweise muss mir sehr bald ein kundiger Kollege in der Buchhandlung, in der ich seit dem 16. Oktober 1978 arbeitete, den Tipp gegeben haben, meinen Besitzvermerk wenn schon dann jedenfalls nicht auf die Titelseite zu schreiben, die sei so etwas wie das Hymen des Buches und müsse unbedingt rein und unbeschädigt bleiben. Vielleicht das allererste Buch, das ich an meinem ersten Arbeitsplatz mit Kollegenrabatt erwarb, war eine gebundene Ausgabe der Tagebücher von Franz Kafka (Hrsg. v. Max Brod. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1967). Darin strich ich irgendwann eine Stelle aus dem März 1922 an, als der Autor gerade noch zwei Jahre zu leben hatte: „Früher, wenn ich einen Schmerz hatte und er verging, war ich glücklich, jetzt bin ich nur erleichtert, habe aber das bittere Gefühl: ,wieder nur gesund, nicht mehr‘.“ (S. 415.) – Diese Wandlung habe ich, wie es scheint, nun auch durchgemacht, wenngleich ich eher von einem flauen denn von einem bitteren Gefühl sprechen möchte.

Kopfschnitt entstaubt

Saturday, 03. December 2011Als ich in nur einer Woche meine gesamte Arbeitsbibliothek neu ordnete, blieben für jedes Buch im Mittel gerade mal ein paar Minuten Aufmerksamkeit. Damit diese Schnelldurchsicht – vom eigentlichen Zweck der Übung, der Neuordnung, einmal abgesehen – nicht ganz nutzlos sein sollte, blätterte ich die meisten Bücher wenigstens kurz an, las hier und da wahllos ein paar Zeilen, schaute ins Inhaltsverzeichnis oder ins Register. Und wenn ich dabei, was nicht eben selten geschah, eine Stelle erspähte, die mein Interesse weckte, dann legte ich dort zwischen die Seiten einen jener postkartengroßen, hauchdünnen, säurefreien Notizzettel, die ich schon seit vielen Jahren als Lesezeichen und Vorratsspeicher für Gedankenblitze nutze. Gelegentlich notierte ich auf diese Blättchen mit spitzem Bleistift ein paar Ideensplitter, eine Assoziation oder eine Frage, zu der mich die vom Zufall ausgewählte Textstelle angeregt hatte und die ich einer genaueren Betrachtung zu einem späteren Zeitpunkt für wert befand. Und vielleicht würde hieraus ja der eine oder andere Beitrag zu meinem Blog heranreifen?

Geist händisch

Friday, 02. December 2011Nach einer Lebenskrise habe ich immer das Verlangen, Ordnung zu schaffen. So war ich diesmal, nach der Rückkehr aus der Klinik, zunächst zu keiner anderen Handlung in der Lage, als etwas zu tun, das ich schon lange vor mir hergeschoben und zu dem ich mich dank vermeintlich wichtigerer Aufgaben doch nie hatte aufraffen können: meine Büchersammlung zu ordnen. Jeder, der aus einer großen in eine wesentlich kleinere Wohnung umziehen musste, kennt die Schwierigkeit, alles Hab und Gut in die neue, knappe Behausung so hineinzustopfen, dass man noch einigermaßen weiß, wo was zu finden ist. So lebte ich in meiner Bibliothek seit Sommer vorletzten Jahres im quälenden Dauerzustand einer Unübersichtlichkeit, die das glückliche Finden eines bestimmten Buches zum Zufall und das zufällige Entdecken eines längst nicht mehr vermissten Buches zur Regel werden ließ. Dies mag für eine Weile reizvoll sein. Und so bewog mich mein sanguinisches Temperament sehr bald, mir diese eigentlich unbefriedigende Arbeitsbedingung als eine weitere Exzentrizität meines kauzigen Wesens schönzureden. Wenn ich nach dem Wortlaut eines Satzes aus Wittgensteins Tractatus suchen wollte, aber leider das Buch nicht fand und mir stattdessen Hebbels Tagebücher in die Hände fielen, dann blätterte ich darin so lange, bis ich auf einen Ausspruch stieß, der mir noch ungleich besser in den Zusammenhang zu passen schien. Wenn es stimmt, dass Not erfinderisch macht, dann gilt nach meiner Erfahrung erst recht, dass Faulheit zu wahren Geniestreichen verleiten kann – gelegentlich jedenfalls. Da ich nun aber die neu gewonnene Lebensperspektive nutzen wollte, um manche träge Gewohnheit und insbesondere auch meine Arbeitsweise zu überdenken, begann ich gleich mit der übelsten Kärrnerarbeit und räumte die Bibliothek meines Arbeitszimmers vollständig aus den Regalen, sortierte sie und räumte sie anschließend wieder ein. Das klingt, so leicht dahingesagt, wie ein Handumdrehen, fühlt sich aber in der Wirklichkeit eher an wie das Zermahlen aller Knochen im Fleische. Was mich dennoch halbwegs bei Laune hielt, das waren die vielfältigen Wiedersehensfreuden, wenn mancher längst vergessene Schatz, seit gefühlten Ewigkeiten in der zweiten Reihe schmachtend, wohin die Willkür des chaotischen Einzugs ihn verbannt hatte, plötzlich wieder sein Präsenzrecht behaupten durfte. Jedenfalls reichten solche Glücksimpulse, um aus den finsteren Tälern grenzenloser Erschöpfung immer wieder heraufzufinden ans Licht. Nun umgibt mich die Handbibliothek in feinster Ordnung, ich weiß wieder, was sie birgt und wozu ich sie nutzen kann. Die wertvollste Erfahrung aber, die mir dieser körperliche Gewaltakt bescherte, soll diesen knappen Expeditionsbericht krönen. Mir wurde doch deutlich wie nie zuvor, welch unersetzlichen Wert eine solche Textsammlung in ihrer Konkretion als Fülle von mit Händen greifbaren Büchern hat. Besäße ich diese ungefähr tausend Werke stattdessen als Textdateien auf einer Festplatte, wäre die Aufgabe einer Neusortierung oder Umstrukturierung gewiss mit ein paar Anschlägen auf der Tastatur zu erledigen gewesen. Aber diese kinderleichte Arbeit in Minutenschnelle hätte auch keinerlei Spuren bei mir hinterlassen, von Glücksmomenten ganz zu schweigen. Es ist eben so viel mehr als nur verdrossene Treue zu einem antiquierten Medium, das uns Hirntiere zu Skeptikern angesichts der bevorstehenden E-Book-Revolution macht. Wenn man den Geist von seinen mit Händen greifbaren Werkzeugen nimmt und in einem virtuellen Raum isoliert, dann wird eine grauenhafte Verödung die Folge sein – für den Geist so sehr wie für die wirkliche Welt.

Kürzer treten

Thursday, 01. December 2011Die Entwürfe zu diesem ersten Posting nach der langen Krankheitspause hätten den Brennstoff liefern können zu einem völlig neuen Blog mit dem Titel Scheiterhaufen. So nannte ich einst im paranoiden Jahr 1984 mit vollem Recht einen ersten Romanversuch, dessen Überbleibsel noch irgendwo auf meiner Spur durch verschollene Keller und Speicher in schimmelnden Kisten gammeln mögen. Aber daran wollte ich nun doch nicht anknüpfen, denn schließlich war es alles nichts, was ich mir da so zusammenspann in den vergangenen endlosen Wochen – und nichts schien selbst mir ein wenig zu gering. Nun hatte ich mir aber frühzeitig für den Neubeginn ein Ultimatum gesetzt; nämlich heute. Ich bin ja, was die Inspiration betrifft, ein etwas kauziger Fall. Wenn eine erlösende Eingebung hartnäckig sich verweigert, dann führe ich sie per höchstrichterlichem Beschluss herbei. Hiernach lautet ab dato die formale Regel für alle künftigen Beiträge in diesem Blog, dass sie nurmehr einen Absatz haben sollen, statt wie bisher deren fünf. Das wird zweifellos auf den Stil, die Tendenz, die Frequenz und den Inhalt meiner Kurzprosa Auswirkungen haben, von denen ich mich aber ebenso überraschen lassen muss wie die geschätzte Leserin, der geneigte Leser.

Melancholie unterm Regenbogen

Thursday, 15. September 2011In den vergangenen Tagen habe ich meine Sammlung von Taschenbüchern aus der edition suhrkamp für die Angebotsliste meines Versandantiquariats erfasst. Der Anschaffungszeitraum reicht von 1972 bis 1992. (Danach habe ich wohl auch noch das eine oder andere Bändchen dieser bunten Reihe erworben, doch stehen diese „jüngeren“ Bücher noch nicht zum Verkauf.)

Der geniale Einfall von Willy Fleckhaus, die Umschläge der ersten Taschenbücher im Suhrkamp-Verlag ohne Abbildungen zu gestalten, einfarbig und mit einer schlichten Linotype Garamond; und dass die Farben in der Zusammenschau aller Bände das gesamte Spektrum abbildeten – dieser Einfall hat sicher manchen Buchliebhaber dazu verführt, möglichst ausreichend viele dieser Bändchen zu erwerben, um daraus einen schönen Regenbogen ins Regal zaubern zu können. Nur die von Hannes Jähn gestalteten Taschenbücher der Sammlung Luchterhand kamen noch puristischer daher; und die erschienen erst sieben Jahre später. Alle anderen „pocket books“ in Deutschland, ob von Rowohlt, Fischer, Heyne, Ullstein oder Goldmann, imitierten ihre Vorbilder aus den angloamerikanischen Verlagen und gingen mit schreiend bunten Titelbildern auf Kundenfang.

Mit dem Erscheinen des ersten Bändchens in der edition suhrkamp, Bertolt Brechts Leben des Galilei, war das Taschenbuch 1964 endlich „stubenrein“ geworden. Anfangs wurden die Billigbücher mit solch reißerischen Reihennamen wie rororo von seriösen Buchhändlern ja noch boykottiert, wobei sich hinter dieser Hochnäsigkeit handfeste wirtschaftliche Bedenken verbargen. Die Sortimenter der 1950er-Jahre fürchteten nämlich, das wachsende Angebot billiger Taschenbücher würde bald die Preise für „richtige“ Bücher kaputt machen. Aber auch von den typischen Taschenbuchpreisen, die immer auf 80 Pfennig endeten, grenzte sich Suhrkamp bewusst mit runden D-Mark-Preisen ab. In der gleichen Zeit warb Reemtsma für seine Zigarettenmarke Atika mit dem Slogan: „Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.“ Ich müsste mich sehr irren, wenn diese Glimmstängel nicht auch einen glatten Preis gehabt hätten. (In den 1960er-Jahren kostete eine Schachtel mit 21 Zigaretten der Marke HB 1,90 DM.)

Was waren das also für besondere Geschmäcker, die diese Taschenbücher bevorzugten? Schüler der Frankfurter Schule, bewegte Studenten, Intellektuelle, Sozialkritiker, Fortschrittliche, Experimentierer, Alternative.

Indem ich nun jeden einzelnen dieser 115 Bände in die Hand genommen und mehr oder weniger gründlich inspiziert habe, musste ich feststellen, dass ich mich an die meisten kaum mehr erinnern konnte. Woraus hatte sich der Kaufimpuls genährt? Warum interessierte ich mich beispielsweise für Sozialistische Realismuskonzeptionen, nachvollziehbar gemacht durch „Dokumente zum 1. Allunionskongreß der Sowjetschriftsteller“? Das scheint auf den ersten Griff völlig unerfindlich. Schlage ich das Buch aber auf, entdecke ich eine hoffnungsvolle Rede von Ernst Toller, gehalten am 28. August 1934 in Moskau. Keine fünf Jahre später erhängte er sich in New York. Auch ein langer Bericht von Klaus Mann ist hier abgedruckt, voller Optimismus noch. Doch, es könnte lohnend sein, sich diese Dokumente einmal genauer anzuschauen. Jetzt stelle ich sie für 6,50 Euro beim ZVAB online; es ist ja kaum wahrscheinlich, dass sie einen Liebhaber finden.

Deutschland umsonst (II)

Friday, 22. July 2011Nun habe ich Michael Holzachs letztes Buch ausgelesen. Es hielt zugleich weniger und mehr, als ich mir von ihm versprochen hatte. Ich will mit den Defiziten beginnen.

Für einen Fußmarsch von fast einem halben Jahr fällt die Ausbeute an Erlebnissen, Beobachtungen, Gedanken und Gefühlen eher mager aus, und dies erst recht, wenn man noch die reinen Phantasiebilder abzieht, die der Autor gelegentlich einstreut, und außerdem jene Passagen, in denen er Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend mitteilt, aufgerührt durch den Besuch von Ortschaften, in denen er früher einmal gelebt hat. Es entsteht der Eindruck, dass Holzach eigentlich verschiedene Bücher hat schreiben wollen. Der Versuch, gleich mehrere Konzepte zwischen nur zwei Deckel zu pressen, ist gründlich missraten. Die Verarbeitung einer teils als traumatisch erlebten Vergangenheit, die Erkundung sozialer Missstände in einem Wohlfahrtsstaat der 1980er-Jahre, das Abenteuer eines Gewaltmarsches unter Verzicht auf Geld und Beförderungsmittel, die Erkundung der eigenen psychischen und physischen Grenzen – daraus hätte man gut vier Bücher machen können; und vermutlich vier bessere Bücher als dieses, das von allem etwas bringt, aber von allem zu wenig.

Wenn dennoch mache Episoden haften bleiben, als Momentaufnahmen ohne Ansehen ihrer Bedeutung im Gesamtzusammenhang der Geschichte, dann spricht dies für die gelegentlich scharfe, fast mikroskopische Beobachtungsgabe und Darstellungssorgfalt des Autors. Als vielleicht besonders treffendes Beispiel für diese Qualität fällt mir die Einlösung einer „Durchreisebeihilfe“ in Form eines „Lebensmittelgutscheins“ ein, bei der es darum geht, die großzügig gewährten acht Mark („in Worten, acht, Spirituosen- und Tabakwaren ausgenommen“) möglichst auf den Pfennig genau auszuschöpfen. (Holzach, a.a.O., S. 88 f.) Auch sind die meisten der zahllosen knappen Porträts von Weggefährten, Obdach- und Arbeitgebern und Obrigkeitsvertretern markant, glaubwürdig und einprägsam. Dass der Autor Humor hat, zeigt sich am deutlichsten an diesen Karikaturen.

Ein lustiges Buch ist dies aber nicht. Dafür sorgt von der ersten bis zur letzten Seite ein melancholischer Grundton. Die Tristesse der Unbehaustheit ist stellenweise so bedrückend, dass man versucht ist, Deutschland umsonst vorzeitig aus der Hand zu legen. Alkoholismus wird vielfach als eine Hauptursache für Obdachlosigkeit angeführt. Wenn man dieses Buch gelesen hat, begreift man, dass andersrum auch ein Schuh draus wird: Obdachlosigkeit ist nämlich ohne Alkohol auf längere Sicht kaum zu ertragen.

Bleibt die Frage, um die es ja in dieser Serie über Trendbücher vordergründig geht: Was hat Michael Holzachs Reisebeschreibung durch ein Wohlstandsland für mehr als zwei Jahrzehnte zu einem solchen Dauerbrenner gemacht? Einmal steht das Buch in enger Verwandtschaft zum Werk von Günter Wallraff, der ja mit seinen „unerwünschten Reportagen“ seit 1969 vorgemacht hat, wie man durch das Ausprobieren von riskanten Lebensumständen zu aufschlussreichen Erfahrungen kommt und mit den abenteuerlichen Berichten darüber viele Leser findet. Zweitens macht der genial-knappe Titel neugierig auf eine Erfahrung, die niemand freiwillig machen möchte, die jeden mindetens theoretisch bedroht und auf die man sich darum gern einmal in der Phantasie einlässt – in der Erwartung schauriger Details, aber vielleicht auch in der Hoffnung auf praktische Ratschläge, die einem notfalls nützlich sein könnten: Man weiß ja nie! Und drittens hat vermutlich das tragische Ende des Autors dazu beigetragen, dass er nun von einer Aureole der Lauterkeit umgeben ist: Der Mensch, der sein Leben für einen Hund opferte. (Die Verfilmung als vierteilige TV-Serie unter dem Titel Zu Fuß und ohne Geld aus dem Jahre 1995 setzte vermutlich einen weiteren Kaufimpuls, indem viele vorherige Leser sie damit kommentierten, das Buch sei aber besser.)

Deutschland umsonst (I)

Monday, 04. July 2011Dieses Buch werde ich wohl damals stapelweise verkauft haben, im Jahr 1982, als es erschien. Die gebundene Ausgabe im Verlag Hoffmann und Campe in Hamburg ging drei Jahre lang weg wie geschnitten Brot, zehn Auflagen und fast hunderttausend Exemplare wurden zum Stückpreis von 28 Mark abgesetzt, und dann noch einmal so viel als Ullstein-Taschenbuch für 7,80 Mark. Üblicherweise ist ein Bestseller dann vom Tisch. Aber bei Michael Holzachs Reisebericht Deutschland umsonst wagte HoCa 1993 gar noch einen weiteren Aufguss, diesmal als Paperback für 18 Mark; und auch der war immerhin noch so erfolgreich, dass er es bis 2006 auf solze 13 Auflagen brachte! Was ist bloß dran an diesem Buch? Ich wollte es wissen und lese es gerade.

Den Anstoß zu meiner Erinnerung an den Bericht eines jungen Mannes, der „zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland“ wandert – so die bündige Zusammenfassung des Themas im Untertitel –, gab mir indirekt dessen ehemaliger Weggefährte, der Essener Fotograf Timm Rautert, der regelmäßig bei proust ausstellt und auftritt. Als ich mich in der Wikipedia über Rautert informierte, las ich über ihn, er habe seit 1974 für das ZEITmagazin „in enger Kooperation mit dem Journalisten Michael Holzach überwiegend sozialkritische Themen“ fotografiert. Ein Klick auf Michael Holzach und es machte Klick! Ich erinnerte mich augenblicklich wieder an dessen Dauerbrenner von vor nahezu dreißig Jahren. Dass der Autor 1983 auf so tragische Weise ums Leben gekommen war, wusste ich nicht – oder hatte es jedenfalls längst vergessen.

Die Erstausgabe von Deutschland umsonst bekam ich antiquarisch über ZVAB zum Preis von 10,40 €, zwar leicht schiefgelesen und, dem Geruch nach zu urteilen, aus einem Raucherhaushalt, aber ansonsten sauber und mit tadellosem Schutzumschlag – an den ich mich prompt erinnerte, als ich das Buch in Händen hielt. Das Titelfoto stammt von Rautert und zeigt den Autor mit seinem Hund Feldmann, einem Boxermischling aus dem Hamburger Tierasyl, der ihn auf seiner Wanderschaft begleitete und schließlich Holzachs Tod verursachte.

Wie es dazu kam, dass Holzach sich 1980 für ein halbes Jahr ohne einen Pfennig Geld auf den Weg machte und die Bundesrepublik von Nord nach Süd und wieder zurück durchwanderte, das beschreibt er ziemlich genau in der Mitte seines Buches, unmittelbar bevor er sich mit Timm Rautert an der Kanalbrücke in Altenessen trifft. Er empfand damals sein Leben als „sozial engagierter Journalist“ auf die Dauer als pure Heuchelei. Die ging ihm schließlich so sehr an die Nieren, dass er seinen guten Job bei der ZEIT an den Nagel hängte. Für ein Jahr lebte er bei der deutschstämmigen Wiedertäufersekte der Hutterer in Kanada, die einen urchristlichen Kommunismus praktiziert. (Auch über dieses Abenteuer schrieb er ein Buch, Das vergessene Volk.) Und dann, so Holzach, „grub ich meinen alten Plan wieder aus, eine autobiographische Wanderung durch Deutschland zu machen“ – autobiographisch insofern, als er all jene Orte aufsuchte, die in seinem Leben irgendwann eine besondere Rolle gespielt hatten, wie Holzminden, Heppenheim oder Bergisch-Gladbach.

Was Holzach unterwegs erlebt, lässt sich keineswegs auf einen einfachen Nenner bringen, obwohl das Buch sich damals vielleicht mittels solcher Vereinfachungen vermarkten ließ: ,Mitten im Wohlstandsland BRD herrscht das bitterste Elend und hält jene grausam umklammert, die einmal schuldlos aus der bürgerlichen Ordnung gefallen sind.‘ Das ist aber keineswegs die Botschaft, die das Buch vermittelt. Eher geht es um die Selbsterfahrung des Autors, der wissen möchte, was mit ihm geschieht, wenn er sich ohne Geld durchschlagen muss. Aber erklärt die Neugier am Verlauf eines solchen Experiments allein schon den sensationellen Verkaufserfolg dieses Buches? Das kann ich nicht recht glauben.

[Fortsetzung folgt. – Titelbild © Timm Rautert & Verlag Hoffmann und Campe.]

Plan einer Trendbuch-Analyse (1955-2005)

Wednesday, 29. June 2011Vor drei Jahren wurde ich von meiner Ansprechpartnerin bei Westropolis mal gebeten, einen „Beitrag über die Literatur der 1980er Jahre“ zu schreiben. Auf meine Nachfrage, was genau damit denn gemeint sei, stellte sich heraus, dass es um die in Deutschland damals erfolgreichsten Bücher gehen sollte, und unter diesen dann möglichst um solche, die den „Geist des Jahrzehnts“ besonders gut zum Ausdruck brächten. Das dürften Romane so gut wie Sachbücher sein! Die anderen freien Autoren des Kulturblogs der WAZ-Mediengruppe sollten parallel dazu die Musik, die Kunst, den Film und die Mode der 80er in Erinnerung bringen.