Author Archive

Saturday, 21. November 2009

Erst nach Beendigung meines Wer–Weiß–Was–Lektüreberichts entdeckte ich das Interview, das Silvia Bovenschen dem womöglich momentan gewieftesten Literaturpropagandisten unterm Tarnkäppchen der Kritik in Feuilleton, Funk und Fernsehen, Denis Scheck (* 1964), auf der Frankfurter Buchmesse gewährt hat und das man nun in voller Länge online anhören, -sehen und -staunen kann.

Zu Beginn gleich ein Gutes, was über dieses Gespräch zu sagen ist: Es ist lang! Das ist insofern erfreulich, weil es den nötigen Raum lässt für allerlei Randständiges, das nicht unmittelbar und schnurgerade auf die Frage abzielt, ob sich die Neunzehneurofünfundneunzig für das vorgestellte Buch denn nun lohnen oder nicht. Und gerade diese Nebensächlichkeiten an der Peripherie sind die unerwarteten Tinten- oder meinetwegen – schließlich geht es ja um einen Krimi – Blutkleckse, die das zuvor gemachte Bild vom Buch und mehr noch von seiner Autorin um ein paar überraschende Akzente bereichern. Gerade auf der Buchmesse werden ja unzählbare, unerträgliche, unnötige Un-Gespräche geführt, zwei- bis vierminütige Small Talks, die im ganz wörtlichen Sinne im Vorbeigehen entstanden sind, aber auch insofern, als sie nur ein Aneinandervorbeireden dokumentieren, im Rhythmus eines gut gelaunten, scharf beschleunigten Aneinandervorbeifragens und -antwortens.

Hier aber findet die Autorin fast eine halbe Stunde lang Zeit und Gelegenheit, etwas über das Interieur ihres Elternhauses zu erzählen, über grottenschlechte Impressionisten an den Wänden und über die unterschiedlichen Bücherstapel auf den Nachttischen von Mama und Papa Bovenschen, hie Proust und Daphne du Maurier traulich vereint, dort zwei Stapel über die Kunst der Hethiter [s. Titelbild], worin sie die katholische und die protestantische Variante des Bildungsbürgertums repräsentiert sieht; und schließlich findet sie Zeit zu einer längeren declaration of human faults, die ich gern einmal als kleine Kostprobe in ganzer Länge wiedergeben will.

Scheck hatte gefragt, ob wir wirklich so dämlich und beschränkt seien wie die Menschen in Bovenschens Roman, wofür sie dort von den vier Außerirdischen zu Recht verworfen werden, worauf die Autorin erwidert: „Na ja, wenn ich mir das so anschaue, was in einigen Weltgegenden und zuweilen auch bei uns so passiert, denke ich, mit dieser Gattung kann nicht sonderlich viel los sein, und dann kommt es mir auch so vor, als wären wir eher so eine ,Panne der Evolution‘ als die ,Krönung‘ irgendeiner ,Schöpfung‘ … und ich denke, diese Schwärze ist auch in mir. Also, ich will das nicht leugnen: Ich habe die pessimistischsten Annahmen über die Natur des Menschen. – Aber ich habe natürlich auch … ich habe eine Liebe zu vielen Dingen, ich habe eine Liebe zu vielen Menschen, ich finde, dass es so etwas gibt wie Schönheit. Und das besteht unversöhnt in mir, nebeneinander, ich will da auch nichts versöhnen, und vielleicht geht all mein Schreiben darauf hinaus, und das literarische Schreiben gönnt mir im Unterschied zum theoretischen oder essayistischen die Möglichkeit, das nebeneinanderher laufen zu lassen, also da nicht ,einerseits – andererseits‘ sagen zu müssen oder ,dialektischerweise‘ oder irgendsowas, ja? Sondern ich kann das nebeneinander hart stellen, und dann kann sich jeder das heraussuchen, wozu er neigt. Also ich kann das in mir nicht versöhnen – das ist eine private Antwort, die ich ihnen da gerne gebe – und will es inzwischen auch nicht mehr in mir versöhnen.“ (Denis Scheck: Interview mit Silvia Bovenschen vom 16. Oktober 2009 © ARD.)

Ganz werde ich den Verdacht nicht los, als sei diese Melancholie, die hier beschrieben ist, schon dem Kind Silvia Bovenschen einverleibt gewesen. Über dieses, so Bovenschen wörtlich, „eklige“ Kind sagt sie rückblickend einen Satz, der in seiner Unbarmherzigkeit kaum zu überbieten ist und der im angeregten Geplaudere über ein anregendes Buch am Rande einer maßlosen Messe wohl unterging, weshalb ich ihn hier für die Ewigkeit retten möchte. Sie sagt den Satz: „Ich hätte mich nicht gehabt haben mögen.“

[Titelbild von Noumenon v. 13. Juli 2007: “A rather close up photograph of Eflatunpinar’s main part. Eflatunpinar is a Hittite site found in modern Beyşehir district of Konya/Turkey.” GNU Free Documentation License.]

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Unversöhnt

Wednesday, 18. November 2009

Mein liebstes Nachschlagewerk zum Allgemeinwissen, die gemeinnützige Wikipedia, sammelt wieder einmal Spenden. Wer dem Aufruf folgt, darf auch gern einen Kommentar hinterlassen: „Haben Sie einen Gedanken, den Sie der Welt mitteilen möchten? Sie können bis zu 200 Zeichen eingeben.“ Wikimedia Deutschland freut sich über Spenden in jeder Höhe, die Beträge von 25, 50, 75 und 100 € sind voreingestellt, es darf aber auch gern ein bisschen mehr sein.

Schaut man sich die Kommentarliste im Spendenticker etwas genauer an, dann stolpert man immer wieder einmal über einen vermeintlichen Knauser, der gerade eben 1 € locker macht. Tatsächlich dient diese eher symbolische „Spende“ aber nur als Eintrittsgeld für jene kritischen Zeitgenossen, die die Gelegenheit nutzen, ihren Frust über die gegenwärtige Entwicklung bei Wikipedia abzuladen. So schreibt heute ein anonymer Spender, es gehe dort neuerdings zu „wie bei Aschenputtel: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Relevanz bei Wikipedia, Platz für Irrelevanz bei Wiki-Waste.“

Wiki-Waste? Diese streitbare Website im Wiki-Format versteht sich als eine Art Schrottplatz für alles, was aus der deutschsprachigen Wikipedia rausgeschmissen wurde. Gut, das klingt zunächst in meinen Ohren sympathisch, bin ich doch jeder Verschrobenheit und Fliegenbeinzählerei gegenüber prinzipiell aufgeschlossen. Allerdings hat mir die Wikipedia gegenüber den meist bierernsten Print-Enzyklopädien gerade deshalb imponiert, weil sie eben auch abgelegenste Forschungsgegenstände respektiert und zudem ein weites Herz hat für jede Art von Scherz, Satire und Ironie, vorausgesetzt, dass eine tiefere Bedeutung dabei nicht ganz aus dem Blick gerät. So findet sich dort selbstverständlich ein ausführlicher Artikel über die putzigen Nasenschreitlinge (lat. Rhinogradentia), und wer nach der berühmten Steinlaus (lat. Petrophaga loriori) sucht, beißt ebenfalls nicht auf Granit. Um was für Artikel handelt es sich nun aber, die nach dem Urteil der empörten Streiter wider die Zensur bei Wikipedia vor die Tür gesetzt wurden? Wer das unbedingt wissen will, der wird nun bei Wiki-Waste fündig. Ob er dort glücklich wird oder wenigstens fröhlich, das möchte ich allerdings bezweifeln.

Ein paar Kostproben gefällig? Dem Rotstift zum Opfer fiel beispielsweise der Artikel über das „Pallindrom“, einfach deshalb, weil es sich „Palindrom“ schreibt, da beißt nun mal keine Steinlaus den Faden von ab. Kymbrisch ist eine Sprache? Nein, aber Kymrisch ist eine Sprache. Interessanter wird’s schon, wenn ansonsten unbekannte Personen oder Körperschaften durch einen beauftragten oder selbst erstellten Wikipedia-Artikel auf sich aufmerksam zu machen versuchen, aus Eitelkeit oder Geschäftsinteresse Popularität vortäuschen oder erlangen wollen oder gar sich selbst oder ihre Produkte auf diesem Wege kostenlos zu bewerben trachten. Eine ganze Reihe von gelöschten Beiträgen in Wiki-Waste riecht verdächtig nach dieser Sorte Schleichwerbung, z. B. die über Zenvo Automotive, den „Tapgitarristen“ Mathias Sorof oder den Engelberger Klosterbrotverfeinerer Heinrich Hess, dessen Nachfahren meinetwegen emsige Genealogen sein mögen, aber wen juckt’s?

Ins Straucheln komme ich aber mit meinen Vorbehalten gegen den Eifer der Wikiwastianer, wenn ich einen so rührend emsigen Artikel wie den über Akashlina lese. Der Autor ist erkennbar kompetent und der behandelte Gegenstand kann bei der Fülle der Belegstellen unmöglich gänzlich irrelevat sein. So wird sich doch wohl in Dreiteufelsnamen jemand finden, der den Text und auch das Gedicht von [s. Titelbild] Jibanananda Das (1899-1954) in verständliches Deutsch überträgt, oder?

Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »

Tuesday, 17. November 2009

Worüber ich einmal gebloggt habe, das vergesse ich so schnell nicht. Vor ein paar Tagen tauchte der Name der kubanischen Bloggerin Yoani Sánchez (* 1975) wieder in den Medien auf (vgl. Peter Burghardt: Neue Angst. Kubas berühmteste Bloggerin wird entführt, beleidigt, geschlagen; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 262 v. 13. November 2009, S. 15). Im Mai vorigen Jahres hatte ich über Sánchez berichtet, weil sie vom US-amerikanischen TIME magazine auf seine „Liste der 100 einflussreichsten Leute der Welt“ gesetzt worden war.

Das Castro-Regime macht der couragierten Kritikerin im eigenen Lande nach wie vor mit allen Mitteln das Leben schwer. Neulich beschrieb sie in einem Interview, welche Mühen es sie kostet, überhaupt einen Beitrag in ihrem eigenen Blog zu publizieren: „Grundlegend ist, dass ich wegen der langsamen Internet-Verbindungen auf Kuba vor allem offline arbeite. Weil ich zu Hause legal keinen Internet-Zugang haben darf, schreibe ich Texte auf meinem PC, speichere sie auf einem USB-Stick und stelle sie dann in einem der öffentlich zugänglichen Internet-Cafés online – und das möglichst schnell, weil es für mich ziemlich teuer ist. Am Anfang konnte ich den Blog noch selbst verwalten. Ende März vergangenen Jahres wurden von der Regierung aber Filter installiert, die das unmöglich machten.“ (Ole Schulz: „Die Revolution ist gestorben“. Interview mit Yoani Sánchez; in: Focus Nr. 14 / 2009 und online.)

Vor ihrem Haus treiben sich immer wieder finstere Gestalten herum, die sie einschüchtern wollen. Am Freitag, dem 6. November 2009 kam es nun zu einem massiven Übergriff, bei dem Sánchez um ihr Leben fürchtete. Unbekannte Täter wollten sie daran hindern, an einer Anti-Gewalt-Demonstration teilzunemen, die an diesem Tag in Havanna stattfand. Sie zerrten sie und ihren Begleiter Orlando Luis Pardo in ein Auto. Was dort geschah, beschreibt das Entführungsopfer auf ihrem Blog so: „Im Auto war schon Orlando, unbeweglich gemacht durch einen Karategriff, der ihn mit dem Kopf am Boden festhielt. Einer setzte sein Knie auf meine Brust, der andere schlug mir vom Vordersitz aus in die Nierengegend und auf den Kopf, damit ich den Mund öffnete und das Papier freigäbe. In einem Augenblick hatte ich den Eindruck, ich würde nie mehr aus jenem Auto herauskommen. ,Bis hierher haben wir es dir durchgehen lassen, Yoani. Jetzt ist Schluss mit deinen Mätzchen,‘ sagte der, der neben dem Fahrer saß, wobei er meinen Kopf an den Haaren hochzog. Auf dem Rücksitz lief ein seltsames Schauspiel ab: Meine Beine nach oben gestreckt, mein Gesicht gerötet vom Blutdruck und am ganzen Körper Schmerzen, auf der anderen Seite befand sich Orlando, in Schach gehalten von einem professionellen Schläger. In einem Akt der Verzweiflung schaffte ich es, diesen Mann durch seine Hose hindurch an den Hoden zu packen. Ich krallte meine Nägel hinein, da ich glaubte, er würde meine Brust bis zum letzten Seufzer abquetschen. ,Bring mich schon um‘ rief ich ihm zu, mit dem letzten Atemzug, der mir blieb, und derjenige, der vorne mitfuhr, riet dem Jüngeren: ,Lass sie atmen!‘“ (Nach der deutschen Übersetzung von Iris Wißmüller aus Yoani Sánchez‘ Blog Generation Y.)

Schließlich wurden beide mit körperlichen und seelischen Verletzungen wieder freigelassen. Offenbar hat die internationale Popularität der Freiheitskämpferin die Auftraggeber dieses Kidnappings dann doch vor der letzten Konsequenz zurückschrecken lassen.

Der Mut und die unverbrüchliche Treue zu den eigenen Überzeugungen, die mit wachsendem Druck von außen eher noch erstarken, müssen das Herz jedes freiheitsliebenden Menschen erfreuen. Kaum war der erste Schreck überwunden, da meldete sich Yoani Sánchez im Web zurück. Und wieder applaudierten ihre zahllosen anonymen Sypathisanten in Kuba und aus aller Welt in den Kommentaren des Internet, machten ihr Mut und feuerten sie an. Dieser Aufstand begeistert nicht nur durch seine Gewaltfreiheit, sondern auch durch seinen Humor. Im Handumdrehen wurde das Verbrechen in einem Comic dargestellt; und der Lebensgefährte der Bloggerin, der Journalist Reinaldo Escobar (* 1947), fordert einen mutmaßlichen Agenten des kubanischen Staatssicherheitsdiensten namens „Rodney“ [s. Titelbild] zum Duell – aber ganz unblutig, nur mit Worten.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Lass‘ sie atmen

Monday, 16. November 2009

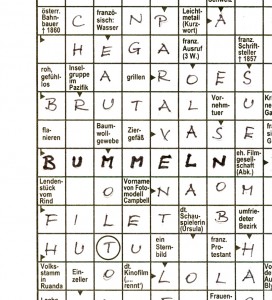

Na, um das gleich vorauszuschicken: Nachdem ich das Buch aus der Hand gelegt hatte, blieb leider, leider doch eine kleine Enttäuschung, wie nach einer verpassten Chance. Der ganz großartige Wurf ist Silvia Bovenschen mit ihrem in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlichen Kriminalroman Wer Weiß Was leider dann doch nicht gelungen.

Vielleicht liegt das daran, dass sie dem Buch zu viel aufgebürdet hat. Es sollte Rätsel sein („Wer hat’s getan?“), Milieustudie und Gesellschaftskritik, Vielfältigkeitsprüfung einer begabten Charakterzeichnerin und intelligente Parodie auf die Gattung. Es sollte uns das alte Thema von Schuld und Freiheit des Willens, Sühne und Vergebung noch einmal in vollem Ernst nahebringen, um es fast im gleichen Atemzuge durch den Kakao zu ziehen. Und es sollte dies alles in einem streng berechneten, um kein Wort verlegenen und doch kein Wort verschwendenden, wahrhaft meisterlichen Tonfall tun.

Vielleicht ist es symptomatisch, dass der ansonsten sorgsam lektorierte Roman zum Ende hin dann doch ein paar Fehlerchen aufweist (ein überzähliges „sie“ auf S. 256, Z. 22; „im panisch verschlechtertem [!] Zustand“, S. 262, Z. 8/9; „Gott sein [!] Dank“, S. 270, Z. 32), gipfelnd in dem schrecklich falschen Satz: „Diese Frau, überlegte sie jetzt, die in ihrem strengen schwarzen Kostüm vor mir sitzt, sorgsam gekleidet und gepflegt, doch nur, um eine textile und kosmetische Sperre zwischen ihr [!] leibliches [!] Sein und das [!] der anderen zu errichten, macht den Eindruck“ usw. – Ich vermute mal, an der Stelle von „zwischen etwas errichten“, was ja unbedingt den Dativ nach sich ziehen muss – „zwischen ihrem leiblichen Sein und dem der anderen zu errichten“ – hat hier ursprünglich ein anderes Verb gestanden, z. B. „zu setzen“ oder „zu stellen“.

Das ist freilich nur eine dumme Kleinigkeit, aber sie deutet doch darauf hin, dass Autorin und Verlag zuletzt unter Zeitdruck gearbeitet haben. Ich möchte mir, weil ich anfänglich so positiv voreingenommen für Wer Weiß Was war, mit gutem Willen ausmalen, was aus dem Buch hätte werden können, wenn die Autorin die Courage und Geduld aufgebracht hätte, ihren Verlag gegen alle Abmachungen zu vertrösten, um noch ein Vierteljährchen auf die Fertigstellung und den letzten Schliff zu verwenden.

Aber so funktioniert der Literaturbetrieb bekanntlich nicht. Da wird knapp kalkuliert, mit der Zeit – und leider auch mit den Mitteln für die Ausstattung. Dieses Buch ist, was den materiellen Aspekt betrifft, wieder ein trauriges Beispiel für billiges Blendwerk. Gegen Pappdeckel als Einbandmaterial will ich ja gar nichts sagen, aber dass die Fadenheftung wie so oft nicht dransitzt, das schmerzt. Schon nach meiner ersten, wahrlich schonenden Lektüre ist das Buch schiefgelesen und wird auch so bleiben, wie jeder Kenner weiß. Aber die Laien sind in der überwältigenden Überzahl und lassen sich von den völlig überflüssigen Lesebändchen beeindrucken. (In diesem Fall ist’s gar ein goldenes.) Ach, das ist so traurig und steht in eklatantem Missverhältnis zur – bei allen kleinen Einschränkungen – hohen Qualität des Inhalts. Was kann man da nur tun? Was weiß ich!

[Titelbild: Porträtfoto Silvia Bovenschen von Jürgen Bauer im Umschlag ihres vorletzten Buches Verschwunden. © S. Fischer Verlag.]

Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »

Monday, 16. November 2009

Heute las ich zum zweiten Mal bei „Generationen betrachten“ in Oberhausen. Knapp zwanzig Zuhörer, darunter nur drei oder vier Männer. Die Kundenzahlen in den Buchhandlungen, wo zwei Drittel der Romanleser Leserinnen sind, weisen in die gleiche Richtung: Die kulturelle Schwindsucht breitet sich vom maskulinen Rand des Humanen her aus. Auch insofern bin ich mal wieder eine der Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Etwas mulmig ist mir dabei schon vor diesen Damenkränzchen.

Immerhin freut mich, dass ich es offenbar nicht allen recht machen konnte, sonst hätte ich an mir selbst zweifeln müssen: Vier Besucherinnen verabschiedeten sich unter vernehmbaren Missfallenskundgebungen in der Pause. Ich würde zu viel reden und zu wenig lesen, sowas stelle man sich doch nicht unter „Vorleseabend“ vor. Und dafür acht Euro Eintritt! Das passte nun allerdings so zauberhaft zu Johann Peter Hebels Kalendergeschichte vom Seltsamen Spazierritt, die ich eingangs zum Besten gegeben hatte, dass ich mit einem Schmunzeln zur Tagesordnung übergehen und meinen letzten Programmpunkt, Hans Carl Artmanns zotige Geschichte How much, schatzi?, vom Leder ziehen konnte.

Ich hatte die Veranstaltung unter den Titel „Glück im Unglück“ gestellt, als mir noch kein Schimmer aufgegangen war, was ich lesen würde. Tatsächlich verlegte ich mich bei der Textauswahl dann auf meine brandaktuellen Favoriten respektive Neuentdeckungen: Emmanuel Bove (durch Harald Wiesers Vermittlung in Menschen und Masken), Gisela Elsners Schrauben-Text (leicht gekürzt) und Was ist denn? von Raymond Carver. Gern hätte ich auch aus dem Krimi der Bovenschen gelesen, aber welches der fünfzig kurzen Kapitelchen hätte ich da auswählen sollen? Nein, dieser Roman wirkt nur als ein Ganzes. Immerhin habe ich die distinguierte Dame ausführlich vorgestellt und hoffe, dass es mir gelungen ist, die eine oder andere Zuhörerin für Silvia Bovenschen in toto zu interessieren.

Auf der Hinfahrt mit Bus und Bahn kämpfte ich immer noch gegen eine hartnäckige Art von Kopfschmerz, die mich schon seit zwei Tagen belästigte, vermutlich witterungsbedingt, denn nach ein paar winterlich kalten Tagen hatte es sich plötzlich wieder erwärmt. Nachdem ich mein Gepäck im Veranstaltungsraum an der Goebenstraße abgeladen hatte, blieb noch etwas Zeit und ich ging an die frische Luft. Nur wenige Schritte entfernt entdeckte ich den Altmarkt mit seiner Siegessäule. In stiller Zwiesprache mit der freundlichen Nike über mir [s. Titelbild] löste sich mein Kopfgrimmen in Rauch auf und verschwand mit den vorbeiziehenden Wolken hinterm Horizont.

Wie üblich trug mich dann mein frei assoziiertes Geplauder durch den Abend wie ein gut aufgepumptes Schlauchboot. Anschließend auf der ungemütlichen Heimfahrt, mit Besoffenen und streitlustigen Raufbolden in einem Abteil, graue Melancholie. Auch das wie üblich. Alles Sinnen und Trachten liegt ja dazwischen: hier der goldene Kranz der Siegesgöttin weit über unseren wehen Häupten, dort das lakritzig-klebrige Pech, von Aasvögeln erbrochen, in der Gosse zu unseren wunden Füßen.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Glück und Pech

Sunday, 15. November 2009

Die „linke Wochenzeitung“ (Selbsttitulierung) Jungle World, die sich 1997 nach einem Redakteursputsch in der Jungen Welt ausgründete, gehört zu jenen sich als „kritisch-undogmatisch-antiimperialistisch-linksliberal-unorthodox“ verstehenden Medien, die ich regelmäßig, wenngleich nur sporadisch lese, um mich über den jeweils aktuellen Zustand der Debattenkultur in Deutschland zu unterrichten.

Heute stolperte ich dort zufällig in einer Einlassung des Aachener Politikwissenschaftlers Dr. Richard Gebhardt (* 1970) zur neuesten Provokation des Kölner Kardinals Joachim Meisner (* 1933) über ein bemerkenswertes Statement zu einem Thema, das mich andernorts auch einmal beschäftigt hat: Passt das von Gerhard Richter gestaltete Südquerhausfenster im Kölner Dom zu einem christlichen Sakralbau? Gebhardt schreibt dazu: „Das von Gerhard Richter geschaffene Domfenster war nicht nach dem Geschmack des Erzbischofs. Es passe eher in eine Moschee, meinte er. […] Der Kölner Kardinal ist ein Wiederholungstäter. Empörte Proteste werden ihn auch fortan nicht beeindrucken. Vielleicht aber der Umstand, dass ein Blick auf das von Richter gestaltete Fenster wöchentlich mehr Menschen in den Dom lockt als alle Predigten des Erzbischofs im ganzen Jahr.“

Mal abgesehen davon, dass ich nie verstehen werde, warum ein kritischer Geist bei einem Heimspiel seine begrenzten Kräfte darauf verschwendet, seine gleichgesinnten Leser zu beifälligem Kopfnicken zu veranlassen, immer wieder und wieder den billigen Konsens beschwörend, der in diesem Falle heißt, dass der Herr Meisner ein so makelloses Feindbild abgibt, wie man’s schon lange nicht mehr hatte; abgesehen auch davon, dass das Missfallen des Kardinals nicht auf ästhetische Bewertungen gründete, also mitnichten, wie Gebhardt schreibt, ein Geschmacksurteil war, sondern vielmehr ein theologisch hergeleitetes; und schließlich auch abgesehen von der durchaus bezweifelbaren, erkennbar schadenfrohen Annahme, Meisner sei durch den Zulauf zu beeindrucken, den das von ihm ungeliebte Fenster im Gegensatz zu seinen Predigten findet, denn man könnte zum Beispiel fragen, ob sich dieser Zulauf nicht zu einem beträchtlichen Teil dem Protest des Kardinals gegen dieses Glasfenster verdankt – abgesehen also von all diesen Unschärfen und Oberflächlichkeiten in Gebhardts Argumentation interessiert mich vor allem die Frage: Was bedeutet das Fenster?

Dass es nichts darstellt, in dem bunten Mosaik aus 10.512 farbigen Glasquadraten kein gegenständliches Motiv erkennbar ist und auch keine abstrakte Form, wie zum Beispiel ein Kreuz oder ein Muster, das sieht jeder Betrachter auf den ersten Blick. Ergäbe sich etwa ein Ornament, so wäre die Gedankenverbindung des Kardinals halbwegs verständlich, der hier aus unerfindlichen Gründen eine Nähe zur Gestaltung islamischer Moscheen zu erkennen meint. Allerdings hat schon Nicola Kuhn seinerzeit im Tagesspiegel mit Recht darauf hingewiesen, Meisner offenbare mit dieser Assoziation „seine Ahnungslosigkeit, was christliche Kunstgeschichte betrifft. Nicht nur im Islam, auch hier gibt es das Ornament seit jeher. Die vom Kardinal offenbar bevorzugte Gegenständlichkeit ist eine Variante der Kirchenfensterkunst. Zugleich watscht er die Muslime und die maurische Formensprache ab. Als sei ornamentale Kunst beliebiger als figürliche Glasmalerei – und weniger wert.“

Aber wir können das Ornament getrost abhaken, hier ist keins zu erkennen. Nun könnte sich hinter der Anordnung ja dennoch eine Regelmäßigkeit verbergen, wenn etwa jede Farbe einer Zahl oder einem Buchstaben entspräche und sich aus der Zahlenfolge ein Code ergäbe, zum Beispiel für das menschliche Genom. Aber der Künstler hat deutlich gemacht, dass dem nicht so sei und die Anordnung rein zufällig. Er habe lediglich dort eingegriffen, wo sich zufällig doch erkennbare Muster einstellten, zum Beispiel habe sich durch eine Häufung von weißen Quadraten in einer Ecke eine Eins ergeben. Den Vorwurf, sein Werk passe besser in eine Moschee, wies Richter befremdet zurück. Er habe keine Beziehung zum Islam und hätte niemals einen solchen Auftrag angenommen. Richter gab zu, dass seine Fenstergestaltung nicht katholisch sei. „,Aber wie sähe eine katholische Gestaltung aus, die nicht plagiatorisch die Historie beschwört und nicht kunstgewerblich ist?‘, fragte er. Auch wenn er im Domfenster den Zufall als überwältigende Macht darstelle und nicht als göttliche Vorsehung, befinde sich das Fenster dennoch im sakralen Rahmen am richtigen Platz. Richter erklärte, er fühle sich als Spross des Christentums, der ,ohne den Glauben an eine höhere Macht oder etwas Unbegreifliches‘ nicht leben könne.“ (Welt online v. 31. August 2007.) – Vielleicht glaubt ja Richter eben an den Zufall als an die höhere Macht? Wie gelangte aber dann sein Glasbild in den Dom zu Köln? Doch nicht etwa durch Vorsehung?

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Im Jungle

Monday, 09. November 2009

Gute Interviews können auf zweierlei Weise zustande kommen. Der Königsweg führt naturgemäß über die minutiöse Vorbereitung des Interviewers auf seinen Gesprächspartner, getreu dem alten Satz von Hesiod folgend, dass vor den Erfolg die Götter den Schweiß gesetzt haben. Sodann gehört der Mut dazu, Fragen zu stellen, die den Interviewten aus der Fassung bringen oder ihn, sofern es sich um einen Prominenten handelt, doch mindestens dazu verleiten, mehr von sich preiszugeben als das längst allseits vertraute Bild, das er sich mit der Unterstützung seiner Imageberater zugelegt hat. Wenn dann noch souveräne Spontaneität in der unmittelbaren Gesprächssituation hinzukommt, und zwar idealerweise auf beiden Seiten, beim Frager und beim Befragten, dann entsteht eins jener kleinen Kunstwerke, die über den Tag hinaus eine ästhetische Geltung behaupten. (Wer Beispiele solcher meisterhaft geführten Interviews sucht, der wird auf der Website des in dieser Hinsicht Maßstäbe setzenden André Müller fündig.)

Die andere, ferner liegende, darum im Ergebnis jedoch nicht weniger beachtliche „Herstellungstechnik“ eines lesenswerten Interviews geht gerade von den entgegengesetzten Voraussetzungen aus. Hier stolpert der Fragensteller seinem bedauernswerten Opfer vor die Füße wie, bestenfalls, ein harmloser Banause, im schlimmeren Falle aber wie ein gemeingefährlicher Ignorant. Das Wenige, was er über sein Gegenüber in Erfahrung gebracht hat, stammt aus der Wikipedia, wovon er noch die Hälfte vergessen, die andere Hälfte falsch verstanden hat. Was einem solchen Interviewer an Kenntnissen mangelt, sucht er meist durch Keckheit auszugleichen. Oft finden wir diese Konstellation, wenn ein junger Nachwuchsjournalist auf einen Intellektuellen im Greisenalter losgelassen wird. Das Aneinandervorbeireden kann in solchen Scheindialogen zu grotesken Verzerrungen führen, auf dass das Ergebnis schon wieder reizvoll ist. Wenn dann noch eins unserer aufstrebenden Lifestyle-Magazine den Mut oder die Instinktlosigkeit besitzt, ein solchermaßen entgleistes Gespräch zu publizieren, dann kann auch dies, wo nicht für bare Münze, so doch für wahre Kunst genommen werden. (Wie kommt es nur, aber oft erinnern mich Interviews der beschriebenen Machart an die Bilder von Otto Dix.)

Jüngst haben Sacha Batthyany und Mikael Krogerus für die Zürcher Zeitungsbeilage Das Magazin (# 45 v. 6. November 2009) an der Bar des Hotels Kempinski in Berlin ein Interview mit dem ungarischen Literatur-Nobelpreisträger Imre Kertész geführt, der heute seinen achtzigsten Geburtstag feiert. Gleich schon zu Beginn ihres Fragespiels unterläuft den beiden „Recherche-Journalisten“ der erste Schnitzer: Sie werfen das Konzentrationslager Buchenwald und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in einen Topf. „Sie waren 15, als Sie über Auschwitz nach Buchenwald deportiert wurden. Wussten Sie, wo Sie hinkommen werden?“ – „Nein. Neunzig Prozent der ungarischen Juden hatten keine Ahnung von den Konzentrationslagern.“ – „Wann haben Sie verstanden, was das [also Buchenwald] für eine Art Lager war?“ – „Bei der Ankunft haben wir noch nichts verstanden. Auch die Erwachsenen nicht. Sie ahnten überhaupt nicht, was passieren würde. Nicht mal bei der Selektion verstanden sie, was der Arzt mit ihnen machte. […]“ Kertész spricht also in seiner Antwort von seiner Ankunft in Auschwitz, da war er übrigens erst 14 ½ Jahre alt. Noch wird nicht ganz klar, dass Frager und Antworter aneinander vorbeireden. Später fragen die beiden dann: „Werden Sie nicht jeden Tag durch Ihre KZ-Tätowierungen an diese Zeit erinnert?“ Und nun erkennt Kertész, dass seine jugendlichen Gesprächspartner augenscheinlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben: „Ich hatte eine Nummer, eingenäht in meine Uniform, aber keine Tätowierung. Tätowiert wurde man nur in Auschwitz, nicht in Buchenwald, da müssen Sie besser recherchieren.“ Und dann spürt er, wie oberflächlich das Interesse dieser jungen Leute ist: „Hören Sie, was ist so interessant daran, über so ekelhafte Themen zu sprechen? Mit jungen Leuten würde ich viel lieber über etwas Schönes sprechen. Über Kunst oder schöne Frauen.“ Dazu fällt den „jungen Leuten“ nichts besseres ein, als den alten Mann der Verdrängung zu bezichtigen: „Ist es unangenehm, darüber zu sprechen?“ Das fragen sie allen Ernstes jenen Schriftsteller, der es wie kaum ein anderer seiner Leidensgefährten verstanden hat, alles ans Licht zu bringen, was er in der Hölle des Konzentrationslagers erleben musste. (Und später entblöden sie sich nicht, Kertész als Ignoranten vorzuführen, der den Namen Heidi Klum noch nie gehört hat: „Sie wollten doch über schöne Frauen reden.“)

Dann wird es interessant. Ninck und Batthayany befragen Kertész zu seiner Meinung über andere Bücher „über diese Zeit“. Er rühmt Celans Todesfuge, „die wunderbaren Essays von Jean Améry“, Ist das ein Mensch? von Primo Levi (den sie falsch Levy schreiben) und das schmale Werk des Polen Tadeusz Borowski. „Doch der Rest ist Kitsch […]. Das Lagerleben als Story, das geht nicht.“ Und was mit den Filmen sei? Mit dem berühmtesten Film zum KZ-Thema, Schindler’s List? Und jetzt macht der große Schriftsteller die beiden naiven jungen Männer für einen Moment sprachlos: „Schindler’s List? Der schlimmste Film von allen. Das ist alles scheissfalsch, ich kann das nicht anders sagen. […] Der Ausgangspunkt ist falsch. Dieses positive Denken. Spielberg erzählt die Geschichte aus dem Blick eines Siegers. Am Ende laufen die Leute in einer Reihe und singen, als ob die Menschheit gesiegt hätte. Der Ausgangspunkt eines KZ-Films kann nur der Verlust sein, die Niederlage der europäischen Kulturzivilisation. Das ist die Wahrheit: Holocaust-Erlebnisse sind universelle Erlebnisse. Der Holocaust ist kein deutsch-jüdischer Krieg, wer das denkt, der kommt zu nichts. Der Holocaust ist ein universelles Versagen aller zivilisatorischen Werte, und lange Zeit dachte ich, wir hätten daraus etwas gelernt. Aber ich lag falsch.“

Ja, wir lagen falsch. Und noch in diesem läppisch missglückten Interview wird genau dies deutlich.

[Titelbild: Zwei unbekannte Häftlinge blicken im Januar 1945 durch den Stacheldrahtzaun des Konzentrationslagers Auschwitz. – Laurence Rees: Die Nazis. München / Zürich: Diana Verlag, 1997, S. 190. – © Novosti.]

Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »

Saturday, 07. November 2009

Ich noch nicht, denn ich bin gerade einmal auf Seite 147 angelangt, habe somit noch nicht die Hälfte des wunderbaren Kriminalromans gelesen, der mich seit Anfang des Monats bei Laune hält. (Bettlektüre.) Ich habe zwar schon ein paar Ideen, wer der Mörder sein könnte, oder auch die Mörderin, wie ich mich beeile ausdrücklich zu ergänzen, denn ich habe „die feministische Sprachreform vollzogen“, die auf Seite 10 in Erinnerung gerufen wird. Zwar könnte ich mich trotzdem bewusst von solchen formalen Zwängen distanzieren, aber nach dem, was die Autorin an anderer Stelle über den beliebten „Verstoß gegen die political correctness“ geschrieben hat – „er war einmal witzig, als das Korrekte im Übermaß verordnet wurde, aber jetzt, wo es das Bemühen darum kaum noch gibt, spricht der Verstoß gegen die Verstoßer“ (Verschwunden. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2008, S. 33) – bin ich verunsichert, ob mein Trotz gegen die feministische Sprachreform doch schon wieder chauvinistisch ist.

Die Autorin ist mir nicht erst durch dieses Buch aufgefallen. Schon durch die durchweg hymnischen Besprechungen ihrer Betrachtungen zur Idiosynkrasie, Über-Empfindlichkeit, war ich auf sie aufmerksam geworden (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000). Als dann vor drei Jahren ihre Notizen über das Unvermeidliche erschienen, Älter werden, da machte ich das Buch meiner Gefährtin zum Geschenk, die es mit Gewinn gelesen hat und darauf Wert legt, dass dies kein Buch über das Alter sei, sondern eben, wie der Titel ja ausdrücklich sagt, ein Buch übers Älterwerden (Frankfurt am Main: S. Fischer, 2006). Ich selbst habe aus Gründen, die zu erklären mich jetzt überfordern würde, beide nicht sehr umfänglichen, aber auf den ersten Blick hochkonzentrierten Bücher nicht gelesen. Aber sie stehen auf dem langen Bord meiner demnächst zu lesenden Bücher weit vorn und sind neuerdings noch ein gutes Stück weiter vorgerückt – weil nämlich Wer Weiß Was, das jüngste Buch der Autorin, mich schon nach den ersten Seiten im Sturm erobert hat (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2009).

An Silvia Bovenschen (* 1946), von der hier – Liebhaber der höchsten Humorkunst werden es längst erkannt haben – die Rede ist, berückt mich allerhand: ihr Feinsinn; die grazile Technik; der erkennbare Fleiß beim Feilen an Details; nicht zuletzt die nie schlummernden Selbstzweifel, die sie davor bewahren, sich von den Fliehkräften ihrer beachtlichen Originalität aus der Bahn tragen zu lassen. Mancher Leser, der über die Liste der „Figuren“ auf den Seiten 7 und 8 des Kriminalromans stolpert und sich fragt, ob er sich einen Roman mit dreißig namentlich genannten Personen zumuten will, nicht gerechnet die beiden Tiere und vier nicht näher spezifizierte Wesen, die auf die überwiegend unglaubwürdig klingenden Namen Ertzuj, Iopö, Jkln und Kurt hören sollen … mancher von diesem Entree abgeschreckte Leser mag das Buch also gleich wieder aus der Hand legen, womit er sich freilich um einen Hochgenuss brächte, soviel kann ich schon nach 147 Seiten sagen. Auch der Schutzumschlag ist bestimmt nicht jedermanns Sache, ich mochte ihn selbst dann nicht, als ich herausgefunden hatte, dass seine Urheberin Sarah Schumann (* 1933) mit der Autorin die Wohnung teilt und eine international renommierte Künstlerin im Gefolge des Surrealismus ist. (Darf man so sagen?)

Dass ich hier auf eine Goldader gestoßen bin, dringend nun auch die älteren Bücher der Silvia Bovenschen lesen muss und jene, die noch nicht zu meiner Bibliothek gehörten, beschaffen – das wurde mir noch zusätzlich bestätigt, als ich bei der Recherche nach Informationen über die Autorin und ihr Werk auf so sympathische Internetseiten stieß wie die Website und das Blog von Jürgen Bräunlein, der ein sehr aufschlussreiches Portrait von Silvia Bovenschen geschrieben hat; oder das erstaunliche Monnier Beach Blog der Buchhandlung Reul in Kevelaar, wo eine Appetit machende Rezension von Verschwunden verschwände, wenn ich sie nicht hier ans Licht zerrte.

Und nun nehme ich, wie der als schweigsam und sanft bekannte Bibliothekar Simon Menzel in Bovenschens Buch, meine Brille ab und reibe mir die Augen, als sei plötzlich nach diesem gewollten Ausbruch eine tiefe Müdigkeit über mich gekommen.

[Schluss folgt zum Schluss. – Titelbild: Porträtfoto Silvia Bovenschen von Jürgen Bauer im Umschlag des besprochenen Buches. © S. Fischer Verlag.]

Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »

Thursday, 05. November 2009

In den 1970er-Jahren, als es zum guten Ton gehörte, wenigstens näherungsweise Bescheid zu wissen, wenn die Rede vom Strukturalismus war, machte ich mich daran, das bekannteste Werk seines Hauptvertreters zu lesen, Traurige Tropen von Claude Lévi-Strauss.

Was ich an Neugier und gutem Willen zu viel hatte, mangelte mir nur zu oft an Ausdauer. Und so legte ich auch dieses wichtige Buch nach einem knappen Drittel aus der Hand, um mich einer anderen „Pflichtlektüre“ zuzuwenden.

Heute, dreißig Jahre später, blätterte ich zum ersten Mal wieder darin und zäumte das Pferd diesmal von hinten auf. Ich las die letzte Seiten des letzten Kapitels, das in der deutschen Übersetzung mit dem Titel „Die Rückkehr“ überschrieben ist und war erschüttert über die luzide Prophetie, die dieser Ethnologe und Philosoph hier in einer erbarmungslos unmissverständlichen Sprache zu Papier gebracht hat:

„Die Welt hat ohne den Menschen begonnen und wird ohne ihn enden. Die Institutionen, die Sitten und Gebräuche, die ich mein Leben lang gesammelt und zu verstehen versucht habe, sind die vergänglichen Blüten einer Schöpfung, im Verhältnis zu der sie keinen Sinn besitzen; sie erlauben bestenfalls der Menschheit, ihre Rolle im Rahmen dieser Schöpfung zu spielen. Abgesehen davon, daß diese Rolle dem Menschen keinen unabhängigen Platz verschafft und daß sein überdies zum Scheitern verurteiltes Bemühen darin besteht, sich vergeblich gegen den universellen Verfall zu wehren, erscheint der Mensch selbst als Maschine – vollkommener vielleicht als die übrigen –, die an der Auflösung einer ursprünglichen Ordnung arbeitet und damit die organisierte Materie in einen Zustand der Trägheit versetzt, der eines Tages endgültig sein wird. Seitdem der Mensch zu atmen und sich zu erhalten begonnen hat, seit der Entdeckung des Feuers bis zur Erfindung der atomaren Vorrichtungen, hat er – außer wenn er sich fortgepflanzt hat – nichts anderes getan als Millionen von Strukturen zerstört, die niemals mehr integriert werden können. Ohne Zweifel hat er Städte gebaut und Felder bestellt; doch handelt es sich auch hier nur um Maschinen, die dazu bestimmt sind, Trägheit zu produzieren, und zwar in einem Tempo, das in keinem Verhältnis zur Menge an Organisation steht, das die gebauten Städte und die bestellten Felder implizieren. Was die Schöpfungen des menschlichen Geistes betrifft, so besitzen sie Sinn nur in bezug auf ihn, und sie werden im Chaos untergehen, sobald dieser Geist verschwunden sein wird. […]“ (Claude Lévi-Strauss: Traurige Tropen. A. d. Frz. v. Suzanne Heintz. Köln / Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970, S. 366 f.)

Ich zitiere den Schluss nicht bis zum Ende, das nicht zu ertragen ist. Am vergangenen Wochenende ist Claude Lévi-Strauss im Alter von hundert Jahren in Paris gestorben.

[Titelbild: Umschlaggestaltung für das zitierte Buch von Hannes Jähn (1934-1987).]

Posted in Oikos | Comments Off on Entropologie

Tuesday, 03. November 2009

Fragt man mich nach meinen Lieblingsbüchern oder, noch schlimmer, meinem einen allerliebsten Lieblingsbuch, dann verweigere ich prinzipiell die Antwort und liefere ersatzweise eine Beschreibung dessen, was Bücher an sich haben müssen, um sich aus der Vielzahl der Bücher, die ich lesend prüfe, als besonders beglückende hervorzuheben. Im Regelfall ist Lesen für mich eine, wenngleich meist angenehme, Art von Arbeit, nach der ich, wenn ich sie abgeschlossen, das betreffende Buch also bis zum Ende gelesen oder aber als ungenießbar aus der Hand gelegt habe, ein Gefühl der Erleichterung verspüre: Geschafft! Ganz selten aber fällt mir ein Buch zu, bei dem ich schon nach wenigen Seiten den irrationalen Wunsch verspüre, dass es nie zu einem Ende kommen möge. Ich drossele dann sofort mein Lesetempo, lese jeweils nur eine kleine Portion, gönne mir pro Tag bloß ein paar Seiten und finde ein außergewöhnliches Vergnügen darin, wann immer ich ein solches Buch wieder zur Hand nehme, mir zunächst die beim vorigen Mal gelesenen Seiten erneut zu Gemüte zu führen, wobei ich, auch das macht ja die besondere Qualität dieses Buches aus, stets überrascht bin, dass ich beim ersten Lesen längst nicht alle Feinheiten seiner Machart durchschaut noch alle Einzelheiten seines Inhalts angemessen gewürdigt habe.

Lange, zu lange musste ich zuletzt auf diese ebenso beglückende wie seltene Erfahrung warten. Ich war schon geneigt zu glauben, meine Ansprüche seien mittlerweile zu hoch, um noch einmal in den Genuss eines Buches kommen zu können, das die beschriebene Wirkung auf mich haben würde. Seit ein paar Tagen nun lebe ich mit einer Lektüre wie im Rausch.

Das Buch, das ich lese, ist ein Kriminalroman. Ich habe vor etlichen Jahren eine Phase durchlesen, in der ich Krimis im Dutzend verschlang. Einige wenige – von der Highsmith, von Boileau und Narcejac, von Patrick Quentin – hinterließen aus verschiedenen Gründen einen bleibenden Eindruck. Etlichen bei meinen Freunden beliebten, von ihnen vielfach gelobten Autoren dieses Genres versuchte ich mich mehrfach anzunähern, ohne etwa mit Georges Simenon, Raymond Chandler, Friedrich Glauser oder Boris Akunin so recht warm werden zu können.

Auf jene Krimileser, denen es darum ging, im Verlauf der Handlung möglichst frühzeitig den Täter zu erraten, sah ich mit leichter Geringschätzung herab. Literaturgenuss ist doch kein Ratespiel! Ein Kriminalroman soll bekanntlich vor allem spannend sein. Was das betrifft hielt ich es aber eher mit Krimis, bei denen ich mit einem längst bekannten Täter zittern musste, der mit allen Mitteln seiner Entlarvung zu entgehen versucht. Wie er da immer weiter in die Enge getrieben wird und in hoffnungslosen Situationen, in denen der Leser längst alles verloren glaubt, trotzdem noch einen Ausweg findet, wenngleich natürlich nur für ein weiteres kurzes Weilchen – das konnte, wenn es vom Autor meisterlich betrieben wurde, schon einen unvergleichlichen Genuss bereiten.

In dem Kriminalroman, der mir jetzt den so lange entbehrten Hochgenuss bereitet, steht nun aber die Frage nach dem Täter, genauer: der Identität des Mörders, steht jenes konventionelle Whodunit überraschenderweise im Vordergrund.

[Wird fortgesetzt und aufgeklärt.]

Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »

Monday, 02. November 2009

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Fadenschein

Sunday, 01. November 2009

Dreizehn Jahre und drei Monate hatten wir auf Rufweite zu diesem Edeka-Laden gewohnt und regelmäßig dort eingekauft.

Doch nein, das ist nicht ganz richtig! Als wir in den Stadtwald zogen, war das Grundstück in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, auf dem der Laden dann bald stand, für ein Weilchen noch ein ungepflegtes Brachland, „Kleppes Feld“ genannt, wo ein Altwarenhändler sein Geschäft betrieb. Für Lebensmitteleinkäufe mussten wir die Hauptstraße bergauf zum Stadtwaldplatz, wo ebenfalls ein Edeka-Laden residierte, oder bergab zum Stiftplatz, wo die Konkurrenz mit niedrigeren Preisen lockte, unter oft wechselnden Firmennamen wie co-op, Depot und vielleicht noch weiteren, die ich längst vergessen habe. (Heute gibt es dort einen Getränkemarkt.)

Dann ergriffen wir die Flucht vor dem Dauerlärm der Hauptstraße, den wir zwar bewusst kaum mehr wahrnahmen, der uns aber dennoch an die nervliche Substanz ging. Nahezu fünf lange Jahre betraten wir „unseren“ Edeka-Laden nicht mehr, weil wir in einem anderen Stadtteil wohnten, wo wir stattdessen Stammkunden bei einem Kaiser’s wurden. Wir gewöhnten uns an ein geringfügig anderes Angebot, an unbedeutend abweichende Preise: hierfür ein paar Cent mehr, dafür ein paar Cent weniger. Und wir vergaßen die Gesichter der Kassiererinnen, die uns so viele Jahre lang nahezu Tag für Tag unser Haushaltsgeld abgenommen hatten, um uns an andere Kassiererinnen zu gewöhnen, die dies mit der gleichen freundlichen Selbstverständlichkeit taten.

Nun sind wir wieder zurückgezogen in die Nähe des Edeka-Ladens der Jahre 1991 bis 2004. Und es ist eine merkwürdige Erfahrung, wie die Zeit hier scheinbar stehengeblieben ist. Die Einrichtung wurde modernisiert, das schon. Manche Produkte wurden aus dem Programm genommen, andere kamen hinzu. Beim dritten, spätestens vierten Besuch hat man sich wieder orientiert. Hinter den Kassen nehme ich die altbekannten Gesichter wahr, wenige neue, was vermuten lässt, dass auch Kassiererinnen ausgeschieden sind, aber an die erinnere ich mich nicht mehr.

Und nun das Erstaunliche: Ich selbst werde nicht wiedererkannt, von keiner einzigen der Kassiererinnen. Habe ich mich etwa äußerlich so sehr verändert? Oder ist diese Asymmetrie der Wahrnehmung ganz natürlich, aus den verschiedenen Rollen von Personal und Kundschaft erklärlich? Vielleicht habe ich ja auch ein ausgesprochenes Inkognito-Gesicht, das im Gedächtnis meiner Mitmenschen kaum Spuren hinterlässt, ein Gesicht wie Noface in dem gleichnamigen, meisterlichen Roman von W. E. Richartz. Diese Erfahrung verunsichert mich. Aber warum? (Und es verunsichert mich zusätzlich, dass ich auch auf diese letzte Frage keine Antwort weiß.)

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Noface

Saturday, 31. October 2009

Vielleicht war es auch der Geist von Raymond Federman, der mich Anfang des Monats aus dem Tritt gebracht hat.

Federman starb am 6. Oktober früh um 6:15 Uhr im Alter von 81 Jahren im kalifornischen San Diego an Krebs. Seine Tochter Simone, die ihn in der langen Zeit seiner Erkrankung begleitet hatte, war auch in der Stunde seines Todes bei ihm. Über fast alles, was das Menschenleben ausmacht, wenn das Nebensächliche von ihm abgestreift wird, zum Beispiel in einem Augenblick höchster Todesangst, hat Raymond Federman geschrieben, als Erzähler und als Dichter. Für den letzten Augenblick vor dem Ende hat er seinen Wunsch in ein Gedicht gekleidet, Am Ende, in meiner Übersetzung:

Manche sterben heroisch

auf dem Schlachtfeld

andere aufbegehrend

mit einem Sprung von der Klippe

viele jedoch sterben

unerwartet

im Schlaf

ohne es zu erleben

während eine Vielzahl

in Angst und Feigheit dahingeht

auf den Krankhausstationen

sehr wenige scheiden

schmalos dahin

ohne sich zu sträuben

Ich hingegen wünsche mir zu sterben

gerade so eben

ohne Begeisterung

Man muss wissen, dass Raymond Federman dem Tod vor sehr langer Zeit, Mitte Juli 1942 in Paris im allerletzten Augenblick von der Schippe gesprungen ist, als 14-jähriger Judenjunge, den seine beherzte Mutter vor den Nazischergen in einem Schrank versteckte.

Ich weiß, dass Raymond Federman über diese klaustrophobe Erfahrung ein Buch geschrieben hat, The Voice in the Closet – La voix dans le cabinet de débarras – Die Stimme im Schrank. Ein einziger Satz. Diesen 75 Seiten langen Satz las Simone ihrem Vater in der Nacht seines Todes noch einmal vor, in einem Atemzug. Sie kam bis Seite 61, dann

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Am Ende

Saturday, 31. October 2009

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten die taktischen Scharmützel zwischen den Geschlechtern noch Stil. Eben lese ich an entlegenem Ort den Anfang einer kleinen Geschichte, die das Missverstehen, das Missverstehenwollen und Missverstehenmüssen von Männern und Frauen, diese uralte Geschichte seit Adam und Eva, zum Thema hat. Hier beginnt die Geschichte so:

„,Liebling, würde es dich sehr kränken, wenn ich stürbe?‘ fragte einmal Herr Vopalka seine entzückende Frau, so unerhört geistreich, wie nur Ehemänner fragen können. – ,Ja‘, antwortete sie ohne Ueberzeugung und widmete ihre volle Aufmerksamkeit ihrer eleganten Toilette, in der sie sich vor dem Spiegel mit kritischem, aber zufriedenem Blick betrachtete. – Dann setzte sie sich vor dem Spiegel auf einen kleinen Hocker, der eher einem Polster als einer Sitzgelegenheit glich und betrachtete, ein wenig den Rock hebend, ihre langen schlanken, in elegantes Spinnweb holzbrauner Strümpfe gekleideten Beine. – ,Was würde dich am meisten traurig machen?‘ bohrte der Gatte, mit der Ehemännern eigenen, unermüdlichen Gründlichkeit weiter. – ,Das ich ein Jahr lang schwarze Strümpfe tragen müsste, die mir wahrscheinlich nicht stehen würden,‘ sagte ganz aufrichtig Madame, bei dieser Vorstellung einigen Missmut in Augen und Stimme. – Sie hatte ihrer Ueberzeugung nach die Wahrheit gesagt und damit einen Fehler gemacht. Die Männer sind schon so, dass sie an Lügen glauben, je angenehmer die Lüge, desto fester, und dass sie die Wahrheit verwerfen, oder sie als einen Witz betrachten, den die von ihnen geliebte Frau gemacht hat. – Der Gatte, Herr Vopalka, lachte ein glückliches Lachen […].“

Die rabenschwarze, zyanbittre Story heißt Die schwarzen Strümpfe und stammt von Zdena Jindrova, einer Tschechin vermutlich, über die in den mir zugänglichen Literaturgeschichten (und selbst im Internet, das doch sonst immer alles weiß und kennt) nichts herauszufinden ist. Sie erschien am 15. August 1938 in der Pariser Tageszeitung, dem Blatt der deutschen Emigranten in Frankreich, auf Seite 4 der Sonntagsbeilage (3. Jg., Nr. 763). Da ich sonst nicht viel über dieses merkwürdige Stück Kurzprosa herausgefunden habe, teile ich hier immerhin noch mit, dass in diesem letzten Friedensjahr vor Beginn der großen Schlächterei der 15. August kein Sonntag, sondern ein Montag war. Vielleicht hängt diese Unstimmigkeit damit zusammen, dass am 15. August in katholischen Ländern und also auch in Frankreich Mariä Himmelfahrt gefeiert wird.

Aus dem so viel undelikateren Jahr 2009 werfe ich für einen Moment einen sehnsuchtsvollen Blick zurück in eine Epoche, als Frauen noch schreiben durften, wie „die Männer“ schon so sind – und Männer dies lasen, mit einem Schmunzeln oder voller Abscheu, je nach Façon. Dann fällt mir ein, dass solcherlei Plaudereien der feinen Gesellschaft am Abgrund stattfanden. Noch war die Hauptstadt der Liebe frei; aber nicht mehr lange, und gänzlich humorlose Männer würden auf den Plan treten, die zwar auch an Lügen glaubten, aber nicht an die Lügen ihrer neckischen Gattinnen auf dem Schminkschemel, sondern an die Lügen eines brutalen Surmâle. Und für undeutsche Schminkereien und Seidenstrümpfe gleich welcher Farbe würde es dann keinen Platz mehr geben.

So wird jede noch so wohlige nostalgische Träumerei über die zynischen Idyllen der Vorkriegszeit, gar jeder Vorkriegszeit, durch den ungetrübten Blick auf die Folgen zuschanden.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Vopalka lacht

Tuesday, 27. October 2009

… melancholisch macht:

Der Anblick via Livestream vom nahezu leeren Plenarsaal im Berliner Reichstag, in einer Sitzungspause. Die immerzu tropfenden Regenrinnen an den Bushaltestellen meiner Vaterstadt im Herbst, diese offensichtliche Fehlkonstruktion zu Lasten des Steuerzahlers, und die über diesen kleinen Skandal lamentierenden älteren Herrschaften. Prousts Augen. Alte Straßenbahncarnets, undatierbar, als Lesezeichen in meinen Büchern, jeweils an der Stelle, wo ich offenbar das Lesen aufgegeben habe, und scheinbar mit Recht.

Verrottete Minigolfanlagen; noch schlimmer, wenn sie sich Kleingolfanlagen nennen. Ältere Ehepaare auf Wanderschaft im winterlichen Wald, nicht neben-, sondern hintereinander staksend mit ihren rückenfreundlichen Trockenskiern. Zwecklos gewordene Unterstellmöglichkeiten an aufgegebenen Bahnstrecken im Hochsommer.

Plattgefahrene Igel, Tauben, Frösche, Kastanien, Eicheln, Pizza- und Zigarettenschachteln, Ameisen pp. Und was mag das einmal gewesen sein?

Missverständnisse resp. Missverhältnisse, wie zum Beispiel kleine Kinder von Eltern, die besser deren Großeltern sein sollten.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Was mich …

Monday, 26. October 2009

Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.

Sunday, 25. October 2009

Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.

Saturday, 24. October 2009

Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.

Thursday, 08. October 2009

Gestern habe ich tatsächlich die allerletzten Bücherkisten ausgepackt und ihren Inhalt in die Lagerregale verfüllt. Ja, dieser Ausdruck, wie aus einer Großmolkerei mit Massentierhaltung, passt ganz gut zu der viehischen Plackerei, der ich mich in den vergangenen Tagen ausgesetzt sah.

Viele Male musste ich mir Gewalt antun, wenn ein Buch meine Aufmerksamkeit erheischte, das ich schon seit Jahren nicht mehr in Händen gehalten und gar schon nahzu vergessen hatte. Nur zu gern hätte ich der Zeit nachgesonnen, als ich es für meine Bibliothek erwählte, den Gründen auf der Spur, die es für mich eingenommen hatten; zu gern hätte ich mir die Frage gestellt, ob ich es gelesen und mit welchem Ergebnis aus der Hand gelegt haben mochte. Aber der unbarmherzige Scherge, den ich mir selbst in den Nacken gesetzt hatte, ließ keinen Müßiggang zu. Hier galt es einzig und allein zu prüfen, ob der Platz auf den Brettern für das in den Kisten reichen würde. Also rief er mir ein ums andere Mal sein Kommando ins Gewissen, wenn ich in Nachdenklichkeit zu versinken drohte: ,Weiter, weiter! Auspacken, einräumen! Zum Träumen ist später noch Zeit genug.‘

Wie Schneeflocken tanzten die Bücher vor mir im Neonlicht des Archivs. Die Masse, die ich zwar geahnt hatte, überwältigte mich dann doch. Das war zweifellos nicht mehr gesund. So viele Bücher! Wie hatte ich es nur so weit kommen lassen können? Als mein zweiter Sohn die letzte Sackkarrenladung abgesetzt hatte, meinte er in seiner unnachahmlich trockenen Art: „Nun habe ich aber fürs Erste wirklich genug von deinen Büchern, Vater.“ Dieser Überdruss war ihm und allen anderen, die mir in den letzten Wochen und Monaten wissentlich oder unfreiwillig geholfen hatten, meine Bibliothek erstmals seit vielen Jahren wieder an einem Orte zusammenzuführen, wahrlich nicht zu verdenken. Ich danke euch von Herzen …

In der vergangenen Nacht träumte ich, dass ich aus dem Fenster eines Sanatoriums in eine dunkle Winterlandschaft hinausspähte, weil ich jemanden erwartete, der mich hier besuchen wollte. Es schneite auch in diesem Traum, aber die Schneeflocken waren blutrot. Das wunderte mich zwar nicht weiter, aber ich machte mir Sorgen, mein Besucher könnte sich auf seiner Wanderschaft die Kleidung ruinieren.

(Übrigens vermisse ich jetzt, obwohl ich wirklich alle Kisten ausgepackt habe, immer noch einige Bücher, die ich bei dieser Herkulestat fest gehofft hatte endlich wiederzufinden.)

Posted in Bibliotheca Curiosa, Rêverie, Würfelwürfe | Comments Off on Blutregen

Tuesday, 06. October 2009

Das letzte Vierteljahr sollte diesmal das beste werden, wozu nicht viel gehört. Denn das erste war bestimmt von der Suche nach einer neuen Bleibe, das zweite von den Umzugsvorbereitungen und das dritte vom Umzug selbst. Nun müsste es mir doch eigentlich vergönnt sein, zur Abwechslung auch mal ganz schlicht und einfach zu wohnen.

Stattdessen fühle ich mich aber noch immer seelisch wie wundgescheuert von den Strapazen der vergangenen Monate. So kann ich beispielsweise den ständig lauernden Verdacht nicht mehr loswerden, irgendetwas ganz Entscheidendes vergessen zu haben, das unbedingt noch zu tun ist und nicht mehr nachgeholt werden kann, wenn ich es im richtigen Moment zu tun verabsäume. Manchmal, wenn ich neulich nachts wach lag und mich die langweiligste Lektüre nicht in den Schlaf schieben konnte, fürchtete ich, dass der Umzug einen bleibenden Schaden an oder in mir angerichtet haben könnte.

Vielleicht bin ich ja dispositionell ein extrem immobiler Mensch? Vielleicht wäre es mir am liebsten, an einem Ort geboren zu sein, mein liebes langes Leben am gleichen Platze hinzubringen und ebendort auch zu sterben? Vielleicht geht’s wider meine Natur, wenn die zufälligen äußeren Umstände mir alle paar Jahre einen Wohnungswechsel aufnötigen? Dafür spräche ja zum Beispiel auch, dass ich mich selbst zu kleinsten Reisen nur mit allergrößter Kraftanstrengung aufraffen kann und unterwegs die meiste Zeit übellaunig, kränklich und unglücklich bin.

Ich weiß schon: „Reisen bildet.“ So sagt man jedenfalls. Aber man sagt ja manches, das sich bei genauerer Betrachtung als vollkommener Blödsinn erweist: „Der erste Eindruck ist der beste.“ – „Wer rastet, der rostet.“ – „Was lange währt, wird endlich gut.“ Für diese und manch andere Redensarten habe ich im wirklichen Leben mindestens ebensoviele Gegenbeispiele wie Bestätigungen gefunden. So kenne ich manche Globetrotter, deren Verstand nach all der Weltenbummelei kaum über ihre eigene Nasenspitze hinausreicht, von Bildung ganz zu schweigen. Der Übergang vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit war der größte Schritt des streunenden Affen auf dem Weg zum Dr. phil. Und wenn am Eingang zum dritten nachchristlichen Jahrtausend die Zweibeiner regelmäßig ihre trauten vier Wände verlassen und als hochtourige Touristen durch die Weltgeschichte preschen, dann ist das keineswegs die Krönung des Fortschritts, sondern ein atavistischer Rückfall in unbehauste Zeiten, als es noch keinen „Lieferservice für alles“ gab.

Pascal war bekanntlich der Ansicht, „daß alles Unglück der Menschen einem entstammt, nämlich daß sie unfähig sind, allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Kein Mensch, der genug zum Leben hat, würde sich, wenn er es nur verstünde, zufrieden zu Haus zu bleiben, aufmachen, um die Meere zu befahren oder eine Festung zu belagern.“ (Blaise Pascal: Über die Religion und über einige andere Gegenstände – Pensées. A. d. Frz. v. Ewald Wasmuth. Heidelberg: Lambert Schneider, 1978, S. 77.) Bei mir war’s von Kind auf gerade umgekehrt. Meine Mutter drangsalierte mich, ich solle doch bei dem schönen Wetter hinausgehen auf die Straße, mit meinen Altersgenossen spielen, statt mich immer hinter Büchern zu verkriechen. Wenn ich so weitermachte, würde ich ja ein rechter Eigenbrötler, ein Stubenhocker gar, den niemand zum Freund haben wolle! – So nahm das Elend schließlich auch mit mir seinen Lauf.

[Wird gelegentlich vielleicht fortgesetzt.]

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Homo immobilis (I)

Saturday, 03. October 2009

Heute auf den Tag genau vor 350 Jahren strandete ein Seemann und Abenteurer als offenbar einziger Überlebender auf einer unbewohnten und entlegenen Insel im Mündungsgebiet des Orinoco. Sein Name: Robinson Crusoe.

Aber diese Geschichte ist „nur“ erfunden, nämlich von einem Mann namens Daniel Defoe (~1660-1731), der gerade erst in der wirklichen Welt erschien, als sich der angebliche Schiffbruch zutrug. Dieser Daniel Foe, so sein eigentlicher Name, war der Sohn eines Kerzenziehers, ein durch Leichtsinn und politische Abenteuer hoch verschuldeter Bankrotteur, der diesen und viele weitere Romane schrieb, um mit den übrigens eher dürftigen Erträgen seiner Vielschreiberei seine zahlreichen Gläubiger halbwegs bei Laune zu halten. Auch sein – neben The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders (1722) – erfolgreichstes Werk, eben The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe (1719), machte ihn nicht reich, wohl aber seine Verleger: Neben der Bibel ist es angeblich das auf der Welt am meisten verbreitete Buch. (Vgl. Georg Bremer: Der Mann, der Robinson war; in: Die Zeit Nr. 30 v. 18. Juli 1986, S. 54.)

Angeregt wurde Defoe zu seinem Abenteuerroman durch die Lebensgeschichte des schottischen Seemanns Alexander Selkirk (1676-1721), der als Segelmeister auf der Cinque-ports, einem britischen Kaperschiff auf Beutefahrt im Südpazifik, mit seinem Kapitän in Streit geriet und im Oktober 1704 auf Más-a-tierra, einer der Juan-Fernandez-Inseln, ausgesetzt wurde. „Während Defoe seinen Robinson 28 Jahre, zwei Monate und 19 Tage auf seiner Insel verbringen läßt, braucht Selkirk ,nur‘ vier Jahre und vier Monate auszuharren.“ (Ebd.) Anfang Februar 1709 erlösen ihn zwei englische Schiffe aus seiner Isolation. Am 3. Dezember 1713 erscheint in Nr. 26 der Zeitschrift The Englishman ein ausführlicher Bericht über Selkirks Insel-Eremitage, den Defoe höchstwahrscheinlich kannte. (Vgl. Der wahre Robinson oder Das Walten der Vorsehung. Leben und Abenteuer des Alexander Selkirk. Zusammengestellt u. hrsg. v. Nikolaus Stingl. Nördlingen: Robinson Verlag Brunner & Lorch, 1980, S. 140-145.) Einiges spricht sogar dafür, dass Defoe dem Vorbild für seinen Robinson einmal persönlich begegnet ist.

Heute hat Lothar Müller in der SZ dankenswerterweise auf dieses von den zunehmend alberner werdenden Google-Doodle-Moglern natürlich nicht erkannte Jubiläum hingewiesen und seine Bedeutung hervorgehoben, sollte doch „der Jahrestag des 30. September 1659 als Feiertag in der Geschichte der Romankunst begangen werden. Er ist in der Epoche der Heraufkunft des Romans das Gegenstück zu jenem 16. Juni 1904, der seit dem Ulysses von James Joyce als Tag der Unabhängigkeitserklärung des Romans der Moderne gefeiert wird.“ (Lothar Müller: „Hier kam ich am 30. September 1659 an Land“; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 225 v. 30. September 2009, S. 14.)

Übrigens war der 30. September des Jahres 1659 ein Dienstag; und seine Nacht wurde vom Vollmond erhellt.

[Wird fortgesetzt. – Das Titelbild zeigt eine Illustration Ludwig Richters zu Joachim Heinrich Campes Robinson der Jüngere.]

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Robinsontag (I)

Wednesday, 30. September 2009

Posted in Würfelwürfe | Enter your password to view comments.

Tuesday, 29. September 2009

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Hörfunk (I)

Monday, 28. September 2009

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Wechselwahl

Monday, 28. September 2009

Nun kenne ich die Evangelische Kirche Rellinghausen auch von innen. Heute gab der international bekannt Organist und Orgelkomponist Gerd Zacher, der seit vielen Jahren in Essen lebt, ein Konzert aus Anlass seines 80. Geburtstags am 6. Juli. Er spielte zum Beginn und zum Abschluss zwei Ricercari aus dem Musicalischen Opfer von Johann Sebastian Bach, sodann drei eigene Kompositionen: Szmaty (1968), Trapez (1993) und Vocalise (1971).

Der Kircheninnenraum ist völlig unbedeutend, seine Schlichtheit bloß gewöhnlich, frei von jedem „negativen Pathos“. Vielleicht fünfzig Personen meist älteren Jahrgangs hatten sich eingefunden. Sie applaudierten der stellenweise geradezu schmerzhaft schrillen und unberechenbaren Musik, vermutlich aber wohl eher ihrem Interpreten, der hier viele seiner Werke uraufgeführt hat, mit Anstand und Ausdauer.

Die viermanualige Orgel der Firma Karl Schuke (Berlin), die hier im Jahr 1968 in Betrieb genommen worden ist, bietet nach den Worten von Sabine Rosenboom, der Kantorin der Evangelischen Kirche Rellinghausen, „reiche Möglichkeiten der klanglichen Kombination der Register (Klangfarben), da die vier verschiedenen Werke – das Hauptwerk, Rückpositiv, Brustwerk und Schwellwerk – eine für diese Größenordnung erstaunliche Vielgestaltigkeit im Miteinander und Gegeneinander des Musizierens“ erlauben.

Ebenfalls aus Anlass des Geburtstags von Gerd Zacher erschien ein Werkverzeichnis des Komponisten, Interpreten und Musikschriftstellers, das von Verena Funtenberger, der Leiterin der Musikbibliothek in der Essener Stadtbibliothek, zusammengestellt und am heutigen Abend kostenlos verteilt wurde. Das Heft hat 136 Seiten und enthält auch eine lesenswerte „Biographie mit Koordinaten“ Zachers von seinem langjährigen Weggefährten, dem chilenischen Komponisten Juan Allende-Blin, sowie ein Gespräch, das Matthias Geuting mit Zacher geführt hat, unter der programmatischen Überschrift: „Je zweckfreier die Musik bleibt, um so hilfreicher wird sie“.

Meine Gefährtin freilich, die ein so viel feineres und geschulteres Ohr hat als ich, konnte dieses Klangerlebnis nicht als reines Vergnügen empfinden. Selbst die Stücke von Bach, den sie doch sonst über alles stellt, waren in Zachers Interpretation gar nicht nach ihrem Geschmack. Ich möchte es mit meinem Interesse an Gerd Zacher damit aber dennoch vorläufig nicht bewenden lassen, gibt es doch allerlei, was meine Neugier wach hält; und sei es die bisher nur im Manuskript vorliegende, kleine Schrift Über den Zufall in der Musik „chance operation and discipline“ (John Cage), die auf S. 102 des Werkverzeichnisses genannt wird.

[Titelbild: Gerd Zacher während der Interpretation Nr. 10 No(-)Music © Anita Jakubowski 1987.]

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Orgelkonzert

Monday, 28. September 2009

Jetzt, da ich tatsächlich schneller als gedacht eine angemessene Unterbringungsmöglichkeit für den größten Teil meiner Bibliothek aufgetan habe, bin ich auf eine Weise wunschlos glücklich, die mich schon wieder misstrauisch macht.

Ich dosiere die Aufenthaltszeiten in meinem neuen Refugium streng, als wollte ich dem Risiko vorbeugen, einer Überdosis zum Opfer zu fallen. Immerhin habe ich nun alles ausgepackt, was noch in den „Bücherkatakomben“ der vorigen Wohnung lagerte. Im nächsten Schritt gilt es, die ca. 65 Kisten aus der K.-Anstalt bei Freund R. heranzuschaffen, doch das hat keine Eile. (Obzwar: Ich brenne drauf!)

Noch reichen ja auch glücklicherweise die Geldmittel, billige Regale anzuschaffen usw. So wird es mir gelingen, zum ersten Mal seit unvordenklichen Zeiten tatsächlich all mein Papier geordnet aufzustellen und greifbar zu haben, ohne quälende Sucherei, die dann doch in der Hälfte der Fälle in ein schmerzvolles Nichtfinden mündet.

Fast ist der Gegensatz zu heftig: zwischen einerseits dem noch vor wenigen Wochen durchlittenen Hundeelend, als ich gewärtigen musste, auf Jahre und Jahre vom größten Teil meiner Schätze und Schätzchen getrennt zu sein, sie zudem eher schlecht als recht untergebracht zu wissen, allen Gefahren ausgesetzt, die mit der Zeit aus Büchern Altpapier werden lassen; und andererseits dem Glück, wie oben angedeutet und ansonsten kaum beschreiblich.

Nun klammere ich mich geradezu an die paar vom Umzug noch verbliebenen Pflichtaufgaben, lästige Trivialitäten wie die endgültige Entrümpelung der „Katakomben“, die bis zum Ende des Monats über die Bühne gegangen sein muss. Das ist das trockene Brot, das jemand hinabwürgt, damit ihm der köstliche Wein nicht zu sehr zu Kopfe steigt.

Posted in Bibliotheca Curiosa, Würfelwürfe | Comments Off on An Land

Monday, 28. September 2009

Ich komme erst allmählich dahinter, dass unsere neue Bleibe wirklich ganz ausgezeichnete Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat.

Da sind zunächst die Bushaltestellen der Linien 142, 144 und 194, beinahe „direkt vor der Tür“, aber eben doch nicht so nah, dass sie störten (s. Titelbild). Der 142er bringt mich in drei Minuten zum Stadtwaldplatz (von wo ich in acht Minuten den S-Bahnhof Stadtwald zu Fuß erreichen kann), in acht nach Rüttenscheid. Mit dem 194er bin ich in elf Minuten in Bredeney, in entgegengesetzter Richtung bringt er mich in 13 Minuten nach Steele, in 24 Minuten nach Kray und in einer guten halben Stunde nach Gelsenkirchen. Der 144er ist zwar eigentlich ein „Schulbus“ der nur am frühen Morgen und zur Mittagszeit verkehrt. Aber wenn ich meine Schwiegereltern in Überruhr besuchen will, ist auch diese Verbindung sehr nützlich für mich. Die Straßenbahnhaltestelle der Linie 105 am ehemaligen Rathaus Rellinghausen erreiche ich zu Fuß ohne Eile in fünf Minuten. Mit ihr gelange ich in acht Minuten zum Bahnhof Essen-Süd (mit der S-Bahn-Verbindung Richtung Essen-Hauptbahnhof bzw. nach Düsseldorf und Köln), in 15 Minuten zum Essener Hauptbahnhof und in 24 Minuten zum Berliner Platz.

Die Linie 105 verkehrt an Werktagen im Zehn-Minuten Takt, der 142er und der 194er zwanzigminütig; frühmorgens, spätabends, samstags und an Sonn- und Feiertagen natürlich in größeren Abständen. Allerdings ist meine Heimatstadt Essen, wie übrigens die meisten Städte im Ruhrgebiet, nicht unbedingt ein Mekka für Nachteulen. Die letzte U- oder S-Bahn ab Essen-Hauptbahnhof fährt schon um um 23:23 Uhr! Das hat soeben Matthias Stolt in der immer wieder interessanten Deutschlandkarte gezeigt (in: ZEITmagazin Nr. 38 v. 10. September 2009, S. 10). Aber aus dem Alter bin ich schließlich raus, wo man Spaß daran hat, unter der Woche die Nacht zum Tage zu machen.

Wäre für mich wegen meiner Schwerbehinderung die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel nicht ohnehin bis auf einen Jahresbetrag von 60 Euro für die Wertmarke kostenfrei, dann käme ich in den Genuss der Beförderung mit Bus und Bahn am billigsten mit einem Ticket1000 9 Uhr der Preisstufe A1, für das ich gerade mal 36 Euro monatlich berappen müsste.

Es stimmt schon: Manchmal kommt ein Bus mit Verspätung, hin und wieder werden Fahrgäste in der Bahn durch laute Handytelefonate lästig oder verströmen einen säuerlichen Körpergeruch. Solche kleinen Schönheitsfehler des ÖPNV werden von den Autofahrern, also der erdrückenden Mehrheit der Menschen hierzulande, immer wieder als Begründung bemüht, warum sie sich ein Leben ohne ihre Privatkarossen nicht vorstellen können. Aber ich argwöhne, dass dies nur Ausreden sind und der wahre Grund tiefer liegt.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Rundgang (XI)

Saturday, 26. September 2009

Merkwürdige Werbung im Schaufenster einer „alternativen“ Fahrschule. Ein Poster mit dem Bildnis eines Kindes, offensichtlich an das berühmte Che-Guevara-Porträt angelehnten. Darüber der Slogan: It’s time for another revolution – Zeit für Deine Bedürfnisse! Unter diesem Werbeplakat eine modellhafte Liliputwelt. Ein Plastik-VW-Bus, ein Streifen Sand mit ein paar Muscheln und Seesternen und dergleichen Abenteuerurlaubskitsch mehr.

Wenn ich versuche, die unterschwellige Botschaft dieses Arrangements ans Licht zu zerren bzw. deutlich werden zu lassen, dann kommt dabei ungefähr Folgendes heraus:

„Wenn du zu jenen Idealisten gehörst, die sich in der Vergangenheit überwiegend um die Mühseligen und Beladenen unserer Erde gekümmert haben und die zwangskolonisierten Völker der Dritten Welt befreien wollten, dann ist es jetzt aber höchste Zeit, dass du dich endlich auch einmal um dich selbst kümmerst. (Und hast du es noch nicht vernommen: ,Dritte Welt‘ sagt man längst nicht mehr. Heute ist ,Eine Welt‘ angesagt!)

Klar, die Revolution war ein tolles Event, Idealismus pur, aber jetzt können mal andere den Kampf weiterführen. Du hingegen hast dir redlich verdient, auf große Tour zu gehen und das Leben ab sofort mal ganz hedonistisch zu genießen. Damit du diesen Geschmack von Freiheit und Abenteuer auf die andere Art unbeschwert und sorgenfrei erfahren kannst, solltest du aber zuallererst einen Führerschein machen. Das befreit richtig!

Wenn du dann endlich die Fleppe hast, dann drück doch mal kräftig aufs Gaspedal. Wer weiß denn, wie lange das Benzin noch halbwegs erschwinglich ist?“

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Reweljuschn

Saturday, 26. September 2009

H. erzählt mir von dem Krimiautor Janwillem van de Wetering (1931-2008), der auf der Suche nach der Wahrheit zunächst bei dem betagten Bertrand Russell (1872-1970) in London Philosophie studiert habe. Als er dort keine ihn befriedigenden Antworten auf seine vielen Fragen fand, empfahl ihm Russell angeblich, nach Japan in ein Zenkloster zu gehen.

Mal abgesehen davon, dass ich für eine Begegnung van de Weterings mit Russell keinen Beleg finde und er nach meinen Informationen vielmehr 1958 kurzzeitig als „freier Student“ Philosophievorlesungen bei Alfred Jules Ayer (1910-1989) am UCL in London hörte, bevor er sich auf den Weg nach Kyoto begab, forderte diese Einleitung zu einem offenbar von Sympathie für van de Wetering getragenen Porträt des Niederländers meinen Widerspruch heraus.

Die alte Geschichte von dem unerschütterlich Fragenden, der sich mit einfachen Antworten nicht zufriedengeben will und immer weiter und immer tiefer fragt und bohrt und beharrt – sie hat ihre ursprüngliche Faszinationskraft für mich längst vollkommen verloren. Es kommt nicht drauf an, dass man die richtigen Antworten gibt, sondern dass man die richtigen Fragen stellt? Nein! Auch das ist eine Täuschung, denn es gibt keine „richtigen“ Fragen, wie es auch keine „falschen“ und erst recht keine „dummen“ Fragen gibt.

Die Vorstellung von einem bohrenden Wahrheitssucher, der in die weite Welt hinauszieht, um dort Antworten auf seine „letzten Fragen“ zu finden, hätte mich vielleicht vor vierzig Jahren noch angeheimelt. Aus dem Alter bin ich aber längst raus. Ich erinnere mich, dass die Kunden in der Buchhandlung, die nach den Krimis mit den Amsterdam-Cops fragten, eine erkennbar andere Sorte abgaben als jene, die sich für Sjöwall-Wahlöös Kommisar Martin Beck erwärmten. Die Erfahrung, dass man die Menschen nach ihrer Krimi-Lektüre, oder ganz generell nach ihren literarischen Interessen in Gruppen sortieren kann, wo sie dann untereinander auch viele weitere Ähnlichkeiten aufweisen, hat mich entscheidend geprägt. Und ich bin für alle Zukunft zu ernüchtert, um noch annehmen zu können, dass man in einem Krimi „bedeutsamere“ Fragen finden kann als die, wer zum Teufel der Täter ist.

Ansonsten gilt bis auf Weiteres: Es gibt für uns und von uns Menschen keine „endgültigen“ Antworten und keine „letzten“ Fragen.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Whodunit?

Friday, 25. September 2009

Gerade erst vor vier Jahren bei Klartext in Essen erschienen und schon wieder im Ramsch: der wunderbare große Bildband über die legendäre Krupp-Jubiläumsfeier zum hundertjährigen Bestehen der Firma im Jahre 1912. Die Bücherverschrottung findet in immer kürzeren Intervallen statt. Ich erinnere mich noch gut, dass zum Beispiel die Tagebücher von Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit, in der 1946er-Ausgabe des Stocker-Varlags in Luzern bis weit in die 80er-Jahre hinein ganz regulär lieferbar waren, zum Preise von dreizehneinhalb Schweizer Franken. War damals der Lagerplatz so viel billiger – oder die Geduld der Verleger einfach größer?

Verwunderlich auch, dass Autor und Verlag nicht bis zum Jubiläumsjahr 2012 gewartet haben. Da hätte die ThyssenKrupp AG doch gewiss eine stattliche Menge als Präsent für Freunde im In- und Ausland abgenommen. Nun kann man zwar in drei Jahren einen preiswerten Nachdruck herstellen, falls gewünscht mit besonderem, „individualisiertem“ Einband oder speziellen Vorsatzblättern des Unternehmens. Aber ein solches Präsent kommt doch mindestens bei jenen Beschenkten nicht gut an, die sich das Buch bereits 2005 zum Preis von ursprünglich 29,95 Euro zugelegt haben – und das sind schließlich jene, die wenigstens oberflächlich an der Geschichte Krupps interessiert sind. Bei den anderen Jubiläumsgratulanten bedankt man sich ohnehin besser mit einem Fläschchen Krimsekt.

Das Jubiläumsbuch zum Jubiläum kostet nun bei den örtlichen Großbuchhändlern, bei der Mayerschen und Thalia, nurmehr ein Drittel seines Originalpreises und wird so hoffentlich noch viele dankbare Käufer, Leser und vor allem Betrachter finden. Die verdient es nämlich, denn es bietet eine Fülle nie zuvor veröffentlichter Bilder mit großer Aussagekraft und hohem Erkenntniswert. „Herr Prof. Dr. h. c. mult. Berthold Beitz (*1913) und die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung“ haben als Inhaber des Historischen Archivs Krupp in Essen die Abdruckgenehmigung für diese Bilder erteilt. Ausdrücklich heißt es aber einschränkend: „Die Bildrechte verbleiben weiterhin beim Historischen Archiv Krupp.“

Tja, was heißt das nun für mich, den kirchenmausarmen Non-Profit-Blogger? Darf ich meinen doch ganz unschuldig für dieses schöne (und zudem jetzt selbst für mich noch erschwingliche) Buch werbenden Artikel nicht mit einem Bild aus dem besagten Buch schmücken? Zum Beispiel mit jenem Foto des „Stammhauses“ von 1935, inmitten der Werksanlagen zwischen der Rückseite des neuen Hauptverwaltungsgebäudes und dem Martinwerk 3? Na gut, dann scanne ich dieses berühmte Bild nicht von Seite 57 des neuen Buches, sondern von der Tiefdrucktafel gegenüber Seite 206 des Buches von Wilhelm Berdrow, das zum Jubiläum 150 Jahre Krupp 1937 [!] erschienen ist.

(Und der guten Form halber hier auch die vollständigen bibliographischen Angaben beider Bücher. Wilhelm Berdrow: Alfred Krupp und sein Geschlecht. 150 Jahre Krupp-Geschichte 1787-1937 nach den Quellen der Familie und des Werks. Mit über 100 Bildern im Text und auf 32 Tiefdrucktafeln. Berlin: Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik Paul Schmidt, 1937. – Klaus Tenfelde: „Krupp bleibt doch Krupp“. Ein Jahrhundertfest: Das Jubiläum der Firma Fried. Krupp AG in Essen 1912. Essen: Klartext Verlag, 2005.)

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Stammhaus

Friday, 25. September 2009

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Ein Präsident

Friday, 25. September 2009

Noch so ein Motiv rund ums Buch, das es mir seit Langem angetan hat: der Dichter als Vorleser. Als Buchhändler „in leitender Stellung“, zeitweise zuständig für Werbung und Marketing, hatte ich mich neben anderen honorigen Aufgaben auch um Autorenlesungen zu kümmern – ein nicht immer ganz einfaches, oft sogar nervtötendes, selten dankbares Tätigkeitsfeld. Die Autoren kamen meist schon mit Vorbehalten in unsere Stadt. Zwischen Düsseldorf gestern und Münster morgen war ihnen vom Verlag zum Überfluss und -druss noch diese langweilige Ruhrmetropole aufs Auge gedrückt worden.

Wir Buchhändler sehen den Lesungen ja auch oft mit gemischten Gefühlen entgegen. Im günstigsten Fall hat der Gast die Talente eines guten Alleinunterhalters, liest nicht viel, erzählt lieber, was ihm gerade in den Sinn kommt, führt vor, dass Dichter auch bloß Menschen aus Knochen, Sehnen und Speck sind et cetera. Als einen solchen herzlichen Menschenfreund habe ich als seltenes Beispiel Volker Elis Pilgrim in guter Erinnerung. Was für ein Buch er damals vorgestellt hat, der eigentliche Anlass seines Besuchs also? Ist mir völlig entfallen.

Gegen solche seltenen Ausnahmen stehen leider etliche Totalversager, was Rezitationskunst und Selbstdarstellung betrifft. Peter Handkes Lesung zum Beispiel, wohl aus Der kurze Brief zum langen Abschied, eine der ersten, die ich noch als namenloser Zuhörer besuchte? Ein schnell und dauerhaft wirkendes Schlafmittel, das mich ein für alle Mal gegen diesen schriftstellernden Poeten einnahm. – Und Hans Mayer mit seinen Erinnerungen, Ein Deutscher auf Widerruf? Die Herablassung in Person! Er beschwerte sich bitterlich bei seinem Publikum, dass es nicht in größerer Stückzahl erscheine, um den Ausführungen eines so bedeutenden Mannes zu lauschen, wie er doch bekanntermaßen einer sei. Er komme gerade aus Detmold oder Wesel, selbst da seien mehr Menschen erschienen als hier, in dieser „angeblichen Großstadt namens Essen“. Damals gab es das Wort „fremdschämen“ noch nicht, vermutlich ist es aber einem Buchhändler bei einem solchen peinlichen Anlass eingefallen.