Archive for the ‘Würfelwürfe’ Category

Wednesday, 01. April 2009

Ein denkwürdiger, bemerkenswerter, wertvoller Tag ist für mich immer schon einer gewesen, an dem ich ein neues Wort lernte. Heute kam ich dazu auf Umwegen, als mir zu einem jüngst getanen Ausspruch von Joachim Kardinal Meisner die schöne Bibelstelle einfiel, wo es – nach der Verdeutschung von Martin Luther – heißt: „Verstehestu die Sache / so vnterrichte deinen Nehest / Wo nicht / so halt dein maul zu.” (Jesus Sirach 5, 12.)

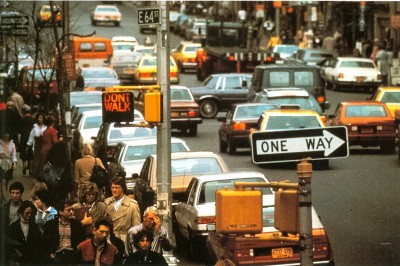

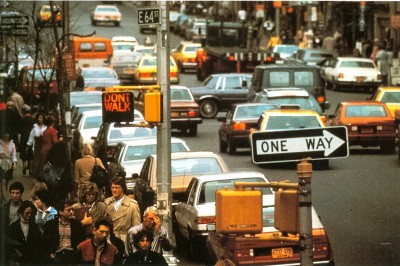

Um die Stelle hier korrekt zitieren zu können, nahm ich meine abgenutzte Jerusalemer Bibel zur Hand – und stolperte unmittelbar vor dem gesuchten Satz über einen anderen, der meine Neugier weckte: „Worfle nicht bei jedem Wind, / und geh nicht auf jedem Pfad!” (Jesus Sirach 5, 9.) Worfeln? Hatte ich nie gehört. Was sollte das denn sein? Jetzt weiß ich’s. Schon vor Urzeiten trennte man so die Spreu vom Weizen, und zwar nicht im übertragenen Sinne. Das gedroschene Stroh wurde aus einem flachen Korb, der Worfel, bei Wind in die Höhe geworfen (s. Titelbild). Dann wurde die leichte Spreu fortgeweht, während das schwerere Korn in den Korb zurückfiel. Entscheidend war für das Gelingen dieser Arbeit, dass der Wind genau die richtige Stärke hatte. War er zu schwach, fiel die Spreu mit dem Korn zurück in den Korb; war er zu stark, wurde auch das Korn davongeweht. So erklärt sich der Ratschlag: „Worfle nicht bei jedem Wind.” Im übertragenen Sinne könnte man vielleicht sagen: Urteile nicht, wenn du zu unbeteiligt bist; aber auch nicht, wenn du zu parteiisch bist.

Meisner sprang jüngst dem Papst bei, nach dessen umstrittener Einlassung zur Haltung der katholischen Kirche über die Art und Weise, wie die Verbreitung von Aids in Afrika bekämpft werden sollte. Benedikt XVI. meinte im Gespräch mit dem französischen TV-Journalisten Philippe Visseyrias, das Problem Aids könne man nicht bloß mit Werbeslogans überwinden. „Wenn die Seele fehlt, wenn die Afrikaner sich nicht selbst helfen, kann diese Geißel nicht mit der Verteilung von Kondomen beseitigt werden. Im Gegenteil, es besteht das Risiko, das Problem zu vergrößern.” Die wie üblich unbesonnenen, ja geradezu hysterischen Reaktionen aus dem Lager der Papstgegner zwischen Merkel und Cohn-Bendit reduzierten Benedikts Statement auf den Satz: „Kondome erhöhen Aids-Gefahr!” Wieder einmal hatte der Papst erreicht, dass man über ihn sprach, dass sich ein großer Teil seiner Gegner dabei blamierte und dass seine Anhänger ihm applaudieren konnten.

Einer der routiniertesten Trittbrettfahrer päpstlicher Verkündungen ist seit Beginn des Ratzinger-Pontifikats sein Landsmann Meisner. Auch in der Kondom-Frage konnte der Kardinal zu Köln wie üblich sein Maul nicht halten: „Dem Papst wurde unterstellt,” so ereiferte sich Meisner in BILD, „er habe alle Welt aufgefordert, keine Kondome zu benutzen. Das hat er aber gar nicht getan. Der Papst hat keinen Mann, der wahllos mit Frauen schläft, aufgefordert, jetzt auch noch auf Kondome zu verzichten. Vielmehr hat er darauf hingewiesen, dass man dafür sorgen muss, dass solche Männer auf ihren unverantwortlichen Umgang mit Sexualität verzichten. Er verlangt eine ,Humanisierung der Sexualität‘, wie der Papst das genannt hat. Dazu muss man, wie das die Kirche tut, die Armut bekämpfen und vor allem die Frauen stark machen.”

Dass sich immer noch zahllose Zeitgenossen wahlweise über die Meinungsäußerungen von Leuten wie Ratzinger oder Meisner empören oder ihnen begeistert zustimmen, hat zwei plumpe Gründe. Erstens: Diese Männer antworten nicht klar und deutlich auf die Fragen, die man ihnen stellt. Zweitens: Sie beherzigen nicht den guten Rat aus Jesus Sirach 5, 12. Insofern sind sie ihren Pendants vom anderen Lager zum Verwechseln ähnlich. Die hören nicht genau hin und lassen sich dazu verführen, missverständliche Statements in ihrem Sinne auszulegen, woraufhin man ihnen berechtigterweise vorwerfen kann, mit haltlosen Unterstellungen zu agitieren. Und was Jesus Sirach betrifft, sind sie auch keinen Deut besser als die geistlichen Würdenträger.

[Wird fortgesetzt.]

Posted in Homo laber, Würfelwürfe | 1 Comment »

Sunday, 29. March 2009

Posted in Oikos, Würfelwürfe | Enter your password to view comments.

Saturday, 28. March 2009

Zu Beginn des Monats war ich auf die eben erschienene deutsche Übersetzung von Nicholson Bakers Human Smoke aufmerksam geworden, eine Montage aus Zitaten zur Vorgeschichte und zum Verlauf des Zweiten Weltkriegs, von August 1892 bis zum 31. Dezember 1941, mit der der amerikanische Romancier aus der vorgeblichen Neutralität des Archivars seinen bitteren Beitrag zum Pazifismus leisten will in einer Zeit, in der wir vom ewigen Frieden vielleicht weiter entfernt sind als je zuvor.

Mittlerweile habe ich die ersten 150 der insgesamt 500 Textseiten gelesen und kann mir vielleicht ein vorläufiges, vorsichtiges Urteil erlauben. (100 weitere Seiten entfallen auf die Quellennachweise und das Personen- und Sachregister.) Wohl noch nach jedem Krieg hat man die allgemeine Frage, wie er hat entstehen können, auf die speziellere verengt, welcher der kriegführenden Parteien die Schuld an seinem Ausbruch anzulasten sei. In aller Regel ziehen die Besiegten hierbei den Kürzeren, denn die Sieger haben mit dem Krieg auch die Vorherrschaft über die Geschichtsschreibung gewonnen.

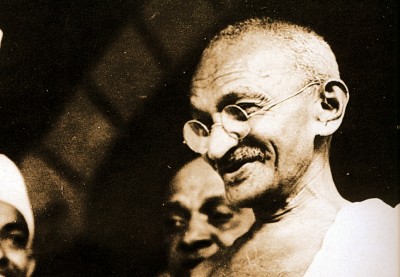

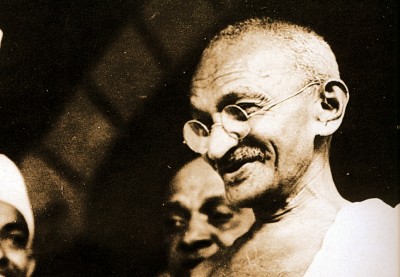

Wenn ich Baker richtig verstehe, will er das ewige bipolare Einerlei von Täter und Opfer, Angreifer und Verteidiger, Sieger und Besiegtem überwinden, indem er eine dritte Stimme wieder ins Spiel bringt, die in dieser Deutlichkeit erstmals im 20. Jahrhundert vernehmbar war: die des Pazifismus, jenes radikalen Humanismus über alle Staatengrenzen und ideologischen Gegensätze hinweg, dessen vielleicht bekannteste Parteigänger Bertha von Suttner, Mahatma Gandhi und Aldous Huxley waren.

Das Buch ist bei seinem Erscheinen in Großbritannien und den USA im vergangenen Jahr von der Kritik mehrheitlich verrissen worden. Dem Autor wurde unterstellt, dass er mit seinem blauäugigen Pazifismus jene Appeasement-Politik zu rehabilitieren suche, die doch gerade 1938 gegenüber Adolf Hitler de facto gescheitert und damit für alle Zukunft diskreditiert sei. Dabei ist Nicholson Bakers Hinweis doch zunächst einmal sehr ernst zu nehmen, dass die demokratischen Staaten der westlichen Welt ihre Kriegsbeteiligungen nach 1945 allesamt mit dem Verweis auf das Verhängnis einer Nachgiebigkeit à la Appeasement gerechtfertigt haben und dass dieses reflexartig vorgebrachte Argument mittlerweile auch zum Führen von Offensivkriegen taugt, wie zuletzt gegen Saddam Hussein. Selbst wenn die Schlüsse, die die Zitate in Menschenrauch nahelegen, falsch sein sollten, weil sie durch eine selektive und manipulative Zusammenstellung suggeriert werden, so ist doch gegen die gute Absicht nichts einzuwenden, dieses große Thema „Appeasement vs. Präventivkrieg” noch einmal etwas gründlicher und voraussetzungsloser in den Blick zu nehmen, als dies zuletzt üblicherweise geschah.

Einerlei, ob ich Bakers Thesen, so sich solche denn überhaupt eindeutig ausmachen lassen, zuletzt folgen werde oder nicht – ein Lob muss ich dem Buch schon jetzt spenden: Es verdeutlicht, dass wir es uns zu leicht machen, wenn wir glauben, 1 + 1 = Krieg sei eine zuverlässige Gleichung zur Erklärung und Begründung des Massengemetzels.

Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Krieg dem Kriege (III)

Friday, 27. March 2009

Neulich traf ich eine alte Bekannte, die mir von einem schweren Schicksalsschlag berichtete. Sie hatte bei einem Brand ihrer Wohnung buchstäblich alles verloren. Oder, wie sie es ausdrückte: „Alles bis auf mein Leben, die paar Sachen, die ich auf dem Leib trug – und mein Auto, mit dem ich gerade unterwegs war, als sich der Kurzschluss ereignete.” Ich wollte gerade weit ausholen und sie in phantasievoller Detailfreude bedauern, denn ich erinnerte mich sofort an eine Vielzahl beneidenswert schöner Dinge in ihrem Haushalt, an eine Standuhr etwa, ein Erbstück vom Urgroßvater mütterlicherseits, oder an eine Erstausgabe von Koeppens Tauben im Gras, mit einer sehr ungewöhnlichen Widmung des Autors. „Du wirst lachen”, fiel sie mir ins Wort, „aber ich bin schon längst darüber hinweg. Und ich habe mich lange nicht mehr so frei und unbeschwert, so voller Tatendrang und Lebenslust gefühlt wie in den letzten Wochen. Es ist wie ein radikaler Neubeginn, die ganz große Chance, meinen Alltag von Grund auf neu zu ordnen.”

Ein paar Tage später besuchte ich sie in ihrem neuen Heim, einer kleinen Wohnung unterm Dach eines Altbaus, sehr hell, sehr still – und sehr leer. Ein Bett, ein Tisch, zwei Stühle, ein schmaler Spind; in der winzigen Küche ein Gasherd, ein Waschbecken, eine Art Anrichte und der unentbehrliche Kühlschrank, der allerdings etwas aus dem Rahmen fiel. „Den hatte ich kurz vor der Katastrophe neu bestellt und er war glücklicherweise noch nicht geliefert worden. Der Rest ist, wie du siehst, gebrauchter Kram, von Freunden, vom Flohmarkt und vom Sperrmüll.” Erstaunlicherweise schien mir das Dachstübchen geräumiger als die frühere, vergleichsweise geradezu weitläufige Wohnung meiner Bekannten, in der man ständig auf der Hut sein musste, nicht über eins ihrer ausgesucht dekorativen und gewiss wertvollen Möbelstücke zu stolpern.

Ich wurde zwar im weiteren Verlauf unserer Unterhaltung den Verdacht nicht ganz los, dass sie sich mit ihrem Bekenntnis zu diesem geradezu mönchischen neuen Dasein über den Schmerz des Verlustes hinwegtrösten wollte. Andererseits war nicht zu leugnen, dass ich sie lange nicht mehr so aufgeräumt und ausgeglichen erlebt hatte wie an diesem Abend. Und unser Gespräch war erstaunlich „konzis”, wenn das das richtige Wort ist; man könnte vielleicht auch sagen: „unabgelenkt”. Ich trank dazu ein Glas Wasser aus dem Kran, was mir als sehr passend erschien.

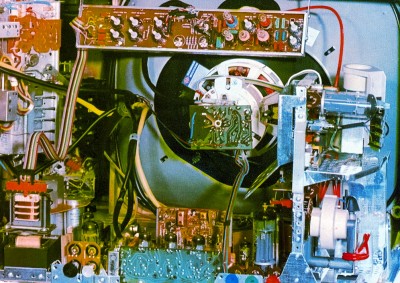

Ein paar Tage nach diesem eindrucksvollen Antrittsbesuch in der neuen Wohnung meiner Bekannten stürzte mein Rechner ab. Auch dies war in gewisser Weise ein „Stubenbrand”, bei dem allerlei überflüssige „Einrichtungsgegenstände” unwiederbringlich verloren gingen: Textdateien, E-Mails, Adressen und manches mehr. Nach dem ersten Schreck nahm auch ich diese unfreiwillige Entrümpelung meines virtuellen Arbeitszimmers als eine willkommene Gelegenheit an, mein Tagwerk völlig neu einzurichten. Das hat mich knapp zwei Wochen gekostet, in denen ich nahezu mit nichts anderem beschäftigt war.

Die neue Übersichtlichkeit auf Festplatte und Monitor bewirkt durchaus eine erfreuliche Klarheit der Gedanken. Mit dem alten Archiv sind auch seine Ordnungssysteme auf Nimmerwiedersehen versunken und ich kann mir jetzt ganz neue ausdenken, die die zu spät erkannten Schwächen der alten vermeiden. Heute, um nur ein Beispiel zu nennen, lege ich mir gerade neue „Lesezeichen” in meinem Internet-Browser an. Im Ordner „Medien” etwa hatte ich vor dem Absturz die Links zu mindestens 50 Online-Auftritten nationaler und internationaler Zeitungen abgelegt, von der WAZ bis zur New York Post. Völlig überflüssig! Jetzt habe ich mich auf ein knappes Dutzend beschränkt. Ich ahne allerdings, dass in ein paar Jahren der schleichende Wildwuchs diese wohltuende Übersichtlichkeit wieder zunichte gemacht haben wird. Aber dann wird vermutlich, hoffentlich wieder ein Kurzschluss im System für Tabula rasa sorgen.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Stubenbrand

Thursday, 26. March 2009

A: »Erschrick bitte nicht. Ich bin es! Erkennst du meine Stimme noch?« – B: »A? Nein! Ich glaube es nicht!« – A: »Doch, ganz richtig, ich bin es. Ich bin ganz zufällig in der Stadt, hab geschäftlich hier zu tun, du weißt, was ich meine. Vermutlich ist es eine sehr schlechte Idee gewesen, dich anzurufen. Verzeih mir, ich …« – B: »Nein, bitte! Leg nicht auf. Ich denke gerade in letzter Zeit wieder ständig an dich. Du musst wissen, dass ich sehr krank bin.« – A: »Das tut mir leid.« – B: »Du musst mich nicht bedauern, jeder bekommt, was er verdient. Aber ich würde dich so gern sehn. Wo bist du jetzt?« – A: »Daraus kann nichts werden. Ich hocke in einem schäbigen kleinen Hotel am anderen Ende der Stadt und warte auf meinen Geschäftsfreund, der mich spätestens in einer halben Stunde abholen wird. Anschließend muss ich Venezuela so schnell wie möglich verlassen, wie du dir denken kannst.« – B: »Dann ist es wirklich grausam, dass du mich angerufen hast.« – A: »Ich konnte nicht widerstehen.« – B: »Was soll ich nun davon halten?« – A: »Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, weil ich dir eine Frage stellen muss.« – B: »Bin nicht eher ich diejenige, die das Recht hat, Fragen zu stellen? Nicht nur eine, sondern viele Fragen.« – A: »Ich kann dir deinen Zorn nachfühlen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Es ist lange her und wir sollten es ruhen lassen. Meine Frage betrifft übrigens auch gar nicht die Vergangenheit.« – B: »Es ist lange her, ja, vielleicht nach dem Kalender und bestimmt für dich. Für mich ist es aber, als wäre es gestern gewesen. Für mich sind die Uhren in jener Nacht stehengeblieben, als du …« A: »Still! Sei still, sonst muss ich auflegen.« – B: »Schon gut.« – A: »Was ist das übrigens für ein kleiner Dicker, der dich an den Wochenenden regelmäßig besucht?« – B: »Du bist doch ein verfluchter… Du hast mich bespitzeln lassen.« – A: »Ich muss eben gewisse Vorkehrungen treffen, wie du weißt. Meine Neugier ist rein professionell.« – B: »Der ,kleine Dicke‘, wie du Y nennst, ist ein entfernter Verwandter, der lange in Europa gelebt hat. Ein Seelenarzt. Er besucht mich als guter Freund und Therapeut. Wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich längst in den Guri gesprungen. War das deine Frage?« – A: »Nein. « – B: »Was dann?« – A: »Entschuldige mich einen Moment, bitte.« – B: »Was ist denn jetzt?« – A: »Ich bin sofort wieder da.«

A: »Da bin ich wieder.« – B: »Ist dein ,Geschäftsfreund’ eingetroffen?« – A: »Nein, ich habe nur die Vorhänge zugezogen, damit ich Licht machen kann. Es dämmert bereits.« – B: »Ja, das weiß ich. Aber ich liebe die Dunkelheit, seit ich das Leben hassen gelernt habe.« – A: »Ganz die alte B: Neigung zur Übertreibung. Melodramatische Zustände. Suizidale Phantasien. Oder wie nennt dein Freund, der Seelenarzt, dergleichen?« – B: »Jetzt hör mir mal gut zu, mein Lieber: Ich verspüre nicht die geringste Neigung, mir deine ebenso taktlosen wie unverschämten Spötteleien über meinen gesundheitlichen Zustand anzuhören. Wenn ich noch nicht aufgelegt habe, dann allein deshalb, weil …« – A: »Weil was?« – B: »Ach, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil ich neugierig bin und gerade nichts Besseres zu tun habe.« – A: »Apropos: Was tust du denn eigentlich so? Ich meine: Wovon lebst du?« – B: »Das ist wieder ein Thema, über das ich nicht mit dir zu sprechen gedenke.« – A: »Schade. Ich habe mich jedenfalls etwas gewundert, dass du nicht mehr untervermietest. Ganz mutterseelenallein in diesem riesigen Haus, das ist doch etwas verwunderlich, findest du nicht? Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren zu meiner Zeit die Untermieter deine einzige Erwerbsquelle, wenn man mal davon absieht, dass du nebenher noch …« – B: »Schweig!« – A: »Schon gut. Lassen wir die Vergangenheit ruhen.« – B: »Eben. Willst du mir nicht endlich deine Frage stellen? Deine die Gegenwart betreffende Frage?« – A: »Was glaubst du?« – B: »Was weiß denn ich, was du mich fragen willst. Wir haben uns seit … lass mich rechnen … bestimmt seit achtzehn Jahren nicht mehr gesehen, nichts voneinander gehört. Woher soll ich also wissen, was du mich fragen willst? Ich war gerade auf dem besten Weg, dich endlich zu vergessen. Und jetzt stell sie endlich, deine gottverdammte Frage!«

A: »Ich habe sie doch schon gestellt: Was glaubst du?« – B: »Ach, nein! Du willst mit mir über Glaubensfragen diskutieren? Ausgerechnet du? Vermutlich hast du noch gestern bei einem deiner Flittchen gelegen; und heute schneidest du einem wildfremden Menschen für ein paar lausige Bolívares die Kehle durch. Zwischendurch aber kommt dir in den Sinn, die gute alte A anzurufen und mit ihr ein gepflegtes Telefongespräch über religiöse Themen zu führen. Sag mal: Hast du sie noch alle?« – A: »Die Frage ist mir ganz ernst.« – B: »Na, schön. Aber warum stellst du sie ausgerechnet mir? Auch wenn es lange her ist, müsstest du dich doch noch gut daran erinnern, dass ich mit dem lieben Gott und der unsterblichen Seele und der Wahl zwischen Himmel und Hölle rein gar nichts anfangen kann.« – A: »Das war vor zwanzig Jahren so, ich weiß. Aber es könnte sich ja mittlerweile geändert haben.« – B: »Wie kommst du darauf? Hast du auch meine geheimsten Gedanken ausspionieren lassen? Hast du mir Hellseher vor die Haustür gestellt?« – A: »Mach dich nicht lustig.« – B: »Ich habe vielmehr den Eindruck, dass du dich über mich lustig machen willst.« – A: »Weit gefehlt.« – B: »Ach A, hättest du doch nicht angerufen!«

A: »Willst du meine Frage nun beantworten? Die Zeit läuft uns davon.« – B: »Ja!« – A: »Was, ,ja‘?« – B: »Meine Einstellung hat sich geändert.«

A: »Ich dachte es mir.« – B: »Du dachtest es dir. Warum?« – A: »Es hat nie zu dir gepasst.« – B: »Was?« – A: »Na, der Unglaube. Nenne es, wie du willst.« – B: »Ich glaube nicht, dass du auch nur von ferne einen Begriff davon hast, was ich meine, wenn ich zugebe, dass sich meine Haltung in diesen Dingen geändert hat. Weil du nämlich damals meine ganz andere Auffassung ebenfalls völlig missverstanden hast.« – A: »Mag sein.« – B: »Glaub mir, es ist so. – Eines kann ich aber nicht begreifen.« – A: »Nämlich?« – B: »Warum ausgerechnet dieses Thema dich so sehr beschäftigt, dass …« – A: »Ich habe eben ein paar Erfahrungen gemacht.« – B: »Willst du mir davon erzählen?« – A: »Vielleicht später einmal. Jetzt muss ich Schluss machen. Leb wohl, einstweilen.« – B: »Warte noch! Ich muss dich … hallo?«

Posted in Werke | Comments Off on 8° 22′ N 62° 39′ W

Wednesday, 25. March 2009

… ist es nun schon wieder her, dass ich diesen Schreibversuch mit einem Text über meine ersten Online-Schach-Erfahrungen gestartet habe. Nahezu täglich ist seither ein fünf Absätze langer Beitrag von mir unter dieser Adresse erschienen. In den seltenen Fällen, da dies nicht geschah, am 16. Dezember, 8. und 9. März, waren es ausschließlich technische Schwierigkeiten, die die Publikation verhinderten.

„Täglich erscheint ein Beitrag mit jeweils fünf Absätzen, in seltenen Fällen erfolgt die Publikation eines Beitrags mit einem Tag Verzögerung.” So lautet die Verpflichtung, die ich mir freiwillig auferlegt und im Impressum definiert habe. Diese möglicherweise etwas zwanghaft anmutende Regel hat natürlich ihren guten Grund. Verfolgt man die Entwicklungsgeschichte von Weblogs jeglicher Couleur, ist nämlich folgendes Muster überaus verbreitet. Die Neulinge starten mit den besten Absichten, es sprudelt geradezu aus ihnen heraus, sie publizieren anfangs mehrere Artikel pro Tag, kommen dann aber aus der Puste, die Abstände zwischen den Beiträgen werden immer größer und schließlich versiegt die Quelle ihrer Eingebungen ganz, ihre Kräfte erlahmen und sie bleiben auf der Strecke. Das Netz ist so in wenigen Jahren zu einem gigantischen Weblog-Friedhof geworden. Allerdings fristen die unzähligen Gräber dieses virtuellen Gottesackers ein Schattendasein abseits der öffentlichen Wahrnehmung, denn es gibt keine Wegweiser, die auf sie verweisen, keine Wege, die zu ihnen hinführen würden.

Mit meiner Selbstverpflichtung wollte ich mir immerhin die Peinlichkeit ersparen, mit stolzgeschwellter Brust als Marathonläufer an den Start zu gehen, um hundert Meter später mit hängender Zunge zugeben zu müssen, dass ich besser gleich als Sprinter angetreten wäre. Das dürfte mir wohl gelungen sein. Eine andere Frage ist freilich, ob die Texte ein einigermaßen gleichbleibendes Niveau halten konnten. Das eher nicht. Wie sollte ich jederzeit vermeiden können, dass sich der eine oder andere Tiefausläufer meines Stimmungsklimas in meinem Geschreibsel niederschlägt? Bin ja schließlich auch nur ‘n Mensch!

Die Versuchung war daher zuletzt keine kleine, bei einer Art „Frühjahrsputz” eine Anzahl schwächerer Elaborate aus dem Vorratsspeicher zu eliminieren, was ja in dieser schönen neuen Datenwelt herrlich einfach ist, rückstands- und geräuschlos per Mausklick. Nun bin ich aber leider ein ausgesprochener Sammler und werfe so schnell nichts weg, ganz gleich, ob es sich um fremde Briefe, schlechte Bücher oder eigene Texte handelt. Erst wenn die Schubladen, Regale, Schränke, Kisten und Keller aus allen Nähten platzen, kann ich mich dazu durchringen, Ballast abzuwerfen. Auch der Speicherplatz, den ich bei meinem Webhoster gemietet habe, ist natürlich begrenzt. Aber ich habe von den 2.500 MB, die mir dort zur Verfügung stehen und für die ich monatlich 8,90 € bezahle, gerade einmal acht Prozent genutzt. Warum also entrümpeln, wenn der weitaus größte Teil der Lagerhalle leer steht?

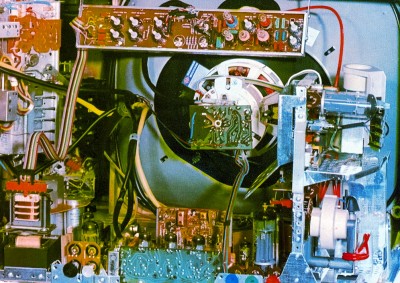

Ich mache also weiter wie bisher. Erklärungsbedürftig bliebe insofern nur noch mein langes Schweigen in den letzten zwölf Tagen. Was soll ich sagen? Dass ich Urlaub gemacht habe? Dass ich mich einer gesundheitlichen Generalinspektion unterziehen musste? Dass ich ein hartnäckiges RSI-Syndrom auskurieren musste? Schön wär’s ja, wenn diese zwölf Tage so leicht zu erklären wären, doch ist der Grund [s. Titelbild], am Rande der Legalität, ein überaus komplexer, für gewöhnliche Sterbliche völlig unverständlicher, für ungewöhnliche Sterbliche unter Umständen sogar gefährlicher – und muss darum hier mit vornehmem Schweigen übergangen werden. Da sich dergleichen aber rein theoretisch jederzeit wiederholen kann, habe ich im diesbezüglichen Absatz des Impressums eine kleine Ergänzung vorgenommen.

Posted in Interventionen, Würfelwürfe | 2 Comments »

Thursday, 12. March 2009

So was kommt dabei heraus, wenn man einen ehemaligen Kulturstaatssekretär damit beauftragt, den Interviewer zu spielen. Dabei sollte doch eigentlich eine renommierte Wochenzeitung wie die ZEIT wissen, dass die Kunst des Interviewens kein hemdsärmelig zu bewerkstelligendes Nebengeschäft für jeden hergelaufenen Politiker und Schreiberling ist, mag er es zu noch so großer Prominenz und Macht gebracht haben.

Da stellt dieser Michael Naumann tatsächlich und ungelogen die dümmste und hohlste aller Interviewer-Fragen – und zwar keinem Geringeren als Philip Roth, dem von ihm hoch favorisierten Nobelpreis-Kandidaten: „Sind Sie glücklich, Mr. Roth?” (Wer es nicht glauben mag, kann es hier nachlesen: Die Zeit der neuen Ernsthaftigkeit. Ein Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller Philip Roth über das Alter, den Antiamerikanismus und sein Leben in den Büchern; in: Die Zeit Nr. 6 v. 29. Januar 2009, S. 48.)

Und was antwortet Mr. Roth? „Ich frage mich nicht, wer oder was ich bin. Ich bin derjenige, der an diesen und mit diesen Büchern arbeitet. Schreiben ist nicht identisch mit Selbstfindung. Es gleicht mehr der Arbeit an einem Objekt, das aus Charakteren, Handlungen und Wörtern gemacht ist. Ich arbeite die ganze Zeit.” Das antwortet Mr. Roth nicht etwa auf Fragen danach, was er sich selbst fragt oder wer er ist oder was das Schreiben für ihn bedeutet oder was er die ganze Zeit über tut, wenngleich jede einzelne dieser Fragen längst nicht so bescheuert gewesen wäre wie die von Herrn Naumann gestellte. Entweder hat Mr. Roth gar nicht gehört bzw. verstanden, was Herr Naumann von ihm wissen wollte; oder dessen Frage hat ihn dermaßen perplex gemacht, dass er daraufhin nur noch völligen Unsinn zum Besten geben konnte.

Doch Herr Naumann lässt nicht locker. „ZEIT: Aber sind Sie glücklich? ROTH: Das frage ich mich niemals. ZEIT: Warum nicht? ROTH: Weil es mich nicht interessiert. Ich frage mich nur: Geht es voran mit der Arbeit? Und wenn ich an einem Buch sitze, bin ich lebendig. Ich wache morgens auf und will sofort an die Arbeit. Die schlimmste Zeit ist diejenige zwischen zwei Büchern. Dann weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich gehe in drei Museen, und dann ist das erledigt. Aber was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Ich bin einfach zum Schreiben da, und wenn ich nicht schreibe, komme ich mir vor wie ein Wagen, dessen Räder im Schnee durchdrehen.”

Jetzt wissen wir’s. Es wäre keine gute Idee, den Nobelpreis für Literatur an Mr. Philip Roth zu vergeben, denn damit würde man ihn kaum glücklich machen. Und selbst wenn man ihn glücklich machte, würde er dies vermutlich gar nicht merken, denn er fragt sich nach eigenem Bekenntnis ja niemals, ob er glücklich ist. Es interessiert ihn nicht. Und die Reise nach Stockholm würde ihn nur von der einzigen Beschäftigung abhalten, die ihn wirklich interessiert. Insofern ist es natürlich kompletter Humbug, wenn man in einem nicht namentlich gezeichneten Intro zu dem ZEIT-Interview (S. 47) liest: „Wahrscheinlich ist kein Schriftsteller so oft als Kandidat für den Nobelpreis genannt worden – eine jährliche Folter, die er wahrlich nicht verdient hat. Die Schwedische Akademie sollte sie durch eine rasche Vergabe beenden.” Da steht tatsächlich „Folter”. Ich fasse es nicht.

Posted in Nonsens, Würfelwürfe | 2 Comments »

Sunday, 08. March 2009

Im Januar dieses Jahres gab der US-amerikanische Romancier Philip Roth (74) dem deutschen Verleger und ehemaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann (66) ein Interview. Äußerer Anlass des Gesprächs war das Erscheinen der deutschen Übersetzung von Roths dreiundzwanzigstem Roman, Indignation, unter dem Titel Empörung. Philip Roth ist somit ein für heutige Verhältnisse emsiger Autor. Zum Lesen kommt er nebenher offenbar kaum. „Sie schreiben sehr schnell,” meint Naumann. „Thomas Pynchon schreibt so langsam, weil er sich von seinen erdichteten Charakteren nicht trennen mag.” Mal abgesehen davon, dass Pynchon vermutlich zwanzig- oder fünfzigmal so schnell schreibt wie Roth, wenn man nämlich unterm Akt des Schreibens mehr versteht als das bloße Zu-Papier-Bringen einer Geschichte, ist die Erklärung, die Naumann für diese angebliche Langsamkeit von Pynchons Arbeit findet, vollkommener Humbug. Roth kann ihm nicht widersprechen, denn er kennt Pynchon offenkundig nicht. So fragt er Naumann über Pynchon aus, der ihn aber auch nicht kennt, sondern nur so tut als ob.

Naumann erzählt Roth noch etwas, das der nicht weiß: Im Oktober vorigen Jahres habe Horace Engdahl (60), Ständiger Sekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die die Nobelpreise verleiht, sich abfällig über die amerikanischen Schriftsteller geäußert. Sie seien zu empfänglich für die Trends ihrer eigenen Massenkultur, worunter die Qualität ihrer Werke leide. Daraus zieht Michael Naumann den Schluss, weder Thomas Pynchon (70) noch Don DeLillo (71), weder Paul Auster (60) noch Richard Ford (63), weder John Updike (75, inzwischen verstorben) noch sein Gegenüber habe damit wohl noch eine Chance, den Nobelpreis für Literatur zugesprochen zu bekommen. Solche Spekulationen finde ich immer ausgesprochen langweilig, wie ja dieser bestdotierte Literaturpreis der Welt ohnehin an Ödnis kaum mehr zu überbieten ist. Statt Naumanns kleine Stichelei im Gewande einer peinlichen Anbiederung mit einem Achselzucken zu quittieren, oder noch besser mit einem unendlich langgezogenen Gähnen, geht Philip Roth hier tatsächlich an die Decke wie das HB-Männchen seligen Angedenkens:

„ROTH: Also, das hat er [Horace Engdahl] nicht gesagt. ZEIT: Doch, doch. ROTH: Aber warum? ZEIT: Vielleicht hat er einen antiamerikanischen Vogel? ROTH: Jeder, der irgendetwas von Literatur versteht, weiß, dass die amerikanische Literatur seit 1945 von dauerhafter, ja größter Stärke ist. Ich könnte mindestens 12, nein 15 amerikanische Autoren nennen … Also, nein, das kann er nicht gesagt haben. ZEIT: Hat er. Aber was weiß er?” (Michael Naumann: Die Zeit der neuen Ernsthaftigkeit. Ein Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller Philip Roth über das Alter, den Antiamerikanismus und sein Leben in den Büchern; in: Die Zeit Nr. 6 v. 29. Januar 2009, S. 47 f.) Es scheint ihm also tatsächlich etwas zu bedeuten, diesen Preis noch entgegenzunehmen. Nun könnte man zu Roths Gunsten vermuten, dass er bloß auf das Preisgeld in Höhe von 10 Millionen schwedischen Kronen scharf ist, das sind umgerechnet immerhin 1.086.650 US-$. Aber das ist es nicht.

Lieber Philip Roth! Jeder, der irgendetwas von Literatur versteht, weiß, dass die Vergabe des Nobelpreises noch niemals etwas über die Schönheit, Stärke, Sinnlichkeit, Originalität und formale Gediegenheit eines literarischen Werkes ausgesagt hat. Von Paul Heyse bis Harold Pinter ist die Liste der Preisträger ein Verzeichnis von Sternen zweiter bis dritter Ordnung. Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, Robert Musil, Fernando Pessoa, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges – sie alle sucht man vergeblich auf dieser Liste.

Das erste Buch von Philip Roth, das ich gelesen gelesen habe, war Portnoys Beschwerden. Das fischte ich als rororo-Bändchen aus einer Trödelkiste in Werden, Mitte der 1980er-Jahre. Ich habe mich streckenweise köstlich amüsiert über die Unbefangenheit, mit der er hier pubertäre Wettbewerbe – „Wer spritzt am weitesten?” – und familiäre Bräuche karikiert. In weiteren zehn Romanen von Roth war ich vermutlich auf der Suche nach etwas, das sich diesem unschuldigen ersten Leseerlebnis vergleichen ließe. Leider ohne Erfolg. Je älter Philip Roth wurde, desto „bedeutungsvoller” wurden seine Romane. Damit ich nicht falsch verstanden werde: Man kann diese vielen Bücher gut lesen, sie sind unterhaltsam, abwechslungsreich, amüsant, zynisch und manches mehr. Aber zu den ganz Großen gesellt sich Philip Roth damit sicher nicht. Und insofern sollte es mich nicht wundern, wenn er in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur erhielte, zumal der alte Schwede mit dem antiamerikanischen Vogel sein Amt zum 1. Juni 2009 an den Historiker Peter Englund (50) weitergeben wird.

[Es wird noch schlimmer: Fortsetzung folgt!]

Posted in Nonsens, Würfelwürfe | Comments Off on Glücklos (I)

Saturday, 07. March 2009

Als ich vor dreißig Jahren begann, meine Brötchen im Buchhandel zu verdienen, schwappte gerade die erste ganz große Ratgeberwelle über den Verkaufstresen. Der Gentleman-Spekulant André Kostolany entführte uns ins Wunderland von Geld und Börse und enthüllte die Kunst, ein Vermögen zu machen. Die Kräuterhexe Maria Treben ermunterte uns, unsere kleinen und großen Wehwehchen mit den himmlischen Gaben aus der Apotheke Gottes zu kurieren. Und gleich ein halbes Dutzend strahlender Mutmacher, von Josef Kirschner über Paul Murphy und Thorwald Dethlefsen bis hin zu Norman Vincent Peale, predigten die Glück und Erfolg versprechende Kraft des positiven Denkens.

Wenn auch nur die Hälfte der abertausend Käufer dieser Gebrauchsanweisungen für ein erfülltes Erdendasein zwischen den Buchdeckeln gefunden haben, was sie sich erhofften, dann dürfte ich, als Händler solcher papierenen Heil- und Hilfsmittel, mir meinen Stammplatz im paradiesischen Jenseits zweifellos verdient haben.

So dachte ich wenigstens bis zum 15. September vorigen Jahres, als Lehman Brothers Insolvenz anmeldete, die globalisierte Finanz- und Wirtschaftsordnung ins Rutschen geriet und vor meinem inneren Auge jene Kostolany-Kunden der frühen 1980er-Jahre vorbeidefilierten, jammernd und klagend, mit erhöhtem Blutdruck und schweren Depressionen. Ich weiß nicht, welches Kräutlein Maria Treben für diesen Fall im Körbchen hatte. Ich meine mich aber zu erinnern, dass Kostolany-Kunden als Zweitbuch vielleicht noch den dicken Konz, Tausend ganz legale Steuertricks, zur Kasse trugen, kaum jedoch das Kräuterbuch der schlichten Naturheilkundlerin aus dem oberösterreichischen Grieskirchen.

Allenfalls könnte sich der eine oder andere dieser in dunkle Nadelstreifenanzüge gewandeten Spekulanten einen Stimmungsaufheller aus den Think-Positive-Tanks von Dr. Murphy & Co. geschnappt haben, für alle Fälle. Dort liest er dann jetzt, dass noch der schlimmste Schicksalsschlag sein Gutes hat – wenn man nur den rechten Blickwinkel findet.

Den findet man zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung vom 20. Februar 2009. Darin liest der gebeutelte und geplünderte Investor auf Seite 16: „Krise als Klimaretter – Flaute lässt CO2-Ausstoß sinken. Der Ausstoß von Treibhausgasen könnte aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise in diesem Jahr um bis zu acht Prozent zurückgehen. Das berichteten Meteorologen am Donnerstag auf dem Extremwetter-Kongress in Bremerhaven. Vor allem der erhebliche Rückgang des Wachstums in China führe dazu, dass die Treibhaus-Emissionen zwischenzeitlich nicht ansteigen.” Wir müssen uns bloß daran gewöhnen, dass schlechte Nachrichten für die Menschheit in aller Regel gute Nachrichten für den Rest der Erde sind – und uns dann noch unseren humanen Egoismus abgewöhnen. Ein Ratgeber von Josef Kirschner zielte allerdings in die entgegengesetzte Richtung, hieß er doch Die Kunst, ein Egoist zu sein. – Ach, ich fürchte, ich habe meinen Stammplatz im Paradies verwirkt!

Posted in Oikos, Würfelwürfe | Comments Off on Glück im Unglück

Friday, 06. March 2009

Ganz am Rande: Meine Haare haben mich nie glücklich gemacht. Vielleicht am ehesten ansehnlich waren sie in meinen allerersten Lebensjahren. Eine blonde Lockenpracht ist auf den Farbfotos der frühen 1960er-Jahre zu sehen, am Strand von Noordwijk aan Zee.

Dann wurde mir ein Kurzhaarschnitt verordnet, schließlich sollte man mich doch nicht mit einem Mädchen verwechseln. Die regelmäßigen Friseurbesuche an der Seite meines Vaters fand ich quälend wie alles, was mir eine künstliche Steifheit abnötigte und mich zu Tode langweilte.

Bald kam der Pilzkopf als neuer Standard, die Diktatur der Popkultur. Wer ihn bei den Eltern nicht durchsetzen konnte, wurde in der Schule gehänselt und hatte bei den Mädchen schlechte Karten. Mein Pech war, dass mir lange Haare nicht standen – oder, wörtlich genommen, eben gerade: völlig chaotische Wirbel. „Huch, die sind ja wie Draht!” So der Coiffeur im Salon Frank. „Da bricht mir glatt die Schere ab, har-har!”

Jetzt, in den besten Jahren, sind meine Haare fein wie Spinnfäden geworden. Ob das mit meinen veränderten Ernährungsgewohnheiten zusammenhängt? Oder mit meinen immer filigraner werdenden Denkgewohnheiten? Am Hinterkopf wird eine kahle Stelle Jahr für Jahr größer und größer, der sie umschließende Haarkranz schmaler und schmaler, wie ein Rauchring, den man gegen die Decke bläst.

Indes habe ich noch immer kein einziges graues Haar. Das Enzym Katalase ist in meinen Zellen offenbar noch ausreichend vorhanden und neutralisiert das Wasserstoffperoxid, das somit auch weiterhin keine Chance hat, das Enzym Tyrosinase anzugreifen und so die Aminosäure Methionin zu oxidieren. Diese Molekulardynamik, die zum Ergrauen führt, wurde erst jüngst wissenschaftlich ergründet. Mich würde mehr interessieren, warum man als Mann offenbar eher zur Glatze neigt, wenn man nicht ergraut; und warum Frauen weniger zur Glatze neigen als Männer. Aber auch das nur ganz am Rande. Da meine Haare – ich sagte es schon – mich noch nie glücklich gemacht haben, kann ihr Verlust mich auch nicht sonderlich unglücklich machen.

Posted in Memento, Würfelwürfe | 4 Comments »

Thursday, 05. March 2009

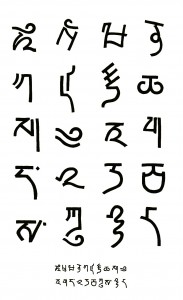

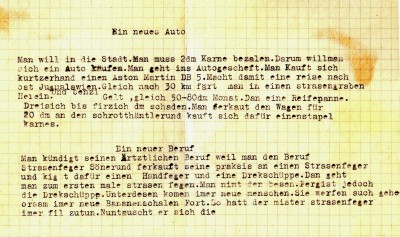

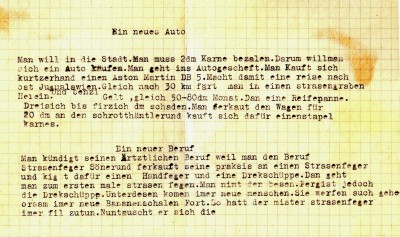

Neulich wurde mir aus Pädagogenkreisen folgendes Rätsel zugetragen, dem offenbar eine wahre Begebenheit zu Grunde liegt.

Ein Schüler der achten Klasse hat zum wiederholten Male beim Aufsatz vollkommen versagt. Der Deutschlehrer bittet ihn, seiner Mutter zu bestellen, dass sie doch einmal in seine Sprechstunde kommen möge, damit man gemeinsam auf Abhilfe sinnen könne.

Die Mutter erscheint nicht. – Nach einer Weile spricht der Lehrer den Schüler wieder an, ob er vergessen habe, seiner Mutter die Einladung auszurichten.

Keineswegs, so beteuert der Schüler. Die Mutter habe ihm, jetzt falle es ihm wieder ein, sogar eine Entschuldigung mit auf den Weg gegeben. Und er kramt aus seiner Schultasche den oben abgebildeten Zettel hervor.

Frage: Wodurch war die Mutter verhindert, in die Schule zu kommen?

Posted in Babel, Würfelwürfe | 6 Comments »

Wednesday, 04. March 2009

Im vergangenen Monat erschien mal wieder eins jener „humorvollen und zugleich informativen” Taschenbücher, die sich so wunderbar als Mitbringsel zur Geburtstagsparty einer nicht ganz so nahen Bekannten eignen, über deren speziellere Neigungen, literarische Vorlieben oder Freizeitinteressen man noch nicht viel herausgefunden hat und der man dennoch kein völlig nichtssagendes Allerweltsgeschenkbuch à la Wortstoffhof von Axel Hacke überreichen will. Vielleicht hat sie ja gar keinen Humor, wer weiß?

Immerhin kann man sich auf eins verlassen: Einerlei, ob sie nun sportlich ist oder Figurprobleme hat oder beides, ob sie ihre Brötchen als Kassiererin bei Hennes & Mauritz oder als Lektorin bei Kiepenheuer & Witsch verdient, ob sie sechzehn oder sechsundsechzig Jahre alt ist, in Essen lebt oder in Funabashi, ob sie jeden sauer verdienten Cent dreimal umdreht, bevor sie ihn ausgibt, oder vielmehr gerade die Erbschaft dreier fleißiger Generationen zum Fester rauswirft – ganz sicher war sie irgendwann schon mal bei Ikea und hat in dem „unmöglichen Möbelhaus aus Schweden” den einen oder anderen nützlichen oder unnützen oder zunächst nützlich scheinenden und sich später als unnütz erweisenden Gegenstand gekauft. „Weltweit schleppen Menschen Möbel in flachen Kartons zu ihren Autos, drehen zu Hause mit einem Inbusschlüssel [s. Titelbild] Schrauben in Pressspan und richten sich mit Möbeln ein, die auch in französischen, amerikanischen, britischen, deutschen, italienischen, finnischen, japanischen oder russischen Wohnungen und in den Häusern Dutzender anderer Nationalitäten stehen.” (Sebastian Herrmann: Wir Ikeaner. Unsere verhängnisvolle Affäre mit einem kleinen schwedischen Möbelhaus. München: Knaur Taschenbuch Verlag, 2009, S. 16.)

Man muss kein samstäglicher Ikea-Dauerkunde sein wie der SZ-Redakteur Sebastian Herrmann (*1974), der gewiss schon längst nicht mehr wohnt, sondern lebt, um die meisten seiner Witzchen über das globale Einrichtungsimperium zu verstehen und seine zahllosen Ikea-Anekdoten, allesamt von hohem Wiedererkennungswert, mit Schmunzeln quittieren zu können. (Die Einbandoberfläche des Taschenbuchs fühlt sich übrigens an wie eine jener blauen Einkaufstüten, die man beim Verlassen des Ikea-Markts kaufen kann, wenn man sich auf dem Weg durch das Einkaufslabyrinth – gegen den Uhrzeigersinn! – in die gelbe Einkaufstüte verliebt hat, die einem nur leihweise überlassen wurde. Haptische Effekte sind als originelle Dreingaben zu Taschenbüchern gerade der letze Schrei.)

Der Inhalt dieser Buchtüte aus der Droemerschen Verlagsanstalt ist leider weniger profiliert als der Umschlag. Hätte sich der Autor damit begnügt, aus seinem Thema einen gepfefferten Artikel für seinen Arbeitgeber zu machen, etwa für den Wochenend-Teil der Süddeutschen, es wäre zweifellos ein journalistisches Bravourstück daraus geworden. Bestimmt hätte das Material zum Thema Ikea auch zu einer etwas ausführlicheren Darstellung gereicht, etwa in NZZ Folio, da gab es ja tatsächlich mal ein Themen-Heft Shopping. Aber die 238 Seiten, die gefüllt werden mussten, um mir ruhigen Gewissens 8,95 Euro abknöpfen zu können, hat erkennbar schon Sebastian Herrmann als Zumutung empfunden. Wie sollte es da einem vielbeschäftigten Leser anders gehen?

Hinzu kommt, dass das Buch nicht weiß, wohin mit sich. Will es mit bitterböser Miene unseren kompensatorischen Konsumismus als Zwangsneurose entlarven? Will es die Produkte des Handelsunternehmens als ökologisch verwerflich anprangern? Oder die subtilen Manipulationstechniken des Konzerns brandmarken? Vielleicht will es ja auch bloß den typischen Ikea-Kunden charakterisieren, der mit etwas Glück zugleich der typische Ikea-Buch-Leser sein könnte und mit noch etwas Glück Gefallen daran findet, sich selbst in seiner albernen Konformität bloßgestellt zu sehen, womit das Buch es allein in Deutschland auf eine Millionenauflage bringen könnte. Eins sollten sich aber leidende Ikeaner ebenso wie meidende Non-Ikeaner von vornherein abschminken: dass dieses Büchlein etwa Ingvar Kamprads Einrichtungsimperium auch nur im Mindesten schaden könnte. Ikea ist nämlich – auch Herrmann hat dies erkannt – gegen Kritik jeder Art perfekt imprägniert, ganz gleich von wo sie kommt und wohin sie zielt. Ja, mehr noch: Ikea verwandelt jeden Vorwurf, den man Ikea machen kann, postwendend in ein Argument für Ikea. Nur Stehen ist billiger!

Posted in Dingwelt, Würfelwürfe | 2 Comments »

Tuesday, 03. March 2009

Die Wahrheit blüht besonders üppig im Verborgenen, wenngleich sich diese Blüten meist nicht zu Dekorationszwecken auf bürgerlichen Fensterbänken eignen. Im vorletzten Sommer erschnüffelte unsere Hündin den provisorischen Unterschlupf eines Obdachlosen, neben einem Trafohäuschen ganz in der Nähe unserer Wohnung, den Blicken vorbeieilender Passanten durch wild wucherndes Gebüsch gnädig entzogen.

Im Winter 2007 auf 2008, da das Schlafen unter freiem Himmel noch ungemütlicher wurde, als es selbst in der wärmeren Jahreszeit sein mag, inspizierte ich den wilden Ort erneut und traf zwar den ohne Dach dort Hausenden nicht an, gewahrte aber eine neue Möblierung, die den Minustemperaturen das Wenige entgegensetzte, was ohne Geld zu haben ist, was von den Sperrmüllbergen einer modernen Großstadt fortgetragen werden kann. Ich berichtete kurz vor Weihnachten 2007, noch unter anderer Adresse, über meine Entdeckung.

Der Anwohner des Trafohäuschens kreuzte seither gelegentlich meinen Weg. Es war ein Mann schwer bestimmbaren Alters, zwischen 40 und 60, von ungesundem, aber nicht ganz ungepflegtem Äußeren, schlank und groß gewachsen, langhaarig und bärtig. Auffallend war, dass er beim Schreiten mit den Armen schlenkerte. Er wechselte offenbar häufig die Kleidung, nie sah ich ihn zweimal in den gleichen Sachen. Ekel vor angebrochenen, halb verzehrten, dann weggeworfenen Lebensmitteln, die er wohl aus Mülltonnen oder -containern klaubte, schien er nicht zu haben: Ich beobachtete ihn mehrfach, wie er dergleichen lustvoll verzehrte. Ob er Alkoholiker war, vermag ich nicht zu sagen. Er torkelte nicht, trug nie eine Bier- oder Schnapsflasche mit sich.

Als er mir zuletzt Anfang 2009 begegnete, sprach ich ihn an, zückte mein Portemonnaie und schenkte ihm, mit einem Glückwunsch zum neuen Jahr, einen mittelgroßen Geldschein, wofür er sich bedankte. Danach sah ich ihn nicht mehr und werde ihn vermutlich auch niemals wiedersehen.

Vor wenigen Tagen hat nämlich das Grünflächenamt meiner Vaterstadt den kleinen Park, an dessen Rand das Trafohäuschen steht, radikal von wildwachsendem Gebüsch gereinigt. Das „Mobiliar” des Obdachlosen wurde bei dieser Gelegenheit offensichtlich entsorgt [s. Titelbild]. Und die Wahrheit? Sie lautet: Obdachlosigkeit erspart dem Staat die Räumungsklage, Fristen sind nicht zu beachten.

Posted in Oikos, Würfelwürfe, Xenographien | Comments Off on Fristlos

Monday, 02. March 2009

„In jeder Diskussion darüber, warum die USA in einen Krieg eintreten sollten oder nicht, das heißt: In allen gefährlichen politischen Situationen seit 1945, wird der Zweite Weltkrieg als Beispiel vor allen anderen angerufen. In diesem Fall scheint es völlig klar zu sein, wie gut und böse verteilt sind. Hitler war ein dämonischer Wahnsinniger, der Urheber eines gigantischen Massenmords, von Hässlichkeit, Zerstörung und Untergang. Ebenso klar scheint zu sein, dass man in einem solchen Krieg nicht Pazifist sein konnte – in diesem Land zählen die Pazifisten jener Zeit noch immer zu den verkappten Faschisten. Dieser Krieg war der gute Krieg, der alle anderen Kriege rechtfertigte, bis hin zum gegenwärtigen Krieg im Irak.” (Thomas Steinfeld: „Man kann die Menschen nicht zum Guten bombardieren.” Nicholson Baker im Interview; in: sueddeutsche.de v. 13. März 2008.) So erklärte Nicholson Baker vor einem Jahr beim Erscheinen seines letzten Buches Human Smoke, warum er sich darin ausgerechnet mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte – und nicht mit irgendeinem anderen Krieg der an Kriegen doch so reichen Menschheitsgeschichte.

In diesen Tagen liefert der Rowohlt-Verlag die deutsche Übersetzung aus. Mein Buchhändler hatte sie am heutigen Montag noch nicht, obwohl sie gestern von Volker Weidermann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung besprochen wurde. – Neulich gab es ja ein arges Lamento um Daniel Kehlmanns ebenfalls bei Rowohlt erschienenen Roman Ruhm, den Volker Hage unter Missachtung der Sperrfrist („Keine Rezensionen vor dem 16. Januar!)” im Spiegel vom 5. Januar rezensiert hatte. Bakers Buch – nicht Roman, nicht Sachbuch – ist für den 6. März angekündigt. Bis dahin werden die FAS-Leser Weidermanns nette Worte wohl hoffentlich noch nicht ganz vergessen haben.

(Doch warum schweife ich von der Kriegsschuldfrage im Allgemeinen und den Schuldigen am Zweiten Weltkrieg im Besondern zu einem dermaßen trivialen Thema wie den Sperrfristen im Buchhandel ab? Vielleicht damit ich diesen Artikel nicht nur in die „Zentrifuge” stopfen kann, sondern er auch noch leidlich in die Kategorie „Langsamkeit” passt. Denn es ist doch schließlich ein weiteres, Besorgnis erregendes Indiz für die fortschreitende Zersetzung unserer Urteilskraft, wenn der Beschluss, nach der Lektüre einer Buchempfehlung im Feuilleton unserer Tageszeitung in den nächsten Tagen eine Buchhandlung aufzusuchen und dieses Buch zu erwerben, allein deshalb oft genug verworfen wird, weil dieses Buch noch nicht erschienen ist. Das Sperrfeuer der auf uns einprasselnden Novitäten macht es uns offenbar unmöglich, eine Kaufentscheidung länger als ein, zwei Tage aufrechtzuerhalten.)

Nicholson Baker hat ein Buch geschrieben, das bei seinem Erscheinen am 11. März vorigen Jahres in den USA und in Großbritannien heftige Kontroversen auslöste. Wenn es in den nächsten Tagen auch die deutschen Leser erreicht, besteht womöglich die Gefahr, dass es Applaus von der falschen Seite bekommt. Formal wurde es schon mehrfach mit Walter Kempowskis Echolot verglichen, denn auch Menschenrauch ist eine groß angelegte Textmontage aus Originalzitaten, beginnend mit einer Bemerkung von Alfred Nobel aus dem Jahr 1892, zitiert nach den Memoiren Bertha von Suttners, und endend mit einem Tagebucheintrag des rumänischen Schriftstellers Mihail Sebastian vom 31. Dezember 1941. Im Unterschied zu Kempowski erlaubt sich Baker aber, gelegentlich sardonische Kommentare aus eigener Feder einzustreuen. Auch seine Auswahl ist nicht um ein möglichst weites Panorama bemüht, sondern auf einen Brennpunkt der Erkenntnis hin fokussiert. So meinte der Rezensent der Welt nach dem Erscheinen des Originals, Baker wolle „nicht die Bandbreite dessen vorführen, was damals geschah, sondern eine These beweisen.” (Hannes Stein: Churchill soll Hitler zum Krieg angestachelt haben; in: Welt online v. 13. März 2008.)

Von den immerhin 634 Seiten dieser Beweisführung sollte man sich übrigens nicht allzu sehr einschüchtern lassen, denn der Autor hat zwischen den einzelnen Zitaten viel Platz zum Nachdenken gelassen. Baker erklärte dies im Interview so: „Zwischen den Fragmenten gibt es viel leeren Raum auf den Buchseiten. Mit diesem Raum können Sie als Leser anstellen, was Sie wollen. Sie können Ideen hinzufügen, Sie können widersprechen, weinen oder auch Partei ergreifen. Auf jeden Fall aber werden Sie zum aktiven Teilnehmer, denn ich gebe Ihnen nicht einmal eine Einführung vor. Ich schicke Sie nur los, und dann müssen Sie sich selbst im Wust der widersprüchlichen, komplizierten Ereignisse zurechtfinden.” (Susanne Weingarten: „Dieses Gefühl der inneren Qual”; Interview mit Nicholson Baker in Boston; in: Spiegel online v. 5. Mai 2008.) – Die teils vernichtenden Kritiken aus dem englischsprachigen Raum bestreiten eben diese vorgebliche Neutralität von Bakers Textauswahl in Human Smoke. Vielleicht könnte man die weißen Flächen ja dazu nutzen, gezielt solche Zitate einzufügen, die seiner These zuwiderlaufen? Aber jetzt warte ich zunächst einmal aufs Eintreffen des Buches. – Nicholson Baker: Menschenrauch. Wie der Zweite Weltkrieg begann und die Zivilisation endete. A. d. Am. v. Sabine Hedinger und Christiane Bergfeld. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2009.

Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Krieg dem Kriege (II)

Sunday, 01. March 2009

Es ist immer der gleiche Streit. „Nie wieder Krieg!” So fordern die absoluten Pazifisten und erklären jede Art von Bewaffnung, auch für die Selbstverteidigung, zu Teufelswerk. Ihnen treten die pragmatischen Pazifisten entgegen, die dergleichen Rigorismus für passiven Selbstmord halten und die Inkonsequenz für unvermeidlich, einen inhumanen Aggressor mit Waffengewalt entwaffnen zu müssen – natürlich so human wie eben möglich.

Der Musterfall einer vermeintlich legitimen Befriedung der Welt mit kriegerischen Mitteln ist der zweite Weltkrieg. Nach dem Sieg der lauteren Westmächte über die hitlersche Barbarei suchten alle hinfort Krieg führenden Parteien, die etwas auf sich hielten, zu ihren jeweiligen Kontrahenten ein ähnlich überzeugendes moralisches Gefälle zu behaupten. Bis in die allerjüngste Gegenwart werden bewaffnete Konflikte zugleich als ideologische Medienfeldzüge ausgetragen, so wenn Palästinenser von israelischen Geschossen zerfetzte Kinder durch die Straßen von Gaza tragen und Israelis Beweise vorlegen, dass diese Kinder von der Hamas bewusst als menschliche Schutzschilde ihrer Waffenlager missbraucht und somit kaltblütig geopfert wurden.

Der Krieg der Alliierten gegen die Achsenstaaten ist dabei das unerreichte Vorbild eines über jeden Zweifel erhabenen, gerechten Krieges. Der Holocaust in all seiner nachträglich offenbar gewordenen, unvergleichlichen Infamie bringt jeden Einwand gegen die Berechtigung dieser Schlächterei zum Verstummen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Leiden der Zivilbevölkerung im Deutschen Reich unter den Flächenbombardements der Briten und Amerikaner überhaupt nur angemessen dargestellt werden durften. Dass der glorreiche Sieg der Alliierten über Hitler nur durch die Teilnahme eines Verbündeten möglich war, der diesem an Menschenverachtung und rücksichtslosem Vernichtungswillen kaum nachstand, musste zudem als leider unvermeidbarer Schönheitsfehler hingenommen werden. Man kann eben nicht alles haben, zumindest nicht auf einmal.

Als all dies noch nicht entschieden war, schrieb Klaus Mann am 15. Juli 1940 in Los Angeles: „Heute nachmittag lange Unterhaltung mit Christopher Isherwood. Er ist mir so lieb, so brüderlich vertraut, und doch bringe ich für seine neue Entwicklung kein rechtes Verständnis auf. Zusammen mit Aldous Huxley und dem Philosophen Gerald Heard – oder unter ihrem Einfluß? – gerät er immer tiefer in den Bann einer indischen Mystik, zu deren ethischen Prinzipien die unbedingte Ablehnung der Gewalt gehört: eben jener absolute Pazifismus also, gegen den Masaryk sich in seiner Debatte mit Tolstoi wendet. Nicht, als ob ich die Anwendung von Gewalt weniger verwerflich fände als irgendein Isherwood, Huxley oder Heard! Und nun gar der moderne Krieg! Wem graute nicht vor seinem mörderischen Stumpfsinn, seiner apokalyptischen Idiotie? Man muß ein hysterischer Romantiker wie Ernst Jünger sein, um an den öden Schrecken der ,Materialschlacht‘ Gefallen zu finden. Als gesitteter Mensch ist man natürlich Pazifist, was denn sonst? – Fragt sich nur, ob wir im vorigen Herbst noch die Wahl zwischen Krieg und Frieden hatten oder ob nicht damals die Entscheidung längst gefallen war. Ein Krieg, der unvermeidlich geworden ist, läßt sich nicht mehr ,ablehnen‘, sondern nur noch gewinnen. Warum wurde der Krieg unvermeidlich? Als ob wir es nicht wüßten! Weil die Demokratien dem Fascismus Vorschub leisteten, sei es aus mißverstandenem ,Pazifismus‘, sei es aus weniger vornehmen Motiven … Indem man Hitler tolerierte, finanzierte und protegierte, verscherzte man sich den Frieden. Nun fehlte nur noch, daß man ihn siegen ließe! Dann wäre der Krieg permanent. – Willst du das, Christopher Isherwood? Nein, natürlich nicht! – Und bestehst doch darauf, daß der Krieg ,das schlimmste aller Übel‘ sei? Es gibt ein schlimmeres, my dear friend. Stelle dir die ,Neue Ordnung‘ vor, die ein siegreicher Hitler etablieren würde, und du weißt, was ich meine. – Der Sieg der Demokratie aber könnte den Frieden bringen. (Ich wage nicht zu sagen: wird …)” (Klaus Mann: Der Wendepunkt. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1953, S. 431.)

Es war höchste Zeit, die Glorifizierung der alliierten Motive zu Beginn des Zweiten Weltkriegs einer kritischen Revision zu unterziehen – und sei es nur, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass auch nach gründlicher Prüfung aller Quellen kein anderer Schluss als der bisherige möglich ist, der da lautet: Großbritannien und Frankreich haben am 3. September 1939 richtig gehandelt, als sie Deutschland den Krieg erklärten. Nun hat sich ein US-amerikanischer Romancier genau an diese überfällige Aufgabe gemacht und ist zu einem überraschend anderen Ergebnis gelangt.

Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | 2 Comments »

Friday, 27. February 2009

Als eine westliche Literaturwissenschaftlerin den chinesischen Romancier Qian Zhongshu (1919-1998) besuchen wollte, riet dieser ihr am Telefon dringend davon ab, mit der Begründung, „wenn einem ein Ei geschmeckt habe, müsse man nicht unbedingt die Henne besuchen.” (Monika Motsch im Nachwort zu Qian Zhongshu: Die umzingelte Festung. A. d. Chin. v. Monika Motsch u. Jerome Shih. Insel: Frankfurt am Main, 1988; hier zit. nach Christoph Bartmann: Die Freude des begnadigten Verbrechers; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 47 v. 26. Februar 2009, S. 14.)

Dieses schlitzäugige Understatement! Diese asiatische Bescheidenheit! Bewundernswert. Und dabei sehr geschäftstüchtig, denn kein Werbetext für das Buch und keine Rezension kommt ohne die Anekdote mit dem Henne-Ei-Autor-Buch-Vergleich aus.

Aber was will uns Qian Zhongshu hier weismachen? Dass die „Geschmacksvielfalt” von Romanen ähnlich begrenzt ist wie die von Eiern, nämlich auf die zwei Geschmacksrichtungen „wohlschmeckend” und „nicht wohlschmeckend”? Nun gut, es gibt verschiedene Arten, Eier zuzubereiten. Aber wenn mir ein mit ungewöhnlichem Geschick besonders appetitlich zubereitetes Ei gut schmecken würde, dann käme ich nicht auf die Idee, die Henne kennenlernen zu wollen, sondern wenn schon dann den Koch.

Ein Ei gleicht dem anderen, die Ähnlichkeit von Eiern ist nicht umsonst sprichwörtlich. Aber niemandem fiele wohl ein, von zwei Romanen, egal welchen, zu sagen, dass sie sich glichen wie ein Ei dem anderen.

Der Autor wollte keine Auskunft über sich geben. Das kann viele Gründe gehabt haben und ist wahrlich kein Einzelfall. Autoren, die zu wenig von sich preisgeben, sind mir aber allemal lieber als solche, die es damit übertreiben. Auch wenn das Gleichnis vom Ei und der Henne etwas schief hängt, ist mir solche Zurückhaltung unbedingt sympathischer als der abgestandene Bericht vom Unterwegssein eines eitlen und selbstgerechten Deutschen von Deutschland nach Deutschland. Insofern wäre Qian Zhongshu der Literaturnobelpreis des Jahres 1999 zu gönnen gewesen. Den hat wohl nur deshalb ein anderer erhalten, weil der Chinese im Jahr zuvor verstarb.

Posted in Unica, Würfelwürfe | Comments Off on Henne oder Ei

Thursday, 26. February 2009

Unsere Vorfahren im Jungpaläolithikum, also etwa um 35.000 bis 10.000 v. Chr., fertigten säuberlich gemeißelte Messer [s. Titelbild], die bis zu 26 Zentimeter lang, aber nur einen Zentimeter dick sind und sich mit den modernsten industriellen Verfahren nicht nachbilden lassen. (Marvin Harris: Kannibalen und Könige. Aufstieg und Niedergang der Menschheitskulturen. A. d. Am. v. Volker Bradke u. a. Frankfurt am Main: Umschau Verlag, 1978, S. 19 f.)

Unsere Fortschrittsvergötzung täuscht uns darüber hinweg, dass jede unserer Errungenschaften mit einem Verlust erkauft wird. Was wir verlernt und vergessen haben, wissen wir naturgemäß nicht mehr, spüren wir nicht, entbehren wir nicht. Darum wähnen wir uns jederzeit „auf der Höhe” unseres Könnens. Wie naiv!

Und dabei sind die verlorenen Künste, die durch solche steinernen Zeugen ahnbar gemacht werden, ja nur ein Kinkerlitzchen vom verschollenen Großen und Ganzen. Welche Gesten mögen spurlos verschwunden sein in den vergangenen dreißig Jahrtausenden, welche Gefühle, welche Fertigkeiten des Verstehens und Genießens?

Auch eine Stradivari oder Guarneri können wir nicht mehr bauen. Die Handwerkskunst ihrer Herstellung ist gerade einmal 300 Jahre alt und dennoch längst schon ausgestorben. Nie wieder erreicht ein Jongleur die Geschicklichkeit des legendären Enrico Rastelli (1896-1931), der ein Dutzend Bälle gleichzeitig auf verschiedenen Stellen seines Körpers balancierte, sie die Plätze tauschen ließ, dabei Pirouetten und Überschläge vollführte, vom Kopfstand in den einarmigen Handstand wechselte – und all dies ohne jede Verkrampfung, mit unendlicher Leichtigkeit und Grazilität.

Auch die Kunst des Gedankenlesens ist vom Aussterben bedroht, wie das Heilen durch Handauflegen und das Übermitteln von Nachrichten mittels Morseapparat.

Posted in Unica, Würfelwürfe | 4 Comments »

Monday, 23. February 2009

Neulich sah ich wieder mal Buster Keatons Kurzfilm One Week von 1920. Mir fällt zu dem Häuschen, das der handwerklich unbegabte Bräutigam seiner Braut errichtet, stets das Oxymoron vom “genialen Dilettanten” ein.

Komischer Zufall, dass 1981 beim Festival Genialer Dilletanten im Berliner Tempodrom auch Blixa Bargeld und seine Einstürzenden Neubauten auftraten, die sich seit dem Einsturz der Kongresshalle so nannten.

Dieses Gebäude hieß bekanntlich im Volksmund “Schwangere Auster”. Am Tag, als ich zum ersten Mal Vater geworden war, verließ ich den Kreißsaal und kaufte eine Zeitung. Auf der Titelseite wurde der Einsturz der “Schwangeren Auster” gemeldet.

Franz Schuh stellt die unfreiwillige Komik des Ungeschickten in den schiefen Rahmen eines Lobs der Nutzlosigkeit: “In einem Film baut Buster Keaton ein Haus für sich und die frisch Angetraute. Die Komik beim Hausbauen mag daran erinnern, daß es nicht immer leicht ist, ein Heim zu errichten, in dem man – auf der Grundlage des einander gegebenen Ja-Wortes – bis auf weiteres geborgen west. Man macht einen Plan, und für den Zuschauer ist es lustig, wenn er auf spektakuläre Art nicht funktioniert – auch weil in Keatons Film ein Feind dazwischengefunkt hat. Der Feind trägt den schönen Namen: Rivale. Der Rivale hat die Bestandteile des Hauses umnumeriert – Keaton wird zum freien Architekten jenseits seiner eigenen Pläne. Er baut ein in alle Richtungen hin windschiefes Haus.” (Franz Schuh: Schwere Vorwürfe, schmutzige Wäsche. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2006, S. 85.)

Mein Weblog ist auch ohne dazwischenfunkende, umnummerierende Rivalen durcheinander, windschief, schwanger. Ob’s dilettantisch ist? Ob’s genial ist? Ich selbst wohne ganz gemütlich drin, bald schon ein Jahr. Wenn Gäste kommen, zeige ich auf das Schild neben der Haustür: “Betreten auf eigene Gefahr!”

Posted in Nonsens, Würfelwürfe | Comments Off on Windschief

Monday, 16. February 2009

Das war der Teufel. Morgen geht’s weiter in alter Frische.

Posted in Würfelwürfe | 4 Comments »

Sunday, 15. February 2009

Heute keine Christ-Birne wegen teuflischer Zahnschmerzen.

[Titelbild von Wilhelm Busch aus: Der hohle Zahn.]

Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »

Tuesday, 10. February 2009

[Wahnsitz von April 1988 bis September 1991.]

Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (VIII)

Monday, 09. February 2009

[Wahnsitz von Mai 1984 bis März 1988.]

Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (VII)

Sunday, 08. February 2009

[Wahnsitz von Januar 1980 bis April 1984.]

Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (VI)

Thursday, 05. February 2009

[Wahnsitz von Juli 1977 bis August 1978.]

Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (IV)

Wednesday, 04. February 2009

[Wahnsitz von Oktober 1975 bis Juli 1977.]

Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (III)

Wednesday, 04. February 2009

[Wahnsitz von Dezember 1956 bis Mitte Oktober 1975.]

Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (II)

Wednesday, 04. February 2009

[Wahnsitz von Juli bis Dezember 1956.]

Posted in Snapshot, Würfelwürfe | Comments Off on Wohnsinn (I)

Monday, 02. February 2009

Was bleibt, nachdem nun diese 77 Jahre und 35 Tage gezählt sind? Ein Rechteck von 54 Quadratzentimetern, den einen Millimeter breiten schwarzen Rand mitgerechnet. Darin, rechtsbündig über dem Namen des Verstorbenen, seinen Lebensdaten und den Namen seiner engsten Angehörigen sowie dem Termin und Ort der Beerdigung, ein vieldeutiger Satz nach Michel de Montaigne: „Die Natur versteht ihre Sache besser als wir.”

Was noch? Bei einem seiner – nicht allzu zahlreichen – Leser wie mir: das Bedauern, dass hier wieder einmal jemand aus dem mächtigen Schatten eines Verwandten nie hat heraustreten können. Diesmal war’s der große Bruder, der wie zum Hohn seine Größe gleich mit im Namen führte. Und immer muss da ja im Hinterkopf der schmachvolle Verdacht schwelen, dass der geringere Erfolg sich teilweise auch noch von der strahlenden Prominenz des Namens herleitet, die der Bruder ihm verschafft hat. Gar Fälle von Verwechslung sind einzukalkulieren!

Aber dann bleiben vorzüglich seine Übersetzungen aus dem Englischen, insbesondere der Carroll’schen Alice-Romane, und hier wiederum an erster Stelle seine geniale deutsche Übertragung des Jabberwocky, den er Zipferlake nannte. Darauf muss man erst mal kommen!

Und schließlich bleibt sein letztes Buch, Was ist Was, das ich mir bei seinem ersten Erscheinen 1987 in der „Anderen Bibliothek” von Franz Greno in Nördlingen ausnahmsweise in der schon fast dekadent auf bibliophil getrimmten Vorzugsausgabe gegönnt habe: „Das Handbütten à Fleur mit eingeschöpften Blüten und Blättern der Auvergne lieferte Richard de Bas in Ambert d’Auvergne.” [s. Titelbild]

Und darin klingen jetzt die letzten Zeilen (S. 602) wie ein Epitaph (auf das Buch? oder die Menschennatur? oder auf sich selbst als Autor?): „Und noch nicht genug: denn jeder von uns hat ein solches kleines Buch in dem großen, ob geschrieben oder nicht, und jeder ein anderes – aber ein Buch jedesmal, und immer sagt es dasselbe: die Welt kann zu allem werden, was von ihr gewollt wird, wir müssen uns nur weitererfinden, erst so endlich bekommt das Schöne sein Recht übers Wahre, amen, das ist der Schluß, jetzt bin ich fertig.” (Und dann folgen doch noch zwei Wörter, die ich aber verschweige.)

Posted in Jabberwocky, Memento, Würfelwürfe | 3 Comments »

Saturday, 31. January 2009

Heute, am Monatsletzten, beende ich die Bettlektüre eines Buches, die ich am Neujahrstag begonnen habe: Uwe Tellkamps Der Turm (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2008). Der Roman bringt es auf knapp tausend Seiten und ist insofern eigentlich als literarisches Betthupferl aufgrund rein orthopädischer Bedenken eher ungeeignet. Dass ich dennoch vorm Einschlafen im Tagesdurchschnitt rund dreißig Seiten „geschafft” habe, obwohl mir gelegentlich ein bleiernes Gefühl in die Arme schlich, spricht immerhin für den Unterhaltungswert dieses, um die Verlagswerbung zu zitieren, „monumentalen Panoramas der untergehenden DDR”.

Die Kritik war sich einig, dass der Bachmann-Preisträger des Jahres 2004 damit wenn nicht sein Meisterwerk, so doch sein respektables Gesellenstück abgeliefert hat. Sie hat aber nach meinem Urteil nicht deutlich genug gemacht, dass Tellkamp mit diesem opulenten Buch den Versuch gewagt hat, die ehrwürdige Tradition des bürgerlichen Familienromans à la Buddenbrooks und die seit James Joyce florierende Erzähltechnik der Montage gänzlich disparater Stilmittel zum stimmigen Bild eines untergegangenen realsozialistischen Deutschen Reichs zu legieren. (Sabine Franke zählt in ihrer Rezension für die Frankfurter Rundschau „Briefe, Träume, Rückblenden, Fakten und konventionelle Erzählpassagen” auf; dabei sind es doch noch weitaus mehr.) Und diese vom vergleichsweise hohen Rang des Romans faszinierte Kritik vergisst leider zu erwähnen, dass der ebenso fleißige wie belesene Autor sich bei diesem Spagat letztlich die Beine ausreißt.

Dass Der Turm zudem noch als ein Schlüsselroman daherkommt, nimmt mich eher gegen ihn ein – denn neben meiner täglichen Pynchon-Lektüre möchte ich zu nachtschlafender Zeit eigentlich nicht mehr den Rechner anschmeißen, um dahinterzukommen, dass sich hinter Baron Arbogast kein Geringerer als Manfred von Ardenne verbirgt, Jochen und Philipp Londoner Vater und Sohn Kuczynski zum Vorbild haben und mit dem RA Sperber des Romans nur der mittlerweile verstorbene Manfred Vogel gemeint sein kann, der im Agentenschacher des Kalten Krieges eine unvergesslich-zwielichtige Rolle spielte.

Tellkamps mit langem Atem geschriebenes magnum opus ist, bei allen Einwänden gegen seine möglicherweise anbiedernde, effekthascherische Schreibe, nur selten langatmig. Ich bin immerhin gespannt, ob dieses bemerkenswerte Talent sich noch zu einem opus summum aufschwingen wird; hoffentlich ganz anders als Thomas Mann mit seiner Joseph-Tetralogie, die im bitteren Geschehen der fernen Völkerschlacht – meine Heimatstadt Essen wurde dem Erdboden gleichgemacht – keine andere Heimstatt finden konnte als in den Geborgenheiten schimmelnder Traditionen. Während dies geschah, löffelte der geistheilige Thomas Mann zitronensaftgewürzte Austern in seiner Villa in Pacific Palisades.

Auch wir intellektuellen Überflieger – wie Goebbels sagte: die „Intelligenzbestien” – müssen uns doch nicht bis zum Jüngsten Gericht gedulden, an dem wir das Scherbengericht zusammentragen. Da warten wir stattdessen lieber auf eine Erleuchtung, die sich von Traditionen gleich welcher Art freigemacht hat – noch im Diesseits.

Posted in Babel, Würfelwürfe | 7 Comments »

Friday, 30. January 2009

Meinem ersten „Einschwörer” begegnete ich, heute auf den Tag genau, vor 45 Jahren. Er hieß Henning H. und war mein Klassenkamerad und Sitznachbar auf der Albert-Schweitzer-Volksschule – so hießen die Grundschulen damals noch – in Essen-Rüttenscheid. Henning war in Sorge, dass ich eine seiner Missetaten unserem Lehrer, Herrn Brandstetter, petzen könnte. Ich beteuerte meine Loyalität und Verschwiegenheit, denn Henning war stärker als ich. „Schwör!” – so lautete sein erbarmungsloses Kommando. Ich hob Daumen, Zeige- und Mittelfinger: „Ich schwör!” – „Du musst dran lecken, sonst gilt es nicht.” So verlief meine Einweisung in den Ritus der Schwörerei, der mir ahnungslosem Tropf, von Haus aus ein atheistisches Kind, zuvor nahezu völlig fremd gewesen war. (Den Trick, beim Schwur Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand hinterm Rücken zu kreuzen, was den Schwur ungültig macht – den kannte ich damals auch noch nicht.)

Seither bin ich nicht mehr in die Verlegenheit gekommen, meine Schwurfinger mit Speichel zu benetzen. Ich entging dem Fahneneid der Bundeswehr als fußkranker, zum Dienst an der Waffe untauglicher Schwerbehinderter und dem Beamteneid durch Tätigkeiten in der freien Wirtschaft. Lediglich vorm Standesamt hatte ich ein Treuegelöbnis zu leisten, „in guten und in schlechten Tagen”, aber dazu war nicht erforderlich, die rechte Hand zu heben. Mir scheint diese Schwörerei noch immer ein sehr zweifelhaftes Brauchtum zu sein, als stünde jedes üblicherweise ohne diese Geste gegebene Wort unterm Anfangsverdacht der Lüge – und würde erst durch den Eid in den Adelsstand heiliger Wahrheit erhoben. Leckt mich!

Und jetzt, da seit ein paar Monaten die globale Hütte brennt, sehe ich mich umstellt von Einschwörern verschiedenster Provenienz, die mich – ganz ähnlich wie Henning H. auf dem Schulhof vor 45 Jahren – dazu auffordern, die Finger zum heiligen Eid zu erheben, beleckt oder unbeleckt. Unsere Kanzlerin Angela Merkel will mich auf eine harte Konjunktur-Kur einschwören, nachdem sie eine Woche zuvor ihre hessischen Parteigenossen bereits auf den Wahlkampf eingeschworen hat. Na, ich bin ja glücklicherweise kein Hesse – und auch kein Franzose, sonst hätte mich Sarkozys Einschwörerei schon im Sommer 2007 in Rage gebracht. Fairness? Dafür bin ich immer zu haben. Aber wenn ein Mann wie der britische Premierminister Gordon Brown sie von seinen Untertanen per Eid fordert, balle ich dennoch aus Solidarität die Faust in der Tasche. Und auch sein Widersacher David Cameron kann mich nicht zum kontinentalen Mit-Schwur verleiten, wenn er seine Landsleute auf harte Zeiten einschwört.

Gibt’s die Schwörerei eigentlich auch bei den Juden? Offenbar schon, wenn man den doch so schwurerprobten Schweizern glauben darf. Und neuerdings haben wir noch einen weiteren Einschwörer zu ertragen, den Hoffnungsträger unserer hoffnungslos verrotteten Spezies, der man nicht viel mehr noch zu wünschen vermag, als dass sie ihren Abgang vom Globus mit möglichst geringen Folgeschäden für dessen restliche Biosphäre bewerkstelligt: Barack Obama. Seinen Eid hat der neue Präsident der USA zwar im ersten Anlauf nicht hingekriegt, und beim zweiten Versuch war die gelbe Lincoln-Bibel leider schon auf Reisen – aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an.

Insofern ist die Finanzkrise, die zu Produktionsrückgang, zum Beispiel in der Autoindustrie, und damit zu gedrosseltem CO2-Ausstoß führt, eigentlich doch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und die Billionen-Verschuldung der Staaten zur Rettung der Not leidenden Banken, die künftige Generationen zurückzahlen sollen, muss uns auch kein Kopfzerbrechen bereiten, wenn es solche Generationen gar nicht mehr gibt. Angesichts solcher Zukunftsperspektiven sind mir der Zusammenbruch des Kapitalismus und die Sorgen der Anleger jedenfalls herzlich egal – ich schwör!

Posted in Oikos, Würfelwürfe | 3 Comments »

Thursday, 29. January 2009

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die katholischen Messen in lateinischer Sprache zelebriert. Die Gemeinde plapperte ein unverständliches Kauderwelsch nach, ritualisierte Formeln einer längst ausgestorbenen Sprache, die ihr wie die Zaubersprüche animistischer Religionen vorgekommen sein mögen – und sie vielleicht gerade deshalb beeindruckten. Dann sprang Martin Luthers für seine Zeit revolutionärer Gedanke, dass das gemeine Volk verstehen solle, was es zu glauben genötigt werde, wenngleich mit mehr als vierhundert Jahren Verspätung, von Wittenberg nach Rom über. Das von Papst Johannes XXIII. einberufene Zweite Vatikanische Konzil leitete eine Liturgiereform ein, die unter seinem Nachfolger Paul VI. zum Abschluss kam und die Einführung der Volkssprachen in den katholischen Gottesdienst ausdrücklich billigte.

Gegen diesen Bruch mit altehrwürdigen Traditionen begehrte der französische Erzbischof Marcel Lefebvre (1905-1991) auf, der die Ansicht vertrat, Paul VI. habe mit seinen „katastrophalen Neuerungen” der katholischen Kirche mehr Schaden zugefügt als die Französische Revolution. Er verweigerte dem Stellvertreter Christi auf Erden im Vatikan seinen Gehorsam, wurde von Paul VI. suspendiert und schließlich gar von Johannes Paul II. exkommuniziert, nachdem er gegen die ausdrückliche Weisung des polnischen Papstes am 30. Juni 1988 an vier seiner treuen Jünger – Bernard Tissier de Mallerais, Alfonso de Galarreta, Bernard Fellay und Richard Williamson – die Bischofsweihe vollzogen hatte.

Gut zwanzig Jahre später hat nun die Verständlichmachung der katholischen Glaubensinhalte Früchte getragen, die dem aktuellen Nachfolger auf dem Stuhl Petri, dem jetzt amtierenden Papst Benedikt XVI., vulgo Joseph Alois Ratzinger, nicht gefallen wollen. Ihm laufen in seinem Heimatland Deutschland und auch anderswo die Schäfchen von der Weide, weshalb er vor zwei Jahren zunächst die nach altem Römischen Ritus übliche „Tridentinische Messe” wieder erlaubte – und zudem vor ein paar Tagen die Exkommunikation der vier von Lefebvre geweihten Bischöfe aufhob. Dabei ist ihm allerdings ein kleiner Schönheitsfehler unterlaufen, denn einer dieser Herren, Richard Williamson, erwies sich bei näherer Betrachtung als „persona non grata”, gar als Obergangster vor jedem christlichen und weltlichen Richterstuhl: als Holocaust-Leugner und verbohrter Antisemit. (Was dieser offenbar völlig durchgeknallte Bischof sonst noch von sich gegeben hat, harrt noch der Entdeckung durch die hoffentlich um Aufklärung bemühten laizistischen Medien einer freien Welt. So vertrat Williamson etwa 2001 die Ansicht, dass Mädchen und Frauen nicht an Universitäten studieren sollten, und reihte sich in die paranoide Gemeinschaft jener Verschwörungstheoretiker ein, die ernsthaft glauben, 9/11 sei von der amerikanischen Regierung unter George W. Bush initiiert worden.)

Die Flurschäden, die der jetzt amtierende Papst alle paar Monate anrichtet, sind beträchtlich. Die Aussöhnung der Christen mit dem Judentum, so heißt es allenthalben, sei um hundert Jahre zurückgeworfen, die fleißigen Bemühungen seiner Vorgänger um eine Verständigung zwischen diesen beiden Weltreligionen habe Benedikt XVI. mit seiner unbedachten Rehabilitation eines offenkundig Verrückten zunichte gemacht.

Als hätte die Menschheit nicht andere Sorgen! Noch immer klebt ihr der Dreck am Schuh, in den sie vor Jahrtausenden getreten ist, da sie es noch nicht besser wissen konnte: dass nämlich kein jenseitiger Gott ist und keine ebenso finstere wie heiße Hölle droht als allein die auf Erden, in unserem zeitlich begrenzten Diesseits. – „Der Atheismus beruht auf der Erklärung der Menschenrechte. Die Staaten, die sich seither zu diesem offiziellen [?] Atheismus bekennen, befinden sich in einem Zustand dauernder Todsünde.” Diese Sätze stammen wohlgemerkt nicht von dem aktuell zum Stein des Anstoßes gewordenen Bischof Williamson, wohnhaft im argentinischen La Reja, sondern aus einer der letzten Predigten seines Lehrmeisters, des Erzbischofs Lefebvre, gehalten am 1. November 1990 in Ecône im Schweizer Kanton Wallis. (Ist es bloß ein dummer Zufall, dass Lefebvre die argentinische Militärjunta, wie übrigens auch das faschistische Regime in Chile unter Augusto Pinochet, als vorbildliche Regierung gepriesen hat?) – Ich bekenne mich zu den Menschenrechten – und nehme dafür den „Zustand dauernder Todsünde” gern in Kauf.

[Titelbild: Por una navaja von Francisco de Goya, aus seinen Desastres de la Guerra (1810-1814).]

Posted in Godzilla, Würfelwürfe | 5 Comments »

Wednesday, 28. January 2009

Hans Siemsen, der in seinem Reisebericht aus dem Sowjetstaat mit mildem Spott anmerkt, dass der Taylorismus und die Ford’sche Fließbandproduktion, nach dem allbeherrschenden Prinzip „Tempotempo!”, im Kommunismus keineswegs abgeschafft sind, sondern durch die gnadenlosen Vorgaben des ersten Fünf-Jahres-Planes eher noch eine Verschärfung erfahren haben, relativiert diese Diagnose an anderer Stelle durch seine Beobachtung, dass jeder russische Industriearbeiter in einer deutschen Fabrik unweigerlich auffallen würde: „Vor allem durch Langsamkeit.” (Rußland – ja und nein. Berlin: Ernst Rowohlt Verlag, 1931, S. 164.) Gegen das Phlegma der russischen Volksseele kehrt offenbar selbst Stalins „harter Besen” vergebens.

Und in den klimatisch milderen Regionen, am Asowschen und Schwarzen Meer, registriert er gar mit erkennbarem Wohlbehagen eine „Kultur der Langsamkeit”, die ihn fast an mediterrane Lässigkeit erinnert: „Vom Balkon des Hotels [in Rostow am Don] sehen wir hinunter auf die Straße. Es ist Ende September [1930]. Ein schöner, warmer Abend, wie in Berlin ein Sommerabend. In Moskau hatten wir schon gefroren. In Moskau habe ich nie einen Menschen ,spazieren gehen‘ sehen, alle waren immer so ernsthaft eilig. In Rostow ,flaniert‘ man. Liebespaare flirten langsam die Schaufenster entlang. Es gibt Läden mit Wein und Obst und schrecklichen Nippsachen. Die ganze Straße ist voll von Menschen, die, da es Abend ist, spazieren gehen. – Die ausländischen Journalisten auf dem Balkon sind ganz erstaunt. Sie kommen aus Moskau. Sie haben sowas noch gar nicht gesehen in Rußland. ,Das ist ja wie in Paris!‘, sagt einer zum andern. Der weiß es besser. ,Wie in Marseille!‘ sagt er. Und ein Dritter weiß es am besten: ,Ein Arbeiterviertel in Paris oder Marseille.‘ Aber alle sind sich darin einig, daß Rostow ganz was anderes ist als Moskau, hübscher, leichter, nicht so ernsthaft und streng. Verwegene sprechen von ,Eleganz‘. ,Sehen sie bloß! Da geht einer mit einem weißen Leinenanzug und einer knallbunten Krawatte.‘” (Ebd., S. 190.)

Müsste uns nicht längst schon die traurige Erkenntnis dämmern, dass die drei großen Ideale der Französischen Revolution – „Liberté, égalité, fraternité” – von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, weil sie die naturgegebenen klimatischen Unterschiede zwischen den Weltregionen nicht in Rechnung stellten? Sind nicht alle hehren Versöhnungswünsche, von Christus bis zum jüngsten Shootingstar eines trotzigen Optimismus, Barack Obama, allein schon deshalb ins Leere gesprochen, weil es etwa in Sibirien unerträglich kalt und in weiten Teilen Afrikas unerträglich heiß ist? Die Staatsgrenzen, machen wir uns nichts vor, sind doch bei aller vorgeblichen Globalisierung vor allem Abwehrzäune der klimatisch bessergestellten Bevölkerungen, die ihr natürliches Privileg nicht mit den hungernden, frierenden und dürstenden Artgenossen teilen wollen.

Als komplizierende Faktoren kommen noch hinzu die ungleiche, gänzlich „ungerechte” Verteilung der Bodenschätze, die unabsehbaren Folgen des Klimawandels und das nach wie vor exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung. Schlechte Aussichten für Homo sapiens.

Flanieren wir Happy Few doch ganz gelassen dem Untergang entgegen! Eile ist nicht geboten. Wir kommen schon noch früh genug ans Ziel.

Posted in Flanerie, Langsamkeit, Siemsen, Würfelwürfe | 2 Comments »

Tuesday, 27. January 2009

Die große Zeit des Varietés wird Ende dieses Monats wohl endgültig zu Grabe getragen, wenn im „neuen” Wintergarten in der Potsdamer Straße in Berlin der letzte Vorhang fällt. Schaut man zurück, so war die Renaissance der Varieté-Theater seit den 1980er-Jahren wohl nicht viel mehr als das letzte Aufflackern eines in der ersten Jahrhunderthälfte so überaus erfolgreichen Unterhaltungsangebots in den Großstädten der westlichen Welt. Nostalgie und das atemberaubende Erlebnis unmittelbarer Erfahrung artistischer Glanzleistungen allein erweisen sich spätestens angesichts der aktuellen Weltfinanzkrise für das zahlende Publikum der bürgerlichen Mittelschicht als zu schwache Motive, sich für einen Abend im Varieté aus dem Fernsehsessel hochzuschwingen.