Author Archive

Saturday, 06. August 2011

Heute auf den Tag genau vor zwanzig Jahren wurde das Netz ausgeworfen, das mittlerweile anderthalb Milliarden Menschen per Personalcomputer miteinander verbindet. Ursprünglich sollte es nicht Netz (engl. web), sondern Geflecht oder Gitter heißen (engl. mesh), doch weil dieser Name leicht mit dem Wort für Unordnung (engl. mess) verwechselt werden kann, kam man davon wieder ab. Dabei ist es doch gar nicht so verkehrt, das World Wide Web mit Unordnung und Chaos in Verbindung zu bringen, wenn man die ungeheuren Datenvorräte als Ganzes betrachtet, die dort zur Verfügung gestellt werden.

Heute auf den Tag genau vor 66 Jahren ereignete sich eine menschgemachte Katastrophe, die mindestens ebenso folgenreich für unsere Zukunft war wie die Erfindung von Tim Berners-Lee, der mit seinem Hypertext-System das WWW ermöglichte. Auf die japanische Hafenstadt Hiroshima fiel die erste Atombombe. Sie tötete auf einen Schlag annähernd 80.000 Menschen; fast die gleiche Zahl starb, teils noch Jahrzehnte später, an den Folgen radioaktiver Verstrahlung. Der Einsatz von Little Boy, wie die Bombe euphemistisch genannt wurde, beendete den Zweiten Weltkrieg und eröffnete ein Jahrzehnte währendes Wettrüsten zwischen den Weltmächten USA und UdSSR.

Diese kalendarische Koinzidenz ist natürlich reiner Zufall. Naiv muss man jeden nennen, der daraus eine Bedeutung ableiten oder gar einen „geheimen Zusammenhang“ herstellen wollte!

Nun haben wir Menschen es uns seit Einführung des Kalenders zur Gewohnheit gemacht, Jahrestage zu begehen, an denen sich das Datum eines uns bedeutsam erscheinenden Ereignisses wiederholt, wie etwa unser Geburtstag oder die religiösen Festtage, der Jahreswechsel oder die Sommer- und Wintersonnenwende. Handelt es sich um ein erfreuliches Ereignis, wird ein solches Jubiläum üblicherweise mit einem Fest begangen. Haben wir hingegen einer finsteren Schandtat zu gedenken, wie an Karfreitag oder am heutigen Hiroshimatag, so scheinen uns innere Einkehr, Schweigen und der Verzicht auf Geschäftigkeit und Unterhaltung angemessene Formen der Erinnerung zu sein. An den Atombombenabwurf auf Hiroshima erinnerte die Süddeutsche heute nicht. Es ist ja heuer auch kein „runder“ Jahrestag zu betrauern. An die heimliche Großtat im Europäischen Forschungszentrum CERN erinnert sich dort Patrick Illinger, der als einer von rund achttausend Wissenschaftlern damals hautnah dabei war – und trotzdem wie alle anderen Zeitzeugen nicht bemerkte, welch folgenreicher Durchbruch dem damals 36-jährigen Physiker und Informatiker an diesem Tag gelungen war.

Ich profitiere, indem ich dies schreibe, ob ich will oder nicht, von beiden Innovationen. Die elektrische Energie, die es ermöglicht, kommt zu einem guten Teil aus Kernkraftwerken, deren Entwicklung ja erst als eine Art friedlicher Ableger der Atombombe möglich wurde. Und dass ich meinen Text veröffentlichen kann, erlaubt jenes weltweite Geflecht, dessen Struktur Tim Berners-Lee vor zwanzig Jahren seinen Kollegen zur Verfügung stellte. Die erste Erfindung begann mit einem großen Knall, die zweite geräuschlos und unauffällig. Von beiden ist noch nicht erwiesen, ob sie uns mehr Schaden oder Nutzen bringen. Nur eines steht fest: Wir werden sie nicht mehr los.

Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Koinzidenz

Monday, 01. August 2011

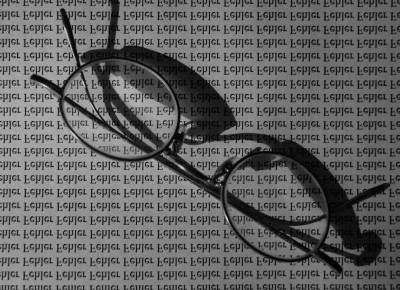

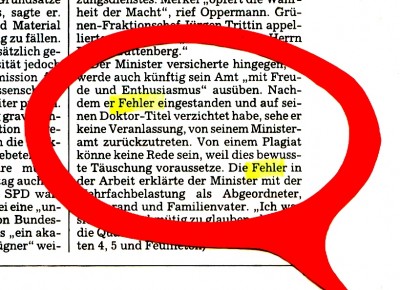

Wo ein Fortschritt ist, da lauern stets auch neue Gefahren. Wer geglaubt hat, dass durch Textverarbeitungsprogramme und die dort eingesetzten Prüfroutinen alle Schreibfehler bald der Vergangenheit angehören würden, der musste erfahren, dass davon längst noch keine Rede sein kann. Zwar spürt die automatische Fehlersuche falsch geschriebene Wörter auf, zum Beispiel bei einem „Bucshtabenderher“. Aber schon wenn man sich bei „versehen“ vertippt und „vergehen“ schreibt, entgeht dem Programm dieses Versehen, denn das Wort ist an sich kein falsches, sondern nur im Zusammenhang deplatziert.

Bei manchem Laienschreiber hat nun das grenzenlose Vertrauen ins Korrekturprogramm dazu geführt, dass er im Zweifelsfall nicht mehr nachschlägt, nicht einmal mehr nachdenkt, sondern die erstbeste Variante in die Tasten hackt, darauf vertrauend, dass sein nur vermeintlich allwissender Spürhund schon anschlagen wird, wenn sein Herrchen irgendwo falschlag. Schlimmer noch! Die gute alte Übung, grundsätzlich jeden fertigen Text erst einmal aufmerksam und gründlich durchzulesen, bevor man ihn aus der Hand gibt oder gar veröffentlicht, gilt den meisten Schreibern mittlerweile als unnötige Zeitverschwendung.

So hat die neue Technik in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwar dafür gesorgt, dass mancherlei Fehlschreibungen in Texten rasend schnell und mühelos aufgespürt und berichtigt werden können. Gleichzeitig sind aber neue Fehlertypen entstanden, nämlich durch das Schreiben per PC. Einen sehr verbreiteten Typ stelle ich hier an einem schönen Beispiel vor. Ulrike Putz vom Spiegel berichtet heute über Morde an iranischen Atomphysikern: „Nach westlicher Einschätzung gehörte Mohammadi Teil zur Elite der iranischen Nuklearforscher.“ (Israels mörderische Sabotage-Strategie; in: SpOn v. 1. August 2011.)

Das Wort „Teil“ ist überflüssig. Wie kam es hierher? Offensichtlich sollte der Satz ursprünglich lauten: „Nach westlicher Einschätzung war Mohammadi Teil der Elite der iranischen Nuklearforscher.“ Vermutlich missfiel der Autorin das doppelte „der“ („… Teil der Elite der …“). Außerdem ist es selten passend, einen Menschen als Teil von etwas zu bezeichnen. (Mein Großonkel war als Akrobat mal Teil einer menschlichen Pyramide; das ginge allenfalls noch.) Also beschloss sie, den Satz umzuformulieren. Sie setzte ein neues Verb – „gehörte“ – an die Stelle von „war“, indem sie „war“ markierte und mit „gehörte“ überschrieb. Dann markierte sie „von“ und überschrieb es mit „zur“. Dabei übersah sie aber, dass auch „Teil“ hätte eliminiert werden müssen, und so entging diese Altlast der Entsorgung. Damit war ein Fehler entstanden, den nun keine gängige Rechtschreibprüfung mehr aufspüren kann.

Einerseits sind diese neuen Fehler, die mir gerade in Magazin- und Zeitungstexten dauernd begegnen, für uns Leser nervend, weil sie den Lesefluss unterbrechen und das inhaltliche Verständnis bremsen. Andererseits ergibt sich aus Fehlern wie diesem eine reizvolle Denksportaufgabe, wenn man den Ehrgeiz hat, ihre Entstehung zu rekonstruieren. So können selbst neuen Risiken des Fortschritts wieder einen Wert mit sich bringen – und sei ’s bloß der Unterhaltungswert.

[Nachbemerkung: Zur Ehrenrettung des Spiegel darf hier angemerkt werden, dass der Fehler bereits wenige Stunden nach der ersten Veröffentlichung des Beitrags bei SpOn berichtigt war: Das überzählige „Teil“ wurde entsorgt.]

Posted in Babel, Würfelwürfe | 1 Comment »

Friday, 29. July 2011

Manche Menschen sind befremdet über die an Schamlosigkeit grenzende Bereitschaft vieler Blogger, ihr Privatestes öffentlich zu machen, ihr Innerstes nach außen zu kehren. Sie unterstellen ihnen Narzissmus, Starallüren oder mindestens eine egomanische Weltsicht. Gleichzeitig wundern sie sich über die Arglosigkeit, mit welcher diese eitlen Menschen sich vor aller Welt offenbaren, wo man doch heute vielmehr auf der Hut sein sollte, dass man nicht von Marktforschern, Staatsbeamten, Arbeitgebern oder dem Nachbarn um die Ecke virtuell ausspioniert wird; und zwar selbst dann, wenn man sich bemüht, die Schotten dicht zu halten und so wenig wie möglich von sich preiszugeben. Die an Exhibitionismus grenzende Selbstpreisgabe der Blogger scheint in einem schwer verständlichen Widerspruch zu stehen zu den Warnrufen der Datenschützer. (Hagen Rether hat vor Jahren schon diesen Widerspruch unterhaltsam auf die Bühne gebracht.)

Thomas Assheuer erinnerte jüngst in der ZEIT an eine Prophezeihung des Futurologen und Kommunikations-Theoretikers Marshall McLuhan, der genau diese Paradoxie prophezeit hat. Den Einfall der Medienöffentlichkeit ins Wohnzimmer, die sich in den 1950er-Jahren vollzog, würden die Menschen bald einmal damit beantworten, dass sie sich selbst veröffentlichten. Sie würden dann sein wie Reptilien, die sich auf links drehen, den Panzer nach innen wenden, während die seelischen Weichteile nach außen gekehrt würden. Assheuer erkennt in unserer heutigen Medienwirklichkeit das Eintreffen dieser Vorhersage, wenn „der Handybenutzer von heute […] einen voll besetzten Bus ungefragt über seinen Liebeskummer unterrichtet.“ (Thomas Assheuer: Der Magier; in: Die ZEIT Nr. 30 v. 21. Juli 2011.)

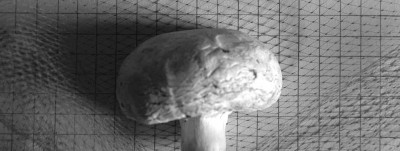

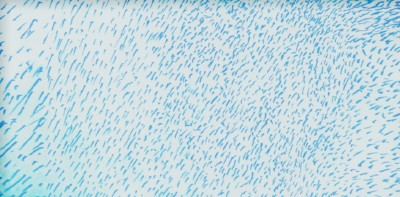

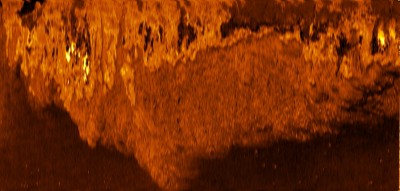

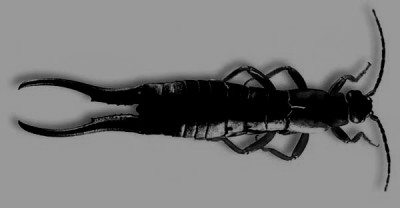

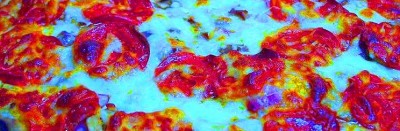

Oder wenn ich meine Nierensteine öffentlich mache, die heute früh von meinem Hausarzt diagnostiziert worden sind [s. Titelbild]. Welche Blöße gebe ich mir denn damit? Und wie kann eine solche Information schlimmstenfalls gegen mich verwandt werden?

Die Intimsphäre ist ein in mehrfacher Hinsicht zwielichtiger Raum. Wer Anspruch auf ihren Schutz erhebt, bekennt sich damit indirekt zu einem Verhalten, das das Licht der Öffentlichkeit scheuen muss; oder zu einem Zustand, der das Empfinden seiner Mitmenschen verletzt. Andererseits verliert bekanntlich manches Vergnügen seinen Reiz, wenn es aus dem Halbdunkel des Privaten ins gleißende Licht der Öffentlichkeit gezerrt wird. Und es war schon immer eine ureigenste Herausforderung der Kunst, genau diese Ambivalenz des Verbergens deutlich zu machen. (So könnte die abendländische Kunstgeschichte als ein immerwährender Schleiertanz interpretiert werden, bei dem ja der Reiz darin liegt, das Verhüllte zu entblößen und die Blößen zu verhüllen.)

Nichts anderes spielt sich in den Weblogs ab. Man erfährt hier Dinge, die man sich nicht hätte träumen lassen. Ob man sie wissen will, steht auf einem anderen Blatt. Und wieder eine Frage ist, ob sie wahr sind oder bloß gut erfunden. So kann die Ultraschallaufnahme von meiner Niere sehr gut auch eine plumpe Fälschung sein. Aber was ist im Zweifelsfall belastender? Dass ich gesundheitlich beeinträchtigt – oder dass ich ein Schwindler bin?

Posted in Memento, Würfelwürfe | 1 Comment »

Thursday, 28. July 2011

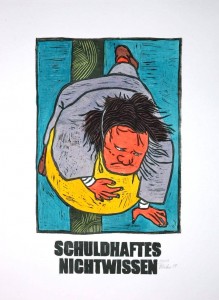

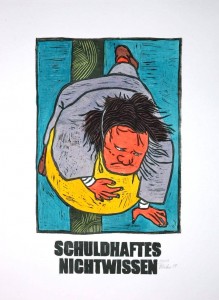

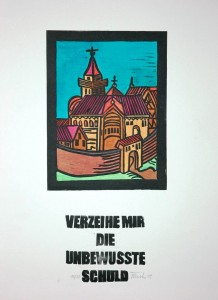

Ich habe mir eben noch mal alle 21 bisher interpretierten Linolschnitte angeschaut, weil ich zweierlei wissen wollte: Welche Tiere kamen bisher vor? Und: Tauchte das Wort „Religion“ schon mal auf? Das Schwein von XXI war tatsächlich bislang das einzige Tier; und von Religion war expressis verbis bisher noch nicht die Rede. Wohl mehrfach von Gott. Aber da wir in der Begegnung und Auseinandersetzung mit diesem Testament ja schon wiederholt die Erfahrung machen durften, dass Begriffe in einem unüblichen Sinn gebraucht oder sogar provokanterweise geradezu in ihr Gegenteil verkehrt wurden, sollten wir nicht voreilig unterstellen, dass die Verwendung des Wortes Gott in den Bildunterschriften auf einen religiösen Inhalt schließen lässt. Gibt es Religionen ohne Gott? Und gibt es Götter außerhalb von Religionen? Über beide Fragen könnte ich trefflich streiten und gute Argumente anbringen, und zwar sowohl zu ihrer Bejahung als auch zu ihrer Verneinung.

Doch heute soll es ja nicht um die Religion im Verhältnis zu Gott, sondern im Verhältnis zur Moral gehen. Es ist die Rede von einem Verderben. Neulich las ich die traurige Geschichte des Elefanten von Murten, der aus unbekanntem Grund verrückt spielte und schließlich mit einer Kanone zur Strecke gebracht werden musste. Sein Fleisch wurde an die Bürger der Stadt zum Verzehr verkauft. Die Kleinstadt in der Schweiz ist noch heute ein Kaff. Man darf also bezweifeln, ob die Murtener Mitte des 19. Jahrhunderts das Fleisch des toten Elefanten restlos verspeist haben. In Afrika wird es geräuchert, um es haltbar zu machen. Aber ob die Murtener wussten, wie man Elefantenfleisch räuchert? Ich vermute, dass es wenige Tage nach dem Tod des Elefanten in Murten ganz schön zu stinken begann. Schließlich geschah das Unglück im Sommer. Das verdorbene Elefantenfleisch haben die guten Leute dann vermutlich irgendwo ganz tief vergraben oder auf dem Schindanger verbrannt.

Was fangen wir aber bloß mit unseren vielen müffelnden Religionen an? Denn wenn es nach unserem Testament geht, dann sind doch die meisten Glaubenslehren weit übers Haltbarkeitsdatum und stinken ganz pestilenzialisch nach Moral! Ich will nicht so weit gehen und behaupten, dass etwa unser Christentum nun rückstandslos zur Moral geworden ist, wie es ja wörtlich in der Bildunterschrift heißt. Aber eine Stellungnahme zu der Frage, was gut ist und was böse, und wie dies von jenem zu unterscheiden wäre, ist doch nach meiner unbeteiligten Beobachtung von ein paar Religionen, mit denen ich mich mal aus der Ferne beschäftigt habe, ein sehr wesentliches Anliegen dieser Denkvorrichtungen. Dies scheint mir so evident, dass ich beinahe andersherum fragen möchte: Was bleibt denn von den meisten Religionen übrig, wenn man ihnen ihre Aussagen über ein rechtes Leben nimmt, also ihre Gebote, Regeln, Gesetze? Und damit uns ihre Vorbildhaftigkeit und die Utopie einer befriedeten Schöpfung? Vielleicht nur ein Haufen Kitschdekor und altmodischer Zeitvertreib – wobei das natürlich Geschmacksache ist.

Der Elefant gilt als weise, stark und keusch – aber auch als nachtragend. Das sprichwörtliche gute Gedächtnis des Elefanten ist von Zoologen vielfach belegt. Der Elefant im Bild dort oben scheint mir übrigens zu tanzen. Oder bilde ich mir das bloß ein? Dass ich hier gezwungen bin, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, macht jedenfalls die Situation unleugbar etwas ungemütlich.

Aber bevor er mich auf die Hörner nimmt, ergreife ich lieber selbst die Initiative, indem ich rundheraus bekenne: Religionen ohne Moral fände ich noch langweiliger! Da nehme ich den strengen Hautgout gern in Kauf.

Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XXII)

Wednesday, 27. July 2011

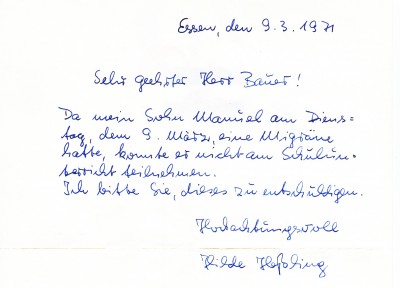

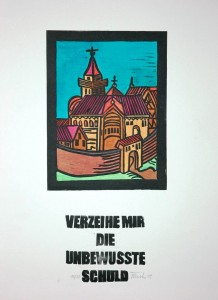

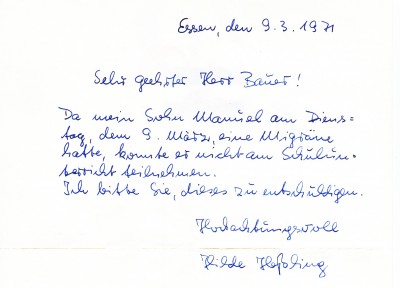

Für ein Fernbleiben vom Unterricht mussten wir eine Entschuldigung der Eltern beibringen. Ich fehlte relativ häufig, aber fast immer nur für einen Tag und dann stets aus dem gleichen Grund: Migräne. Dieser Entschuldigungsgrund entsprach manchmal den Tatsachen, war aber häufig auch vorgeschoben, weil ich mich vor einer Klassenarbeit drücken wollte, für die ich nicht gelernt hatte; oder weil ich einen langweiligen Schultag lieber gegen einen viel unterhaltsameren im Bett tauschen wollte, lesend und phantasierend.

Nach dem frühen Tod meines Vaters im Sommer 1969 war es Aufgabe meiner Mutter, die Entschuldigungsbriefe zu verfassen. Wenn ich mich nicht täusche, hatten sie immer den gleichen Wortlaut – und den hatte sie buchstabengetreu von meinem Vater übernommen.

Ich erinnere mich, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Aber das starke Analgetikum, das ich vom Arzt verschrieben bekam und dessen euphorisierende Wirkung ich bald schätzen lernte, vertrieb nicht nur den Schmerz, sondern auch die Schuldgefühle, die mich heimsuchten, wenn ich den Unterricht schwänzte. Es rief wahre Allmachtsphantasien in meinem sehr kreativen Gefühlsleben hervor, lustvolle Illusionen einer Karriere jenseits der schnöden Schulbildung, die mir auf diesem kleinkarierten Gymnasium zuteilwurde.

Der Lehrer, an den diese Entschuldigung adressiert ist, war nach meiner Erinnerung ein freundlicher Naturwissenschaftler, keiner von den alten Säcken, die uns mit ihrer Griesgrämlichkeit und ihren wüsten Drohungen bis in unsere Albträume verfolgten.

Um den Schein zu wahren, musste ich meiner Mutter die Kopfschmerzen möglichst glaubwürdig vorspielen, damit sie mir die Entschuldigung ohne schlechtes Gewissen ausstellen konnte, und ohne sich mir gegenüber als Betrügerin zu erkennen geben zu müssen. Allerdings kam es mir manchmal so vor, als hätte sie mich längst durchschaut und gönnte es mir stillschweigend, wenn ich mir gelegentlich eine kleine Auszeit gönnte. Vielleicht genoss sie auch die Abhängigkeit, in die ich mich ihr gegenüber damit begab.

Posted in Korrespondenz, Werke, Würfelwürfe | 3 Comments »

Sunday, 24. July 2011

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Schmerzhafte Genauigkeit

Saturday, 23. July 2011

Falsch- und Schlechtschreiber haben allerlei Scherznamen auf Lager, um jene lächerlich zu machen, die es genauer nehmen als sie: Pedanten, Kleinigkeitskrämer, Pingel, Erbsenzähler, Federfuchser, Haarspalter, Rechthaber, Schulmeister, Besserwisser, Neunmalkluge, Kritikaster, Silbenstecher und dergleichen mehr. Nun mag zwar Genauigkeit eine Frage des Ermessens sein, nicht hingegen Richtigkeit. Und meist suchen die Schlamperten mit ihren humorigen, augenzwinkernden Verweisen an die Adresse der Richtig- und Gutschreiber bloß ihre lückenhafte Kenntnis der Schreibregeln oder ihre Trägheit zu vertuschen.

Mit Aufkommen der Massenpresse wurden der Dilettantismus und die Flüchtigkeit der Schreiber alltägliche Normalität, an welcher nur noch ein Sonderling wie Karl Kraus dezidiert Anstoß nahm. Und mit der Schaffung einer jedem zugänglichen Publikationsfläche im World Wide Web, deren Geburtsstunde sich demnächst zum zwanzigsten Mal jährt, hat dieser Niedergang der Schreibkultur einen weiteren Schub erfahren. Einige Gründe hierfür sind banal und offensichtlich. So äußern sich hier plötzlich zahllose Menschen ausführlich schriftlich, die seit ihrer Schulzeit offenbar nur noch zum Stift gegriffen haben, um den Lottozettel auszufüllen: nämlich in den Kommentar-Foren der Zeitungen und Zeitschriften, beispielsweise bei Spiegel online. Da traut sich nun jeder, denn er sieht, dass die meisten anderen ja ebenfalls schreiben, wie ihnen die krumme Feder gewachsen ist. Diese gegenseitige Schreibenthemmung hat zu einem unbegrenzten Laissez-faire in allen Fragen der Orthografie, Grammatik, Semantik, Syntax und Interpunktion geführt, von Stil und Anstand ganz zu schweigen! Hinzu kommt, dass das menschliche Auge offenbar auf der Monitorfläche weniger genau sieht als auf dem Papier; und dass die blitzschnelle Publikation per Mausklick dazu verführt, notwendige Korrekturphasen zu überspringen.

Und wie sieht es bei den Blogs aus? Ich darf hier mal aus dem aktuellen Beitrag in einem der drei Dutzend von mir mehr oder weniger regelmäßig inspizierten Weblogs zitieren: „Ach, wenn man auf der Webseite einer Drehbuchautorin sieht, daß sie den Titel ihres eigenen Films nicht richtig schreibt. Gut, aber Webseiten, ich spreche aus Erfahrung, enden eh wie ein während einer Killervirenepidemie frisch untergepflügtes Kraut- und Rübenfeld. Man fängt irgendwie an, vielleicht mit einem Storyboard oder wenigstens einer kleinen Skizze, und am Ende hat man keine Zeit, haut man irgendwas da rein und schaut auch nie wieder drauf. Im Zeitalter des Flüchtigen sind statische Rechtschreibfehler von einst [abgebr.]“ (kid37: Merz/Bow #28; in: Das hermetische Café; Posting v. 21. Juli 2011.)

Da wäre sie also wieder, die ja keineswegs neue Schnelllebigkeit der Massenmedien als Generalabsolution für den Dauertiefstand journalistischer Sorgfalt! Da ja laut Volksmund nichts so alt ist wie die Zeitung von gestern, scheren ihre Macher nicht die Kommafehler in diesem durch die Zeitung von morgen bald überholten Blatt, das bereits übermorgen im Altpapier landet. – Aber wer etwas genauer hinschaut, dem müsste doch gerade hier der entscheidende Unterschied zwischen Printmedien und Onlinemedien auffallen. Zwar rutscht auch mein heutiges Posting Tag für Tag tiefer in den Keller meines Weblogs. Nach einer Woche ist es schon nicht mehr auf der Startseite präsent. Dann findet man es erst wieder, wenn man ganz nach unten scrollt und auf „Ältere Einträge“ klickt. Wer sich bei mir gut auskennt, der ahnt möglicherweise, dass der Artikel unter der Kategorie „Langsamkeit“ abgelegt sein könnte und findet ihn auf diesem systematischen Wege wieder. Ein anderer hat sich vielleicht gemerkt, dass Karl Kraus darin vorkommt, und gibt diesen Namen ins Suchfenster ein, um den Text zu finden. Aber das Versteck dieses wie jedes anderen Beitrags in meinem Blog mag noch so entlegen sein – sie alle sind immerhin noch da und landen nicht im Reißwolf! Sie bleiben auffindbar, abrufbar, lesbar, kopierbar, druckbar und versendbar. Und dies gar von jedem Online-Arbeitsplatz aus, überall auf der Welt!

Muss es da nicht mein Ziel sein, mit größtmöglicher Sorgfalt alle meine Texte so richtig und so gut herzustellen, wie es mir eben möglich ist? Und auch alle älteren Texte laufend zu verbessern, wenn ich nachträglich Fehler oder Schwächen in ihnen entdecke? (A work in infinite and slow progress.)

Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | 4 Comments »

Friday, 22. July 2011

Nun habe ich Michael Holzachs letztes Buch ausgelesen. Es hielt zugleich weniger und mehr, als ich mir von ihm versprochen hatte. Ich will mit den Defiziten beginnen.

Für einen Fußmarsch von fast einem halben Jahr fällt die Ausbeute an Erlebnissen, Beobachtungen, Gedanken und Gefühlen eher mager aus, und dies erst recht, wenn man noch die reinen Phantasiebilder abzieht, die der Autor gelegentlich einstreut, und außerdem jene Passagen, in denen er Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend mitteilt, aufgerührt durch den Besuch von Ortschaften, in denen er früher einmal gelebt hat. Es entsteht der Eindruck, dass Holzach eigentlich verschiedene Bücher hat schreiben wollen. Der Versuch, gleich mehrere Konzepte zwischen nur zwei Deckel zu pressen, ist gründlich missraten. Die Verarbeitung einer teils als traumatisch erlebten Vergangenheit, die Erkundung sozialer Missstände in einem Wohlfahrtsstaat der 1980er-Jahre, das Abenteuer eines Gewaltmarsches unter Verzicht auf Geld und Beförderungsmittel, die Erkundung der eigenen psychischen und physischen Grenzen – daraus hätte man gut vier Bücher machen können; und vermutlich vier bessere Bücher als dieses, das von allem etwas bringt, aber von allem zu wenig.

Wenn dennoch mache Episoden haften bleiben, als Momentaufnahmen ohne Ansehen ihrer Bedeutung im Gesamtzusammenhang der Geschichte, dann spricht dies für die gelegentlich scharfe, fast mikroskopische Beobachtungsgabe und Darstellungssorgfalt des Autors. Als vielleicht besonders treffendes Beispiel für diese Qualität fällt mir die Einlösung einer „Durchreisebeihilfe“ in Form eines „Lebensmittelgutscheins“ ein, bei der es darum geht, die großzügig gewährten acht Mark („in Worten, acht, Spirituosen- und Tabakwaren ausgenommen“) möglichst auf den Pfennig genau auszuschöpfen. (Holzach, a.a.O., S. 88 f.) Auch sind die meisten der zahllosen knappen Porträts von Weggefährten, Obdach- und Arbeitgebern und Obrigkeitsvertretern markant, glaubwürdig und einprägsam. Dass der Autor Humor hat, zeigt sich am deutlichsten an diesen Karikaturen.

Ein lustiges Buch ist dies aber nicht. Dafür sorgt von der ersten bis zur letzten Seite ein melancholischer Grundton. Die Tristesse der Unbehaustheit ist stellenweise so bedrückend, dass man versucht ist, Deutschland umsonst vorzeitig aus der Hand zu legen. Alkoholismus wird vielfach als eine Hauptursache für Obdachlosigkeit angeführt. Wenn man dieses Buch gelesen hat, begreift man, dass andersrum auch ein Schuh draus wird: Obdachlosigkeit ist nämlich ohne Alkohol auf längere Sicht kaum zu ertragen.

Bleibt die Frage, um die es ja in dieser Serie über Trendbücher vordergründig geht: Was hat Michael Holzachs Reisebeschreibung durch ein Wohlstandsland für mehr als zwei Jahrzehnte zu einem solchen Dauerbrenner gemacht? Einmal steht das Buch in enger Verwandtschaft zum Werk von Günter Wallraff, der ja mit seinen „unerwünschten Reportagen“ seit 1969 vorgemacht hat, wie man durch das Ausprobieren von riskanten Lebensumständen zu aufschlussreichen Erfahrungen kommt und mit den abenteuerlichen Berichten darüber viele Leser findet. Zweitens macht der genial-knappe Titel neugierig auf eine Erfahrung, die niemand freiwillig machen möchte, die jeden mindetens theoretisch bedroht und auf die man sich darum gern einmal in der Phantasie einlässt – in der Erwartung schauriger Details, aber vielleicht auch in der Hoffnung auf praktische Ratschläge, die einem notfalls nützlich sein könnten: Man weiß ja nie! Und drittens hat vermutlich das tragische Ende des Autors dazu beigetragen, dass er nun von einer Aureole der Lauterkeit umgeben ist: Der Mensch, der sein Leben für einen Hund opferte. (Die Verfilmung als vierteilige TV-Serie unter dem Titel Zu Fuß und ohne Geld aus dem Jahre 1995 setzte vermutlich einen weiteren Kaufimpuls, indem viele vorherige Leser sie damit kommentierten, das Buch sei aber besser.)

Posted in Dingwelt, Trendbücher, Würfelwürfe | Comments Off on Deutschland umsonst (II)

Thursday, 07. July 2011

„Wer nicht leiden will muss hassen“? Kommt uns dieses Warnschema in der Form einer logischen Schlussfolgerung nicht irgendwie bekannt vor? Na klar! Da gibt es doch zum Beispiel diese bedrohliche Lebensweisheit, mit der wir alle in der Pubertät gepiesackt wurden, wenn wir für die gut gemeinten Ermahnungen unserer Erzieher nicht mehr übrig hatten als ein Achselzucken: ,Wer nicht hören will, muss fühlen!‘ Die Herrschaft der schwarzen Pädagogik war da aber bereits gebrochen und jene grausamen Zeiten gehörten endgültig der Vergangenheit an, als auf diesen Spruch unmittelbar der Gesang der Rute folgte. Das schmerzhafte Gefühl, das uns in Aussicht gestellt wurde, kam nicht mehr von der Hand des pädagogischen Zuchtmeisters. Vielmehr würde das harte Leben uns jene Nachilfe-Lektionen erteilen, deren Schlussfolgerungen wir uns verweigerten, als sie uns in wohlmeinenden Ratschlägen nahegebracht wurden.

Wie lässt sich dieses Interpretationsmuster nun auf unsere heutige Tageslosung übertragen?

Zunächst überrascht sie damit, dass augenscheinlich der Hass als eine Strafe gewertet wird. Wäre er eine solche, dann müsste der Hassende bemitleidet werden, es sei denn, er hätte die Strafe verdient. Wie stehen wir denn üblicherweise zu einem Menschen, der offenkundig von blindem Hass getrieben ist? Wenn wir selbst es sind, auf die dieser Hass zielt, dann sehen wir zunächst zu, dass dieser üblicherweise ja destruktive Affekt für uns keine schädlichen Folgen hat. Wir wappnen uns gegen mögliche Angriffe oder suchen das Weite. Sind wir jedoch unbeteiligte Beobachter eines Menschen, dessen Hass sich gegen andere richtet, dann mag es wohl sein, dass wir uns im Stillen sagen: ,Der kann einem ja nur leid tun.‘ Da ein hassender Mensch sich nicht im Griff hat, ähnlich übrigens wie ein haltlos liebender, ist er seinen Gefühlen ohnmächtig ausgeliefert und insofern bemitleidenswert. Aber unser Bedauern für den Hassenden wie für den Liebenden ist doch nicht ganz ehrlich. Den Liebenden beneiden wir im Grunde unseres Herzens, während wir den Hassenden verachten.

Und wofür steht das Schwein im Bild? Für ein Schlachtvieh, zum Leid verurteilt? Für ein unreines Lebewesen – das es bekanntlich ja gerade nicht ist? Für ein harmloses Tier, dem Hass am wenigsten zuzutrauen ist? Oder für einen Glücksbringer? Diesmal habe ich nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung.

Angesprochen ist jeder, der nicht leiden will – also doch fast alle. Denn wer will schon freiwillig leiden? Allenfalls ein Masochist. Wieder einmal werden wir hier mit dem Mittel der „Verdutzung“ zur Nachdenklichkeit erpresst. Der Masochist kann nach dem vierten Wort den Satz zuschlagen. Wenn er dennoch weiterliest, mag sich ihm die Frage aufdrängen, ob er denn aber trotzdem hassen darf, obwohl er doch leiden will. Eigentlich schon, denn von einem Hassverbot ist ja hier nicht die Rede. Man kann den Satz übrigens auch umkehren, ohne ihm Gewalt anzutun: ,Wer nicht hassen will, muss leiden.‘ Aber wie ich ’s drehe und wende, komme ich auch diesmal nicht an meinem stärksten Einwand vorbei, dass die Begriffe nicht scharf genug sind, um aus ihrem Arrangement eine Einsicht ableiten zu können. Hass, Wille, Notwendigkeit, Leid – aus diesen vier diffusen Begriffswolken ist die Sentenz zusammengebastelt. Anfangs ist da eine Verblüffung – die dann aber sehr bald verpufft.

Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XXI)

Wednesday, 06. July 2011

Der Perlentaucher eröffnet seinen täglichen Newsletter bekanntlich stets mit einem „Zitat des Tages“. Liegt es nun daran, dass seinen Machern, die ja schließlich ihre Brötchen zu einem guten Teil mit Buchrezensionen verdienen, der Arsch auf Grundeis geht angesichts der vielstimmigen Untergangschoräle auf das Buch, dem das E-Book den Garaus machen soll, wenn die Taucher dieser Tage gleich zwei aphoristische Elogen auf das ehrwürdige Buch vom Grunde heraufholen?

Gestern durfte Gerhart Hauptmann dran glauben, dass der Mensch ohne das Buch wohl ein Nichts oder mindestens doch ein nichtswürdiges Etwas sei, indem er verlauten ließ: „Die Kultur der Menschheit besitzt nichts Ehrwürdigeres als das Buch, nichts Wunderbareres und nichts, das wichtiger wäre.“

Kann man sich vorstellen, dass Steve Jobs bei einer seiner legendären Präsentations-Veranstaltungen behaupten würde, die Kultur der Menschheit besitze nichts Ehrwürdigeres als das iPad, nichts Wunderbareres und nichts, das wichtiger wäre? Wohl kaum, denn eine solche Aussage schiene ihm gar nicht wünschenswert, trägt doch jede Innovation von Apple in sich schon den Keim zu einer weiteren, die sie überflügeln wird. Diese permanente Selbstüberflügelung mag etwas Wunderbares an sich haben, aber ehrwürdig ist sie sicher nicht.

Heute ist beim Perlentaucher Cicero dran mit dem Ausspruch: „Einem Haus eine Bibliothek hinzuzufügen heißt, dem Haus eine Seele zu geben.“ Das mag wohl mal im alten Rom ein erstrebenswertes Einrichtungsideal gewesen sein. Wie das Haus der Zukunft aussehen wird, hat uns Bill Gates erstmals 1994 in einer kühnen Utopie ausgemalt. Es ähnelt einer Rundum-Maschine, die zuallererst unserer Bequemlichkeit dienen soll. Nun ist das Bücherlesen, wie neulich noch Ruth Klüger überzeugend dargelegt hat, alles andere als eine bequeme Angelegenheit. Vergleicht man es mit den Lieblingsbeschäftigungen der Generation Couch-Potatoe, dann kommt es nahezu einem Hochleistungssport gleich.

Und die gute Seele im Hause moderner Leute ist vorläufig noch eine steuerfrei beschäftigte Putzfrau aus Rumänien oder Thailand, der man zu ihren zahlreichen Reinigungsaufgaben nicht auch noch zumuten will, sinnlos herumstehende Bücherregale abzustauben. Zudem würde sie ein solcher Job am Ende noch dazu verführen, einen Blick zwischen Buchseiten zu tun, um dort solch aufrührerischen Unsinn zu lesen, wie dass die Würde des Menschen unantastbar sei und alle Menschen gleich geboren. Beim iPad gibt es gegen unbefugten Zugriff ein schlichtes Password. Allein schon deshalb muss es sich mittelfristig durchsetzen!

Posted in Babel, Würfelwürfe | Comments Off on Bücherdämmerung (IV)

Tuesday, 05. July 2011

Seit etwa einem Jahr denke ich gelegentlich immer mal wieder über ein SciFi-Buch nach, das in der Form eines Interviews einen Blick aus ferner Zukunft auf die Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten wirft. Wie ich die Menschheit kenne und wie mich der Leser dieses Blogs inzwischen kennen müsste, wird diese Geschichte auf eine bitterböse Dystopie hinauslaufen. Seit ein paar Wochen mache ich mir erste Notizen zu diesem Buch. Hier teile ich zunächst den Grundgedanken mit. Ich gehe übrigens davon aus, dass es ähnliche Geschichten in der unüberschaubaren Vielfalt des SciFi-Genres längst schon gibt, was mich aber nicht daran hindern soll, dieses Sujet zu meiner ganz persönlichen Ausgestaltung der künftigen Apokalypse zu nutzen.

Mein Interviewer könnte ein intelligenter Besucher aus einer fernen Galaxie sein, eine Art rasender Reporter im interstellaren Raum. Er sammelt für seinen Heimatplaneten Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten intelligenter Zivilisationen aus dem ganzen All, wobei er an letzteren besonders interessiert ist. Seine Auftraggeber daheim, die ihn auf diese lange Reise geschickt haben, erhoffen sich nämlich von Auskünften über die diversen Apokalypsen, die sich in den Weiten des Weltraum in den vergangenen Jahrmilliarden ereignet haben, wertvolle Aufschlüsse zur Bewahrung ihrer eigenen Spezies. Allerdings sind solche Katastrophenberichte sehr selten, da der Untergang der meisten Zivilisationen so gründlich vonstattenging, dass nichts und niemand mehr zu dessen Ursachen befragt werden kann.

So traurig auch das Schicksal der Späthominiden auf Terra gewesen sein mag, haben sich auf diesem blauen Planeten doch immerhin ein paar hunderttausend Exemplare bis ins 14. Jahrtausend nach der lokalen Zeitrechnung hinübergerettet. Größtenteils vegetieren sie noch immer von der „Resteverwertung“ der versunkenen Großreiche. Bei seiner ersten Begegnung mit Überlebenden zweifelte der Interviewer, ob überhaupt eine Verständigung mit ihnen möglich sein würde. Immerhin deutete die geschickte Verwendung verschiedener Jagdwerkzeuge darauf hin, dass wenigstens die klügsten unter ihnen vielleicht über eine ausreichend differenzierte Mitteilungsform verfügen mochten, um Auskünfte über die Vergangenheit ihres Stammes geben zu können. Allerdings beschränkten sich die akustischen Lebensäußerungen der meisten Exemplare auf starke Gefühlsregungen, wie Schreien, Weinen, Jammern, Zetern und Kichern.

Dann begegnete der Interviewer einem Exemplar, das sich sowohl durch seine kraftvolle körperliche Erscheinung als auch durch ein feines Lächeln wohltuend von seinen Stammesgenossen abhob. Dass die Wesen auf diesem Planeten in zwei Hauptgruppen in Erscheinung traten, war augenfällig, denn sie waren unbekleidet und ihre diesbezüglichen Unterscheidungsmerkmale leicht erkennbar. Später erfuhr der Interviewer, dass es sich bei seinem Gesprächspartner der folgenden Wochen um ein weibliches, d. h. gebärfähiges Exemplar handelte.

Doris, wie es sich nannte, erwies sich als ein ausgesprochener Glücksgriff für unseren Reporter. Sie war nämlich die letzte ihrer Art, die noch in der Lage war, die zahllosen Informationskonserven auf dem Planeten, die den Weltenbrand unversehrt überstanden hatten, zu dechiffrieren. Und so konnte sie ihrem Gesprächspartner eine Fülle unschätzbar wertvoller Auskünfte darüber geben, wie es in knapp zehntausend Jahren zum rasanten Aufstieg und schließlich zum abrupten Untergang der Zivilisation ihrer Ahnen gekommen war.

Posted in Interviews, Questionnaire, Würfelwürfe | 2 Comments »

Monday, 04. July 2011

Dieses Buch werde ich wohl damals stapelweise verkauft haben, im Jahr 1982, als es erschien. Die gebundene Ausgabe im Verlag Hoffmann und Campe in Hamburg ging drei Jahre lang weg wie geschnitten Brot, zehn Auflagen und fast hunderttausend Exemplare wurden zum Stückpreis von 28 Mark abgesetzt, und dann noch einmal so viel als Ullstein-Taschenbuch für 7,80 Mark. Üblicherweise ist ein Bestseller dann vom Tisch. Aber bei Michael Holzachs Reisebericht Deutschland umsonst wagte HoCa 1993 gar noch einen weiteren Aufguss, diesmal als Paperback für 18 Mark; und auch der war immerhin noch so erfolgreich, dass er es bis 2006 auf solze 13 Auflagen brachte! Was ist bloß dran an diesem Buch? Ich wollte es wissen und lese es gerade.

Den Anstoß zu meiner Erinnerung an den Bericht eines jungen Mannes, der „zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland“ wandert – so die bündige Zusammenfassung des Themas im Untertitel –, gab mir indirekt dessen ehemaliger Weggefährte, der Essener Fotograf Timm Rautert, der regelmäßig bei proust ausstellt und auftritt. Als ich mich in der Wikipedia über Rautert informierte, las ich über ihn, er habe seit 1974 für das ZEITmagazin „in enger Kooperation mit dem Journalisten Michael Holzach überwiegend sozialkritische Themen“ fotografiert. Ein Klick auf Michael Holzach und es machte Klick! Ich erinnerte mich augenblicklich wieder an dessen Dauerbrenner von vor nahezu dreißig Jahren. Dass der Autor 1983 auf so tragische Weise ums Leben gekommen war, wusste ich nicht – oder hatte es jedenfalls längst vergessen.

Die Erstausgabe von Deutschland umsonst bekam ich antiquarisch über ZVAB zum Preis von 10,40 €, zwar leicht schiefgelesen und, dem Geruch nach zu urteilen, aus einem Raucherhaushalt, aber ansonsten sauber und mit tadellosem Schutzumschlag – an den ich mich prompt erinnerte, als ich das Buch in Händen hielt. Das Titelfoto stammt von Rautert und zeigt den Autor mit seinem Hund Feldmann, einem Boxermischling aus dem Hamburger Tierasyl, der ihn auf seiner Wanderschaft begleitete und schließlich Holzachs Tod verursachte.

Wie es dazu kam, dass Holzach sich 1980 für ein halbes Jahr ohne einen Pfennig Geld auf den Weg machte und die Bundesrepublik von Nord nach Süd und wieder zurück durchwanderte, das beschreibt er ziemlich genau in der Mitte seines Buches, unmittelbar bevor er sich mit Timm Rautert an der Kanalbrücke in Altenessen trifft. Er empfand damals sein Leben als „sozial engagierter Journalist“ auf die Dauer als pure Heuchelei. Die ging ihm schließlich so sehr an die Nieren, dass er seinen guten Job bei der ZEIT an den Nagel hängte. Für ein Jahr lebte er bei der deutschstämmigen Wiedertäufersekte der Hutterer in Kanada, die einen urchristlichen Kommunismus praktiziert. (Auch über dieses Abenteuer schrieb er ein Buch, Das vergessene Volk.) Und dann, so Holzach, „grub ich meinen alten Plan wieder aus, eine autobiographische Wanderung durch Deutschland zu machen“ – autobiographisch insofern, als er all jene Orte aufsuchte, die in seinem Leben irgendwann eine besondere Rolle gespielt hatten, wie Holzminden, Heppenheim oder Bergisch-Gladbach.

Was Holzach unterwegs erlebt, lässt sich keineswegs auf einen einfachen Nenner bringen, obwohl das Buch sich damals vielleicht mittels solcher Vereinfachungen vermarkten ließ: ,Mitten im Wohlstandsland BRD herrscht das bitterste Elend und hält jene grausam umklammert, die einmal schuldlos aus der bürgerlichen Ordnung gefallen sind.‘ Das ist aber keineswegs die Botschaft, die das Buch vermittelt. Eher geht es um die Selbsterfahrung des Autors, der wissen möchte, was mit ihm geschieht, wenn er sich ohne Geld durchschlagen muss. Aber erklärt die Neugier am Verlauf eines solchen Experiments allein schon den sensationellen Verkaufserfolg dieses Buches? Das kann ich nicht recht glauben.

[Fortsetzung folgt. – Titelbild © Timm Rautert & Verlag Hoffmann und Campe.]

Posted in Dingwelt, Trendbücher, Würfelwürfe | Comments Off on Deutschland umsonst (I)

Sunday, 03. July 2011

Vielleicht bin ich durch meine Hollandreise auf den Geschmack gekommen, vielleicht will ich aber auch zur Abwechslung mal nicht den Spielverderber geben, indem ich wie sonst alle Vorschläge zu Wochenendabenteuern vonseiten meiner nächsten Angehörigen empört von mir weise. Wie dem auch sei, ich willigte heute ein, meine Gefährtin samt Sohn, Schwiegertochter und Enkelkind bei einem kulturellen Sonntagsausflug im Revier zu begleiten. Ursprünglich war der Besuch der Ausstellung Krupp. Fotografien aus zwei Jahrhunderten geplant, die vor zwei Wochen in der Villa Hügel eröffnet wurde. Es stellte sich aber heraus, dass just an diesem Wochenende die Villa geschlossen bleibt. Den Grund erfährt man nicht. So disponierten wir kurzfristig um und beschlossen, unserer Schwiegertochter das Haldenereignis Emscherblick in Bottrop zu zeigen, kurz „Tetraeder“ genannt.

Wir fuhren mit der Straßenbahn Linie 105 bis zum Essener Hauptbahnhof und von dort mit S-Bahn Linie 9 bis nach Bottrop-Boy. Der Fußmarsch bis zur Halde an der Beckstraße, die mit 60 Metern Höhe einer der höchsten im gesamten Ruhrgebiet ist, erwies sich doch als weiter denn gedacht. Bald kam zwar der Tetraeder in Sicht und schien gar zum Greifen nah. Aber da der Weg hinauf in langgezogenen Serpentinen zu erklimmen ist, benötigten wir per pedes immer noch eine halbe Stunde, bis wir endlich auf dem Gipfel standen.

Ich war kurz nach der Eröffnung dieser Landmarke Mitte der 1990er Jahre schon einmal hier gewesen, erinnerte mich aber nicht mehr daran, dass man ja von hier oben aus tatsächlich einen Panoramablick weit hinaus ins Land hat. Seither hat die Natur die Industriebrache wieder in Besitz genommen. Ringsum ist alles grün, eine bunte Vielfalt von Bäumen und Buschwerk führt vor, dass die industriellen Verwüstungen glücklicherweise doch längst nicht immer so unumkehrbar sein müssen, wie man meinen sollte.

Ich habe mich schon bei der Errichtung des Bauwerks von Wolfgang Christ gefragt, warum ausgerechnet ein Tetraeder als Form für diesen „Aussichtsturm“ gewählt wurde. Ich dachte, dass es vielleicht einen Zusammenhang zur atomaren Struktur des Kohlenstoffs gäbe. Dass sich, wie es heißt, das „ebenmäßige Schüttungsprinzip der Halde“ in der Addition und Schichtung der Stahlrohrelemente zu Tetraedern wiederhole, scheint mir nicht unmittelbar einleuchtend. Immerhin habe ich heute gelernt, dass der innere Aufbau des Tetraeders aus dem Sierpinski-Dreieck abgeleitet ist – aber auch das hat wohl kaum einen inneren Bezug zur Region. Einen starken Eindruck machte bei meinem zweiten Besuch die linsenförmige Vertiefung aus künstlichem Berggestein, ohne dass ich mir so recht erklären konnte, was nun eigentlich in mir zum Klingen gebracht wurde, als ich diesen flachen Krater durchschritt.

Der Aufbruch vom Gipfel erfolgte dann etwas überstürzt, weil sich herausstellte, dass hier auch ein Elektrobus bis zum ZOB Bottrop verkehrt und wir diese Gelegenheit zu einer bequemen Rückfahrt nicht versäumen wollten. (Der nächste Bus wäre erst eine Stunde später abgefahren.) Auf dem Heimweg kreuz und quer durch Bottrop wurde uns wieder einmal bewusst, wie deprimierend manche Wohngegenden in unserer Heimatregion doch sind. Von Nahem sieht manches eben weit weniger erfreulich aus als aus der Distanz eines erhabenen Panoramablicks.

Posted in Flanerie, Kulturflanerie, Würfelwürfe | 1 Comment »

Saturday, 02. July 2011

Der Antrieb zum Schreiben bleibt in der letzten Zeit immer häufiger weg. Dann sitze ich für eine unbestimmte Zeit an meinem Schreibtisch, schaue abwechselnd auf den weißen Monitor und knapp über ihn hinweg durchs Fenster auf die gegenüberliegende Hausfassade mit der Hausnummer 41, frage mich, ob ich nicht vielleicht mal wieder eine längere Schaffenspause einlegen sollte, wundere mich, dass ich mich gedanklich in eine solche Versuchung bringe, da ich doch weiß, wie leicht sich ein kleiner Schlendrian zu einer hartnäckigen Schreibhemmung auswachsen kann und zwinge mich zuletzt dazu, wenigstens über meine Schwierigkeiten zu schreiben, wenn ich sie schon nicht beheben, mir noch nicht einmal erklären kann.

Ernest Hemingway, der sich heute vor 50 Jahren den Gnadenschuss gab, musste dem Vernehmen nach bis zuletzt seine 700 Wörter täglich aufs Papier bringen, sonst konnte er nicht schlafen, ob mit oder ohne Alkohol. (Vgl. Willi Winkler: Das verriegelte Paradies; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 150 v. 2./3. Juli 2011, S. 17.) Das ist zufällig auch etwa mein Mittelmaß für meine täglichen Postings in diesem Blog. Möglicherweise bin ich Anfang Mai in eine Falle gegangen, als ich mir versprach, hier keinen Tag mehr auszulassen, koste es was es wolle. Möglicherweise habe ich damit meine Schreiberseele dem Teufel verkauft, der mich holt, wenn ich dieser Verabredung mit mir selbst auch nur ein einziges Mal untreu werde. Und wohin wird er mich dann verschleppen? In die Hölle der Sprachlosigkeit? Aber was ich früher nicht für möglich gehalten hätte, das beobachte ich seither doch mit einigem Erstaunen, dass nämlich sture Disziplin tatsächlich ein taugliches Mittel ist, der Kreativität Beine zu machen; und dass das Gerede von der unberechenbaren Inspiration, auf die man nur warten könne und die sich nicht erzwingen lasse, dummes Gewäsch ist von Leuten, die keine Ahnung haben oder bloß eine Ausrede für ihre Faulheit suchen.

Was freilich die Qualität des Geschreibsels betrifft, das auf diese erpresserische Weise zustande kommt, so mögen sie andere beurteilen, mir steht es nicht zu. Das hindert mich zwar nicht, eine Meinung davon zu haben, doch die ist sehr wechselhaft, was mir gelegentlich die Laune verdirbt. Ich glaube, ich wiederhole mich, indem ich bekenne, dass mir manche meiner älteren Beiträge in diesem Blog so sehr viel besser gefallen als die aktuellen. Gründe dafür weiß ich keine, tröste mich aber immerhin damit, dass es mir andersherum auch nicht gefiele, denn dann geriete ich vermutlich in die Versuchung, ältere Beiträge zu löschen.

Gelegentlich hadere ich mit den Grundgegebenheiten dieser Publikationsform „Weblog“: dass bloß die letzten sieben Artikel ohne Umstände sichtbar sind, und nur der allerneueste auf Anhieb. Und selbst den kann der Leser nur bis zu Ende lesen, wenn er abwärts scrollt, das heißt: die Bildschirmdarstellung gleitend verschiebt. Für die übrigen 860 Artikel muss er Schritt für Schritt auf „Ältere Einträge“ klicken. Ein mühsames Geschäft! Wer macht das schon? Zwar kann er sich thematisch verwandte Artikel durch einen Klick auf die passende Kategorie zusammenstellen. Aber ich bin da ganz der nüchterne Skeptiker: Das große, noch immer im Wachsen begriffene „Gesamtwerk“ meiner Blog-Artikel nimmt kein Mensch zur Kenntnis. Vielleicht gibt es eine winzig kleine Schar von treuen Lesern, die von Anfang an einigermaßen regelmäßig bzw. gelegentlich immer mal wieder hier vorbeischauen; aber dann wohl hauptsächlich, weil sie mich persönlich aus dem „realen Leben“ kennen. Von einer echten literarischen Wirkung über diesen engen Bekanntenkreis und über den Tag hinaus kann jedenfalls sicher keine Rede sein. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, dann ich habe nicht vor, meine Lieferungen auf die Kundenwünsche auszurichten, wie ich es in meiner Zeit bei Westropolis vorübergehend getan habe.

(Bis hierher waren es genau 600 Wörter. Doch es wäre ja wohl gelacht, wenn ich das letzte Siebtel zum vollen Hemingway-Pensum nicht auch noch hinbekäme! Dabei soll mein Kopf- und Handwerk aber keinesfalls zur plumpen Zeilenschinderei ausarten. Mein Ehrgeiz zwingt mich vielmehr dazu, die verbleibende Zeit meines Lesers so sinnvoll wie eben möglich zu nutzen. Er soll den Eindruck mitnehmen, es habe sich gelohnt, auch diesen letzten, fünften Absatz zu lesen; und das, obwohl er doch in Klammern steht und daher der Verdacht nahelag, dass er nicht ganz so wichtig wäre wie die vorangegangenen vier. – Jetzt fehlen mir die Worte!)

Posted in Nonsens, Würfelwürfe | Comments Off on Zeilenschindereiverweigerung

Thursday, 30. June 2011

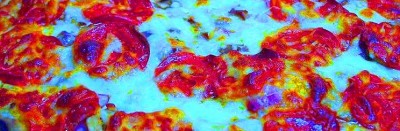

Da konnte der Kleine sich nun noch so sehr abmühen, seine Schatzkugel in Sicherheit zu bringen, da mochte er sie vor seinem Bauch umklammern oder hinter seinem Rücken verstecken – am Ende musste er sie offensichtlich doch preisgeben. Und zu allem Überfluss ist sie noch zerbrochen.

Ein großes Loch klafft in ihrer Schale, von dem aus sich Risse in alle Richtungen ziehen, fast wie bei einem aufgepickten Hühnerei. Was dort von innen herauskommt, ist aber nicht der Schnabel eines schlüpfenden Kükens. Vielmehr zieht eine blutrote Flüssigkeit wurmgleiche Bahnen auf der gelben Außenhaut.

Was mag das sein?

Jetzt – da endlich das ominöse Oval ganz unsere ungeteilte Aufmerksamkeit findet und sogar etwas mehr von sich preisgibt, als nur seine nach allen Seiten gleiche unversehrte Gelbheit – jetzt sind wir auch nicht klüger als zuvor. Ist hier etwas entwichen, das sich beim Verlassen seiner Behausung an den scharfen Kanten der Bruchstelle verletzt hat? Und wo ist das fliehende Kerlchen mit der Maske verblieben? Lebt es noch? Diesmal bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als der Unterschrift zu folgen:

„Das Geheimnis aushalten“. (Aber so schwer ist das auch wieder nicht. Und schließlich: Gibt es überhaupt ein Geheimnis?)

Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XX)

Wednesday, 29. June 2011

Vor drei Jahren wurde ich von meiner Ansprechpartnerin bei Westropolis mal gebeten, einen „Beitrag über die Literatur der 1980er Jahre“ zu schreiben. Auf meine Nachfrage, was genau damit denn gemeint sei, stellte sich heraus, dass es um die in Deutschland damals erfolgreichsten Bücher gehen sollte, und unter diesen dann möglichst um solche, die den „Geist des Jahrzehnts“ besonders gut zum Ausdruck brächten. Das dürften Romane so gut wie Sachbücher sein! Die anderen freien Autoren des Kulturblogs der WAZ-Mediengruppe sollten parallel dazu die Musik, die Kunst, den Film und die Mode der 80er in Erinnerung bringen.

Wenn ich mich nicht sehr irre, war ich dann schließlich der einzige Gastautor, der den Auftrag ernst nahm und sein Soll erfüllte; kein Wunder, denn es stellte sich bald heraus, dass die Aufgabe mit einigem Aufwand verbunden war. Dabei hatte ich noch einen berufsbedingten Startvorteil, war ich doch im fraglichen Jahrzehnt ohne Unterbrechung als Buchhändler mit allen damals aktuellen literarischen Trends hautnah in Berührung gekommen. Und dennoch erswies sich ein erstes Brainstorming noch nicht als sehr ergiebig, zumal ich bei jedem zweiten Titel, der mir spontan einfiel, nicht hundertprozentig sicher war, ob er denn nun wirklich in diesem Jahrzehnt das Licht der Welt erblickt hatte. Ich hatte also einiges zu recherchieren und musste zudem die Spiegel-Bestsellerlisten der Jahre 1981 bis 1990 durchsehen, um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.

Was dabei herauskam, waren zwei Folgen Literatur der Achtziger, eine über Sachbücher und eine über die Belletristik dieses Dezenniums. In diesem Falle glaube ich nicht, dass es sich lohnt, meine alten Texte für Ostropolis zu überarbeiten. Sehr wohl aber scheint mir ihr Thema noch immer reizvoll, wenngleich nicht mit der willkürlichen Limitierung auf ein Jahrzehnt. Dass jedoch der Erfolg von Büchern etwas aussagt über das Denken und Empfinden der Menschen in der Zeit, in der diese Bücher – zur Freude ihrer Verleger und der Buchhändler – jene als Leser in großer Zahl für sich gewinnen, das erscheint mir immer noch evident und einer eingehenderen Betrachtung würdig.

Wenn von Erfolgsbüchern die Rede ist, dann meint man damit entweder Bestseller oder Kultbücher. Beide Begriffe möchte ich mit jeweils guten Gründen für mein Projekt vermeiden. Die reine Auflagen- bzw. Absatzzahl erscheint mir als Maßstab für die Wirkung eines Buches fragwürdig, sagt sie doch noch nichts darüber aus, ob der reißend verkaufte Schmöker auch gelesen wurde. Bestes Beispiel ist für mich hier immer Das Foucaultsche Pendel von Umberto Eco, das sich als Nachfolger seines populären Meisterwerks Der Name der Rose verkaufte wie geschnittenes Brot, aber die meisten Leser maßlos enttäuschte. (Ich persönlich kenne nur zwei Menschen, die von dem 750 Seiten starken Buch mehr gelesen haben als die ersten fünfzig.) Viele Erfolgsautoren sind da ja zugleich anspruchsloser und geschickter als Eco. Wenn sie einmal ein literarisches Erfolgsrezept gefunden haben, dann kochen sie daraus Jahr für Jahr ihr immergleiches Süppchen und haben ausgesorgt. Auch diese Art Serien-Bestseller von Leuten wie Johannes Mario Simmel, Heinz G. Konsalik, Donna Leon oder Georges Simenon sagen mindestens eins über ihre Leser aus: dass sie die Wiederholung des Immergleichen, längst Vertrauten lieben. Hohe Verkaufszahlen täuschen also starke Wirkung oft nur vor. Und das imposante Wort vom Kultbuch scheint mir ebenfalls für meine Absichten ungeeignet, da irreführend. So werden nach meiner Beobachtung nicht selten Bücher genannt, deren Titel jeder kennt, bei deren Nennung auch jeder ein mehr oder weniger deutliches Bild vor Augen hat – und die doch kaum jemand wirklich gelesen hat. Der Name sagt es ja schon deutlich: Kultobjekte werden aus der Distanz verehrt, vor allzu unmittelbarer Begegnung schützt sie ein stillschweigendes Berührungsverbot. Auch eilt ihnen meist der Ruf voraus, dass sie schwer zugänglich sind. Die Wirkungsgeschichte von Kultbüchern gibt indirekt zwar auch Auskunft über den Zeitgeist, doch soll dieser Aspekt hier nicht mein Thema sein.

Mir geht es vielmehr ganz banal um gesellschaftliche Trends, die sich im meist kurzlebigen Erfolg einzelner Bücher spiegeln. Die Frage, die sich mir in jedem einzelnen Fall stellen wird, lautet deshalb zunächst: Woher rührt das Interesse für gerade dieses spezielle Thema, das im vorliegenden Buch erstmals, oder doch erstmals auf diese Weise, abgehandelt wird? Und anschließend denke ich darüber nach, welchen der bekannten Grundrichtungen langfristiger sozialer Entwicklung dieses Interesse entspringt. Vielleicht komme ich aber auch zu dem Ergebnis, dass Bücher gerade deshalb erfolgreich sind, weil sie sich den vorherrschenden Trends verweigern und einen völlig neuen Ton anschlagen, der Neugier weckt. Insofern will ich das Ergebnis meiner Untersuchung offen halten. Ich beschränke mich bei meiner Studie auf die Zeit von 1955 bis 2005 und auf Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum.

Posted in Dingwelt, Trendbücher, Würfelwürfe | Comments Off on Plan einer Trendbuch-Analyse (1955-2005)

Monday, 27. June 2011

Es kommt vor, dass ich nicht weiß, was ich schreiben soll. Alle gewöhnlichen Mittel gegen diese Einfallslosigkeit versagen. Die Buchrücken schauen wie blöde Schafe auf mich herab, und ich schaue mutmaßlich ebenso blöd zurück. Ich denke darüber nach, was mir jüngst widerfahren ist, und gähne. Ich schaue aus dem Fenster auf die Schaufenster des seit Jahrzehnten geschlossenen Haushaltswarenladens gegenüber. Siebenschläfer. Es müsste leise nieseln, damit wenigstens das Wetter zur Leere in meinem Schädel passte. Aber höhnisch brät die Sonne die toten Fliegen auf meinem Fensterbrett gar.

Radiohören! Eben wird der 38-jährige Timm Klotzek zu seinem Wechsel von Neon und Nido zum SZ-Magazin befragt; ob ihm die Trennung schwer falle. Wörtlich sagt der Chefredakteur: „Ich glaube, der Wehmut wird erst später kommen.“ Habe ich richtig gehört? Ich habe richtig gehört. Vielleicht ist heute der Wermut zu früh gekommen. Na, das kann ja heiter werden. Aber einen eigenen Beitrag weiß ich aus diesem Lapsus nicht zu machen.

Ich könnte ja mit der Kamera vor die Tür treten und den nächstbesten Schnappschuss zum Anlass eines Textes machen, zur Kategorie Snapshot, oder Flanerie, oder Rêverie. Eine nicht gestellte Momentaufnahme, die mich vor die Aufgabe stellt herauszufinden, was der tiefere Sinn dieses Zufallsarrangements sein könnte. Die Welt ist doch so rätselhaft, so bizarr, so erklärungsbedürftig. Oder? Ich gähne schon wieder. Und außerdem kann ich gar nicht vor die Tür treten, denn ich warte auf einen Klempner, der im Keller ein leckes Rohr flicken soll.

Vielleicht sollte ich heute einfach mal wieder pausieren. Es ist doch keine Schande, wenn einem mal die Puste wegbleibt, oder? Was war das am 1. Mai – Tag der Arbeit! – bloß für ein dummer Einfall, mir beim Schreiben für mein Blog ab sofort keinen einzigen Tag Pause mehr zu gönnen? Dieser Ehrgeiz ist ja schon nahezu krankhaft!

Was sagt übrigens das Dienstpersonal zu meinen Nöten? „Gespräch meines Zimmerkellners mit dem Küchenmädchen über meine letzten Aphorismen. Er: ,Wenn man nur wüßte, wo der Mensch diese Einfälle alle hernimmt!?‘ Sie: ,Er hat doch den ganzen lieben Tag nix anderes zu tun!‘“ (aus Peter Altenberg: Fechsung; hier zit. nach Das Buch der Bücher von Peter Altenberg. Göttingen, Wallstein Verlag, 2009, Bd. 2, S. 475.) Und schon ist wieder ein Posting fertig. Etwas zerstreut ist es zugegebenermaßen geworden, aber doch drall und rund. Geh jetzt unter die Leut’; geh spielen!

Posted in Langsamkeit, Würfelwürfe | 2 Comments »

Saturday, 25. June 2011

Posted in Babel, Würfelwürfe | Enter your password to view comments.

Friday, 24. June 2011

Erstmals gegen sechs Uhr im Dienstmädchenbett aufgewacht. Dann der verabredeten Frühstückszeit um acht Uhr entgegengeschlummert. Den Sohn hält es länger in den Federn. Die Kinder machen sich auf den Schulweg, gebeutelt von einer Prüfungswoche mit vielen Klassenarbeiten hintereinanderweg, offenbar eine Spezialität des niederländischen Schulsystems. Tom fährt zum Jachthaven in Stavoren, wo seine Leihboote liegen. Zum Wochenende kommen die Boote vom Meer zurück und müssen an neue Mieter übergeben werden.

Annette zeigt uns nun Workum. Der Sohn kennt das Städtchen schon aus Kindertagen, hat er doch hier mit seinen Geschwistern und der Mutter mehrere Ferienaufenthalte erlebt und nach glaubhaftem Bekunden in bester Erinnerung behalten. Ich hingegen betrete Neuland. (Schon damals war mir die seltene Ruhe daheim an meinem Arbeitsplatz wertvoller als der bei den meisten Mitmenschen so beliebte Tapetenwechsel.) Als uns durch eine schmale Gracht ein Segler mit dem Namen Tijdgeest entgegenkommt, verschlägt ’s mir fast die Sprache. Wie das Boot so ruhig dahingleitet, kommt es mir vor wie ein Gleichnis auf die mir oft so unbegreifliche Paniklosigkeit meiner Zeitgenossen.

Nun ist uns doch noch unser Museumsbesuch vergönnt, und was für einer! Das Werk des malenden Lumpensammlers Jopie Huisman beeindruckt durch seine planvolle Entwicklung. Offenbar ist der Mann sehr überlegt an seine selbstgestellte Aufgabe herangegangen und hat seit den frühen 1960ern zunächst maltechnisch allerlei ausprobiert, bevor er schließlich nach Jahren seine persönliche Handschrift und seinen Blick auf die Dinge fand. Diese Dinge waren vor allem die verachlässigten, abgenutzen Gegenstände, die seine Mitbürger fortwarfen und die auf seinem Karren landeten. Viel Fleiß und Sorgfalt steckt in seiner Malerei und Zeichenkunst. (Imposant auch Huismans Kollektion von Gewichtskästen und Waagen, mit der er die lange Geschichte des Betrugs zu dokumentieren trachtete, denn viele Gewichte sind durch unscheinbare „Abnutzungen“ offenbar leichter, als ihr Nennwert vorgibt.)

Anschließend besichtigen wir Toms Arbeitsplatz und seine Boote, deren Namen mit C beginnen und auf A enden, wie Carolina, Caba oder Camilla. So heißt das komfortabelste Schiff dieser Reihe zufällig wie meine Enkelin. Ungeschickt wie ich bin, reiße ich in einem anderen Boot, das wir uns von innen anschauen, die Klinke einer Schlafkojentür aus der Verankerung, was mir für eine unanständig lange Zeit die Stimmung verdirbt. Dabei ist der Schaden, den ich damit angerichtet zu haben fürchte, doch viel geringfügiger und leichter behebbar, als ich mir einrede und man mich im Scherz wohl auch glauben machen will. Ich ahne den Schabernack und mime nun so lange den arglos leidenden Übeltäter, bis Tom mich aus meinem Verdruss erlöst, indem er mir offenbart, wie geringfügig der Aufwand einer Reparatur doch eigentlich sei.

Mein Sohn und ich gönnen uns schließlich einen frischen Kabeljau aus der besten Bratküche von Stavoren. Einen so köstlichen Fisch habe ich lange nicht mehr gegessen. Mein Sohn hatte beschlossen, von hier aus per Fähre übers IJsselmeer nach Enkhuizen und von dort mit der Bahn zurück nach Amsterdam zu fahren. So nehmen wir am Steg Abschied von ihm und winken, bis das Schiff außer Sicht ist. Annette packt in Workum ihre sieben Sachen und wir fahren gemeinsam mit dem Automobil in unser beider Heimatstadt. Unterwegs nutzen wir die Gelegenheit zum Austausch über Themen, die nur uns beide interessieren. Die wenigen Gesprächspausen stopfen wir mit ein paar Liedern von Hindi Zhara. Um fünf Uhr nachmittags bin ich wieder daheim.

Posted in Fernflanerien, Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Memogramm der Hollandreise (Tag II)

Thursday, 23. June 2011

Wecker 5:25 Uhr. Eine Tasse Kaffee, zwei Brote mit Kochschinken. Fußweg zum Rathaus Rellinghausen bei trockenem Wetter, angenehm kühl, klare Luft, Vogelgezwitscher. Mit dem Nachtexpress-Bus, den ich noch nie genutzt habe, zum Hauptbahnhof Essen, von dort mit einem weiteren Nachtexpress-Bus zum Oberhausener Hauptbahnhof. Von dort mit dem ICE über Duisburg, Arnhem, Utrecht nach Amsterdam. Ankunft pünktlich um halb zehn, wo der älteste Sohn und seine friesische Freundin Gerda mich gut gelaunt erwarten. Zum Harnabschlagen und auf einen Weckkaffee in ein rummeliges Restaurant mit überforderten Kellnern noch im Centraal-Bahnhof.

Per Straßenbahn dann in Gerdas Wohnung in der Marco Polostraat. Nach kurzem Aufenthalt zu dritt großer Spaziergang, unter andrem durch den schönen Vondelpark bis ins Museumsviertel. Nach Abwägung von Kosten und Nutzen werden aber Ausstellungsbesuche, ob im Van Gogh Museum oder im Rijksmuseum, einstimmig verworfen. Einkehr auf Bierbänken vor einer kleinen Gaststätte. (Kann man dann eigentlich von „Einkehr“ sprechen?) Aß eine sehr fruchtige Tomatensuppe mit bestem Appetit, aber glücklicherweise vor Inaugenscheinnahme der sanitären Anlagen, die mir diesen möglicherweise verdorben hätte.

Unterdessen stets angeregte Unterhaltung über disparate Gegenstände, wie sie uns die durchwanderten Stadtkulissen gerade zutrugen. Eindrücklich etwa Gerdas Schilderung vom wilden Leben und tragischen Tod des niederländischen Musikers, Küstlers und Enfant terribles Herman Brood, der sich vom Dach des Amsterdamer Hilton-Hotels herabstürzte, weil ihm seine Drogensucht übern Kopf wuchs. (Dass dieses traurige Ereignis sich zufällig an meinem bevorstehenden Geburtstag zum zehnten Mal jährt, erfahre ich gerade erst beim Nachlesen des Wikipedia-Artikels über Brood.) Auf dem Rückweg Einkauf bei Albert Heijn, einer Ladenkette, bei der die muslimischen Kassiererinnen allesamt schwarze Kopftücher trugen.

Rechtzeitig zurück in Gerdas Wohnung, um den für fünf Uhr nachmittags verabredeten Besuch Annette B.s aus Workum abzuwarten, die uns nach dorthin mit ihrem Automobil abholt. (Leider kann Gerda nicht mitkommen, weil sie am nächsten Tag beruflichen Verpflichtungen nachzukommen hat. Oder waren es Verpflichtungen im Zusammenhang mit der überaus problematischen Wohnungssuche? Es ist nahezu unmöglich, in dieser Stadt eine akzeptablie Mietwohnung zu finden, wenn man sich hierum nicht entweder schon vor vielen Jahren angemeldet hat oder doch mindestens das Einommen eines Chefarztes oder die Beziehungen eines Immobilienmaklers hat.) So gehen wir zu dritt ohne Gerda auf die Suche nach einer italienischen Gaststätte oder einer holländischen Pommesbude und finden kurz vorm Verhungern in der Jan van Galenstraat tatsächlich die kleine Pizzeria Martini mit originellem Ambiente und freundlicher Bedienung durch den Inhaber. Anschließend fahren wir über den fast dreißig Kilometer langen Afsluitdijk durchs IJsselmeer nach Workum.

Tom und die Kinder begrüßen uns. Hausbesichtigung und Tagesausklang. Zu Bett im „Dienstmädchen-Zimmer“. Fülle der Eindrücke hindert mich zunächst am Einschlafen. Lese darum noch in einem beliebig aus dem Bücherregal gegriffenen Suhrkamp-Bändchen aus dem Bestand von Annettes verstorbener Schwester Karin: Edmund Wilsons Auf dem Weg zum Finnischen Bahnhof. Bedrückende Schilderungen des Lebens der arbeitenden Bevölkerung im Manchester des XIX. Jahrhunderts. – Traum von einem gefluteten Keller, in dem quietschend die Ratten ertrinken.

Posted in Fernflanerien, Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Memogramm der Hollandreise (Tag I)

Tuesday, 21. June 2011

Was sind die beiden beherrschenden Themen in den dominierenden (d. h. bestverkäuflichen) Massenmedien (Boulevardpresse und Privatfernsehen)? Ganz einfach: „stars and strokes“, Prominente und Katastrophen. Das ist natürlich nicht etwa so, weil die Medienmacher keine anderen Einfälle hätten, sondern weil ihre Kunden keine anderen Bedürfnisse haben als eben diese beiden: Identifikationslust und Sensationsgier. Welcher Mann möchte nicht so cool wie Humphrey Bogart, so stark wie Arnold Schwarzenegger und so smart wie Tom Cruise sein? (Da darf man schon mal darüber hinwegsehen, dass Bogie ein schwächlicher Kettenraucher war, Arni ein Befürworter der Todesstrafe ist und Tommy sich als Aushängeschild für eine obskure Sekte hergibt.) Und welche Frau möchte nicht sexy wie Marilyn Monroe sein, klug wie Jodie Foster und erfolgreich wie Angela Merkel? (Macht ja nichts, dass Norma Jeane Baker an ihrer Anziehungskraft auf Männer schließlich elend zu Grunde ging, Jodie den Reagan-Attentäter Hinckley zu seinen sechs Schüssen auf den Präsidenten inspirierte und Angie, man mag es drehen und wenden wie man will, in ihrem öffentlichen Erscheinungsbild doch eine sehr fade und langweilige Person bleibt.)

Entscheidend fürs Image der Promis sind stets rein quantitativ messbare Werte: die Höhe der Gage, die Zahl der Fans, Einschaltquoten in der Glotze und Besucherzahlen in den Kinos, ausverkaufte Stadien und beeindruckend viele Klicks auf ihre „persönlichen“ Websites, möglichst hohe Positionen in Rankings („5 Oscars“, „über 90 Zentimeter Brustumfang“) und undurchdringliche Trauben von Fotografen vor den Entrees sündhaft teurer Hotels, Torschussstatistiken und ununterbrochene Serien von K.-o.-Siegen. Das Guinness-Buch der Rekorde ist zu einem guten Teil auch ein Almanach des Starkults unserer Tage. Eine immer ärmer werdende Menschenwelt lechzt zunehmend nach dem Weltrekord, bis in die letzten vernetzten Winkel von Hintertupfingen und der mongolischen Wüste. Und der armselige Star – verfolgt von Stalkern, Paparazzi und seinen eigenen Süchten – ist Täter und Opfer zugleich. Er zieht einen Schweif von Fans hinter sich her, der seiner Eitelkeit schmeichelt; und ist doch zugleich nur ein „Mensch wie jeder andere“: zwei Arme, zwei Beine und ein von diesem Spektakel überfordertes Hirn.

So, knapp charakterisiert, funktioniert die Maschinerie der Identifikationslust, die 99 Hundertstel von uns in ihren Bann zieht. Suche nach einem Menschen, der nicht weiß, wer Diana oder Elvis waren – dann kannst du vielleicht noch ein ursprüngliches Gespräch mit ihm führen. Wir sind alle verseucht von diesem Kult profaner Götter. Der vergängliche Ruhm dieser Götzen hat längst schon unser freies Denken paralysiert. Und nun tritt uns noch unsere unausrottbare Sensationslust in die Kniekehlen und besorgt den Rest, dass wir, täppische Affen, kaum noch eine Chance haben dürften, unseren Fortbestand aus diesem Jahrhundert ins nächste zu retten.

Was zwingt denn Millionen Fernsehzuschauer bei den alljährlichen Formel-I-Rennen vor den Bildschirm? Ich behaupte keck und frech: die Hoffnung auf einen katastrophalen Unfall. Wenn Michael Schumacher auf dem Nürburgring aus der Bahn getragen worden wäre, trotz aller Sicherungsmaßnahmen, und am Rande der Strecke zu einem Häuflein Asche verkohlt – dann, ja genau dann wären endlich die heimlichen Hoffnungen der sensationslüsternen Zuschauer erfüllt worden. Und in den folgenden Tagen wären die Einschaltquoten so hoch gewesen wie nie zuvor. Und da es doch letztlich immer ums Geld geht, wäre dieses traurige Ereignis das Optimum gewesen für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Vermarkter. Insofern ist auch der Doping-Skandal bei der Tour de France ein Erfolg für die medialen Ausbeuter dieses Großevents. Die sportliche Konkurrenz als sauberer Vergleich ehrlicher Athleten passt doch längst nicht mehr in unsere nach persönlichen Tragödien und steilen Abstürzen gierende Welt des Starkults. Je maßloser wir unsere Stars in den Himmel der Unerreichbarkeit heben, desto tiefer wollen wir sie fallen sehen. Das ist nun einmal Gesetz in diesem schmutzigen Geschäft, in dem nur jene Vergötterung des Menschlich-Allzumenschlichen Bestand für die Ewigkeit haben kann, die noch zu Lebzeiten in den Abgrund völligen Versagens stürzt. Allein dieses Spektakel macht uns unser eigenes, schmalspuriges, blasses Alltagsleben noch einigermaßen erträglich. Und wenn dann beides gar zusammenfindet: die Gier nach der katastrophalen Sensation und die Lust an der Identifikation. Dann kocht das Star-System über und der Rubel rollt. Wie schön wäre es doch für den Moloch, wenn er solche Meldungen wie diese in die mediale Schein-Welt hinausschleudern dürfte: Kate Moss (aktueller Body-Mass-Index 16,9) erschießt ihren Ex-Geliebten Pete Doherty in der Empfangshalle des Berliner Hotels Adlon; Königin Elisabeth II. von England gibt zu, den Mord an ihrer Ex-Schwiegertochter Diana in Auftrag gegeben zu haben, weil sie diese beim inzestuösen Geschlechtsverkehr mit Enkel William im Buckingham-Palast ertappt hatte; die Pariser Zeitschrift Paris Match veröffentlicht das Faksimile eines Vertrags von Zinédine Zidane mit dem italienischen Fußball-Dachverband Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), aus dem hervorgeht, dass sein legendärer Kopfstoß gegen Marco Materazzi kurz vor Schluss des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Berlin verabredet und mit sieben Millionen Euro honoriert wurde.

Das wollt ihr doch hören, oder? Auf Sensationsnachrichten dieses Formats müsst ihr lüstern-lechzenden Fans wohl noch ein Weilchen warten. Aber sie werden kommen – so oder so ähnlich. Wartet ’s nur ab! Und dann? Was habt ihr davon? Ich würde euch so gern verstehen. Aber ich bin wohl zu dumm dazu.

[Dieses Posting erschien zuerst am 30. August 2008 bei Westropolis unter gleichem Titel. Es erscheint hier ungekürzt und wurde für die Neuaufnahme in mein Revierflaneur-Blog nur geringfügig überarbeitet. Das Titelfoto stammt vom Revierflaneur.]

Posted in Ostropolis, Werke, Würfelwürfe | Comments Off on Star-Dreck

Friday, 17. June 2011

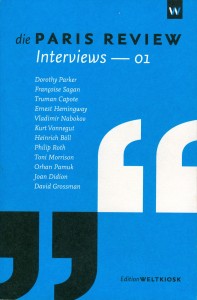

Als ich vor drei Wochen mit großem Vergnügen die Schriftsteller-Interviews aus der Paris Review in der soeben erschienenen deutschen Übersetzung las, da fragte ich mich, warum es in Deutschland kein ähnlich ambitioniertes Unternehmen gab und gibt: Autoren nicht nur en passant zu befragen, wie es regelmäßig in unseren Zeitungs-Feuilletons geschieht, meist anlässlich des Erscheinens eines neuen Buches; sondern grundsätzlicher, zu ihrer Arbeitsweise, ihren Schreibtechniken, ihren innersten Anliegen, ihren Vorbildern und so weiter. Als einziges ungefähr dem amerikanischen Vorbild angenähertes deutsches Beispiel fielen mir spontan die Werkstattgespräche mit Schriftstellern ein, die Horst Bienek Anfang der 1960er-Jahre mit 15 zeitgenössischen deutschsprachigen Schriftstellern geführt hat (München: Carl Hanser Verlag, 1962).

Dieses Buch war für mich eine wichtige Orienierungshilfe, als ich mir als lesehungriger 15-Jähriger einen Überblick über die damals modernen Autoren verschaffen wollte. Das Wörtchen „modern“ bezeichnete für mich die conditio sine qua non bei der Auswahl meines Lesestoffs in der Stadtbibliothek. Aus einem naiven Vorurteil heraus lehnte ich alle ältere Literatur ab. Ich war überzeugt, dass mir nur lebende Autoren etwas über die gegenwärtige Welt würden sagen können, am besten noch junge lebende Autoren. Warum sollte für Bücher nicht gelten, was doch auch für alle anderen Industrieprodukte galt? (Dass nämlich nur das jeweils Neueste, Modernste für den Zeitgenossen das Beste und Brauchbarste sein konnte.)

Es überforderte mich allerdings, Romane von allen 15 Autoren zu lesen, die Bienek interviewt hatte. Darum nahm ich einige in die engere Wahl, die mir den Gesprächen nach zu urteilen am meisten zusagten. Wenn ich mich recht erinnere, gefielen mir Alfred Andersch und Martin Walser besonders gut, während mir Robert Neumann, Hermann Kesten und Friedrich Sieburg vorkamen, als gehörten sie eigentlich schon nicht mehr in die Gegenwart. Zu unmodern! Ich kann nicht einmal verhehlen, dass ich mich auch von den Porträtfotos beeinflussen ließ, die dem Band beigegeben sind. In diesem Alter ist es wohl verzeihlich, dass man noch sehr auf Äußerlichkeiten achtet. Von Walser lieh ich ein Buch aus – um es schon nach ein paar Seiten wieder aus der Hand zu legen. Was war das denn? Als ich auch im zweiten Anlauf überhaupt nicht mit diesem sonderbaren Büchlein zurechtkam, entdeckte ich, dass ich irrtümlich Prosatexte eines Robert Walser gegriffen hatte, der ja schon längst tot war! Angewidert brachte ich das Bändchen aus der Bibliothek Suhrkamp zurück und entlieh stattdessen Ehen in Philippsburg vom „richtigen“ Walser, ohne indes damit wesentlich mehr anfangen zu können.

Heute nahm ich Bieneks Buch, das ich mir vor ein paar Jahren antiquarisch beschafft hatte, wieder einmal zur Hand. Und was erfahren wir gleich zu Beginn des Vorworts über den „Anlaß“, der den Herausgeber zu seinem Vorhaben angeregt hatte? „Vor Jahren las ich in der amerikanischen Zeitschrift Paris Review ein Interview mit William Faulkner; ein junger Autor, Jean Stein, hatte den amerikanischen Romancier besucht und mit ihm über ,Werkstattprobleme‘ eines Schriftstellers gesprochen. Die Antworten Faulkners haben mir ein tieferes Verstehen seiner Yoknapatawpha-Welt ermöglicht, sie waren für mich ein Schlüssel, eine Art authentischen Kommentars zur Struktur seiner Romane: Ich erfuhr mehr daraus als aus allen Essays über ihn.“ (Bienek, a. a. O., S. 7.)

Ich habe das Faulkner-Interview soeben gelesen. Es hat mich in meinem Vorurteil bestärkt, dass Faulkner kein Autor ist, der mich interessieren könnte. Schon die Unverrückbarkeit seiner Standpunkte stößt mich ab, seine maskuline Selbstsicherheit. Dazu passt, dass er voreilig schlussfolgert und sich zu Gegenständen äußert, von denen er offenbar nicht die geringste Ahnung hat. Jean Stein bittet ihn, sich zur Zukunft des Romans zu äußern. “I imagine as long as people will continue to read novels, people will continue to write them, or vice versa; unless of course the pictorial magazines and comic strips finally atrophy man’s capacity to read, and literature really is on its way back to the picture writing in the Neanderthal cave.” (Paris Review No. 12 / Spring 1956.) – Wo ein Bedarf ist, finden sich Leute, die sich dafür bezahlen lassen, ihn zu decken? Das geht noch hin. Aber dass sich, „vice versa“, auch immer Leute finden, die ein Produkt abnehmen, bloß weil es in die Welt gesetzt wird, ist schlicht Blödsinn! Und mit seiner kulturpessimistischen Unkerei, dass die zeitgenössische Menschheit zum Neanderthaler regrediert, wenn sie ihre Kinder Comics lesen lässt, kommt mir Mr. Faulkner vor wie ein bornierter Spießer aus den miefigen 1950er-Jahren.

Posted in Interviews, Questionnaire, Würfelwürfe | Comments Off on Zwiegespräche mit Schriftwerkern

Thursday, 16. June 2011

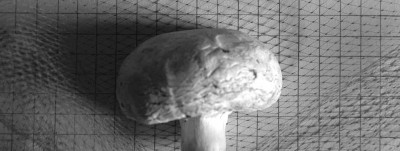

Wir werden Zeugen eines Angriffs auf unser Maskenmännchen. Wie aus dem Nichts erhebt sich eine gewaltige Faust, die sich um einen noch gewaltigeren Hammerstiel schließt, an dessen Ende ein noch gewaltigerer runder Kopf ohne Finne droht. Diese Art Hammer nennt man wohl auch Fäustel. Der Treffer mit einem solchen Mordwerkzeug muss jedenfalls verheerend für den Getroffenen sein, selbst wenn er ein ausgewachsenes Mannsbild wäre, von unserem mickrigen Zwerg ganz zu schweigen.

Der Angriff dürfte das Männlein überrascht haben, denn allzu hilflos wirkt seine Abwehrgeste. Es hält die Händchen nicht einmal schützend vor sein maskiertes Gesichtlein, spreizt vielmehr die Ärmchen ganz nutzlos, als wollte es den Hammer zur freudigen Begrüßung empfangen. Zugleich scheint es nach hinten zu fallen.

Wie so plötzlich der gelbe Ball, den der Kleine doch zuletzt vor seinem Bauche getragen hatte, nun urplötzlich hinter seinem Rücken verschwinden konnte, bleibt rätselhaft. Immerhin scheint in diesem Arrangement die Kugel bessere Aussichten als ihr Besitzer zu haben, mit heiler Haut davonzukommen.

Die Frage drängt sich auf: Warum tut der große Unbekannte das? Was veranlasst diesen anonymen Hammerschwinger zu solch brachialer Strafaktion? Hat sich der Kleine etwas zuschulden kommen lassen, dass er solch grausame Bestrafung verdient? Bedenken wir die Vorgeschichte, so mag es scheinen, als habe er die goldene Kugel gestohlen und werde nun, auf frischer Tat ertappt, am Vollzug seines Diebstahls gehindert. Bevor er seine Beute endgültig in Sicherheit bringen kann, wird er erledigt.

Wie dem auch sei: Die Bildunterschrift denunziert das gewalttätige Strafgericht, mit dem wir hier konfrontiert werden, als Ausdruck von Schwäche. Auf das schlimme Kapitalverbrechen schweren Diebstahls folgt ein noch schlimmeres Kapitalverbrechen: Mord. Die Eskalation gehorcht einem Automatismus. Und automatisches Handeln ist schwach.

Posted in Heinrichs Testament | Comments Off on Heinrich Funke: Das Testament (XVIII)

Wednesday, 15. June 2011

Der Blick ins genau zehn Jahre alte Flourit-Kapitel des Zufall förderte keine neuen Erkenntnisse, sondern bloß ein paar Erinnerungen zutage. Man schreibt das erste Jahr des noch unschuldigen neuen Jahrtausends. Ich erscheine mir im Rückblick wie eine gefangene Motte, die zwischen verschiedenen gefährlichen Flammen hin- und herflattert. Es war noch nicht lange her, dass ich mein Souterrain zugunsten meines Ältesten aufgegeben hatte und in die obere Wohnung gezogen war. Dort schlief und schrieb ich eine Zeit lang im hinteren, zur Terrasse gelegenen Zimmer. Meine Brotarbeit empfand ich fast nur noch als lästige Routine, bei der die einzige Herausforderung darin bestand, eine möglichst heitere Miene zum faden Spiel zu machen. Und über diesem Szenario, das vielleicht tatsächlich bei allem Wohlstand eine Hölle war, lag Tag für Tag der dichte Nebel einer schweren Betäubung. Ich war wohl eine jener bemitleidenswerten Existenzen, von denen man spöttisch sagt, es gehe ihnen zu gut.

Immerhin hatte ich meine Freude an Wortspielen, Witzen und Rätseln noch nicht ganz eingebüßt. Und mein makaberer Humor lag immer auf der Lauer nach einem Bonmot, mit dem ich schlichtere Gemüter aus der Fassung bringen konnte. Um nicht zu versauern redete ich mir ein, dass ich nebenher meine hochtrabenden Projekte vorantrieb. Was war es doch gleich damals noch für eines? Richtig! Vor zehn Jahren wollte ich meine ganz persönliche Bibliothek der Weltliteratur zusammenstellen, bestehend aus tausend Bänden aller Zeiten und Länder, Dichtung so gut wie Philosophie und Wissenschaften umfassend. Und jedes dieser Werke wollte ich überaus gründlich lesen, um im Anschluss einen brillianten Essay zu schreiben, in dem seine Vorzüge, seine Einzigartigkeit und sein Wert für die Zukunft ausgemessen würden.

Vor zehn Jahren hatte ich gerade Theodor W. Adornos Gedankenbuch Minima Moralia aus der Hand gelegt und begann mit der Lektüre von Joseph Roths Roman Radetzkymarsch. Und was wurde daraus? Natürlich nichts Gescheites! Warum sollte auch gerade ich der Mann sein, dem zu jedem der großen Bücher der Weltliteratur etwas einfiele, worauf noch kein anderer gekommen war? Wenn ich mir die zahllosen Projekte vor Augen führe, die ich im Laufe von Jahrzehnten entworfen, eine Weile verfolgt und dann wieder verworfen habe, dann erscheine ich mir wie jemand, der sich selbst unablässig den großen Weltenrichter vorgespielt hat und dabei doch nur ein alberner Hanswurst war, Opfer einer größenwahnsinnigen Selbsttäuschung. Andererseits war ich immerhin nie ganz untätig. Die Pläneschmiederei hielt mich auf Trab. Ich schrieb unentwegt, ich las ein Buch nach dem anderen. Geschadet hat mir das kaum.

Zum Schluss dieses 166. Kapitels schrieb ich, wieder einmal voller Hoffnung auf eine Besserung meines Zustands: „Immerhin habe ich meinen blauen Ohrensessel nun so gestellt, dass ich den Blick frei habe in den Garten; daneben den Schachtisch, den ich allerdings bei nächster Gelegenheit einmal gründlich restaurieren muss. Zu sorgen ist nun vor allem noch für eine optimale Beleuchtung (von oben, von der Konstruktion des Hochbetts herab). Neben den Bleistiften und Karteikärtchen zum Exzerpieren von Zitaten und Gedanken sollen ein Stövchen mit Teekanne, eine Teetasse und eine große Kerze auf dem Schachtischchen Platz finden. – So gerüstet müsste ich das Lesen zu einem Hochgenuss kultivieren können, zum ersehnten Zielpunkt meines Alltags, zur eigentlichen Freude meines Daseins […].“ (Zufall, S. 2656.)

Diese eingeschränkte, trotzige kleine Hoffnung, die ich mit dem Adverb immerhin zum Ausdruck bringe, muss mir wohl reichen: für die Bewertung meiner Vergangenheit ebenso wie für die Einschätzung meiner Zukunftsaussichten. Immerhin lebe ich noch.