[Wahnsitz ab August 2009.]

Archive for April, 2009

Wohnsinn (XI)

Thursday, 30. April 2009Wohnsinn (X)

Thursday, 30. April 2009Protected: Lächerlich

Wednesday, 29. April 2009Unfassbar

Tuesday, 28. April 2009Zwei Top-Meldungen konkurrieren heute auf der Titelseite der SZ um meine Aufmerksamkeit: Bayern feuern Klinsmann (mit Bild) und Schweinegrippe erreicht Europa (ohne Bild, denn ein paar mit Mundschutz maskierte Mexikaner gab’s schon gestern). Indes taugt auch der arbeitslose Trainer hinterm Steuer seines Autos gut zur Illustration der Pandemiepanik, schaut er doch drein, als hätte er sich diese Seuche bereits eingefangen und mit seiner Entlassung die letzte Chance verpasst, von Dr. Rüdiger Degwert mit einer Anstaltspackung Tamiflu versorgt zu werden.

Wenn mich schon Aufmacher und Eckenbrüller auf Seite eins mit ihrem unfreiwilligen Zusammenspiel – Bananenflanke von Libero auf Linksaußen – in Feiertagslaune versetzen, dann weiß ich aus Erfahrung, dass mich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Seite vier der eine oder andere krause Kommentar beglücken wird, wie gemacht zur Vorführung in meinem apokalyptischen Kasperltheater.

Und richtig! Werner Bartens schafft es, auf Teufel komm raus dem Grippethema 134 Zeilen abzuringen, die dem besorgten Leser beim Frühstück zwar nicht verraten, was etwa zu tun sei, um nicht zu den Abermillionen Toten zu zählen, die demnächst zu beklagen sein könnten, aber ihm doch immerhin die tröstliche Gewissheit geben, dass selbst der kluge Kommentator von der SZ, was das angeht, in keiner komfortableren Lage ist. Und außerdem: „Es kann sein, dass die Schweinegrippe in wenigen Tagen vorbei sein wird, manche Infektionen begrenzen sich aus unbekannten Gründen selbst.” Nun ja, warum auch nicht? Theoretisch denkbar ist ja sogar, dass erfolglose Fußballtrainer freiwillig zurücktreten, wenngleich mir ein konkretes Beispiel für diese Variante gerade nicht einfallen will. Das heißt aber weniger als nichts, denn was Fußball betrifft bin ich ein mindestens so blutiger Laie wie der Herr Bartens in Sachen Epidemiologie. Darum versteigt der sich auch lieber in ein Gebiet, auf dem jeder fidele Selbstdenker ein halbwegs vertrauenerweckendes Texterl hinbekommen kann: das der Wahrnehmungs-Psychologie und Erkenntnis-Philosophie: „Viren kann man nicht sehen, riechen oder schmecken. Sie sind sinnlich kaum zu erfassen, diese Eigenschaften teilen sie mit Strahlen, Genen und dem Klimawandel.” Offenbar sind das lauter Sachen, die Bartens für zugleich unsichtbar und gefährlich hält. Aber schon stutze ich und frage: Was ist an Genen gefährlich? Sind Gene nicht zuallererst einmal ausgesprochen nützlich, brav und liebenswert, geradezu lebensnotwendig? Nun ahne ich zwar, was Bartens im Hinterkopf hatte, als er die Gene hier einreihte. Hat nicht zufällig eben erst eine bayerische Agrarministerin den Anbau einer gentechnisch manipulierten Kartoffel namens Amflora zugelassen? Pfui Deibel, denkt da der Verbraucher, aber ich muss das Zeug ja nicht essen. „Den meisten Menschen”, so Werner Bartens, „fehlen […] Phantasie und naturwissenschaftliche Kenntnisse”, um diese und ähnliche Bedrohungen wahrzunehmen. Gleichzeitig registriert er eine „mediale Pandemie”: „Den Viren gleich verbreiten sich Informationen in Windeseile um den Globus, seriöse Berichte wie gehetzte Panikmache.” Was geschieht, wenn auch und gerade die seriösesten Berichte unweigerlich zu Panik führen, sagt der Kommentator lieber nicht. Und er enthält uns auch eine genauere Schilderung dessen vor, was er sich im Zusammenhang mit der Grippegefahr unter Panik vorstellt. Gesine Schwan, die Präsidentschaftskandidatin, meinte vorige Woche im Redaktionsgespräch beim Münchner Merkur: „Wenn sich dann [in zwei bis drei Monaten] kein Hoffnungsschimmer auftut, dass sich die Lage verbessert, dann kann die Stimmung explosiv werden.” Dafür musste sie landauf, landab und selbst von ihren Sympathisanten kräftige Prügel einstecken, der Art, sie würde soziale Unruhen ja geradezu herbeireden. Wenig später dazu befragt, mit welchen Szenarien sie denn rechne, stellte sie bei FOCUS Online klar, sie rechne nicht mit brennenden Barrikaden. „Wir haben aber in der gegenwärtigen Krise die Verantwortung, weder zu dramatisieren oder gar Ängste zu schüren noch die Realität auszublenden.” Das könnte, wenn das Virus es will, wortwörtlich nun auch bald Ulla Schmidt sagen, unsere Gesundheitsministerin.

Werner Bartens hat in seinem Meinungsallerlei noch einen Wurstzipfel schwimmen, und der schmeckt so: „Die vage Zeitangabe, wann das Super-Virus entstehen könnte, und die Verdrängung des Unsichtbaren führten dazu, dass die meisten Menschen solche Warnungen nicht ernst nahmen. […] Jetzt könnte eine neue und gefährliche Grippe entstanden sein. Doch niemand außer ein paar Experten wollte die permanente Bedrohung vor dem Ernstfall zur Kenntnis nehmen. Sie war wohl zu schleichend und zu abstrakt.” Leider verrät uns der Kommentator nicht, was denn zur Vorbeugung hätte getan werden können, wenn die Warnungen vor der permanenten Bedrohung von den meisten Menschen und nicht nur von ein paar Experten zur Kenntnis und ernst genommen worden wäre. Und dass es einer besonderen Phantasieleistung bedarf, sich die vielleicht bevorstehende Grippe-Pandemie vorzustellen, ist ebenfalls Unsinn. Bartens erwähnt ja selbst den Musterfall, die berühmte „Spanische Grippe” der Jahre 1918 und 1919, die mittlerweile sehr detailreich dokumentiert ist. Vermutlich eine halbe Milliarde Menschen, ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung, erkrankte seinerzeit durch die Infektion mit dem Influenzavirus vom Subtyp A/H1N1, geschätzte 50 Millionen starben weltweit daran. Heute wären es bei gleichen Anteilen 225 Millionen Tote, das entspricht etwa der Bevölkerung Indonesiens.

Was offenbar den Verstand der meisten Zeitgenossen übersteigt und sie zu den unsinnigsten Scheinerklärungen und Spiegelfechtereien verführt, das ist nicht die Tücke des Unsichtbaren, die Unwägbarkeit des Unberechenbaren, die Unfassbarkeit des Unbegreiflichen, wie Werner Bartens sich selbst und uns Lesern weismachen will. Es ist schlicht und einfach die Unfähigkeit, angesichts globaler Bedrohungen einer gewissen Kategorie und Dimension unsere prinzipielle Ohnmacht zu erkennen und einzugestehen.

Favicon

Tuesday, 28. April 2009Kürzlich entdeckte ich im Angebot eines Versandantiquars einen Titel, der meine Neugier weckte: Die Bibliothek der Zukunft von Dieter E. Zimmer, über „Text und Schrift in Zeiten des Internets”, erschienen im Ullstein Taschenbuch Verlag in Berlin („früher 9,95 €, jetzt 4,50 €”).

Das Büchlein ist acht Jahre alt, für diese Thematik also allenfalls noch von historischem Interesse. Es befasst sich auf 393 Seiten laut Prospekt „mit allen Fragen der Umwälzung”: „E-Book, virtuelle Weltbibliothek, E-Text, Hypertext, Enzyklopädien, Fachzeitschriften, Katalogrecherche, Geschichte der Textverarbeitung, Urheberrecht, Die Sterblichkeit der Information, www-Fakten und Zahlen.” Noch vor einem Jahr hätte ich so etwas für die Abteilung „Anachronismen und Kuriositäten” meiner Bibliothek bestellt. Jetzt, da ich nicht weiß, wo und wie meine Bücher und ich künftig wohnen werden, nehme ich von solchen Anschaffungen schweren Herzens Abstand.

Ich hätte Zimmers Buch übrigens gleich neben mein zwölf (!) Jahre altes SmartBooks Computer-Lexikon von Peter Fischer gestellt, in dem als Suchmaschine zwar schon Yahoo verzeichnet ist, nicht jedoch Google. Dafür sind dort noch rührenderweise uralte typographische Termini wie „Hurenkind” und „Schusterjunge” verzeichnet. Und vom Begriff „Icon”, der mittlerweile sogar schon in den Duden aufgenommen wurde, wird man allen Ernstes auf „Ikone” verwiesen, um dort die Erklärung zu lesen: „Bildsymbol, Sinnbild in grafischen Benutzeroberflächen oder Menüs. Beispiel: Gänsekiel für Textverarbeitungsprogramm.”

Apropos Icon. Unnötig zu sagen, dass ein ganz neuer Begriff wie „Favicon”, eine Legierung aus favourite und icon, in Fischers smartem Lexikon noch nicht vorkommt. Es benennt „ein kleines, 16×16 oder 32×32 Pixel großes Bildsymbol oder Logo, das in der Adresszeile eines Browsers links von der URL angezeigt wird und meist dazu dient, die zugehörige Website auf wiedererkennbare Weise zu kennzeichnen.” (Wikipedia)

Seit gestern ist die Adresse meines Weblogs mit einem solchen Favicon versehen. Mein Bildsymbol ist, versteht sich, der Zylinder, jener schwarze Hut, der im Weltende des Jakob van Hoddis dem Bürger vom spitzen Kopf flog. Was weiter geschah? Siehe Titelbild (von Wilhelm Busch).

Protected: Omnibus

Monday, 27. April 2009tweet 2

Monday, 27. April 2009hallo allerseits, euer gott ist unter die mikroblogger gegangen. bevor der papst den gleichen weg einschlägt will ich euch nur eins sagen:

Gefälligkeit

Sunday, 26. April 2009„Der Betreiber der Website revierflaneur.de ist um Fehlerfreiheit in formaler und inhaltlicher Hinsicht bemüht.” So lautet der erste Satz zur Sorgfalt meiner Texte dieses Weblogs, die ich am 27. Juli 2008 im Impressum versprochen habe.

Welche Mühen sich im Einzelnen aus diesem anspruchsvollen Vorsatz ergeben, das wird der Leser nur ermessen können, wenn er selbst einmal probiert hat, einen in jeder Hinsicht richtigen Text herauszubringen. Vom Buchstabendreher bis zum fehlenden Komma, vom falschen Fall bis zur hässlichen Wiederholung lauern Fehler und Makel in jeder Zeile. Dagegen helfen nur Wachheit und Übung, Sorgfalt und Fleiß – und selbst damit kommt man nicht ins Ziel, denn bekanntlich ist man leider oft blind für die eigenen Versehen. So kann ich mich glücklich schätzen, dass eine ausgezeichnete Korrektorin jeden einzelnen meiner Texte unmittelbar nach der Veröffentlichung auf Herz und Nieren prüft.

Ich habe es aber insofern besonders glücklich getroffen, als diese strenge Gegenleserin mein Geschreibsel nicht nur auf formale Mängel durchsieht, sondern weit darüber hinaus auch ein feines Gespür für mancherlei andere Schwächen hat. – Dafür ein Beispiel aus jüngster Zeit.

In meinem Beitrag AtD VII.10 schrieb ich gestern den Satz: „Zeitweise war ich mir beim Pynchon-Projekt vielleicht wie jemand vorgekommen, der versteckte Anspielungen reihenweise abknallt wie die Karnickel bei der Treibjagd.” Weil ich so selten „Karnickel” schreibe, ganze drei Mal bisher in diesem Weblog, musste ich der letzten Gewissheit zuliebe noch einmal im Duden nachschlagen, ob man nicht etwa „Kanickel” schreibt, ein Zweifel, der so abwegig nicht ist, da man ja auch nicht „Karninchen” schreibt. Meine gute Seele mit dem scharfen Blick und dem noch schärferen Verstand erspähte aber einen ganz anderen Lapsus: „Treibjagd macht man auf Hasen u. a., Kaninchen (im Bau lebend) jagt man mithilfe von abgerichteten Frettchen oder Raubvögeln.” (Ich lasse die „Treibjagd” bewusst im gestrigen Artikel stehen und verlinke von dort auf den heutigen, als kleine Hommage an M. C.)

Ein merkwürdiger Zufall ist, dass letzten Montag mein Freund H. F. gesprächsweise einen ganz ähnlichen Fehler monierte. Im Beitrag Schnee von gestern hatte ich geschrieben: „Mich selbst erinnern sie [meine Blog-Texte] an die Schwimmer beim Angeln, die das Anbeißen der Beute signalisieren sollen. Wenn tief unter der spiegelglatten, friedvollen Wasseroberfläche ein riesiger Raubfisch mit der Nase an den Köder stößt, dann löst er damit bloß ein ganz feines Zucken im treibenden Schwimmer aus, kaum wahrnehmbar.” Zum Angeln von Raubfischen, so mein Freund, setze man keine Schwimmer ein, die kämen nur bei Friedfischen zur Anwendung. Das stimmt zwar und es war mir ebensowenig bekannt wie die Technik der Kaninchenjagd. Aber hier möchte ich doch einwenden, dass ich ja in dieser Metapher gar nicht behauptet habe, Angler, Angel, Schwimmer und Köder hätten es auf den Raubfisch angelegt.

[Titelbild: Wilhelm Busch.]

Protected: Ein Elend

Thursday, 23. April 2009Protected: Erdtag $$

Wednesday, 22. April 2009En pointe

Wednesday, 22. April 2009Eine nette Anekdote erzählt Schlingensief unterm Datum vom 24. Januar [2008], er wacht gerade aus einer sanften Vollnarkose auf, die ihm vor der Bronchioskopie verabreicht wurde:

„Da stand eine Mutter an einem Kinderbettchen gegenüber. Im Dämmerzustand habe ich sie gebeten, sie solle doch mal zu mir kommen. Ich habe sie gefragt: Was hat Ihr Kind? Was ist mit Ihrem Kind? Sie sagte, das rollt immer so komisch auf den Fußballen ab, das läuft immer nur ganz vorne auf den Zehenspitzen. Wissen Sie, warum Ihr Kind das tut?, sagte ich. Weil Ihr Kind einfach besonders intelligent ist. Ihr Kind ist einfach ein hochintelligentes Wesen, ein Autist. Das sind die, die auf Zehenspitzen durch die Welt laufen. Die haben so viel zu denken, dass sie auf dieser Erde nur ganz vorsichtig gehen können. Und das ist bei Ihrem Kind so. Ihr Kind ist ein Genie, habe ich im Halbschlaf gemurmelt. Und die Mutter hat mich angestrahlt, war wahnsinnig glücklich in dem Moment und hat auch ihr Kind so schön angelächelt, als hätte sie es neu begriffen. Und als ich weggefahren wurde, hat sie mir zugelächelt. Das war wunderschön.” (Christoph Schlingensief: So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009, S. 59.)

Angeblich hat nun Alexander Kluge, der seit Jahren immer mal wieder den väterlichen Schutzengel für Schlingensief mimt, etwas herausgefunden, „was der Leser ohnehin weiß: Christoph Schlingensief selbst ist dieses Kind.” (Christopher Schmidt: Der Dreckskerl da drinnen; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 90 v. 20. April 2009, S. 14.) Schön, dass Schmidt weiß, was der Leser weiß. Ich weiß, dass Schlingensief keinen Geringeren als mich meint, passt seine Beschreibung des auf Spitzen gehenden Knaben doch zum Verwechseln auf mich. Einziger Schönheitsfehler: Ich bin kein Kind mehr, sondern gar ein paar Jährchen älter als Schlingensief. Aber vielleicht hat es sich ja nicht um eine reale Wahrnehmung, sondern um einen Fiebertraum gehandelt?

Was die Schulmedizin, unter deren Messer sich Schlingensief begeben musste, dem Spitzengeher aus seinem Traum angetan hat, konnte man mal für kurze Zeit bei Westropolis bewundern. Ein Foto meines operierten rechten Fußes brachte die Leser dieses Kulturblogs allerdings so in Rage, dass ich dieses Bild durch eins von Arno Schmidts Häuschen im heimeligen Schneegestöber ersetzen musste. (Die diversen Kommentare kann man immer noch dort nachlesen.)

Hier bin ich ja nun mein eigener Herr und kann meinen autistischen Fuß herzeigen, wie es mir gerade passt.

Vorschnelligkeit

Tuesday, 21. April 2009„Ich hab jetzt einfach eine andere Schnelligkeit. Ich hab auch gemerkt, wie viel Energie andere aufbringen. Wenn ich in ein Café gehe: Die Zeitung wird geblättert, da wird noch Kaffee … dann hier das Winken, vorne der Stuhl, das muss noch vorne sein, man muss hinten sitzen, vorne rechts … Das ist ein Wahnsinn an Energie, die der Mensch besitzt, ja? Und die Hälfte würde wahrscheinlich schon reichen.”

So Christoph Schlingensief morgen im Interview bei Beckmann in DasErste. Nun habe ich zwar weder eine Glotze noch kann ich in die Zukunft schauen, aber ich bin mittlerweile so langsam geworden, dass die Zukunft schon hinter mir liegt.

Und weil ich so schön langsam bin, kann mir naturgemäß nicht entgehen, dass Christoph hier „Schnelligkeit” sagt, wo er doch eigentlich „Langsamkeit” meint. Auffällig auch, dass er rasend schnell spricht, als müsste er in die ihm gewährte Sendezeit so viel wie eben möglich hineinquetschen. Schlingensief klopft sich auf die Schulter, dass er nur zu dieser einen Talkshow geht mit seiner Leidensgeschichte und seinem Buch So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein! Das soll ein Fortschritt sein?

„Die ersten vier Wochen sind entscheidend.” Damit meint er die ersten vier Wochen nach der Krebsdiagnose.

Ich werde wohl immer die letzten für die wichtigeren halten.

Schnee von gestern

Tuesday, 21. April 2009Nachdem die Magnolie in der Weißbachstraße sich bereits vor ein paar Tagen ihrer Blüten entledigt hat, „schneit” es nun auch blassrosa von den japanischen Zierkirschen herab. Heute vor genau zwei Monaten war das Pflaster vorm Haus noch mit richtigem Schnee bestäubt.

Ein sechstel Jahr. Mir kommt der Zeitraum zwischen diesen beiden Fotos vor wie eine halbe Ewigkeit. Seither bin ich tatsächlich ein anderer geworden – wie schon so oft, mögen meine besten Freunde sagen und lächeln. Wieder mal eine Metamorphose, ja! Lacht nur! Aber diesmal ist es ernst. Seit langer, langer Zeit geht es endlich wieder an die Substanz.

Schade nur, oder vielleicht im Gegenteil ganz gut, dass man davon vermutlich in diesen brav vor sich hinplätschernden Notizen vom Tage wenig bis gar nichts merkt.

Mich selbst erinnern sie an die Schwimmer beim Angeln, die das Anbeißen der Beute signalisieren sollen. Wenn tief unter der spiegelglatten, friedvollen Wasseroberfläche ein riesiger Raubfisch mit der Nase an den Köder stößt, dann löst er damit bloß ein ganz feines Zucken im treibenden Schwimmer aus, kaum wahrnehmbar. Sehr leicht könnte es auch von der schwachen Brise herrühren, die von Land kommt und einen zarten Hauch von Kaffeeduft mit sich bringt.

Es ist halb fünf und die Tante des Hafenmeisters setzt sich gerade zu ihrem gemütlichen Viertelstündchen auf die Veranda, das sie sich, wie sie nicht müde wird zu betonen, wahrlich verdient hat.

Zuckerpott putt

Monday, 20. April 2009Es sei, so schrieb ich hier unterm 18. September vorigen Jahres, „ein kleines Wunder, dass er unterdessen nicht irgendwann einmal in Scherben gegangen ist, denn das Porzellan ist für seine Größe verhältnismäßig dünn und an unserem Frühstückstisch herrschte, als unsere Kinder noch klein waren, oft ein rechtes Tohuwabohu. Klopf auf Holz: toi, toi, toi!”

Die Rede war von unserem Zuckerpott. Nun ist er perdu, oder putt, wie es in der Kindersprache heißt. Nachdem mir Ende März ausgerechnet eine triviale Maggiflasche – wie peinlich! – auf den Zuckerpott gefallen war und er seither einen feinen Riss in seiner dünnen Haut hatte, ging er am Ostersonntag endgültig in die Brüche. Indirekt trug ich auch daran die Schuld, weil ich den Zuckerpott auf eine wacklige Gartenbank gestellt und dann dort vergessen hatte. Milan wackelte daran und – pardauz!

Dreizehn Scherben!

Nun sind wir auf der Suche nach einem angemessenen Ersatz, was sich als gar nicht so einfach zu erweisen scheint. Wir suchen ja wieder ein ähnlich bauchiges Gefäß, mit einem Fassungsvermögen, das ausreichend groß ist und uns bei unseren zahlreichen süßen Gästen nicht zwingt, alle nasenlang Zucker nachzufüllen. Ein Deckel muss nicht sein, der würde nur stören und ohnehin ganz weit hinten im Küchenschrank verschwinden.

Es soll nach Möglichkeit auch kein langweiliges Massenprodukt sein. Neulich entdeckten wir eine Blumenvase aus Porzellan, die von der Form und Größe her wenigstens in etwa mit unserem altgedienten Pott Ähnlichkeit hatte. Aber die Öffnung war etwas arg eng, wie Ulla fand. Und zudem schien die schneeweiße, schmucklose Vase uns beiden dann doch zu langweilig-beliebig. Vermutlich werden wir am ehesten noch auf einem Flohmarkt fündig, die Freiluftsaison hat ja gerade begonnen. Oder sollte ich das Ereignis zum Anlass nehmen, mir den Zucker ganz abzugewöhnen?

Protected: Nutzungsdauer

Monday, 20. April 2009Korbes et al.

Friday, 17. April 2009Morgen lese ich vor angemeldetem Publikum in einer Oberhausener Psychotherapie-Praxis.

Die Einladung dorthin verdanke ich Ullas Freundschaft zu Eva, einer der beiden Therapeutinnen, die seit vorigem Jahr mit ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Eva zu Gast bei meinen Literarischen Soireen ist.

Ungewohnt an dieser Situation ist, dass ich vor mehrheitlich Fremden lese. (Selbst bei der Siemsen-Matinee im Grillo-Theater am 26. Oktober vorigen Jahres setzte sich etwa die Hälfte meines Publikums aus meinen langjährigen „Fans” zusammen.)

Deshalb ging ich bei der Komposition des Programms auf Nummer sicher und wählte sieben nicht allzu lange Texte aus, die hoffentlich erheitern werden, ohne mit ihrem teils etwas makabren Hautgout allzu sehr zu brüskieren. Von den dreißig Plätzen in dem hellen, freundlichen Gruppenraum der Praxis sind nach Auskunft der beiden Evas zwei Drittel durch Voranmeldungen besetzt. Ob alle angemeldeten Personen tatsächlich erscheinen werden, bleibt zudem abzuwarten. Immerhin hat sich das frühlingshafte Osterwetter gestern verabschiedet. Ein spontaner Biergartenbesuch dürfte also kaum als Konkurrenz zu meiner Soiree gefährlich werden.

Wie üblich spiegelt sich in meiner Textauswahl einerseits mein aktuelles literarisches Interesse wieder, insofern ich Kostproben von Alfred Polgar und Victor Auburtin aufgenommen habe; andererseits habe ich auf einige meiner erprobten und bewährten „Evergreens” zurückgegriffen, die zum Thema – Klitzekleine Katastrophen – passen, so etwa die schröckliche Geschichte des verschluckten Auges von Hermann Harry Schmitz [siehe Titelbild] und Herr Korbes von den Gebrüdern Grimm. Besondere Mühe habe ich mir mit den Programmzetteln gegeben, die ich als limitierte, nummerierte und signierte Einblattdrucke auslegen werde.

Mittwochenend

Thursday, 16. April 2009Gestern beantwortete Team2 vom Abo-Service der SZ meine Reklamation mit folgender E-Mail:

„Sehr geehrter Herr Hessling, vielen Dank für Ihre Nachricht bezüglich der fehlenden Wochenendbeilage vom 11. 04. 2009. Wegen technischer Probleme bei der Produktion lag diese Beilage der Samstagsausgabe vom 11. 04. 2009 nicht bei. Leider ist die Beilage vergriffen. Unsere Vertriebsleitung teilte uns jedoch heute mit, dass die Beilage nachgedruckt wird und morgen am 15. 04. 09 der SZ beigelegt werden soll. Sollte die Beilage morgen nicht dabei sein, bitten wir nochmals um eine kurze Mitteilung, wir werden dann versuchen von München aus diese nachzuliefern. Freundliche Grüße i. A. […].”

Und tatsächlich, der heutigen Süddeutschen Zeitung liegt die achtseitige Wochenendbeilage von Nr. 84 bei, wie auf der Titelseite dieser Nr. 86 angekündigt: „Aus technischen Gründen fehlte die Wochenend-Beilage in einer Teilauflage unserer Osterausgabe. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Süddeutsche Zeitung Wochenende wird heute nachgeliefert.” Das ist sehr erfreulich.

Schade, dass wir Leser bei dieser Gelegenheit nicht erfahren, was genau denn die genannten „technischen Gründe” waren. Eigentlich erwartet man an dieser Stelle eine Formulierung wie „durch einen technischen Fehler”. So klingt es ja geradezu, als sei das Versäumnis der Beilegung begründet gewesen, und zwar sogar technisch und nicht etwa bloß menschlich. Technische Gründe gelten ja allgemein als von vornherein entschuldigt. Insofern leuchtet es nicht recht ein, wofür sich die SZ-Redaktion dann eigentlich meint entschuldigen zu müssen.

Aber egal. Ich bin jedenfalls froh, nun stolzer Besitzer der so sehnlich erwarteten Zeitungsblätter zu sein, zumal sie erwartungsgemäß einen Artikel enthalten, der in unmittelbarem Zusammenhang zu einem Schwerpunktthema meines Weblogs steht. Nun weiß ich also endlich, warum ich mit geradezu triebhafter Hartnäckigkeit auf Nachlieferung dieser Wochenend-Beilage drängen musste. Doch davon vielleicht später einmal mehr.

Querulanz

Tuesday, 14. April 2009Manchmal kann ich mich mit etwas partout nicht abfinden. Nachträglich lässt sich meist gar nicht mehr rekonstruieren, was es eigentlich und speziell war, das mir so sehr gegen den Strich ging. Aber wenn es mich wieder einmal erwischt hat, gibt es kein Halten mehr und ich muss so lange auf meinem wirklichen oder vermeintlichen Recht bestehen, bis ich meinen Dickkopf durchgesetzt habe. Das hat mir schon manche Blessuren beschert und zudem viel Zeit und Kraft gekostet. Und dennoch: Wenn es wieder so weit ist, komme ich gegen die Versuchung nicht an. So auch diesmal.

Diesmal hat mich meine Tageszeitung erwischt – oder ich sie, ganz nach Standpunkt. Ich mache es mir hier leicht und zitiere wörtlich die E-Mail, die ich heute an die zuständige Abo-Service-Abteilung geschickt habe:

„Sehr geehrte Damen und Herren, als Abonnent in Essen erhielt ich am Samstag die Süddeutsche Zeitung (Nr. 84) ohne die auf der Titelseite angekündigte Beilage ,Wochenende‘. Ich reklamierte dies bei Ihrem Abonnenten-Service unter Tel. 0180 5455900. Mir wurde die Nachlieferung noch für Samstag fest zugesagt. – Heute, Dienstag, erhielt ich per Bote ein zweites Exemplar, leider wieder ohne den Wochenend-Teil. Nach erneuter Reklamation unter der genannten Nummer erklärte mir ein Herr W., dass leider die komplette Auflage der Oster-SZ in meiner Region ohne den Wochenend-Teil zugestellt worden sei und mir die Beilage auch nicht nachträglich zugestellt werden könne. Er bot mir eine Gutschrift für dieses Exemplar der SZ an.

Das hilft mir nun leider nicht weiter, denn ich benötige den Wochenend-Teil der Nr. 84 unbedingt! Hätte ich bereits am Samstag erfahren, dass er mir über die SZ nicht zur Verfügung gestellt werden kann (wie der übrigens sehr freundliche Herr W. hartnäckig beteuerte), dann hätte ich Freunde in einer anderen Region bitten können, mir ein Exemplar am Kiosk zu besorgen. – Ich vertraue darauf, dass Sie einen Weg finden werden, mir als treuem Abonnenten und Leser Ihrer Zeitung den so dringend benötigten Wochenend-Teil nachträglich doch noch zugänglich zu machen. – Mit freundlichen Grüßen Ihres Manuel Hessling.”

Jetzt bin ich gespannt auf die nächste Episode. Möglich, dass die SZ mir zum Beispiel ersatzweise eine Kompensation anbietet, als Trostpflästerchen für den entgangenen Wochenend-Teil. Vielleicht erhalte ich eins der zahlreichen Präsente aus dem SZ-Shop, etwa „das Notizbuch zum Sammeln eigener Aufzeichnungen und Geistesblüten. Nicht nur für Golfer, sondern für alle – jeden Tag. Hochwertig ausgestattet mit Zeichenband, Einstecktasche und Verschluss.” Will ich aber nicht! Wie ich mich kenne, würde ich es umgehend zurückschicken, versehen mit einer Geistesblüte auf der ersten der 192 Seiten, die sich gewaschen hätte. Aber warten wir’s ab.

Minimixa

Tuesday, 14. April 2009Papst Benedikt XVI. gibt die Richtung vor und seine Getreuen machen’s nach, wo immer sich eine Gelegenheit bietet. Das festtägliche Ablassen Ärgernis erzeugender Provokationen gehört mittlerweile schon zum postmodernen Ritus der katholischen Kirche. Diesmal war es erneut Bischof Walter Mixa (67), der sich absichtsvoll im Ton vergriff – und prompt sprang die liberale Presse darauf an, und in den Internetforen schäumte der Volkszorn.

Was hat Mixa nun eigentlich gesagt? Die vom Nationalsozialismus und Kommunismus begangenen Massenmorde seien eine unmittelbare Folge des um sich greifenden Atheismus gewesen. Wieder einmal habe ich allen Grund, solch einen offenbar tiefgläubigen Kirchenmann zu beneiden. Wie gemütlich muss er es doch haben, da er sich seine Welt und deren Geschichte mit so schlichten Schwarzweißmalereien zurechtlegen kann.

Leider ist diese neueste Pointierung des klerikalen Standpunkts – nennen wir den Quatsch mal so – kaum zu einer Erwiderung tauglich. Noch wer ihn halbwegs ernst nähme, machte sich so lächerlich wie etwa jene(r) „Tobermory” im Spon-Forum, der/die sich zu dieser Erkenntnis aufschwingt: „Nicht jeder Atheist ist ein potentieller Massenmörder. Umgekehrt ist nicht jeder Katholik ein Widerstandskämpfer.” Wer hätte das gedacht?

In die gleiche unterste Schublade gehört heuer zu Ostern der Protestschrei von Markus Hörwick (52), Sprecher des Fußball-Clubs Bayern München e. V., der etwas gefunden hat. Es war aber kein Osterei, sondern „vielleicht die schlimmste Entgleisung, die es in den deutschen Medien jemals [!] gegeben hat.” Vermutlich kennt Hörwick den Stürmer nicht, sonst müsste ihm die Geschmacklosigkeit seines Superlativs unmittelbar einleuchten.

Mittlerweile sind wir dort angelangt, wo Fußball längst viel mehr als die wichtigste Nebensache und Religion längst viel weniger als die unwichtigste Hauptsache der Welt ist: ganz unten. Schlechte Zeiten für Zeitkritiker.

Hotdog

Monday, 13. April 2009Bekanntlich spiele ich persönlich ja am liebsten Schach. Dennoch verweigere ich mich nicht, wenn meine Tochter wieder einmal eins jener neuzeitlichen Gesellschaftsspiele zu einem geselligen Beisammensein mitbringt, bei denen die Zeit wie im Flug vergeht, man oft genug ziemlich dumm aus der Wäsche schaut und gelegentlich sogar etwas über sich und seine Mitspieler lernen kann. Einen Spielverderber will ich mich nicht schimpfen lassen.

Heute war Cranium an der Reihe, ein kreatives Denk- und Ratespiel, bei dem man unter anderem seine Teamkollegen durch Pantomimen, Zeichnungen (mit offenen oder geschlossenen Augen), Melodiengesumme und ähnliche Albernheiten dazu bringen muss, vorgegebene Namen oder Begriffe zu erraten.

Als ich an der Reihe war, stellte sich mir die Aufgabe, mittels eines Klumpens grünen Knetgummis einen Hamburger darzustellen, jene Delikatesse aus der Fast-Food-Küche, die sich so großer Beliebtheit erfreut und die, wie ich vom Hörensagen weiß, eine nicht geringe Schuld an der adipösen Verunstaltung unserer Jugend trägt.

Ich hatte 60 Sekunden Zeit, die Hamburger-Skulptur zu kneten. Als sie unter meinen geschickten Händen Gestalt annahm, scholl mir aus dem Kreise meiner Teamkollegen entgegen: „Hotdog! Hotdog!” Verzweifelt bemühte ich mich, die Konturen noch präziser herauszuarbeiten, aber das erlösende Wort „Hamburger” wollte meinen Mitspielern einfach nicht über die Lippen kommen.

Als die Minute abgelaufen war, musste ich mich darüber belehren lassen, dass eine Wurst zwischen zwei Brötchenhälften mitnichten ein Hamburger ist, wie ich immer angenommen hatte, sondern eben ein Hotdog; und dass es sich bei einem Hamburger um eine gegrillte Rinderhackscheibe zwischen zwei Brötchenhälften handelt. „Bist du denn noch nie bei McDonalds gewesen?” Doch, vielleicht drei- bis fünfmal insgesamt, aber dann habe ich mir immer nur eine Portion Pommes frites gekauft. In den folgenden zehn Minuten wurde ich von jenen Spielteilnehmern, die mich noch nicht so gut kennen, verstohlen beäugt wie ein seltenes Insekt. Aber daran bin ich ja gewöhnt.

Stumpf

Monday, 13. April 2009Vier Söhne

Saturday, 11. April 2009Pizzaraten

Saturday, 11. April 2009Wenn uns wieder mal zu später Stunde die letzte Straßenbahn Linie 6 Richtung Pestalozziplatz vor der Nase weggefahren war, vertrieben wir uns die Zeit bis zum Eintreffen der ersten Bahn am nächsten Morgen mit Ratespielen.

Solange die Straßenbeleuchtung noch ein fahles Licht spendete, spielten wir „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot.” Oder blau, grün, gelb. Das war dann die Zipfelmütze des Weihnachtsmannes auf einem Werbeplakat für die Aidshilfe undsoweiter.

Ab drei Uhr brannte nur noch eine Lampe über dem Fahrplan des Wartehäuschens. Ihr Lichtkegel erhellte gewöhnlich einen großen Flatschen Erbrochenes, denn ganz in der Nähe befand sich die Pizzeria Marianna, die für ihre verdorbenen Zutaten bekannt war, weshalb sie von uns und allen regelmäßigen Besuchern dieses Kiezes strikt gemieden wurde, nicht so hingegen von arglosen Durchreisenden, die es nach Verzehr einer Pizza in aller Regel gerade noch bis zur Haltestelle schafften, wo sie dann undsoweiter.

Herbie war beim Pizzaraten unübertroffen. Wenn Wuzz und ich wie aus einem Munde auf Pizza Toscana tippten, weil wir einen öligen Schinkenstreifen und drei halbe Champignons erspäht hatten, korrigierte Herbie hämisch: „Von wegen! Was ist denn das da? Eine Krabbe. Und das? Scheibsken Salami. Capricciosa, Capricciosa!”

Erdreistete man sich, die Zuverlässigkeit seines Auges in Zweifel zu ziehen, war Herbie durchaus imstande, einem die Beweismittel handgreiflich nahezubringen. So gewann Herbie immer. Vielleicht lag es daran, dass Pizzaraten im Jahr drauf von Autoquartett abgelöst wurde.

Umspült

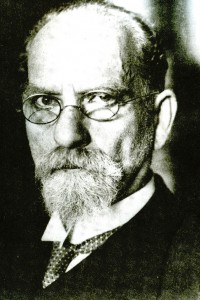

Thursday, 09. April 2009„Seit Ende 32 u. insbesondere seit Frühling 33 verbrauche ich einen Theil meiner Lebenskraft im Kampfe um die Möglichkeit, im Reiche der reinen transzendentalen Geistigkeit leben u. die mir anvertraute Lebensaufgabe durchführen zu können. Die Sintflut der allzumenschlichen Menschlichkeit, die mich umspült, das gewaltsam Hineingerissenwerden in diese Weltlichkeit (da ich doch nur sein darf in der tranquillitas animi [geistigen Gelassenheit] des ,unbetheiligten transzendentalen Zuschauers‘, als reiner Functionär des Absoluten), erfordert immer neue Selbstüberwindungen, Anspannungen, Kraftverluste. Dazu Zwang zu äußerer Geschäftigkeit, Ratgeben, helfen, mitsorgen, vielfältige – weltgebundene Correspondenzen. Sie wissen wohl, daß ich evangelischer NichtArier bin, also mit den Familien meiner Kinder mitbetroffen. Denken können Sie sich auch, was es für mich bedeutete, daß mir das Recht abgesprochen ist mich noch deutschen Philosophen nennen zu dürfen. […] Es ist freilich nicht leicht hinzunehmen, wie die redlichsten Arbeitserwerbe eines Lebens u. die wahrhaft für die Zukunft eines neuen Menschthums entscheidenden Entdeckungen aus letzter, transzendentaler Selbstbesinnung, in die verderblichsten Modephilosophien karrikiert, entseelt, verdorben, kastriert werden. Aber ich bin solange in splendid Isolation, solange ich in Seelenruhe leben kann, statt meinen Horizonten durch die trüben, übelriechenden Nebel der niedrigen Weltlichkeit entfremdet zu sein.”

So schreibt der 74-jährige Philosoph Edmund Husserl unterm Datum vom 17. Mai 1934 aus Freiburg im Breisgau an den ihm befreundeten Schriftsteller Rudolf Pannwitz, der sich schon 1921 auf die kroatische Insel Koločep zurückgezogen hatte. (Hier zitiert nach der zum Einstieg in das schwierige Denken des Philosophen trefflich geeigneten Anthologie Husserl. Ausgewählt u. vorgestellt v. Uwe C. Steiner. München: Diederichs, 1997, S. 87 f.)

(Nebenbei bemerkt haben Pannwitz und Husserl beide ein Werk zur Krise des abendländischen Denkens geschrieben: Die Krisis der Europaeischen Kultur von Rudolf Pannwitz erschien 1917 im Verlag von Hans Carl in Nürnberg; Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie von Edmund Husserl wurde posthum erst 1954 als Band VI seiner Gesammelten Werke, der „Husserliana”, herausgegeben.)

Edmund Husserl wurde nach seiner Emeritierung 1928 Schritt für Schritt aus der offiziösen deutschen Philosophie hinausgedrängt. 1933 wurde er gegen seinen Willen beurlaubt, drei Jahre später entzog man ihm die Lehrerlaubnis. Das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zwang ihn, aus der von Arthur Liebert in Belgrad gegründeten philosophischen Organisation auszutreten, und lehnte 1937 sein Ersuchen ab, am IX. Internationalen Kongreß für Philosophie in Paris teilzunehmen. Im Sommer 1937 wurde das Ehepaar Husserl aus seiner Freiburger Wohnung in der Lorettostraße 40 vertrieben. Schließlich erteilte ihm sein Nachfolger auf dem philosophischen Lehrstuhl in Göttingen in seiner Funktion als Rektor gar für alle Gebäude der Universität Hausverbot. Der hatte in der 5. Auflage seines Hauptwerkes von 1941, drei Jahre nach dem Tod seines Lehrmeisters, die Widmung – „Edmund Husserl in Verehrung und Freundschaft zugeeignet” – pflichtschuldigst entfernt. Sein Name: Martin Heidegger.

Heute vor 150 Jahren wurde Edmund Husserl im mährischen Proßnitz, heute Prostějov, geboren.

Endspiel

Wednesday, 08. April 2009Wenn ich den Zeitkritikern des neuen Jahrhunderts lausche, habe ich immer ein flaues Gefühl. Meine verhaltene Zustimmung ist jedenfalls Lichtjahre entfernt von der rückhaltlosen Euphorie, die ich für die 68er-Rebellen empfand, für die Yippies und Spontis, Situationisten und Provos, LSD-Propheten und Orgon-Forscher, Antipsychiater und Happening-Artisten meiner wilden Jugendjahre.

Wenn ich mir die Lamentos der saturierten Linken und selbstgefälligen Grünen heute anhöre, und selbst noch bei den radikaleren Statements außerparlamentarischer Initiativen wie Attac oder von NGOs wie Greenpeace, dann kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese braven Weltfürsorger allesamt den Schuss noch nicht gehört haben. Sie glauben offenbar allen Ernstes, dass auf althergebrachte Art und Weise noch was zu retten ist. Und wenn ich höre, wie jemand über steigende Spritpreise klagt und wenig später über die Finanzkrise jammert mit dem ironischen Kommentar, immerhin sei jetzt das Benzin wieder billiger, dann möchte ich gern einwenden, dass die schlechten Nachrichten in diesen Trendmeldungen leider gerade die scheinbar guten sind – und die eigentliche Katastrophe die unbewusst zynische Reaktion solcher Zeitgenossen. Aber das versteht ja kaum einer.

Als 1972 der Club of Rome Die Grenzen des Wachstums beschrieb und fünf Jahre später mit der Studie Global 2000 im Auftrag von Jimmy Carter diese prophetische Warnung mit einer Fülle von Fakten untermauert wurde, da fanden solche Hiobsbotschaften immerhin noch bei den kritischen und wohlmeinenden Zeitgenossen eine gewisse Resonanz. Wer sich heute erdreistet, die naheliegendsten, offensichtlichsten Tatsachen über unsere unmittelbare Zukunft in den Blick zu nehmen und etwa die Daseinsbedingungen der nach der Jahrtausendwende Geborenen gegen Ende ihres Lebens zu prognostizieren, der findet kein Gehör mehr. Die Gefahren, die uns aus der nachhaltigen und irreversiblen Schädigung und Zerstörung unserer Umwelt drohen, sind zu groß, als dass die meisten von uns sie noch als reale Bedrohung wahrnehmen könnten; sie sind, nach einem Wort von Günther Anders, „überschwellig”.

Jetzt hat ein Buch mein Interesse geweckt, das scheinbar anachronistisch genug ist, genau diesen verstörenden Blick über die Schwelle zu wagen. Es heißt Endgame, sein Autor ist der „Anarcho-Primitivist” – so wird er tatsächlich genannt – Derrick Jensen (* 1960) und es liegt seit Kurzem in einer zweibändigen deutschen Übersetzung vor.

Ein paar editorische Merkwürdigkeiten sind vielleicht ganz interessant. Im amerikanischen Original hat Band 1 den Untertitel The Problem of Civilization, Band 2 heißt schlicht Resistance. Daraus macht der Pendo-Verlag, der die deutsche Ausgabe herausgebracht hat, Zivilisation als Problem und Das Öko-Manifest – Wie nur 50 Menschen das System zu Fall bringen und unsere Welt retten können. Befremdlich auch, dass Pendo das Erscheinen von Band 2 auf seiner eigenen Internet-Seite bisher noch nicht annonciert hat! Bezeichnend, dass heute in keiner einzigen Buchhandlung meiner Vaterstadt, nicht bei Thalia und nicht bei der Mayerschen, und erst recht natürlich nicht bei den kleineren Läden, auch nur ein einziges Exemplar dieses Buches vorrätig war. Und nach solchen vielversprechenden Hinweisen verwundert es mich nicht, dass keiner meiner sonst stets gut über zeitkritische Novitäten auf dem Buchmarkt informierten Freunde je von Jensens Endgame gehört hat. Selbst einen deutschen Wikipedia-Artikel über diesen Autor sucht man bisher vergeblich. – Na, wenn das mal kein ganz heißer Tipp ist!

[Demnächst mehr zu Endgame unter dieser Adresse.]

Krieg dem Kriege (IV)

Tuesday, 07. April 2009Heute nun bin ich bei meiner Menschenrauch-Lektüre bis zu jenem Streit zwischen Klaus Mann und Christopher Isherwood vorgedrungen, den Mann in seinem Wendepunkt auf den 15. Juli datiert hat. (Den Konflikt aus der Sicht von Klaus Mann habe ich in meinem ersten Beitrag dieser Reihe ausführlich zitiert.)

Interessanterweise bringt nun Nicholson Baker eine Darstellung aus der Perspektive des pazifistischen Kontrahenten, oder doch immerhin nach dessen Tagebuch: „Christopher Isherwood traf sich zum Mittagessen mit Thomas und Katia Mann und ihrem Sohn Klaus. Isherwood und Klaus Mann gerieten in Streit über den Krieg. Klaus Mann verlangte von Isherwood ein öffentliches Bekenntnis zur Sache der Alliierten – sein Schweigen werde falsch ausgelegt. Klaus Mann bezeichnete sich zwar als Pazifisten – er persönlich könne niemanden töten. Doch jetzt sei Pazifismus nicht angebracht. ,Wenn man zulässt, dass die Nazis alle umbringen, dann lässt man auch den Untergang der Zivilisation zu.‘

Isherwood brachte ein Argument vor, das er von Aldous Huxley gehört hatte: ,Die Zivilisation stirbt ohnehin an Blutvergiftung, sobald sie die Waffen ihrer Feinde einsetzt, also Verbrechen mit Verbrechen vergilt.‘ Mann entgegnete, Bekenntnisse zum Pazifismus könnten nur den Nazis und der fünften Kolonne nützen. ,Genau deshalb halte ich ja den Mund‘, sagte Isherwood. Es war der 8. Juli 1940.” (Nicholson Baker: Menschenrauch. Wie der Zweite Weltkrieg begann und die Zivilisation endete. A. d. Am. v. Sabine Hedinger u. Christiane Bergfeld. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2009, S. 236; zit. nach Christopher Isherwood: Diaries. Vol. 1. Ed. by Katherine Bucknell. New York: HarperCollins, 1996, S. 99 f.)

Tatsächlich fand das Gespräch zwischen Mann und Isherwood wohl weder am 8. noch am 15. Juli 1940 statt, sondern am 7. Juli, denn Klaus Mann schreibt unterm Datum vom 8. Juli in seinem Tagebuch: „Gestern, Christopher Isherwood hier zum Lunch. Nett. Mit ihm geschwommen. Viel geredet. (Zum Problem des integralen Pazifismus, à la Aldous Huxley. – Auden’s unklare Stellung. Christophers eigene Unklarheiten und mannigfache Bedenken. Mir alles nicht ganz verständlich. Trotzdem Sympathie für seine Integrität und Bemühtheit.)” (Klaus Mann: Tagebücher 1940-1943. Hrsg. v. Joachim Heimannsberg, Peter Laemmle u. Wilfried F. Schoeller. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1995, S. 47.)

Um die Ansichten und die daraus folgenden Verhaltensweisen komplizierter und vielschichtiger Zeitgenossen zu verstehen, muss man sie auseinandernehmen wie Küchenmaschinen und anschließend wieder zusammensetzen [s. Titelbild]. Wenn sie dann noch funktionieren, sind sie ihr Geld wert.

tweet 1

Monday, 06. April 20091500 blogger trafen sich jüngst in berlin unterm motto shift happens, um über die zukunft ihres metiers zu fachsimpeln. beobachter meinten,

Dilemma

Monday, 06. April 2009Wie geht er mit folgender Situation um? Er fühlt sich gegenwärtig, von einigen kleineren, unbeträchtlichen Einschränkungen einmal abgesehen, ausgezeichnet, so gut wie schon lange nicht mehr, besser als seit vielen Jahren. Seine Tage verbringt er in großer Gelassenheit, genießt seinen bescheidenen Wohlstand, verfügt über seine Zeit nach Gutdünken, erledigt den größten Teil von dem, was er sich vornimmt, ohne allzu große Anstrengung, hat Freude an seiner selbstbestimmten Arbeit und kommt gut mit jenen engeren Mitmenschen aus, an denen ihm wirklich gelegen ist.

So weit, so gut – wäre da nicht ein gewisses ungewisses Morgen, an dem all diese erfreulichen Lebensumstände mit einem Male in Frage gestellt sein können. Damit ist, um genau zu sein, in etwa einem Jahr zu rechnen. Soweit nicht ein unwahrscheinlicher Glücksfall dazwischentritt, geht dann sein Dolce Vita, das hier allerdings nicht mit Müßiggang gleichzusetzen ist, unweigerlich dem Ende entgegen. Der Quell seines Wohlbehagens versiegt, die Gnadenfrist vor seiner unausweichlichen Verarmung ist abgelaufen.

Freilich wäre er der Letzte, der sein Heil allein aus materiellen Gütern ableiten wollte. Aber es ist andererseits nicht zu leugnen, dass ohne einen gewissen Mindestkomfort seine Arbeit bald zum Erliegen kommen muss. Dass diese Voraussetzungen üblicherweise als Allüren eines verschrobenen Exzentrikers bewertet werden, macht es nicht gerade leicht, Verständnis für sie zu finden. Aber was das betrifft, war er noch nie verwöhnt. In der Rolle des unvernünftigen Kauzes hat er sich vielmehr längst gemütlich eingerichtet.

Worin besteht dann aber sein Problem? Da er nun doch so präzis weiß, woran er ist, nahezu auf den Tag genau weiß, wieviel Zeit ihm noch bleibt, auf Heller und Cent weiß, welche Mittel ihm zur Verfügung stehen, könnte er ja eigentlich mit großer Gelassenheit sein Ziel, sein seit vielen Jahren um vordringlicherer Forderungen willen aufgeschobenes Lebensziel endlich erstreben und erreichen, sein geplantes Werk verwirklichen, tun, was er nicht lassen kann.

Stattdessen ist er gehemmt durch die Sorge um die Zukunft. Er wird von Vorstellungen gepeinigt, die eine ferne Zeit betreffen, und kann darum die Gegenwart nicht so nutzen, wie es im günstigsten Falle möglich und für die Verwirklichung seines Ideals auch nötig wäre. Er zerbricht sich den Kopf über Schwierigkeiten, die erst in einem Jahr konkret werden. Und das ist doch eine sehr ferne Zeit, oder? Jedenfalls wäre es so, wenn er die Gegenwart, jeden einzelnen heutigen Tag, vollkommen ausschöpfte. Genau dies gelingt ihm aber nicht, wenn er in Kummer und Sorge an den fernen Tag denkt, an dem sich unabweisliche Fragen stellen, was dann werden soll, wovon er bitteschön denn leben, wie er wohnen soll. – Das ist das ewige Dilemma, der eigentliche Grund für unsere eingebildete Sterblichkeit.

irgendeine

Sunday, 05. April 2009Protected: Titelromane

Sunday, 05. April 2009Duftnote

Friday, 03. April 2009Eine Zeit ohne Wörter heißt ein frühes Buch des Kölner Schriftstellers Jürgen Becker (*1932), eins der ersten Bücher überhaupt, die ich mir als fünfzehnjähriger Schüler von meinem Taschengeld gekauft habe. Wer will das wissen? Ich wüsste gern, wie ich damals dazu gekommen bin, mir von meinen paar Groschen ausgerechnet dieses Bilderbuch zu kaufen. (Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1971.)

Auf ungefähr 200 unpaginierten Seiten enthält Beckers Buch Schwarzweißfotos des Autors von Straßen und Häusern, Wiesen und Wäldern, Schienen und Mauern, Spiegelungen und Schatten. Menschen kommen vor, aber sozusagen nur am Rande. Ganz auf Wörter verzichtet das Buch nicht, auf einigen verstreuten durchnummerierten fotolosen Seiten erscheinen wenige Wörter, die wie Ankündigungen oder Titel der nachfolgenden Bilder gelesen werden können und vielleicht wollen: „Der letzte Satz in den Umgebungen.” „Dreißig Minuten in der alten Umgebung.” „Die näherkommende Katastrophe des Autobahnzubringerbaus” usw. bis „Gegenstand in der Dellbrücker Landschaft. Für meinen Vater und seine Familien.”

Beckers Fotos sind nicht brillant, nicht professionell, keine Kunst. Vielleicht könnte man sie dokumentarisch nennen. Beim oberflächlichen Durchblättern baut sich vorübergehend diese oder jene Erwartung auf, wie das Ganze zu verstehen sein könnte, die aber an anderer Stelle und durch andere Fotos bald schon wieder enttäuscht wird. Das macht das Bilderbuch, ganz wie man es nimmt, zu einem frustrierenden oder gerade interessanten Coffee Table Book.

Die Tristesse, die von der überwiegenden Mehrzahl der Aufnahmen ausgeht, erschien mir seinerzeit, wenn ich mich recht entsinne, wie beißender Spott; eine Anklage gegen unsere bundesrepublikanische, eben beginnende Siebzigerjahrewelt, die ihre Zukunft schon damals hinter sich zu haben schien. Erst jetzt, in der vielbeschworenen „Krise”, wird diese vorzeitige Überlebtheit offenkundig, die feine Nasen frühzeitig erschnupperten. Insofern könnte man Beckers stilles Buch prophetisch nennen, wenn es denn eine Botschaft hätte.

Ich frage mich, ob man heute noch oder wieder solch ein Fotobuch machen könnte. Ob ich es könnte. Mit meinen Snapshots hatte ich ganz ursprünglich vielleicht so etwas vor. Ich bin vermutlich davon abgekommen, weil es mich zu sehr deprimierte, als meine Stimmung ohnehin nicht die beste war. Jetzt, da ich gelegentlich wieder lächle, kann ich in sparsamer Dosierung ein Trauerbild dieser Art einstellen. Wer’s nicht mag und nicht erträgt, möge die Augen niederschlagen.

Zufallsfund

Friday, 03. April 2009Bei antiquarischen Buchbestellungen via Internet kauft man manchmal die Katze im Sack, falls nämlich die Beschreibung des ersehnten Buches lückenhaft ist. Dann gibt es lange Gesichter, wenn mehr oder weniger versteckte Mängel – vom Eselsohr bis zur Kugelschreiberwidmung auf der Titelseite: „Ewig bleipst Du unvergesslich Deine Elly aus Kirchhellen zum Weihnachts-Feste 1956″ – die Freude an einer Erstausgabe von Jürgen Thorwalds Das Jahrhundert der Chirurgen dämpfen.

Gelegentlich, leider nur sehr selten, werden solche Enttäuschungen aber kompensiert durch unerwartete Vorzüge eines alten Buches, die gewiss auch dem anbietenden Antiquar entgangen sind, denn sonst hätte er ein Vielfaches des Preises verlangen dürfen und zweifellos auch erhalten.

Soeben traf – ich kann aus verständlichen Gründen leider nicht präziser werden – die illustrierte Ausgabe eines weniger bekannten expressionistischen Lyrikers bei mir ein, die mich unmittelbar nach dem Auspacken nicht gerade zu Ausrufen der Begeisterung hinriss. Der dunkelblaue Pappeinband war im oberen Drittel durch Sonnenlicht ausgeblichen. Zudem haftete dem Bändchen ein intensiver Kellergeruch an. Beides hatte die Beschreibung des Anbieters im Katalog unterschlagen.

Lustlos blätterte ich das Büchlein durch, um zu prüfen, ob wenigstens die zwölf Stahlstiche vollständig und unversehrt enthalten seien, als plötzlich ein zusammengefaltetes Blatt Papier herausfiel und vor mir auf dem Boden landete.

Um es kurz zu machen: Es handelt sich um einen handschriftlichen Brief des Philosophen und Zivilisationskritikers Günther Anders vom 10. Dezember 1982 (Ausschnitt s. Titelbild). Wenn man weiß, wie sehr ich diesen Autor schätze, wird man begreifen, dass mich dieser Zufall geradezu in einen Freudentaumel versetzte. Damit ist mancher Ramsch, den in den letzten Monaten weniger freundliche Stimmungen des Schicksals in meine Bibliothek gespült haben, gnädig verziehen. Und nun scheint sich endlich auch der Frühling durchzusetzen. Vielleicht wird 2009 ja doch ein ertragreiches Jahr?

Protected: Iwan

Thursday, 02. April 2009Worfeln

Wednesday, 01. April 2009Ein denkwürdiger, bemerkenswerter, wertvoller Tag ist für mich immer schon einer gewesen, an dem ich ein neues Wort lernte. Heute kam ich dazu auf Umwegen, als mir zu einem jüngst getanen Ausspruch von Joachim Kardinal Meisner die schöne Bibelstelle einfiel, wo es – nach der Verdeutschung von Martin Luther – heißt: „Verstehestu die Sache / so vnterrichte deinen Nehest / Wo nicht / so halt dein maul zu.” (Jesus Sirach 5, 12.)

Um die Stelle hier korrekt zitieren zu können, nahm ich meine abgenutzte Jerusalemer Bibel zur Hand – und stolperte unmittelbar vor dem gesuchten Satz über einen anderen, der meine Neugier weckte: „Worfle nicht bei jedem Wind, / und geh nicht auf jedem Pfad!” (Jesus Sirach 5, 9.) Worfeln? Hatte ich nie gehört. Was sollte das denn sein? Jetzt weiß ich’s. Schon vor Urzeiten trennte man so die Spreu vom Weizen, und zwar nicht im übertragenen Sinne. Das gedroschene Stroh wurde aus einem flachen Korb, der Worfel, bei Wind in die Höhe geworfen (s. Titelbild). Dann wurde die leichte Spreu fortgeweht, während das schwerere Korn in den Korb zurückfiel. Entscheidend war für das Gelingen dieser Arbeit, dass der Wind genau die richtige Stärke hatte. War er zu schwach, fiel die Spreu mit dem Korn zurück in den Korb; war er zu stark, wurde auch das Korn davongeweht. So erklärt sich der Ratschlag: „Worfle nicht bei jedem Wind.” Im übertragenen Sinne könnte man vielleicht sagen: Urteile nicht, wenn du zu unbeteiligt bist; aber auch nicht, wenn du zu parteiisch bist.

Meisner sprang jüngst dem Papst bei, nach dessen umstrittener Einlassung zur Haltung der katholischen Kirche über die Art und Weise, wie die Verbreitung von Aids in Afrika bekämpft werden sollte. Benedikt XVI. meinte im Gespräch mit dem französischen TV-Journalisten Philippe Visseyrias, das Problem Aids könne man nicht bloß mit Werbeslogans überwinden. „Wenn die Seele fehlt, wenn die Afrikaner sich nicht selbst helfen, kann diese Geißel nicht mit der Verteilung von Kondomen beseitigt werden. Im Gegenteil, es besteht das Risiko, das Problem zu vergrößern.” Die wie üblich unbesonnenen, ja geradezu hysterischen Reaktionen aus dem Lager der Papstgegner zwischen Merkel und Cohn-Bendit reduzierten Benedikts Statement auf den Satz: „Kondome erhöhen Aids-Gefahr!” Wieder einmal hatte der Papst erreicht, dass man über ihn sprach, dass sich ein großer Teil seiner Gegner dabei blamierte und dass seine Anhänger ihm applaudieren konnten.

Einer der routiniertesten Trittbrettfahrer päpstlicher Verkündungen ist seit Beginn des Ratzinger-Pontifikats sein Landsmann Meisner. Auch in der Kondom-Frage konnte der Kardinal zu Köln wie üblich sein Maul nicht halten: „Dem Papst wurde unterstellt,” so ereiferte sich Meisner in BILD, „er habe alle Welt aufgefordert, keine Kondome zu benutzen. Das hat er aber gar nicht getan. Der Papst hat keinen Mann, der wahllos mit Frauen schläft, aufgefordert, jetzt auch noch auf Kondome zu verzichten. Vielmehr hat er darauf hingewiesen, dass man dafür sorgen muss, dass solche Männer auf ihren unverantwortlichen Umgang mit Sexualität verzichten. Er verlangt eine ,Humanisierung der Sexualität‘, wie der Papst das genannt hat. Dazu muss man, wie das die Kirche tut, die Armut bekämpfen und vor allem die Frauen stark machen.”

Dass sich immer noch zahllose Zeitgenossen wahlweise über die Meinungsäußerungen von Leuten wie Ratzinger oder Meisner empören oder ihnen begeistert zustimmen, hat zwei plumpe Gründe. Erstens: Diese Männer antworten nicht klar und deutlich auf die Fragen, die man ihnen stellt. Zweitens: Sie beherzigen nicht den guten Rat aus Jesus Sirach 5, 12. Insofern sind sie ihren Pendants vom anderen Lager zum Verwechseln ähnlich. Die hören nicht genau hin und lassen sich dazu verführen, missverständliche Statements in ihrem Sinne auszulegen, woraufhin man ihnen berechtigterweise vorwerfen kann, mit haltlosen Unterstellungen zu agitieren. Und was Jesus Sirach betrifft, sind sie auch keinen Deut besser als die geistlichen Würdenträger.

[Wird fortgesetzt.]