Archive for the ‘Würfelwürfe’ Category

Thursday, 15. April 2010

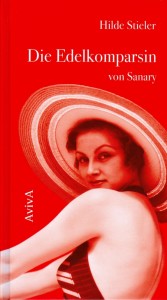

Mehr als ein Vierteljahr ist nun ins Land gegangen, seit ich die Eröffnung meiner Firma – Manuel Hessling Antiquariat Revierflaneur – hier bekannt gab. Unvorhergesehene Widrigkeiten aller Art hemmten meine Unternehmungslust ein ums andere Mal. Erst jetzt, so scheint’s, kann ich endlich Nägel mit Köpfen machen.

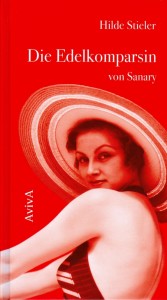

Heute habe ich die ersten hundert Bücher aus dem Lager gezogen, sie abgestaubt, durchgesehen, auf versteckte Mängel geprüft und auf ihren Verkaufswert taxiert. Ich stellte eine bunte Mischung zusammen, ließ mich dabei vom Zufall bestimmen, suchte nicht nach besonders wertvollen Preziosen. Schließlich sollte es ja ein represäntativer Querschnitt sein, den ich da sozusagen als Kostprobe an den Internet-Vertrieb melden würde. Wenn ich meine komplexen Gefühlsregungen bei dieser Arbeit auf einen einfachen Begriff bringen müsste, so würde ich sagen: Es beschlichen mich „gemischte Gefühle“ – und diese halten auch noch an.

Einerseits bin ich froh, mich nun endlich zu diesem Schritt durchgerungen zu haben: mich nämlich von einem großen Teil meiner längst über jedes vernünftige Maß hinaus angeschwollenen Bibliothek zu trennen. Andererseits sind mit manchem Buch, das ich in der Hand und in meinem Herzen wäge, so viele intensive Erinnerungen verbunden, dass es mir manchmal erscheint, als würde mit dieser Trennung ein Stück meiner eigenen Geschichte ausradiert.

Dies gilt besonders für Bücher, die ich noch als Jugendlicher von meinem schmalen Taschengeld gekauft habe. Nach langem Zögern und Zagen habe ich mich damals speziell zu diesem Buch durchgerungen und dafür auf ein paar andere verzichtet, die mit ihm konkurrierten. So war es zum Beispiel mit dem kleinen Bildbändchen The Living Theater – Paradise Now. (Ein Bericht in Wort und Bild. Text Erika Billeter. Fotos Dölf Preisig. Bern München Wien: Rütten+Loening Verlag, 1969.) Das habe ich vermutlich 1972 in einem Modernen Antiquariat an der Rüttenscheider Straße gekauft, für 3,95 DM statt 9,80 DM. Wie beneidete ich damals die lebensfrohen Akteure der Theatertruppe von Julian Beck (1925-1985) und Judith Malina (*1926). Ich hätte am liebsten mit meinen 16 Jahren die Schule geschmissen und wäre aufgebrochen, um mich diesen spielfreudigen Hippies anzuschließen. Wenn ich heute in dem Büchlein blättere, das ich schon seit vielen Jahren nicht mehr in die Hand genommen habe, dann fühle ich mich sofort wieder in diese Jugendträume hineinversetzt.

Ich schreibe 18,00 Euro hinein und verabschiede mich von ihm mit einem wehmütigen Lächeln. Vielleicht ist das viel zu teuer? Aber es ist mir lieb und teuer. Billiger gebe ich’s nicht her. Wahrscheinlich werde ich mit diesem Unternehmen auf keinen gründen Zweig kommen. Aber warten wir es ab.

Posted in Bibliotheca Curiosa, Würfelwürfe | Comments Off on Antiquariat (II)

Tuesday, 13. April 2010

Vorgestern habe ich mir an der Seite meiner Gefährtin in der Essener Lichtburg den ersten Film des Modedesigners Tom Ford angeschaut. Es waren auffallend viele attraktive junge Männer in Begleitung älterer Herren im Kino. Das ist erfreulich, denn heute kann kein Produzent mehr auf seine Kosten kommen, wenn er ausschließlich ein cineastisch motiviertes Publikum anspricht. Die mimische Leistung des Hauptdarstellers, Colin Firth als George Falconer, hat A Single Man eine Oscar-Nominierung eingebracht. Das internationale Echo auf den Film, nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood von 1964, war durchweg positiv, und auch hierzulande war das Urteil nahezu einhellig. Einen „traumwandlerisch schönen, traurigen Film“ nennt ihn Rainer Ganserma in der SZ. Ein „bravouröses Regiedebüt“ hat Peter Zander von der WELT gesehen und bescheinigt dem Regisseur, Drehbuchautor und Produzenten Ford eine verblüffende Stilsicherheit. Harald Peters von der gleichen Zeitung spricht von einem „eigenwilligen, wundervollen Werk“. Für die Kritikerin der ZEIT, Anke Leweke, ist A Single Man nicht nur ein Film, der „schön anzusehen ist“, „sondern auch ein schöner Film“. Michael Althen schließlich stellt Fords Debüt in der FAZ gar in die Tradition eines Klassikers wie Le feu follet von Louis Malle. Selbst im linken Freitag, von dem man am ehesten angenommen hätte, dass er sich mit dem Sujet und insbesondere mit dem auf Hochglanz polierten Milieu dieses Streifens schwertun würde, findet Matthias Dell nur lobende Worte und die überraschende Einsicht, der Film sei „auf subtile Weise […] politisch.“

Wenn sich alle Welt in einem Urteil dermaßen einig ist, dann kann die Versuchung für einen kämpferischen Geist unwiderstehlich werden, trotzig das gerade Gegenteil zu behaupten. So gab’s auch ein paar Zuschauer, genauer: ein Zuschauerpaar in der Lichtburg, das ein Viertelstündchen vor Schluss des Films das Kino verließ. Während ich mich noch fragte, welche Erwartungen hier enttäuscht worden waren, hatte die Frau an meiner Seite schon eine Erklärung parat: „Die konnten es bestimmt nicht länger aushalten und mussten dringend heim ins Bett!“

Da sind die Gründe, warum Ekkehard Knörer vom Perlentaucher den Filmgenuss wohl auch gern vorzeitig abgebrochen hätte, offenbar ganz anders gelagert. Gleich im ersten Absatz seiner Besprechung nennt er A Single Man unverblümt ein „Machwerk“. Was seinen Kolleginnen und Kollegen gerade als der besondere Vorzug des Films erschien, die Perfektion des Designs bis ins kleinste Detail, das nennt Knörer mit Bezug auf dessen Optik „fortgesetzte platte Redundanzproduktion“, während seine feinen Ohren „von der maximal minimal [sic] pathetisierenden Musik“ gepeinigt wurden, dass er sich fühlte „wie mit nassem Handtuch geprügelt“. Die ästhetische Konzeption nennt er eine der „streng gescheitelten Trauerkloßhaftigkeit“; und unterm Strich muss er feststellen, „dass im Leben eines durch und durch falschen Films eine echte Regung ein Ding der Unmöglichkeit ist.“ Wer dächte da nicht an Adornos bekannte Sentenz: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“? Und wenn man deren Kontext kennt, nämlich den 18. Aphorismus unter dem Titel Asyl für Obdachlose in Minima Moralia (Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Berlin u. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1951, S. 55-59), dann trifft diese Assoziation ins Herz der Diskussion über diesen Film, denn hier wie dort geht es nach meinem Dafürhalten ums Wohnen der Unbehausten in einer keinen Schutz mehr bietenden Welt.

Wenn es in A Single Man eine Szene gibt, an die sich jeder erinnert, dann ist es jene Rückblende, in der Literaturprofessor George Falconer (Colin Firth) „am Telefon vom Tod seines Freundes erfährt und ihm beschieden wird, dass die Familie auf seine Anwesenheit bei der Beerdigung keinen Wert lege – wie er versucht, die Fassung zu wahren, wie er seine versagende Stimme zur Disziplin zwingt und wie ihn nach dem Ende des Gesprächs dann die bleierne Gewissheit in den Sessel drückt und seine Augen überlaufen lässt, während es draußen in Strömen regnet, ist so erschütternd, dass es quasi alles beglaubigt, was den Film sonst nur an der Oberfläche zu bewegen scheint.“ So hat es Michael Althen empfunden. Und nun halten wir dagegen, was Ekkehard Knörer gesehen hat und wie er es bewertet: „Die Szene, in der George Falconer am Telefon vom Tod des geliebten Mannes erfährt, wird als schauspielerische Glanzleistung gepriesen. Aber auch und gerade an ihr ist alles ausgestellt. Tom Ford setzt seinen Hauptdarsteller ins perfekt eingerichtete Bild und lässt ihn wie ein gelehriges Tier im Zoo echtes Gefühl performieren. Der tut das, ringt virtuos um Fassung, aber gelangt übers Klischee einer solchen Situation kein Jota hinaus.“ Und darauf folgt besagter Satz vom durch und durch falschen Film. Was hat Knörer denn eigentlich sehen wollen? Einen Dokumentarfilm?

Ich für mein Teil habe den Film genossen. Und jedem, der sich bei diesem Genuss selbst im Wege steht, darf ich mein aufrichtiges Beileid aussprechen.

Posted in Flanerie, Homo laber, Kulturflanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Filmkritik-Kritik (I)

Sunday, 11. April 2010

Über die Frage, wie zeitgemäße „Dichterlesungen“ in Buchhandlungen und auf anderen Bühnen heute auszusehen haben, wurde jüngst im Branchenmagazin buchreport kontrovers diskutiert.

Prof. Dr. Stephan Porombka (*1967), der an der Universität Hildesheim Kulturjournalismus und Literaturwissenschaft lehrt, eröffnete am 7. März die Debatte, als er forderte, dass sich die Vermittler von Literatur bewusster mit der Medienkonkurrenz auseinandersetzen müssten: „Es wird zunehmend wichtig, Literatur weniger im reinen Sinn zu denken und sich stattdessen stärker gegenüber den anderen Künsten und Medien zu öffnen, um vor allem auch ein jüngeres Publikum zu gewinnen.“ Porombka wendet sich sodann gegen die klassische Autorenlesung, weil sie einen veralteten Literaturbegriff repräsentiere, der – so wörtlich – „aus der Perspektive der Mediengesellschaft überholt ist, weil er nicht den gegenwärtigen Umgängen mit Texten entspricht.“ – Mal davon abgesehen, dass es den Plural von „Umgang“ in der hier gewählten Wortbedeutung nicht gibt: Was ist denn der gegenwärtige Umgang mit einem Text, zum Beispiel mit einer Erzählung wie Bartleby von Herman Melville? Liest man ihn nicht mehr Zeile für Zeile, von links nach rechts? Und was muss man anstellen, um bei einer öffentlichen Präsentation dieses Textes dem gegenwärtigen Umgang zu entsprechen? Im Background eine Lightshow abfackeln? Den Text als Rap intonieren? Da kann ich nur den Schreiber Bartleby zitieren: “I would prefer not to.”

So ließ der Widerspruch nicht lange auf sich warten. Der Leiter des Literaturhauses Hamburg, Dr. Rainer Moritz (*1958), hält in seiner Entgegnung vom 7. April gar nichts von Porombkas forschen Forderungen, und zwar gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konkurrenz in der hochtechnisierten Mediengesellschaft: „Wo die Literatur heute stärker denn je mit dem Internet, dem Film oder der Musik konkurriert, muss sie vor allem zeigen, dass sie ein Angebot macht, über das Internet, Film oder Musik nicht verfügen. Literarische Texte ernst zu nehmen und an ihre stille ästhetische Wirkung zu glauben heißt eben nicht, sie mit anderen Kunst- und Kommunikationstypen zu vermengen.“ Besser hätte ich es selbst nicht sagen können – und genau diesem Rezept bin ich bei meinen Literarischen Soireen stets treu geblieben, wenngleich ich im Verlauf eines Titanic-Abends mal ein Papiermodell des Luxusliners vorführte.

Porombka hatte, vermeintlich treffsicher, ein Schmähwort für die von ihm zum Anachronismus erklärte Veranstaltungsform gefunden. Er nannte sie „Wasserglaslesung“, weil neben dem Buch vor dem Autor meist nichts als ein Glas Wasser auf dem Lesepult steht – vorzugsweise kohlensäurefrei, damit der Rezitierende und seine Zuhörer nicht durch Rülpser vom reinen Textgenuss abgelenkt werden. Es bietet sich geradezu an, den Begriff als einen Ehrentitel aufzugreifen und in aller Unschuld offensiv für eine Reihe von bewusst schlichten Autorenlesungen zu verwenden, wie sie Moritz beschreibt, „wo es kein Brimborium, keine Musikbeschallung, keine Powerpoint-Präsentation, keine Weinverkostung gibt, allenfalls ein fundiertes Gespräch mit dem Autor, der zuvor seine Sätze auf die Zuhörer hat wirken lassen.“

Allerdings darf man nicht aus den Augen verlieren, dass der Verzicht auf das besagte Brimborium allein noch nicht zwingend eine gelungene Lesung nach sich zieht. Und ich muss sogar einräumen, dass der größere Teil der vielen Wasserglaslesungen, die ich in meinem langen Leser- und Buchhändlerleben aussitzen musste, zum Weglaufen war. Doch daran hätte multimedialer Hokuspokus auch nichts geändert, vielleicht allenfalls davon abgelenkt.

[Hier geht es zum ersten Artikel dieser Folge: Vorlesepein (I).]

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Vorlesepein (II)

Saturday, 10. April 2010

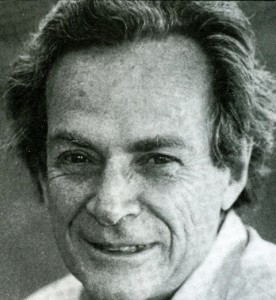

In den letzten Tagen habe ich vor dem Einschlafen ein äußerst unterhaltsames, vergnügliches, aufmunterndes Buch gelesen – das ich allerdings als Betthupferl nicht weiterempfehlen kann, denn es treibt einem die Müdigkeit aus. Sollte man zudem wie ich die Schlafstatt noch mit einer Bettgenossin teilen, so macht man sich durch gelegentliche unbezwingbare Lachanfälle unbeliebt. Die Rede ist von einer Sammlung autobiographischer Geschichten aus der Feder des US-amerikanischen Physikers Richard P. Feynman (1918-1988), die deutsch unter dem bezeichnenden Titel „Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman!“ erschienen ist. (A. d. Am. v. Hans-Joachim Metzger. München: Piper, 1987.)

Dabei hat Feynmans Erzählweise etwas an sich, was mich sonst auf die Palme bringen kann. Sie laufen nämlich in aller Regel darauf hinaus, dass uns Lesern keine andere Wahl bleibt, als Feynman unbedingt für den blitzgescheitesten, hinterlistigsten, witzigsten, unbeugsamsten und mutigsten Kerl aller Länder und Zeiten zu halten – kurzum für eins jener einsamen Genies, denen nur einer das Wasser reichen kann, nämlich ebenderselbe, und deren es in der besseren Gesellschaft des 20. Jahrhunderts mehr gibt als Einzelsocken in der Großwäscherei.

Tatsächlich war ich ungefähr bei Seite 80 nahe daran, das Buch wegen dieser nur notdürftig mit etwas Understatement gemilderten Posiererei aus der Hand zu legen. Doch dann beschloss ich, an Feynmans offenkundige Freude an der Selbstdarstellung für die restlichen 380 Seiten einfach keinen Anstoß mehr zu nehmen und mich ganz auf das zu konzentrieren, was er sonst noch, nämlich über den Rest der Welt zu sagen hat. Diesen Entschluss habe ich nicht bereut, denn er hat, was das betrifft, eine ganze Menge zu sagen. (Gegen Ende des Buches scheinen ihm übrigens selbst Gewissensbisse wegen seiner Protzerei gekommen zu sein, denn da treibt er das Understatement auf die Spitze, indem er zum Beispiel steif und fest behautet, dass der 1965 an ihn verliehene Nobelpreis für Physik ihm nur Ärger und Verdruss gebracht habe.)

Wenn ich die geistige Grundhaltung von Feynman auf einen einzigen Begriff bringen sollte, so würde ich sagen, er ist wo er geht und steht unorthodox. Wenn etwas stets und zu allen Zeiten auf diese Weise gemacht worden ist, und sei es mit den allerschönsten Erfolgen, so ist es für Feynman eine unabweisbare Herausforderung, es gerade auf eine völlig andere, womöglich entgegengesetzte Weise zu tun. Im schlimmsten Fall stellt sich heraus, dass es so nicht klappt, aber dann hat Feynman doch immer noch eine wertvolle Erfahrung gemacht. Wenn alle Welt behauptet, dass sich ein Tresor, der mit einer sechsstelligen Zahlenkombination verschlossen ist, nie und nimmer in einer halben Stunde öffnen lässt, dann führt Feynman einem staunenden Publikum ein ums andere Mal vor, dass er solche Tresore im Handumdrehen öffnet. (Wohlgemerkt handelte es sich dabei nicht um Geldschränke in irgendwelchen Banken, gefüllt mit schnödem Gold oder Geld, sondern um die Tresore in Los Alamos, die die Pläne für die ersten Atombomben enthielten, an deren Bau er mitwirkte.) Wenn er den Psychiatern der Musterungskommission Rede und Antwort stehen muss, um seine Tauglichkeit für die US-Army zu prüfen, antwortet er wahrheitsgemäß auf jede einzelne Frage, mit dem Ergebnis, dass er als „unnormal“ ausgesondert wird, und rekonstruiert dieses „Verhör“ zu unserer großen Freude Wort für Wort, damit wir nie vergessen, welch fragwürdige Größe die „psychische Normalität“ nach den Kategorien der Psychiatrie ist. Wenn er zu einem Kongress nach Japan eingeladen wird, verlässt er sofort die ausgetretenen Pfade des Wissenschaftstourismus und logiert gegen alle Widerstände nicht im Tagungshotel, sondern in einem Hotel im japanischen Stil, wo er nebenbei herausfindet, warum er bis dahin keinen Fisch gemocht hat und ihn nun ganz köstlich findet. Wenn alle Stammgäste einer Bar mit Oben-ohne-Tänzerinnen sich weigern, für den in Bedrängnis geratenen Besitzer einzutreten, weil sie um ihren guten Leumund fürchten oder sich einfach schämen, springt Feynman in die Bresche und kann nichts dabei finden, Nackttänzerinnen zu bewundern. Wenn Feynman in ein Gremium berufen wird, das die Freigabe neuer Mathematiklehrbücher zu verantworten hat, dann liest Feynman im Unterschied zu seinen Kollegen alle ihm vorgelegten Bücher gründlich von der ersten bis zur letzten Seite, findet sie überaus verbesserungsbedürftig und sorgt damit für einen Eklat. Und damit habe ich noch nichts über den Bongo-Trommler, den Aktzeichner, den Halluzinationsforscher, den Entzifferer eines Maya-Buches und über eine ganze Reihe weiterer Erscheinungsformen von Richard P. Feynman gesagt.

Da hat offenbar jemand in vollen Zügen ein sehr vielseitiges und unterhaltsames Leben gelebt. Und dazu passt auch, was Feynman kurz vor seinem Tod zum Besten gab: “I’d hate to die twice. It’s so boring.”

Posted in Eccentrics, Würfelwürfe | Comments Off on Einmal sterben reicht

Friday, 09. April 2010

Worauf ich seit bald zwanzig Jahren warte, das ist endlich eingetreten. Der kongeniale Tristram-Shandy-Übersetzer Michael Walter (*1951) hat nun auch Laurence Sternes zweites großes, kleineres Werk ins Deutsche übertragen: Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Von Mr. Yorick (Berlin: Verlag Galiani, 2010).

Durch diesen Paukenschlag wurde ich erstmals auf den jungen Berliner Galiani-Verlag aufmerksam, der im vergangenen Herbst als Kiepenheuer&Witsch-Imprint von Wolfgang Hörner und Esther Kormann aus der Taufe gehoben wurde. Hörner hat selbst das Nachwort zu diesem Büchlein geschrieben, dem wir entnehmen, dass es schon mit der Übersetzung des Originaltitels – A Sentimental Journey trough France and Italy – ein Problem gab. Das Adjektiv “sentimental” war im Englischen ein Neologismus. Wie sollte man es ins Deutsche übertragen? Der bis heute meistgedruckte Übersetzer des Buches, Johann Joachim Christoph [nicht Christian, wie Hörner S. 328 fälschlich schreibt!] Bode (1730-1793), entlehnte hierfür das von Lessing gerade neu gebildete Wort „empfindsam“, das auf kurzem Weg bald zur Bezeichnung einer literarischen Bewegung herhalten durfte. Bodes Übersetzung wurde nicht nur viele Male neu aufgelegt, sondern auch von manchem vorgeblichen Neuübersetzer stillschweigend oder ausdrücklich zugrunde gelegt und lediglich modernisiert, wie Hörner in seiner Auflistung der überaus zahlreichen deutschsprachigen Ausgaben zwischen 1768 und 1963 vermerkt. Auch ich besitze eine solche Bode-Bearbeitung (Lawrence Sterne: Yoricks empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Übers. v. J. J. Bode. Bearb. u. Nachw. v. Franziska Meister. M. e. Titelill. u. 39 Federzeichn. v. Curth Georg Becker. Hamburg: Dr. Ernst Hauswedell & Co., o. J. [1946]). Sie kann ich gelegentlich zum Vergleich hinzuziehen, denn der Neuübersetzung geht naturgemäß der Ruf voraus, sexuelle Anspielungen des Autors deutlicher werden zu lassen als Bode und seine Zeitgenossen und Nachfolger in einer noch so viel „keuscheren“ Ära – und es könnte durchaus interessant sein, diese Differenz im Einzelfall nachzuvollziehen. Doch darüber ein anderes Mal. Heute will ich mich nur mit der materiellen Ausstattung dieses neuen Buches befassen.

Als in den Jahren 1983 bis 1991 im Zürcher Haffmans-Verlag die Erstausgabe der Walter’schen Tristram-Shandy-Übersetzung erschien, da imitierte diese Ausgabe sogar die Editionsweise des Originals. Jenes wie diese erschienen über einen Zeitraum von acht Jahren in neun Einzelbänden. Nun hätte man auch bei der Sentimental Journey ähnlich verfahren und die beiden ersten Teile des fragmentarisch geblieben Werkes in zwei separaten Bänden erscheinen lassen können, aber dann wäre die Ausgabe vermutlich zu teuer geworden. Was ich nicht bitter genug beklagen kann, ist ein anderer Mangel. Der Nachtwächter Bonaventura hat in einer frühen Blog-Rezension die Ausstattung des Buches gelobt und mit einer Einschränkung als „vollkommen“ bezeichnet. Wie gern würde ich mich diesem Lob anschließen, doch die Einschränkung bedeutet nun einmal das Schlimmste, was man einem Buch überhaupt antun kann: Es ist gelumbeckt!

Was das heißt, habe ich an anderer Stelle bereits einmal deutlich gemacht. Auf alle anderen offensichtlichen Vorzüge des Einbands, die Bonaventura aufzählt, könnte ich dankend verzichten: auf den flexiblen, bedruckten Leineneinband, auf die abgerundeten Ecken und schon erst recht auf das modisch gewordene Lesebändchen, das ohnehin bald ausfranst und schmuddelig wird – wenn das Buch nur fadengeheftet wäre! Manchmal ersehne ich die Zeiten der Interimsbroschur zurück, wo ein fadengeheftetet Buchblock bloß in etwas stärkeres Papier eingeschlagen war. Damit ging man zu einem Buchbinder seiner Wahl und ließ das Buch nach den eigenen Vorstellungen prachtvoll in Leinen, Leder oder Pergament für die Ewigkeit einfassen, ganz nach Gusto und Geldbeutel – und nur dann, wenn der Inhalt diesen Einsatz verlohnte. Dies wäre ja in diesem Falle durchaus angeraten, denn das Buch besticht durch eine exquisite Typographie, eine exzellente Übersetzung, solide Anmerkungen und ein informatives, illustriertes Nachwort, wie Bonaventura richtig anmerkt. Desto bedauerlicher, dass es für den entscheidenden Lebensfaden, an dem doch alles hängt, nicht gereicht hat.

Wo bleibt die Initiative zur Rettung der Buchkultur, die sich auf die Fahnen schreibt, das elendigliche Lumbecken wenigstens bei wertvollen Büchern zu bekämpfen und vor allem die Buchkäufer für den kleinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen Lumbeck und Fadenheftung zu sensibilisieren? Sonst werden in hundert Jahren auch die wertvollsten Bücher aus unserer Ära nur noch eines sein: traurige Loseblattsammlungen!

[Titelbild: Federzeichnung v. Curth Georg Becker aus der erwähnten Ausgabe von Yoricks empfindsame Reise durch Frankreich und Italien, S. 122.]

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Sentimentale Reise, gelumbeckt

Wednesday, 07. April 2010

Gestern haben US-Außenministerin Hillary Clinton (*1947) und US-Verteidigungsminister Robert Gates (*1943) ein neues Strategiepapier der Obama-Regierung zum zukünftigen Umgang ihres Landes mit Atomwaffen vorgestellt. Diese 2010 Nuclear Posture Review (NPR) gilt vorläufig für die nächten fünf bis zehn Jahre und wurde allgemein als ein Fortschritt auf dem Weg zu einer globalen atomaren Abrüstung begrüßt, wobei die Meinungen wie üblich auseinandergingen, ob es sich hierbei nun um einen kleinen oder großen Fortschritt handelt.

Ich persönlich musste wieder einmal feststellen, dass mein eigenes Wissen über diese für die Zukunft der Menschheit doch so existenzbestimmende Frage lückenhaft bis falsch ist. Ich hatte bisher nämlich angenommen, dass die USA als freiheitlicher und friedliebender Staat Atomwaffen nur dann einsetzen würden, wenn ein feindlicher Aggressor sie zuvor mit Atomwaffen angegriffen hätte oder ein solcher Angriff unmittelbar bevorstünde und anders nicht abgewendet werden könnte.

Nun lese ich in dem gestern veröffentlichten Fact Sheet des U. S. Department of Defense Office of Public Affairs: “The United States will not use or threaten to use nuclear weapons against non-nuclear weapons states that are party to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and in compliance with their nuclear nonproliferation obligations.” Mit anderen Worten: Die USA hätten bisher auch Staaten mit Nuklearwaffen angreifen können, die solche Waffen nicht einmal selbst besitzen, geschweige denn sie gegen die USA zum Einsatz gebracht hätten oder dies wenigstens angedroht hätten. Und auch nach der neuen Selbstverpflichtungs-Erklärung schließen die USA nicht aus, Staaten mit Nuklearwaffen zu attackieren, die den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben haben, ganz gleich ob diese nun über solche Waffen verfügen oder nicht (#2.1 des Fact Sheet). Zurzeit sind dies allerdings nur die beiden erklärten Atommächte Indien und Pakistan sowie die beiden „vermutlichen“ Atommächte Israel und Nordkorea. Wenn ich es recht verstehe, dann könnten die USA somit selbst nach den fortschrittlichen neuen Regeln ein Atombömbchen auf meine Heimatstadt fallen lassen, wenn Deutschland unter Einhaltung der dreimonatigen Kündigungsfrist seine Zugehörigkeit zum Atomwaffensperrvertrag aufkündigen würde.

Aber keine Panik! Schließlich wollen die USA künftig nur unter „extremen Umständen“ und zur „Verteidigung ihrer vitalen Interessen“ zu diesem allerletzten Mittel greifen (#2.2 des Fact Sheet). Was das genau heißen würde, möchte ich mir vorläufig nicht ausmalen. Schließlich gibt es ja Szenarios, mit denen man weitaus wahrscheinlichere Katastrophen heraufbeschwören kann. Da ist z. B. noch immer die ungeklärte Frage, wie die mit Kernkraftwerken bestückten Staaten einen terroristischen Angriff dieser unzureichend gepanzerten Objekte durch gezielte Flugzeugabstürz oder panzerbrechende Waffen verhindern wollen. Fest steht wohl, dass selbst in Deutschland mindestens sieben Reaktoren gegen einen solchen Anschlag nicht ausreichend geschützt sind (Brunsbüttel, Philippsburg 1, Isar 1, Biblis A und B, Neckarwestheim 1 und Unterweser). Wie es im benachbarten Ausland aussieht, etwa in Tschechien oder im mit AKWs geradezu bepflasterten Frankreich? Ich will es lieber gar nicht wissen.

Einerseits soll man auch kleine Fortschritte begrüßen, in einer Welt, die zu Hoffnung so wenig Anlass gibt. Andererseits darf man sich nicht durch solche kleinen Fortschritte darüber hinwegtäuschen lassen, wie weit wir noch immer von einer langfristig stabilen Friedenssicherung auf diesem Planeten entfernt sind.

Posted in Würfelwürfe, Zentrifuge | Comments Off on Gleichgewicht des Schreckens

Sunday, 04. April 2010

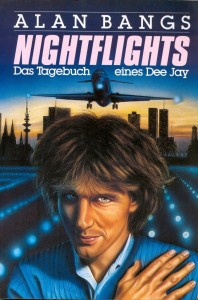

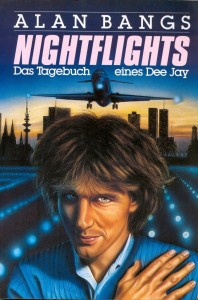

Gute Nachrichten für Alan-Bangs-Fans! Der Deutschlandfunk-Ableger DRadio Wissen hat den Meister der Popmusikansage – welch ein Euphemismus – zur Wiederbelebung seines legendären Nightflight gewinnen können.

In einer Preface-Sendung wurde Bangs von Nail Al Saidi und Julia Rosch in der „Redaktionskonferenz“ am 31. März 2010 zu seiner bewegten Geschichte am Mikrofon befragt. Man merkte dem zuletzt von den Sendern nahezu kaltgestellten Moderator an, wie sehr er den Augenblick dieses Comebacks herbeigesehnt hat. Und ich war erleichtert, ihn hier in alter Frische vernehmen zu können.

Was Bangs sagt, ist niemals nur so dahingesagt – und kommt ihm doch ganz entspannt über die Lippen. Da redet einer, der es nicht nötig hat, mit einem festen Konzept im Kopf durch die Sendung zu marschieren. Ein Gedanke ergibt sich organisch aus dem anderen.

Der Zuhörer wird mal zustimmen, mal anderer Meinung sein, das ist oft genug ja auch eine Frage des (Musik-)Geschmacks. Aber unterhaltsam sind diese nächtlichen Monologe immer gewesen. Das liegt zu einem guten Teil wohl auch daran, dass Bangs getrost darauf verzichten kann, seine Sendezeit mit langweiliger Faktenhuberei und degoutanten Skandalgeschichten zu füllen. In seinen besten Sendungen war die Musik schließlich nur der angenehme Ausgangpunkt für kluge Meditationen über Literatur und Kunst, die Liebe und das Leben, Ängste und Sehnsüchte, Versuchung und Verzweiflung, Glück und Unglück, Irrtum und Erlösung. Und es spricht einiges dafür, dass Bangs an diese schöne Tradition auf dem neuen Nightflight anknüpfen will. So hat er zum Beispiel angekündigt, in einer Sendung seine Begeisterung für Herman Melvilles Bartleby zu bekunden und zu erklären. (Damit rennt er bei mir natürlich offene Türen ein; vgl. meine XXIII. Literarische Soiree). Hoffentlich gewährt man ihm bei diesem Sender und in diesem Format die nötigen Freiräume, um seine unkonventionellen Spaziergänge durch die Popmusikgeschichte und -gegenwart ohne Fußfesseln und Scheren im Kopf unternehmen zu können.

Ab heute und künftig immer sonntags von 23:05 Uhr bis Mitternacht lauschen wir also neugierig bei DRadio Wissen auf Alan Bangs und seinen neuen Nightflight. Ich wünsche guten Start, weiten Flug und sichere Landung und werde hier sicher zu gegebener Zeit meine Meinung über das neue Hörfunk-Highlight kundtun.

[© Titelbild: Umschlagillustration von Lutz Kober zu Alan Bangs: Nightflights. Das Tagebuch eines Dee Jay. Düsseldorf u. Wien: Econ Verlag, 1985.]

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Hörfunk (IV)

Friday, 02. April 2010

Heute erfreut uns Google wieder einmal mit einem seiner lustigen Rätselbilder, die in unregelmäßigen Abständen die sechs bunten Buchstaben des Firmennamens aus chronikalischem Anlass verschönern.

Zum 2. April 2010 sehen wir also eine dunkelrote Blüte, der ein zwergenhaftes Mädchen im schulterfreien Abendkleid entspringt, zwei weiße Garnrollen und ein Nadelkissen mit sieben Stecknadeln.

Woran soll diese Kinderbuchillustration erinnern? Wenn wir mit dem Mauszeiger über das Bild fahren, werden wir schnell belehrt: „200ster Geburtstag von Hans Christian Andersen“ steht in dem ALT-Tag, das sich dann öffnet [s. Titelbild]. Klickt man auf das Bild, so erscheinen nacheinander noch vier weitere Illustrationen.

Nun weiß ich allerdings genau, dass der 200. Geburtstag des dänischen Märchendichters heute vor genau fünf Jahren gefeiert wurde. Ich selbst habe nämlich am 1. April 2005 eine Literarische Soiree zu seinen Ehren veranstaltet und mit meinen Gästen sozusagen in diesen Geburtstag reingefeiert.

Hans Christian Andersen wurde am 2. April 1805 (nicht 1810!) in Odense geboren, da beißt keine Maus einen Faden von ab. Google ist mit 100 Milliarden Dollar zurzeit die wertvollste Marke der Welt – und sollte nicht in der Lage sein, das korrekte Geburtsjahr eines weltberühmten Märchendichters zu ermitteln? Nun wurden die Andersen-Bilder nicht nur bei Google Deutschland, sondern auf allen Google-Homepages weltweit gezeigt – und natürlich auch bei Google Dänemark! Allerdings ist überall sonst die Datierung im ALT-Tag korrekt: „HC Andersens 205-års fødselsdag“ heißt es z. B. in Dänisch. Bloß die deutschen Google-Betreuer waren so bräsig, das Jubiläum um fünf Jahre abzurunden. Vielleicht mochten sie nicht glauben, dass ein so „unrunder“ Geburtstag wie der 205te solchen Aufwand rechtfertigte.

Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »

Wednesday, 31. March 2010

Als im Zeichen des Krebses Geborener des Jahrgangs ’56 war ich zur Einschulung Ostern 1962 noch nicht alte genug. Aber längst war ich begierig darauf, das Lesen zu lernen, damit ich endlich unabhängig würde von meinen Vorlesern, den Eltern und der Großmutter. Anfangs hielt mein Vater dem Drängen noch stand und erbat sich Geduld, denn es hieß nicht ganz zu Unrecht, dass es riskant sei, den Kleinen vor der Einschulung zu viel beizubringen, denn sie könnten sich dann im Unterricht leicht langweilen. Schließlich gab er doch nach und zeichnete eine Tabelle. In der linken Spalte standen in seiner gestochen scharfen Technikerschrift die Druckbuchstaben in der großen und kleinen Version, in der rechten Spalte daneben ein Gegenstand, der mit dem betreffenden Buchstaben anfing: A für Apfel, B für Birne und so weiter bis Z wie Zigarette.

Zunächst kam ich nur quälend langsam voran, aber dann ging es immer besser. Und ehe ich mich’s versah, las ich einfache Texte wie die Bildunterschriften in den beiden dicken Wilhelm-Busch-Bänden nahezu so schnell wie ein Großer, wenngleich mir manches „schwere Wort“ doch noch ein Rätsel blieb.

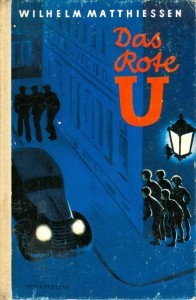

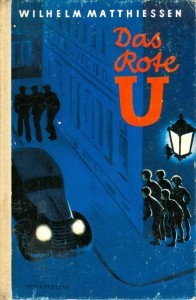

Wohl zu meinem achten Geburtstag 1964 schenkte mir mein Vater dann meinen ersten richtigen Roman. Es war ein Jugendbuch von Wilhelm Matthießen (1891-1965) mit einem geheimnisvollen Bild auf dem Einband und dem nicht minder geheimnisvollen Titel Das Rote U. Er selbst habe dieses Buch als Junge gelesen und sehr spannend gefunden – und jetzt sei er gespannt, wie es mir wohl gefiele.

Inzwischen weiß ich, dass gerade im besagten Jahr eine überarbeitete Neuauflage dieses Jugendbuch-Klassikers erschienen war, mit neuen, zeitgemäßeren Textzeichnungen von Irene Schreiber. Das Rote U erschien zuerst 1932 im Hermann Schaffstein Verlag in Köln, damals und bis zum 117. Tausend mit dem Titelbild und den Textzeichnungen von Fritz Loehr. Insbesondere die Kleidung auf diesen Bildern, die Schiebermützen und die knielangen Jungenhosen, aber auch die Formen der Autokarosserien und ein Polizist mit Helm entsprachen nicht mehr der Wirklichkeit Anfang der 1960er-Jahre. Anlässlich der Neuausgabe wird der Verlag für das Buch geworben haben, mein Vater erinnerte sich an seine Jugendlektüre – und so fand Das Rote U den Weg in mein Kinderzimmer. Ich war ebenso hingerissen von der Geschichte wie die abertausend Kinder in den dreißig Jahren zuvor. Und die Pointe, dass ausgerechnet der von allen verachtete Klassenprimus Ühl sich hinter dem geheimnisvollen Roten U verbarg, war sozusagen das Ü-Tüpfelchen dieses Krimis.

Dass sich hinter dem Verfasser dieses wunderbaren Lesevergnügens allerdings ein übler Nazi verbarg, ein überzeugter Antisemit und Kirchenhasser, Verfasser solcher Hetzschriften wie Israels Ritualmord an den Völkern und Der zurückbeschnittene Moses (beide 1939), das habe ich erst viel später erfahren und mein Vater wusste es vermutlich auch nicht. Natürlich ist Das Rote U immer noch ein stiller Bestseller, längst auch als Taschenbuch bei DTV verfügbar. Dass auf der Website dieses seriösen Verlages in der ausführlichen Vita die politischen Abwege des Wilhelm Matthießen mit keiner Silbe erwähnt werden, ist schon einigermaßen erstaunlich. Noch kurioser finde ich es aber, dass auf der Website des Schaffstein Verlages Matthießen zwar als einer von sechs Jugendbuch-Autoren aufgelistet wird. Klickt man aber seinen Namen an, so erscheint die Auskunft: „Sie sind nicht berechtigt, diesen Bereich zu sehen. – Sie müssen sich anmelden.“ Wie das mit dem Anmelden funktionieren soll, bleibt aber ein Rätsel. So fordert der allererste Krimi meiner Kindertage mehr als vier Jahrzehnte später erneut meine Neugier und meinen Spürsinn heraus. Wie überaus spannend!

[Zur ersten Folge dieser Serie geht es hier.]

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Erstlesealter (II)

Wednesday, 31. March 2010

Gestern noch, bei einem weiteren Besuch im Folkwang-Museum, fiel mein Blick vom neuen Eingangsportal über die Alfredstraße auf die zehn paarweise angeordneten Säulen in der kleinen Grünanlage neben dem Glückaufaus, deren Profile im schrägen Anschnitt gleich viele Buchstaben erkennen lassen: vier U, vier M, ein R, ein A. Diese unscheinbare Skulptur steht hier, fast versteckt oder immerhin doch gut getarnt, seit bald zwanzig Jahren. Hätte ich nicht aus verschiedenen Gründen ein besonderes Verhältnis zu ihr und ihrem Schöpfer, dann hätte ich sie auch gestern kaum wahrgenommen. Und selbst mir fiel bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal auf, dass die Buchstabenflächen auf den sechs kleineren Säulen heller sind als die auf den hohen. Aus der Distanz von mehr als hundert Metern glaubte ich zunächst, dass dieser Eindruck bloß durch einen zufälligen Schattenfall hervorgerufen worden sei. Oder ist dieser farbliche Unterschied vielmehr auf Witterungseinflüsse zurückzuführen?

Gerade lese ich zufällig in der Zeitung, dass Timm Ulrichs, von dem diese Umraum betitelte Skulptur stammt, heute seinen 70. Geburtstag feiert. Meine erste persönliche Begegnung mit diesem Künstler hätte um ein Haar am Nikolaustag 1972 stattgefunden, denn da trat Ulrichs im großen Saal des Folkwang-Museums auf, im Rahmen der legendären Veranstaltungsreihe Selbstdarstellung, die der damalige Geschäftsführer des Kunstrings Folkwang ins Leben gerufen hatte. Mich hatte wohl wieder einmal ein Migräneanfall aus der Bahn geworfen – und so entging mir dieses Ereignis, von dem mir aber Freunde berichteten. Was ich verpasst hatte, wurde mir spätestens klar, als ich im Jahr darauf den Sammelband mit den Protokollen dieser Reihe in Händen hielt. (Selbstdarstellung. Künstler über sich. Hrsg. v. Wulf Herzogenrath. Düsseldorf, Droste, 1973; über Timm Ulrichs S. 199-222.)

An Timm Ulrichs bewunderte ich von Anfang an, bewundere ich bis heute dreierlei: erstens seinen Ideenreichtum; zweitens seine Sorgfalt und Konsequenz bei der Verwirklichung; und drittens seinen speziellen, in seinen besten Kunststücken geradezu ontologischen Humor.

Dass er zudem ein überaus kämpferischer, für seine Überzeugungen mit allen Kräften eintretender Haudegen sein kann, das erfuhr ich anlässlich einer Jurysitzung, die ich als Zaungast verfolgen durfte. Beinahe wäre es zu dieser persönlichen Begegnung, 27 Jahre nach der ersten verpassten Gelegenheit, auch wieder nicht gekommen, denn diesmal war Ulrichs krank, lief mit tropfender Nase die präsentierten Bewerbermappen ab und schnäuzte sich alle paar Minuten – nein, nicht in Taschentücher, sondern in Klopapier, das er von einer aus den Toiletten des Hauses stiebitzten Rolle abriss.

Bei der großen Veranstaltung aus Anlass von Werner Ruhnaus 85. Geburtstag im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier traf ich Timm Ulrichs dann am 14. April 2007 wieder, dort entstand auch das Titelfoto. Mit Ruhnau hat Ulrichs ja eins gemeinsam: Beide wollen in der Künstler-Nekropole Kassel beigesetzt werden. Für Timm Ulrichs war jede humane Lebensäußerung, vom Haarwuchs bis zur Sonnenbräune, Inspirationsquelle seiner künstlerischen Tätigkeit, warum sollte also sein Tod da eine Ausnahme machen? Ich frage mich allerdings, ob der Gedenkstein, den er bereits 1969 für seine Grabstelle angefertigt hat, durch die neueren Bestattungspläne seine „Gültigkeit“ verliert? Er trägt die Aufschrift: „Denken Sie immer daran, mich zu vergessen.“ Das Spiel mit Paradoxien war schon immer eins der Grundmotive der vergänglichen Kunst von Timm Ulrichs. Und ich werde darum gern immer daran denken, ihn zu vergessen. Aber noch lebt er ja, und hoffentlich lange, denn ich habe zurzeit verdammt viel anderes, das ich mit aller Gewalt vergessen muss.

Posted in Eccentrics, Würfelwürfe | Comments Off on Ich werde immer daran denken

Wednesday, 24. March 2010

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Verwechslung (II)

Tuesday, 23. March 2010

Ich bin nun zehn Jahre älter als mein Vater je geworden ist. Das ist eine einigermaßen befremdliche Vorstellung, denn streng genommen folgt ja aus ihr, dass ich nicht mehr zu einem so viel älteren, erfahreneren, weiseren Mann aufblicken müsste, als der er mir erinnerlich ist, wenn ihn eine Zauberhand etwa für einen Tag aus dem Paradies, in dem er unzweifelhaft jetzt wohnt und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, in unser irdisches Jammertal zurückversetzen würde, sondern im Gegenteil ich diesem vergleichsweise jungen Spund die Welt erklären müsste, die sich in den seit seinem Tod vergangenen gut vierzig Jahren doch nicht wenig verändert hat.

In Sonderheit – welch schönes Wort! – seine Heimatstadt Essen würde ihn durch ihr vielfach gewandeltes Gesicht verblüffen und vielleicht auch erschrecken. Ich höre seine so liebe, so warme Stimme sagen: „Ach, das Hotel Essener Hof gibt es nicht mehr? Und was ist das da für eine Autounterführung vorm Ruhrkohlehaus? Hier stand doch früher die Stern-Brauerei, da roch es immer so unangenehm … und was ist das jetzt für ein Wolkenkratzer? Na, typisch, die Strommafia musste sich ja behaupten. Und diesen Gebäudekomplex nennt ihr also ,Rostlaube‘? Sehr passend. Das soll eine Universität sein? Da kann ich ja nur lachen. Ich jedenfalls würde da nicht studiert haben wollen. Und wo um alles in der Welt ist denn das schöne Althoff-Haus geblieben? Ach nee, Karstadt hieß das ja schon sechs Jahre lang, als ich so plötzlich abtauchen musste, oder besser: weggerissen wurde. Der Limbecker Platz ist jetzt also kein Platz mehr? Sondern ein untertunneltes Kaufzentrum? Sind die Essener den völlig verrückt geworden? Aber immerhin gibt es die Lichtburg ja noch. Gegenüber war Baedeker, wie heißt der Laden jetzt? Und sogar das Filmstudio neben dem Glückaufhaus ist noch da. In diesem Kino haben deine Mutter und ich, neun Monate vor deiner Geburt, den Film mit Spencer Tracy gesehen, von dem du deinen Vornamen hast: Manuel. Ach, lass uns doch mal zur Gruga fahren, wo deine Schwester auf der Rollschuhbahn ihre Kreise zog. Weißt du noch?“

Ja, ich weiß noch. Das war so laaangweilig! Ich bekomme schon Kopfschmerzen, wenn ich bloß daran denke. Und dieses Wehwehchen kann man ruhig Kotzschmerzen nennen, denn es drehte mir zuverlässig den Magen von zuunterst zuoberst. (Doch davon vielleicht später einmal.)

Nun mag man mich fraglos fragen können, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht in Essen, sondern beispielsweise in Hannover groß geworden wäre. Und wenn ich nicht 1956, sondern 1856 oder 1556 erstmals das Licht der Welt erblickt hätte. Und wenn ich nicht als Bub, sondern als Mädchen und nicht bei armen Leuten, sondern in einem wohlhabenden Hausstand und nicht mit kaputten Füßen, sondern kerngesund und nicht als Leuchte, sondern als trübe Funzel unter die Menschen gekommen wäre. Statt als unangepasster Bürger der BRD als angepasster Bürger der DDR? Aber was änderte das schon groß?

Hier stehe ich also, gehe ich also – bin wie ich bin und kann nicht anders.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Selbstbeschreibung (II)

Monday, 22. March 2010

… als die Zeitung von gestern. Ich weiß: Das hatten wir schon. Nun müssen wir aber noch hinzulernen, dass nichts näher liegt als die alte Zeitung aus Wien, zum Beispiel, der Wirkungsstätte von Karl Kraus. Von meinem findigen Massmedia-Navigator Conrad Kurzleb habe ich gelernt, dass man sich nimmer auf die überregionale Mainstreamjournaille verlassen soll. Oft wachsen die bundschillerndsten Sumpfdotterblümchen gerade auf den Glatzen der Provinzredakteure. Und so machte ich mir schon vor Jahr und Tag, neben zahllosen weiteren Zuträgern, meinen gutmütigen Wiener Freund Osram Gleißner gefügig, der mich seitdem in unregelmäßigen Intervallen mit den nach seinem maßgeblichen Dafürhalten spritzigsten Artikeln aus dem Kurier seiner Heimatstadt versorgt. Die schafft er notfalls auch durch Eis und Schnee heran, denn Osram hat sich auf ein sog. „Trafik-Rabatt-Abo“ verpflichtet. Und zwar „klebenslang“, wie er sagt, „da ich nicht weiß, wie das Kündjen funzioniert.“ Ich will ihm dann raten, einfach Hugo Portisch zu fragen, der sei ja bekannt dafür, komplizierte Vorgänge einfach zu erklären. Aber dann beiße ich mir jeweilen flugs auf die Zunge. Ich wäre ja schön blöd, mir durch diesen Tipp meine unregelmäßigen Zeitungsschnitzelzusendungen aus Wien zu verscherzen.

Bei Licht besehen ist der Kurier ja auch längst nichts anderes mehr als ein Produkt aus der Palette des WAZ-Konzerns direkt vor meiner Haustür. Und „Palette“ sollte man in diesem Zusammenhang besser in Anführungszeichen setzen, denn das Farbspektrum der unter diesem Dach versammelten Blätter reicht gerade einmal von hellocker bis mattbeige; was aber andererseits nicht ausschließen muss, dass gelegentlich ein dort erscheinender Artikel einen ganz eigenwilligen Farbreiz entfalten kann. Um nun schneller als erwartet auf den Punkt zu kommen: Mein Held des Tages heißt Peter Pisa und ist Kulturredakteur beim Wiener Kurier. Er hat sich einfallen lassen, oder sein Vorgesetzter hat ihn dazu gezwungen, am 29. Januar des Jahres Sándor Márais kleinen Roman Befreiung zu besprechen, der (aus dem Ungarischen und aus dem Nachlass übersetzt von Christina Kunze) kurz zuvor bei Piper erschienen ist.

Was dabei herauskam, darf ich getrost als staunenswert bezeichnen, ganz unabhängig davon, ob Márais Buch, der Anlass dieser Rezension, nun wirklich wert war, veröffentlicht zu werden. Schon der Einstieg ist eine Wucht: „Budapest wartet. Worauf warten die Menschen? Auf den Tod? Oder auf das Leben?“ – Und nur wenige Zeilen später erfahren wir, wie die Geschichte ausgeht: „Erzsébet tritt auf die Straße, vorbei an einem toten Soldaten der Roten Armee. Der hatte sie im Keller vergewaltigt. Er wirkte gar nicht böse. Hatte er gedacht, im Krieg vergewaltigen zu müssen? Erzsébet sagt auf der Straße: ,Es scheint, ich bin frei.‘ Niemand antwortet.“ Ist die Geschichte, an der Sándor Márai nach Auskunft des Rezensenten „gewiss nicht viel gefeilt“ hat, nun wert, von uns gelesen zu werden? Das Manuskript verstaute der Ungar, der sich dessen vermutlich auch nicht so recht sicher war, tief in einer Truhe in San Diego, bevor er am 22. Februar 1989 seinem Leben ein Ende setzte. Können wir Nachgeborenen uns nun ganz unvorbelastet an diesem literarischen Fund delektieren? Nein, denn „um sich über diesen Fund freuen zu können, musste nur noch der Schriftsteller wiederentdeckt werden. Das geschah Ende des 20. Jahrhunderts mit dem Roman Die Glut.“

In aller Unschuld spricht hier der Kulturredakteur des Kurier aus, was wir längst schon ahnten. Hätte es nicht 1998 das große Trara um Márais Roman Die Glut gegeben, wohl eines seiner schwächeren Werke, mit knapper Not dem Kitsch entkommend, dann würden keine gierigen Verlagsagenten in muffige Truhen hinabtauchen, auf der Suche nach einem Kassenknüller à la Kreuzung aus Márais Glut und dem zeitnah 2003 in der „Anderen Bibliothek“ erschienenen Dokument Eine Frau in Berlin von der Anonyma.

Das größte Rätsel der hier rezensierten Rezension bleibt aber ihr Titel: Leiden macht niemanden besser. (Ich gestehe, ich las erst falsch Leiden macht niemand besser. Also im Sinne von: „Die Leiderei kriegt niemand besser hin als Sándor Márai, diese melancholische Trauerfunzel.“ Aber da habe ich Pisa nun wirklich einmal Unrecht getan.) Macht denn Leiden nicht im Gegenteil immer besser? Ich immerhin hoffe doch sehr, dass mich das Leiden an dieser Buchbesprechung wenigstens ein kleines Stück weit optimiert hat.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Nichts ist älter (II)

Sunday, 21. March 2010

Posted in Godzilla, Würfelwürfe | Comments Off on Protected: Popularität (II)

Sunday, 21. March 2010

[6] Wenn ich die fünf Punkte meines Pedifests vom November 2008 heute wieder lese, so muss ich schmunzeln über mein damals offenbar nicht nur ironisch gemeintes Vorhaben, mich mit einem solchen Kredo des „Selbsttransporttechnikverweigerers“ an die Spitze einer neuen politischen Avantgarde zu stellen. Es fehlte zur Vereinsmeierei dann ja nur noch die Ausgabe von Mitgliedsausweisen und die Bestellung eines Kassenwarts.

[7] Und wenn ich mich gedanklich zurückversetze in den Urzustand einer frühesten Euphorie durchs Schreiben, vermutlich also in mein sechzehntes Lebensjahr, dann verdankte ich auch damals schon diese Hochstimmung an der Schreibmaschine dem Abfassen von grundstürzenden, blutrünstigen, weltverbessernden Pamphleten, Unglaubensbekenntnissen, Manifesten.

[8] Der feine Nervenkitzel bei der Niederschrift, die zur jedesmaligen Übertreibung noch immer abgefeimterer Unverschämtheiten inspirierende Nickligkeit, die trotzige Gegenfrage auf den doch so billigen Einwand, dass ich mich mit meiner über jedes vernünftige Ziel hinausschießenden Radikalität außerhalb jeder sozialen Verträglichkeit stelle („Na, und?“), ohne darauf je eine plausible Antwort zu erhalten – das waren die prägenden Erfahrungen meiner Jugendzeit.

[9] Die hätten mich für die praktischeren Lebensertüchtigungen eines reiferen Erwachsenendaseins gänzlich unbrauchbar gemacht, wäre meinem lebensmüden Versagenskonzept (ich schrieb damals an einem provisorisch Scheiterhaufen betitelten Abgesang) nicht die Treffsicherheit meiner Abermillionen Spermatozoen und die Empfängnisbereitschaft von fünf Oocyten in die Quere gekommen. Der Rest war peripatetische Abgeklärtheit.

[10] Und dann? Dann verlässt unsereiner eben (oder gern auch uneben) die abgezirkelten Wandelhallen, die sich einem experimentierfreudigen Gespinsthirn über kurz oder lang freilich als Labyrinthe weit eher denn als Schubladensysteme offenbaren, um hinauszuschreiten in eine yottabytebreite und -hohe und -tiefe Webspaceweite, die einen Anfang vor einer Adler nicht kennt, wohl aber ein Ende im Zufall.

Posted in Flanerie, Würfelwürfe | Comments Off on Pedifest (II)

Saturday, 20. March 2010

Mein Bekenntnis zum Leben in dieser Unstadt namens „Revier“ gilt unverbrüchlich, trotz aller Anfeindungen selbst von Teilen meiner Nachkommenschaft, die mir verübeln, ihnen solch einen vermeintlich gesichts- und geschichtslosen Siedlungsraum zur Kulisse ihrer Kindheit und frühen Jugend aufgenötigt zu haben. Ich selbst fand es immer eher zweckdienlich, aus der Lokalität meiner Herkunft gerade keinen Stolz ableiten zu können. Die Städte, die hier zu einem großen Klumpatsch auf die hügelige Wald- und Wiesenlandschaft geschüttet wurden, gehen ineinander über und haben insofern nicht einmal eine Grenze. Wenn ich mit meinen Eltern Mitte der 1960er-Jahre aus dem Urlaub von der holländischen Nordseeküste heimkehrend in dieses Revier unter den grauen Himmel von Marxloh und Sterkrade abtauchte, dann wusste ich nie genau, ob ich nun noch in Oberhausen oder schon in Mülheim war.

So knüpfte sich mein Heimatgefühl immer schon einzig an den unmittelbaren Umkreis meiner jeweiligen Wohnstätten, Arbeitsplätze und Einkaufsgelegenheiten. Ich denke, man könnte mich in jede beliebige Stadt der Welt versetzen, ich würde es nirgends anders halten und mich nach einer Gewöhnungszeit von etwa einem halben Jahr dort heimisch fühlen. Und wozu soll denn übrigens auch sonst eine Stadtlandschaft gut sein, wenn nicht zur möglichst bequemen, möglichst unauffälligen Bereitstellung der fundamentalen Lebensgrundlagen? So wie ich im Traum nicht daran denke, meinen Schlafplatz in einem Museumssaal einzurichten, so wenig verlangt es mich danach, inmitten von Sehenswürdigkeiten beheimatet zu sein, die ohne Unterbrechung von einer Meute knipsender und juchzender Touristen heimgesucht werden. Venedig kann sehr kalt sein? Venedig markiert vielmehr schon lange den absoluten Minuspunkt sozialer Thermik.

Der Wartberg-Verlag in Gudensberg-Gleichen hat zwei erfolgreiche Buchreihen aufgelegt, die dem Bedürfnis der Menschen entgegenkommen, sich im gleichförmigen Strom der Zeit und im konturlosen Einerlei ihrer lokalen Herkunft doch in einer individuellen Besonderheit wiedererkennen zu können. Auf dass ich mich in meinem zufällig vor bald 54 Jahren begonnenen irdischen Dasein nicht ganz so einsam fühle, bietet mir der Wartberg-Verlag den Band Wir vom Jahrgang 1956 – Kindheit und Jugend an. Und damit ich weiß, dass ich als Kind und Jugendlicher in meiner Heimatstadt nicht ganz so einsam war, wie ich mich zeitweise fühlte, gibt es aus dem gleichen Verlag das Büchlein Aufgewachsen in Essen in den 60er und 70er Jahren. In diesen beiden reich illustrierten Bänden wird mir zum Gesamtpreis von 25,80 € das lauwarme Gefühl einer Gemeinschaftlichkeit angetragen, die sich allerdings bei näherer Einlassung eher als Wechselbad erweist. Vielleicht rührt diese Ambivalenz ja aber auch bloß daher, dass ich eben kein „waschechter Essener“ bin wie Walter Wandtke, der Journalist und Autor letztbesagten Büchleins, der laut Klappentext seit 20 Jahren das Essener Stadtgeschehen beobachtet und mich mitnehmen will „auf eine authentische Reise durch die Kindheit und Jugend der 60er und 70er Jahre“ in meiner Vaterstadt.

Wenn die persönliche Ursprungsstätte schon so gar nichts an außergewöhnlichen Besonderheiten aufzuweisen hat, dann müssen eben wohlfeile Wiedererkennungswerte über den Frust hinwegtrösten, aus einer Gegend zu stammen, die im internationalen Vergleich eher als No-Name-Produkt durchs Raster anspruchsvollerer Provenienzwettbewerbe fällt. „Essen – Die Stadt, in der wir aufgewachsen sind, ist so ganz anders als alle Städte dieser Welt!“ So verspricht es uns Essenern der Wartberg-Verlag auf der Rückseite seines „Aufgewachsen-in-Essen“-Buchs. Aber der gleiche Slogan steht mit zuverlässiger Regelmäßigkeit auch auf den übrigen Büchern der Reihe: „Aachen, Aschaffenburg, Bamberg, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Celle, Chemnitz, Darmstadt, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Freiburg, Fürth, Gelsenkirchen, Gera, Gießen, Göttingen, Halle, Hamburg, Hamm, Hannover, Heilbronn, Ingolstadt, Jena, Kaiserslautern, Karl-Marx-Stadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig, Lübeck, Ludwigshafen, Lüneburg, Mainz, Mannheim, München, Münster, Neuss, Nürnberg, Ost-Berlin, Paderborn, Pforzheim, Regensburg, Rostock, Schwerin, Solingen, Ulm, Velbert, West-Berlin, Wiesbaden, Wolfenbüttel, Wuppertal und Würzburg – die Stadt, in der wir aufgewachsen sind, ist so ganz anders als alle Städte dieser Welt.“

Mit gleichem Recht könnte man etwa auch sagen: Nichts ist gleichförmiger als die vermeintliche Differenz! Oder noch allgemeiner: Nichts ist trivialer als des Menschen sterbliches Streben nach Originalität.

[Titelbild: © Stadtbildstelle Essen, hier als Ausschnitt gescannt von dem besprochenen Band © Wartberg-Verlag.]

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Findling (II)

Saturday, 20. March 2010

Marcus von Hochstengel schätzt diese verregneten Wochenenden im Spätwinter nicht sehr, wenn er einerseits die Schnauze voll hat vom Indoorgolfen, andererseits aber die Trainingsbedingungen unter freiem Himmel an Kneippsches Wassertreten erinnern und der Trolley alle nasenlang im Morast steckenbleibt. Zudem hat er schlecht geschlafen wegen dieser schwelenden Steuersache, die noch längst nicht ausgestanden ist. Jetzt ist schon von tausendeinhundert Verdächtigen die Rede, die die Fahnder einen nach dem anderen unter die Lupe nehmen wollen. Eigentlich vertraut er ja dem Rat seines in fiskalischen Angelegenheiten wesentlich beschlageneren Bruders. Max meint, dass er sich notfalls auf seine tragisch verunglückte Frau zurückziehen soll. Aber dass er so eine Strafe vermutlich abwehren kann, ist ja nur die eine Seite der Medaille und auch eine saftige Steuernachzahlung kein Zuckerschlecken.

Immerhin steigt von Hochstengels Laune, wenn ihm wieder einfällt, dass er die bald sechsjährige Tochter nun endlich in einer Privatschule bei Luzern hat unterbringen können. Das verwöhnte Blag hat ihm in den vergangenen Wochen wahrlich den allerletzten Nerv geraubt. Gerade jetzt wieder vernimmt sein feines Ohr, dass Naomi beim Battlefield–Spielen im Salon auf ihrem Laptop reihenweise Heckenschützen des Vietcong eliminiert.

Aber die pinkfarbenen Koffer seines halbverwaisten Töchterchens stehen gepackt in der Empfangshalle. Spätestens in einer Stunde müsste Kurt mit dem Wagen zurück von der Waschanlage kommen und ihn erlösen. Dann bräche der Chaffeur mit Naomi Richtung Schweiz auf. Marcus von Hochstengel konnte noch nie so recht glauben, dass sich Karoline diesen Wechselbalg tatsächlich bei ihm eingefangen hatte. Weder die Segelohren noch die engstehenden Augen kamen bei seinen gräflichen Ahnen vor. Und schon gar nicht hatte Naomi diese hässlichen Ausrutscher ihrer Physiognomie von ihrer unseligen Mutter geerbt. Deren tadelloses, nahezu berückend schönes Äußeres war ja schließlich der einzige Grund gewesen, warum er Karoline Dorffmann vor den Traualtar geführt hatte.

Von Hochstengel beschließt, sich die Zeit bis zu Kurts Rückkehr mit einer Trainingsstunde in seiner Fitnesshalle zu vertreiben. Hinter seiner Tischtennisplatte ist eine Ballwurfmaschine aufgebaut, die wahlweise Konterbälle, Unterschnittbälle, hohe Abwehrbälle und Topspins servieren kann, von soft bis superhart. Marcus geht in Abwehrstellung und legt den Schalter um. Er hat diesmal nicht den Hauch einer Chance.

Dass es Naomis Idee gewesen sein sollte, das Magazin der Wurfmaschine zur Abwechslung mal mit Golfbällen zu befüllen, das konnte sich der herbeigerufene Hausarzt „eigentlich nicht vorstellen“. Die Reise nach Luzern wurde angesichts dieses tragischen Unglücksfalls zunächst einmal abgesagt.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Aus der Mitte (II)

Friday, 19. March 2010

Dieser Tage ist Nr. 74 von Das Schreibheft erschienen, ein Heft zu Ehren der Lyrikerin und Alfabetkünstlerin Inger Christensen (1935-2009).

Meine erste Begegnung mit dem einzigartigen Werk der Dänin ereignete sich vor über dreißig Jahren. Weil mir damals nur sehr wenig Geld zur Verfügung stand, kaufte ich gern aus den Ramschkisten. Es erwies sich, dass dort oft Bücher angeschwemmt wurden, die für durchschnittliche Leser offenbar „zu schwierig“ waren. So kommt es, dass seit dem 24. Oktober 1979 der schmale Roman Azorno in meinem Regal steht. Statt 6,00 DM erwarb ich ihn für nur 2,95 DM. Die Übersetzung von Hanns Grössel aus dem Jahr 1972 ist die erste deutsche Buchausgabe von Christensen überhaupt und sollte es für lange sechzehn Jahre auch bleiben. Sie erschien in der avangardistischen „Reihe Fischer“, die 1970 mit Daniil Charms Fälle aufgemacht hatte. Die großen Verlage leisteten sich damals noch solche ambitionierten Extravaganzen. So gab es seit 1968 die quietschgelbe „Reihe Hanser“, seit 1970 die „Sammlung Luchterhand“ in ihren Klarsichtfolienumschlägen, seit 1972 in schrillem Pink „Das Neue Buch“ im Rowohlt-Verlag und so fort.

Der Pappeinband von Azorno in komplementärem Lila und Grün ist so grell gestaltet, dass es fast in den Augen schmerzt [s. Titelbild]. Über die Arbeit an diesem Roman von 1967 hat sich die Autorin 1986 in einem Gespräch mit Jan Kjærstad so geäußert: „Die ersten Seiten sind extrem langsam geschrieben. Sie haben sehr lange gelegen. Dann war der Rest des Buches plötzlich in drei Wochen fertig, mit verschlossener Tür, kein Unterschied zwischen Tag und Nacht, wieder und wieder dieselbe Schubert-Platte gespielt, fast in einer Stimmung wie der Welt abhanden gekommen.“ (Eine Kombination von der Welt und mir selbst. Jan Kjærstad im Gespräch mit Inger Christensen. A. d. Norw. v. Angelika Gundlach; in: Schreibheft Nr. 74, März 2010. Essen: Rigodon Verlag, 2010, S. 133.) – Aber welche Schubert-Platte denn?

Viel später, am 1. November 2003, las ich auf meiner neunundneunzigsten Literarischen Soiree aus Inger Christensens großem Gedicht das von 1969, das soeben im Verlag Kleinheinrich erstmals in deutscher Übersetzung, wiederum von Hanns Grössel, erschienen war. (Auf der Rückseite des deutschen Azorno-Bändchens war der dänische Titel Det übrigens provisorisch noch mit Es eingedeutscht worden.) Und neulich erst fischte ich wieder ein Romänchen von Christensen aus dem Ramsch, Das gemalte Zimmer, im Original erschienen 1976, zwanzig Jahre später dann in deutscher Übersetzung, überflüssig zu sagen von wem. Dafür zahlte ich 3,95 €, statt der ursprünglich verlangten 22,80 DM. Bücher haben nicht nur ihre wechselvollen Schicksale, sondern auch ihre wandelbaren Preise.

Und so lautet der vorletzte Satz von Azorno: „Als der Park zugemacht werden sollte und der Springbrunnen zusammensank, so daß die Wasseroberfläche ruhig wurde, entstand einen Augenblick Stille, alles wurde still, doch nie völlig still, da das Geräusch der Bewegungen von den vielen Menschen rasch zunahm, da das Geräusch all dessen, was ich geschrieben hatte, rasch zunahm und meiner Erlebnisfreiheit Grenzen setzte, aber in der Stille dieses Augenblicks standen wir auf, hörte ich die ganze Zeit Batsebas Atem und küßte sie, in diesem Augenblick, als wir einander küßten, erlebten wir zum erstenmal in unserem Leben die milde Abendluft.“ (Azorno, a. a. O., S. 97.)

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Habent sua fata libelli (II)

Thursday, 18. March 2010

Heute sind 617 Tage nach Heute (I) vergangen, rund zwanzig Monate und zweieinhalb Wochen, oder etwas weniger als ein 32stel (schreibt man orthografisch richtig so?) meines bisherigen Lebens. Vor ein paar Tagen hielt ich noch für möglich, dass meine Tage gezählt sein könnten: Blut im Urin! Nach allerlei mehr oder weniger unangenehmen, mehr oder weniger interessanten Inspektionen meines Urogenitaltrakts beim Facharzt weiß ich nun: Meine Nieren sind bis auf ein paar harmlose Zysten ohne Befund, meine Prostata ist für mein Alter eher ungewöhnlich klein, meine Harnblase zeigt nicht die Spur einer gut- oder gar bösartigen Geschwulst. Für das Blut gibt es also keine rechte Erklärung, was ich einerseits beruhigend, aber andererseits doch auch nicht restlos zufriedenstellend finde. Wäre ich ein Tier, würde ich vermutlich an meiner blassrot gefärbten Pisse geschnuppert haben, leicht irritiert, um dann zur Tagesordnung überzugehen, etwas verstört für den Moment, sorglos für den Rest meiner Tage. Da ich aber ein Mensch bin, malte ich mir aus, wie schrecklich meine verbleibende, kurze Zukunft nun werden könnte, nachdem ich die niederschmetternde Diagnose erfahren haben würde: unmittelbar bevorstehendes Nierenversagen oder Prostatitis oder Blasenkrebs oder alles zusammen oder von jedem etwas, jedenfalls nur noch ein stetiges Abwärts ohne Hoffnung. Das ist nun mal die hässliche Kehrseite der Medaille, in deren Vorderseite ich die schöne Welt spiegeln kann, als ein beliebiges Exemplar des ersten vernunft- und phantasiebegabten Hirntiers auf Terra, mit der Begabung zum sprach- und schriftlichen Ausdruck. Pling!

Heute nutzte ich das erstmals frünglingshafte Wetter, das mir im Fall einer bitteren Diagnose sicher wie der blanke Hohn erschienen wäre, nun aber meine ohnedies gute Laune noch um einen weiteren Hub liftete, zu einer kleinen Exkursion mit Lola in den Wald und an den Bach, wo ich zahlreiche Fotos machte und dabei schon im Voraus litt, weil ich wusste, dass es schwer werden würde, mich für eins von ihnen zu entscheiden, als Titelbild für diesen Artikel über heute, den 18. März 2010. Anschließend schoss ich mich aus dem Grünen ins Graue, mitten hinein in die europäische Kulturmetropole des Jahres, die City von Essen, und dort zunächst in die Stadtbibliothek im Gildehofcenter, wo ich Bücher über Joseph Roth und Jan Vermeer zurückgab und jeweils zwei Bände aus der Robert-Walser- bzw. Hermann-Broch-Werkausgabe auslieh; dann in die Buchhandlung proust dicht nahebei, wo ich das vorbestellte und druckfrisch eingetroffene Buch Verirren von Kathrin Passig und Aleks Scholz abholte und mit der geistreichsten Buchhändlerin Westdeutschlands ein Pläuschchen hielt: über die Leipziger Buchmesse, die heute eröffnet; über Lenka Reinerová (1916-2008), die letzte Prager Autorin deutscher Sprache, die im stolzen Alter von 90 Jahren als „Jahrhundert-Zeugin“ neben Johannes Heesters und anderen Urgesteinen 2007 zur Buchmesse in Leipzig aufgetreten war, der einzigen, die Beate Scherzer bisher besucht hat, wobei Reinerová klargestellt habe, dass sie mitnichten die letzte noch lebende Zeitzeugin sei, die Franz Kafka (1883-1924) noch erlebt habe, wie aus den Lebensdaten beider doch unmittelbar erhelle, was so nicht ganz stimmt, denn die achtjährige Reinerová hätte durchaus an den vierzigjährigen Kafka noch eine Erinnerung bewahrt haben können. Knirsch!

Heute überschlugen sich wieder einmal die Ereignisse in meiner weitverzweigten Familie, aber das gehört nun einmal nicht hierher. Wenn ich davon berichten und darüber schreiben dürfte, wäre dieses Weblog vermutlich noch um einiges wertvoller als Zeugnis der Zeit. Klatsch!

Heute meldet die Zeitung vom Tage mir leider nichts, denn sie wurde mir nicht zugestellt. Oder, wenn sie mir zugestellt wurde, dann erreichte sie mich immerhin nicht. Jedenfalls fand ich sie nicht vor im Briefkasten neben der Haustür, noch im zusätzlich angebrachten Briefkasten im Carport der Vermieterin neben dem Haus. Und nachdem ich bei einer stark verschnupften Call-Center-Mitarbeiterin das Ausbleiben meiner Süddeutschen Zeitung reklamiert hatte, die mir deren Nachlieferung fest zusicherte, warte ich jetzt um vier Uhr nachmittags immer noch auf deren Eintreffen. Ob dies nun an der mangelhaften Zustellung liegt oder anderer Erklärungen bedarf, das weiß ich noch nicht, aber ich werde es zweifellos herausbekommen, denn meine Neugier ist ebenso phantasievoll wie hartnäckig. Immerhin versorgt mich die SZ ja auch online mit den wichtigsten Nachrichten vom Tage. Vielleicht sollte ich die monatlichen 43,90 € doch künftig einsparen? Raschel!

Heute werde ich in Robert Walsers Prosa aus der Berliner, Bieler und Berner Zeit stöbern, ein weiteres Mal mit Lola in den Wald gehen, dazu überirdisch schöne Musik hören, mit meinem jüngsten Sohn Tortellini a la Manuele essen und dann … Seufz!

Posted in Würfelwürfe | 2 Comments »

Wednesday, 17. March 2010

Hier stehe ich nun erstmals im Dunklen. So schön ich meinen Artikel vom Juli 2008 über die schlampige Simenon-Übersetzerin (1990) und den in diesem Einzelfall nicht minder schlampigen ZEIT-Kolumnisten (Januar 2008) immer noch finde – und so sehr es mich nach wie vor tröstet, dass mir immerhin ein vereinzelter elmore, und nun wohl für alle Ewigkeit, in meiner Indignation Gesellschaft leistet: Welche Fortsetzung ist zu diesem Klageschrei denkbar, der in einen klitzespitzen Juchzer mündete?

Die von mir dort monierten Zersetzungserscheinungen der Sprache in den Weblogs: das haarsträubende Kauderwelsch der dumpf schmatzenden, glucksend delirierenden Analphabeten aus der zweiten Reihe, das Gestotter und Gestammel, Gemecker und Gemümmel unberufener Tastenschinder – all diese zum Himmel stinkenden Unerfreulichkeiten, die den Ehrentitel „Satz“ nicht verdienen, haben sich erwartungsgemäß unterdessen noch immer weiter aufgesteilt. Man schaut nicht mehr drüber über diesen Mount Unflat, halb aus Nichtwollen, halb aus Nichtkönnen geschissen und geschmiert.

Lichtblicke? Einen Karl Kraus der Blogosphäre habe ich noch nicht entdeckt – was aber nicht viel heißen muss, denn der weltweite Netzraum von heute ist nicht annähernd so überschaubar wie der Zeitungsmarkt der österreichischen k. u. k. Monarchie vor hundert Jahren. Ich bin schon froh, wenn ich gelegentlich Weblogs aufspüre, die wenigstens die Standards der besseren Printmedien erfüllen, was Orthografie und Interpunktion, Grammatik und Syntax, Wortwahl und Stil betrifft – und die stammen dann leider meist von Nischennistern, Nerds und Geeks, deren Anliegen ich für so randständig halte, dass mich ihr rechtschaffenes Bestreben kaum mit dem sonstigen Tiefstand der Blogsprache versöhnen kann.

Aber was nicht ist, kann ja noch werden, und so will ich diese Rubrik vorläufig am Köcheln halten. Nach einem Winter, den selbst ich – der die meteorologischen Laiendiskurse meiner Mitmenschen an den Unterstellhäuschen der öffentlichen Personennahverkehrsmittel als ununterbietbar sinnfreien Neodadaismus erleidet und in Zeiten, da sich das Klima wandelt, Wettermäkeleien geschmacklos nennt – zuletzt doch als reichlich nervtötend empfand, passt es zudem sehr gut zum ersten frühlingshaften Tag des Jahres und seinen auf die Mauern der Stadt gespritzen Sonnenflecken, wenn ich die Hoffnung auf Lichtblicke auch in virtuellen Sphären, wenigstens für ein Weilchen noch … wachhalte.

Und einen ganz kleinen literarischen Lichtblick möchte ich zum Abschluss dieser Überbrückungshilfe doch noch beisteuern, wenngleich nicht aus einem Blog, sondern ganz konventionell aus einem Buch. Ich habe unterdessen entdeckt, dass besagter ZEIT-Kolumnist schon früher einmal über Georges Simenon geschrieben hat, über dessen Roman Betty, dann auch über Die grünen Fensterläden, was wohl seine bzw. seines Kumpanen Claus Philipp Lieblingsromane von diesem Autor sind. (Tod eines Schauspielers; in Franz Schuh: Schwere Vorwürfe, schmutzige Wäsche. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2006, S. 170-179.) Soll ich es nun Zufall oder Vorsehung nennen, dass Schuh gerade in diesem Stückle auf die Rolle des Übersetzers zu sprechen kommt? Er zitiert zunächst eine Passage über den Nerz, den Bettys Gatte seiner Frau spendiert, um dann anzumerken: „Simenons Pelzmantelsatz, übersetzt von Raymond Regh, macht winke, winke mit dem Zaunpfahl.“ Lichttupfer auf einem Zaun habe ich fürs Titelbild leider nicht herzaubern können. Stattdessen liefere ich immerhin den Lichteinbruch ins Schlafzimmer meiner Mutter vor der Wohnungsauflösung.

Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »

Tuesday, 16. March 2010

Erst vor ein paar Tagen habe ich mir im Rahmen einer Lesertypologie die Frage gestellt, woran es liegen mag, wenn Leser es nicht übers Herz bringen, ein einmal gekauftes und „angefangenes“ Buch vor der Zeit aus der Hand zu legen, es vielmehr bis zur letzten Seite auslesen, es sich bis zum bitteren Ende einer womöglich längst schon geahnten Enttäuschung einverleiben müssen. Am Geiz? Ich finde es, bei aller Scheu vor übereilten Verallgemeinerungen, in diesem Zusammenhang interessant anzumerken, dass nach meiner langjährigen sorgfältigen Beobachtung die Liebhaber dicker Bücher bei den zwanghaften „Auslesern“ überrepräsentiert sind.

Was ich völlig vergessen hatte und heute nur dank der selbstverordneten Revision älterer Blogbeiträge entdecke: Ich habe mich, was den bevorzugten Umfang des Lesestoffs angeht, hier vor Jahr und Tag schon einmal geäußert. Aber wie falsch, wie unwahr, oder mindestens doch: wie ungenau waren meine seinerzeitigen Ausführungen! Diesen Artikel würde ich am liebsten löschen, aber ich will ja zu meinen Schwächen und Fehlern stehen. Fast kommt es mir so vor, als würde man den Büchern, wollte man sie zuallererst nach dicken und dünnen unterscheiden, ähnliches Unrecht tun, als bewertete man Menschen nach ihrem Kontostand.

Ob mein Entschluss, Pynchons Against the Day in der deutschen Übersetzung gründlich zu lesen und zudem noch in meinem Weblog ausführlich zu kommentieren, ursprünglich aus diesem schwächelnden Artikel Wälzer (I) resultierte, wie das negative Ergebnis einer arithmetischen Gleichung? Ich fürchte es fast. Bekanntlich kam dieses bestenfalls manierierte, schlimmstenfalls hirnverbrannte Vorhaben vor fast einem Jahr zum Stillstand. Was wäre wohl daraus geworden, hätte ich mich stattdessen für die Exegese von Jonathan Littells Die Wohlgesinnten entschieden? Wir wissen es nicht und werden es nie erfahren.

Beide Bücher verstauben nun in meinen Regalen. Längst haben die emsigen Verlagsmaschinerien wieder eine Vielzahl dicker Romane in die Buchhandlungen geklotzt. Und wieder war ich hin- und hergerissen [s. Titelbild]. Soll ich mir nun das Haupt- und Lebenswerk von David Foster Wallace (1962-2008) gönnen, die endlich erschienene Übersetzung von Infinite Jest? Schließlich hatte ich ja anlässlich seines Todes von eigener Hand den bisher einzigen Nekrolog in diesem Weblog erscheinen lassen. Oder soll ich mich auf 2666 einlassen, das Meisterwerk des Chilenen Roberto Bolaño (1953-2003)?

Wie schon bei Pynchon und Littell zähle ich mal wieder die Wörter. Für Bolaño komme ich auf 390.000 und für Wallace (die „Anmerkungen und Errata“ mitgerechnet) auf 520.000 Wörter. Für Unendlicher Spaß spricht, dass ich hier das amerikanische Original immerhin zum Vergleich heranziehen kann; und tatsächlich habe ich mir schon im Januar vorigen Jahres, perfektionistisch wie ich bin, die Paperback-Ausgabe von Little, Brown and Company zugelegt. Für 2666 hingegen lässt sich anführen, dass mich dessen erstes Kapitel (von insgesamt fünf) bereits in einer Leseprobe erreicht und aufs Höchlichste entzückt hat. Wieder einmal eine schwere Entscheidung. Eins steht aber jetzt schon fest: Zu solch einem mikroskopischen Leseprotokoll wie bei Pynchons Gegen den Tag lasse ich mich nicht noch einmal verführen. Und sollte ich gar beider Bücher nach hundert Seiten überdrüssig werden, hindert mich nichts, sie in die staubige Stubenecke zu pfeffern. Fort mit Schaden! Nichts ist unersetzlicher als die über dürftiger Lektüre verschwendete Zeit.

Posted in Würfelwürfe | 1 Comment »

Monday, 15. March 2010

Die fatalen Generalisierungen – die Spießer, die Großkopferten, die Proleten, die Türken, die Glatzen, die Amis, die Muchels, die Männer, die Juden, die Ärzte etc. ad lib. et inf. – waren Angriffspunkt und Zweifelsfall meiner Zeitkritik im Juni 2008, als ich nur halb im Scherz auf der Suche nach der Wurzel allen Übels die gleichmacherische Begriffsbildung als möglichen Hauptübeltäter dingfest machen wollte. Wer mit vager Geste am gemütlichen Biertisch meint, „Dieda!“ in einen Topf werfen zu dürfen, der ist unter ungemütlicheren Umständen auch bereit, „Dieda!“ mit präzisem Fingerzeig ins Gas zu schicken [s. Titelbild, Selektion an der Rampe in Birkenau].

Dass dergleichen schreckliche Vereinfachungen und Vereinheitlichungen im Umgang mit den Mitmenschen überhaupt in Betracht kommen können, um dann eine für viele verführerisch bequeme Denkgewohnheit zu werden, setzt eine Hypertrophie der menschlichen Gemeinwesen voraus, ist eine Folge der Verstädterung. Wo man sich nicht mehr mit Namen kennt; wo man das passierende Gegenüber nurmehr im Ausnahmefall grüßt; wo das Erscheinungsbild der anderen im öffentlichen Raum das von anonymen Fremden ist – da bedarf es zur Orientierung eben solch grobschlächtiger Zusammenfassungen der wimmelnden Individuen unter beliebiges Akzidentia.

Der Begriff der Masse drängt sich hier in den Vordergrund. Wann immer ich mich diesem Begriff nähere, beschleicht mich das schlechte Gewissen, Elias Canettis theoretisches Hauptwerk Masse und Macht (1960) immer noch nicht gelesen zu haben. Seit fast dreißig Jahren steht dieses Buch in meinem Regal, sogar in einem vom Autor im Oktober 1973 signierten Exemplar. Vermutlich hat mir Canetti mit den Ausführungen über dessen Entstehungsgeschichte in seiner Autobiographie so viel Respekt eingeflößt, dass ich mich an diesen spröden Brocken nicht mehr wohlgemut herantraue. Zudem wären ja auch die anderen Klassiker zum Thema „Masse“ – von Gustave Le Bon (1895), Siegfried Kracauer (1927), José Ortega y Gasset (1930), Hermann Broch (1948) und David Riesman (1950) – noch einmal vorzunehmen und im Hinblick darauf abzuklopfen, ob sie für meine Fragestellung etwas hergeben: „In welchem Verhältnis steht das neuzeitliche Phänomen der Masse und dessen Wahrnehmung durch das Individuum zu des letzteren Bereitschaft, andere Individuen ihrer Einzigartigkeit zu entledigen und sie anonymisierend, typisierend und schließlich generalisierend diffusen Gruppen zuzuschlagen?“

Was für ein vertracktes Wort „Masse“ im Sprachgebrauch über das Soziale ist, das hat mir jüngst noch H. G. Adler deutlich gemacht, bei dem ich las: „Der Nationalsozialismus verwandelte den Menschen aus einer zur Autonomie berufenen und berufbaren Persönlichkeit bedenkenlos in einen behandelten Gegenstand. Darin war die nationalsozialistische Herrscherklasse unbedingte Anhängerin ihrer materialistisch denkenden und empfindenden Zeit, die schon vorher und auch außerhalb dieses Machtbereiches von Menschen und Völkern mit einem pseudokollektivistischen Ausdruck als von ,Masse‘ zu reden wagte. Das Phänomen ,Masse‘ als eine beliebige Vielzahl von Menschen psychologisch zu untersuchen, müssen wir uns versagen, aber wir weisen darauf hin, daß in dem Augenblick, wenn man von Menschen als ,Masse‘ zu reden beginnt, das menschliche Bewußtsein gestört ist, mag auch der aktuelle Zustand des Menschen zulassen, sich als ,Masse‘ bezeichnen und behandeln zu lassen, während die gleichen Menschen gegen den viel weniger beleidigenden Ausdruck ,Vieh‘ sich sofort verwahren würden.“ (Das geistige Antlitz der Zwangsgemeinschaft; in: H. G. Adler – Der Wahrheit verpflichtet. Hrsg. v. Jeremy Adler. Gerlingen: Bleicher Verlag, 1998, S. 121.) – Erstaunlich übrigens, dass im aktuellen Wikipedia-Artikel über „Masse (Soziologie)“ Wilhelm Reichs The Mass Psychology of Fascism (1933) keine Erwähnung findet.

Dass sich im Rassenwahn meiner Vorfahren die distanzierte „Zusammenfassung“ von Mitmenschen zum Zwecke ihrer Auslöschung vollzogen hat, also mit einer Konsequenz, die an Schrecklichkeit bisher nicht übertroffen wurde, nämlich bis zur Konzentration der Enteigneten im Lager und bis zum Hineinpressen der Entkleideten in die Kammern, das hat den Blick auf die dürftigen, scheinbar harmlosen Ursprünge des generalisierenden Taxierens leider nicht geschärft. Im Gegenteil! Wenn ich zwischen dem Holocaust und der Gleichmacherei der Rhetorik über die Hartz-IV-Empfänger, die Kinderlosen oder die Steuerbetrüger ad lib. et inf. einen Zusammenhang herstelle, dann ziehe ich mir leicht den Vorwurf zu, die Banalisierung des Bösen zu betreiben. Nichts liegt mir ferner.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Dieda (II)

Sunday, 14. March 2010

Am 22. April 2008 schrieb ich unter der Titelzeile Otto N. (I): „Den nächsten Spiegel kaufe ich frühestens in 26 Wochen. Bis dahin werde ich regelmäßig montags, unter der Headline ,Otto N.‘, von der ganz individuellen, originellen, exzentrischen Auswertung dieser ,Mittelmäßigkeit‘ zehren können. Nur 13 €-Cent als Vorabinvestition für jeden dieser Blog-Beiträge – da kann ich doch wahrlich nicht meckern! – Danke, Spiegel!“

Das ist nun auch schon wieder fast zwei Jahre her. Ich habe keineswegs allwöchentlich 26 Montagsglossen zu meinen individuellen, vielleicht gar individualistischen Abweichungen von Otto Normalverbrauchs Verhaltensunauffälligkeiten verfasst. Statt hier mit Otto N. (XXVII) einen dann fälligen oder längst überfälligen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung mit dem Normdeutschen zu ziehen, kehre ich nun erstmals wieder zu diesem im weiteren Sinn demoskopisch-statistischen Thema zurück. Und tatsächlich gibt es einen aktuellen Anlass, mich erneut mit den Schrecknissen der Normalität auseinanderzusetzen. Axel Hacke berichtet in seiner jüngsten Glosse Das Beste aus aller Welt über einen Test, dem er sich unterzogen hat: „Auf der Internetseite der Grünen Jugend Kreis Gütersloh habe ich meinen ökologischen Fußabdruck errechnet. Der ökologische Fußabdruck ist die Fläche, die ein einzelner Mensch benötigt, um auf der Erde leben zu können. Also: Ein durchschnittlicher Deutscher braucht für seinen Lebensstandard 4,8 Hektar, ein Inder aber nur 0,7. Ich musste Fragen nach meiner persönlichen Lebensführung beantworten, wie viel ich also Auto fahre, ob ich Energiesparlampen benutze, wie groß meine Wohnung ist, dann dauerte es ein paar Sekunden, Ergebnis: ,Zur Deckung deines Lebensstils benötigst du 5,1 Hektar … Würden alle Menschen leben wie du, bräuchte die Menschheit 2,7 Erden. Du liegst im Bereich des deutschen Durchschnitts, aber weit entfernt von einem nachhaltigen Lebensstil.‘“ (Süddeutsche Zeitung Magazin Nr. 10 v. 12. März 2010, S. 50.)

Warum Hacke ausgerechnet den Online-Rechner der Grünen Jugend Kreis Gütersloh gewählt hat, um die Größe seines ökologischen Fußabdrucks zu ermitteln, das bleibt rätselhaft. Vielleicht um der Originalität halber? Ich komme unter dieser Adresse nach Beantwortung der 33 teils reichlich befremdlichen Fragen auf einen Anspruch von 2,5 globalen Hektaren (gha), und es wären 1,3 Planeten erforderlich, wenn man Kants Kategorischen Imperativ auf meine Lebensführung übertragen würde.

Wesentlich seriöser erscheint mir z. B. der Footprint-Rechner des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Dort werden die vier großen Lebensbereiche Wohnen, Ernährung, Mobilität und Konsum unterschieden und getrennt abgefragt. Im Gesamtergebnis komme ich diesmal auf 3,2 gha, wobei ich im Bereich Mobilität am besten abschneide (0,00 gha), immerhin noch unterdurchschnittliche Werte bei Wohnen und Ernährung erreiche (0,77 bzw. 0,81 gha) und lediglich beim Konsum über dem Durchschnitt liege (1,62 gha).

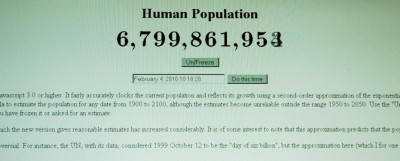

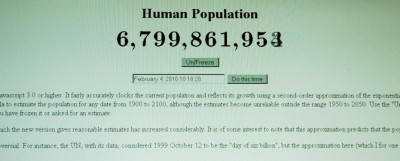

Dass ich aber bei aller vermeintlichen Beschränkung und radikalen Abweichung von der herrschenden Normalität dennoch einem Lebensstil fröne, zu dessen dauernder Befriedigung eine 1,8-fach größere Erde erförderlich wäre, wollten es mir alle 6,8 Milliarden Menschen auf der Welt gleichtun – das ist allerdings ernüchternd! Ich frage mich sogar, ob es unter den Existenzbedingungen einer deutschen Großstadt überhaupt möglich ist, meinen ökologischen Fußabdruck so weit zu reduzieren, dass er eins zu eins mit den maximalen Produktivitätskapazitäten unseres Globus zusammenpasst.

Posted in Würfelwürfe | Comments Off on Otto N. (II)

Saturday, 13. March 2010